公開日:

負担を抱える“産前産後のママ”の心身を整え、笑顔の子育てをサポート。

健やかで楽しい子育てのためには、妊産婦や子育て女性の“元気”を支える仕組みが重要だ。ところがハイリスク対応に追われ、中・低リスク層の支援に手がまわらない自治体も少なくない。“効果的なプログラムを用意できない”“多忙なママの参加を促すのは難しい”と悩む自治体も多いだろう。

そうした中、「つくばウエルネスリサーチ」は筑波大学などと連携し、産官学連携により、「運動・交流・相談」を一体化したママ支援プログラムを開発・運営。内閣府の「SIP」(戦略的イノベーション創造プログラム)の一環として実施され、参加者アンケートでは9割以上が「大変満足・満足」と回答している。専門職の支援体制やオンライン活用の工夫などについて聞いた。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです

[PR]株式会社つくばウエルネスリサーチ

interviewee

interviewee

株式会社つくばウエルネスリサーチ

右)SWC推進部 部長

博士(スポーツウエルネス学)/経営学修士(MBA)

若松 朋由(わかまつ ともよし)さん

左)SWC推進部

二宮 友佳(にのみや ゆか)さん

ママの“ウェルビーイング”支援が、抜け落ちてしまっている。

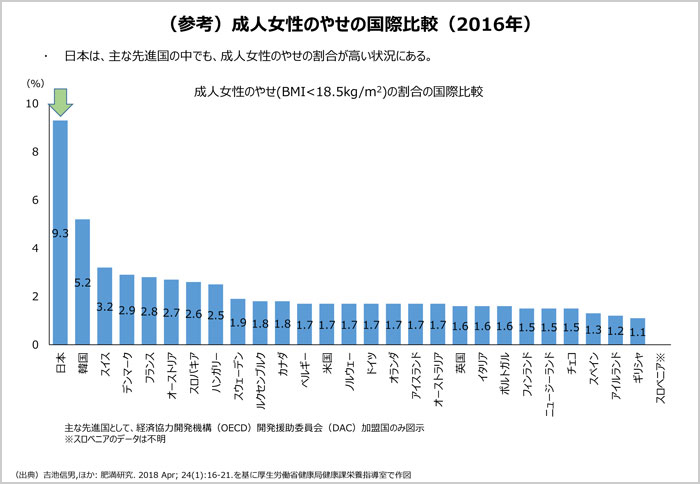

運動不足や痩せ、メンタルヘルス不調、社会的孤立など、ママを取り巻く課題は深刻だ。例えば、低出生体重児の増加は母親の痩せに起因しているとされるが、日本は若年女性のうち20歳代では約2割が“痩せ”(※1)であり、主な先進国の中でもその割合は高い。

出典:厚生労働省ホームページ(活力ある持続可能な社会の実現を目指す観点から、優先して取り組むべき栄養課題について)

また、妊産婦の死因第1位は“自殺”であり、その9割が産後1年以内に発生(※2)。虐待死に占める0歳児の割合が約5割に達している(※3)ことからも、取り巻く環境の厳しさが浮かび上がる。同社の調査によれば「子どもが泣くと周囲から責められている」と感じる人は約6割にのぼる。

現状について若松さんはこう話す。「乳幼児の医療費助成や給食無償化など、子育て向けの支援は手厚く用意している自治体が多いですよね。ところがママ向けの支援となると、制度が十分に整っていないのが実情ではないでしょうか」。

支援が不足する背景には、“ハイリスク対応の増加”があるという。特定妊婦の数は、厚生労働省によれば、この10年で約9倍に増加。そのため保健師がハイリスク対応に追われ、中・低リスク層の妊婦にまで手がまわらない自治体も多い。「しかし中リスク層を放置すれば、いずれハイリスクに移行する可能性もあります。実際に“リスク予防がしたくて保健師になったのに”と悩む専門職の方も少なくありません」。

仮に、中リスク層向けの講座や運動教室を開こうと考えても、効果の期待できるプログラムを一から設計するのは困難だ。告知用のチラシ作成や、申し込みシステムの整備、受付業務、専門職の確保などの負担も大きいだろう。

「特に難しいのが情報の伝え方です。約7割が“健康無関心層”というデータもあります。子育てに追われ、自分の健康管理が後回しになりがちなママに対し、どのチャンネルを使ってどのようにアプローチすればよいのか、お悩みの自治体が多いようです」。

※1 出典:厚生労働省ホームページ(令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要 P6)

※2 出典:厚生労働科学研究成果データベース(周産期関連の医療データベースの リンケージの研究 厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究事業(臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業)平成30年度 総括・分担研究報告書 P4)

※3 出典:こども家庭庁ホームページ(こども虐待による死亡事例等の検証結果等について P81)

「運動・交流・相談」を一体的に提供。

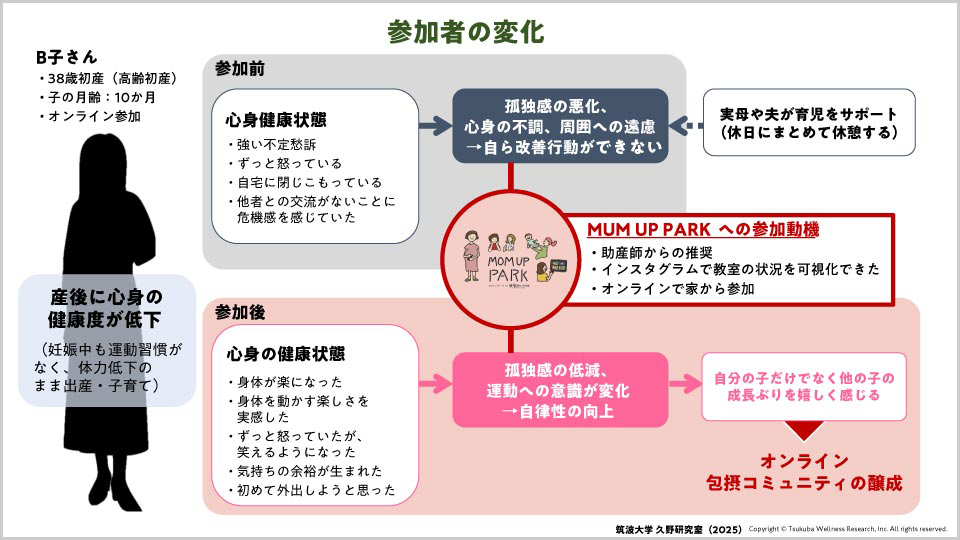

健全な子育てのためには、見落とされがちな中リスク層の健康を守り、孤独を解消することに加え、低リスク層の健康度を悪化させないこと、さらに言うとママたちの“ウェルビーイング”向上を図るポピュレーションアプローチが重要と言える。そこでプロジェクトが産官学連携で開発したのが「マムアップパークby健幸スマイルスタジオ」だ。

同プログラムが目指すのは、出産や育児を乗り切るための“体力”や“知識”を身につけてもらい、ママ友や専門職との“つながり”をつくること。そのため「運動・交流・相談」の3本柱を軸に構成されている。

「運動」では、対面スタジオにおける月1回のレッスンに加え、週に約20コマのオンラインレッスンを用意。筑波大学などの研究データにもとづき、産前産後のママに適した安全かつ効果的なプログラムを提供している。「オンラインレッスンは夜の枠も設けており、途中退出も可能ですので、家事や育児の状況に合わせて柔軟に参加できます」。

講師は基本的に、地域の保健師や助産師、運動指導者らが担当。プロジェクトが用意する養成講座を受講し、ノウハウを共有する仕組みだ。「養成講座で繰り返し話すのが、伴走者として寄り添うことの大切さです。そして“伝わる話し方”なども、専門家の助けを借りて丁寧にレクチャーしています」。

「交流」や「相談」についても、対面とオンラインの両方で、参加者同士が気軽に話せる場を用意。出産前の妊婦から月齢の異なる子どもを持つママまで幅広く参加し、「入院時の持ち物は?」「イヤイヤ期をどう乗り越える?」といった疑問が飛び交う。それに対し、先輩ママが自身の経験をもとに助言し、和やかな雰囲気で情報共有が行われている。保健師などの専門職が同席していることにより、実体験だけでなく専門的なアドバイスも受けられる点もポイントだ。

▲ 実際のレッスンの様子。ママ同志の対話や保健師からのアドバイスなど、和やかに情報共有が行われている。

▲ 実際のレッスンの様子。ママ同志の対話や保健師からのアドバイスなど、和やかに情報共有が行われている。現場に立ち会うことも多い同社の二宮さんは、手応えを感じているという。「参加者の中には、最初は緊張していたけれど、帰る頃にはリラックスし、何度も通ってくださっている方もいます。さらにご自身で周囲のママにも紹介してくださっていて、プログラムの意義を感じています」と笑顔で話す。

業務負担を最小限にしながら、効果的な支援を目指す。

自治体が同プログラムを導入する際、主な業務は「対面スタジオの用意」と「集客」の2つだ。対面スタジオは、公民館や子育て支援センターなどを活用するケースが多い。集客については、自治体の負担を軽減するために、同社が様々なサポートをしているという。

「集客用のポスターやチラシなどは、あらかじめフォーマットを用意しているので、日時や場所などを入れ替えるだけですぐ使えます。乳幼児健診や母子手帳交付時に手渡すことが多いですね」と二宮さん。

説明用のキットも用意しているが、どのように伝えれば参加につながりやすいかを養成講座で学んでいるため、ママの様子を見ながら工夫する保健師らも多いそうだ。“ほかのママと交流できますよ”といった声かけをすることで、参加率もアップしているという。

説明用のキットも用意しているが、どのように伝えれば参加につながりやすいかを養成講座で学んでいるため、ママの様子を見ながら工夫する保健師らも多いそうだ。“ほかのママと交流できますよ”といった声かけをすることで、参加率もアップしているという。

なお、レッスンの申し込みについては、同社が予約システムを提供。新たにサイトを立ち上げたり、受け付けや問い合わせ対応をしたりする必要はない。管理画面を通じてリアルタイムで受付状況を把握でき、スムーズな運営が可能だ。

現在、同プログラムには12自治体と2地域が参加。定期的にミーティングを実施し、成功事例や課題解決のためのアイデアなどを共有しているそうだ。「先日のミーティングでも“子育て支援センターで体験会をしたら申し込みが増えました”といった事例が紹介され、皆さん興味深く聞いておられました。やはり運営や集客に関しての情報は、役に立つようです」と若松さんは語る。

伴走型支援で、もっと“笑顔のママ”を増やしたい。

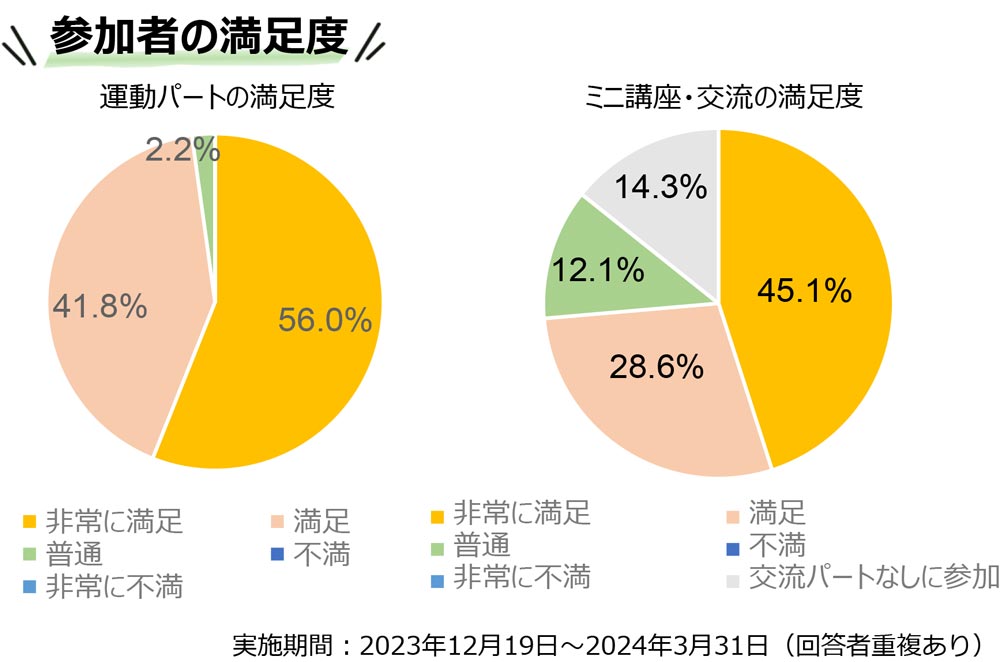

同プログラムの評判は上々だ。参加者アンケートでは9割以上が「大変満足・満足」と回答。“教室で習ったストレッチのおかげで安産でした”“子どもと2人きりの時間が続きつらかったけれど、よいリフレッシュになりました”などの声が寄せられている。

提供:株式会社つくばウエルネスリサーチ

提供:株式会社つくばウエルネスリサーチ

提供:株式会社つくばウエルネスリサーチ

導入した自治体からの評価も高い。“対面形式だけだと家庭の状況によって継続できなくなるケースもあります。ところがオンラインのプログラムと併用することで、無理なく続けることができます”“人口が少なく、少子化の影響で予算も取りづらい状況ですが、都市部と同様の取り組みが実施できて大変ありがたいです”といった声が寄せられているという。

レッスンに加え、講師養成講座も好評だそう。「少人数向けの講習を自治体単独で実施するのは負担が大きく、質を統一するのも容易ではありません。当プログラムは大学の研究にもとづいたカリキュラムを背景に、一定の水準を担保した形で提供できるため、安心して導入できると喜ばれています」と若松さんは話す。

ユーザーの参加費は月額550円。持続可能なプロジェクトとしていくために有料事業化を目標としており、今後は関係省庁の補助金などの申請サポートなど、自治体の財政負担が低減できる形を探っているという。

「この取り組みを通じて、多くのママたちを笑顔にしたい」と意気込む若松さん。そのために“伴走型支援”を徹底し、スタジオでは参加者を“ファーストネームにさんづけ”で呼ぶことも大切にしているのだそう。

「出産後は“〇〇くんのママ”と呼ばれることが増え、アイデンティティーを見失いがちになる方も少なくありません。当スタジオが、自分らしく過ごせる“居場所”になればと願っています」と話す。

今後はさらに笑顔の輪を広げるために、賛同してくれる自治体を増やしていきたい考えだ。“中リスク層、低リスク層を含むママたちに対してポピュレーションアプローチとしての支援をしたいが、何もできていない”と困っているなら、手を挙げてみてはどうだろうか。

お問い合わせ

株式会社つくばウエルネスリサーチ

TEL:04-7197-2360

E-mail:info@twr.jp