地域のキャパシティーを超える観光客の来訪により、様々な弊害が発生しうる“オーバーツーリズム”。地域住民の日常生活や自然環境などに悪影響が及ぶ前の段階で、何らかの対策を講じることが重要なのだが、効果的な手だてが打たれていない観光地も少なくはないようだ。

そこで観光庁は、令和5年度補正予算事業「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」を実施。オ―バーツーリズム課題の解消に向けた対策や、持続可能な観光地づくりに励む地域の事例が、国内各地で生まれている。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです

[PR]「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」事務局

Interviewee

オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業 事務局

問題解決には地域一体となった取り組みが必要。

国内外の観光需要が急速に回復し、多くの観光地がにぎわいを取り戻している一方で、一部地域では過度な観光客の集中により、地域住民の暮らしに支障が生じるケースも増加している。

オーバーツーリズムによる弊害は多岐にわたり、多くの場合は複合的に発生する。そして、地域住民の日常生活に悪影響を及ぼすばかりではなく、観光客側の観光体験の悪化を招き、観光地としての魅力が失われる危険性も否定できない。

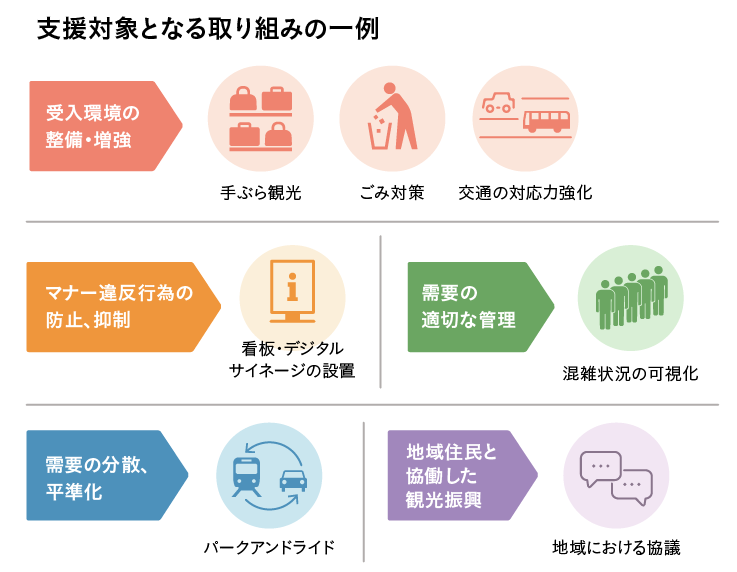

そうした事態を防ぐために、令和5年度補正予算事業として「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」の公募を令和6年1月25日からスタート。

観光客の受け入れと住民生活の質の確保を両立させ、持続可能な観光地づくりを実現する取り組みに対し、必要経費の一部を補助する事業に着手した。

本事業では、観光関連事業者ばかりではなく自治体と地域住民が共通の問題意識をもち、協議しながら解決の方法を検討するなど、地域が一体となった取り組みを支援する内容となっている。

オーバーツーリズムに対する課題と解決策。

事務局担当者は、「例えば、観光客が滞留しやすい場所に新しいゴミ箱を設置したり、バス網の強化を図ったり、マナー遵守を呼びかける看板やデジタルサイネージを設置したりと、やれることは色々とあるはずです。自分たちの地域の状況や観光客の動向などを見ながら、そこに関わる様々な人たちが対策を協議できる場を設けることが、活動の第一歩になります」と話す。

地域一体となって課題に取り組んだ例として以下がある。

事例1:京都府京都市

市民生活と調和した「持続可能な京都観光」の実現に向けた観光課題対策の推進

▲ 渡月橋・春桜の様子(画像提供: 株式会社グラフィック)

▲ 渡月橋・春桜の様子(画像提供: 株式会社グラフィック)

京都市および京都市観光協会では、市民生活に影響を及ぼしている観光課題に対応するため、様々な対策を講じている。

観光地として人気のある嵯峨嵐山エリアでは、観光客が渡月橋や長辻通など特定のスポットに集中する傾向にある。そこでデジタルマップを活用し、比較的混雑の少ない嵯峨エリアへの周遊を促す取り組みを実施。

その結果、令和6年11月1日~12月1日にかけて、デジタルマップの利用者数は2万人を超え、嵐山から嵯峨エリアへの観光客の分散が一定進んでいる。また、誘導員を配置し、回遊ルートを案内することで、エリア内の混雑緩和にも取り組んでいる。

.png) ▲ デジタルマップイメージ

▲ デジタルマップイメージ

さらに、観光事業者・従事者等、観光客、市民が互いに尊重し合い、持続可能な京都観光をこれまで以上に推進するための行動基準「京都観光モラル」の遵守を観光客に宣言してもらうキャンペーンサイトを開設した。

さらに、観光事業者・従事者等、観光客、市民が互いに尊重し合い、持続可能な京都観光をこれまで以上に推進するための行動基準「京都観光モラル」の遵守を観光客に宣言してもらうキャンペーンサイトを開設した。

宣言を通じて、京都の歴史や文化、訪問時に大切なマナーや心構えを理解してもらうことで、観光客自身が地域文化やコミュニティに貢献し、環境や景観保全につながる行動をとることを促している。

事例2:山形県尾花沢市

「GINZAN is an Art Museum」持続可能な観光地づくり事業

尾花沢市の銀山温泉地区では、100年前の面影を残す銀山温泉の空間を美術館に見立て、観光付加価値の創出と歴史的景観の保全を追求した魅力的な観光地づくりを行っている。

一方で、地域の受け入れ能力を超えた日帰り客の来訪により、すれ違いが困難なほどの混雑や交通障害が発生しているほか、観光客のマナー違反による景観や自然環境への懸念が生じている。

▲ 銀山温泉の様子(画像提供: 山形県尾花沢市)

観光需要の回復に伴うこれらの問題に対し、「パークアンドライド方式」と「来訪者の総量調整」の実証による需要の適切な管理、および多言語による情報提供、マナー啓発も加味した対応を実施。

パークアンドライドを利用したアンケート回答者のうち、約7割が「スムーズで満足できた」と回答し、約3割弱は「多少待ったり、予約が面倒と感じたが許容できる」と答えたという。この結果、パークアンドライドは観光客からの高い満足度と一定の理解を得られた取り組みとなった。

観光業に携わる人々のなりわいを守りつつ、“市民が住み続けられるまち”の実現に向けた取り組みを実施する先進的な地域であるといえるだろう。

より多くの地域での活用を目指し、令和6年度補正予算事業を開始。

日本を訪れる外国人観光客は、今後も増加が続くと予想されている。加えて近年は、SNSなどの影響で、日本人が全く注目していなかったようなスポットに大勢の外国人が押しかける事例も発生。もはやどこの地域にとっても、オーバーツーリズムは無関係とは言い切れない状況になりつつある。

そうした背景を考慮し、令和6年度補正予算事業として「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」を継続することを取り決め、より多くの地域での事業活用と対策のさらなる推進を図ることにした。

「現に生じている問題を自分事化し、必死に対策を進める地域がある一方で、“自分のまちでは、まだ深刻な問題には至っていない”と捉えている自治体もあるようで、その認識の違いが大きいようです。しかし、先ほど述べた通り、オーバーツーリズム対策は未然に行うことが重要。現在起きている問題を抑制するだけでなく、今後オーバーツーリズムが起こりうる地域への対応も必要と考えます」と、担当者は話す。

そのためにもまず、地域の会議体などを構成し、地域住民の意見を踏まえながら定量的な効果が出る施策に取り組むことが重要だろう。「持続可能な観光推進事業を実現するために、どのような取り組みができるのか、また、そのために補助金をどう活用するのがよいのか、自治体職員をはじめ、多くの関係者の皆さんに考えていただくことが必要です」。

“自分事”の意識をもつことが問題解決につながる。

オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策は、単に各地で発生しているオーバーツーリズムの問題に取り組むだけのものではない。観光を起点とする地域の産業振興や、交通網の最適化など、地域における幅広い課題解決に資するものとなる。

同事業が様々な申請主体を対象としているのも、自治体ばかりではなく多くの関係者が事業を活用し、他地域に横展開できるような取り組み事例に期待してのことだという。

実際、令和5年度補正予算事業で採択された京都市のように、自治体が先駆モデル地域型、地元企業や協議会が一般型に申請し、役割分担しながら問題解決を図ろうとする動きもある。

「本事業を通じて、多くの関係者に“自分事”としての意識をもっていただきたいと思います。今は大きな問題が発生していなくても、観光資源があり、オーバーツーリズムの未然防止に取り組みたいと考える自治体・地域は、全て申請の対象になりうるのです」。

地域住民からの不満の声や、観光客と地元住民とのトラブルなどは、想像以上のスピードで増えているとの声も聞かれる。「より多くの自治体にオーバーツーリズムへの関心をもっていただき、本事業を積極的に活用してもらえたらと思います」と、期待を寄せた。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)