公開日:

地域の情報が集まるプラットフォームとしてnoteを活用

本土から船で約3時間、島根県の隠岐諸島にある中ノ島に位置する海士町。人口約2,200人の小さなまちには、地域住民の情報発信を後押ししながらまちの魅力を地域一体となって発信する仕組みや意識が根付いているという。

※下記はジチタイワークスVol.38(2025年6月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

海士町

海士町

総務課

左:係長

寺田 理弘(てらだ まさひろ)さん

中央:大人の島留学生

渋谷 柚香(しぶや ゆずか)さん

右:大人の島留学生

神津 太一(こうづ たいち)さん

“ないものはない”をキャッチフレーズに、平成16年から地元高等学校の魅力化を図るプロジェクトや独自の産業振興などを進めてきた同町。「これらの取り組みが評価され、メディアに取り上げられる機会が増えました。ただ、自治体として積極的な情報発信には力を入れてきませんでした。そのため、まちに住んでいないと分からない情報までは、外に向けて発信できていないことが多かったのです」と寺田さん。確かに、暮らしや人、季節ごとの風景など、地元から伝えられる様々な魅力があるはずだ。

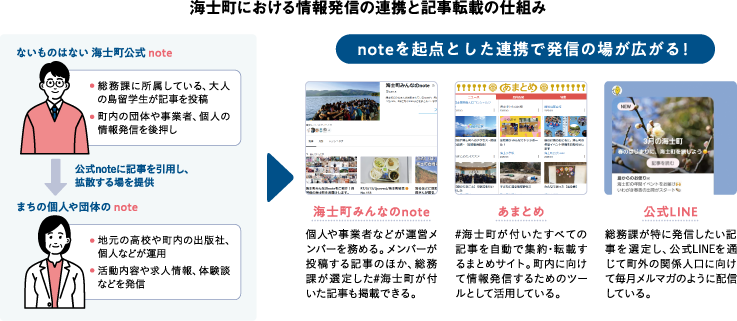

そこで令和2年12月に公式LINEの運用をスタート。まちの魅力を発信し、まちと関わりをもつ人との関係性を持続させることを目標とした。また、それぞれの課で特設サイトやSNSを立ち上げ、別々に発信していた情報を一つに集約するため、独自のまとめサイト「あまとめ」を作成。さらに令和3年より、公式LINEで発信する情報を掲載する場所として、「note(ノート)」の運用を開始。人と人との交流促進、ブランド価値の向上を目指すために、地域のリアルな情報をシェアし、まちを等身大で感じられるメディアとして構築したという。「公式LINEは町外へ、まとめサイトは町内へ向けたツールとして活用しつつ、情報を一元化するためのプラットフォームとしてnoteを選びました。無償で利用できる自治体向けのプランがあり、大がかりな計画が不要で、スムーズにスタートできました。noteであれば、過去に公開した記事も継続して読まれることが期待できます。単なる情報発信の場ではなく、地域の魅力をいつまでも閲覧できるアーカイブとしての機能があると思い、導入に至りました。スマホでも閲覧しやすいという利点もあります」。

▲月ごとのまちの様子を伝える連載記事「今月の海士町」。同町の公式noteで毎月更新されている。

▲月ごとのまちの様子を伝える連載記事「今月の海士町」。同町の公式noteで毎月更新されている。

noteとは文章や写真を記事として掲載できる情報発信ツールだ。令和7年2月時点では、同町が運営する「海士町公式note」のディレクションを寺田さんが担当。執筆や撮影は、“大人の島留学”と呼ばれる「就労型お試し移住制度」でまちに滞在し、役場で働く渋谷さん、神津さんが担当している。「読者に何かしらの価値を提供したい。イベントなどを紹介する際は、実際に参加した気持ちになれるよう、情景が浮かびやすい表現で書くことを意識しています」と渋谷さん。神津さんも「自分が“美しい”と感じた風景を撮影することに力を入れています」と、それぞれの視点で魅力を発信している。記事の質を保つために、目的や対象を設定することを大事にしているという。

「町内の事業者や個人でアカウントを運用している人も多く、公式アカウントの立ち上げには、これらの活動を後押しする意味もありました。自治体として投稿するだけでなく、当町に関する記事を引用することで広く紹介する形にしたのです」。同町をはじめ、町内事業者や個人が投稿した記事に、“#海士町”を付けることで、まとめサイトに転載される。その中で特にピックアップしたい記事を総務課が選定し、公式LINEで町外へシェアする仕組みを構築。この連携によって、情報発信の場が拡大されたという。

運用をスタートして約4年間、週に1回以上記事を投稿。媒体間の連携だけでなく、こうした地道な継続により、noteが地域に少しずつ定着しているという。「操作がシンプルなので使ったことがない人でも気軽に記事を書くことができ、なじみやすいのではないでしょうか。今では社会福祉協議会や小・中学校などを含め、約40のアカウントが町内で運用されています。こうしたアカウントが投稿している、当町に関する記事を集めた『海士町みんなのnote』での発信も活発になっています。これまで投稿された記事は2,300本以上にのぼります。学校の様子や特産品の情報などが掲載され、地域一体となって情報発信できる場として確立されてきました。発信者それぞれが主体性をもってPR活動を行っています」。

同町の多様な魅力を、様々な視点から発信することができるこの取り組み。令和7年3月時点で海士町公式noteのフォロワーは約2,100人、連携している公式LINEの友達は約6,700人で、まちの人口を超える人数とつながっている。まちを訪れる人からも“noteの記事を見た”との声が聞かれるそうで、手応えを実感しているという。「当町は移住者が多く、新しい仕組みや意見が受け入れられやすい風土があります。その利点を活かし、全国どこからでも“海士町らしさ”を感じられる発信の場を、まち全体でつくっていきたいですね」。