福祉課題の真因を複数の視点で考える体制づくりの第一歩

地域共生社会の実現に向けて、行政組織はその枠組みの中でどう連携すればいいのか、頭を悩ませている自治体は多いだろう。部署や所属機関を越えたチームづくりに必要なこととは何か。鳥取市の取り組みを取材した。

※下記はジチタイワークスVol.36(2025年2月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

左:福祉部 長寿社会課 中央包括支援センター

左:福祉部 長寿社会課 中央包括支援センター

主任 山口 里佳(やまぐち りか)さん

右:福祉部 長寿社会課 中央包括支援センター

保健師 西村 葉子(にしむら ようこ)さん

地域づくりに関わる部署から集まり、チーム単位で課題の解決法を模索する。

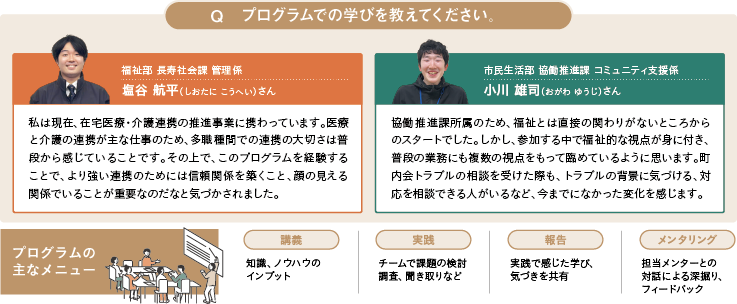

複雑化する福祉課題の解決に向けて、自治体は地域包括ケアシステムの推進や重層的支援体制の整備など、様々な事業に取り組んでいる。「当市も必要な取り組みを進めてきましたが“何となくうまくいっていないモヤモヤ感”を抱えていました」と山口さん。高齢者支援を担当する長寿社会課では、支援困難ケースへの向き合い方などに課題を感じていたという。そんな中で出合ったのが藤田医科大学と医療経済研究機構が実施する「アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム」だ。「自治体や社会福祉協議会など、地域づくりに関わる関係者でチームを組み、地域の課題解決に必要な思考力と、解決プロセスの構築を学ぶプログラムです。密度の高い話し合いと政策立案のプロによるメンタリングを通して、チームとして地域デザイン力の強化を図ります」。

このプログラムで課題解決の思考過程を学んでほしいという上司からの勧めもあり、令和5年度に若手職員で参加することを決めた。参加者は同課の職員を中心としながら、地域づくりに関わる部署からも募ったという。「高齢者支援を担当するのは当課ですが、単一の部署だけでは対応が難しいからです。高齢者の抱えている問題には、生活困窮や地域のつながりの希薄化など、様々な要因があります。支援に地域づくりの視点は欠かせませんが、それを行っているのは福祉分野だけではありません。そのため複数の部署から参加を募りました」。

同課を中心とする福祉関係の部署、地域コミュニティを担当する協働推進課、健康づくり推進課、さらには社会福祉協議会といった外部の機関も含めたチームを結成。プログラムがスタートした。

複雑化・重度化する前の支援に向けて地域課題の共有と連携を具体化する。

まずは課題の検討から着手することに。所属部署は異なるものの、メンバーの業務で共通していたのが“相談対応”だった。これを課題の軸にすることは決まったが、その先の議論で苦戦を強いられた。職員同士がほぼ初対面だったこともあり、互いの業務が分からない状態で論点が定まらず、話が停滞することも多々あったという。「それぞれが自分の業務に行き詰まりを感じていながらも、それをどうしたいのかをうまく言語化できずにいました。しかし、メンバーの1人が経験した事例をモデルケースにすることで、支援が必要な人に“いかに適切なタイミングで支援できるか”が共通課題だということが明確になったのです」。

重層的支援が求められるケースでは、支援の方向性が多岐にわたる。健康や金銭といった福祉の分野だけでなく、近隣トラブルや就労問題などが複雑に絡み合うことも多い。しかし、相談のタイミング次第では十分な支援が間に合わず、課題が複雑化・重度化することも少なくない。そうなる前に相談を受けるためには何が必要か。その課題を深掘りする中で、チームとして目指す方向が明確になり、一体感が生まれた。さらには、話し合いを重ねるうちに互いの立場を理解できるようになり、結果として連携の方法にも具体性が加わったという。「地域住民や関係者との風通しをよくして、地域で起きたことを気軽に話してもらえるような関係をつくることが大事だと気づきました」。

▲対話を重ね、半年間で気兼ねなく相談し合えるチームに。

▲対話を重ね、半年間で気兼ねなく相談し合えるチームに。

プログラムで得た経験と結束で今後の福祉課題に向き合う。

メンバーの考え方にも変化が生じた。「多機関連携といえば、これまでは単に相談を担当課へ引き継ぐことや、会議での情報交換を想像していました。それ以前に、まずは複数の視点から課題を捉え、チームで目線を合わせること。そして思ったことの発信とフィードバックによる気づきを得ることで、初めて“連携している”状態になるのだと考えるようになりました」と山口さん。西村さんは「地域にどんな人がいて、どんな生活をしているかを把握すること、そのためにもっと外に出ていくことが大事だと気づきました。サロン事業※1の参加者に対しても“どこで買い物をしているか”など、生活に視点を置いた声かけを意識したいです」と語る。同課は地域の状況を把握する定例会を開催しているが、このプログラムをきっかけに、関わる部署が増えていったという。「特に、SC※2が当課担当者以外にチームのメンバーやその所属とつながり、情報交換がしやすくなりました」と山口さんは話す。

約半年間実施されたプログラムは終了し、チームとしても役目を終えたが、この経験で学んだ考え方を活かしながら、よりよい地域づくりを目指していく。「いつでも相談を受け止められるよう“常にバッターボックスに立ちつづけよう”とチーム内で話をしています。同じ方向を向くきっかけがあれば、このチームでもできたように役割分担しながら地域に関わることができると考えています」。

※1 高齢者や障害者の介護予防や生きがいづくりのために地域住民が集まって交流を広げる活動のこと

※2 生活支援コーディネーターのこと。地域の様々な機関や団体と連携して、高齢者が安心して暮らせる環境づくりに取り組む。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)