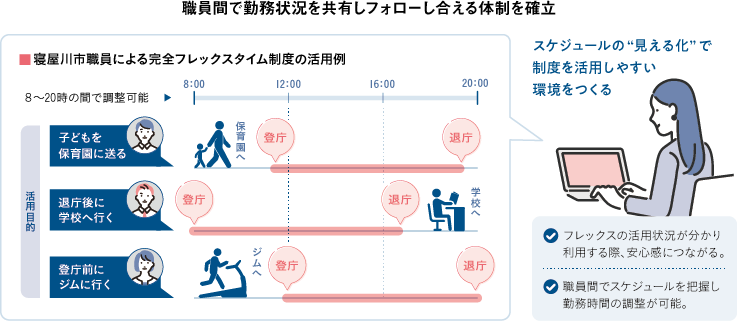

業務量に応じて勤務時間を自由に調整できる仕組み

令和元年に、コアタイムなしの完全フレックスタイム制度を導入した寝屋川市。翌年には開庁時間の延長や、窓口専門職員の採用などを実施している。職員の柔軟な働き方と、市民サービス向上を両立させる工夫を聞いた。

※下記はジチタイワークスVol.36(2025年2月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

寝屋川市

寝屋川市

総務部 人事室

左:次長 兼 課長

西村 直人(にしむら なおと)さん

右:係長

下村 藍(しもむら あい)さん

働き方改革始動のきっかけは慢性的な長時間労働だった。

職員の長時間労働が課題であった同市。管理職を除く全職員の合計時間外勤務が10万時間を超える年もあったという。労働生産性を向上させるため、令和元年から独自の働き方改革を始めた。残業時間の削減、優秀な人材の確保、さらには、市民サービスの向上を同時にかなえることを目指している。

施策の一環として、全国の自治体で初めて完全フレックスタイム制度を導入。一般的なフレックスタイム制では、必ず勤務しなければならない時間帯である“コアタイム”を定めていることが多い。それに対し、完全フレックスタイム制度は、コアタイムを設けず、自由に働く時間を調整できるのだ。「従前、繁忙期と閑散期で業務量に偏りがあり、忙しい時期に多く人を充てられるようにバランスを取りたいと考えました。そこで、職員が自分の状況に合わせて勤務時間を調整できるようにして改善を図ろうと、制度を設けることに。これにより、労働生産性が向上し、時間外勤務の縮減が実現しました」と西村さん。翌年には、市民サービスの向上を目指し、窓口の開庁時間を8~20時までに拡大。17時30分以降は予約制にして、予約人数に応じて職員が待機することで、人員に過不足が出ないようにしている。また、ホテルや百貨店での接客経験をもつ人材を採用。窓口専門職員として令和6年12月現在、13人が対応にあたっている。これにより、窓口担当だった一般職員を、人手不足の他部署に配置することで、全体最適を図っているという。

▲フレックス制度導入と同時に設置されたリフレッシュルーム。カフェのような落ち着いた雰囲気で、職員がくつろげる空間に。

▲フレックス制度導入と同時に設置されたリフレッシュルーム。カフェのような落ち着いた雰囲気で、職員がくつろげる空間に。

勤務状況の“見える化”が制度利用の後押しになる。

同市では、1カ月の総勤務時間の範囲で1日ごとの勤務時間を設定できる。制度の導入にあたり、“職員自身で働き方を決定すること”“業務量に応じて働き方を調整すること”をルールとして設定した。人事室からはこの2つを徹底するよう、職員に呼びかけているという。「就業時間は8~20時の間で、1日当たりの勤務時間は最短15分、最長11時間で調整可能です。コアタイムを設けていないので、勤務時間や休憩時間の長さを自由に決めることができます。夜間だけ、早朝だけの勤務も可能で自由度が高いです」と下村さんは話す。勤務管理システム上で申請すれば、公務に支障がない限り上長によってそのまま承認される。また、互いの勤務状況を確認できる仕組みがあり、このスケジュールの“見える化”が、制度を利用する後押しになったそうだ。

「制度導入当初は、周囲に遠慮して、やむを得ない理由がないと使わない職員も見受けられました。しかし、この制度は本来、個々の働き方を工夫して生産性を高め、残業時間を減らすためのもの。全庁的に効果を得るためには、その考え方を浸透させることが大切です。やむを得ない事情に限らず、会食や趣味など自分自身のために制度を活用してもらうことに問題はありません。まずは多くの職員に広げる必要がありました」と西村さんは語る。活用が進むにつれて、プライベートな理由で制度を使う職員が増え、オープンな雰囲気になりつつあるという。

制度が庁外にも知られることで魅力ある職場だと認知される。

制度を導入した当初の全職員における利用率は80%であったが、令和6年3月時点では93%まで上昇。多くの職員が制度になじんでいるようだ。調整した時間を子育てや家族の介護に充てる職員や、夕方から大学院に通う職員もいるという。「私は朝活としてジムに行った後、登庁しています。一日のスタートを気持ちよく切れるので、働きやすさにもつながっています」と西村さん。下村さんも「私は退庁時間をずらし、習い事までの時間調整に利用しています」と話す。また、職員が休憩時間も過ごしやすいように、リフレッシュルームも完備された。

制度導入を発表した令和元年の採用試験では、応募者数が例年の10倍以上に増加したそうだ。「働きやすい環境を決め手に志望したという応募者の声を多く聞きました。当市の独自性や魅力が確立され、庁外にも認知されていると実感しましたね」と西村さんは話す。また、開庁時間の延長に伴う夜間窓口については、“窓口に行くために仕事を休まずに済む”“予約制なので待ち時間が減った”など、市民からの反響もあったという。

独自の働き方改革を進める同市では、次のステップとして、職員間の業務量の偏りをなくし平準化を目指す。「特定の職員が仕事を抱えすぎないように、業務量に応じた適切な人員配置や人事施策など、総合的に進める方針です」と2人は展望を語ってくれた。

.jpg)

.jpg)