入庁したての若手職員も、何年かすれば後輩ができ、やがて上司という立場になる日がやってくる。「自分が人の面倒を見ることができるのだろうか……」「先輩・上司という立場が大変そう……」と、戸惑いや不安を感じる人も少なくないだろう。

第4回では上司ならではの職場の雰囲気づくりについて学んだ。最終回となる今回は、部下が相談しやすい関係性を築くためのヒントをご紹介する。

※掲載情報は公開日時点のものです

第4回を読む

第4回を読む

上司ならではの職場の雰囲気づくり。

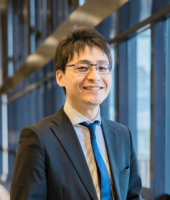

解説するのはこの方

解説するのはこの方

芳賀 健人(はが けんと)さん

元 島根県総務部財政課課長。福島県出身。平成25年に総務省に入省。長崎県、大臣官房、自治行政局などで勤務後、平成31年4月から令和5年3月まで島根県に出向。

出向中、若手職員向けに仕事の仕方の連載に取り組み、『知っていると仕事がはかどる 若手公務員が失敗から学んだ一工夫』『自分も後輩も一緒に育つ若手公務員がはじめて仕事を教えるときの一工夫』(ぎょうせい)を出版。高等学校教諭一種免許(公民)取得。

相談しやすい雰囲気づくり。

私が出会った上司は穏やかで、周囲に対する言葉遣いも丁寧な方です。ご一緒している間、怒っているのをめったに見たことがありません。お酒の席で昔話を伺った際、若手時代の苦労を教えてもらい、その分、忍耐強くなられたのかなと想像します。

そしてポジティブなところも、その上司の好きなところでした。先ほどの昔話でも「大変でしたが、当時の経験があって、今は仕事にしっかり取り組めています」と前向きに話を締めくくっていました。そんな上司との協議は、とにかく相談しやすかったという印象があります。

「今お時間いいですか?」と言うと、作業の手を止めて「いいですよ。どうしましたか?」と笑顔で迎えてくれます。

また、協議前には上司がひと言、冗談をいっていたのも印象的でした。上司の着任当初、どんな人かと緊張しつつ協議に臨みましたが、そんな心遣いで不安が和らいだのを覚えています。

おそらく、チームがよい雰囲気で仕事をするために色々と配慮されているのだなと、その人柄を思い感じました。

悪い情報ほど早い報告を。

そんな私も上司の立場となった今、部下が相談しやすい雰囲気づくりを心がけています。というのも、上司の役割は判断することですが、判断には情報が必要ですので、部下の皆さんに情報を上げてもらわなければ適切な判断ができません。

そのため、日頃から相談には手を止め部下の方を向き、考えを聞いた上で自分の考えを伝えることを心がけています。これは、部下が自然体で思っていることを伝えられるよう、風通しのいい関係性を築こうと考えてのことです。

また、特に感じているのは、“悪い情報ほど早い報告を”ということです。なぜなら、時間が経てば経つほど、状況が悪化する可能性があり、さらに当事者も、放置していたとして叱られることを恐れ、言い出しづらくなります。

例えば、最初の段階で相談してもらえれば、A・B・Cといった複数の選択肢が考えられます。しかし、時間が経ってから報告されると、取れる選択肢がCしか選べない状況になり困ってしまいます。

よい判断にも選択肢は多い方がよく、部下の皆さんには、「悪い情報は、一人で抱え込まず、早めに周囲に相談してほしい」と伝えています。

こうして部下とよい関係が築けてくると、お互いを信頼しながらスムーズに仕事を進めることができるように感じます。もちろん、私自身が十分にできているといえないことも多く、その都度、当時の上司を思い出しては、励みにしています。

以上、全5回にわたって、若手公務員が先輩・上司になるまでの一工夫についてお話ししてきました。

もしご興味のある方は、『自分も後輩も一緒に育つ 若手公務員がはじめて仕事を教えるときの一工夫』も、お手にとっていただければうれしいです。お読みくださり、ありがとうございました。

「若手公務員が先輩・上司になるまでの一工夫」シリーズ一覧

- 書籍紹介 -

|

『自分も後輩も一緒に育つ 若手公務員がはじめて仕事を教えるときの一工夫』 本書は、後輩指導が加わった若手職員の悩みを解消するための処方箋。 |

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)