超高齢化が進展し、健康長寿社会の実現がますます重要な課題となる中、2024年4月から「健康日本21(第三次)」がスタートし、健康寿命の延伸に向けたさまざまな施策が進められています。フレイル対策として健康イベントの開催や通いの場の充実などの施策に力を入れる自治体も増えていますが、一方で「参加者数が少ない」、「効果が可視化できていない」などの課題もあるようです。

そこで今回のセミナーでは、データを活用したフレイル対策を進める自治体の事例を通じて、狙いを定めたアプローチや高齢者の主体的な行動を促す施策立案のヒントとアイデアをお届けするとともに、ヘルスケアに関連した企業のソリューションも併せてご紹介しました。

概要

■テーマ:データ活用でフレイル対策~主体的な行動を促す高齢者への働きかけ~

■実施日:2024年9月24(火)

■参加対象:自治体職員

■参加者数:133人

■プログラム

Program1

佐賀市介護予防DX~データを活用した介護予防の推進~

Program2

スマホによる介護予防とアプリデータの活用事例

Program3

フレー!フレー!フレイル予防! 地域特性に応じた横浜市の介護予防施策の推進

Program4

他市の成功事例に学ぶ:アプリ×ポイントを活用したフレイル予防

佐賀市介護予防DX~データを活用した介護予防の推進~

<講師>

佐賀市 政策推進部 DX推進課

スマートシティ推進室

室長 菅 祐亮氏

プロフィール

2001年入庁。商業振興課、保険年金課などを経て佐賀県国民健康保険課へ出向し、国民健康保険の広域化に携わる。2022年4月より現職。佐賀市全般のDX・スマートシティの取り組みを推進中。

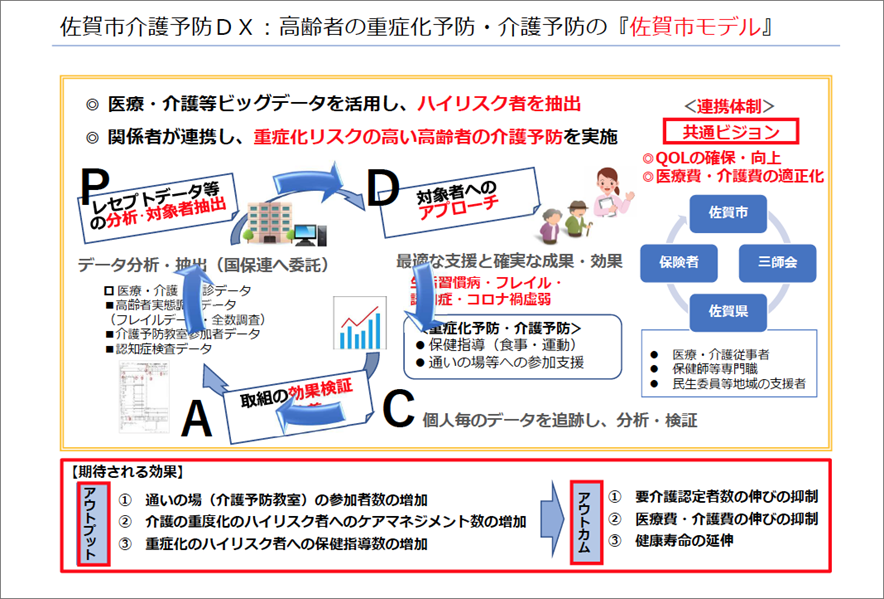

医療・介護・健診等のビッグデータを活用し、市医師会や民生委員等と連携して重症化リスクの高い高齢者の介護予防やフレイル対策を実施している佐賀市。データ分析により対象者を抽出し、最適な支援を行うとともに、個人データを追跡し、効果を検証・改善していく『佐賀市介護予防DX』のプロセスについて、菅氏が説明。併せて、アプリなどの最新技術を活用し、健康寿命の延伸を目指す「佐賀市のスマートシティ・DX」も紹介した。

統計データからから見える医療費介護費の課題

以下の図は、重症化予防、介護予防の「佐賀市モデル」のイメージです。ビッグデータを活用し、対象者を抽出するP、ハイリスク者に最適な支援を行うD、個人データの追跡により効果を検証するC、取り組みを改善していくAというPDCAの流れです。

これらを庁内外関係者との共通ビジョンのもと、PDCAサイクルを循環していくことで、市民自ら健康づくりや疾病予防などに積極的に取り組むような環境づくりを実施し、アウトプットおよびアウトカム指標の目標達成を目指します。

●生活習慣病の視点からの対象者の『階層化』

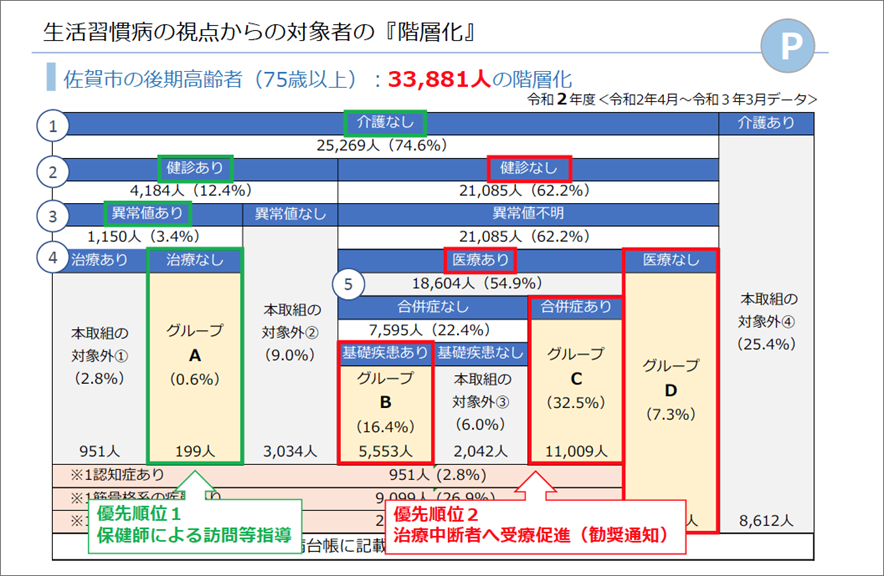

医療レセプト等を活用し、PDCAの「P」を、生活習慣病の視点で後期高齢者3万3,000人全員を階層化しています。

例えば、介護なし、検診受診あり、異常値あり、治療なしのグループA199人は、優先順位1として保健師が対応。検診受診なしのグループは医療レセプトを活用し、基礎疾患ありのグループB、合併症ありのグループC、医療レセプトなしのグループBに分け、優先順位2として、治療中断者への通知勧奨を行います。

●階層化した対象者からの『ハイリスク者の抽出』

グループBの中から、通知勧奨を送る人の絞り込みを行います。グループBの5,500人中、高血圧と糖尿病の両方の疾患を持つ人は約2,300人。さらに3カ月治療なし、年齢やがんなどの条件で96人まで絞り込み、マンパワーやコストに応じて対応の優先順位づけを行います。

このようにして、ビッグデータから抽出した重症化のリスクが高い人、治療を中断した人に対してハガキを送ります。その内容については、当市医師会が全面協力してくれています。

ハガキの中面には、医療データから病名や直近3カ月に病院で治療していないなどの対象者の状態、統計データから治療の必要性を記載し、最後にかかりつけ医に相談してほしい旨を伝えます。このハガキを送付したことで、自己判断で治療を中断していた方が治療再開につながったケースがありました。ハガキを送った結果として、対象者の健康状態や平均医療費の差異から、「通知勧奨」や「健診受診・医療機関受診の効果」は、数値により見える化できます。

この検証方法のポイントは、下記の2点です。

(1)対象者個人の瞬間的な要素ではなく、「長期スパン」および「群」での比較による効果を算出

(2)要介護認定率や平均医療費を活用し、健康状態や取り組みの成果を数値で比較

フレイル予防の重要性について

民生委員による高齢者実態調査の一つに、フレイルチェック12項目があります。良くないと回答した項目を点数化し、リスク別に階層化します。77%が、「どちらかといえば健康に不安がない」との回答でしたが、9%(約6,000人)は健康に不安があり、フレイルのハイリスクとなる人でした。リスクスコアが高い方に対しては、民生委員や地域包括支援センター、医療機関等と連携してアプローチを行っています。

当市のデータを活用した特徴的な取り組みとして、民生委員との連携がありますが、データをリスクスコアとして、民生委員による高齢者の見守り活動に役立てています。民生委員から、見守りにあたっては高齢者の表情や一人暮らしの寂しさなど、自分の目で見て対面での対応が重要であるとお聞きしました。物事の本質を見極めるバランス感覚が大事で、データやデータ分析を実施すること自体が目的ではなく、あくまでもツールとして人が判断し、上手に活用することが重要だと考えます。

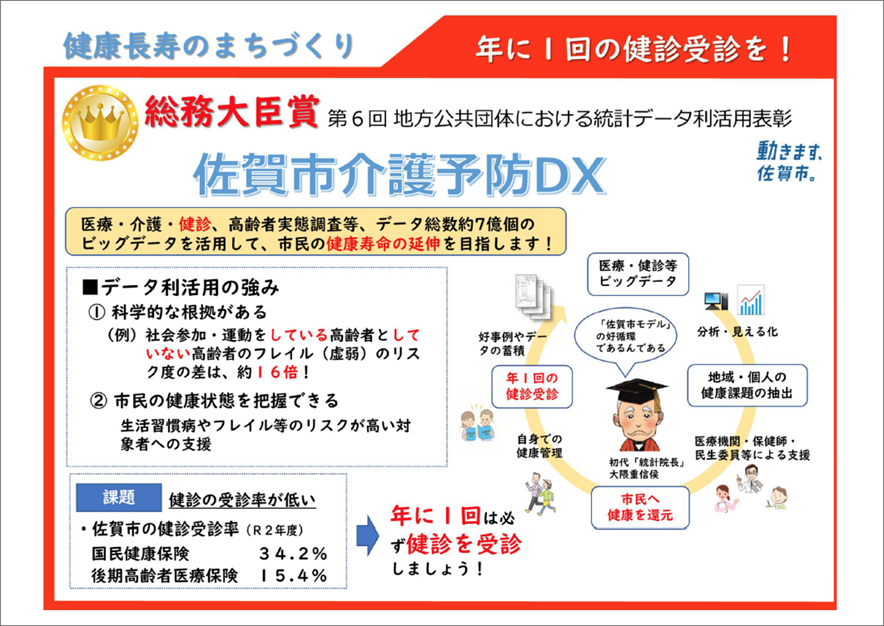

細分化したリスクスコアは、75歳~79歳で口腔に不安があり、歯科を受診していない方を対象に、オーラルフレイルの予防の通知にも利活用しています。自身の健康状態をリスクスコアで見える化し、自分事として捉えていただくことで、自身で積極的に健康づくりを促すねらいがあります。2021年、「佐賀市介護予防DX」の取り組みが第6回地方公共団体におけるデータ利活用表彰で、最優秀賞をいただきました。

佐賀市公式スーパーアプリの紹介

データを活用し、市民にサービスを届ける「佐賀市公式スーパーアプリ」について、機能や取り組みを紹介します。

●災害・防災ミニアプリ

気象情報や浸水状況、防災カメラなどの災害時に必要な情報が全てまとまっています。浸水箇所や避難所の開設状況リアルタイムで確認することができます。

●子育てナビ

お子さんの予防接種のスケジュール管理などができます。オープンデータを活用していることが特徴で、近隣幼稚園などのAEDの場所や保育所の空き状況も確認できます。地図データで検索できるので、シンプルかつ直感的なUI、UXで、帰省での出産や初めての佐賀での子育ても安心できます。

このアプリは、年4回以上の柔軟なバージョンアップを行います。令和5年6月にベータ版から稼働し、9月・10月にはバージョンアップの1回目、1月・2月にデータを活用した新機能追加やUI、UXの改善を行っております。さらに令和6年度は、機能健康分野の機能を実装予定しています。

本日紹介しました生活習慣病ハイリスク対象者への通知勧奨も、現在のハガキではサイズが限られているため、今後はスーパーアプリを活用し、デジタルとデータで解決へつなげて行こうと考えています。

スマホによる介護予防とアプリデータの活用事例

<講師>

株式会社日立製作所

技師 小林 薫樹氏

プロフィール

2017年、日立製作所研究開発グループに入社。画像診断や介護予防などヘルスケア領域の研究に従事。2022年、同社金融第二システム事業部に異動し、介護予防アプリ「社会参加のすゝめ」を担当。博士(工学)。

高齢者の介護予防において、適切な運動・食事と並んで重要視されているのが社会参加だ。日立のスマホアプリ「社会参加のすゝめ」は、社会参加量の計測・可視化や見守り機能などで社会参加を促す介護予防アプリ。同アプリで収集した高齢者のデータを蓄積し、高齢者の行動変容に関する分析や、介護予防施策の評価などを行っているという。小林氏が、アプリデータの活用方法や事例、介護リスク予測技術について紹介した。

社会参加の重要性およびスマホアプリ「社会参加のすゝめ」のご紹介

本日は、厚労省の健康日本21(第三次)の説明資料の中にも出てくる「社会参加」をキーワードにしてお話しします。介護予防の柱としては、以前から言われている適度な運動や栄養管理に加え、社会参加の効果が注目されています。

日本福祉大の研究でも、社会参加増で高齢者が若返り、要介護認定リスク25%減という発表がありました。これは1万人の高齢者を追跡調査した結果で、社会参加が増えたことにより外出が増え、歩行時間が延びた。それによりスコアが改善し、要介護リスクを削減できたことが示唆されています。

国も社会参加を推奨しており、内閣府特命担当大臣ポストを据え、シニア以外にも孤独・孤立への対策を推進しています。

●社会参加による介護予防効果(外出頻度)

外出頻度も大きく影響します。ほぼ毎日外出している人とそうでない人とを比べると、将来使う介護費用が全然違うことが統計的に示されています。外出するには自分の足で外に出るわけですので、歩行量の増加による健康増進の効果もあります。

●社会参加による介護予防効果(地域活動の参加頻度)

地域活動への参加頻度の高さや就労の有無においても、将来の介護費用に大きな差が生まれることが分かっています。趣味やスポーツ等のコミュニティに参加している人は、そうでない人に比べて介護状態になりにくいことが示されています。

社会参加の中でも一番良いのは、就労です。いつまでも働き続けることで、体や頭を使い、自己肯定感を維持できます。

このように、社会参加が介護予防に良い効果をもたらすことが分かりました。住民にどんどん社会参加してもらうために、当社ではスマホアプリを開発しました。それが、『社会参加のすゝめ』です。iPhone、Androidのどちらでも無料で使えます。内容について、少し詳しく解説します。

①社会参加を促進する介護予防アプリ

歩数に加え、GPSデータを計測しています。その日どれぐらい歩いたか、どういうルートを通って活動していたか、どこに滞在して、どの移動手段を使ったか等を自動的に計測します。

そして毎月、どのくらい社会参加できているかが分かるレポートが出ます。このレポートは、アプリで相互フォローしている家族間でシェアし合うこともでき、ゆるやかな見守りができます。「ゆるやかな」がポイントで、見守られる方のプライバシーにも配慮した仕様になっています。

②アプリ自体に行動変容効果がある

60歳以上でこのアプリを実際に使っている人はそうでない人と比較して、社会参加の回数が多いということを、ランダム化比較試験によって統計的に示すことができました。高齢者の場合一般的には加齢とともに社会参加の量が減る傾向がありますが、アプリを使っている人はその傾向にあらがって、社会参加の量が増えたと言えます。

③アプリユーザーの介護リスクを予測できる

アプリで取得可能な情報のみを用いて、将来3年間の要介護リスクや介護費を予測する技術を開発しました。歩行量増加による医療費抑制効果も推定が可能です。

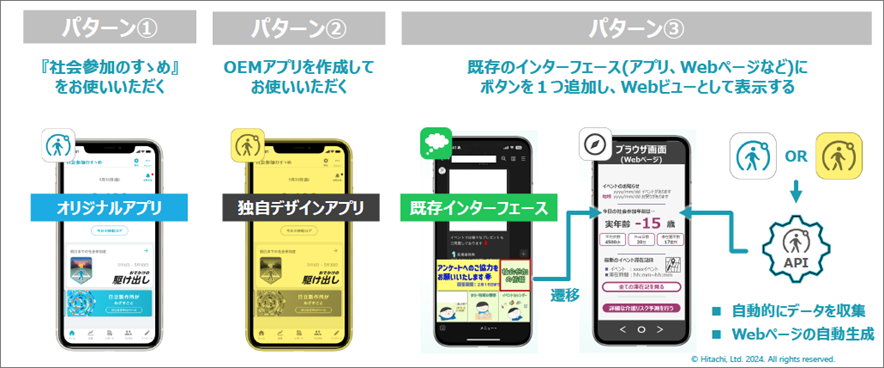

④シニアユーザーへアプリデータを提供

このアプリ自体は無料で公開しています。OEM版を独自アプリとしてリリースすることや、既存の独自アプリなどと連携することが可能です。このアプリデータやその分析結果は、住民本人の同意を得た上で(アプリ上で取得可)自治体に提供することができますので、自治体でデータの利活用ができます。

求められるデータ利活用とスマホアプリへの期待

●求められるデータ利活用

厚労省の「健康日本21」の推進で、第二次から第三次へ移行にあたり、データ利活用の機運が高まったものの、より一層の活用、特にウエアラブル端末やアプリを活用したPDCAサイクル推進の強化が求められています。

●スマホアプリへの期待

最初はごみ捨てカレンダーやウオーキングなどから始まり、最終的には電子申請とマイナポータル連携など、多機能なスーパーアプリを持つ自治体が増えています。『社会参加のすゝめ』はスーパーアプリではありませんが、非常にシンプルで、自治体ですぐに使えるアプリです。介護予防データを使ったPDCAから始めていただきたいと考えています。

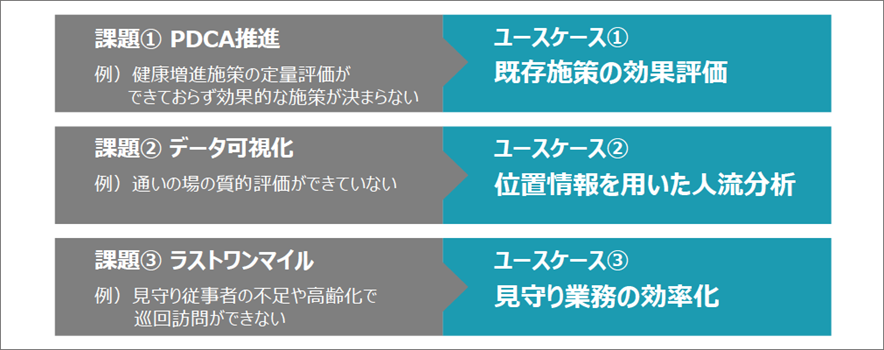

すぐに始められるデータ利活用ユースケース

●求められるデータ利活用の課題

健康増進や介護予防、介護は、最終的には「人と人」だと思います。人口減少社会の中で、リソース不足はどの自治体でも起こりうることです。すぐに始められるユースケースとして、『社会参加のすゝめ』を用いる例をご紹介します。

ユースケース① 既存施策の効果評価

既存の健康増進施策の参加群・非参加群、参加前・参加後で、社会参加度や介護リスクを定量評価し、費用対効果の高い施策を抽出します。

ユースケース② 位置情報を用いた分析

通いの場の数や利用人数の集計だけでなく、時間別人口密度の分析や商圏分析、自然発生的な集いの場の発見など、GPSデータを活用して様々な情報が得られます。

ユースケース③ 見守り業務の効率化

民生委員など見守り業務の従事者と住民がアプリでつながり、見守り巡回の優先順位や頻度を決めることで、効率的な見守りができるようになります。

[参加者とのQ&A(※一部抜粋)]

Q:自治体にデータ提供可能ということですが、個人情報としてデータを提示することになりますか。

A:「社会参加のすゝめ」のデータは、個人情報としてセキュアに扱っています。「情報を自治体に個人情報として提供しますが、よろしいですか?」と、本人同意を取っています。同意が取れた方の情報のみを、自治体にお渡しすることができます。また、個人情報は不要で、統計情報としてもらえれば十分という声も多いです。その場合は、日立製作所で匿名加工することや、統計情報にまとめてグラフ化してお渡しすることもできます。

Q:コストが気になります。使用条件やアプリの使い方でそれぞれ違うのでしょうか。

A:すでにアップルストアやグーグルプレイストアに出ているオリジナルアプリの場合は、無料でお使いいただけます。計測したデータを分析して自治体にご提供するサービスは、そのデータを取る対象者数と期間によって料金テーブルを設けており、それで費用が決まります。個別で見積もりも出せますので、ご相談ください。

フレー!フレー!フレイル予防! 地域特性に応じた横浜市の介護予防施策の推進

<講師>

左から

横浜市 健康福祉局

地域包括ケア推進課

介護予防担当係長 清水 智子氏

職員 濵田 浩平氏

職員 藤原 莉菜氏

プロフィール

清水氏は、行政区で高齢者支援等に従事。厚労省老健局で地域支援事業に従事したのち現職。濵田氏は行政区で感染症対策、健康福祉局で介護保険事業者指導等を経て現職。藤原氏は行政区で高齢者支援等に従事したのち現職。

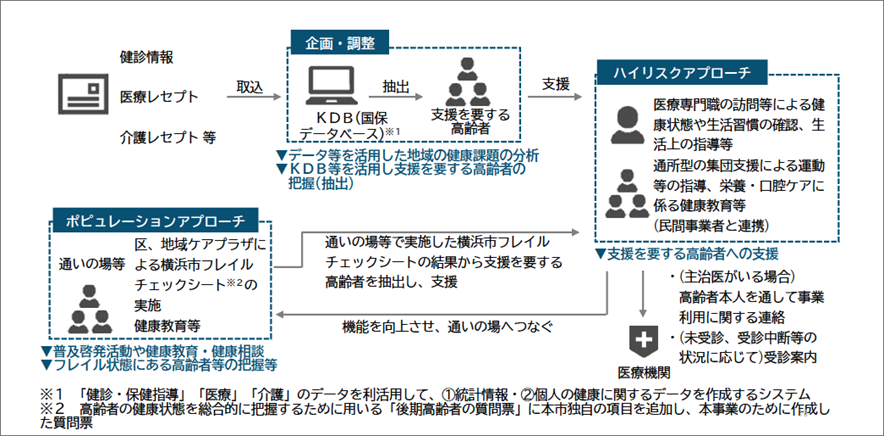

横浜市では介護・保健・医療に関するデータのほか、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査や、保健師等の地域活動から得られたデータを活用し、介護予防・フレイル予防のハイリスクアプローチ・ポピュレーションアプローチを実施中。

介護・保健・医療に関するデータを活用し、市民一人ひとりの健康課題に応じたハイリスクアプローチを展開しているほか、ポピュレーションアプローチでは、ニーズ調査の結果等を活用し、市内の民間企業や関係団体と連携しながらターゲットに合った取り組みを展開中だ。それら各種の取り組みについて、清水氏、濵田氏、藤原氏が紹介した。

横浜市が行うハイリスクアプローチ

横浜市はこれまで訪問型サービスCでハイリスクアプローチをしてきましたが、閉じこもり傾向のない人に合った機能改善を行う機会がないことが大きな課題でした。そのため、まずは医療・介護のデータから様々な分析を始めました。その中のいくつかを紹介します。

●介護レセプト分析結果(サービス利用状況および認定調査)

・80歳以上で、介護サービスの利用者が急増している。

要介護度が悪化している人は、下肢筋力の低下、身だしなみ、排せつのほか、外出などの減少、閉じこもりといった生活の不活発化が有意に関係している。

●介護レセプト・医療レセプト分析結果

・要介護度の悪化に関わる要素は、年齢(特に85歳以上)と入院に至る傷病の罹患があった。

・入院に至る傷病としては、肺炎、骨折、脱水、尿路感染症、脳梗塞など。

※肺炎の発生には糖尿病、高血圧、心不全、脳梗塞、慢性腎不全、認知症など多様な慢性疾患が関連している。

以上から、要介護度の悪化防止には慢性疾患を適切に管理すること、筋力・体力アップ、事故の防止、社会参加への働きかけが重要という結論に至りました。その上で、ハイリスクアプローチはどんな人に、どのように働きかけるのが良いかを大きく4つにまとめました。

①85歳までのアプローチが肝要

②ロコモ、身体的フレイルへの対策は必須であり、身体的フレイルにつながる口腔機能、低栄養への対策も重要

③脳血管疾患、認知症につながる糖尿病、高血圧等の循環器疾患への対策を加える

④一時的な保健指導ではなく「地域につながる」のがゴール

以上の4つから、ハイリスクアプローチの対象者像は、身体的なフレイルのリスクがある方に加え、フレイルのリスクがあることをベースに、糖尿病等の生活習慣病のある方や低栄養状態の方、口腔機能の低下がみられる方としました。

こういった高齢者に対して行っている支援の全体像が、こちらです。ポイントは、ポピュレーションアプローチの中で、横浜市独自のフレイルチェックシートを実施していることです。

このフレイルチェックシートの内容は、後期高齢者の質問票に本市独自の項目を追加したもので、循環器疾患や糖尿病がある人など、身体的フレイルの傾向がある人、口腔の状態や栄養状態に課題がある人を探し出し、ハイリスクアプローチにつなげます。

フレイル予防のポピュレーションアプローチの取り組み

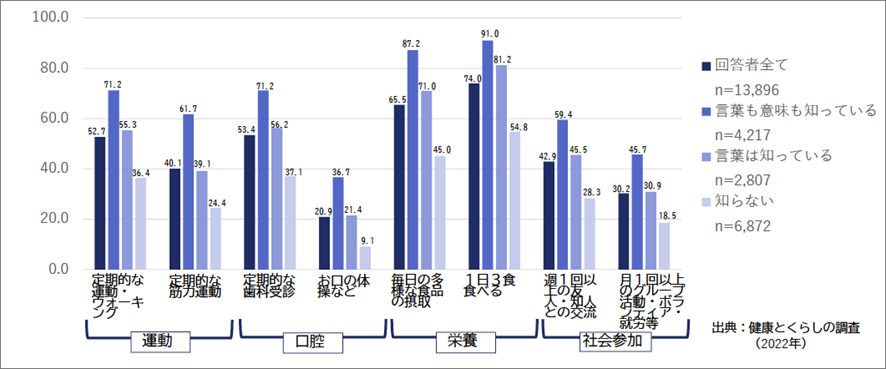

フレイルの認知度を高める要因は、「女性」、「高年齢」、「社会参加している」ことが影響していました。逆に、教育歴が13年未満、所得が199万円以下、喫煙歴がある、肥満、うつ状態の人は、フレイルの認知度が低いことが示唆されました。こうしたことから、その人の生活ぶりや趣味・嗜好を考慮したアプローチが重要と考えています。

以下のグラフは、認知度別に見たフレイル予防のための行動について示しています。

本市では、運動、口腔、栄養、社会参加を4つの柱とし、これら4つに関する取組を一体的に取り入れた、フレイル予防の取組を推進しています。このグラフより、「栄養」がフレイルを知らない層も含め、比較的取り組んでいる割合が高いことが分かりました。このことから、栄養の取り組みは日頃からフレイル予防を意識せずに取り組みやすく、フレイル予防に取り組む1つのきっかけとなる可能性があるのではないかと考えています。

また4つの取り組みの中でも取り組みが少ないものとしては、お口の体操や、月1回以上の社会参加活動があります。これらの取り組みを展開するためには、栄養など取り入れやすい要素から、フレイル予防に取り組むきっかけをつくり、情報提供していくことがポイントとなるのではないかと考えます。

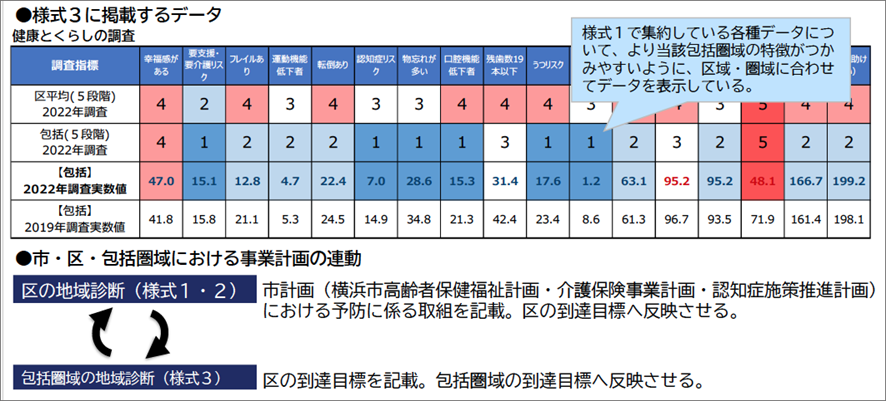

横浜市の地域分析作業の構造

ここからは、実際に作成した様式に合わせて、データを活用した地域分析と、分析結果にもとづく事業計画の策定に向けた取り組みについて説明します。

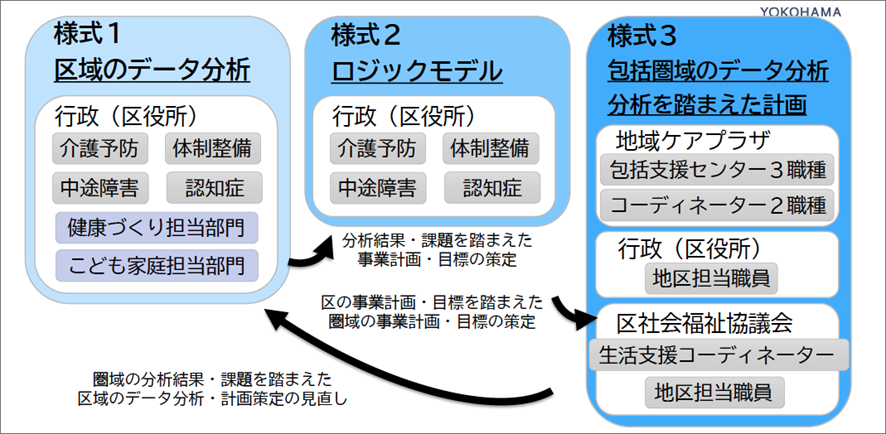

●データを活用した地域分析(様式と体制)

こちらは改定を行った様式と、それらを作成する体制を示した図です。地域分析にあたり作成する様式が大きく3つあります。

介護予防事業担当者だけが作成するのではなく、同じ「区」を支援する各部門と地域情報や分析結果、課題について、認識を共有しながら事業が展開できるよう連携を図っています。

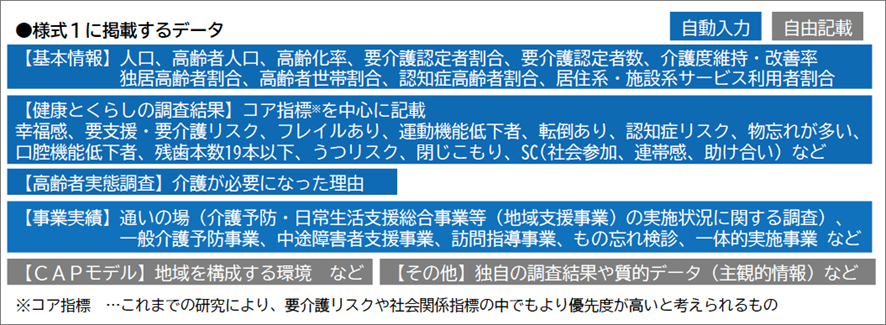

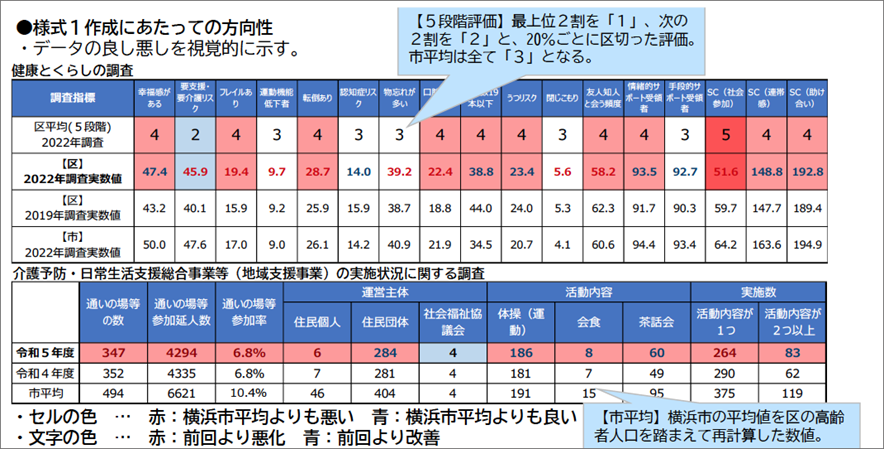

様式1にあたっては、主に以下の方向性に沿って作成しています。

・各区・圏域で異なっていた客観的データとして収集する指標を統一し、分析作業も省略する(自動入力)。

・介護予防担当の保健師だけではなく、他担当や他課・他職種の視点が入る様式にする。

・データの良し悪しを視覚的に示す。

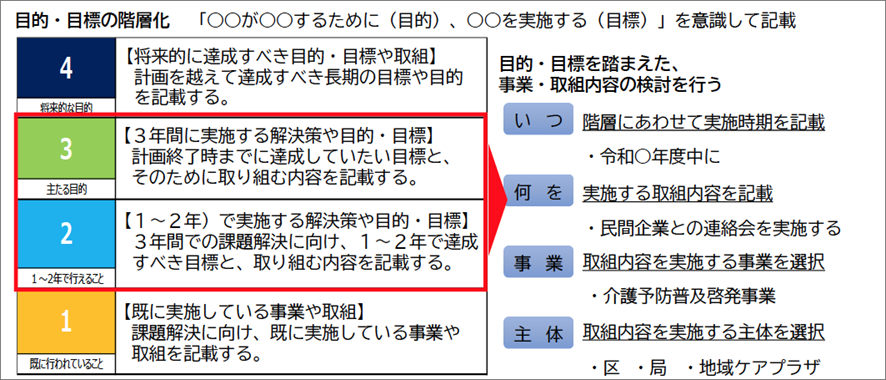

様式2の作成にあたっては、様式1で示されたデータにより整理された課題(優先順位が最も高いもの)について、目的・目標の階層化や課題解決に向けた取り組みを記載するようにしています。作成した職員の異動や退職があった場合も、各種データや分析結果を紐づけて、整理された課題を確認することができ、担当地区がどのような地域かが読み解けます。また、課題解決に向けた目的・目標を見ることで、課題解決のために何を行っているのかが分かります。

様式3では、様式1・2を踏まえ、地域包括支援センター圏域ごとの地域特性に合わせた事業計画を作成します。当該地域のケアプラザ、地域包括支援センター圏域の特徴がつかみやすいデータを選定し、表示しています。

これらの取り組みを踏まえ、当市の課題と今後の展望は、下記の5点です。

●誰でも一定の量・質の情報を得られるようにするための、必要項目の整理とデータ抽出作業の自動化の推進

●ロジックモデルに沿った思考の整理を行いやすくするためのさらなる様式の改定

●データ活用、企画立案に関する人材育成

●レセプト等だけでは得られない行動データ等の収集

●効果測定と事業評価の実施

[参加者とのQ&A(※一部抜粋)]

Q:様式1で自動的に集まるデータのベースは、企業等に委託してシステムを作成されたのですか。

A:自前で作成しました。各データのExcelやCSVを整備した上で、関数で計算できるよう設定しています。引き続き更新作業等を進める上では、担当職員に依存しすぎない形式の検討が必要だと考えています。

他市の成功事例に学ぶ:アプリ×ポイントを活用したフレイル予防

<講師>

株式会社ベスプラ

代表取締役 遠山 陽介氏

プロフィール

山梨県富士吉田市出身。2012年に株式会社ベスプラを設立。既存の脳科学研究結果を集積したアプリを開発。内閣府ImPACT研究科学者審査員賞受賞。日本糖尿病学会やサービス学会にて登壇しアプリを活用した健康増進を研究中。

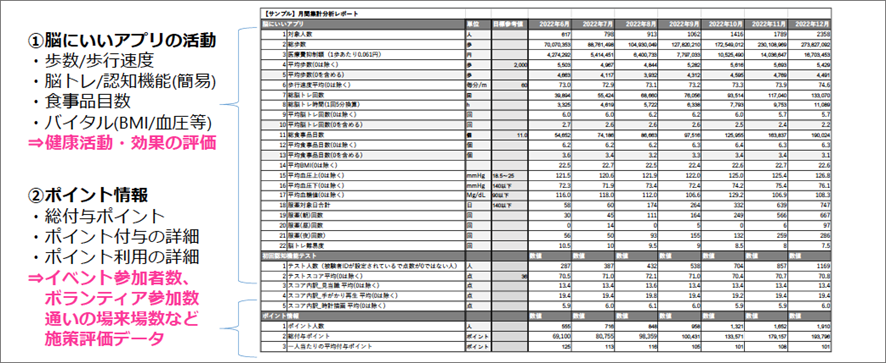

ベスプラの「脳にいいアプリと健康ポイントサービス」は、全国20以上の自治体で導入されており、高齢者向け健康サービスとして多くの自治体様に活用されている。遠山氏が、同サービスを活用したフレイル予防施策として、いくつかの具体的な他市事例や、フレイル予防など健康施策のデジタル化を検討している自治体に向けて、メリットや効果、自治体側の必要業務などを説明した。

健康事業における課題と健康非関心層に届ける工夫

認知症予防の有効性は、色々な研究で示されていています。そういった複合的な活動を1つのアプリとして仕組み化したのが、当社が提供する「脳にいいアプリ」です。アプリを自治体に提供する場合、健康ポイントを付与できる仕組みにしています。市民にアプリを使ってもらい、歩いたり食事したり、イベントやボランティアに参加するとポイントが付与され、貯まったポイントは市内の店舗で使えるサービスです。これにより、市民が健康になり市内が活性化することを目指しています。

このアプリは2017年、内閣府府ImPACTに採択され、現在、25以上の団体で採用されています。

サービスのポイントは2つあります。

(1)安全性

銀行や保険会社に提供しているシステムと同様の、セキュアな対策ができます。個人情報を取得・収集しないことで、安全なサービスを提供できます。

(2)経済性

複数のマネタイズで自治体の負担を軽減します。アプリ自体は無償ですが、見守りや写真・動画の共有など、一部のサービスを有料化することでサービスが運営でき、自治体は保守費用を賄うことができます。

健康ポイントの付与でユーザーが増え、自治体が負担する健康ポイントも増えていきます。本アプリの場合、我々と企業とが連携し広告収入があるため、ユーザーが増えた場合も、自治体側の負担を軽減することができます。初期導入費用はなく、月額の固定の保守費をいただきますので、予算の大きな負担がなくサービスを導入できるのも特徴の一つです。

広域に(健康非関心層に)届ける工夫

健康・予防・健診などに興味がなく、これらの言葉には耳を傾けない人も少なくありません。その理由としては、40代の8割の人が健康だからです。しかし、40歳から10歳ごとに、20%ずつ有病率が増えていきます。そのため、若いうちから健康管理・維持をする必要があります。

そこで健康非関心層に対しては、健康以外で訴求をする工夫をします。歩くだけでポイントがもらえ、脳トレは対戦型で計算やパズルで競うなど、「お得、楽しさ、簡単さ」を付加します。

そして、生活に根ざすことが重要です。地域の商店街や生活圏を健康策に巻き込んでいくことです。商店街で健康ポイントが使える、地域の店舗や企業で脳トレをしたらポイントがもらえる、イベントに参加して、二次元コードを読み込めばポイントがもらえるなどを、まち全体で実施することで、参加者が増えていくはずです。

取り組み事例と導入に向けて大切な3つのこと

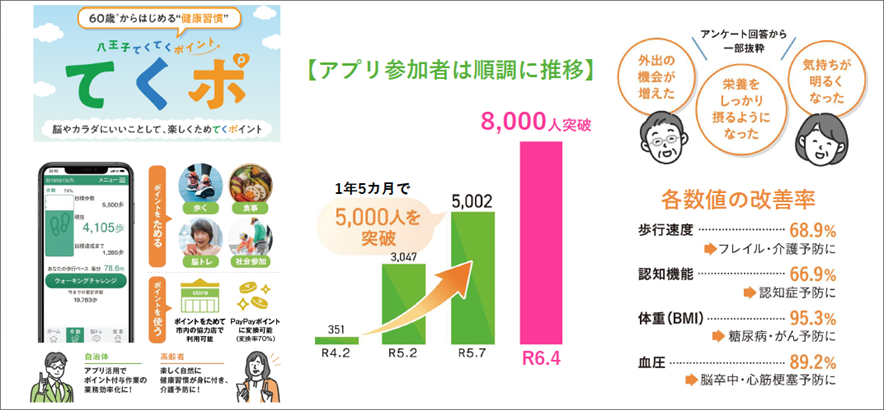

事例① 八王子市(広域で効果的な健康施策)

八王子市では60歳以上を対象に、「てくポ」という介護予防ポイントサービスを導入。楽しく利用してもらっており、導入から2年少々で1万人以上のユーザー登録があります。

「アプリは持っているが健康ポイントがない」という別の自治体と比較して、利用者数や活動量が3~4倍に増えています。また、インセンティブを全員に与えることも重要です。抽選にすると離脱率が増加する傾向にあります。八王子市の場合は、3年間80%を継続しています。

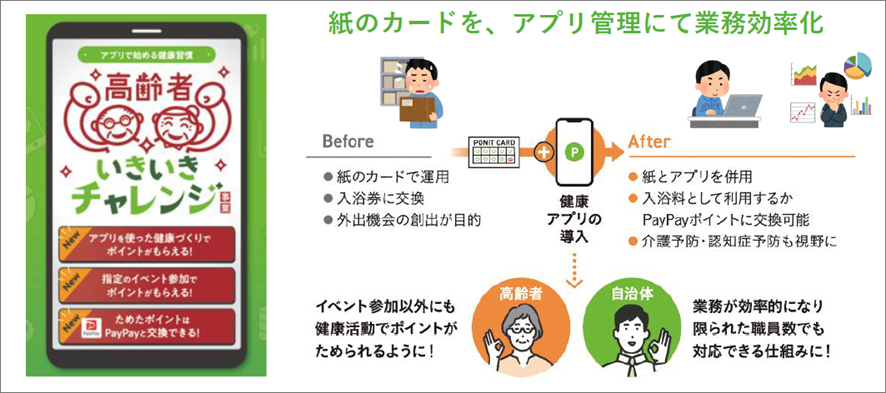

事例② 松山市(電子化による業務改善)

松山市はもともと、紙カードを使った健康ポイントを導入していましたが、管理等が大変なため「高齢者いきいきチャレンジ」というアプリに切り替えました。

紙の場合、台紙の作成・発注をはじめ様々な業務が発生します。電子化することで自動化でき、限られた職員数でも対応できるようになりました。また、二次元コード活用により、誰がいつどこで読み込んだかのデータも取り込めます。

各種データの分析と事業評価は、以下のような月次レポートで報告します。アプリ活動量やイベント参加者・回数などの推移が把握できます。

なお、導入時に重要なのは、以下の3点です。

①ニーズの把握・仕組み化・調整

自治体: やりたいことを率直に伝える(予算も含め)

事業者: 実現のために仕組み化を検討して提案する

双方: 事業者の提案に対して、実施するための方法を調整協議する

②役割分担の明確化

自治体: 市民や関連団体への周知を徹底する(市報や他関連団体への協力要請)

事業者: 自治体の運用サポートと技術/サービス提供に集中

③継続した情報共有・フィードバック

自治体: 市民の状況や庁内の状況などを課題化

事業者: 定期的なデータ提供。課題を解決するための工夫や、改善案を提案

これから目指すべきもの

我々は、全国の自治体への導入を推進したいと考えています。導入自治体が増えてくれば、同じ課題や悩みを共有・解決できる自治体同士のコミュニティをつくることが可能になります。

①高齢者の社会参加を仕組み化

⇒ボランティアのマッチング、通いの場推進、高齢者就労の支援

②お困りを解決する官民連携プラットフォーム化

⇒市民の困り事を地元の企業が解決する仕組み

③ポイント原資の持続可能性

⇒健康ポイントの原資を企業の収益から捻出する仕組み

これらは、日本だけでなく海外でも展開できると考えており、実際、海外からも問い合わせが多数寄せられています。日本の自治体が世界から注目され、それがインバウンドにつながれば良いと思い、我々も積極的に世界展開へ目指しています。

[参加者とのQ&A(※一部抜粋)]

Q:高齢者でもインストールは可能ですか?

A:我々の方で操作ガイドを用意しており、8割の人はガイドを読んでご自身で対応されています。2割の操作が難しい方には、説明会開催をオススメしております。

Q:個人情報の取り扱いについては大丈夫ですか?

A:当サービスは個人情報を取得しませんので、ご安心ください。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)