ローリングストックとは?不測の事態に備えた防災備蓄について解説!

.jpg)

災害に備えて、個人で食料や日用品をストックしているという方は多いだろう。また、自治体でも、もしものときに住民が困らないよう、倉庫などに保存食や必需品を備蓄しているはずだ。しかし、備蓄物資の場合、長期保存できるからと油断して、そのまま消費期限が切れてしまった……という経験をした自治体もあるかもしれない。

このような事態を防ぐために、備蓄物資を消費しながら、不足分をその都度補充する「ローリングストック」について押さえるために、ローリングストックとは何かと、実践時のポイントについて解説する。

【目次】

• ローリングストックとは

• ローリングストックのポイント

• ローリングストックの活用事例

• ローリングストックは自治体の負担軽減につながる

※掲載情報は公開日時点のものです。

※2025年3月18日に最新情報を反映しました(初回公開:2023年9月15日)

ローリングストックとは

災害が多い日本では、もしものときの生活を想定して食料などの必需品を備蓄することが推奨されている。自治体によっては以下のように備蓄に関する条例を定めているところもあるほどだ。

宮城県仙台市 「仙台市防災・減災のまち推進条例」

自宅、事業所等における防災及び減災に資する環境の整備を行うとともに、災害発生時における自立した生活を確保するために物資等を備蓄すること

千葉県 「千葉県防災基本条例」

県民は、災害が発生した場合に生命及び最低限度の生活が維持できるよう、食料、飲料水、医薬品その他の生活必需物資及びラジオその他の情報収集のための機器を備蓄し、並びに必要に応じてこれらを点検するよう努めるものとする

以上のように、備蓄の必要性・重要性は知られているが、「予算がかかる」「多くのものが入る保管場所が必要」などの問題点もある。そこで注目されるのが「ローリングストック」だ。

.jpg)

ローリングストックとは、普段使いの品を少し多めに購入し、日常生活で消費しつつ不足した分を買い足していくという管理方法のことである。ローリングストックの対象となるものには食料品だけでなく、日用品も含まれる。

災害大国日本

.jpg)

平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災といった大地震、毎年のように各地で発生する大雨被害からも分かる通り、日本は自然災害の多い国である。

自然災害が起こると、ガスや電気、水道といったライフラインが停止し、衛生が保てない、食事も満足にとれないといった問題が発生する恐れもある。災害時、健康維持が難しい状況に陥らないよう、食料品や日用品など必要なものの備蓄は常に行っておきたい。

なお、災害対策基本法第49条では「防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務」が定められている。それを踏まえ、政府は令和6年11月に地方自治体の災害用物資・機材等の備蓄状況を調査しており、ホームページで結果を公開している。

消費しながら備える

災害用物資の備蓄は各家庭に任せるだけでなく、自治体でも積極的に進めていくべきだ。ただし、自治体によっては「保管スペースの確保が難しい」「賞味期限、使用期限が来た際の入れ替えに手間や費用がかかる」という問題もあるのではないだろうか。

保管スペースや入れ替え問題の解決のために、備蓄品を消費しながら備える「ローリングストック」をぜひ検討したい。

.jpg)

ローリングストックのメリットとは

ローリングストックの主なメリットを見てみよう。

1.予算がかからない

従来の備蓄方法の場合、長期保存できるものをまとめて購入し、それを倉庫などで保管していた。ただしこの方法の場合、まとめて購入するコストがかかる、備蓄物資を保管する倉庫などのスペースが必要、といった課題があった。

ローリングストックにすると、普段使いに少しプラスした数量の購入でよく、消費した際も不足分を購入するだけで済むため、多額の予算はかからない。また、保管場所がそれほど必要でない点もメリットといえる。

2.管理がラク

従来の備蓄方法の場合、しっかり管理しておかないと消費期限を過ぎてしまい、いざというときに使えないという事態が起きる可能性があった。また、消費期限が到来し破棄した場合でも次の備蓄物資を購入するまでの空白期間が生じるというリスクもある。

しかし、ローリングストックでは、備蓄物資を日常でも使うため消費期限を気にする必要がない。また、比較的消費期限が短い物でも備蓄物資にできるというメリットもある。

ローリングストックのポイント

ローリングストックを始めるにあたり、押さえておきたいポイントを確認しておこう。

1.備えておくべきものや量の把握

備蓄物資を準備する前に、備えておくべきものや量を把握しておきたい。「食べられれば、量さえあれば何でもいい」というわけではない。住民のニーズに合ったものや適切な量を準備することが重要となる。

住民の年代、性別、乳幼児や介護が必要な人の数、自治体周辺の交通網や利便性などから必要な食料品、生活用品、衛生用品などの種類と量を算出していく。

目安はまずは3日分

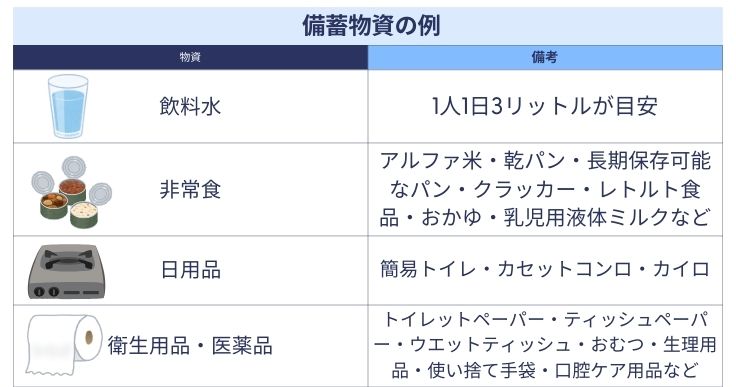

備蓄物資は考えられる最大避難人数をベースとして、災害発生から最低でも3日間で必要になる量を準備する。ローリングストックで備蓄したい物資の種類については以下を参考にしてほしい。

こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ 佐賀県佐賀市では災害備蓄品をアプリで管理し、全職員に“見える化”する。

2.災害用備蓄食品の有効活用の取り組み

ローリングストックでは、備蓄しているものを少しずつ消費し、新しいものと入れ替える必要がある。特に食品の消費期限には気を付けるべきだ。

自治体でローリングストックを始める場合は、消費期限が迫った食料品や入れ替え対象となった食料品の有効活用についても事前に考えておきたい。例えば「子ども食堂やフードバンク団体に提供する」などの活用方法も考えられる。

備蓄物資の交換サイクルや不要になったものの活用方法を仕組み化しておけば、住民の役に立つことはもちろん、災害・備蓄関連の担当者が変更になった場合でも滞らずにローリングストックを続けることができる。

3. 古いものから使い、使用したら補充する

ローリングストックで備蓄している物資が期限切れにならないよう「古いものから使い、使用したら補充する」は必須だ。また、備蓄担当者が交代しても、ローリングストックの流れが滞らないよう、「期限〇ヵ月前に消費し、新しいものを補充する」「在庫が〇個を切らないようにストックする」などを定めたマニュアルの整備を行おう。

4. 住民に家庭でのローリングストックも呼びかけよう

災害の被害を最小限に抑えるためには、自治体で備蓄品を準備するだけでなく、家庭でのローリングストックを地域住民に呼びかけることも重要である。

地域住民への呼びかけの方法には以下のようなものがある。

・自治体ホームページや広報紙にローリングストックの方法を掲載する

・公民館などで勉強会を開催する

・コンビニ・スーパー・ドラッグストアなどの小売業者と連携してローリングストック啓発キャンペーンを実施する

ローリングストックの活用事例

ローリングストックをうまく活用する自治体の事例を2つ紹介する。

Case1.広島県府中町

広島県府中町では「府中町備蓄計画」を策定している。計画の中では、想定する災害や備蓄物資の数量および算定の根拠が示されており、あわせて、財政負担および管理負担の低減のため、備蓄物資の備蓄サイクルやローリングストックの考え方についても記載されている。

具体的には以下の通りだ。

.jpg)

・食品ロスの削減のため、消費期限又は賞味期限まで1年半を過ぎたものに関しては、防災啓発事業や町の事業、フードバンクへの寄付などにより活用する。

・明確な使用期限のない消耗品(おむつ関係用品、生理用品等)は、原則3年を目安に買い替える。

・保存期限を迎える物資は、未開封のものに限り、町内の施設・団体等へ寄付を行う。マスクは消防活動や健診事業等で活用する。

Case2.秋田県仙北市

秋田県仙北市は「メルカリShops」と提携し、消費期限の近い備蓄物資を販売する「官民共同型ローリングストック」を行っている。この方法で、不要になったものの廃棄を避け財源を確保するというシステムを確立させた。

消費者側にとっても、通常より安価で食料品などを購入できる機会となっている。

ローリングストックは自治体の負担軽減につながる

自治体がローリングストックを導入することで、いざというときの備蓄物資の消費期限切れを防止することができる。また、備蓄物資を少しずつ入れ替えるため、多額の予算が不要になるというメリットについても見逃せない。

導入する際は、住民の年代、性別などから何をどれだけ備蓄するかを決めるのはもちろん、不要になった備蓄物資の活用方法についてもしっかり決めておきたい。

そのほかの防災・危機管理に関する記事はコチラ

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)