公開日:

【セミナーレポート】現場の判断が災害関連死を防ぐ ~受援体制と避難所運営の事例から学ぶ~【DAY2】

.jpg&w=1920&q=85)

災害は、いつ、どこで起きるかわかりません。だからこそ、日頃の備えが重要です。しかし「マニュアルはあるが、実際に動けるかは不安」「想定外の混乱時に、何を判断基準にすべきかわからない」ーーそんな不安を抱く方も多いでしょう。

そこで、本セミナーでは、能登半島地震や熊本地震などの現場で対応にあたった自治体職員・支援団体の担当者が登壇。実体験から、避難所運営や支援受け入れ体制を“動かす力”をどう備えるか、その具体策を共有しました。

■テーマ:現場の判断が災害関連死を防ぐ ~受援体制と避難所運営の事例から学ぶ~

■実施日:令和7年8月29日(金)

■参加費:無料

■申込者数:221人

■プログラム

<Program1>益城町の避難所運営と支援のリアル ―「想定外」に現場はどう対応したのか

<Program2>避難所運用時の職員間コミュニケーションと防災通信システム

<Program3>「避難所受付機能」を備えた一斉情報配信システムにより、有事の対応を円滑にする

<Program4>頻発・激甚化する水災害に発災前から備える

<Program5>【対談】「災害時、職員はどう判断するか?」〜“想定外”に備える、普段からの考え方と備え方〜

益城町の避難所運営と支援のリアル ―「想定外」に現場はどう対応したのか

第1部に登壇したのは、熊本県益城町 復興整備課主査の奥村敬介さん。観測史上初めて震度7の地震が2度起きた熊本地震。未曽有の災害と初動対応について、当時を振り返りながら解説してもらった。

【講師】 奥村 敬介 氏

奥村 敬介 氏

熊本県益城町

復興整備課 主査

平成28年に発生した熊本地震

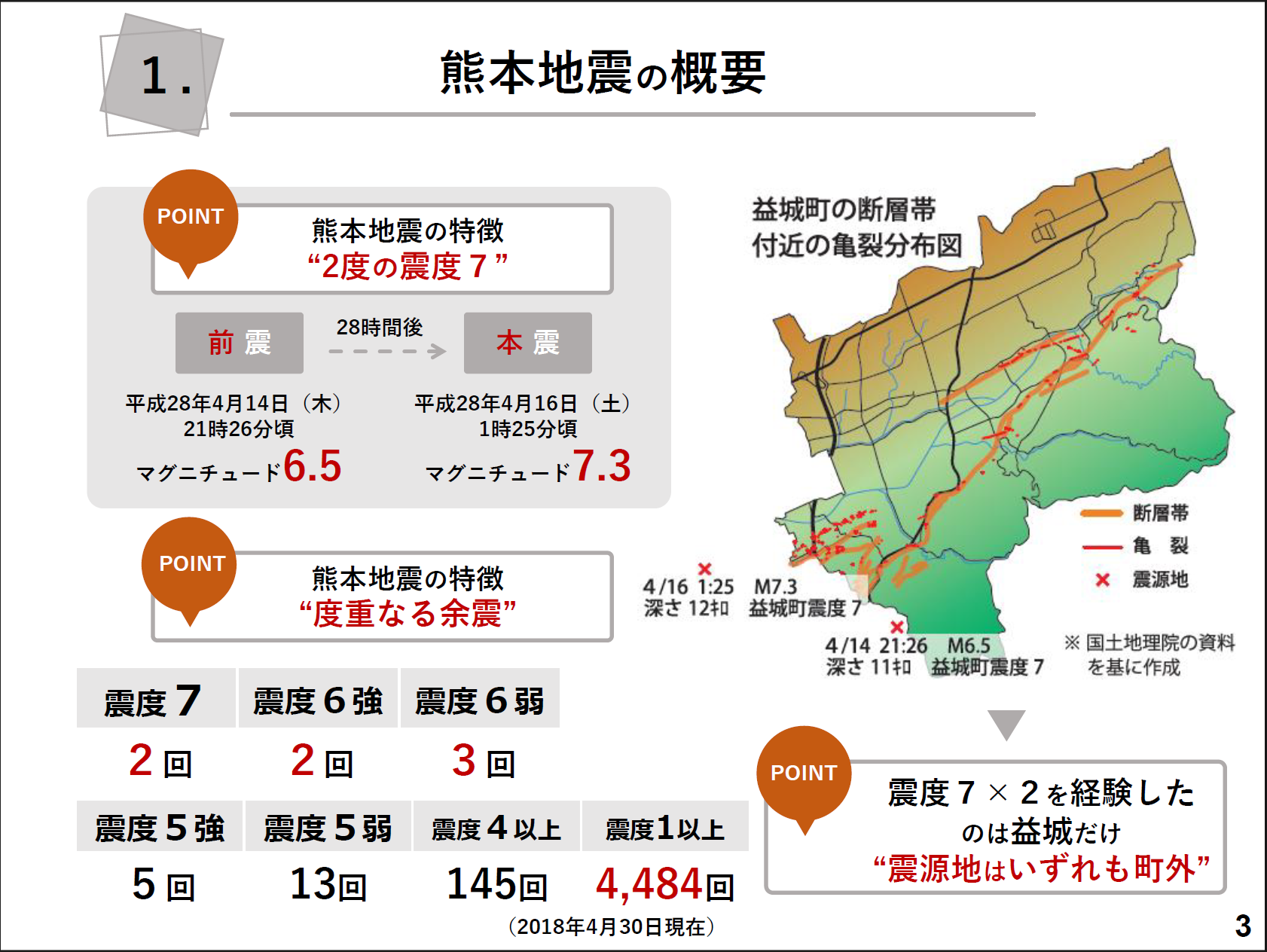

田園と都市が調和するまち・熊本県益城町は、4月14日に前震の震度7、それから28時間後の16日に本震の震度7に襲われました。

直接死は20人、震災関連死は25人、重傷は135人という人的被害を受け、被災家屋は全体の約98%と町全域が甚大な被害を受けました。

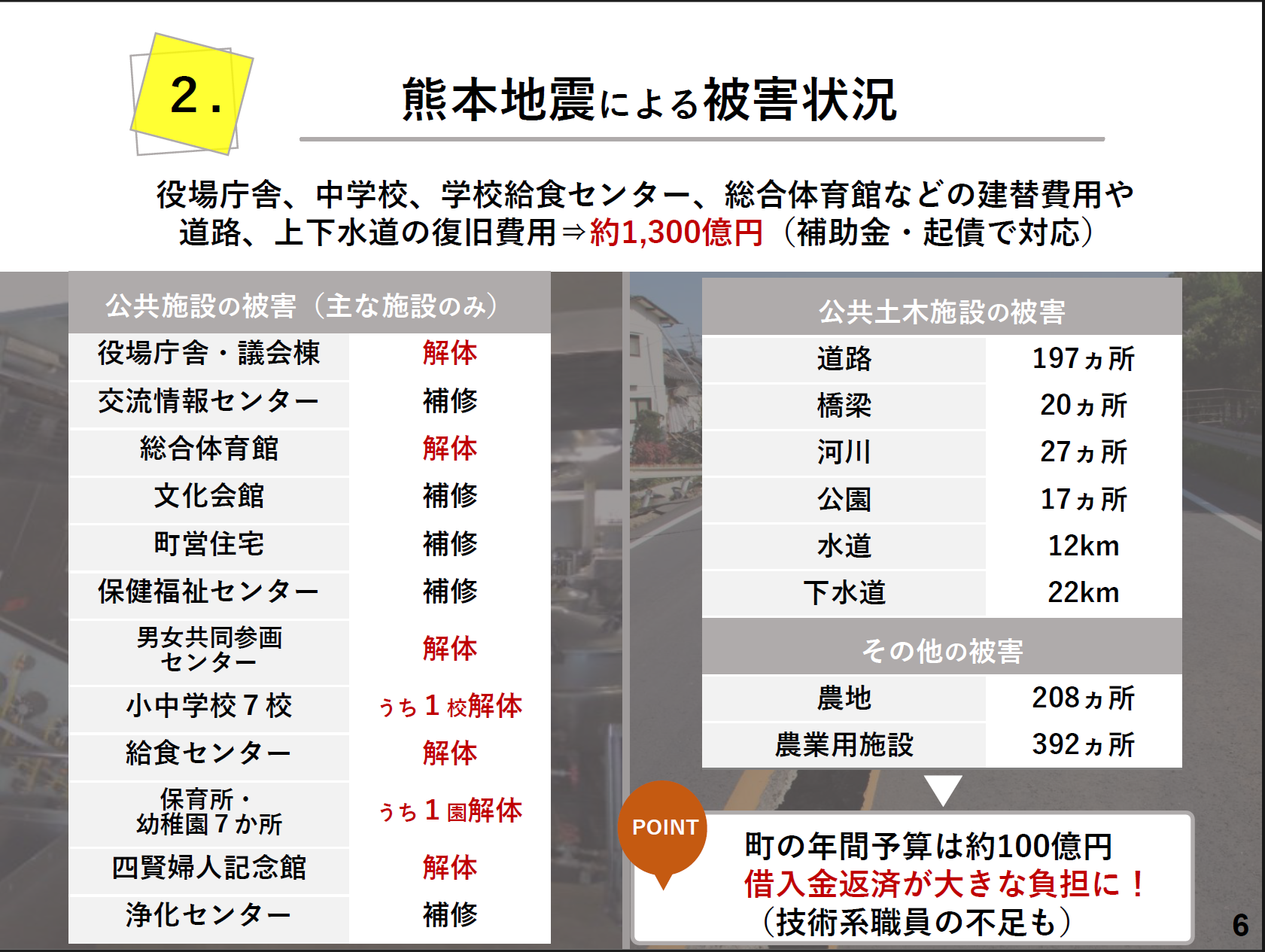

また、役場や道路をはじめとする多くの公共施設が被害を受けたため、建て替えや復旧が必要となっています。この復旧費用によって借入金が増加し、その返済が町の財政にとって大きな課題です。加えて、深刻な職員不足を補うため、全国の自治体から応援職員の派遣を受け入れるとともに、任期付き職員を採用している状態です。

強い揺れが続き町民の多くが避難したため、避難所は混乱状態。車中泊をする方もたくさんいました。

地震直後、災害対策本部の課題

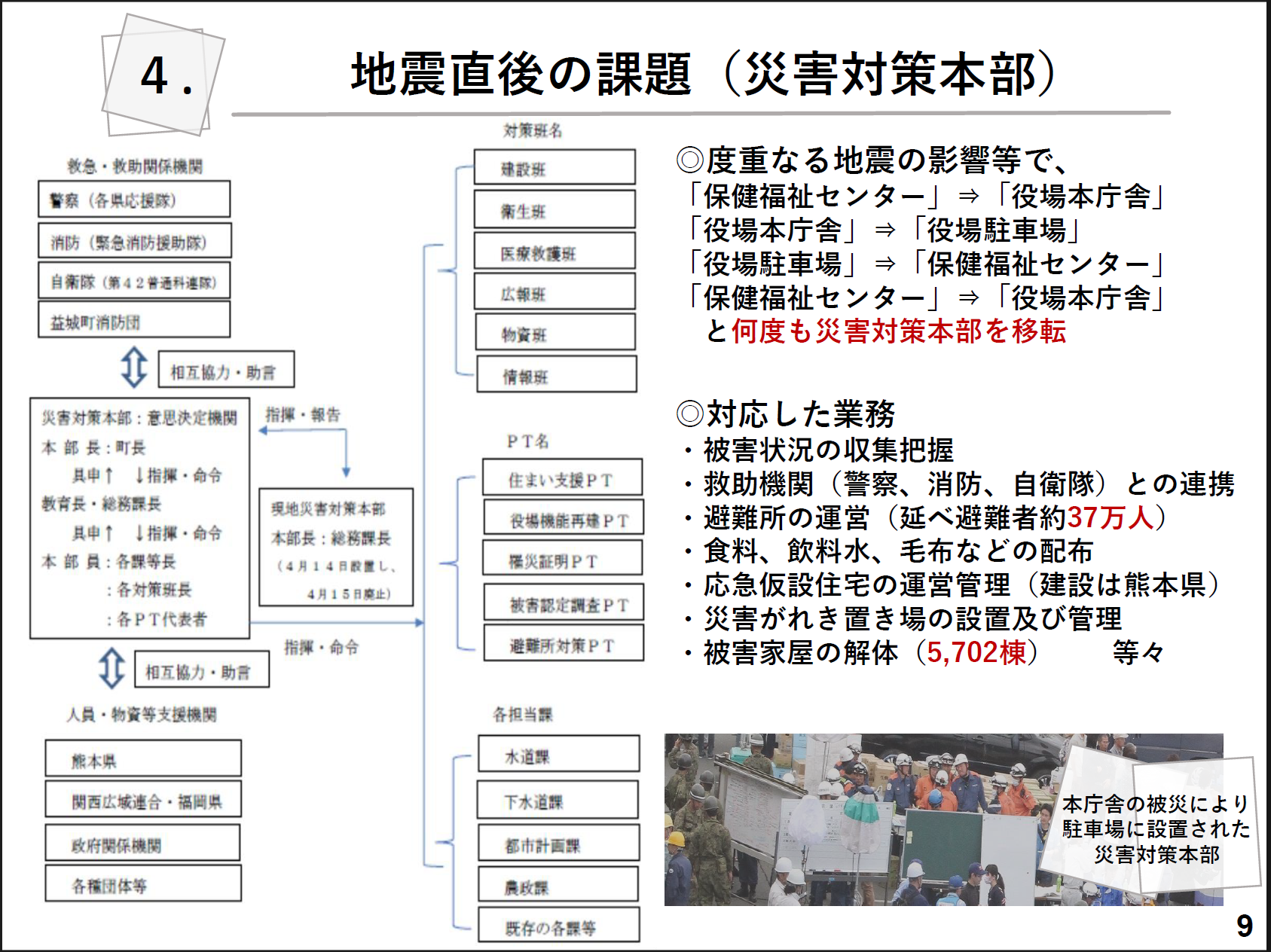

地震直後は役場が使えなくなったのが最大の課題でした。また、度重なる地震の影響により、保健福祉センター、役場本庁舎、役場駐車場……と、何度も災害対策本部を移転しなければいけないことも大変でした。

災害対応業務における課題

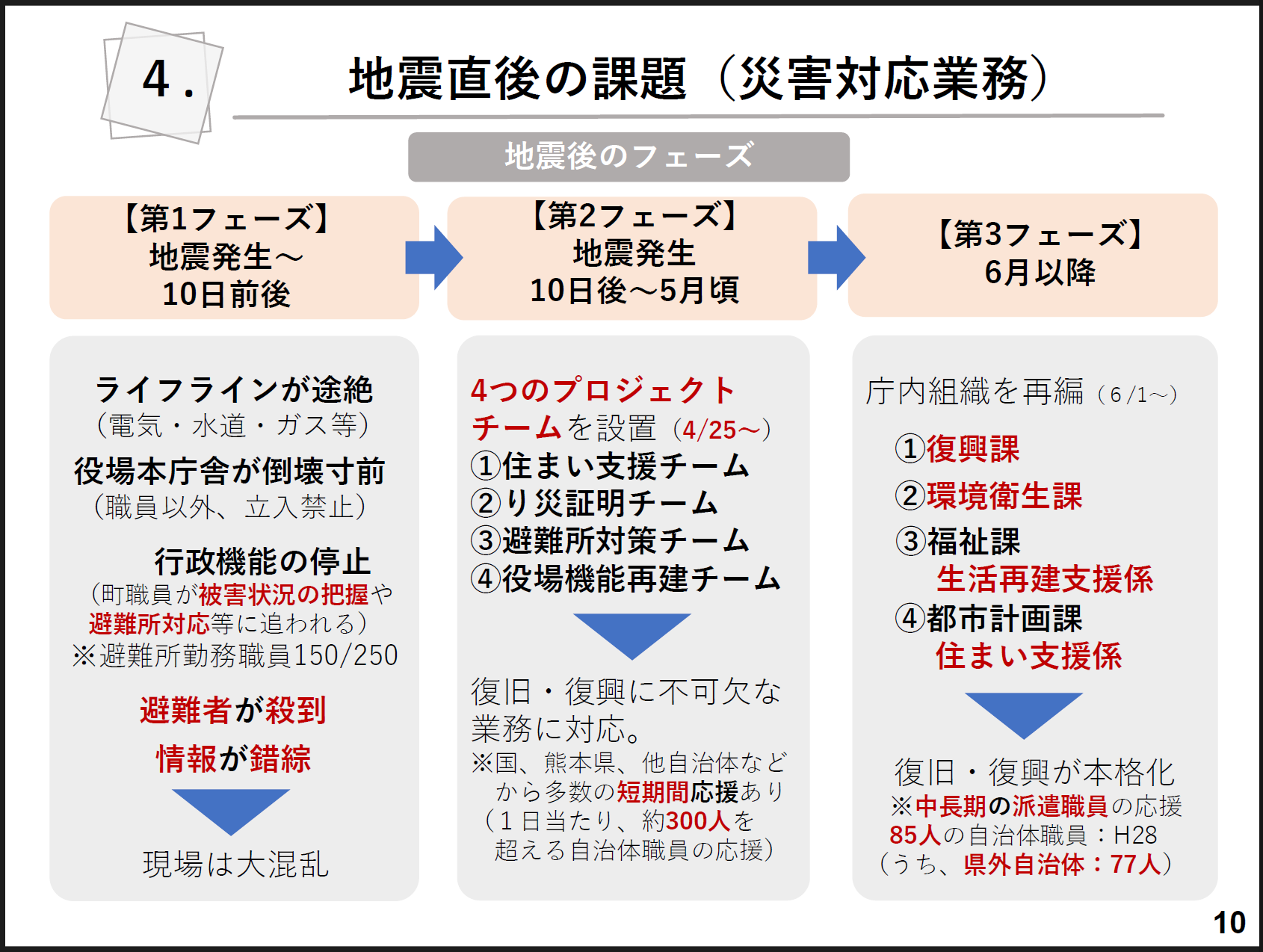

地震後の業務フェーズは大きく3つに分けられます。地震発生直後は場当たり的にしか対応ができていなかったのですが、4月25日以降は「住まい支援チーム」「罹災証明チーム」「避難所対策チーム」「役場機能再建チーム」の4つのプロジェクトチームを立ち上げ、復旧・復興に不可欠な業務に対応しました。また、6月以降は庁内組織を再編し、さらに復旧・復興が本格化していきました。

被災者支援においても多くの課題が浮き彫りになり、防災力強化が急務だと実感しました。

広安小学校避難所の状況

ここからは、私自身が対応にあたった広安小学校避難所の状況を話していきます。想定では体育館を避難所として活用する予定でしたが、床や天井に一部破損が見られたため、体育館は物資倉庫として活用することに。避難者は教室に避難したのですが、場当たり的な対応しかできなかったため、個人スペースはそれぞれが自由に確保するような状況でした。

絶望的だったのは、本震が起きた16日です。校庭に多数の車中泊避難者が増え、食事の配布にも長蛇の列。当時は避難所運営マニュアル等がなく、ここでも場当たり的な対応となってしまいました。しかし、避難所にいた学生ボランティアや避難者の方々が協力してくださり、非常に助けられました。印象的だったのは、子どもが動いているのを見た大人が「自分たちも何かやらなければ」と行動に移している姿でした。

また、偶然ではあるのですが、国際医療ボランティア組織・AMDAのメンバーに広安小学校の卒業生がいたため、保健室を医務室として活用し、様々な医療活動をしていただけたことは幸運でした。

そうしているうちに、5月には学校が再開するということで、体育館を片付け、学生ボランティアの協力も受けながらパーテーションとダンボールベッドを設置。教室に避難していた住民の方々に、体育館に移動していただく手はずを整えました。

避難所の生活環境改善

避難所生活が長期化していたので、この頃には洗濯機や乾燥機なども用意しました。また、乾燥機の使用時間や消灯時間をどうするかといったルールは、避難所の方々と細かくコミュニケーションをとって設定していきました。

避難所生活で印象的だったのは、学生ボランティアが活躍してくれたことです。当時、まちの祭りができるような状況ではなかったのですが「なんとか七夕祭りをしたい」と提案をしてくれて、避難所の中で開催したことがありました。当日はすごくにぎわい、やはり皆さん楽しいことを求めていたのだなと思ったものです。

この時に提案してくれた高校3年生の男子生徒は、現在は自主防災組織のメンバーに入ってくれています。

避難所の閉鎖

2学期の再開に伴い、広安小学校の避難所は閉鎖することに。仮設住宅が決まった方は移ったり、入れなかった方は総合体育館に移動したりと、全ての方が避難所を退所した後に手紙などで声かけをし、「感謝の集い」も開催しました。これからも頑張ろうという場になったと思います。

このようなことができたのも、ピースボート災害ボランティアセンターの方々がいたからです。私たち自治体職員はもともとの業務もあり、応援に来ている方も1週間のローテーションで帰らなければならなかったりと、ずっと同じ避難所にいることがなかなか難しかった。でも、ピースボートの方々は同じ方が長期的に関わってくださったので、避難者との信頼関係が構築できたのだと思っています。

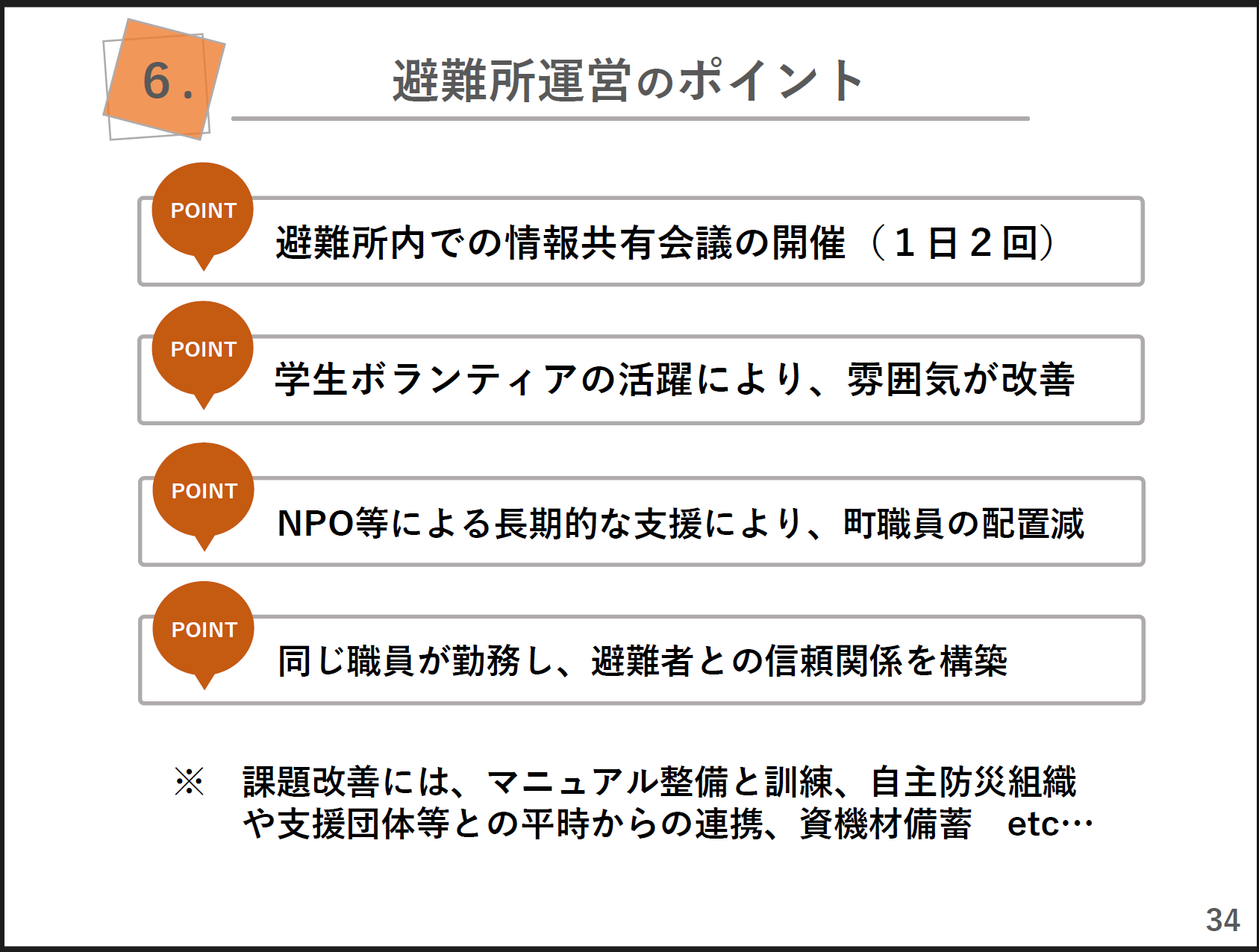

避難所運営のポイント

これまでを振り返り、避難所を運営する上で大切なことをまとめてみました。個人的に良かったと思うのは、情報共有会議を1日2回開いたことです。しかし、いずれにしてもマニュアル整備と訓練が急務だと思われます。

避難所運用時の職員間コミュニケーションと防災通信システム

第2部に登壇したのは、無線通信機器のグローバル企業・アイコム株式会社の大澗隆浩さん。複数の避難所を職員が分担して運営する中で、迅速で確実な情報共有は欠かせない。そこで、簡単に使える音声通信システムを活用した、職員間コミュニケーションの工夫について解説してもらった。

【講師】 大澗 隆浩 氏

大澗 隆浩 氏

アイコム株式会社

国内営業部 アライアンス営業1課 係長

無線機は人と人をつなぐコミュニケーションツール

アイコム株式会社は、無線通信機器やネットワーク機器の製造・販売を行う企業です。そこで、まずは無線機について説明します。携帯電話やスマートフォンが普及した現代も、無線機を使う人は減るどころか増加傾向にあります。例えばレストランや空港、イベント会場など、様々な場所で活用されており、まさに無線機は「人と人をつなぐコミュニケーションツール」です。

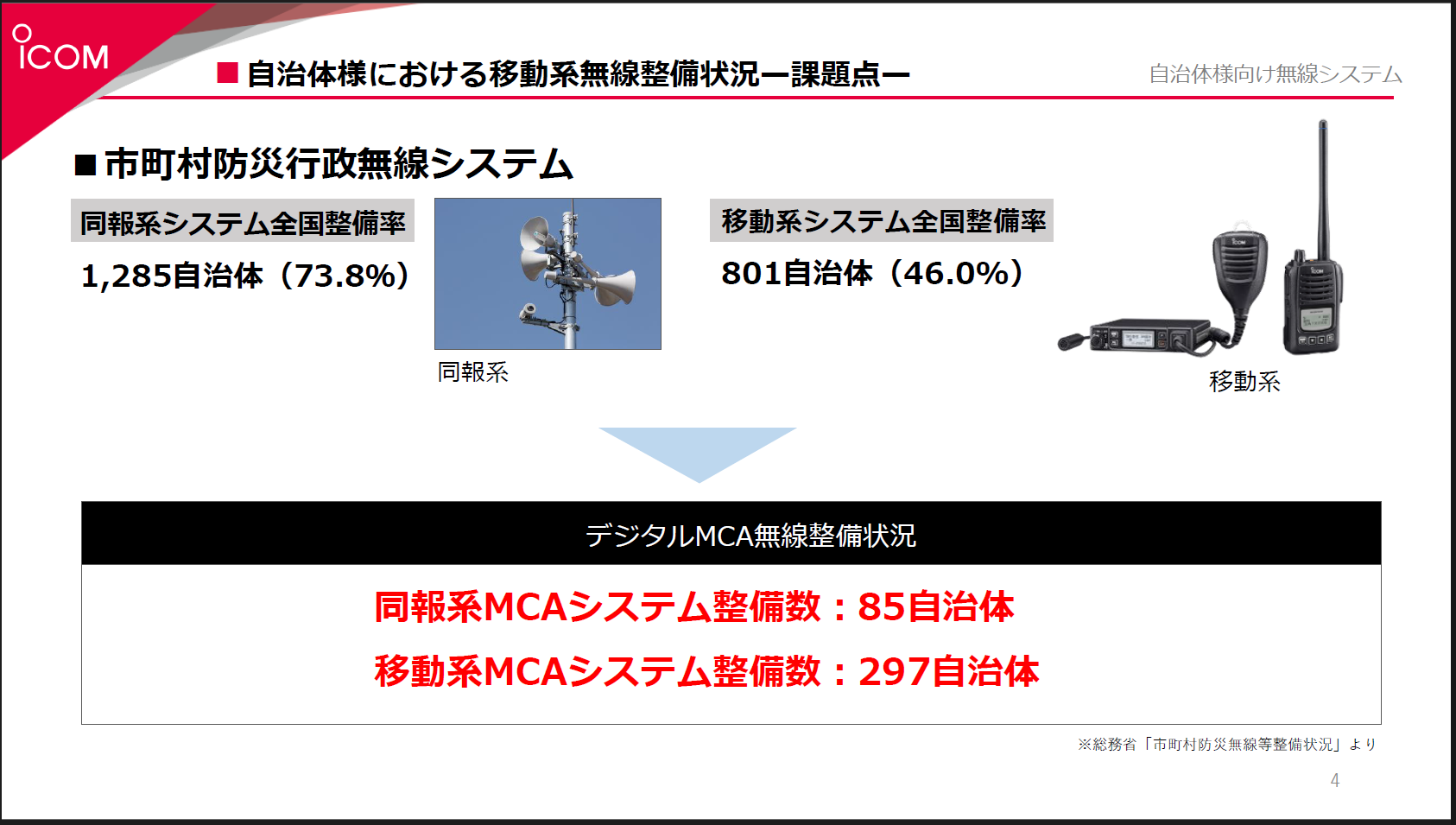

そんな無線機は、自治体でどのように使われているのでしょうか。まず、代表的なものは「市町村防災行政無線システム」です。

2025年度時点で、住民向けに一斉放送する「同報系」の整備率は73.8%、職員間の連絡を目的とした「移動系」は46%となっています。これらと並んで長年自治体にとって重要な通信手段となっていたのが、1982年から提供されてきた業務用無線「デジタルMCAシステム」です。特に災害時には被災地の状況や避難所との連絡に広く活用され、自治体の災害対策を支えてきました。

しかしながら、このMCAシステムには大きな転機が訪れています。一般財団法人移動無線センターが提供する「MCAアドバンス無線サービス」は令和9年3月末まで、「800MHz帯デジタルMCAサービス」についても令和11年5月31日までで終了することが発表されています。

アイコム株式会社の自治体向け無線システム

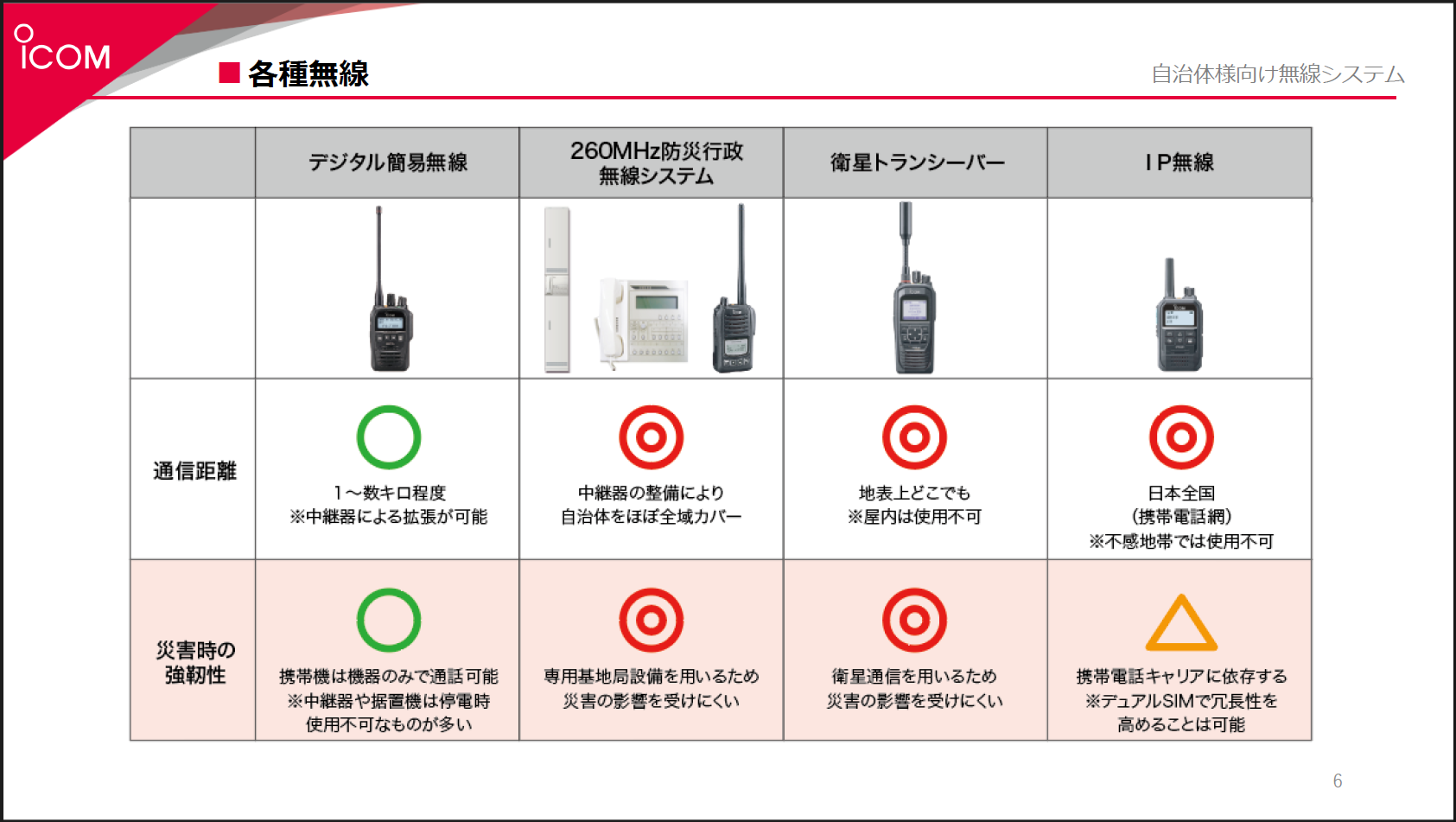

そこで、私たちが自治体にオススメしたいのが各種無線機です。

1:デジタル簡易無線

インフラに依存せず無線機単体で通信ができるため、通信距離は数キロとなるものの、災害時においてもある程度の強靭性が担保されます。

2:260MHz防災行政無線システム

移動系のみではなく、同報系利用としても導入できます。また、中継器を介することで広域の無線通信システムの構築が可能です。

3:衛星トランシーバー

イリジウム衛星を使ったもので、地上の通信インフラを使用せず、衛星が見える状況であれば地表上でどこでも通信が可能です。

4:IP無線

普段利用するスマートフォンと同じ通信エリアを確保することができます。デュアルSIMにも対応のLTE網やWi-Fi網を使用することで回線の冗長化を図ることが可能なタイプも発売されています。

その中でも特に紹介したいのが「IP無線(IPトランシーバー)」です。

IP無線は携帯電話事業者のLTE回線を利用して通信を行うため、携帯電話の電波が届く範囲であれば日本全国どこからでも通話が可能です。また、免許や届け出が不要で、手続きも非常に簡単。主装置はクラウド上に構築されているため、導入のハードルも低いと言えます。

LTE回線に加えてWi-Fi環境下でも利用できるため、場所を問わず安定した通信が実現できるのもポイントです。端末はLTEとWi-Fiを自動で切り替える仕組みを備えており、屋外から屋内へ移動する際や、地下・トンネルといったLTE回線が弱まりやすい場所でも、Wi-Fiさえあれば安定して使用することが可能です。

従来の多くのトランシーバーは、相手の発言が終わるのを待ってから交互に話す必要があり、そのため通話にどうしてもタイムラグが発生していました。しかし、IPトランシーバー「IP510H」は携帯電話と同じように同時通話が可能です。互いに自然な会話を交わすことができ、しかも複数人での同時通話にも対応しているため、災害時など職員同士の重要な連絡を、状況に応じて割り込んで伝えることもできます。こうした機能は、緊急時のタイムリーな情報伝達に大きな力を発揮します。

こうした利便性の良さと信頼性の高さから、昨年度末までで172団体で運用していただいています。

導入自治体では、広域に点在する避難所との通信手段としてIPトランシーバーが活用されています。災害対策本部から各避難所への一斉連絡や避難所間の情報共有も可能で、同報される音声を聞くだけで状況を把握できる点が大きな利点です。

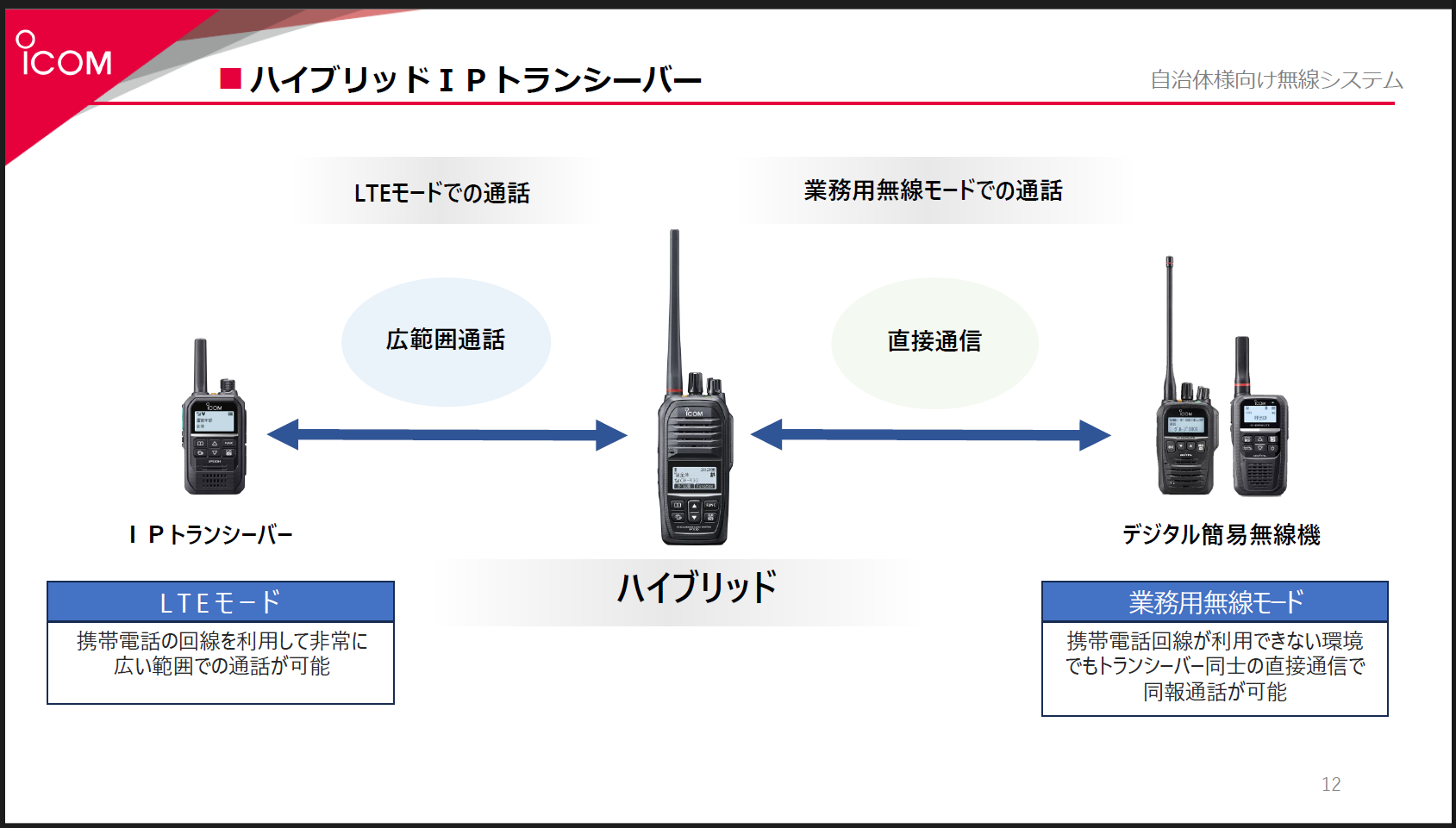

ただし、IPトランシーバーは携帯電話網に依存するため、回線が停止すると利用できなくなります。そのため、平時の利便性と災害時の確実な通信を両立させる手段として、デジタル簡易無線とIP無線を組み合わせた「ハイブリッドトランシーバー」を導入する方法もあります。通常時はIP無線を利用し、携帯電話網が使えない状況ではデジタル簡易無線で直接通信を行うことで、常に安定した連絡手段を確保できるのが強みです。

ハイブリッド無線のほか、LTEを実装したインターホンユニットも活用が進んでいます。避難所に設置することで、職員から住民への一斉連絡や、住民から職員への呼び出し手段として利用でき、避難所内の情報共有をより密にし、安心できる環境づくりに役立ちます。

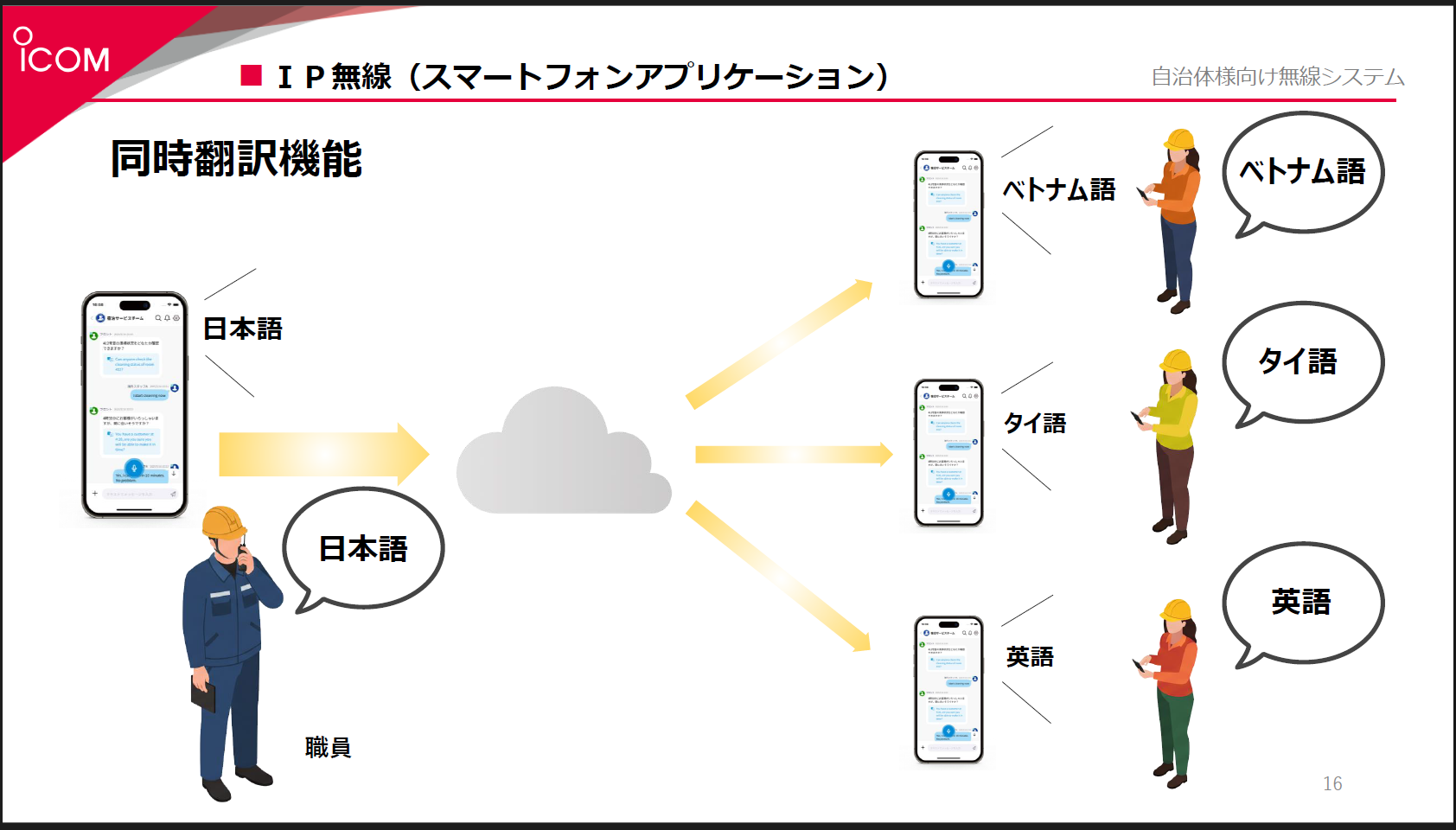

さらに近年は、スマートフォンアプリの活用も注目されています。アイコムが今年7月にリリースした「ICOM CONNECT」は、AI機能を搭載したインカムアプリです。チャット形式での画像送信や音声の文字化、同時翻訳、通話記録などを備えており、災害時の状況把握や外国人対応に大きな力を発揮します。従来のIP無線端末との相互通信も可能で、利用者や運用形態に応じた柔軟な配備ができます。

実際の運用例として、同時翻訳機能を使えば、職員は日本語で発信し、外国人住民は自国語で受信することが可能です。逆に住民が母国語で返答すれば、日本語に変換されて職員に届くため、避難所における円滑な情報伝達に役立ちます。

令和6年度の人口動態データでは全国市町村の外国人居住率が年々増加傾向にあり、当然ながら避難所における外国人居住者への対応も考慮していかなければなりません。「ICOM CONNECT」は、そんな外国人への支援や情報発信をサポートします。

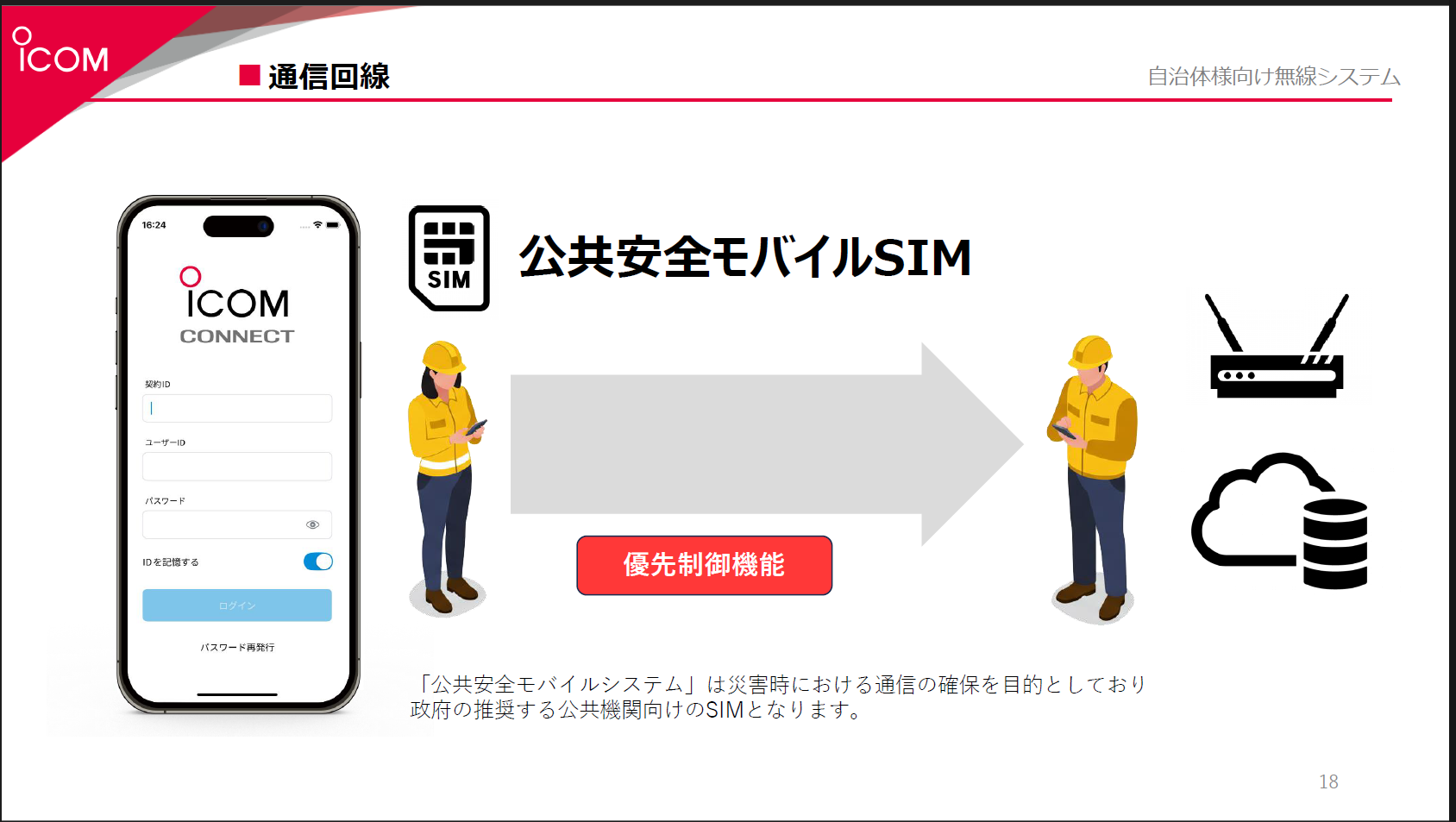

次に、スマートフォンの通信回線について紹介します。公共安全モバイルSIMは、災害時の通信確保を目的として政府が推奨する仕組みで、専用のSIMカードを利用することで基地局側の優先制御を受けられる点が特徴です。これにより、災害時でも安定した通信を確保できる体制を整えることが可能になります。

また、近年普及が進む5G回線についても触れておきます。5Gは高速で安定した通信が最大のメリットであり、都市部を中心に基地局整備が進んでいます。各通信キャリアは、5G対応SIMを用いることで全国の5Gおよび4G LTEエリアにおいて優先制御機能を利用できる新たなサービスを展開しており、災害時の通信途絶リスクに備える有効な選択肢となりつつあります。

このように無線機には、出力や利用システム、用途に応じて多様な種類が存在します。災害時の職員間連絡や住民への情報伝達においては、利用環境に応じて適切な無線機を選ぶことが重要です。さらに、平時用と緊急時用の無線機を複数組み合わせて備えておくことで、より確実な通信体制を築くことができます。導入の際には、防災計画とあわせて情報インフラの全体像を考えることが欠かせません。今回の内容が、有事における通信環境のあり方を検討する一助となり、日々奮闘される皆さまの活動に少しでも貢献できれば幸いです。

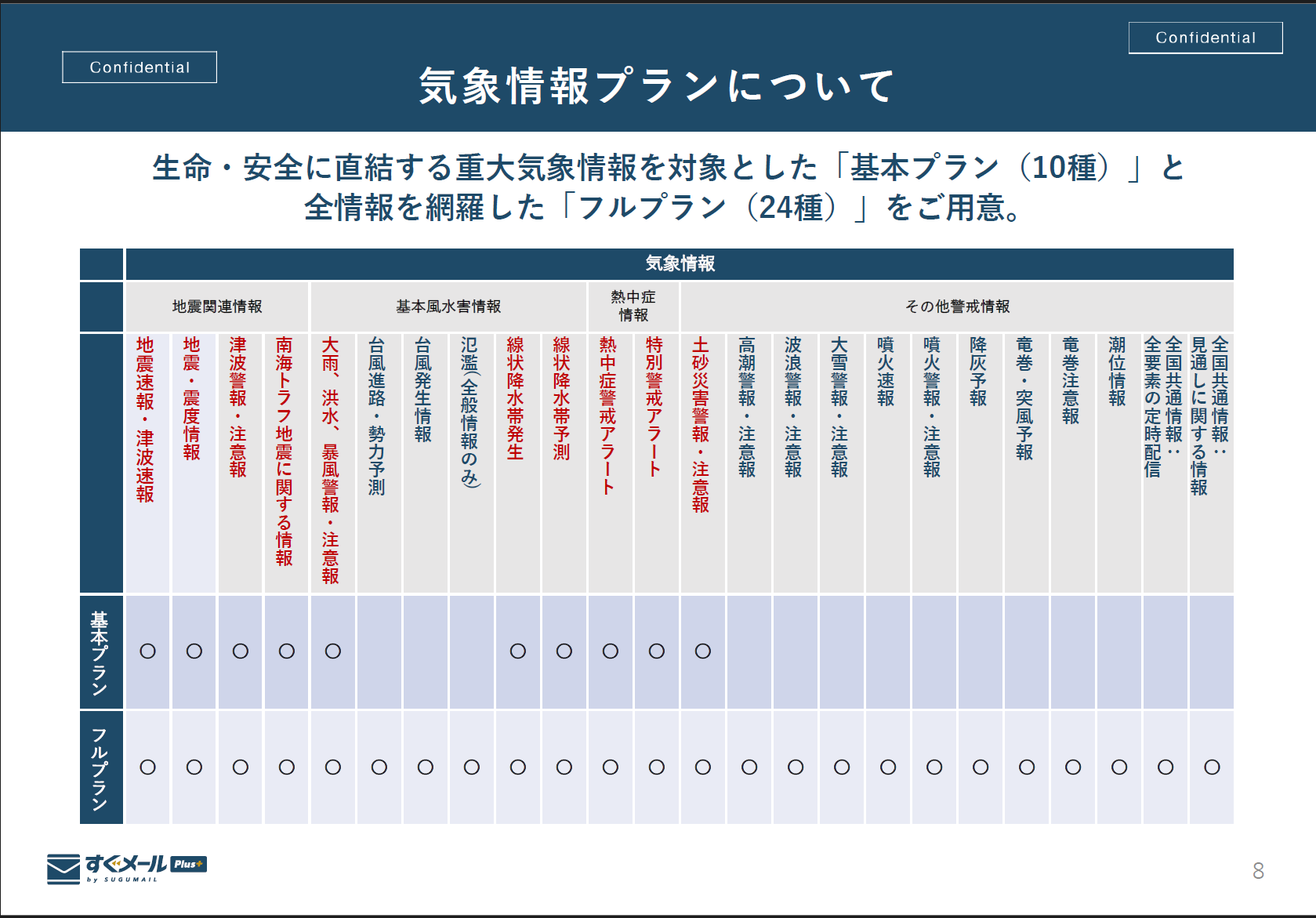

「避難所受付機能」を備えた一斉情報配信システムにより、有事の対応を円滑にする

第3部に登壇したのは、地域の情報発信ソリューションを提供するバイザー株式会社の藤田和利さん。災害時の情報伝達や避難所運営において、対応の迅速化と負担軽減につながる取り組みを紹介する。

【講師】 藤田 和利 氏

藤田 和利 氏

バイザー株式会社

営業本部 営業部 リーダー

豊富な導入実績

バイザー株式会社は「すぐメールPlus+」「すぐーる」「グッドシティ」「CHIKUWA!」の4つのサービスを中心に、自治体向けの情報発信ソリューションを提供しています。ありがたいことに、市区町村の導入件数は628件(全サービスの総計)となっています。

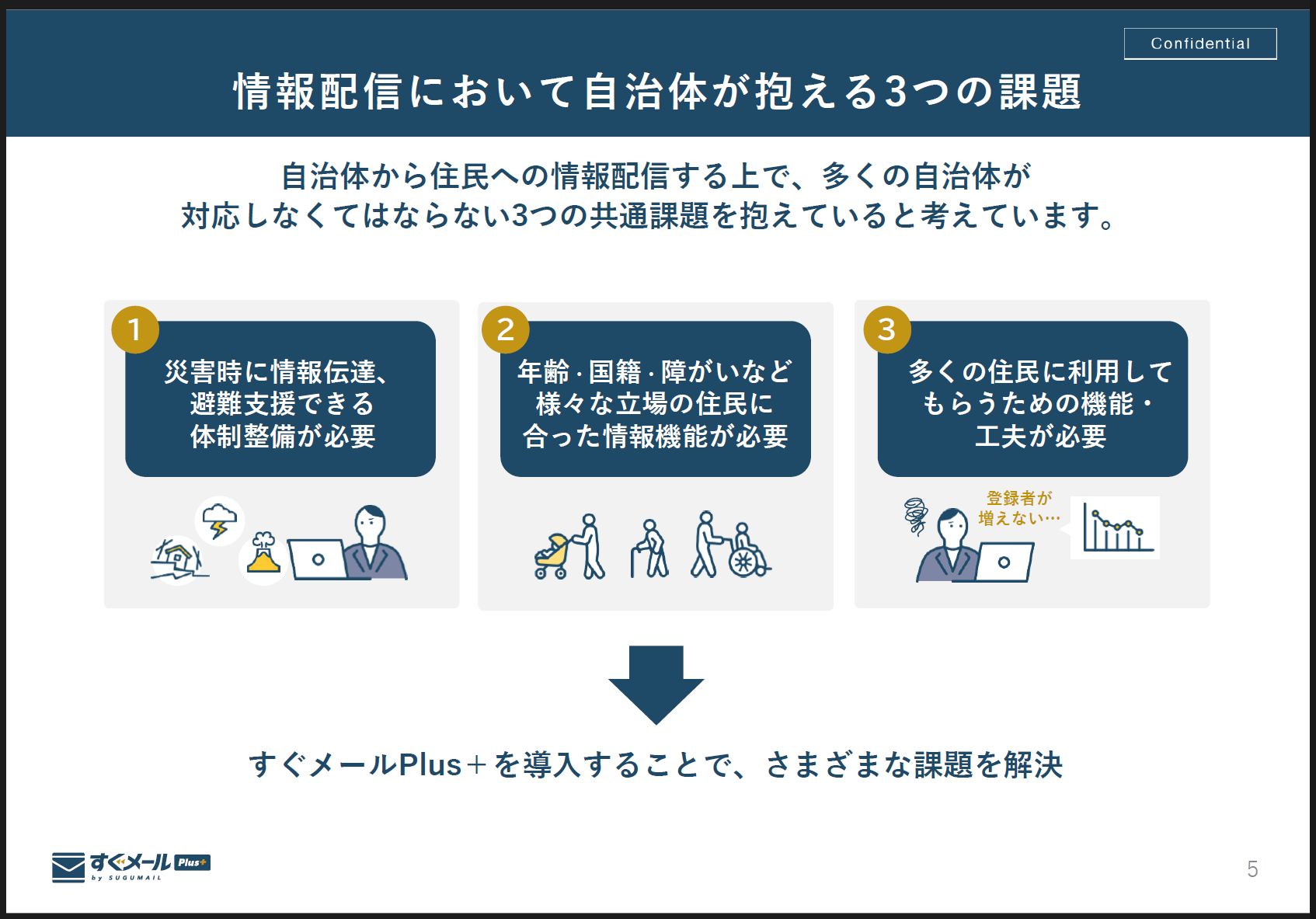

自治体が抱える課題を「すぐメールPlus+」で解決

では、情報発信において自治体が抱える課題はどんなものがあるのでしょうか。話を聞く中で見えてきたのは、大きく3つです。

これらの課題を解決するのが、「すぐメールPlus+」です。

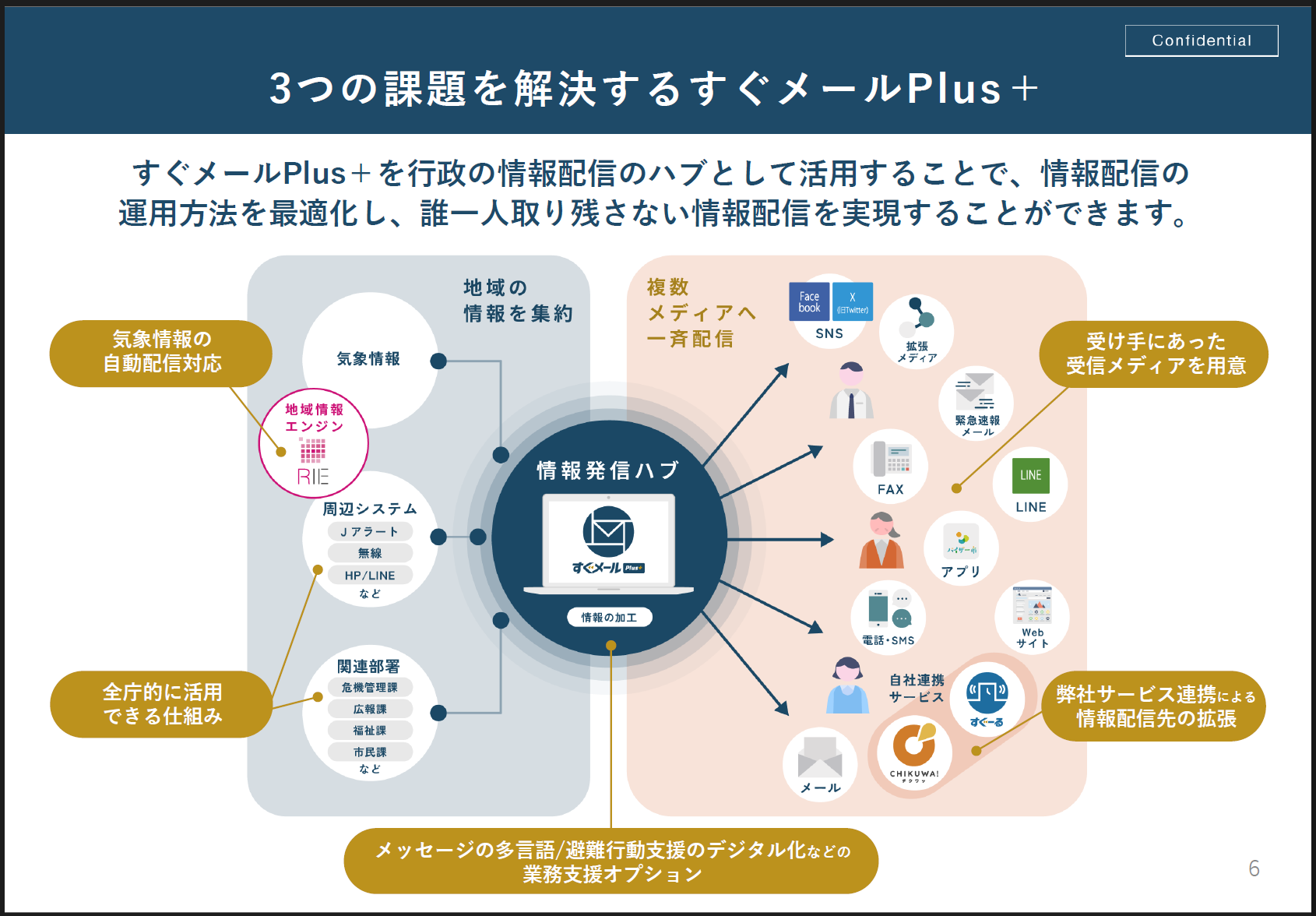

「すぐメールPlus+」は、災害対応における課題を解決するための「情報通信ハブ」として設計されています。大きな特徴は、多様なメディアに対して任意の組み合わせで一斉配信が可能な点です。情報の入力は手動でも行えますが、防災行政無線やJアラート、気象庁からの情報といった外部データと自動連携することもできます。これにより、災害発生時の初動対応をシステム内でスムーズに行うことができ、迅速な情報伝達を実現します。

また、全庁的に活用できるよう、配信アカウントに制限を設けず、全ての課から情報発信を行える設計となっています。そのため、災害時には全庁一体で住民への情報提供を行え、平常時にも幅広い情報発信に活用可能です。結果として、住民が日常的に利用し、いざというときに頼れる情報基盤となることを目指しています。

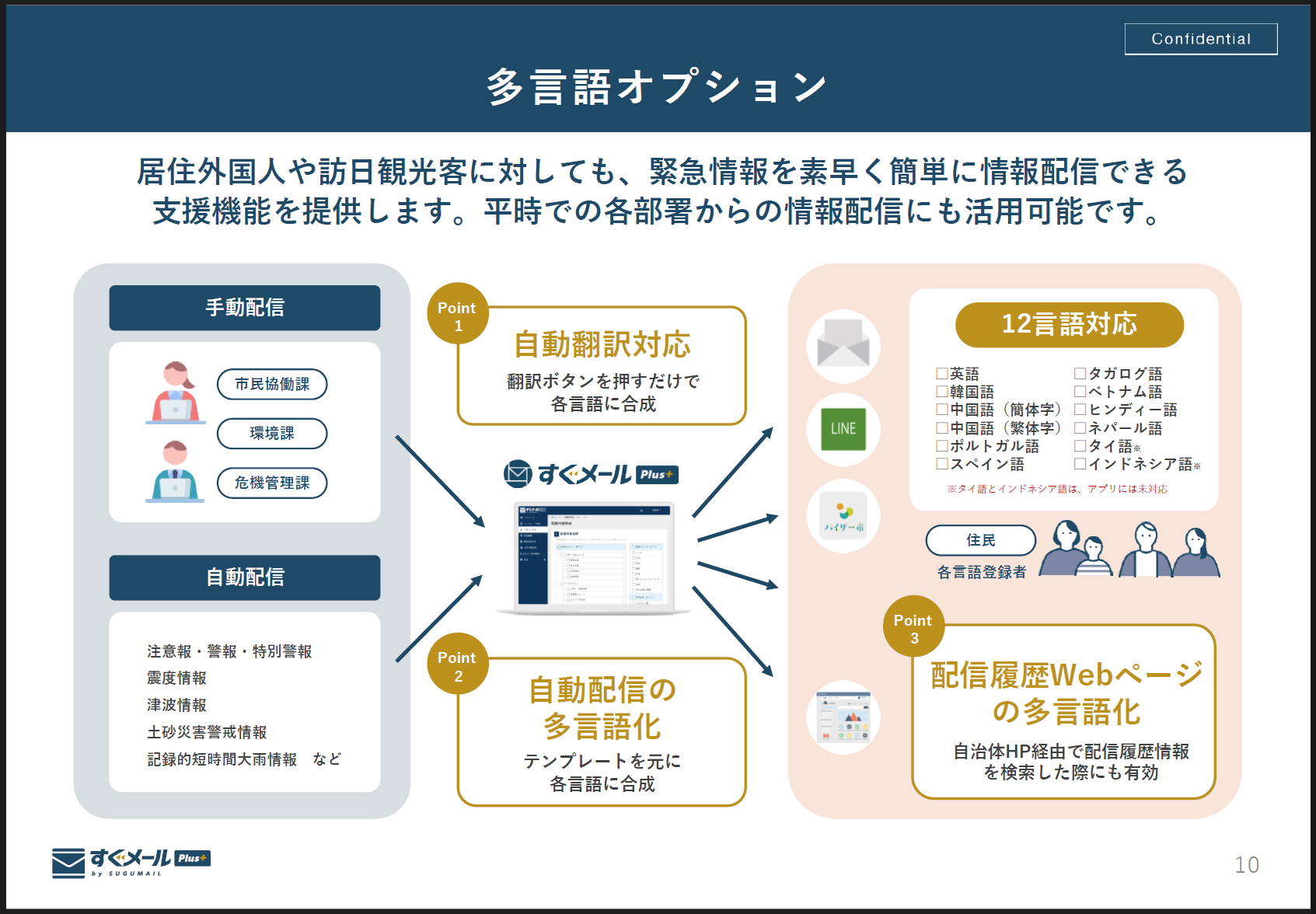

もちろん、配信時には自動翻訳をかけることで、外国人住民にも必要な情報を迅速に届けることが可能です。現在は12言語に対応しています。

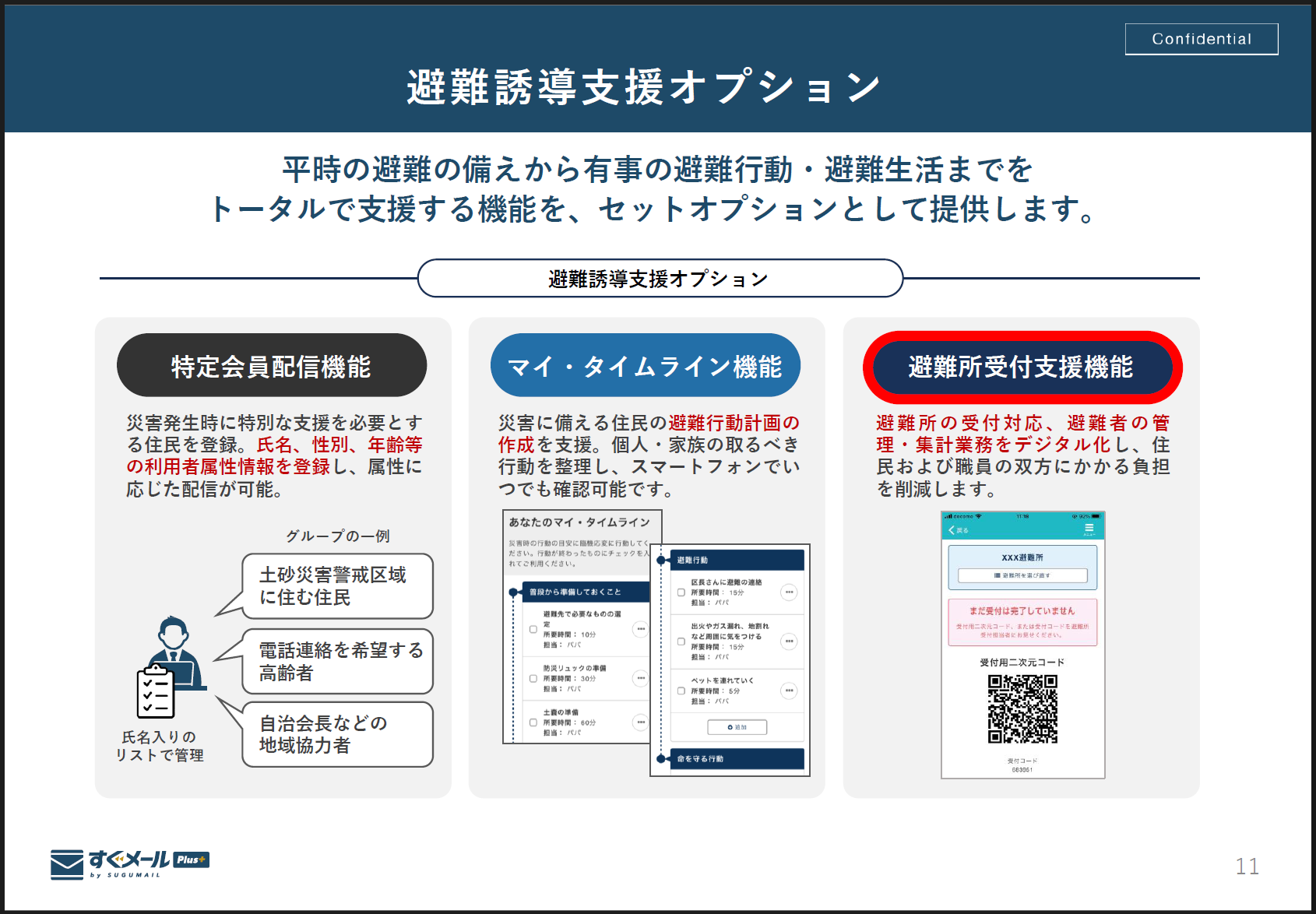

さらに、避難誘導支援オプションも用意しています。

特定の対象者に向けた情報配信機能を備えているのはもちろんのこと、事前に避難行動計画を作成できる「マイ・タイムライン」機能にも対応しています。近年注目されるこの仕組みを取り入れることで、住民一人ひとりが平時から自分の避難行動を整理し、有事の際にスムーズな行動につなげることが可能になります。

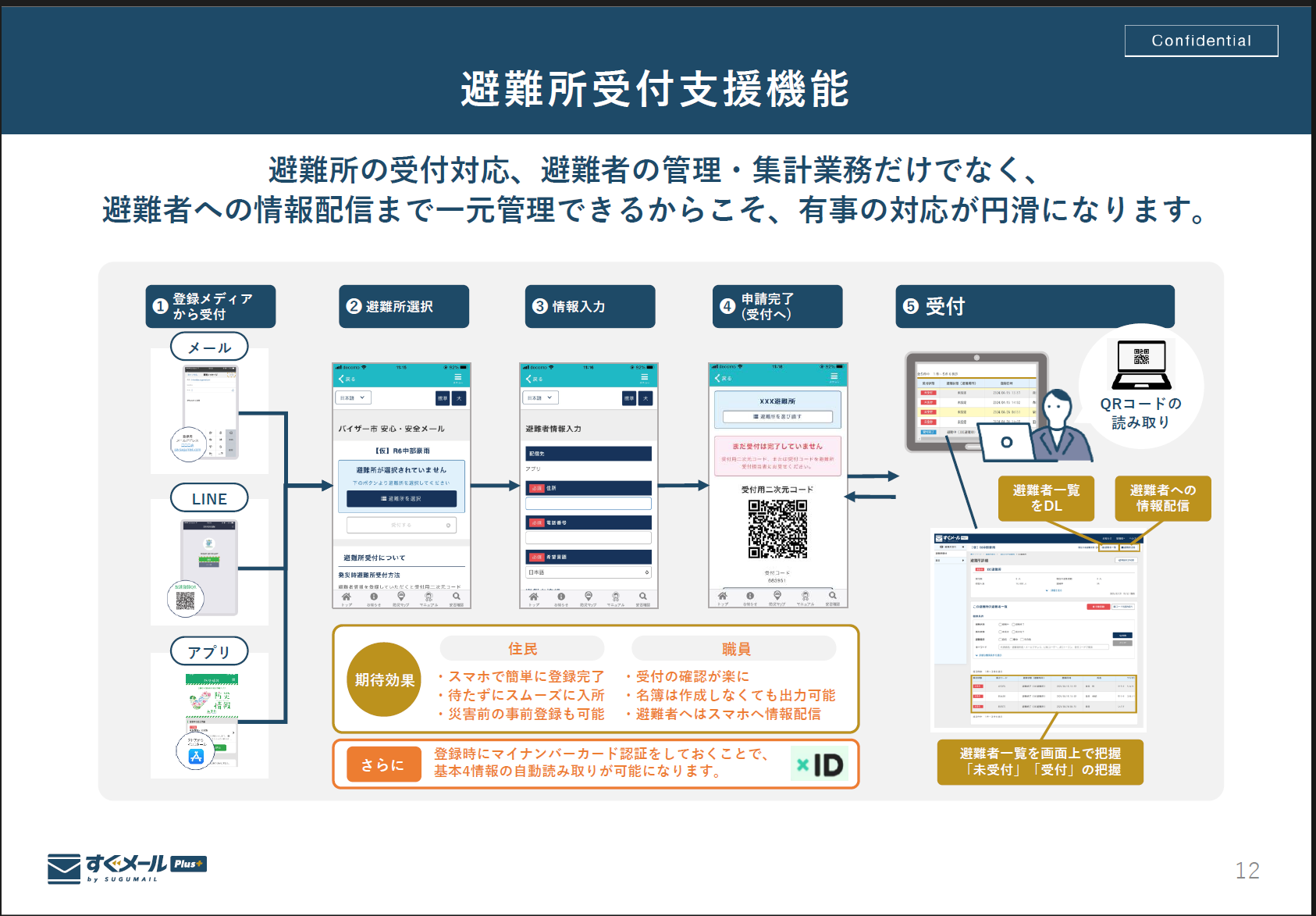

さらに、弊社システムならではの特徴として、平常時から利用している情報受信媒体と受付支援機能を連携させられる点が挙げられます。住民が事前に必要な情報を登録しておくことで、災害時には避難所で二次元コードをかざすだけで受付が完了し、手続きの負担を大きく軽減できます。こうした仕組みが、避難誘導の円滑化と住民の安心感につながっていきます。

実際にこのシステムを導入した自治体の事例として、石川県内のある自治体をご紹介します。そこには約1,000人を収容できる大規模な避難所がありましたが、従来は避難者の情報を全て紙に記帳し、その後Excelに入力し直すという大きな手間がかかっていました。これは多くの自治体で共通する課題ではないでしょうか。

そこで、こうした作業を効率化し、避難所運営をよりスムーズにするために、この受付支援機能が導入されました。避難者情報をデジタルで直接管理できるようになったことで、記録作業の負担が大幅に軽減され、災害対応のスピードアップにもつながっています。

登録者・利用者を増やすために

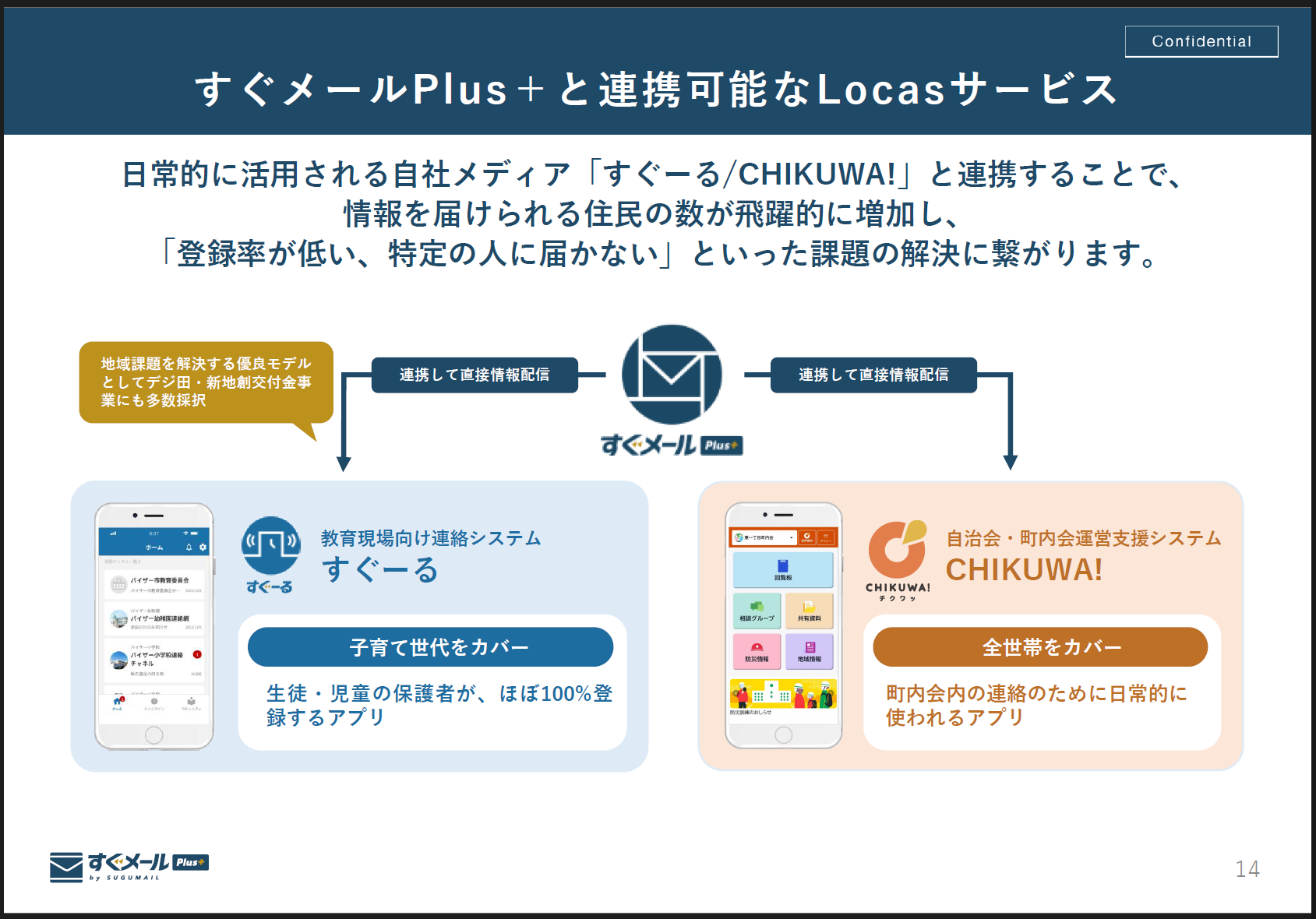

こうした避難所のシステムや配信システムの課題として、登録者の増加は欠かせません。そこで、日常的に活用される「すぐーる」(教育現場向け連絡システム)や「CHIKUWA!」(自治会・町内会運営支援システム)と連携することをオススメしています。

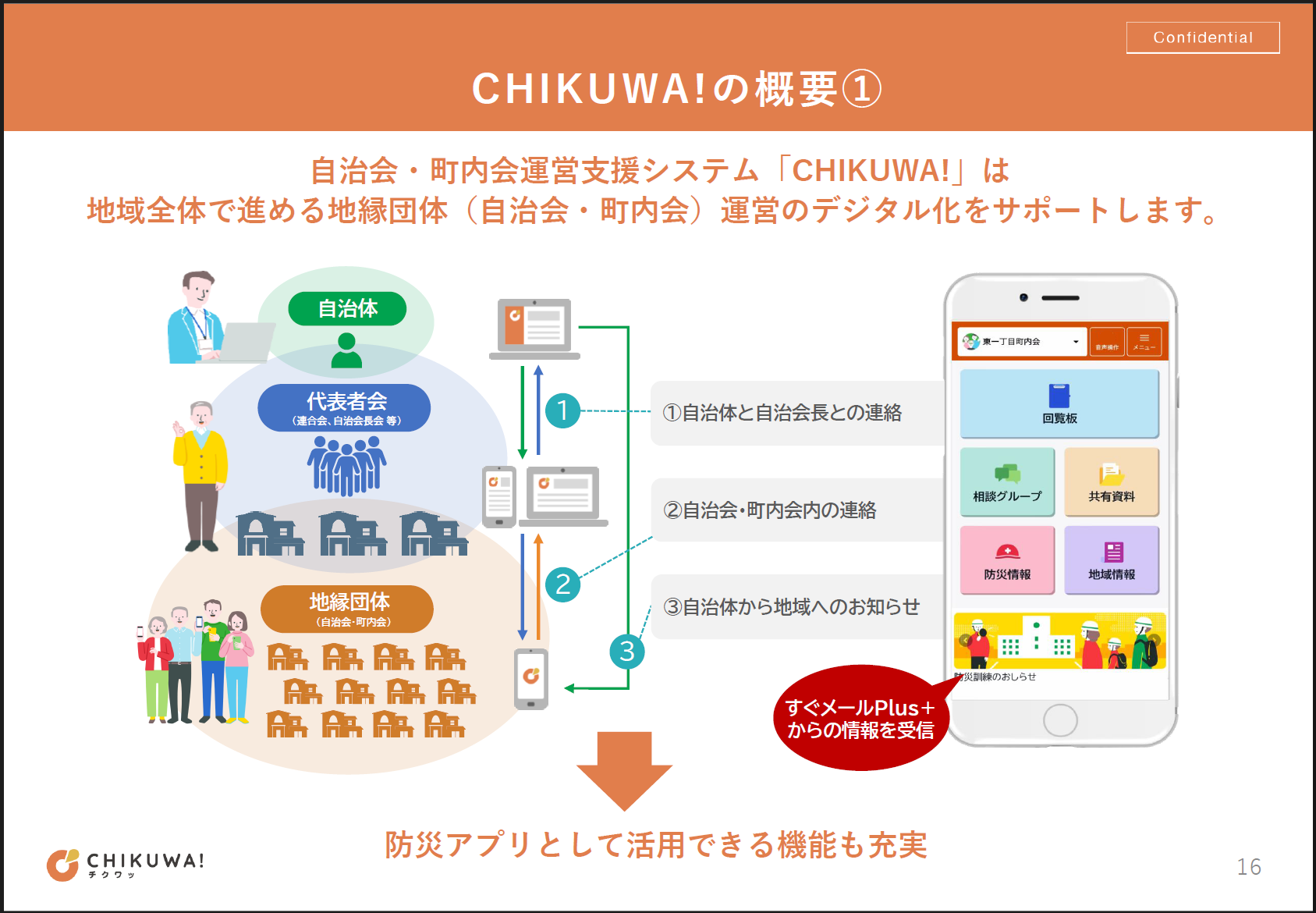

地区の輪を広げる「CHIKUWA!」

「CHIKUWA!」は自治体や町内会における連絡を地域全体でデジタル化する運営支援システムです。

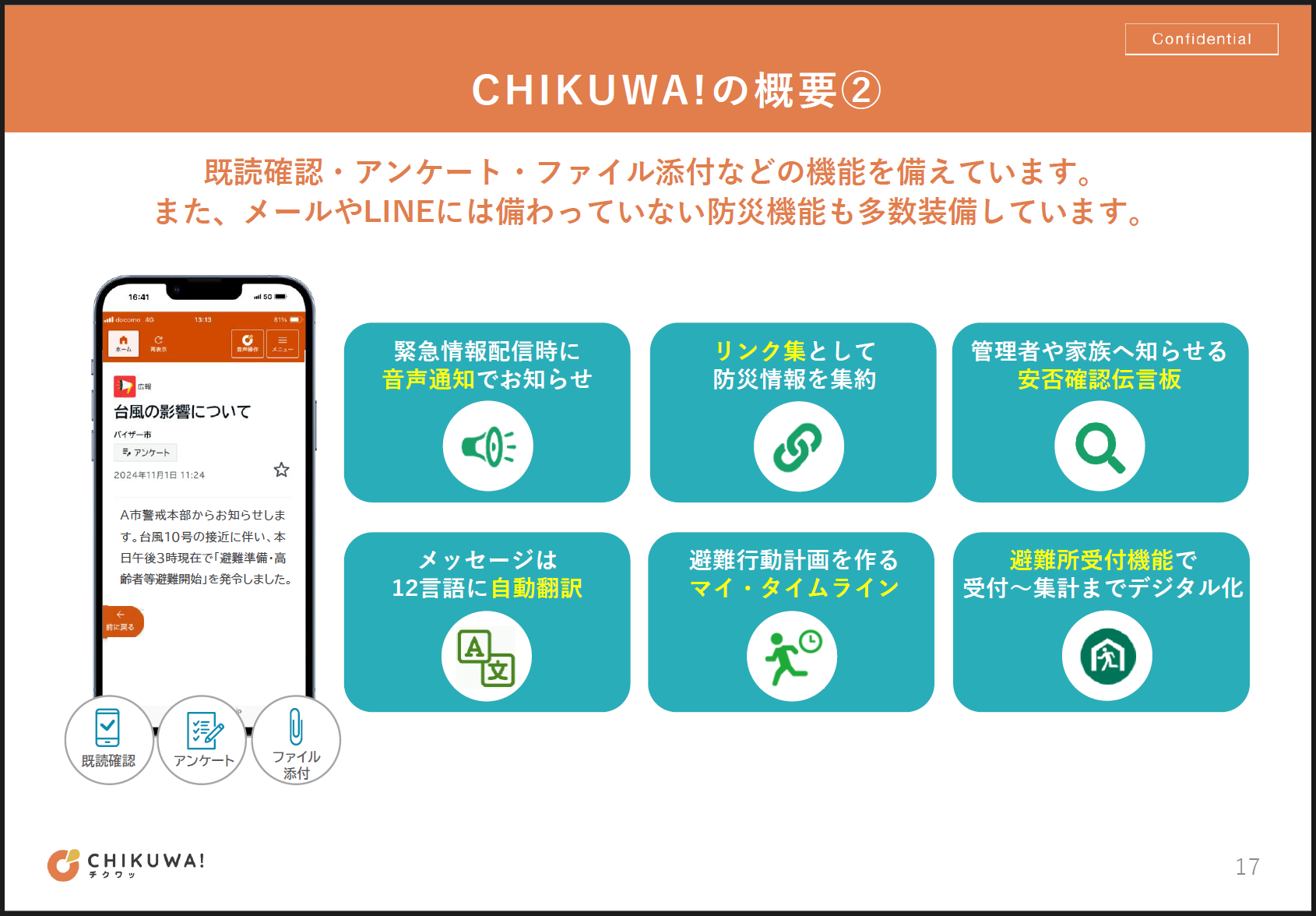

基本的な配信の機能は揃っていますが、中でも特徴的なのは音声通知です。安否確認伝言板があるので「今はどこにいるのか」を音声や文字を使ったメモを残すこともできます。もちろん、こちらもメッセージは12言語に自動翻訳が可能です。

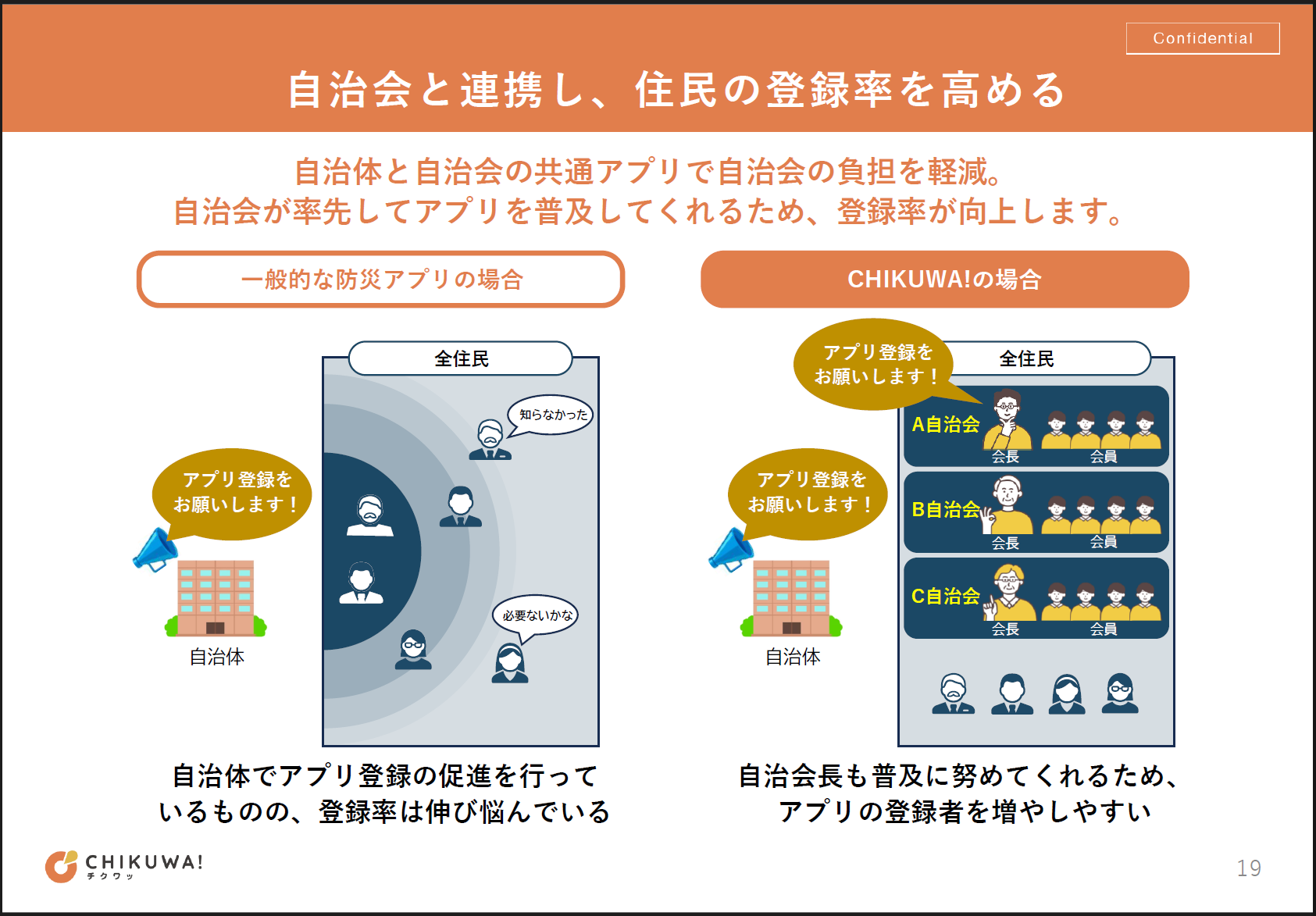

繰り返し強調しているように、防災システムを導入する上で多くの自治体で課題となるのが、住民の登録率がなかなか伸びないことです。そのため、平時から便利に使える機能を備えることで利用者を増やし、普段から情報を受け取る環境を整えておくことが欠かせません。加えて、従来のように一方通行で情報を発信するのではなく、双方向でのやりとりも重要です。こうした課題は「CHIKUWA!」など弊社のサービスを使うことで課題解決につながると考えています。

また、「CHIKUWA!」には独自の特長があります。自治体が自らアプリ登録を促すだけでなく、地域の会長や関係者を通じて住民に利用を広めてもらう体制を整えられるため、登録者を増やしやすいのです。

平時から全庁的にシステムを利用し、利用者を増やしておくことで、有事には避難所の受付や安否確認、連絡体制の構築をスムーズに行えるようになります。平常時の積み重ねが、災害時の確実な情報伝達と住民の安全確保につながるのです。

頻発・激甚化する水災害に発災前から備える

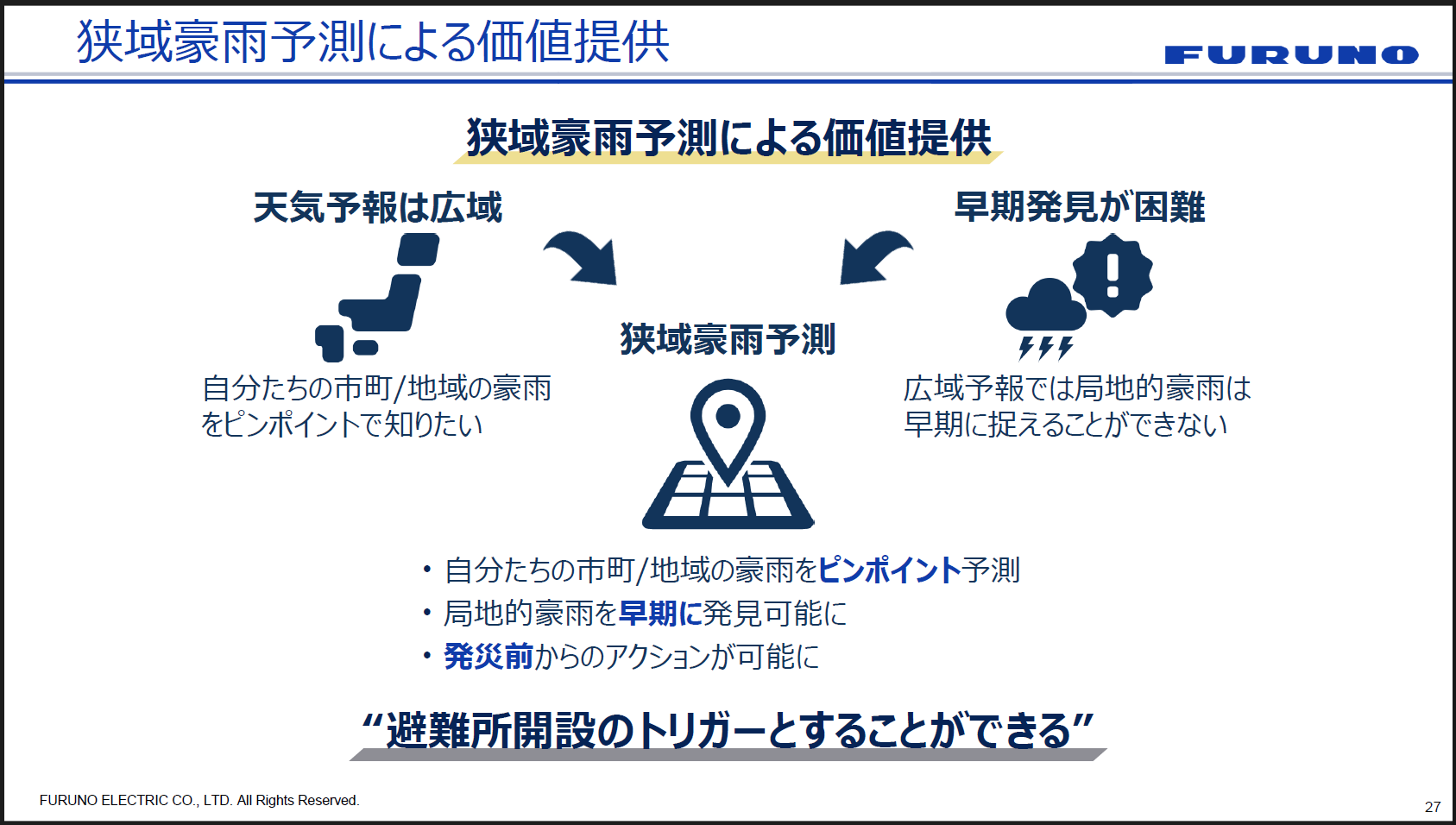

第4部に登壇したのは、古野電気株式会社の内形勇太朗さん。近年、豪雨災害の頻発・激甚化により、避難所開設の早期化・効率化が強く求められている。そこで、発災前からの備えに焦点を当て、避難判断や避難所運営の効率化について自社サービスの活用イメージを紹介してもらう。

【講師】 内形 勇太朗 氏

内形 勇太朗 氏

古野電気株式会社

システム機器事業部 事業企画部 事業企画課

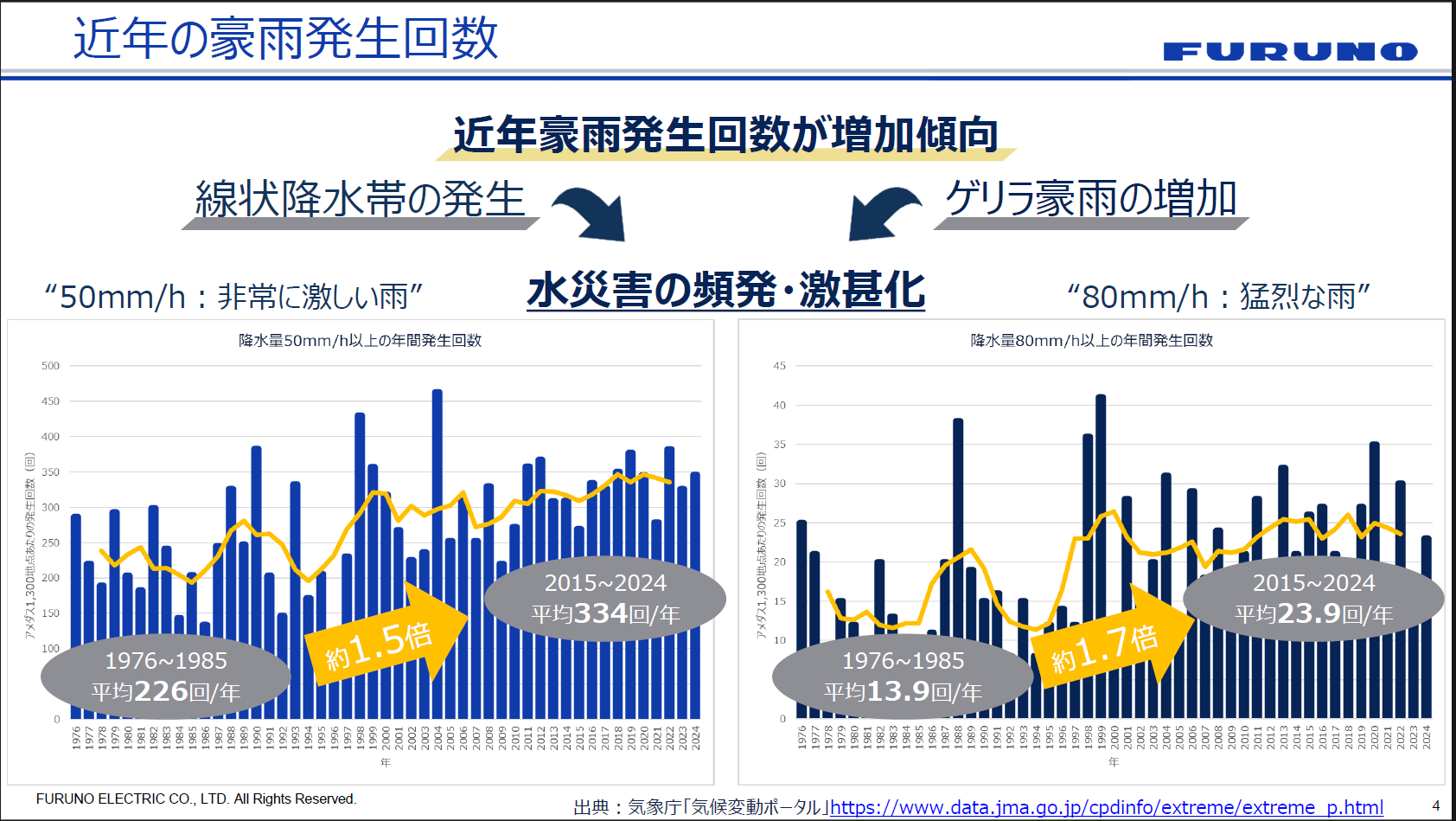

近年の豪雨発生回数

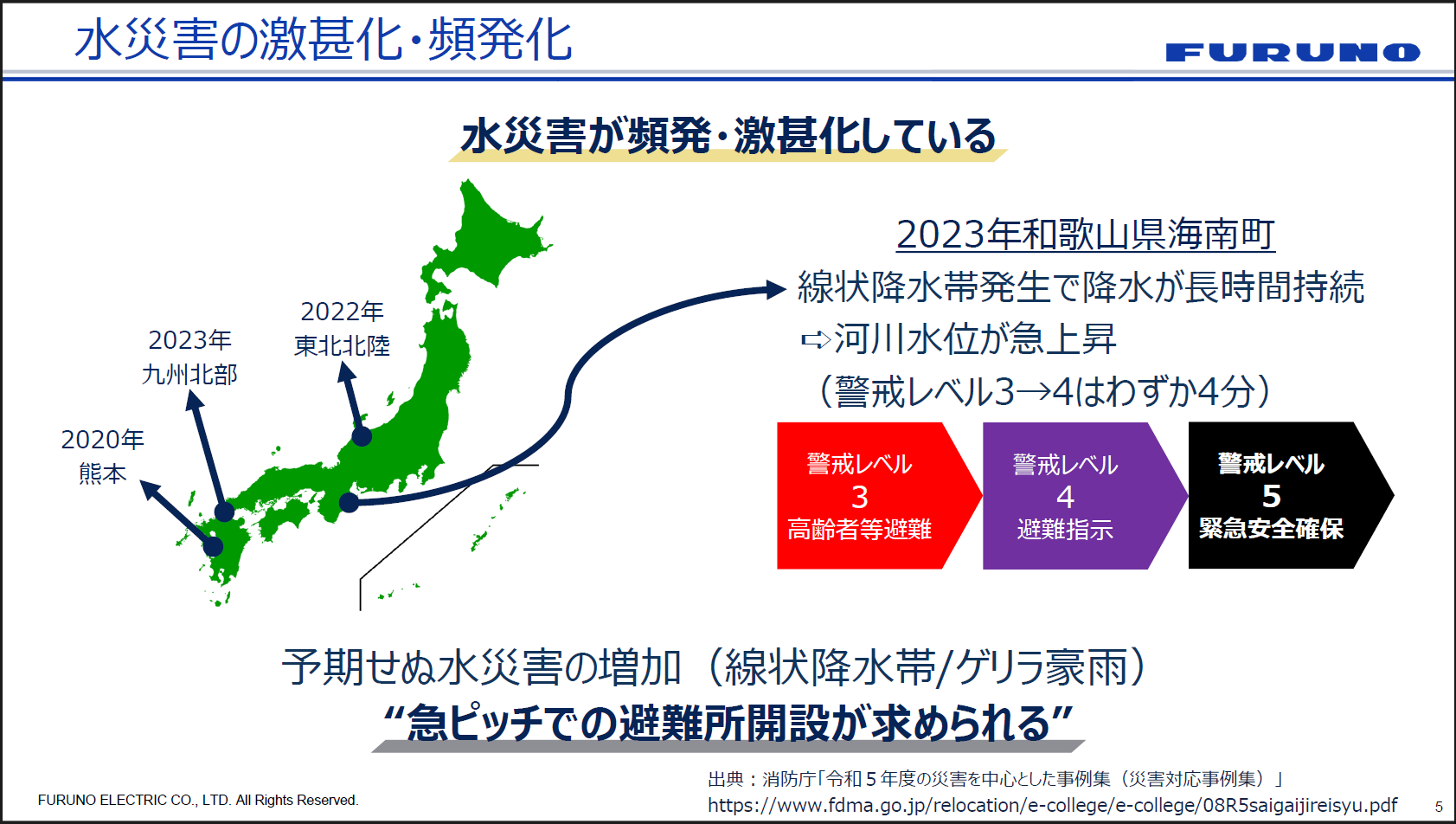

近年は、線状降水帯やゲリラ豪雨といった大雨災害が全国各地で頻発しています。発生件数も増加傾向にあり、九州や北陸、直近では北海道でも線状降水帯が観測され、各地で甚大な被害が生じています。ゲリラ豪雨については、もはや全国どこでも発生しうる災害として注意が必要です。

例えば2023年の和歌山では、線状降水帯の影響により河川水位が急激に上昇しました。このときは警戒レベルが「高齢者等避難」を呼びかけるレベル3から「避難指示」のレベル4に引き上げられるまで、わずか4分しかなく、いかに急速に状況が変化したかがわかります。

また、短時間に1時間あたり100ミリを超える豪雨が降り、支流が急激に増水して越水や道路冠水が発生した例も少なくありません。こうした水災害は予測が難しく、突然住民を襲うのが特徴です。そのため、自治体には迅速に避難所を開設し、住民を安全に誘導する体制を整えておくことが、ますます強く求められています。

水害は各地で大きな被害をもたらしていますが、「もし事前に予測できれば、発生直後に効率的な避難所開設ができ、被害を抑えられるのではないか」というのは多くの人が抱く思いでしょう。しかし現実には、線状降水帯やゲリラ豪雨といった現象は突発的に起こるため、予測が極めて難しいのが現状です。そのため、自治体や民間企業が連携して「どう解決するか」を模索することが強く求められています。

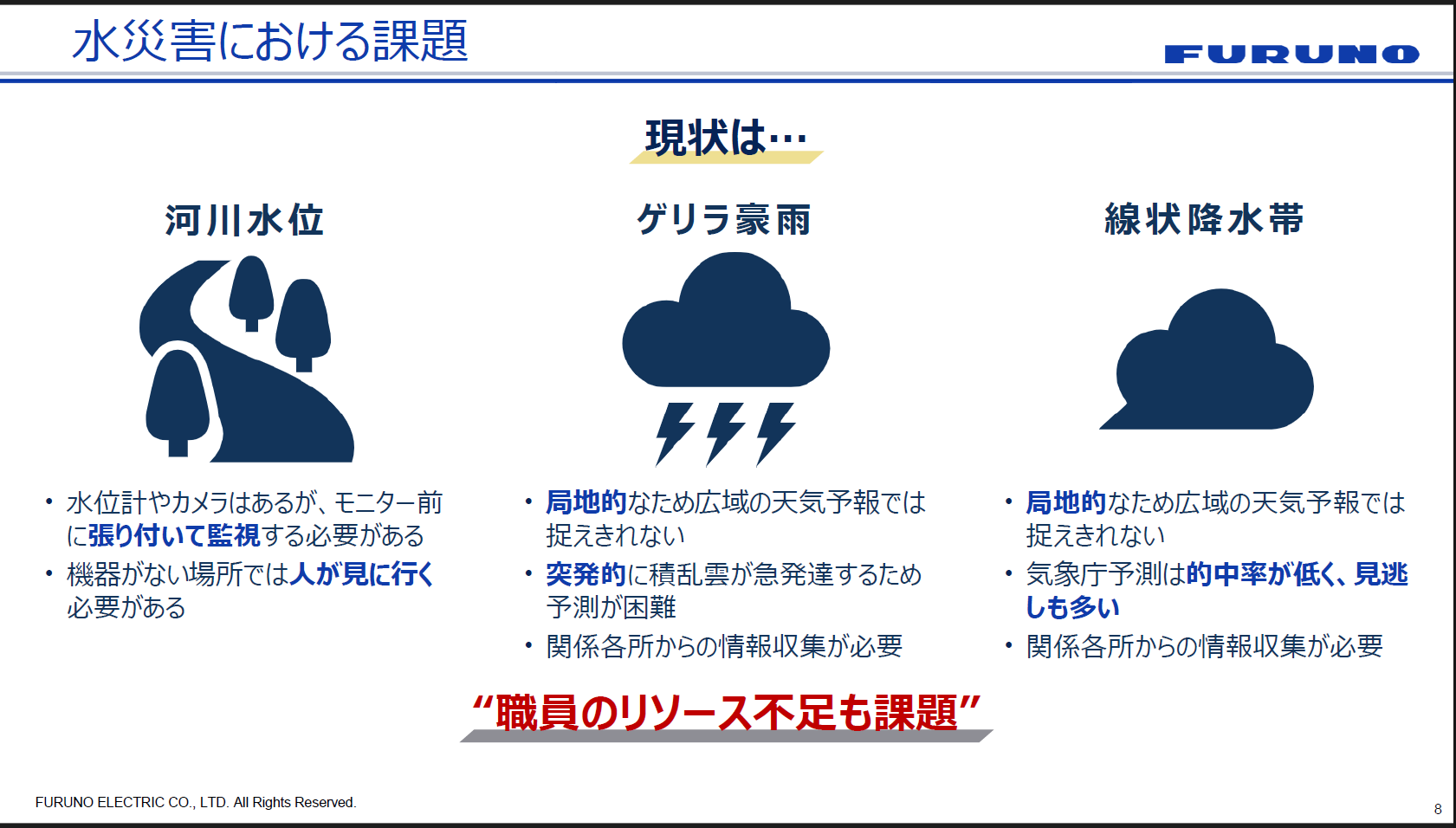

具体的な課題は大きく3つに分けられます。

まず、ゲリラ豪雨や線状降水帯は局地的かつ急激に発生するため、天気予報では正確に捉えきれません。河川水位の監視については、水位計やカメラを設置していても、職員がモニターに張り付いて監視し続ける必要があり、設置が難しい場所では危険を冒して現地確認を行わざるを得ない場合もあります。さらに、これら3つの共通の課題として挙げられるのが、災害対応を担う職員のリソース不足です。発災直後に避難所運営を始めようとしても、人員が足りず対応が遅れてしまうケースが少なくありません。

もし局地的な豪雨を高精度で予測できたり、河川水位を遠隔で監視し、危険水位に達した際に自動で通知される仕組みが整えばどうでしょうか。職員は張り付き監視から解放され、本来の業務に集中できますし、限られた人員でも迅速かつ効率的に避難所を開設することが可能になります。

発災前から備えるために

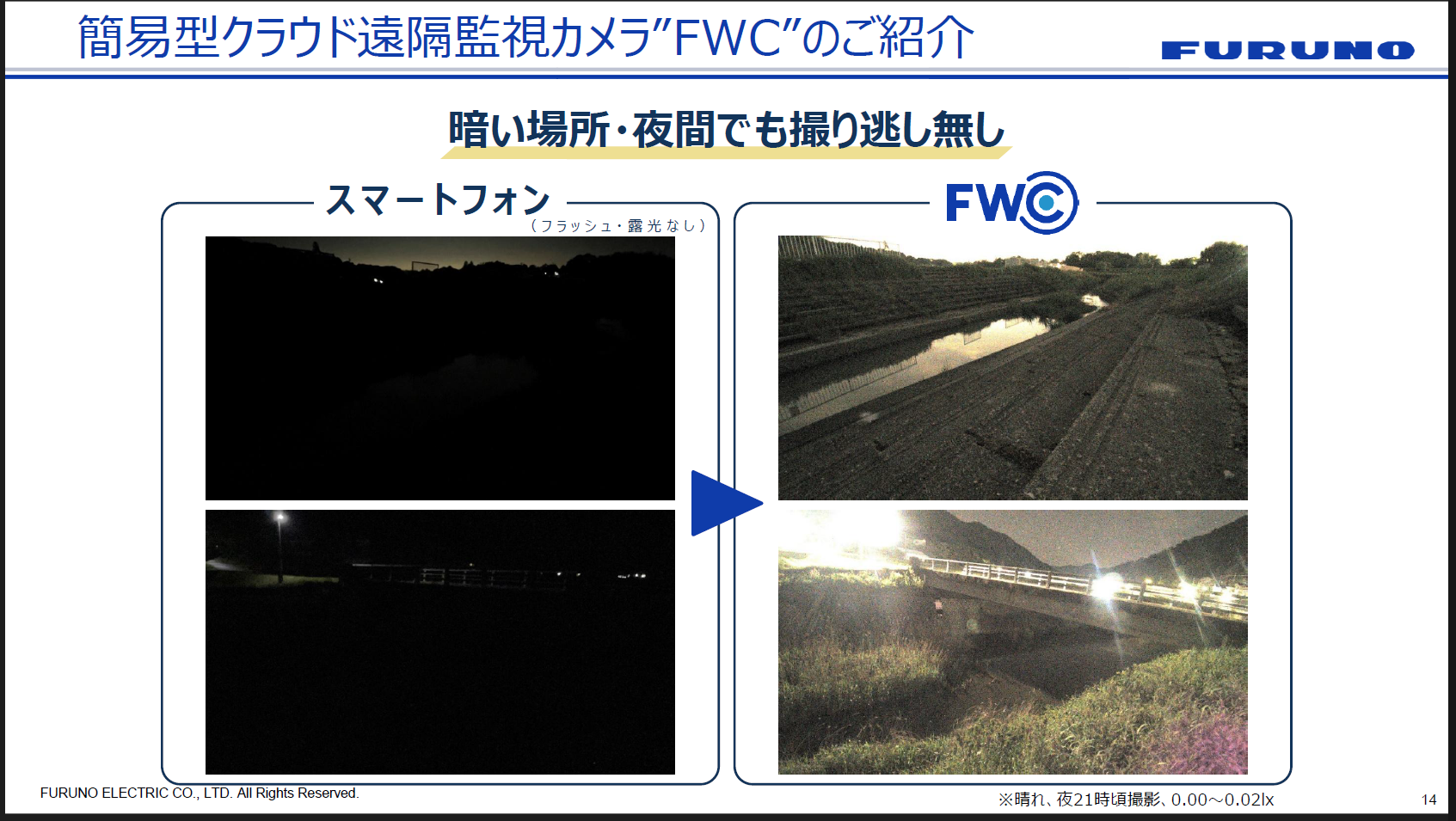

事前に予測・監視・通知の仕組みを整えておくことこそが、限られたリソースの中で住民を守り、災害時の被害を最小化する最も確かな手段であると、私たちは考えています。そこで提案したいソリューションが2つあります。まず1つは「簡易型クラウド遠隔監視カメラ“FWC”」。

超低電力・超高感度・簡単設置が特徴の静止画撮影カメラです。国交省の技術仕様に準拠しており、実際に「川の防災情報」などでも採用されています。ソーラーとバッテリーで単独稼働するため電源・通信工事が不要で、夜間撮影も可能。即日設置や移設も容易で、電源確保が難しいアンダーパス・貯水池などで広く導入されています。

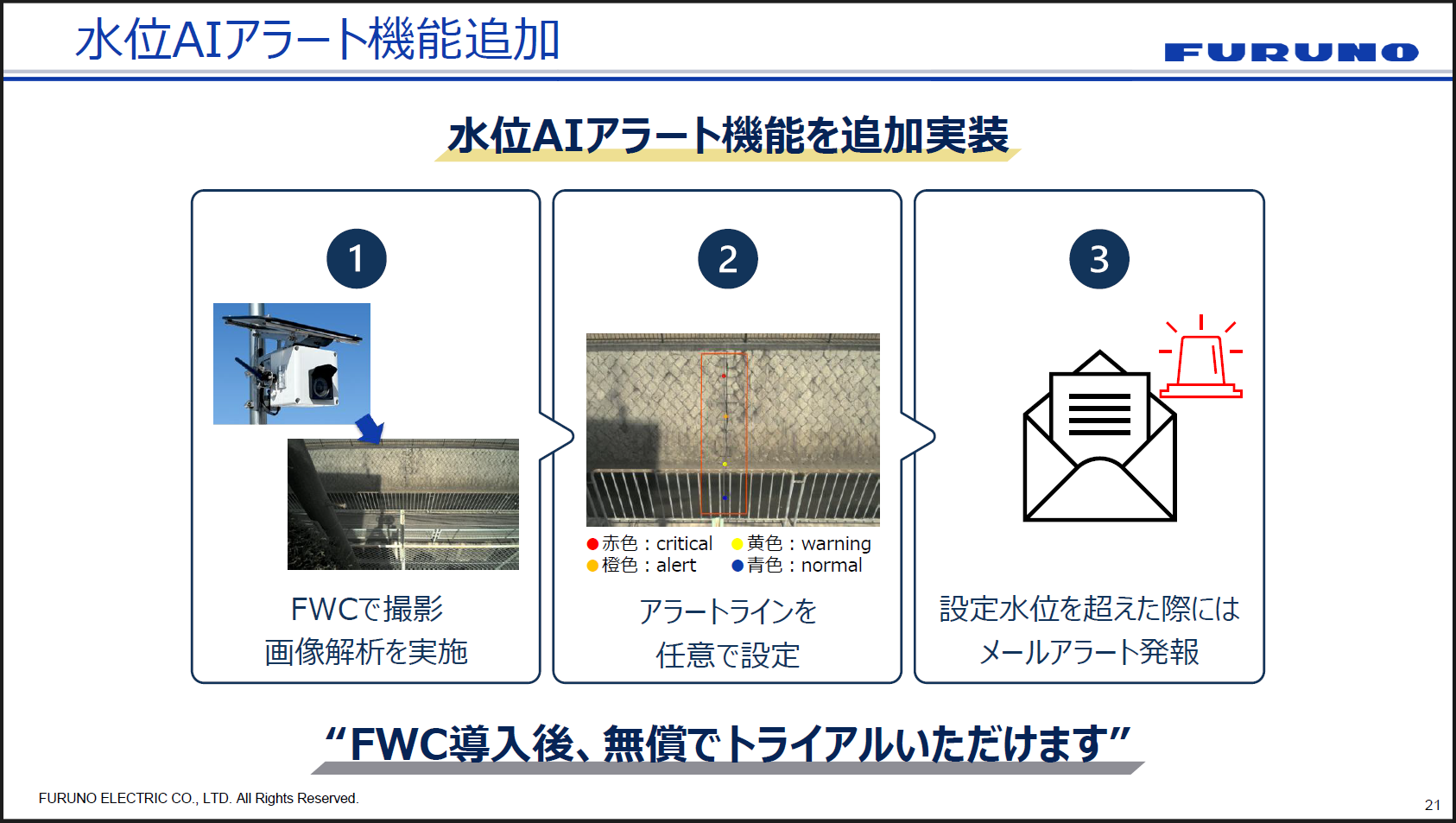

また、カメラにはAIによる水位判定機能を搭載しています。撮影画像から水面を自動判別し、設定した危険水位に達するとメールでアラートを発信。これにより、職員がモニターに張り付いて監視する必要がなくなり、限られた人員でも避難所運営や物資調達など他業務に注力できるようになります。

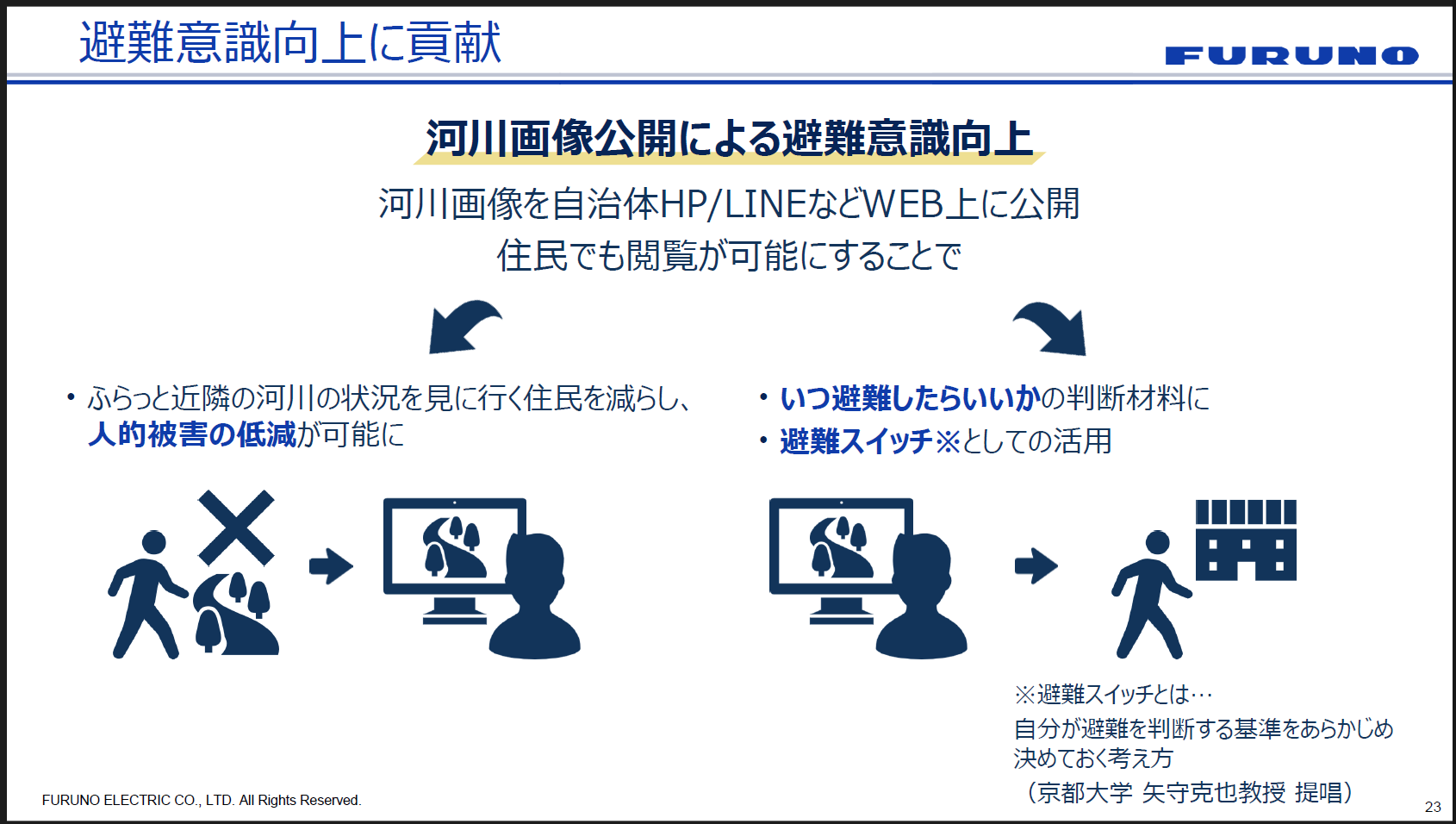

さらに、撮影画像を自治体ホームページや公式LINEで公開することで、住民自身の避難判断に活用可能です。住民が危険な場所へ確認に行くリスクを減らし、避難意識を高める効果も期待されています。

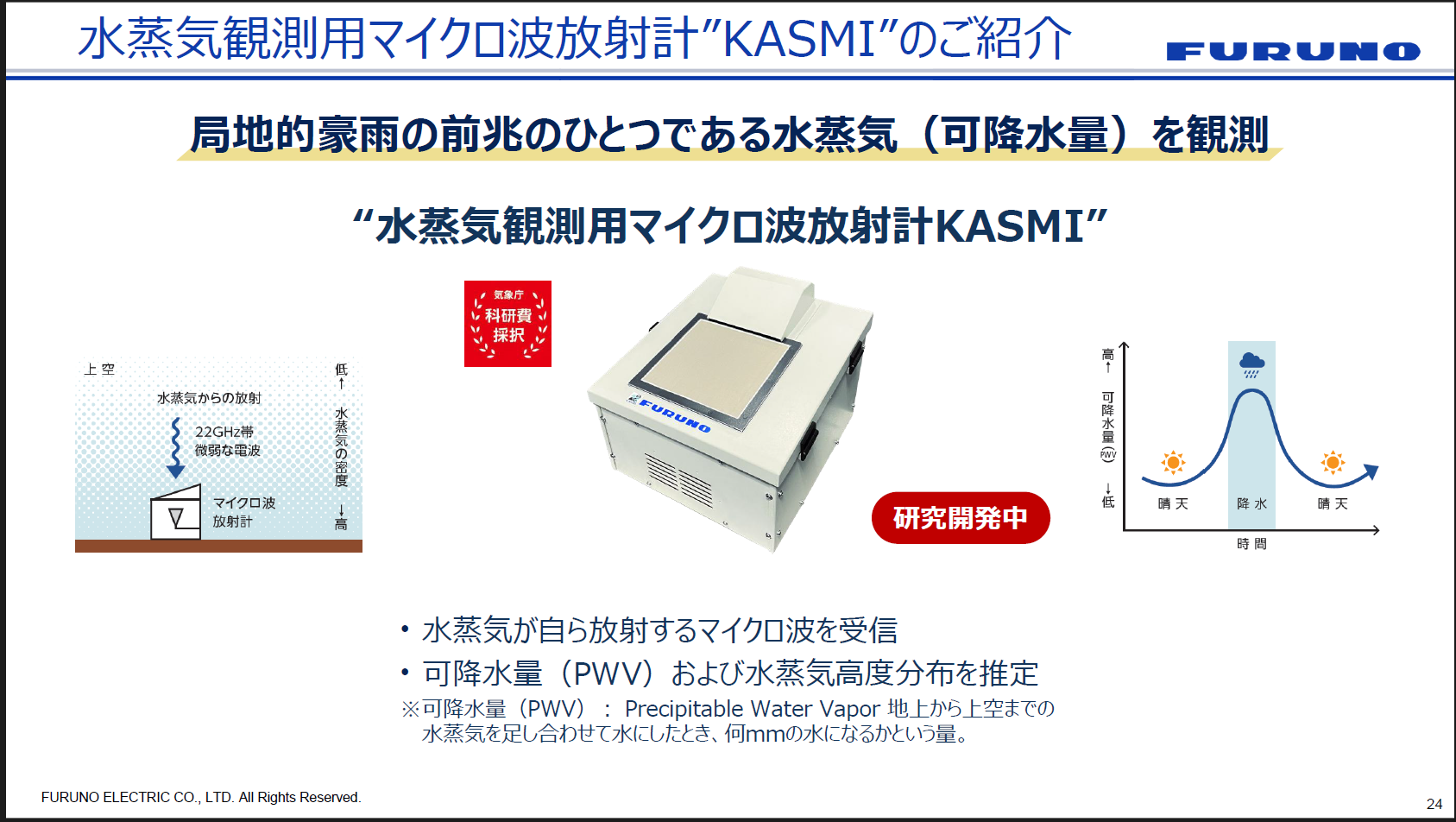

古野電気では、ゲリラ豪雨や線状降水帯への新たな対策として「水蒸気観測用マイクロ波放射計“KASMI”」の研究開発も進めています。

水蒸気から放射される微弱な電波を捉えることで上空の水蒸気量を計測できる仕組みで、国内で提供しているのは同社のみ。主に、海上から水蒸気が流入してくることによって積乱雲が発生すると言われているため、水蒸気量を把握することで局地的な豪雨の発生予測につながると期待されています。気象庁とも研究を進めています

この技術は直径10キロ程度という狭い範囲を対象とするため、市町単位よりもさらに細かい地域での予測が可能です。3~6時間先の気象をピンポイントで把握し、「どの地域で、どれくらいの雨が降るのか」を数値化してアラートとして通知できるよう開発が進んでいます。これにより、広域予報では捉えきれない局地的豪雨を早期に検知し、避難所開設などの事前行動につなげることができます。

繰り返しになりますが、何より鍵になるのは「発災前から備える」ことです。ピンポイントの豪雨予測によって豪雨前から避難所準備を進め、水位アラートで監視を効率化する。こうした仕組みが、避難判断の迅速化と避難所運営の効率化に直結すると古野電気は考えています。

【対談】「災害時、職員はどう判断するか?」〜“想定外”に備える、普段からの考え方と備え方〜

最後は、熊本地震で大きな被害を受けた益城町・奥村さんの経験をもとに「想定外」の中での判断と対応について掘り下げる。話を聞くのは、様々な被災地支援に従事してきた三重県いなべ市の職員である大月浩靖さんだ。実体験と教訓などを対談形式で届ける。

大月 浩靖 氏

大月 浩靖 氏

三重県 いなべ市

総務部 防災課 課長補佐

プロフィール

平成19年より防災の担当をし、これまで東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨、西日本豪雨など様々な被災地支援に従事。平時から積極的に地域に入り地域防災に取り組み、市民の防災意識の向上に努める。プライベートでは内閣府のチーム防災ジャパンのお世話係としても関わり、災害の被害軽減をするために、国民運動の展開を行うとともに、国民の防災意識の向上を行っている。

益城町での“想定外”

大月:熊本地震の本震から3日後、私も益城町に入りました。庁舎が使えず、保健福祉センター「はぴねす」で本部を運営されていましたよね。

奥村:はい。職員は多くが避難所の対応に回っていて、本部の人手はごくわずかでした。

大月:私も、職員はどこに行っているのかと聞いたら「消防団に出ている人もいれば、避難所に行っている人もいる」と聞いて驚きました。避難所担当の割り振りは事前に決まっていたんでしょうか。

奥村:いいえ。役場の駐車場に集まって、その場で「誰と誰はここの避難所へ」と指示を受け、おのおの散らばる形でした。台風や大雨程度しか想定していなかったので、大規模地震は想定外だったんです。

大月:そうですよね。大規模災害になると1つの自治体だけでは対応が難しくなりますよね。実は、熊本地震での課題踏まえて、総務省が平成28年に「応急対策派遣職員制度」を創設しました。大規模災害時に被災自治体へ応援職員を派遣する制度です。当時、これがあれば現場の負担もかなり違ったでしょう。

奥村:ええ、間違いなく楽だったと思います。私たちはどこかと協定を結んでいるわけでもなく、ノーガードだったので非常に苦労しました。

大月:避難所では色々な“想定外”がありますが、奥村さんが記憶に残っている“想定外”は何でしたか。

奥村:寝たきりの方やパーキンソン病の方もいらっしゃったことですね。また、私たちは一律同じ食事を配布していたのですが、中には硬い物が食べられない方もおり、その場合には別でおかゆを渡すようにしていました。職員だけではなく、まわりの支援者が気づいて対応してくれました。行列に並べない方には届けに行くこともありました。

大月:想定外といえば、本来は要配慮者を受け入れるはずの福祉施設に健常者の方が来て、対応を迷うという場面もあったと聞いています。

奥村:はい。ただ、後々ヒアリングすると「要配慮者だけを受け入れたらサポートをする人が足りなくなるので、一定数の健常者がいてくれたほうが運営的には助かるのでは」という声があがったんですよ。

大月:物資の受け入れも大変でしたね。「水地獄」と言われたほど水が届いたこともありました。ホームページ上で「被災地で必要なもの・必要でないもの」を掲示して呼びかけても、なかなか難しいんですよね。都内から高速を使って車を走らせ、益城町に直接支援物資を届けに来た人もいたと聞いています。

奥村:はい。災害対策本部からは「一律断る」という指示がきていたのですが、せっかく持ってきてくださったのに、断るのは心苦しくて……。幸い、広安小学校の体育館にはスペースがあったので、可能な範囲で受け入れました。

大月:支援物資は全て新品だったんでしょうか。

奥村:中には中古品もありましたね。

大月:全国からの善意だからこそ、受け入れルールの整備は必要ですね。

支援はどこまでやるべきか

大月:熊本地震では、車中泊も課題だったと伺いました。なるべく車中泊から避難所へ移して災害関連死を防ごうというのが国として推奨していることではあるのですが、近年はやはり自家用車を避難所として使う方は増えています。奥村さんはその点について何か思うことはありますか。

奥村:当時も、エコノミークラス症候群などが心配だという声があがりました。対策として、弾性ストッキングを配布したりラジオ体操をやったりと、工夫は心がけたつもりです。あとは、医療チームの皆さんが巡回してくださったのも非常に助かりました。

大月:益城町で感動したのが、車中泊の方にもしっかりと情報発信をしようと動かれていたことでした。お知らせを記載した紙をワイパーに挟んで伝えていましたよね。

奥村:はい。小さい子や障害のある子を抱える家庭など、一定数は必ず車中泊を選ぶので、サポートは欠かせませんでした。

大月:支援はどこまでやるべきかも、悩みどころだったのではないかと思います。例えばよくあるのが「100%オレンジジュース」の配布です。最初はビタミン補給として喜ばれるけれど、だんだん「飽きたから別の飲み物がいい」と言う方も出てくる。こうした場面で「ここまでは提供するけれど、そこから先は自己負担で」というルール作りも必要だと思うんですが、奥村さんは当時どう考えていましたか。

奥村:個人的には「避難所生活のあとも大変な暮らしが続くのだから、せめてここでは元気に過ごしてもらいたい」と思っていました。だから、できる限りのことはやろうと。ただ、どうしても無理な部分は無理なまま終わったことも多かったと思います。特に悩んだのは、周囲のお店が再開し始めた頃です。このまま支援を続けていいのかと葛藤しながら対応していました。

大月:分かります。どこまでが自治体の役割か、本当に難しいところですよね。当時の益城町では「水道・ガスが使えず調理ができない家庭のみが対象」という旨を掲示していたと思います。あの張り紙のおかげで、自宅にいるのに弁当だけ取りに来るという人がだいぶ減ったと聞きました。

丁寧なコミュニケーションが重要

大月:避難所の環境整備、いわゆるTKB(トイレ・キッチン・ベッド)はどうでしたか。益城町災害対策本部では、1人の女性職員が民間の炊き出し等の食事の調整をしていましたね。炊き出しボランティア等から丁寧にヒアリングし「炊き出しで何食提供できるか」を確認し、3食同じ種類の食事が提供されないように細やかな配慮をされていたことは、素晴らしい仕事の仕方だと感じました。あの混乱時によくやってたなと今でも思います。食事とは別に間仕切りや電力の確保など、課題はたくさんあったかとは思うのですが、奥村さんが工夫していたことはありますか。

奥村:連絡や情報収集に携帯電話が欠かせなかったのですが、 充電器に挿したまま目を離すと携帯電話がなくなったことがあって。そこで、避難所のパーテーションごとに天井から電源を下ろし、各スペースにコンセントを落とす仕組みを作りました。

大月:それは良い取り組みですね。確かに「自分の居住スペースに電源がある」ことは安心感につながると思います。ところで、少し失礼な質問になってしまうのですが、奥村さんのご自宅は被災されたのでしょうか。

奥村:実は地震の1カ月前に家を建てたばかりでして……被害はあったものの、新しかったので住めないほどではありませんでした。

大月:そうだったんですね。避難所で普段の生活に近い環境を整えることは被災者のストレスを軽減し、災害関連死の防止にも直結すると思います。奥村さんの「普段の生活」を大切にされている視点が生かされたのではないでしょうか。

大月:避難所の閉所についても伺わせてください。仮設住宅の鍵を受け取っても避難所に残り続ける方は少なくありません。とはいえ、個々の事情もありますから、無理強いもできない。この点、益城町ではどのような対応を心がけていましたか。

奥村:校舎から体育館に移るときも説明会を開き「ご協力お願いします」と声をかけるなど、とにかく丁寧なコミュニケーションを心がけました。特に小学校の校長先生との連携は大きかったと思います。施設の管理者として住民と日常的な関係を持っていたので「追い出す」のではなく「子どもたちのためのご協力をお願いします」という言い方で、避難者の方の気持ちを動かしてくださったと思います。

大月:やはり丁寧なコミュニケーションが大事ですね。こうした熊本地震の教訓は、きっと今後にもつながると思います。本日はありがとうございました。

奥村:ありがとうございました。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works