公開日:

【セミナーレポート】現場の判断が災害関連死を防ぐ ~受援体制と避難所運営の事例から学ぶ~【DAY1】

.jpg&w=1920&q=85)

災害は、いつ、どこで起きるかわかりません。だからこそ、日頃の備えが重要です。しかし「マニュアルはあるが、実際に動けるかは不安」「想定外の混乱時に、何を判断基準にすべきかわからない」ーーそんな不安を抱く方も多いでしょう。

そこで、本セミナーでは、能登半島地震や熊本地震などの現場で対応にあたった自治体職員・支援団体の担当者が登壇。実体験から、避難所運営や支援受け入れ体制を“動かす力”をどう備えるか、その具体策を共有しました。

■テーマ:現場の判断が災害関連死を防ぐ ~受援体制と避難所運営の事例から学ぶ~

■実施日:令和7年8月28日(木)

■参加対象:無料

■申込者数:232人

■プログラム

<Program1>“助けを借りる力”も防災力の一つ

<Program2>避難所運営に必要な通信のインフラ確保の方法

<Program3>被災自治体に学ぶ、災害関連死への課題と経験にもとづく防災

<Program4>多様な被災者支援主体間の連携の必要性

<Program5>スマートメーター×防災DX:災害対応現場の判断を支える電力データ活用術

“助けを借りる力”も防災力の一つ

第1部に登壇したのは、石川県輪島市役所・総務部長の中前豊さん。能登半島地震では庁舎機能が大きく損なわれる中、これまでの備えがどのように機能したのか。また、実際の対応で何が求められたのかを振り返ってもらった。

【講師】 中前 豊 氏

中前 豊 氏

輪島市 総務部

プロフィール

平成元年4月入庁土木課、農林水産課等を経て、平成28年4月交流政策部企画課長、平成29年4月建設部都市整備課長 令和2年4月産業部漆器商工課長 令和3年4月産業部長 令和5年4月より総務部長を務める。

令和6年能登半島地震の現状

輪島市は自然や伝統文化が豊かで、輪島塗や大本山總持寺祖院、白米千枚田などが特徴です。ほかにも、海女漁や御陣乗太鼓が地域を代表する存在として知られています。

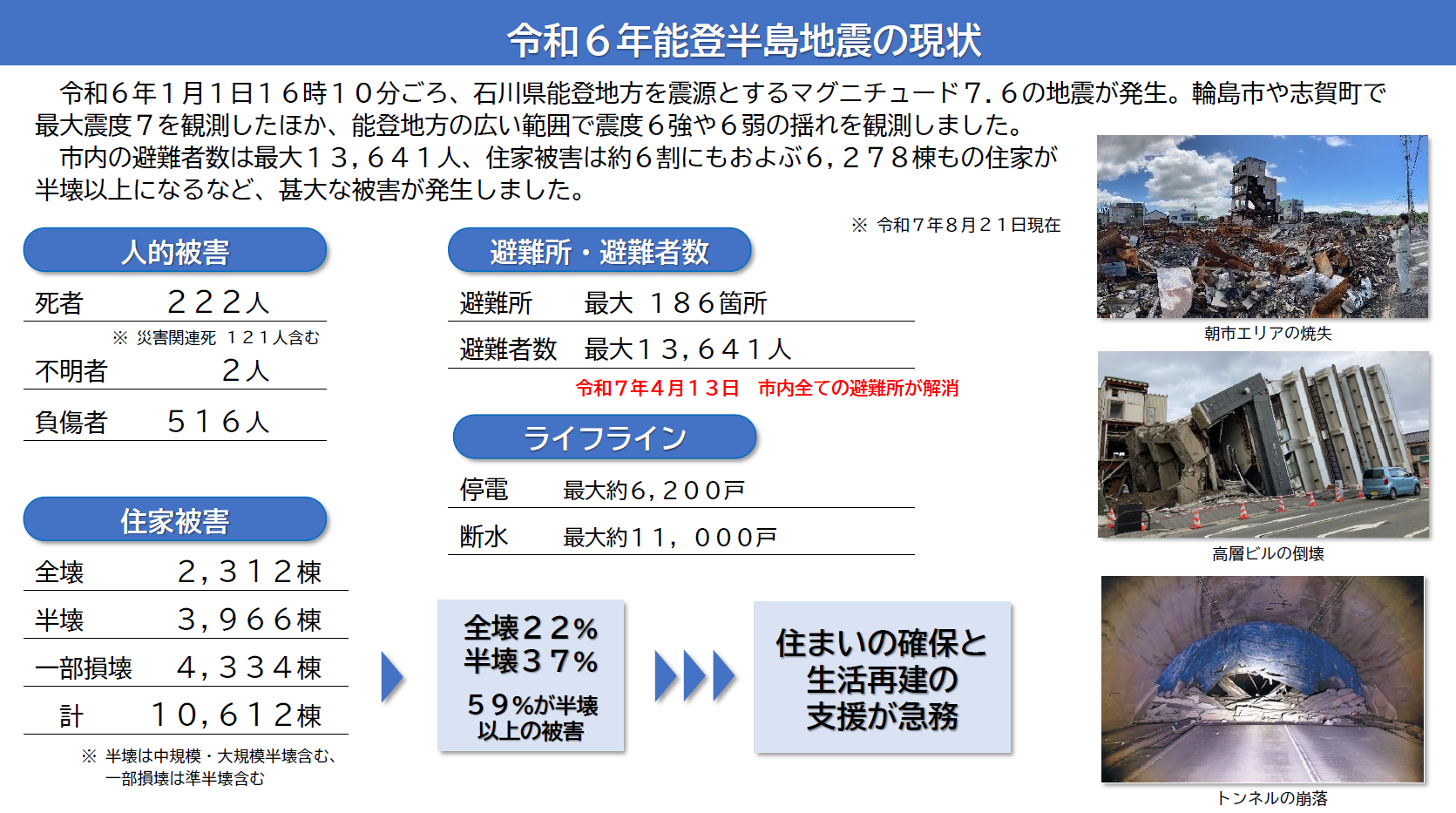

そんな輪島市で、令和6年1月1日、マグニチュード7.6の地震が発生しました。「能登半島地震」です。人的被害は死者222名、そのうち121名が災害関連死。負傷者516名、不明者2名という状況です。住家被害は約6割と、甚大な被害を受けました。

避難者数は最大1万3641名。輪島市の人口の2分の1が避難所で過ごした計算になります。さらにほぼ全域が断水し、「事前の備えがどのように活きるのか」「現場で何が求められるか」を突きつけられた瞬間でした。

被災前の準備状況

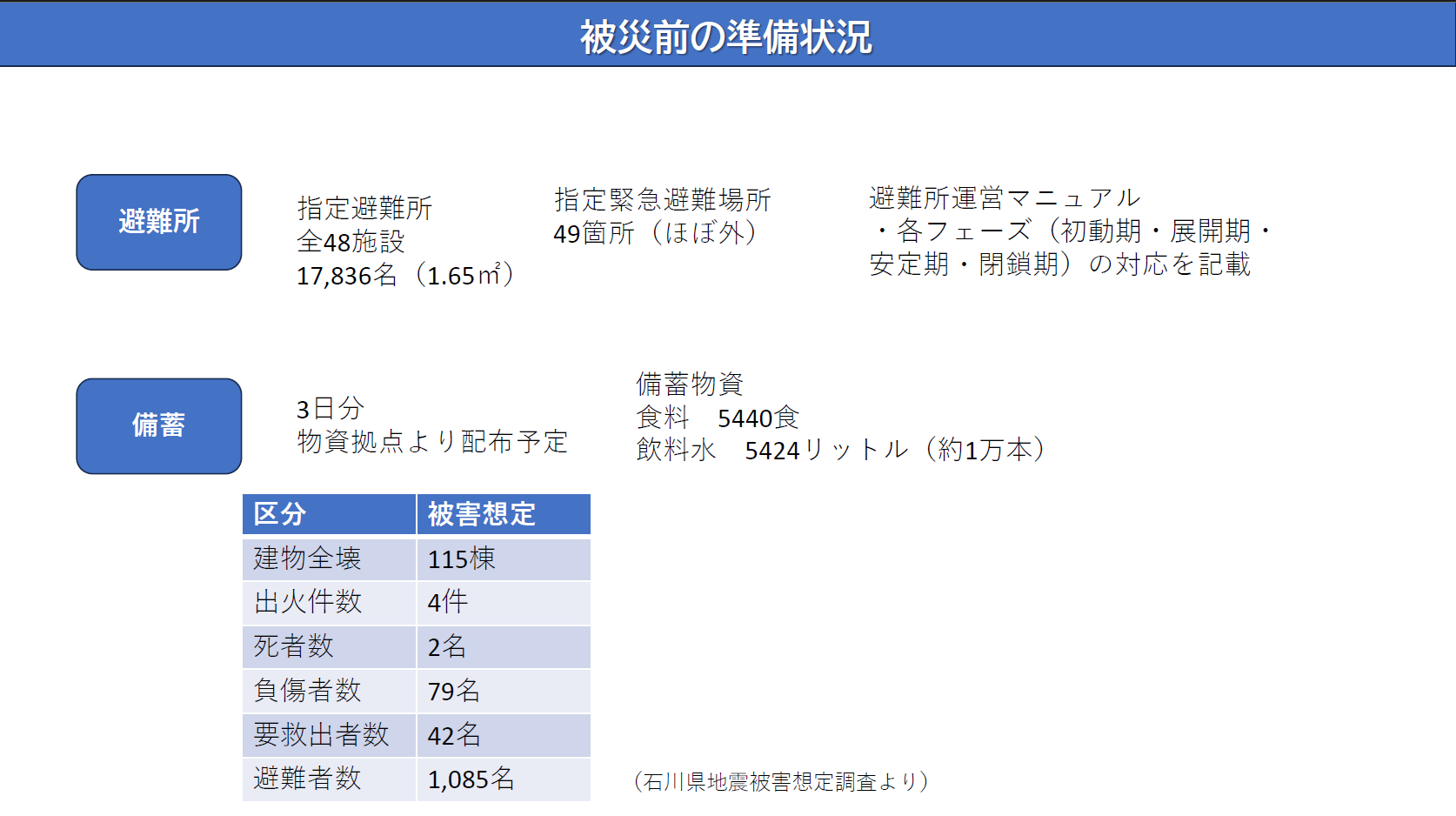

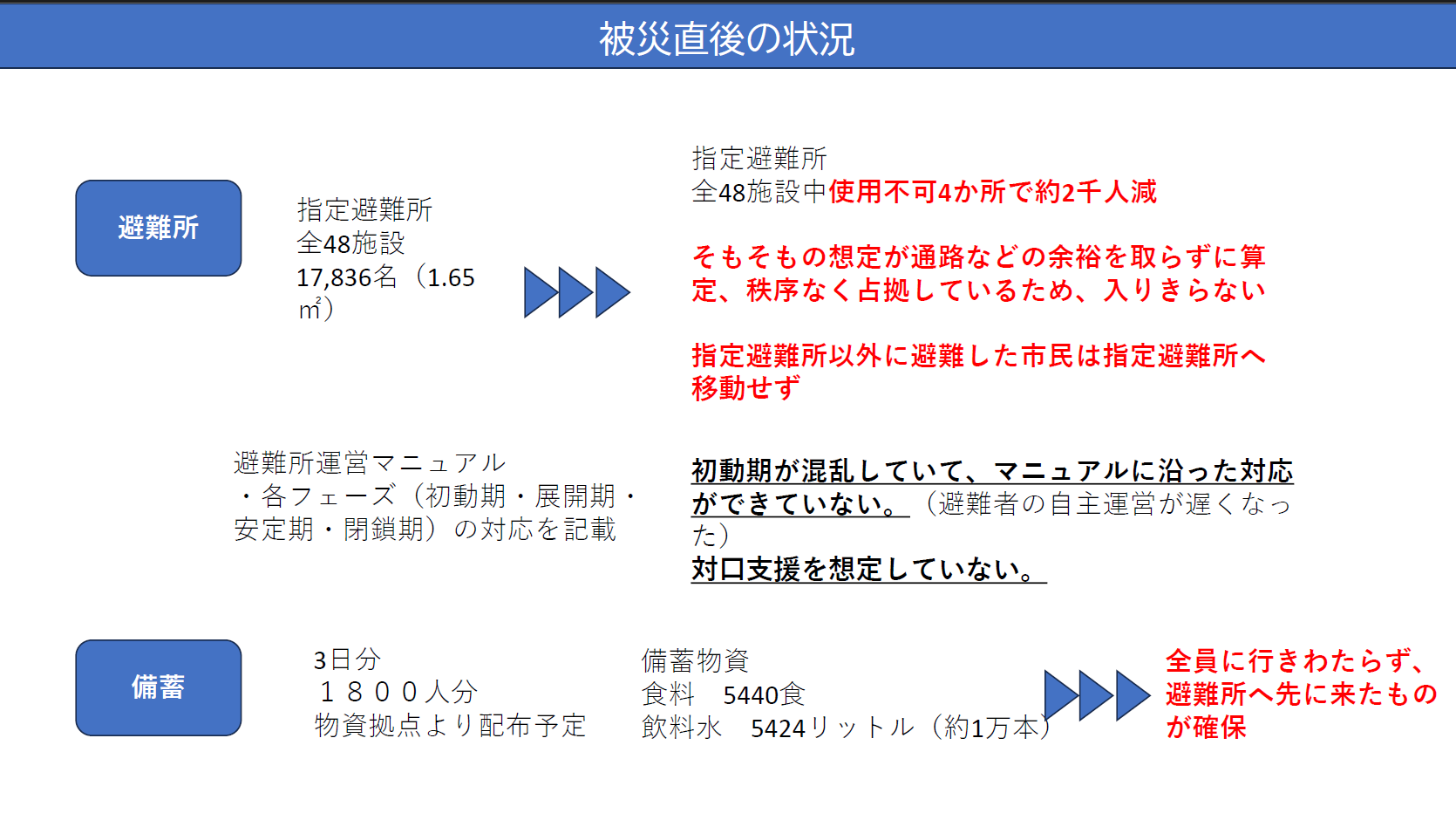

被災前、当市においては、避難所運営マニュアルや物資の備蓄、参集・受援体制を整えていました。しかし、実際に起きた被害は想定をはるかに超えるものでした。例えば、指定避難所は全48施設あったものの、大きなところでは体育施設が被災し、そのうち4カ所が使用不可となってしまいました。また、避難所は1人あたりの面積を1.65㎡と算定していたのですが、通路などの余裕をとっていなかったため、算定した人数の避難者が入り切らない状況を生んでしまいました。備蓄は石川県地震想定調査を参考に3日分用意していましたが、配給が行き渡らず、最初のうちは非常に大変でした。

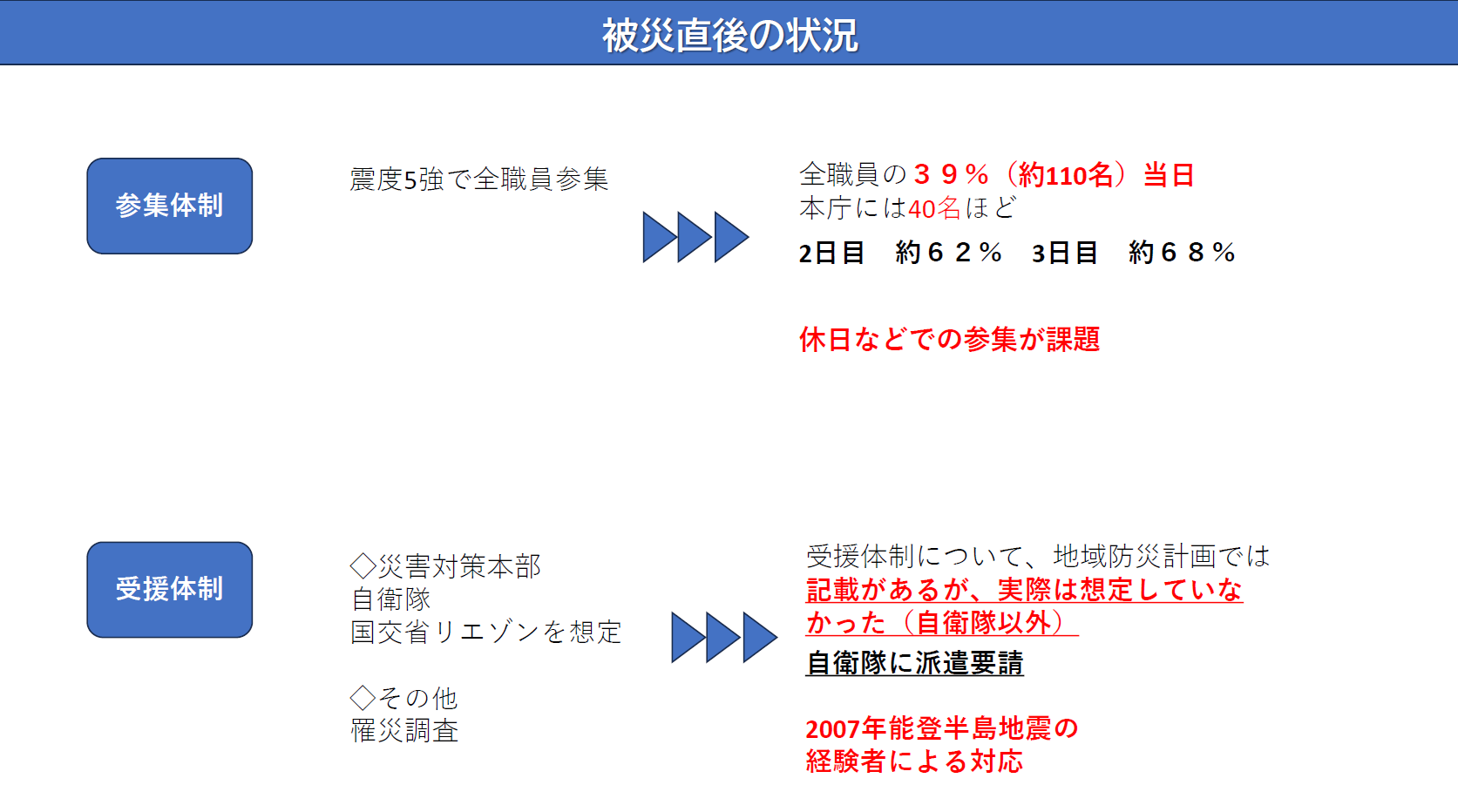

また、震度5強で全職員が参集する決まりになっていたのですが、元旦に発生したということもあってか実際の参集率は約39%でした。地域防災計画に受援体制について記載されているものの、自衛隊以外の受援体制について想定しておらず、集まった職員だけでどう対応すべきなのか不安を感じる人も多かったようです。

ただ、庁内には2007年の能登半島地震の際に対応を経験した職員もいたので、その職員を中心に各所対応をこなし、どうにか1日目を終えられました。

受援体制の確保が肝心

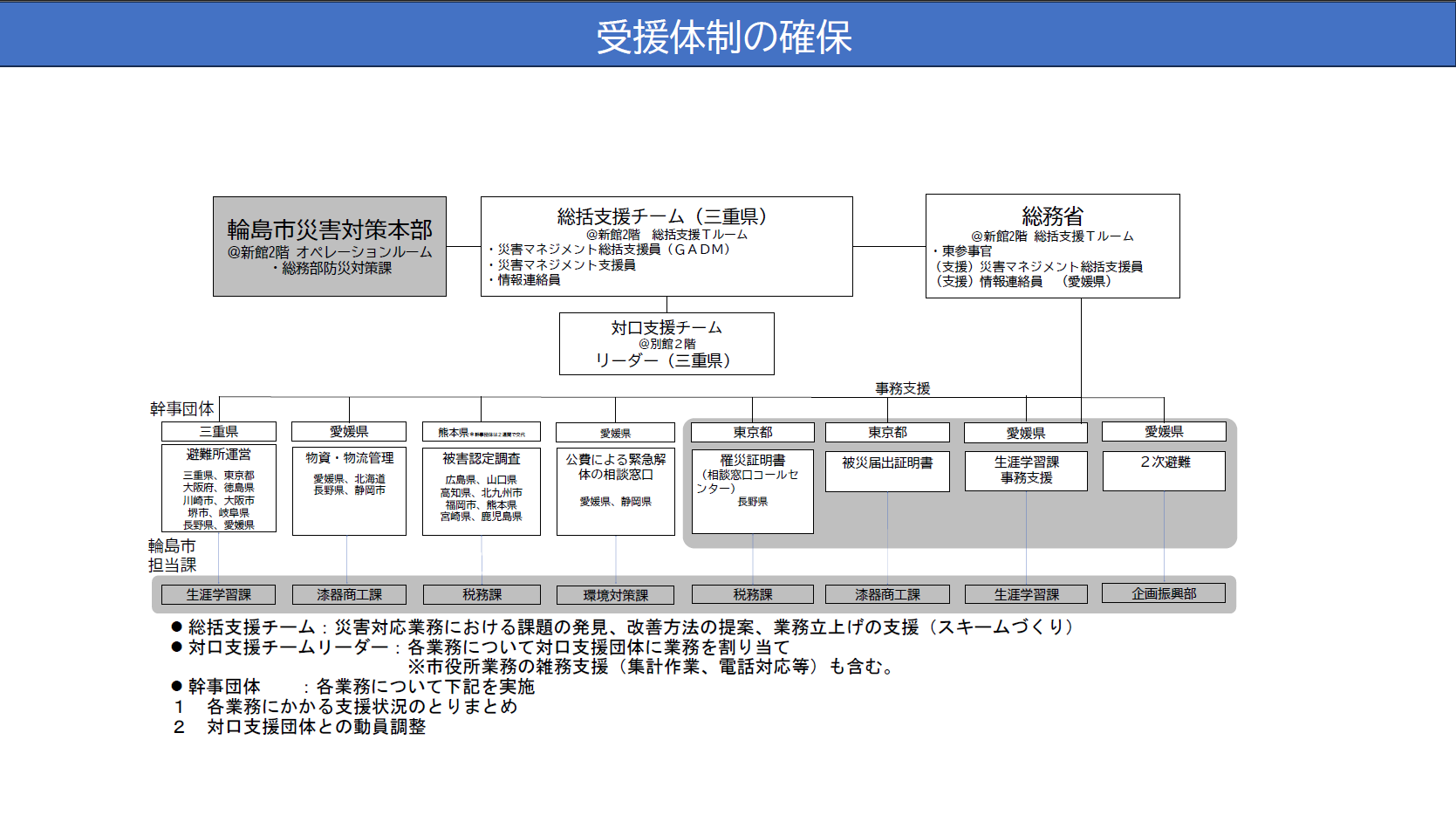

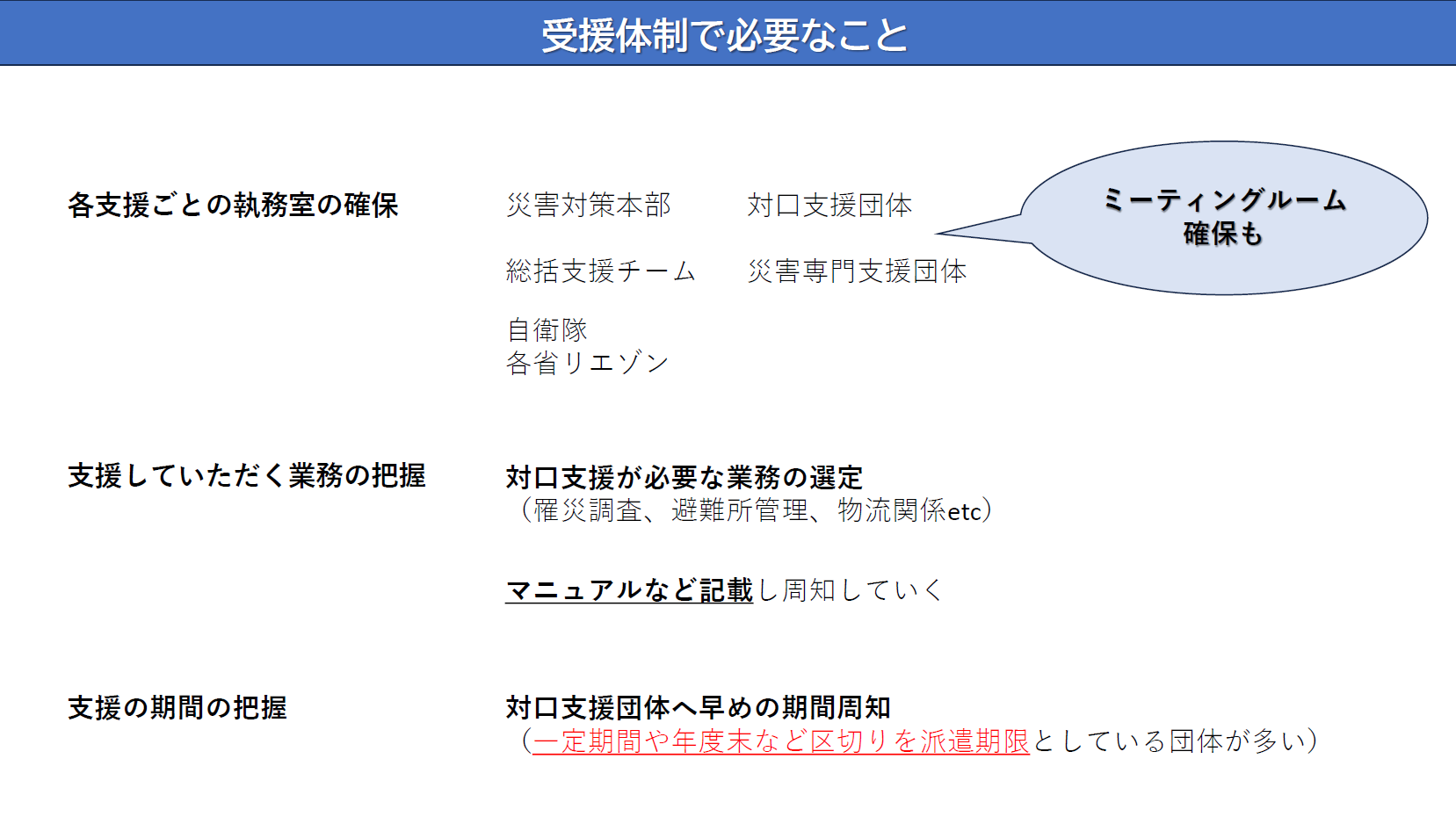

お恥ずかしながら、私はこれまで被災した自治体の災害マネジメントを支援する「GADM(総括支援員)」の存在を知りませんでした。今回は「GADM」の方々に助言をいただき、以下のような図に示したような受援体制の確保に至りました。

ここで大切なのは、首長や幹部職員にこうした制度について周知しておくことだと思っています。今回の災害において、ご尽力をいただいた災害専門の支援団体への理解も欠かせません。対応のフェーズが変わる中で避難所閉鎖に向けた災害ケースマネジメントの支援や支援調整の窓口の設置など、協働が求められる場面も多いでしょう。

さらに、豪雨災害の際には、技術系ボランティアとの協働も必要となり、このような技術系ボランティアとの情報共有も重要になると考えています。

輪島市は、地震被害からの復興に向け、地域の防災力を強化し、支援体制の整備を早期に進めているところです。

【参加者とのQ&A(※一部抜粋)】

Q:受援体制について質問です。能登半島地震を踏まえ、特にどのような点を平時から準備しておいたほうが良いでしょうか。

A:対口支援の方々が来てくださることを前提とした話になりますが、誰に何をやっていただくかを決めておくことが大切かと感じています。

避難所運営に必要な通信のインフラ確保の方法

第2部を担当したのは、a2network株式会社で事業開発室長を務める小出佐登子さん。災害時の避難所や支援拠点においては、通信インフラの確保が迅速かつ長期的な支援体制の要となる。そこで、遠隔地医療などの現場でも活用され、自治体への導入実績を持つa2network株式会社より、災害時の通信確保に向けた実践的な取り組みや現場での運用上の工夫を聞く。

【講師】 小出 佐登子 氏

小出 佐登子 氏

a2network株式会社 事業開発室長 防災士

プロフィール

インターネット普及開始期の1990年代より、複数のIoT関連企業やSaaSソフトウェアベンダーにて企画開発を担当。通信インフラが不可欠な製品を扱う経験から、通信事業の重要性と可能性を感じ、2023年2月より現職。

被災者支援活動における通信環境の大切さ

今年で設立20周年を迎える通信サービスの「a2network」は、モバイルWiFiルーター「スカイベリー」と、法人向けeSIMサービス「ベリーeSIM」で国内外への出張が多い約1000社の法人顧客を中心にご利用いただいています。また、特定の通信事業者に依存しないMVNO事業者ならではの通信サービスとして2023年1月より本日ご紹介する「スカイベリーpro®」というサービスをスタートしています。

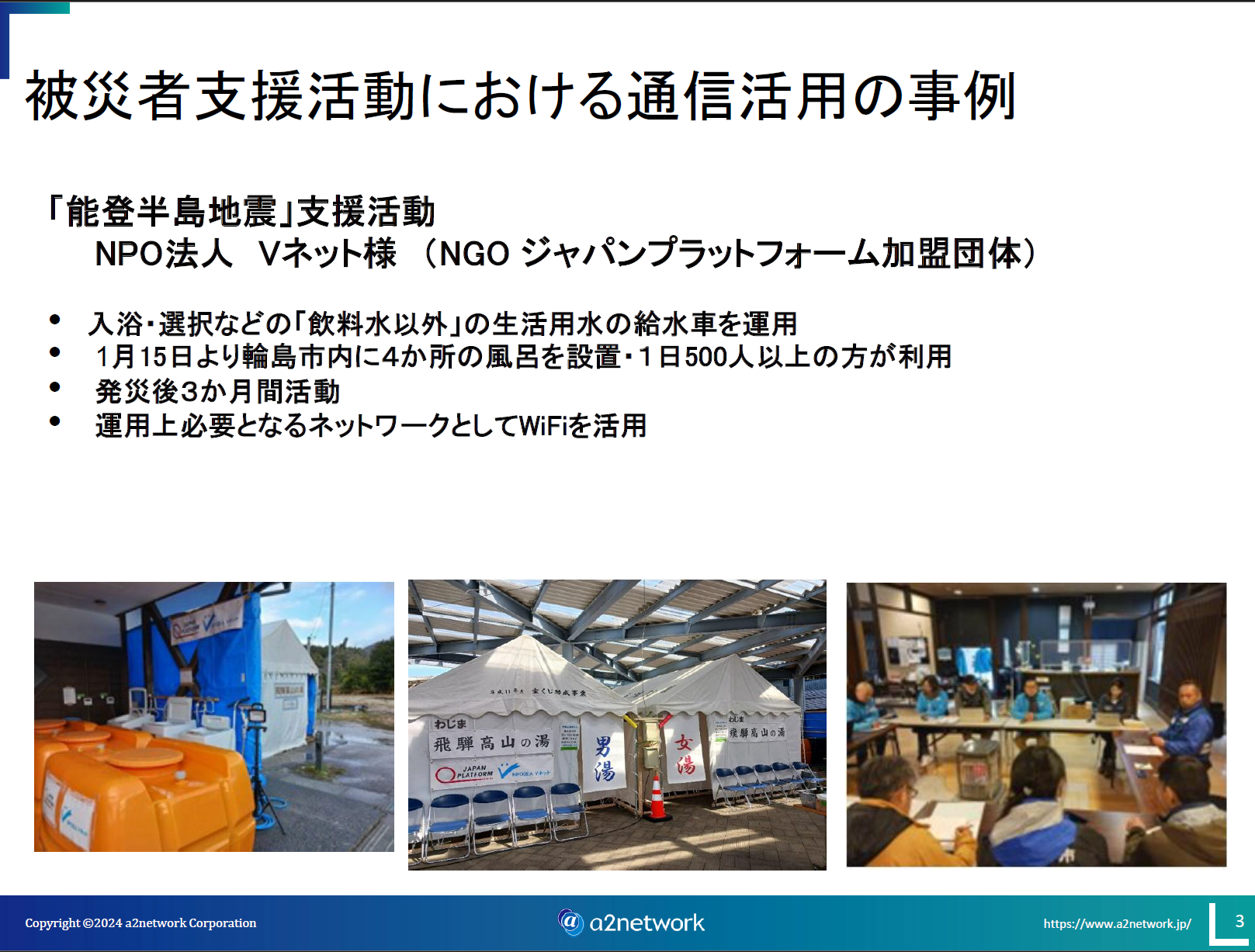

そんな私たちは、令和4年よりNGOのジャパンプラットフォームを通じて国内外の自然災害時の被災者支援活動に対し、通信サービスを無料で提供しています。加盟団体の1つであるNPO法人VNETは、能登半島地震の際、避難所での生活を支えるために給水活動や洗濯機・お風呂の設置を行いました。輪島市内には合計4カ所のお風呂を設置し、1日500人以上の方が利用。さらに発災後約3カ月間、浄水場から給水タンクに水を補充し、毎日各避難所へ届け続けました。こうした活動には多くの人員が関わり、シフト管理やスタッフ間の連絡、SNSを使ったボランティア募集など、多様な場面で当社の通信サービスが役立てられました。

少しさかのぼると、同年9月に静岡県を襲った台風15号の際にも、緊急調査や現地団体とのメール・画像共有、ウェブ会議、移動中の通信確保などに当社のサービスをご利用いただいています。どちらの災害でも評価されたのは、特定の携帯電話会社に依存せずつながりやすいこと、利用が簡単で安全に大容量通信ができることでした。この経験からも、災害直後の緊急連絡だけでなく、その後の継続的な支援活動において「すぐに使える通信環境」が整っていることが、被災地支援にとっていかに重要かが分かります。

災害時の通信の役割とは

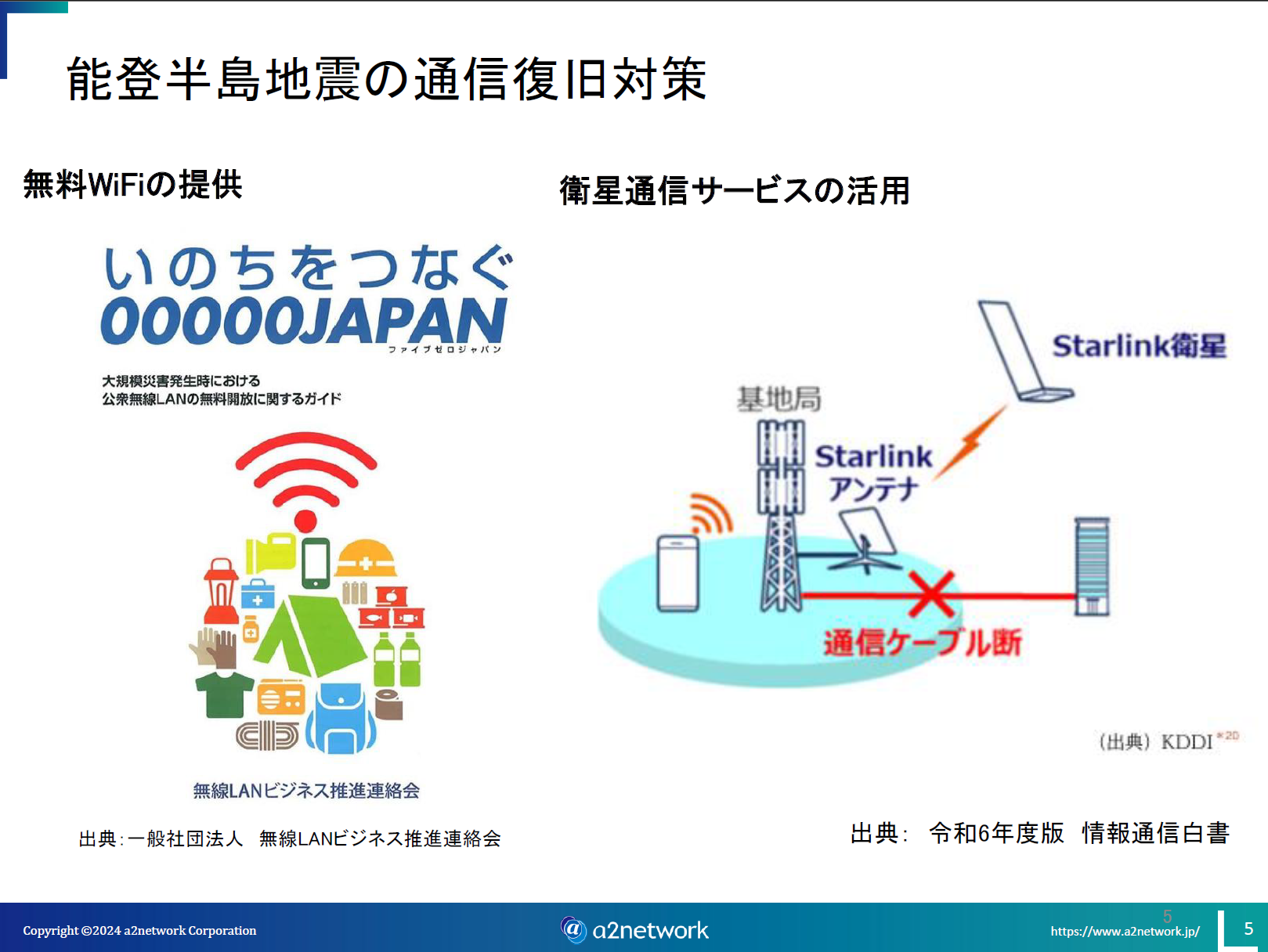

能登半島地震では、発災直後から通信インフラの確保に向けたさまざまな取り組みが行われました。例えば、平成23年の東日本大震災の教訓をもとに整備された公衆無線LAN「00000JAPAN」がすぐに無料で開放され、暗号化なしで誰でも利用できるフリーWiFiとして情報収集や連絡に活用されました。さらに、アメリカのスペースX社が提供する衛星通信サービス「Starlink」も広く導入され、1月19日午前の時点で390台もの通信機器が避難所などに無償提供されています。

こうした事例からもわかるように、災害後の復旧やボランティア活動を含む支援を受けるためには、通信が確実につながっていることが欠かせません。

では、実際に災害時の通信はどのように使われるのでしょうか。まず大きな役割は、発災直後の「連絡」と「情報収集」です。安否確認や家族との連絡、被害状況や避難所の情報収集などは、通信がなければ成り立ちません。

そして、一時避難が落ち着いた後も、支援を受けるための連絡手段や避難所での住民向けサービスとして、通信環境は引き続き必要です。実際に平成28年に発生した熊本地震では、直接的な死者よりも災害関連死の方が4倍以上多いという結果が出ました。原因には、持病の悪化や感染症、過労やストレスがあるといわれています。安定した通信環境があれば、家族と連絡を取り合うことで心の負担を減らしたり、病院から離れていてもオンラインで初期診断や相談ができたりと、被災者を支える大きな力になるはずです。

こうした背景からも、災害時に「大容量の通信がすぐに使える環境」が整っていることは、復興や命を守る活動を支える上で非常に重要であるとわかります。

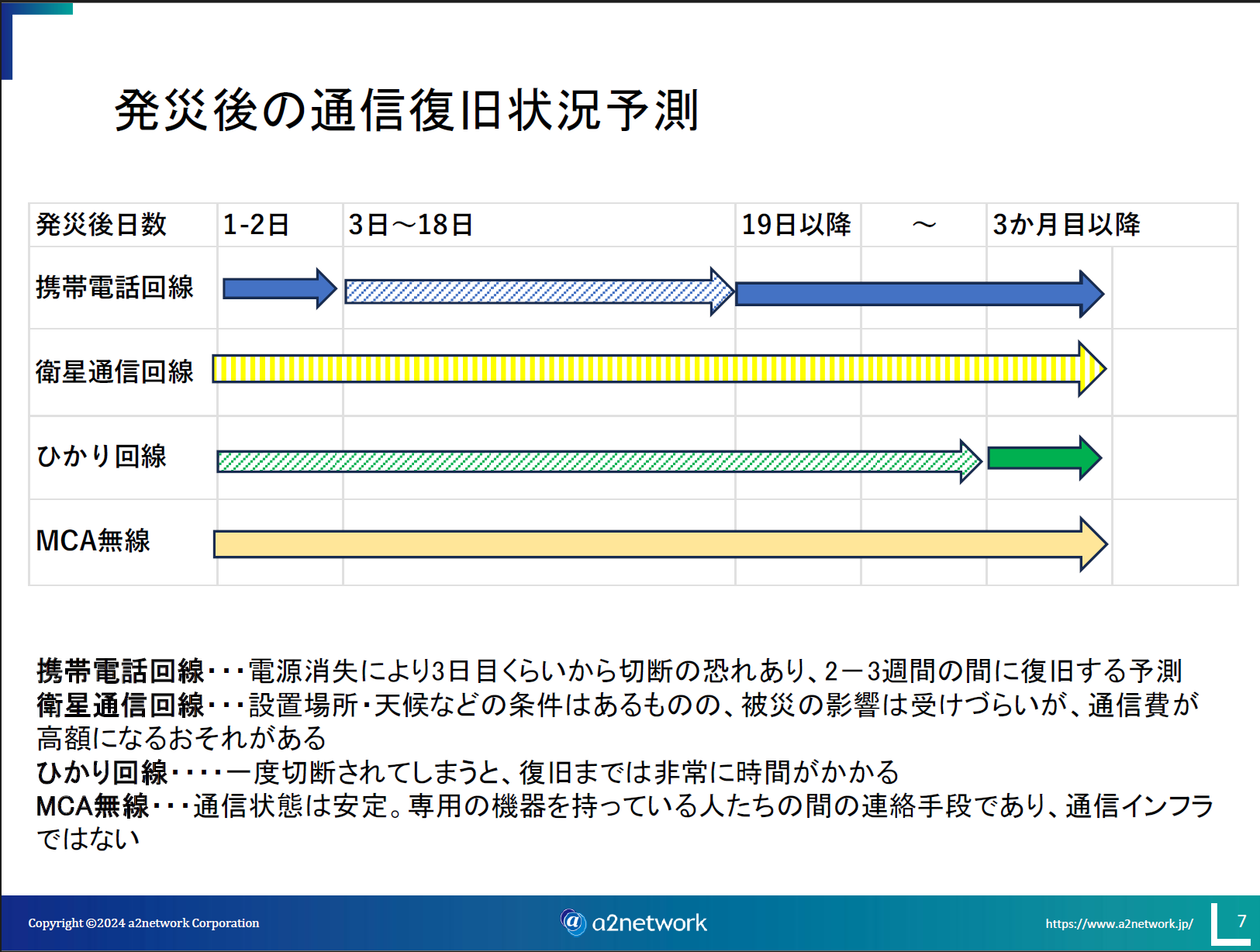

災害発生直後から通常生活の再開に至るまで、通信インフラは欠かせない役割を果たします。ここで、災害時の通信手段として挙げられるものを復旧までにかかる期間の予測という観点で整理してみました。

このように、復旧にかかる期間や利用できる範囲、状況などがそれぞれ異なるため、これらを組み合わせて準備することが切断の時間を最小限にする1番確実な手段といえます。

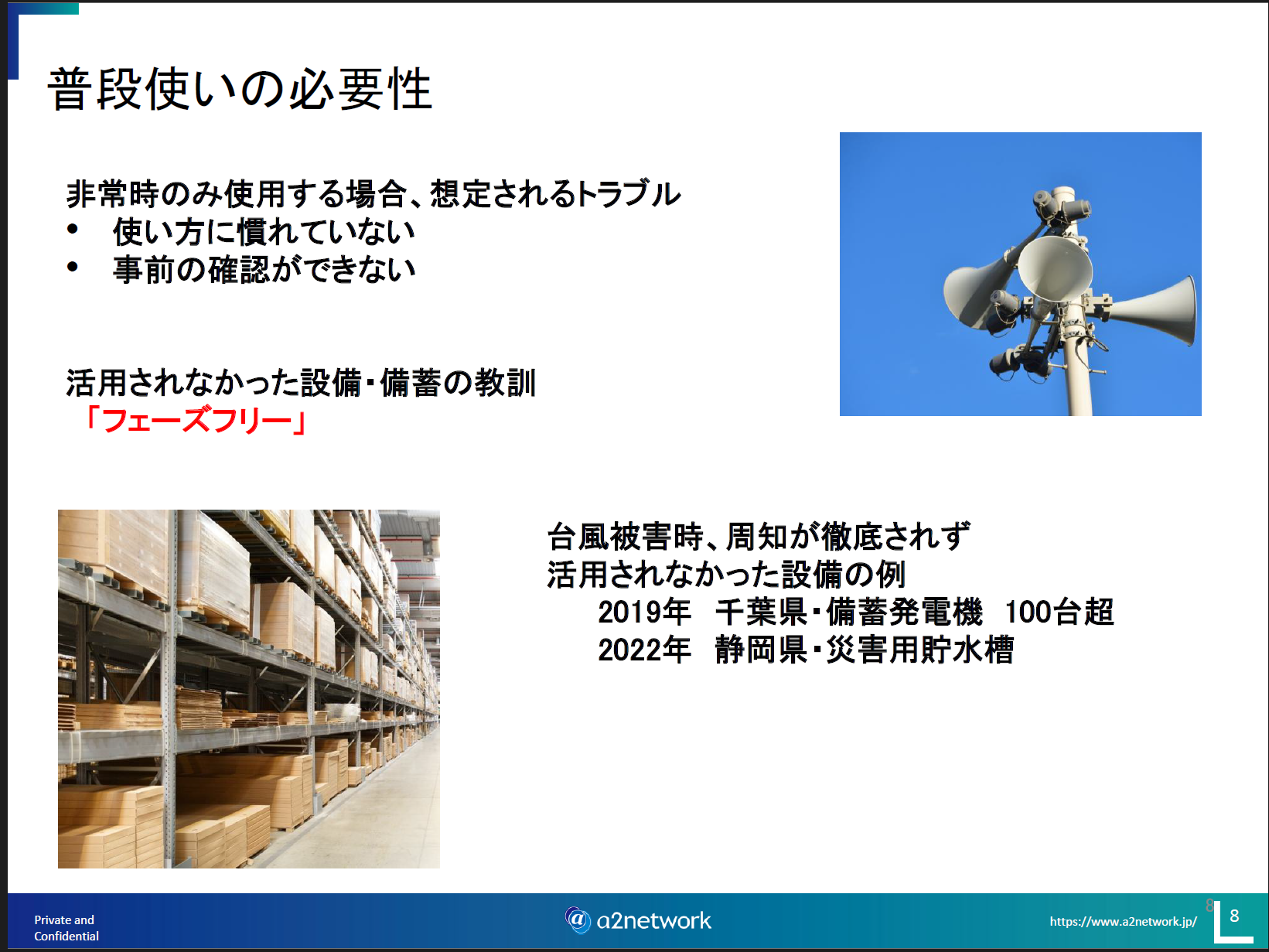

フェーズフリーという考え方

普段から使えるものを非常時にも使うという「フェーズフリー」の観点も重要です。

例えば「市町村防災行政無線」は、災害復旧、応急、救助などに使用するものを平時も活用しています。一方、非常時の設備をそのときになって初めて使おうとしたところ、使用方法がわからず使いこなせないなどのトラブルもあります。事実、令和元年に台風によって電柱が倒壊し64万戸が停電した千葉県では、災害用に備蓄していた発電機250台の半数以上が周知の不足により倉庫に眠ったまま貸し出されず活用されなかったことが後にわかりました。こういった過去の教訓から「普段使っているものを備えに生かす」というフェーズフリーの考え方は徐々に広がってきています。

途切れない通信を実現する「スカイベリーpro®」

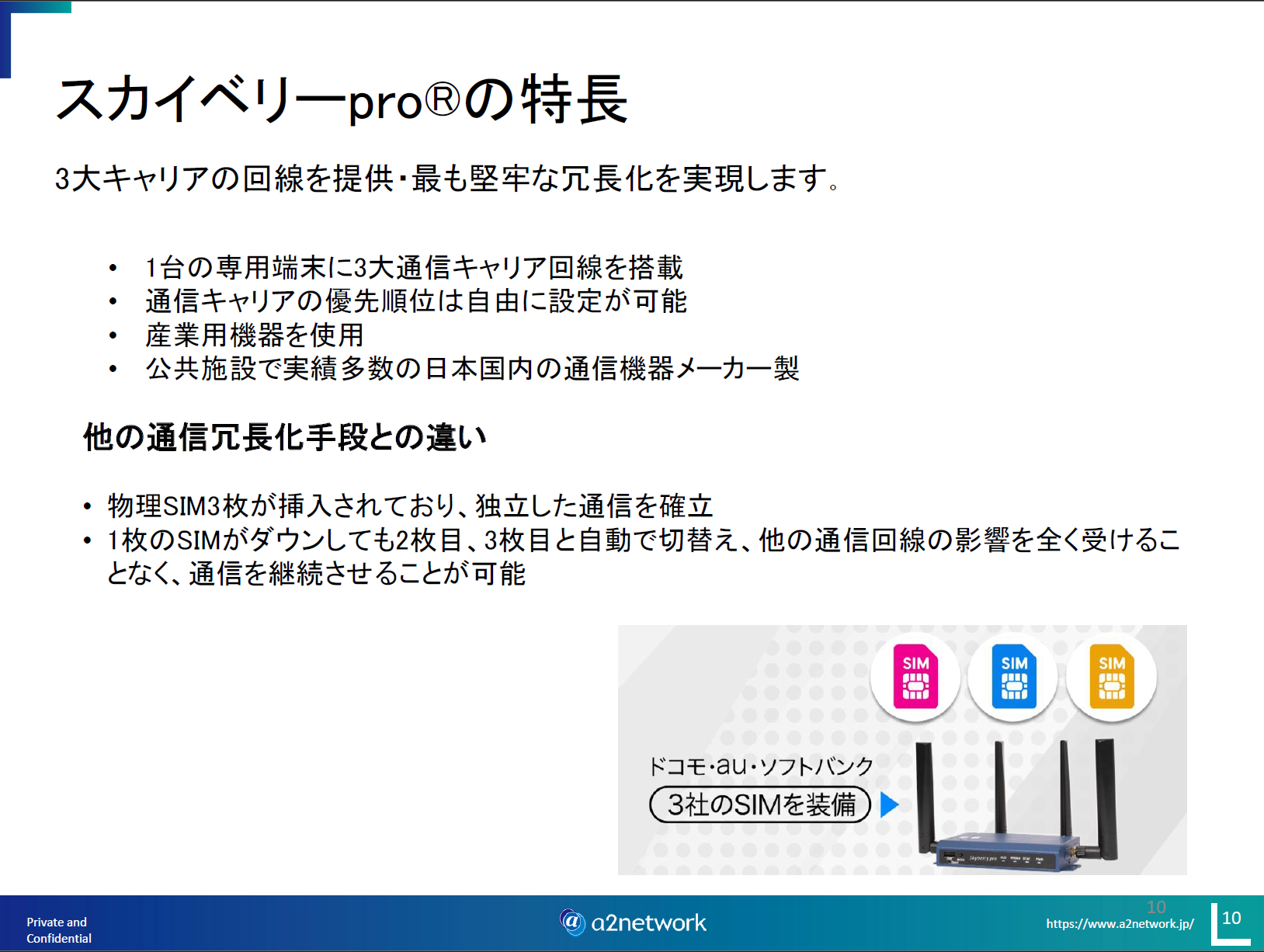

非常時に向けて通信を冗長化しかつ平常時も使えるサービスの一つの例として「スカイベリーpro®」を簡単にご紹介させてください。こちらは1台の端末にdocomo、au、SoftBankの3大通信キャリア回線を搭載したもの。通信障害を自動的に感知し、使える通信に切り替えることで途切れない通信を実現するサービスです。

具体的な活用イメージは、大きく分けて2つです。

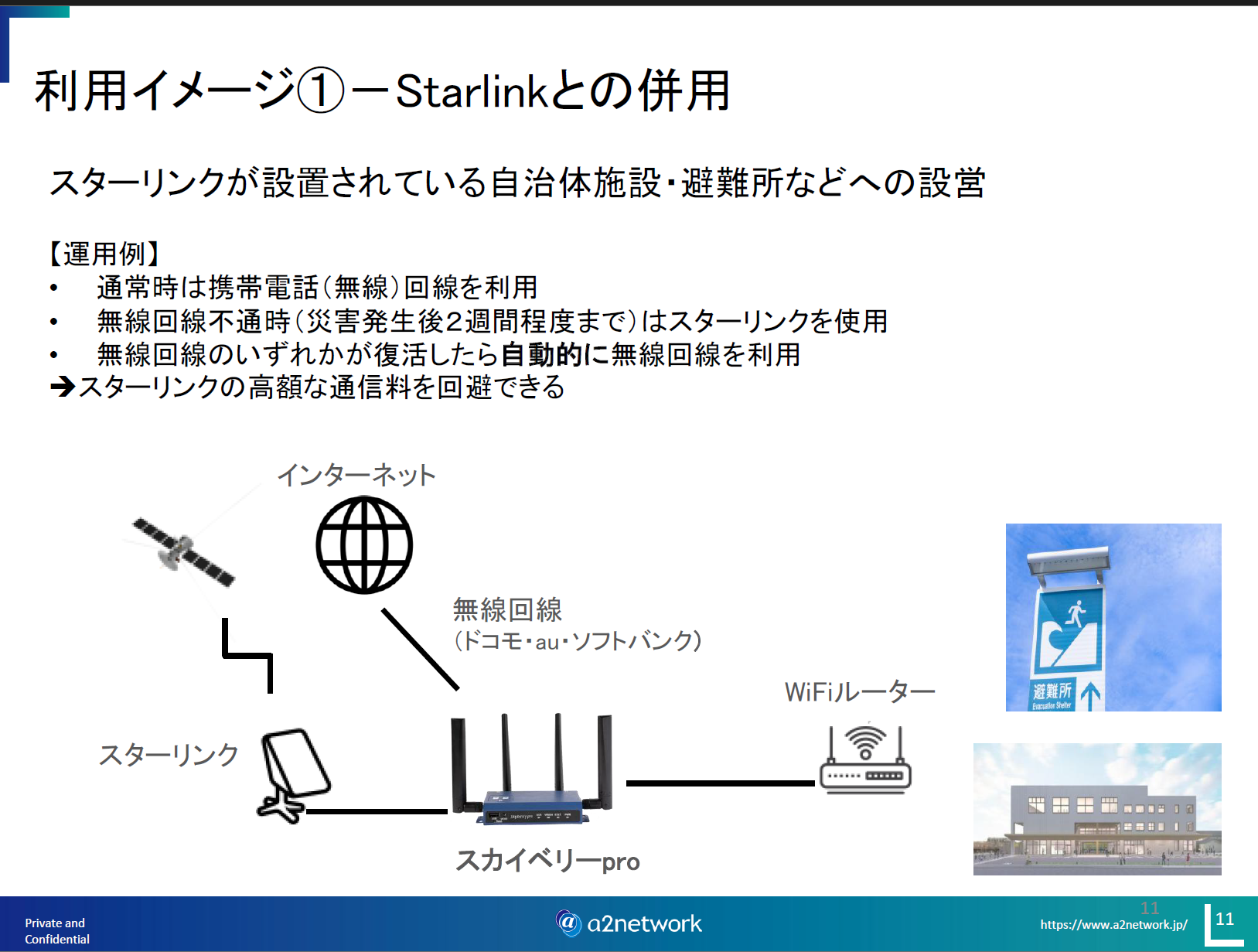

1)Starlinkとの併用

地球から離れた衛星を基地局として利用するStarlinkはよほどの荒れた天気や通信の遮蔽物の多い都市部以外ではどんなときもつながりやすい点が特徴です。一方で、アンテナなどの初期費用に加え1カ月あたりのデータ利用量が40GBを超えると一気に高額になります。しかし、当社の「スカイベリーpro®」と併用すると通常ときは携帯電話の無線回線を使い、災害などで無線回線が利用できないときにだけStarlinkを利用するといった運用が可能です。

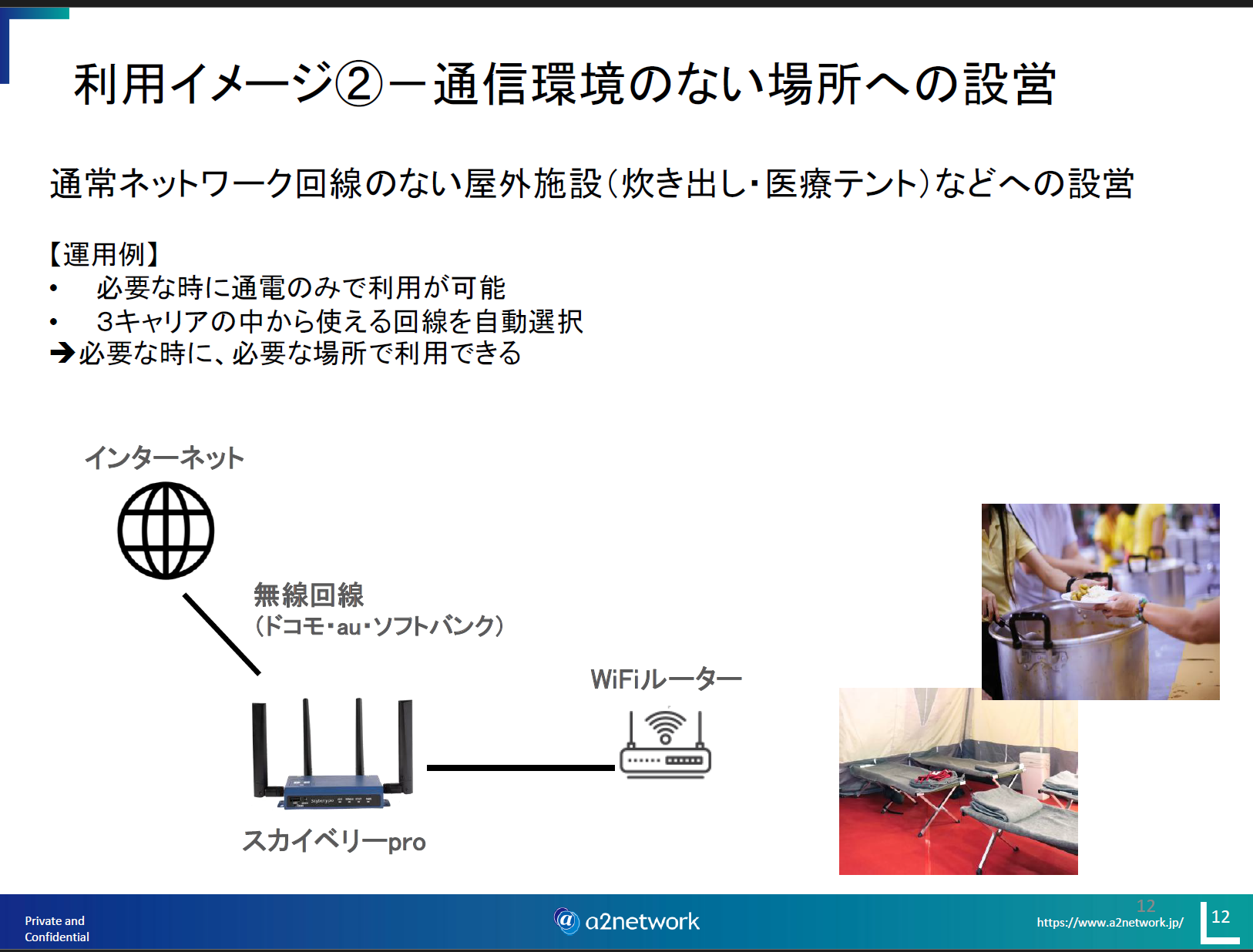

2)通信環境のない場所への設営

炊き出しや医療テントなどを屋外に急遽設置するとなった場合、大人数で利用できる固定回線があった方が、利便性が高いことは明らかです。「スカイベリーpro®」なら3大キャリアの中からその時に使える回線を検知し接続するため利用できる可能性が高い上、大容量の通信をその場にいる人たちで分け合って使うことが可能です。

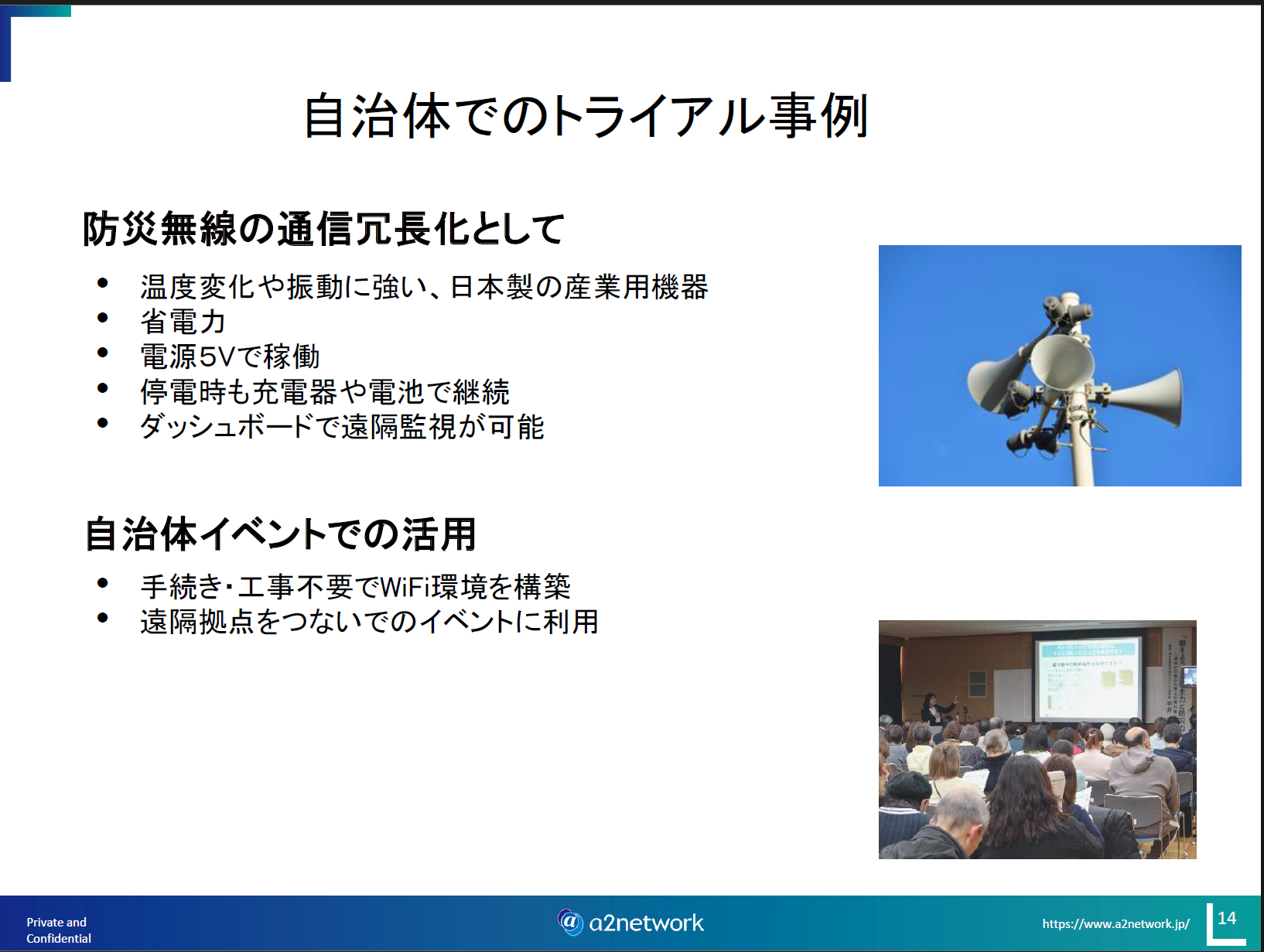

実際に「スカイベリーpro®」は自治体関連のトライアルを複数回実施しています。

また、遠隔医療の分野でも活用が始まっています。例えば「MONET Technologies社」が提供する医療モビリティサービス「医療MaaS」では、医療サービスとモビリティを掛け合わせ地域医療に貢献するサービスを自治体に向けて提供しています。

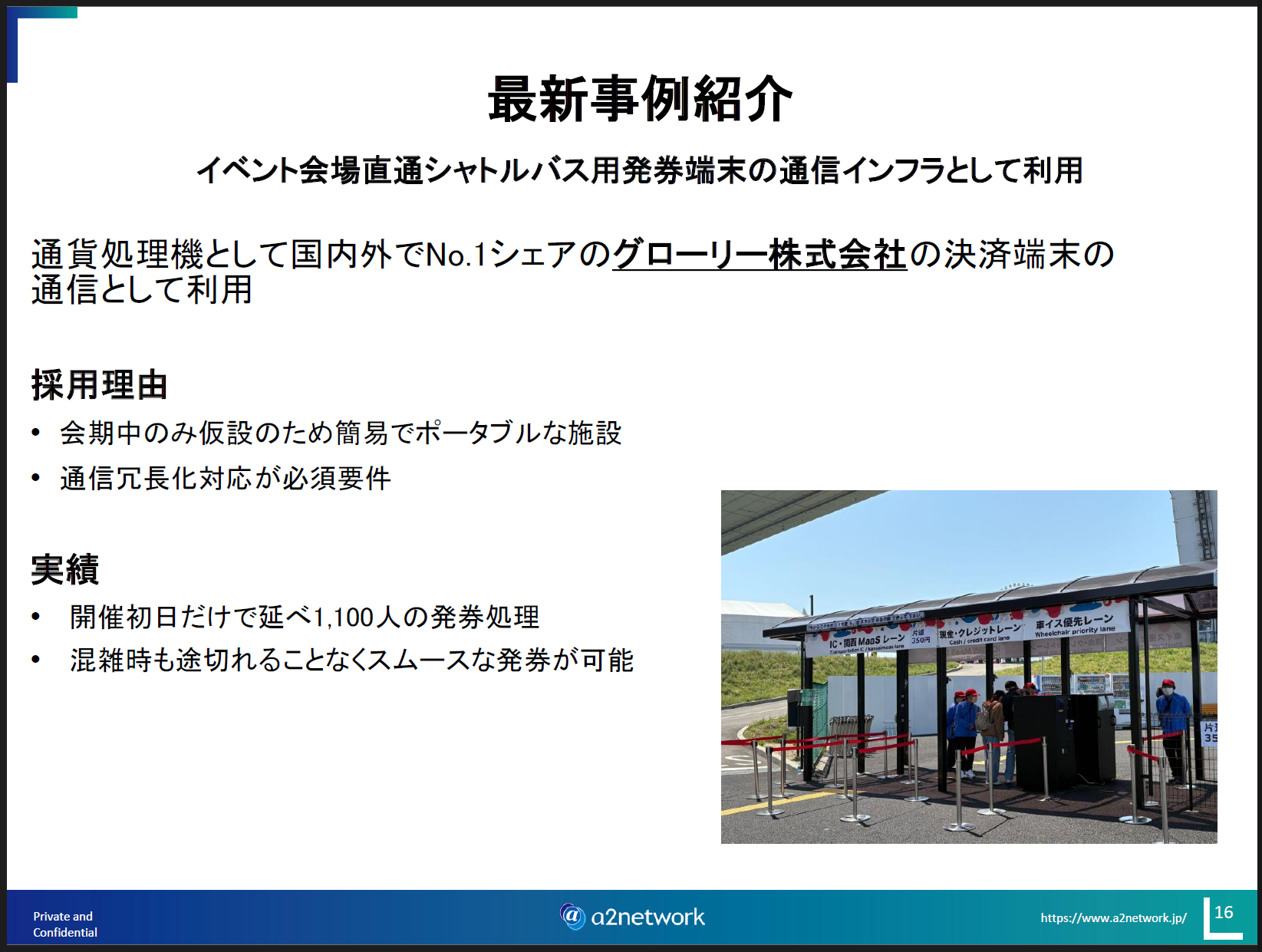

また、関西・大阪万博の会場行きシャトルバス乗り場でもチケット発券端末の通信として活用されています。

ご興味がありましたらぜひお問い合わせください。

被災自治体に学ぶ、災害関連死への課題と、経験にもとづく防災DX

第3部を担当したのは、ポケットサイン株式会社の佐伯航平さん。「災害関連死」につながりかねない課題の解説と、被災自治体が望んだ防災DXについて解説してもらった。また、防災施策をどのように住民に普及させたのか、その仕組みも併せて紹介する。

【講師】 佐伯 航平 氏

佐伯 航平 氏

ポケットサイン株式会社

ポケットサイン防災・プロダクトマーケティングマネージャー

プロフィール

新卒でサイバーエージェントに入社後、2016年に株式会社メルカリでPMMのポジションを同社に新設し、マネージャーとして複数事業の成長に貢献。2024年より現職。

直接死より多い可能性もある「災害関連死」

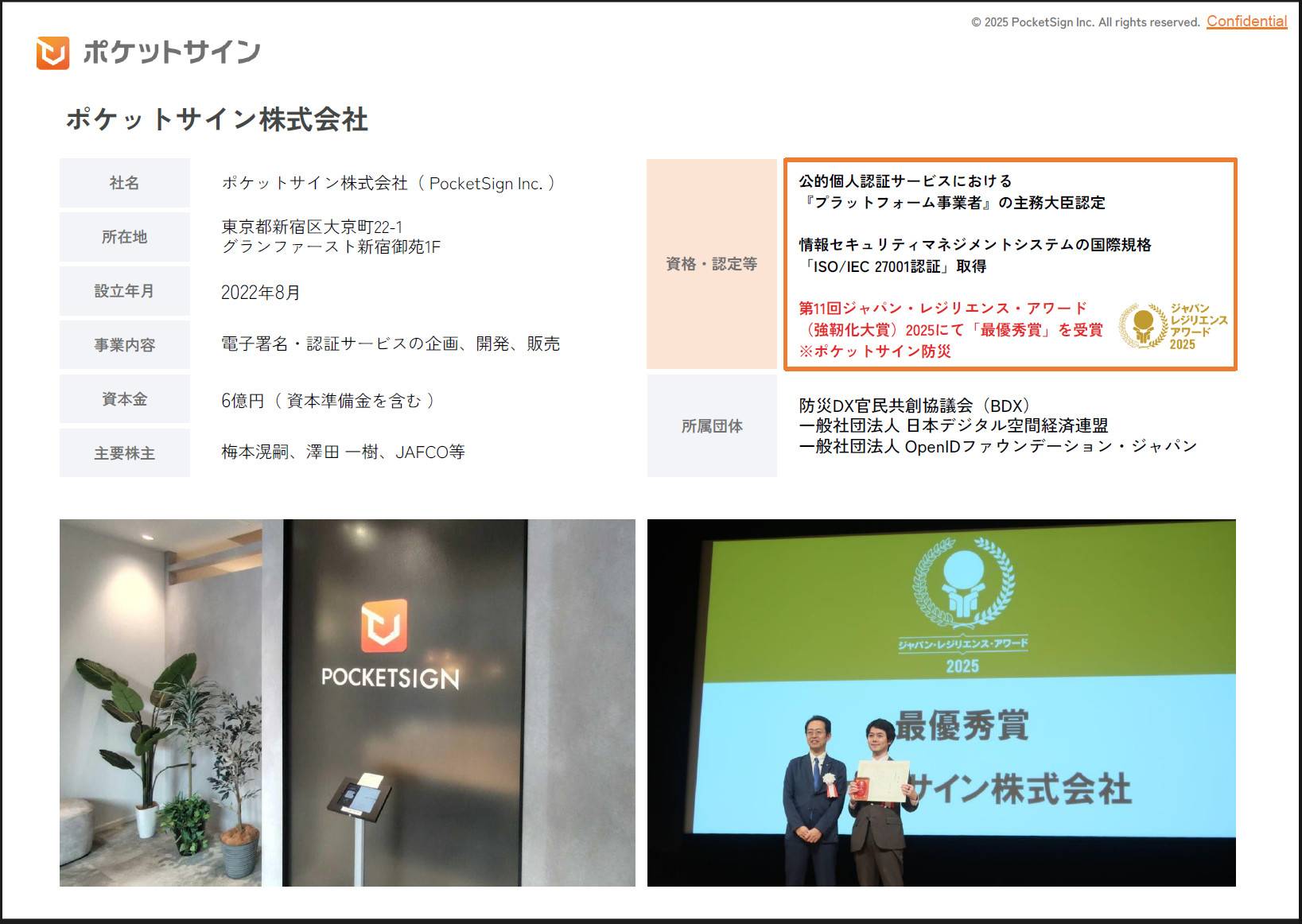

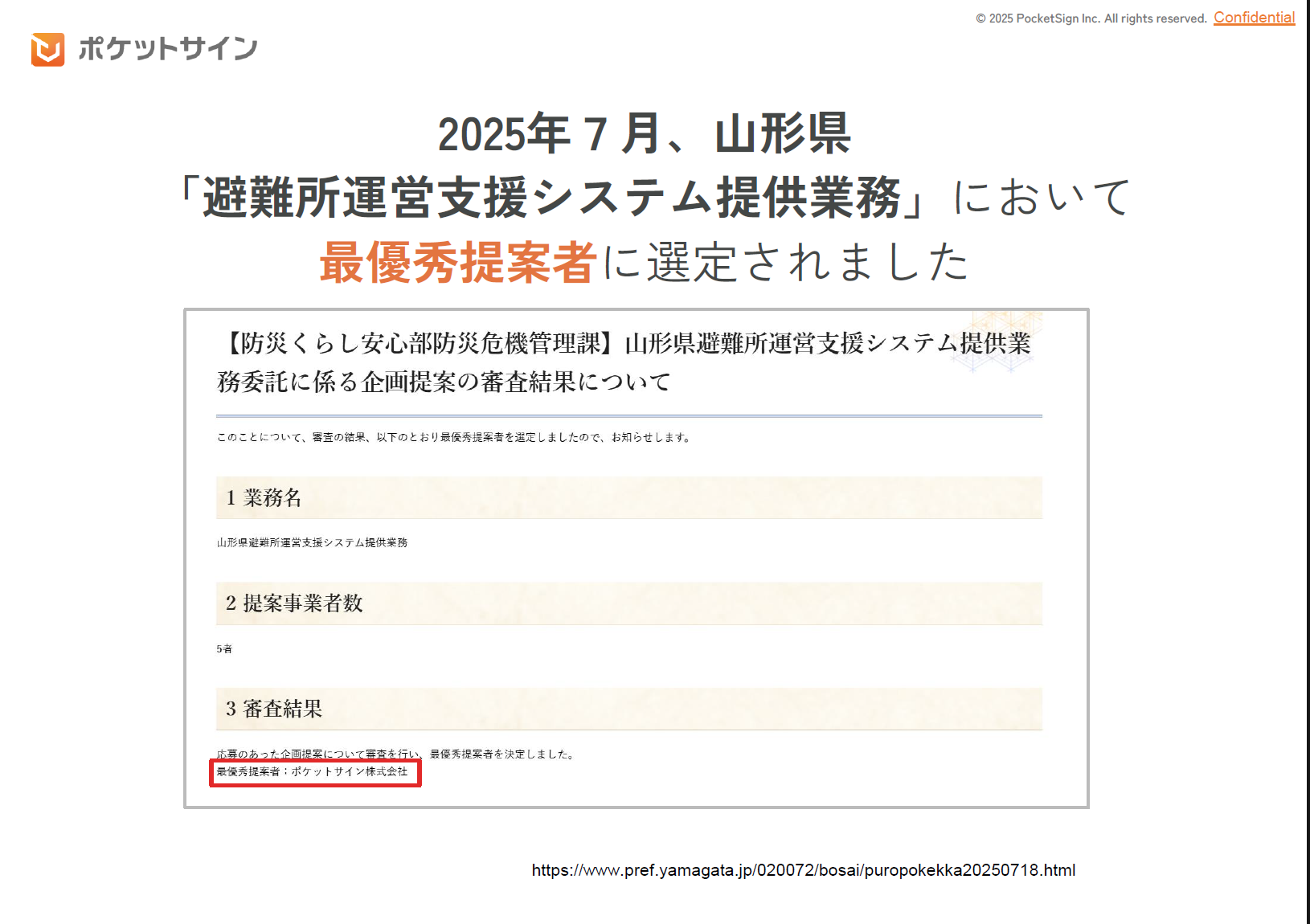

2020年8月に設立した弊社は、マイナンバーカード認証という国の仕組みを扱う専門的なライセンスを有しています。その信頼性を基盤にデジタル技術で防災分野での課題解決に取り組んでおり、ありがたいことに「ジャパンレジリエンスアワード」で最優秀賞をいただき、山形県の避難所運営システムのシステム提携業務においては最優秀提案者に選定いただいています。

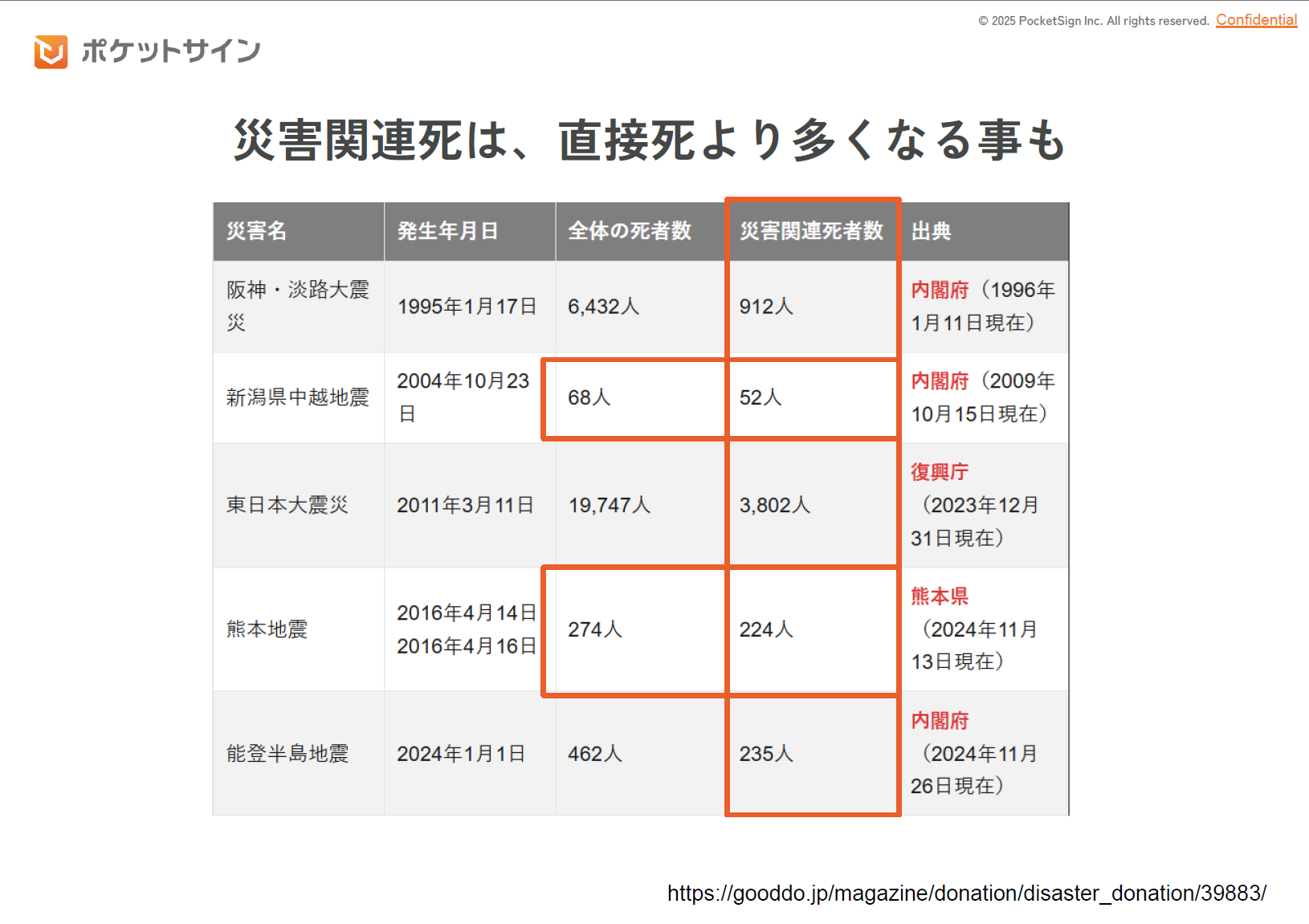

現代の防災において重要なキーワードの一つ「災害関連死」。内閣府は「当該災害による負傷の悪化または避難生活等における身体的負担による疾病(しっぺい)により死亡」と定義しています。災害関連死は直接死より多くなることもあり、平成28年に起きた熊本地震では全体の死者数が274人に対し、災害関連死が224人という結果が出ています。多くの方が、避難生活の中で命を落としているということです。

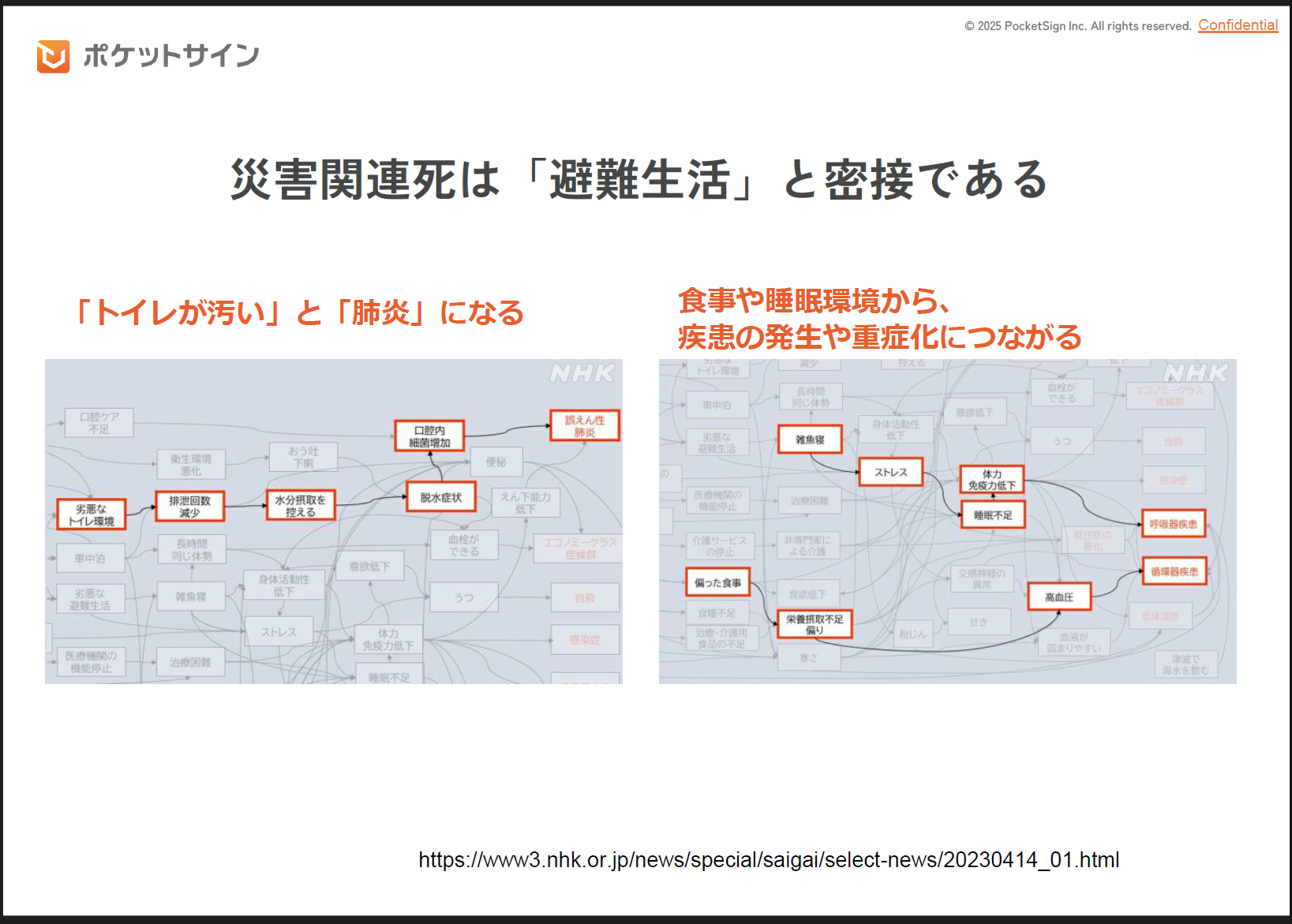

災害関連死とひところで言っても様々な要因がありますが、今回は以下の「負の連鎖」を可視化した図をもとに見ていきます。

例えば、避難所のトイレがすごく汚れていたり数が足りていなかったりすると、多くの人はトイレに行くのをためらってしまいます。その結果、排出回数を減らすために水分摂取を控えるようになり、脱水症状を引き起こしかねないのです。これが、避難所生活の現実です。つまり、避難所の受け入れ体制の設計と避難生活者への情報収集と支援の設計が重要となります。

専用のアプリで課題を解決

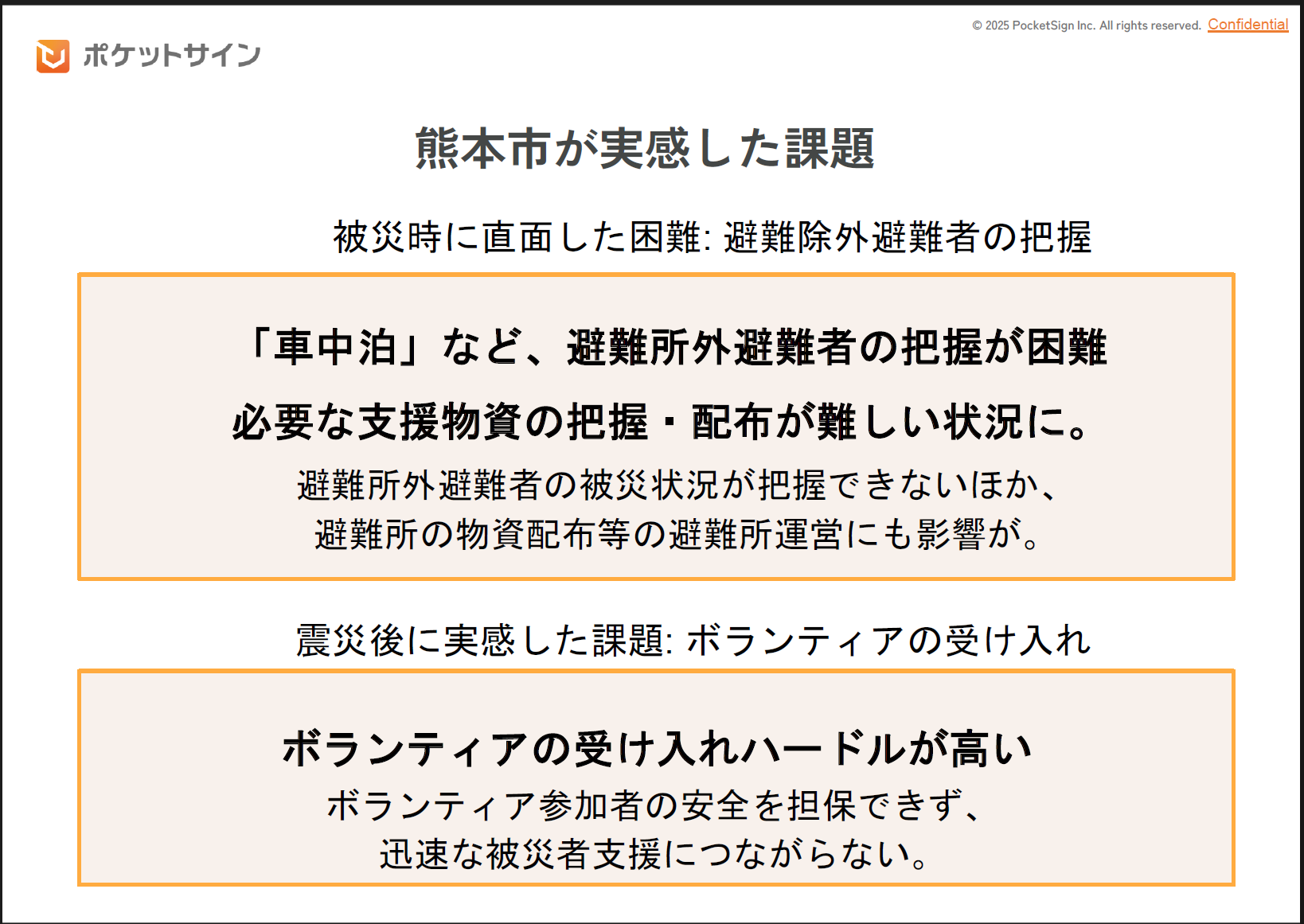

そんな熊本市に対し、私たちが行った取り組みを紹介します。熊本市と話す中で見えてきたことは、大きくわけて2つの課題です。

1)避難所に入れなかった人たちの把握

避難所が満員だったり、ペットと一緒に過ごしたかったり、プライバシーを大切にしたいといった理由から、自家用車で寝泊まりする方が熊本市にはたくさんいました。ところが、行政の立場からすると「どこに、どんな人が、どんな体調で車中泊をしているのか」が把握できず、支援が届かないという問題がありました。いわば“見えない避難者”が生まれてしまったのです。

2)ボランティアの受け入れ

全国から多くの方がボランティアとして駆けつけてくれたものの、保険加入の確認や身元確認の手続きがとても複雑で時間がかかり、スムーズに受け入れられませんでした。その結果、復旧作業が遅れてしまうというジレンマがあったと伺っています。

こうした課題を解決するために熊本市と一緒に専用のアプリを開発しました。機能は「防災」と「ボランティア」です。「防災」では、避難所に行かなくてもアプリを通して自身の避難状況を市に伝えることができる機能を追加開発しています。

また、GPS機能を備えており、市民の状況を地図上で把握してプッシュ型の支援を届けることができます。

「ボランティア」は、平時から地域のボランティア活動の活性化を促進できるアプリにしました。

保険加入の確認をアプリで促す仕組みを開発しているため、災害時には身元が確認されたボランティアを安全かつ円滑に受け入れる体制が整っています。

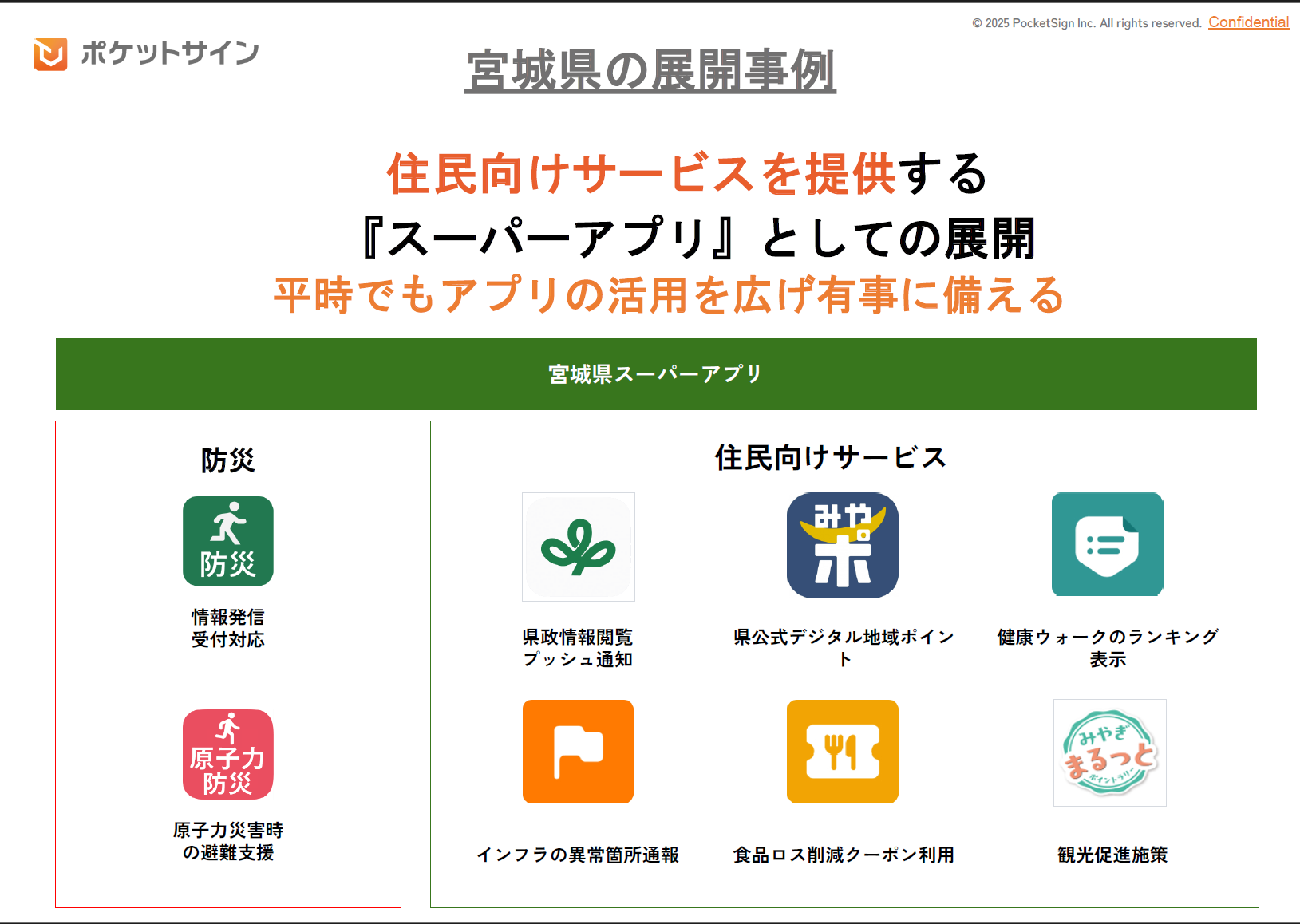

宮城県も防災アプリを導入

また、東日本大震災を経験した宮城県では「正確な情報の共有が難しい」という課題に直面したと聞いています。避難所ごとの状況や誰にどんな支援が必要かを把握できなかったため、物資を届けられないというもどかしい状況が発生してしまったのです。これを踏まえ、当時の村井県知事のリーダーシップのもと「防災アプリ」を開発しました。

避難案内機能や受付のDXの機能、必要物資を把握する機能を実装し、現在では県全域で導入されています。今後も、熊本県や宮城県に求められている機能や国が公開した「モデル仕様書」に合わせ、防災アプリの機能を拡充していきたいと思っています。

防災スーパーアプリで周知徹底

しかし、防災アプリを開発しても普及しなければ意味がありません。そこで、私たちは「防災スーパーアプリ」も提供しています。

防災以外にも様々なアンケートやコミュニティなどを提供し、これらを各自治体が自由に拡張できるようにしています。

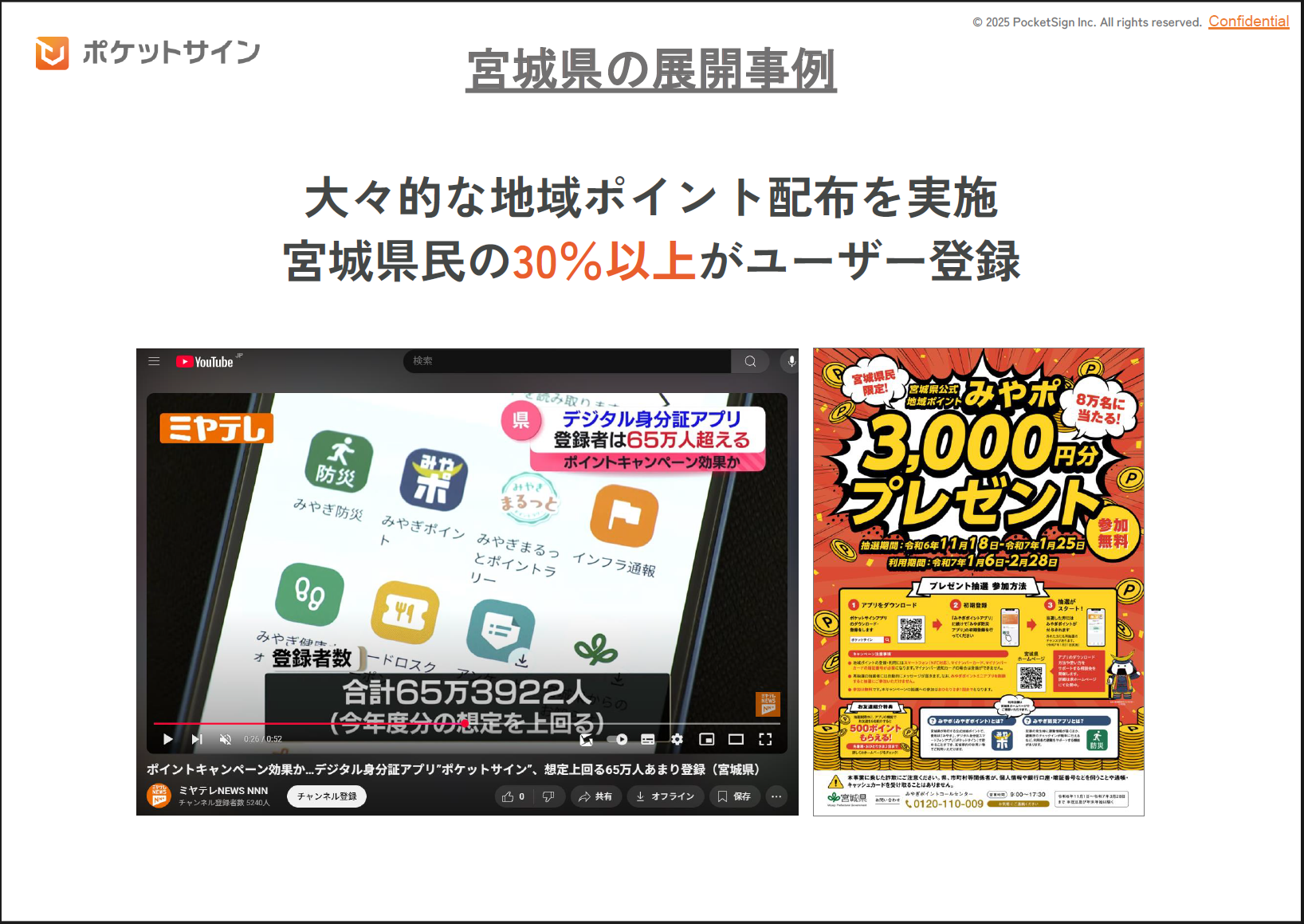

この仕組みを最大に発揮したのが宮城県です。

アプリを登録した人にポイントをプレゼントするという戦略を立てました。この結果、65万人以上もの方々がユーザー登録をしました。また、平時でもアプリの活用を広げて有事に備えるという点では、住民向けのサービスもアプリ内で展開することが大切だと感じています。

ミニアプリはこのように多彩な種類を用意しています。

各自治体の都合に合わせられるよう、導入方法もバリエーションを揃えているので、ぜひ一度ご検討いただけますと幸いです。

多彩な被災者支援主体間の連携の必要性

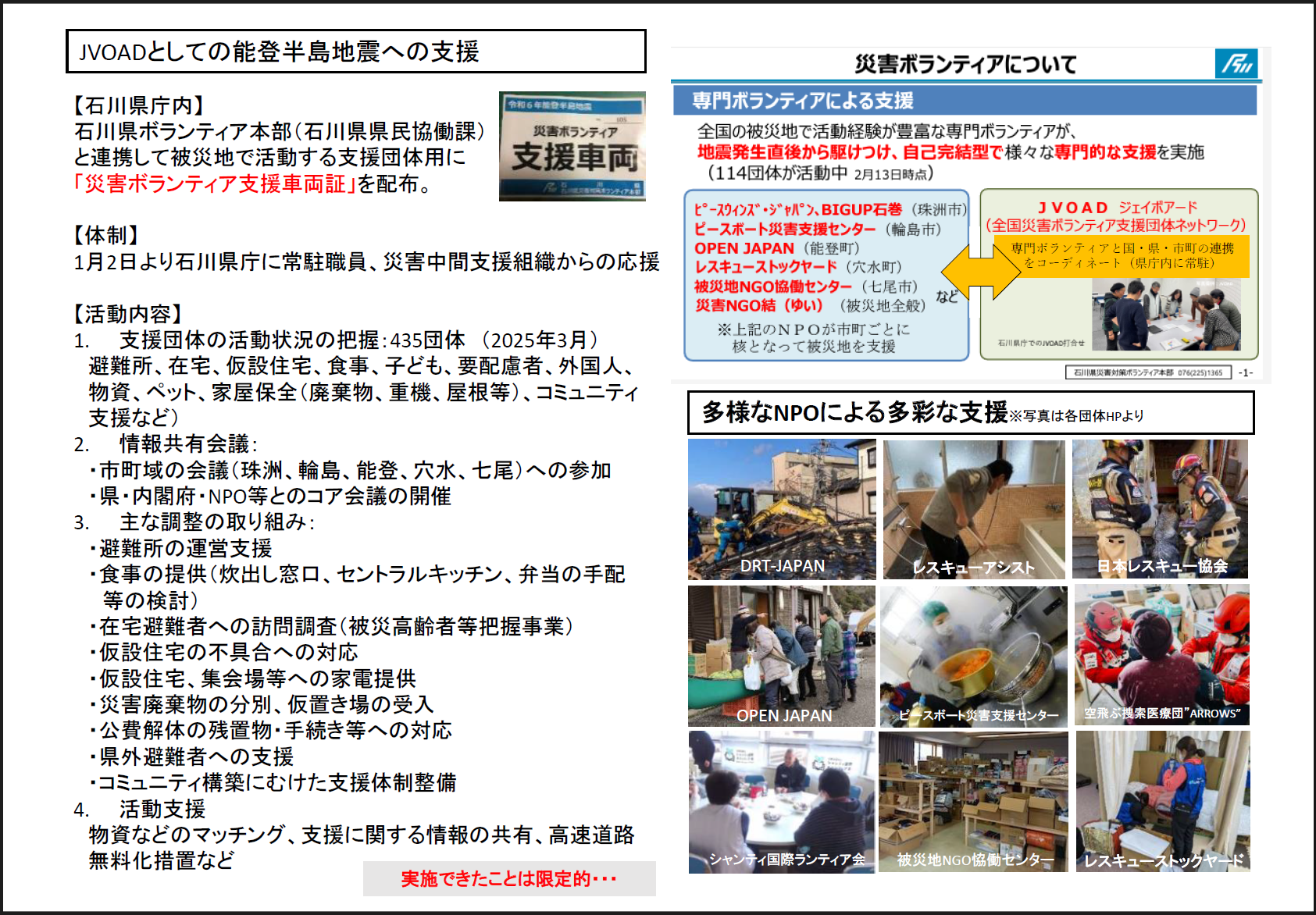

第4部を担当したのは、認定特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 代表理事の栗田暢之さん。近年の災害では多様な避難形態が増えているため、行政だけで支援を担うには限界があり、民間団体との連携が不可欠だ。そこで、官民連携の実例をもとに、実務に活かせる連携のポイントを共有してもらった。

【講師】 栗田 暢之 氏

栗田 暢之 氏

認定特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 代表理事

プロフィール

1995年の阪神・淡路大震災を機に、認定NPO法人レスキューストックヤードを設立。以後、全国各地の災害支援に携わる。2016年に設立されたJVOADの代表理事に就任し、官民連携による支援体制づくりを推進。政府や自治体の各種委員を歴任するほか、岐阜大学、至学館大学、愛知医科大学で非常勤講師も務める。

今、問われる連携の大切さ

私は、名古屋市にある認定NPO法人レスキューストックヤード(RSY)の代表であり、全国の連携組織JVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)の代表理事です。RSYは現場で細やかに動く「虫の目」、JVOADは全体を見渡し調整する「鳥の目」という役割分担で、被災者支援を進めてきました。

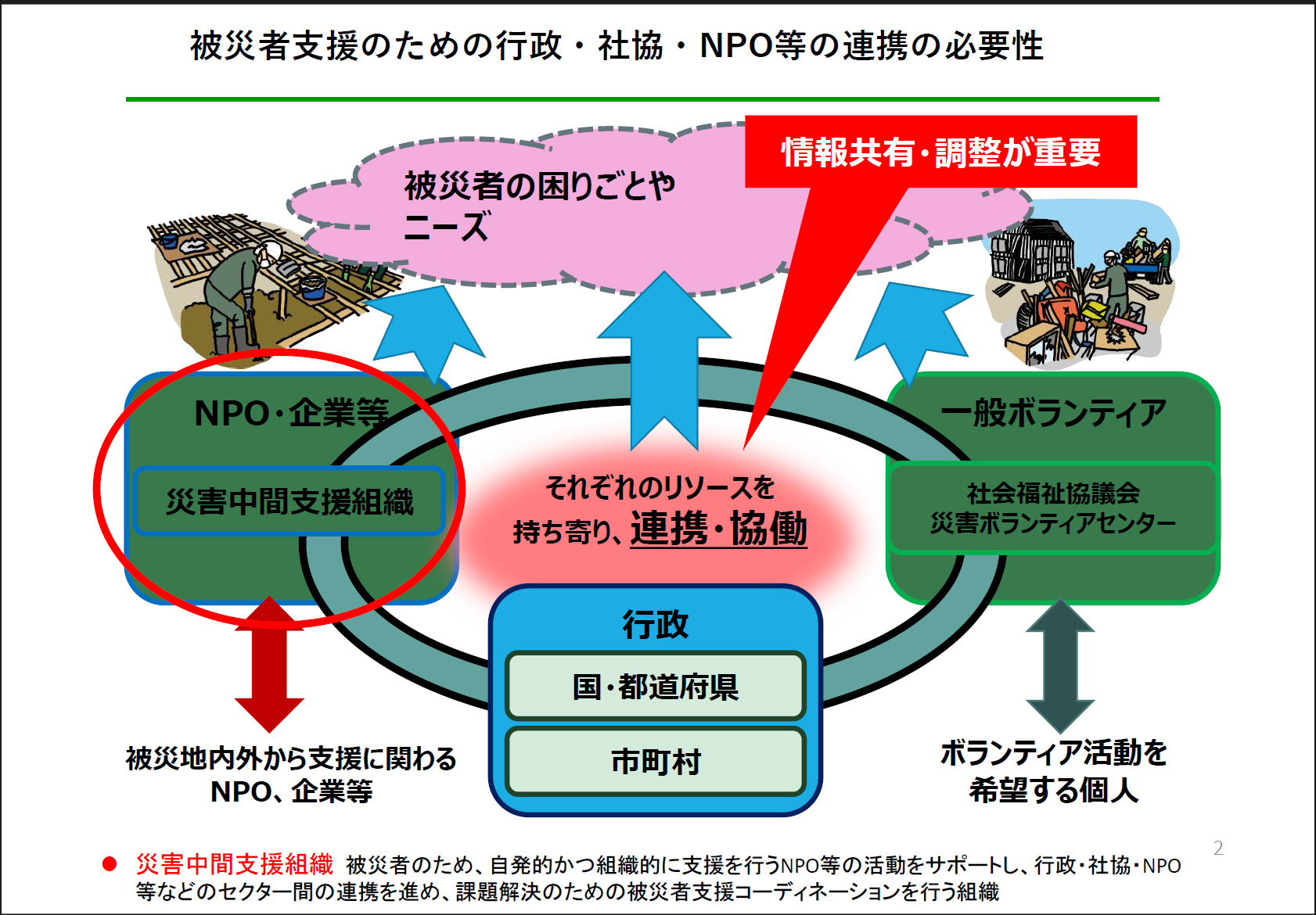

災害対応の最終目標は被災者の生活を守ることですが、そのためには行政・社協・NPO・企業・ボランティアの力をつなぐ“中間支援”の仕組みが不可欠です。中間支援組織は、現場で活動する多様な団体を支え、縦(国・県・市町村)と横(社協・NPO・企業・住民)をつなぎ、情報共有と調整を行うハブです。現在、都道府県単位でこうした組織づくりが進み、全国で体制整備が広がっています。

しかし、多数の団体が支援に入ったものの、誰がどこで何をしているかが見えにくく、支援の漏れや重複が生じることもあります。そこで、平成28年の熊本地震で行った「情報共有会議(火の国会議)」では、避難所、子ども支援、技術系支援などテーマ別・地域別に課題を出し合い、専門NPOが全避難所をアセスメントして優先度の高い現場に入るといった合理的な配分が可能になりました。

以降の災害でも、同様の「情報共有会議」と災害中間支援の枠組みが有効に機能しています。例えば房総半島台風では、要支援世帯を抽出し、自衛隊・国交省・消防・専門NPOが役割分担して屋根のブルーシート張りを進め、技術系NPOが全体の約14%を担いました。張り方の手順や「雨天時は作業しない」「重しは砂袋のみ」などの安全基準もNPOが整理し、自衛隊への講習にまでつながりました。

能登半島地震の事例

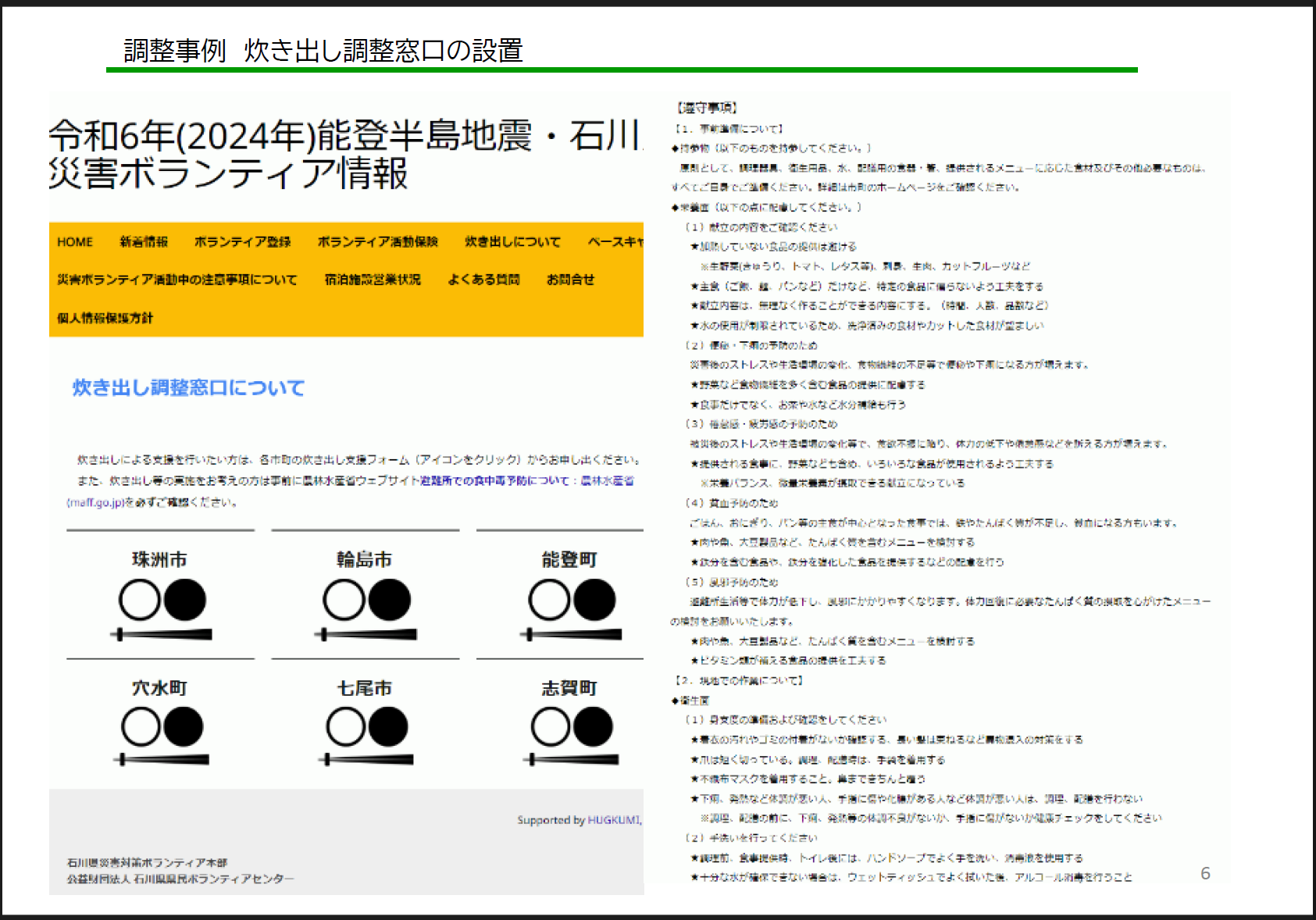

能登半島地震の際はJVOADスタッフが1月2日から県庁に入り、避難所・在宅避難・仮設住宅・コミュニティなど多分野の団体の活動を把握しつつ、県・内閣府・市町の会議と連動して現場調整を進めました。初動では床が硬い避難空間、トイレの逼迫、食の不足など基本的な環境改善が急務で、技術系NPOであっても炊き出しから着手するなど柔軟に動きました。

また「炊き出しに行きたい」という全国からの申し出に、日時・場所などを事前調整する専用サイトを整え、行政の公的供給による配食とバッティングしないように配分しました。

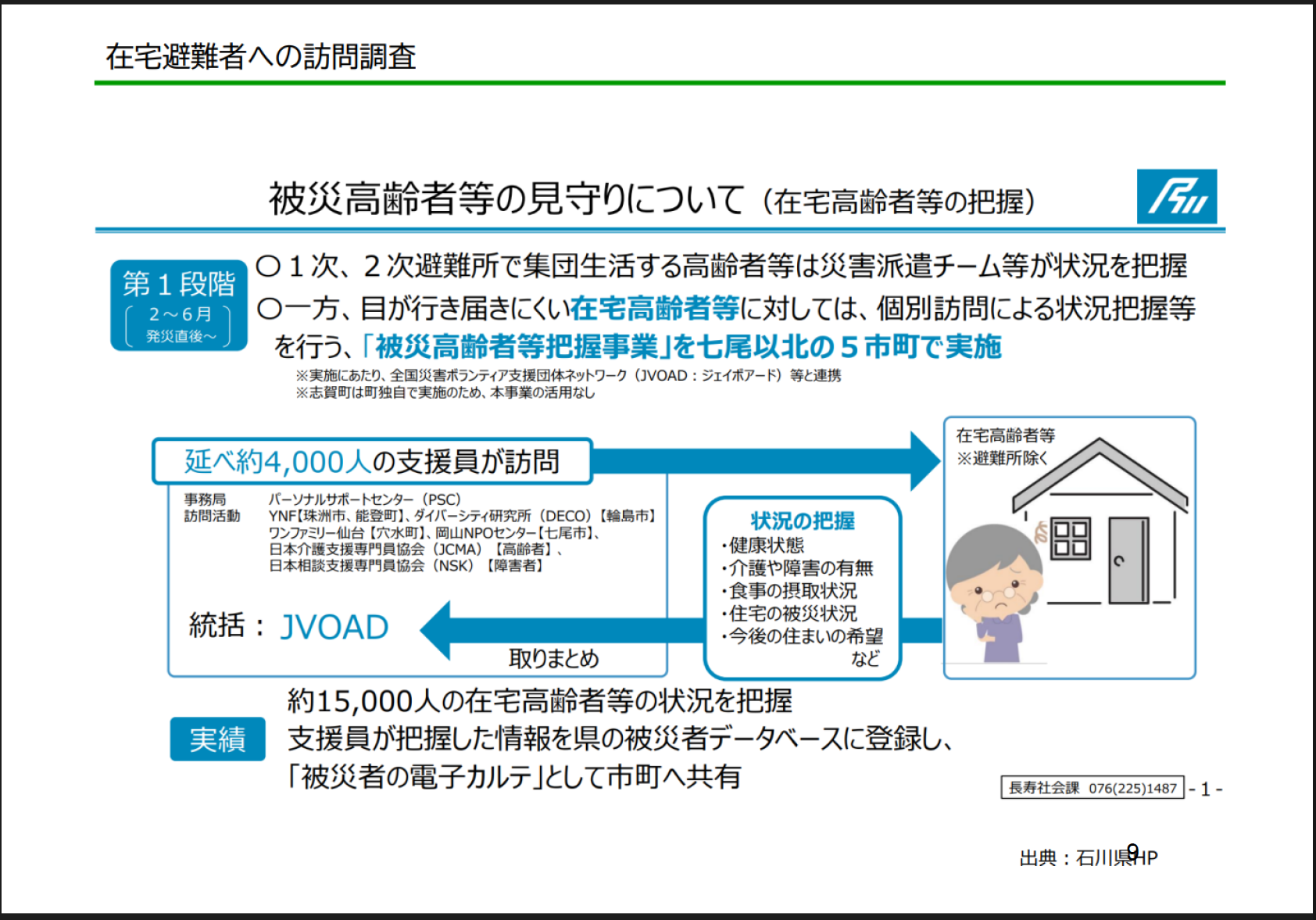

在宅避難の見守りも大きな柱です。厚労省の「被災高齢者等把握事業」を石川県→JVOAD→専門NPOで実施し、支援員約4,000人が約1万5,000人を訪問。洗濯や食物アレルギー、服薬など生活上の困り事をカルテ化して市町に共有しました。

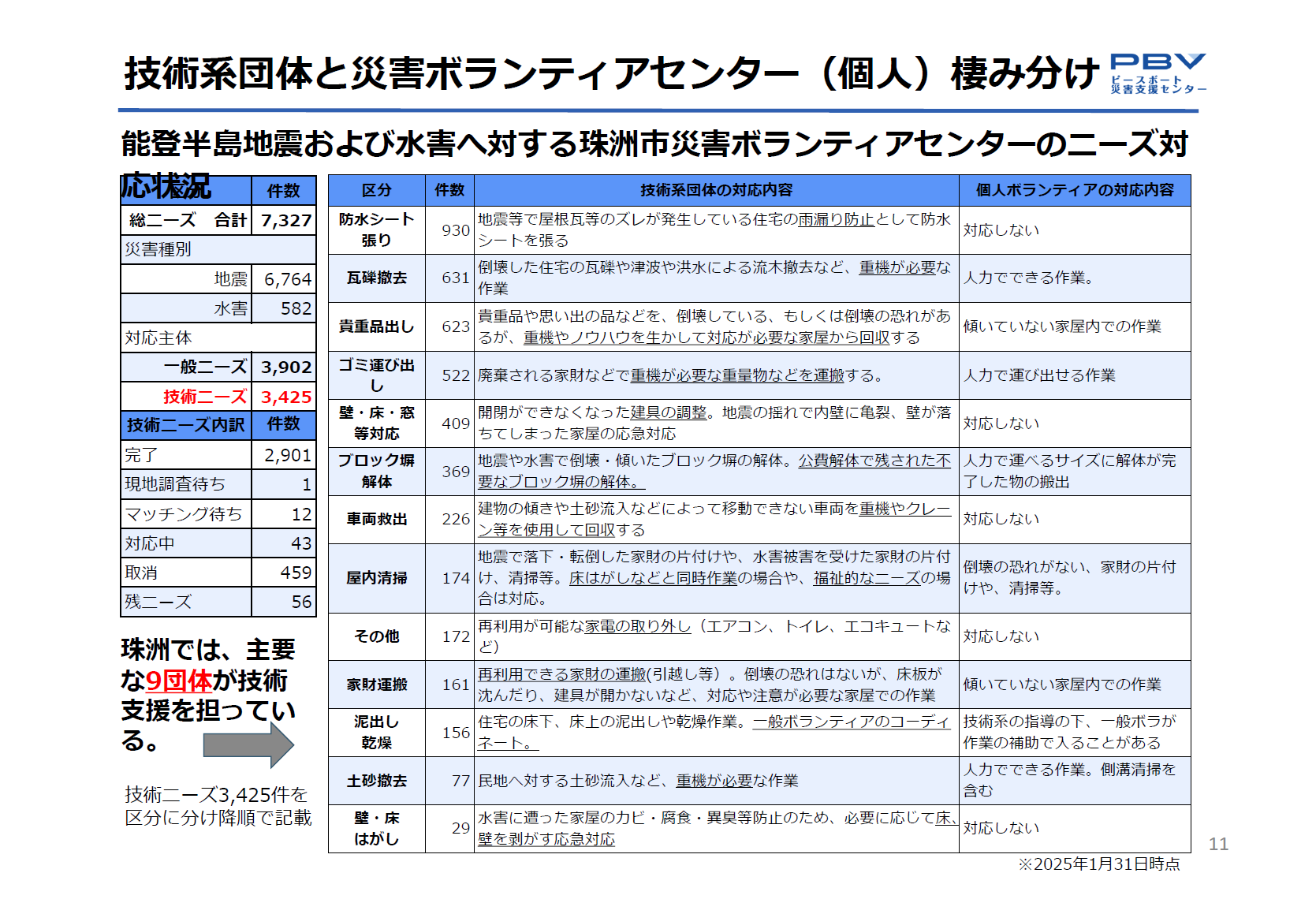

技術ニーズと一般ニーズの棲み分けも徹底しました。例えば「車両救出」は傾いた建屋を養生し、チェーンソー・クレーンで動けなくなった軽トラを出すなど、専門技能が必要なため一般ボランティアは入れません。ブルーシート、ブロック塀解体、重機を伴うがれき撤去なども同様です。役割を明確に分けることで安全と効率を両立させました。

政府は今回の経験を踏まえ、「被災者援護協力団体の登録制度」を開始しています。登録のねらいは、平時から官民・民民の顔の見える関係をつくり、発災時の情報共有を速くすることです。ただし、登録しないと支援に入れないわけではありませんし、登録=自動的な公費支援でもありません。誤解を避けつつ、平時のネットワーキングと定例の情報共有会議を地道に続けることが、発災後の速さと質を左右すると考えています。

被災者支援はフェーズごとに変わる

改めて、ボランティアの全体像を俯瞰してみます。ひと口にボランティアと言っても様々。災害だけではなく、平時の福祉や教育など、フェーズごとに様々な課題があります。私たちは、こうした方々や学識・専門家のみなさんとも“横につながる”連携を広めていきたいと考えています。

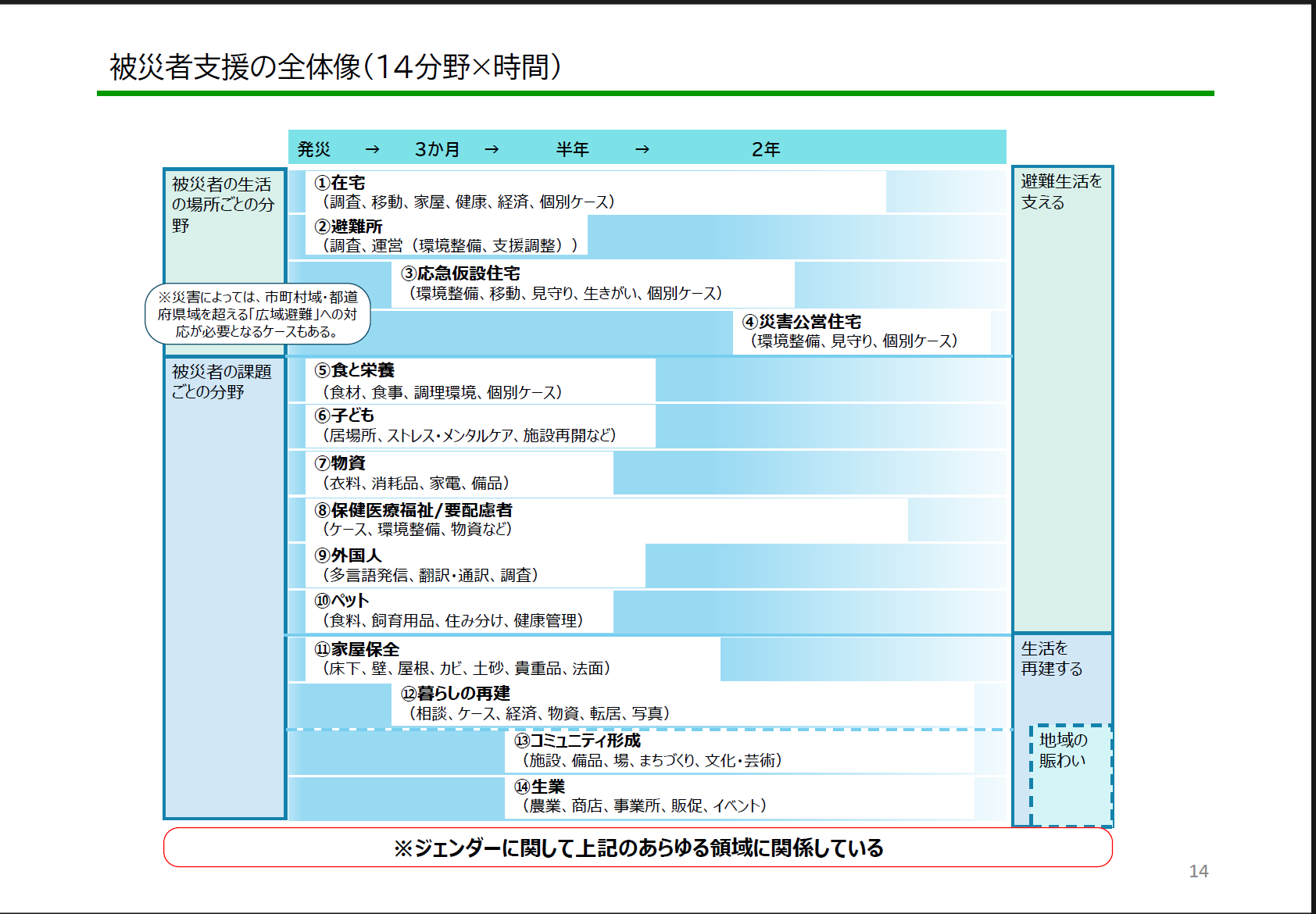

災害対応は“時間の流れ”で課題がどんどん変わります。このフェーズが移るたびに、必要な支援は姿を変える。だからこそ、被災者の「今いる場所」に合わせて、全体を見渡しながら支援を組み立てる視点が欠かせません。

阪神・淡路から30年。日本の災害支援は、社協の災害ボランティアセンター、NPO・企業の参入、情報共有会議、そして災害中間支援という“連携と調整の仕組み”へと進化してきました。これからも、支援の「もれ・むら」をなくすために、行政・社協・NPO・企業・住民が対話を続け、平時からの関係づくりを高めていくことが大切です。ぜひ、引き続き連携していけたらと思っています。

スマートメーター×防災DX:災害対応現場の判断を支える電力活用術

株式会社NTTデータの丸山凛太郎さん、石川県デジタル推進室の竹本太郎さんが登壇されました。 本セッションでは、制度改正を背景に、自治体においてスマートメーターから取得した電力データを災害対応にどう活用するか、その具体的な取り組みについて紹介されました。

※登壇内容には非公開情報が含まれるため、本レポートへの掲載はございません。お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works