近年、男性の育児休業・休暇取得が注目されている。国の少子化対策の一環として取り組まれており、男性の育休取得が女性同様になると、女性側の継続就業にも改善が期待できるだろう。「女性だけが就業を諦めなければいけない社会を変えていこう」という動きが全国的に生まれ始めている。

国家公務員の育休取得率は年々上がってきている。そこで気になるのが、地方公務員の育休取得状況ではないだろうか。国家公務員は民間企業の模範となるべく、先駆けて育休を取得できるようになっているが、地方公務員の育休取得率はまだ低水準であるといわざるを得ない。そこでこの記事では、男性地方公務員の育休制度について詳しく解説するとともに現在の取得状況を紹介する。

【公務員男性の育休】

(1)【完全解説】公務員男性の育休、もらえる手当や取得のコツまで ←今回はココ!

(2)【男性育休~仕事編~】仕事の混乱は?取得してどうだった?経験者にアンケート!

(3)【男性育休~家庭編~】育児は大変?家事の分担は?経験者にアンケート!

(4)【男性育休】育休取得経験者から実践的アドバイス!

※掲載情報は公開日時点のものです。

※2025年3月12日に最新情報を反映しました(初回公開:2022年1月12日)

国家・地方公務員は性別問わず育休を取る時代に

男性が育児休業・休暇を取ることに対し、数年前から度々メディアでも取り上げられてきた。しかし男性が育休を取るには、職場の文化やキャリアへの不安などが壁となり、普及までには至っていない。ようやく政府が動き出したのが令和2年。この年から国家公務員の男性職員が、育休を取得するよう様々な取り組みをはじめた。

政府主導で動き出した取り組みで、国家公務員の男性職員の育休取得率は上がっているが、地方公務員の取得率はまだ低水準である。

そのため、令和4年に妊娠・出産・育児などと仕事の両立支援のための制度改正が行われた。政府が主導し、国家・地方公務員は性別問わずに育休を取る時代へと動き出している。

男性地方公務員の育休取得状況を解説

地方公務員の男性職員の育児休業・休暇取得率は近年増加傾向にある。育休は「女性だけの制度」という認識だったものが、国を挙げての少子化対策の一環として男性も育休を取ることを推進しているため、少しずつ理解されやすい環境になっている。

ただし、地方公務員の育休取得率は、令和4年度のデータで31.8%と前年の19.5%よりも大幅に増加しているものの、国家公務員の取得率(令和4年度72.5%)と比べると、やはりまだ低水準である。 取得期間も1カ月以下が5割以上(※1)となっているので、地方公務員は国家公務員と比べて取得率が低いのが現状だ。

※1出典:総務省「男性職員の育児休業等の取得促進に向けた取組の更なる推進について」

育児休業等の取得促進のために大切なこととは

育児休業(育休)の取得を促進することは、個人だけでなく、社会全体にとっても重要な課題である。育休の取得をためらう背景には、職場の理解不足や文化的な固定観念が根強く存在している。特に男性の育休取得は、職場の風土や上司の意識に大きく左右されるため、単なる制度の整備だけでは十分ではない。

育休の取得がスムーズに進むためには、職場環境の整備と同時に育児に対する意識改革が欠かせない。育休を取得しやすい雰囲気が醸成されることで、職員一人ひとりが家庭と仕事を両立しやすくなり、結果として組織全体の生産性向上にもつながる。

一人ひとりの意識改革

育休の取得を促進するためには、まず一人ひとりの意識改革が欠かせない。近年、政府や自治体が育休取得の重要性を訴えているが、特に男性の育休取得率は地域や職場環境によって大きな差がある。職場全体の意識が変わらなければ、制度が整っていても実際に取得するのは難しいのが現状である。

例えば、育休を取得したいと考えている男性職員が「キャリアに傷がつくのではないか」「周囲に迷惑をかけるのではないか」と不安に思うことが、取得率向上の妨げとなっている。そのため、育休に対するネガティブなイメージを払拭し、育児を男女問わず支え合う意識を醸成することが重要である。

各種資料を使いこなそう

育休取得を促進するためには、情報を正しく理解し、周囲の協力を得ることも不可欠である。そこで活用できるのが、政府や自治体が提供する各種資料である。代表的なものとして、以下の2つが挙げられる。

● イクメンパスポート

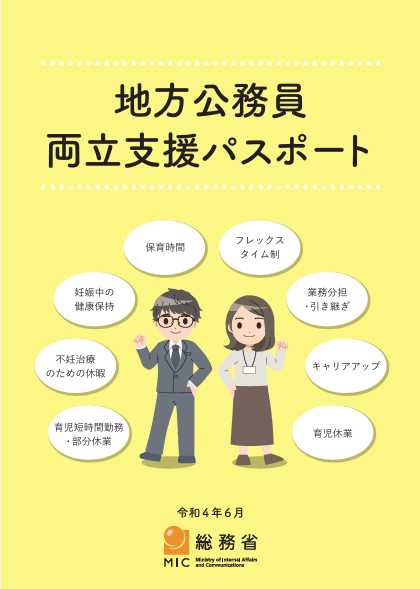

● 地方公務員両立パスポート

「イクメンパスポート(※2)」は、内閣人事局が発行している育休取得促進のためのハンドブックである。もともとは国家公務員の男性職員向けに作成されているが、WEB上で誰でもダウンロード可能なため、民間企業や地方公務員の職場でも活用できる。

※2出典:総務省「イクメンパスポート」

このハンドブックには、赤ちゃんのお世話の基本的な方法や、育休を取得する際の課題とその解決策がまとめられている。また、育休を取得した職員の実体験や、育休を取得した部下を持つ上司のメッセージなどが掲載されており、育休を「個人の問題」とせず、職場全体で支え合う視点が強調されているのが特徴である。

「地方公務員両立支援パスポート(※3)」は、地方公務員の育休取得を支援するために発行されている資料である。国家公務員と比べ、地方公務員は地域や職場によって育休が取りづらい現状がある。このパスポートには、地方公務員特有の課題に寄り添った支援策が記載されており、育休取得の不安を軽減する手助けとなる。

「地方公務員両立支援パスポート(※3)」は、地方公務員の育休取得を支援するために発行されている資料である。国家公務員と比べ、地方公務員は地域や職場によって育休が取りづらい現状がある。このパスポートには、地方公務員特有の課題に寄り添った支援策が記載されており、育休取得の不安を軽減する手助けとなる。

※3出典:総務省「地方公務員両立支援パスポート」

育児休業・休暇の詳細な制度説明をはじめ、育休取得を成功させた職員の体験談や、仕事と育児の両立に関する職場環境の整え方などが掲載されている。

育休の取得を当たり前のものにするには、職場内での理解促進が必要である。各種資料を活用して正しい知識を持ち、育休を取得しやすい職場風土を醸成し、育休を経験した職員の声を積極的に共有することが求められる。

イクメンパスポートや地方公務員両立支援パスポートを活用しながら、職場全体で育休取得の意義を考え、実践していくことが重要である。

いつまで取れる?給料はどうなる?地方公務員の育休Q&A

男性の育休制度について、よくある質問をQ&A形式で解説する。

Q1.育休はいつまで取れる?

A1.「地方公務員の育児休業等に関する法律」より、子が3歳になる日まで、育休を取得できる。

Q2.いわゆる「産後パパ育休」とは?

A2.「産後パパ育休」とは、子の出生の日から57日間以内に取得できる育児休業であり、1回目および2回目の取得が該当する。これは、通常の育児休業(同一の子について2回まで取得可能)とは別枠で認められており、同じ子について最大2回まで取得することが可能である。

ただし、「産後パパ育休」を延長し、その期間が子の出生の日から58日目以降に及ぶ場合、一般の育児休業としてカウントされる点に留意が必要である。なお、請求方法は通常の育児休業と同様であり、専用の請求書は存在しない。ただし、請求期限は2週間前までとなっているため、取得を希望する場合は早めの準備が求められる。

Q3.育休は何回まで取得できる?

A3.育児休業は、原則として同一の子について2回まで取得することができる。ただし、以下のケースに該当する場合、2回を超えて取得することも可能である。

1.「産後パパ育休」の取得

「産後パパ育休」は、通常の育児休業の取得回数とは別枠で、子の出生の日から57日間以内に同一の子について最大2回まで取得できる。そのため、「産後パパ育休」を活用すれば、合計で最大4回の休業が可能となる。

2. 特別の事情がある場合

配偶者の入院や疾病、保育所などに入所できないなど、育児休業の終了時に予測できなかった事情が発生し、育児休業をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合、2回の取得制限を超えて新たに育児休業を取得することが可能である。

このように、育児休業の取得回数には原則的な制限があるものの、「産後パパ育休」の活用や特別な事情によって柔軟な対応が可能である。取得を検討する際には、状況に応じた適切な手続きを行うことが重要である。

Q4.育休中の給料はどうなる?

A4.育休期間中は、給与は出ないが共済組合から育児休業手当金が支給される。ただし、この育児休業手当は民間企業と同じ「子どもが1歳になるまで」しか支給されない。

育児休業手当の支給額は、育休の取得期間によってもらえる金額が変わる。育休の取得開始から180日に達するまでの期間をA、それ以降〜1歳になるまでをBとすると、それぞれ以下の金額が支給される。

A:標準報酬月額の1/22の額の67%

B:標準報酬月額の1/22の額の50%

【支給額の例】

・標準報酬月額が25万円の場合

(1)A:育休開始から180日間

1日の支給額:(25万円×1/22)×67%=11,360×0.67=7,611円

(2)B:A期間終了後〜子が1歳になるまで

1日の支給額:(25万円×1/22)×50%=11,360×0.5=5,680円

仮にA期間の1カ月を20日で計算すると、[7,611円×20日]で152,220円/1カ月、

仮にB期間の1カ月を20日で計算すると、[5,680円×20日]で113,600円/1カ月が支給される。

(参考:「地方職員共済組合ホームページ」https://www.chikyosai.or.jp/division/short/scene/works/01.html)

令和4年からはじまった「産後パパ育休」でパパも育休を取りやすい社会に

令和4年に育児・介護休業法が改正され、育児休業の取得がより柔軟になった。特に男性の育児休業取得を促進するため、「産後パパ育休(出生時育児休業)」が導入され、従来よりも取得しやすい仕組みとなった。

改正により、育児休業の取得回数はこれまで原則1回とされていたが、2回まで取得できるようになった。また、子の出生後8週間以内に取得できる育児休業も、これまで1回のみであったものが2回まで可能となり、育児と仕事の両立がしやすくなっている。さらに、産後パパ育休として、子の出生後8週間以内に最大4週間の休業が取得できる制度が新設された。この制度では、分割取得が可能であり、取得の柔軟性が大きく向上したといえる。

また、有期雇用労働者の育児休業取得についても要件が緩和され、継続的な勤務が見込まれる場合には、採用当初から取得が可能となった。さらに、育児休業期間の取り扱いについても変更が加えられ、期末手当・勤勉手当の算定において、子の出生後8週間以内の育児休業期間と、それ以外の育児休業期間を合算しないこととされた。この変更により手当への影響が緩和され、育児休業の取得に対するハードルが低くなったといえる。

地方公務員についても、令和4年5月2日に改正地方公務員育児休業法が公布され、育児休業の取得回数制限の緩和や、夫婦交替での取得がしやすくなるよう見直しが進められている。これにより、民間企業の法改正と同様に、地方公務員においても育児休業の取得を促進する環境が整いつつある。

制度の詳細は自治体ごとに異なるため、具体的な適用条件については、所属する団体の人事担当に確認することが望ましい。今回の改正によって、男性の育児休業取得が一層促進されることが期待される。

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

主な改訂ポイント

(1)事業主は、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を講じなければいけない。

(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

今後は育休と男性の育休が円滑に行われるように、事前に研修を行ったり相談窓口を設置したり、より取得しやすくなるよう対策を講じなければいけない。(令和4年4月1日施行)

地方公務員は、この法令には準じないが、国の動きが男性の育休を積極的に取得し、少子化対策や女性の継続就業に貢献する方向で進んでいるので、地方公務員も同じように男性の育休を積極的に取得できるような取り組みが期待できる。

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

主な改訂ポイント

これまで、育休の場合、以下の(1)(2)のときに取得できたが、令和4年4月からは(2)のみになった。

(1)「引き続き雇用された期間が1年以上であること」

(2)「1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと」

公務員は今回の改正に関係なく、育休条例にもとづき、3歳に達しない子どもを持つ一般職の男女職員は、原則として取得できる。

3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

主な改訂ポイント

男性の育休取得を目的とした、産後パパ育休が令和4年10月に創設された。これは、子が1歳(最長2歳)まで取得できる育休制度とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで育休を取得できる制度だ。

3歳に達しない子どもを持つ一般職の男女職員は原則として育休を取得できるのに加え、育児参加休暇といって、産後8週間の間に5日以内の特別休暇(有給)が取得できる制度がある。

4.育休の分割取得

主な改訂ポイント

育休の分割取得が可能になる。現行では、育休制度の分割はできないが、令和4年10月からは2回に分割して育休および産後パパ育休を取得できる。

子どもが3歳になるまで原則1回しか取れなかった育休を最大4回に分割して取得できるようになる。

5.育休取得状況の公表の義務化

主な改訂ポイント

従業員が1,000人以上の企業は、育休等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」だ。インターネットで誰もが閲覧できるホームページなどで公表しなければいけない。

この改正については、すでに国家・地方公務員の育休等の取得状況はデータ化および開示しているので、民間は追って開示していく次第だ。

地方公務員の男性がスムーズに育休を取得するには事前準備がカギ

国家公務員と比較して、地方公務員男性の育休等の取得率は低いのが現状だ。だが政府が一丸となって男性の育休の取得率を上げようとしているので、以前より周囲の理解はあるのではないだろうか。

そうはいってもまだまだ地域によっては「男性が育休を取るの?」と不思議な目で見られることもあるだろう。長い歴史の中で培われた、女性は家で家庭を守り、男性は外で働くという固定観念は根強くある。今でこそその考え方は古いといわれ、社会的にも男性女性関係なく活躍する時代といわれている。

それでも、今もなお「産休・育休は女性が取るもの」という意識が根づいている職場もあるのが現状だろう。そこで、男性の育休を取得するには、職場での事前の準備がカギになる。以下、男性がスムーズに育休を取得するために必要なポイントを紹介する。

・日頃から職場で良好な関係を築く

・男性が育休を取得することに理解を得る

・育休中の業務をしっかり引き継ぐ

日頃からの職場での良好な関係が重要

男性・女性に限らず、職場で新しいことや何かにチャレンジするときには、周囲の協力があると成功しやすい。今回の男性の育休にしても、「男性で初めて育休を取った人」というポジションになるかもしれない。そうなると、初めての体験を周囲もすることになるので、応援してもらえるかどうかで、その後の風通しの良さや復帰後の業務のやりやすさが違うだろう。そのため育休を考えている人は、日頃からの職場でのコミュニケーションをしっかりと取り、良好な関係を気づいておくことが大切である。

男性が育休を取得することに理解を得る

男性が育休を取得することに理解を得られない場合もあるだろう。それは誰が悪いわけではなく、これまでの社会全体の雰囲気がそうさせているのかもしれない。しかし、現在は国を挙げて男性の育休取得率を上げようとしている。国家公務員の育休取得率が取り上げられている中で、次に注目されるのは地方公務員であると考えられる。少なからず職場でも育休などについて話題が出たこともあったのではないだろうか。

男性の育休取得について、賛成意見もあれば反対意見もあるだろう。賛成意見が多ければ育休は取得しやすいが、逆の場合もありえる。それでも、いつか育休を取得したいと考えている場合は、周囲の意見に流されず理解を得られるよう少しずつ行動しておくとよいだろう。

育休中の業務をしっかり引き継ぐ

育休の取得が決まったら、休業に入るまでの期間でしっかり引き継ぎをしよう。なんとなく引き継ぎをして、万が一業務が滞るようなことがあれば、職場に迷惑がかかるだけではなく、育休明けの自分の立場や後に続いて「育休を取ろう」とする人たちにも影響が出る。そんなことにならないよう、しっかり引き継ぎをして、気持ちよく育休に入りたい。

「大変そうだ」「業務がまわらなくなるのでは」…などの不安にお答え。

次回へ続く

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)