超高齢化社会を迎え、自治体には「支える福祉」から「ともにつくる福祉」への転換が求められている。本記事では、高齢者福祉の基本から最新制度改正のポイント、そして全国の自治体による実践事例までを整理。現場の職員が“明日から動ける”ヒントを届ける。

【目次】

• 高齢者福祉とは?制度の基本と仕組みの整理

• 最新の制度改正と自治体対応のポイント

• 高齢者福祉の現状と課題

• 高齢者福祉施策の進め方

• 【成功事例】自治体が進める高齢者福祉の取り組み7選

• まとめ

※掲載情報は公開日時点のものです。

■介護人材・財源・デジタル活用など、現場が直面する主要課題と実践的な解決の方向性を整理できる

■全国の自治体の成功事例から、持続可能な高齢者福祉施策づくりのヒントを学べる

高齢者福祉とは?制度の基本と仕組みの整理

超高齢化社会を迎えたいま、高齢者福祉の原点を振り返ることは、制度改正の背景を理解するうえで欠かせない。

高齢者福祉とは、高齢者が尊厳を保ち、心身ともに健康で安定した生活を送れるよう支援するための一連の制度とサービスを指す。その理念の出発点は、昭和54〜57年にデンマークで開催された「高齢者問題委員会」で提唱された高齢者福祉の三原則にあるとされる。

<高齢者福祉の三原則>

・自己決定:高齢者自身がサービスや生活に関して決定する権利を尊重すること。

・生活の継続性:住み慣れた環境や生活様式を可能な限り継続できること。

・自己能力の活用:高齢者自身の残存能力や活力を最大限に利用し、自立を支援すること。

この三原則は、「保護の対象」から「主体的な生活者」へという価値転換を促し、行政主導でサービスを決定する措置制度から、利用者自身が契約して選択する契約制度への移行の思想的な礎となった。

出典:国立社会保障・人口問題研究所編『海外社会保障研究 Spring 2008 No.162 「デンマークの高齢者福祉政策をささえるもの」』

高齢者福祉制度の歴史と仕組みの変遷

日本の高齢者福祉は、昭和38年制定の「老人福祉法」を起点とする。当初は行政が対象者やサービス内容を決める措置制度だったが、高齢化の進行と介護負担の増大により、柔軟な支援への転換が求められた。その後、国は社会情勢に応じて制度を段階的に整備してきた。

・昭和38年/老人福祉法:高齢者の生活安定と健康保持を目的に制定。行政主導の「措置制度」を採用。

・平成元年/ゴールドプラン:在宅福祉・施設整備を推進し、地域で支える仕組みの基盤を整備。

・平成12年/介護保険制度の創設:利用者主体の「契約制度」へ転換。介護の社会化を実現。

・平成17年・23年以降/地域包括ケアシステム:医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体化。

こうした制度改正を経て、高齢者福祉は「保護」から「自立支援」へと進化した。現在、自治体には「地域包括ケアシステム」を軸に、住まい・医療・介護・予防・生活支援を連携させる地域づくりが求められている。

.png) 【今さら聞けない?!】地域包括ケアシステムとは?

【今さら聞けない?!】地域包括ケアシステムとは?

▶高齢者が住まいで過ごせるような地域の連携方法、背景を解説

最新の制度改正と自治体対応のポイント

令和6年度以降、高齢者福祉を取り巻く制度は大きな転換期を迎えている。団塊の世代が75歳以上となる「2025年問題」や、2040年の高齢者人口ピークを見据え、介護保険制度・人材確保・デジタル化・予防施策の分野で抜本的な見直しが進められている。以下では、自治体職員が実務で押さえておくべき制度改正の主要ポイントを整理する。

第9期介護保険事業計画に見る自治体の対応方針

第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)は、団塊の世代が75歳以上となる2025年問題と2040年の高齢化ピークを見据え、介護保険制度の持続可能性確保を目的とした中核施策である。主な改正点は以下の3点である。

①介護サービス基盤の計画的整備

②地域包括ケアシステムの深化と分野横断的な連携

③介護人材確保とデジタル活用による生産性向上

特に今回の計画では、医療・介護連携やICT導入、在宅支援の強化など、地域共生社会の再構築が進められている。自治体には、地域資源を踏まえた持続可能な介護体制づくりが求められる。この流れは、次期・第10期介護保険事業計画(2027年度~)にも引き継がれる見込みだ。

出典:厚生労働省 老健局「社会保障審議会 介護保険部会(第107回) 資料1-1」

介護報酬改定の影響と自治体の対応策

令和6年度の介護報酬改定率は+1.59%(処遇改善分+0.98%、そのほか+0.61%)となった。今回の改定は、介護職員の処遇改善や地域包括ケアの深化、ICT活用による業務効率化を目的とし、質と効率の両立を図る狙いがある。

一方で、福祉用具貸与や居宅介護支援、訪問介護などでは報酬が見直され、事業者には経営効率化と人材確保の両立が求められる。自治体は、人材定着支援やICT導入補助の活用など、現場を支える実効的な対策を早期に進めたい。今回の改定は、介護現場の働き方改革と地域包括ケアを両立させる転換点といえる。

LIFEデータの活用によるフレイル予防と介護予防事業の強化

「LIFE(科学的介護情報システム)」は、介護事業所のデータを活用して介護の質向上や重度化防止を図る仕組みである。令和6年度の介護報酬改定では、LIFE活用が制度改正の重点項目となり、科学的根拠にもとづく介護の推進が明確に位置づけられた。

自治体や地域包括支援センターでは、LIFEデータから高齢者の身体・栄養・認知機能を把握し、フレイル予防や個別支援の精度向上を進めている。データを軸にした支援設計は、介護予防と地域包括ケアを一体で進める中核施策といえる。

出典:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)について」

ICT・AI活用を支援する最新の補助金・交付金動向

介護現場の生産性向上と人材不足解消を目的に、国と自治体はICT・AI導入を支援する「介護テクノロジー導入支援事業」を推進している。これは従来の介護ロボット・ICT導入支援を統合した制度で、地域医療介護総合確保基金を財源として都道府県が実施する。

令和7年度は同基金から約97億円、さらに補正予算による「介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策」で約200億円が計上された。介護記録ソフトや見守りセンサー、移乗支援ロボットの導入支援など、介護DXの推進に活用が期待される。本事業は都道府県が実施主体であり、補助率や公募期間は地域ごとに異なるため、最新情報の確認が必要である。

高齢者福祉の現状と課題

多くの自治体が、高齢者福祉における共通課題として「孤立」「人材」「財源」「支援拒否」という4つのテーマに直面している。これらはいずれも相互に関連し合い、地域包括ケアや持続可能な制度運営を実現するうえで避けて通れない論点である。

独居高齢者の増加と地域見守りの限界

65歳以上の一人暮らし高齢者は2040年に1万人に達すると見込まれており、家族や地域の支え合い機能が弱まり、孤立や孤独死のリスクが高まっている。また、電球交換や買い物などの「小さな生活課題」に対応できる仕組みが乏しく、介護保険サービスを利用していない高齢者が支援の網から漏れるケースも多い。地域全体での見守りや支援体制の再構築が急務となっている。

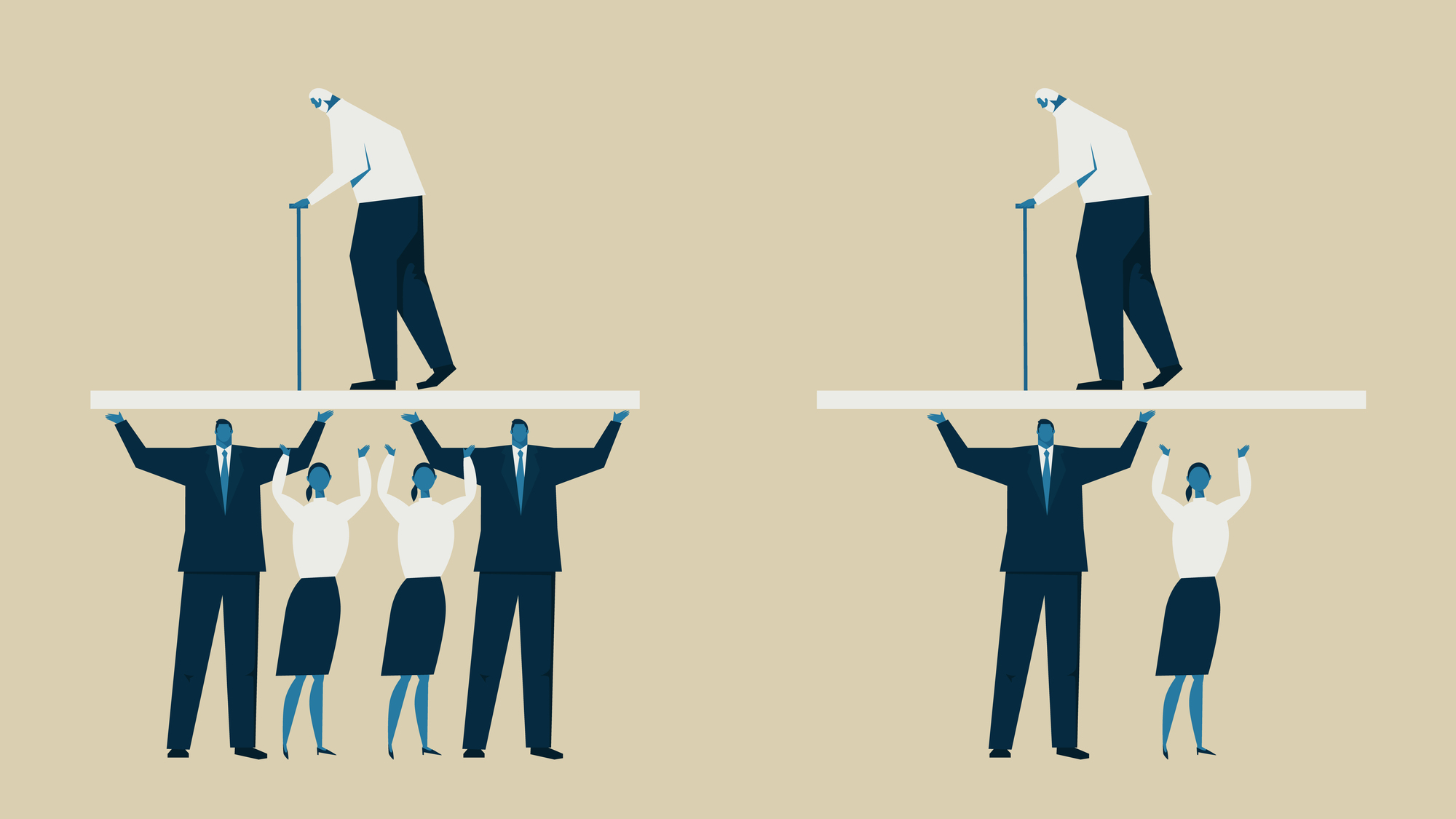

介護人材不足と地域格差の拡大

介護職員の確保が全国的な課題となっている。2040年度には約272万人の介護人材が必要とされる一方で、離職や採用難が続き、地域によってはサービス維持が困難な状況にある。都市部では利用者増によるサービス不足、地方では過疎化により事業継続が難しいなど、地域間格差も拡大している。現場の負担軽減と人材定着に向けた支援体制の強化が急務である。

介護財源の確保と自治体財政への影響

介護給付費は年々増加しており、令和7年度予算額は約13.2兆円に達した。このうち公費負担は全体の50%で、国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%が拠出しており、特に中小自治体では、介護保険財政への負担が財政運営を圧迫する要因となっている。高齢者人口の増加に伴い、介護報酬や施設整備、地域支援事業などの支出も増加。

一方で税収が伸びにくい自治体では、制度維持と新規施策の両立が難しく、費用構造の見直しと、重点分野への予算再配分が課題となっている。今後の制度改正でも、持続可能な財政運営の仕組みづくりが求められる。

セルフ・ネグレクトや支援拒否ケースへの対応

高齢者のセルフ・ネグレクト(自己放任)は、孤立死や健康被害につながる深刻な課題である。背景には、認知症や精神疾患、経済的困窮、家族関係の悪化などがあり、調査では約7割が独居高齢者とされている。支援を拒否するケースも多く、行政や地域が継続的に関与しにくい。早期発見と多機関連携による支援の仕組みづくりが求められている。

高齢者福祉施策の進め方

高齢者福祉の推進には、制度理解だけでなく、地域の実情に即した取り組み方が求められる。ここでは、全国の自治体に共通する進め方のポイントを4つに整理する。

(1)第9期介護保険事業計画をベースに施策を再点検する

現場課題と計画の重点項目(フレイル予防・人材確保など)を照らし合わせ、実態に合った施策へアップデートする。

(2)LIFEデータを活用したフレイル予防の強化

地域の健康傾向を可視化し、重点エリアでの介護予防事業や通いの場を充実させる。

(3)補助金・交付金を活用したICT・AI導入

国の支援制度を活用し、見守りや業務効率化に向けて小規模から導入を検討する。

(4)先進事例を参考にスモールスタートで実践する

他自治体の成功事例を参考に、まずはモデル地区などで試行し、成果を見ながら段階的に広げていく。

こうした着実な取り組みの積み重ねが、持続可能な高齢者福祉の基盤づくりにつながる。次章では、これらのポイントを具体化した全国の先進自治体の事例を紹介する。

【成功事例】自治体が進める高齢者福祉の取り組み7選

ICT×地域協働による見守りネットワーク|奈良県天理市「みまもりあいプロジェクト」

奈良県天理市は、ICTと地域の助け合いを組み合わせた「みまもりあいプロジェクト」を推進している。認知症高齢者が行方不明になった際、家族がアプリで地域住民に捜索を依頼できる仕組みで、「みまもりあいステッカー」により個人情報を守りつつ迅速な連携が可能となる。ICT×地域協働による見守りの新モデルとして注目され、京都府京都市でも令和7年7月から同様の取り組みが始まった。

生きがいと就労を両立するモデル|千葉県柏市「生きがい就労事業」

千葉県柏市は、東京大学高齢社会総合研究機構と連携し、「生きがい就労事業」を実施した。高齢者が地域で無理なく働き、生きがいと地域貢献を両立することを目的とした取り組みである。平成21〜26年度に、農業・保育・福祉・生活支援などで短時間就労(ワークシェアリング)を導入し、体力や希望に応じて複数人で1人分の業務を分担。保育現場では読み聞かせや見守りなどに従事し、健康維持にも効果を上げた。国の「生涯現役促進地域連携事業」モデルにも採用された好事例である。

ポイント制度で地域参加を促進|愛知県長久手市「ながくて地域スマイルポイント事業」

愛知県長久手市は、地域活動をポイントで還元する「ながくて地域スマイルポイント事業」を実施している。ボランティアや市の行事、福祉施設での活動など、1時間程度の参加でポイントを付与し、商品券(QUOカードなど)と交換できる仕組みだ。登録は小学生以上が対象で、活動内容は「スマイルポイント手帳」に記録する。制度導入により、世代を超えた地域参加が進み、住民主体の支え合いを促すモデルとして注目されている。

市民が担うフレイル予防の仕組み|東京都西東京市「フレイルサポーター養成事業」

東京都西東京市は、市民が主体となって高齢者の健康づくりを支える「フレイルサポーター養成事業」を推進している。東京大学高齢社会総合研究機構と連携し、市民がフレイルチェックの運営や啓発を担う仕組みを構築。サポーターは市の研修(年2回・2日間)を受けて認定され、専門職の助言を得ながら測定補助や声かけを行う。住民協働によるフレイル予防のモデルとして注目され、健康と生きがいの両立にも寄与している。

出典:西東京市役所「フレイルサポーターで生きがいづくり!(フレイルサポーターとは?)」

都市部での介護予防モデル|千葉県松戸市「松戸プロジェクト」

千葉県松戸市は、地域活動を通じて健康寿命の延伸を目指す「松戸プロジェクト」を推進している。平成29年に千葉大学予防医学センターと連携して始まり、都市部型の介護予防モデルとして注目される。市民はボランティアや「通いの場」「元気応援クラブ」に参加し、交流とフレイル予防を実践。現在、市内には80を超える拠点があり、住民主体の地域包括ケアを実現する先進的な取り組みとして評価されている。

出典: 松戸プロジェクト推進委員会「都市型介護予防モデル 松戸プロジェクト」

住民主体の移動支援モデル|長野県阿智村「福祉移動サービス」

長野県阿智村は、住民の助け合いによる移動支援「福祉移動サービス」を運営している。交通手段が限られる地域で、高齢者や障害者が安心して通院・買い物に出かけられるよう支援する仕組みだ。平成27年に本格開始し、地域ボランティア5人が村役場の車を使って送迎を担当。タクシーやデマンドバスを補完する住民主体の共助モデルとして注目されている。

出典:長野県「住民相互の助け合いによる移動支援サービス 市町村事例」

官民連携による移動支援の仕組み|埼玉県狭山市「病院送迎バス空席活用事業」

埼玉県狭山市は、病院送迎バスの空席を地域住民の移動支援に活用している。交通手段が限られる高齢者が通院や買い物で外出しやすくするのが目的で、医療法人尚寿会の協力により、70歳以上の市民が無料で乗車できる仕組みを整備。事前登録で交付される「利用パスカード」で利用可能。既存資源を活用した低コスト・持続可能な移動支援モデルとして注目されている。

出典:狭山市役所「市内の病院の送迎バスを活用した高齢者外出支援事業」

【自治体事例】東京都渋谷区八王子市,愛媛県松山市の取り組み

【自治体事例】東京都渋谷区八王子市,愛媛県松山市の取り組み

▶アプリ活用で高齢者が能動的に動く仕組みをつくり、持続可能な介護予防事業へ。

【自治体事例】東京都府中市の取り組み

【自治体事例】東京都府中市の取り組み

▶要介護認定業務を効率化し、スピードと質を担保する。

まとめ

高齢者福祉の推進は、制度を理解するだけでは前に進まない。自治体職員一人ひとりがデータと現場をつなぎ、地域の関係者と協働して小さく試し、改善を積み重ねていくことが求められている。今日の一歩が、10年後の「持続可能な地域包括ケア」につながる。

フレイルについて解説!

フレイルについて解説!.jpg) フレイル・サルコペニアとは?

フレイル・サルコペニアとは?

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)