公開日:

災害時に再エネ設備を活用し、電力供給源として地域を守る。

防災力強化に応用できる脱炭素ソリューション

いつ起きるか分からない災害への備えは、自治体の重要な課題だ。リソースが限られる中で効率的に進めるには、複数部門の連携がカギになるだろう。組織を挙げて取り組むヒントを「アイネック」の度会さんに聞いた。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]株式会社アイネック

アイネック

アイネック

代表取締役

度会 洋徳(わたらい ひろのり)さん

体育館の空調は災害時を前提にインフラ頼みにならない手法を。

夏の暑さが深刻になる中、教育環境を整えるために、学校体育館への空調の設置を検討している自治体は多いだろう。令和6年11月に閣議決定した新たな経済対策には、“国民の安心・安全の確保”への対応が含まれている。近年増加する自然災害からの復旧や復興を迅速化し、防災・減災対策を推進するため、避難所となる学校体育館の空調整備を進めることが明記された。

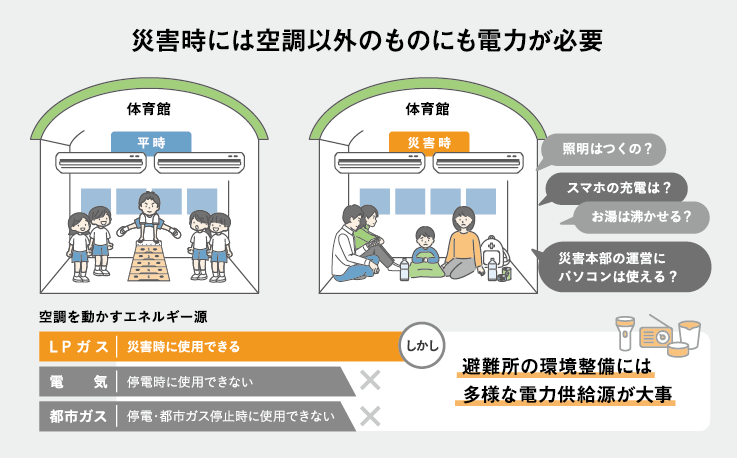

これまで防災力強化の観点から公共施設への空調の整備を支援してきた度会さんは、「体育館が避難所を兼ねる場合は、エネルギー源を考える必要があります。空調の動力源で、ライフラインが寸断しても稼働できるものは限られています。いざというときに使えない避難所にならないための、導入手法の検討が大事になるでしょう。また、停電時に真っ暗になってしまうと、空調だけが動いていても生活はできません。避難所の電源をどうするのか、総合的に考えたいですね」と話す。

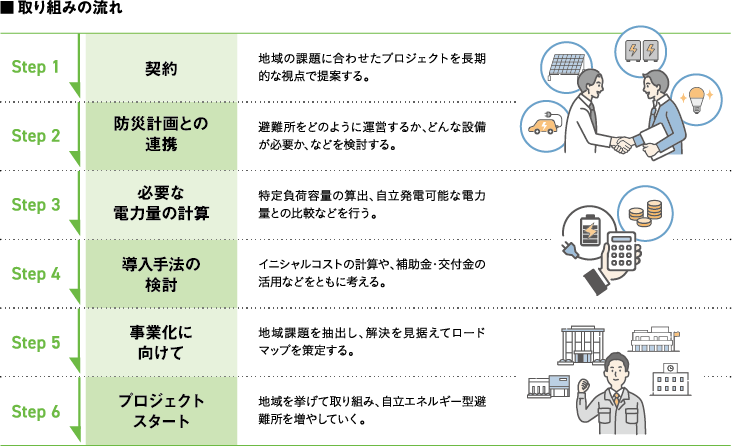

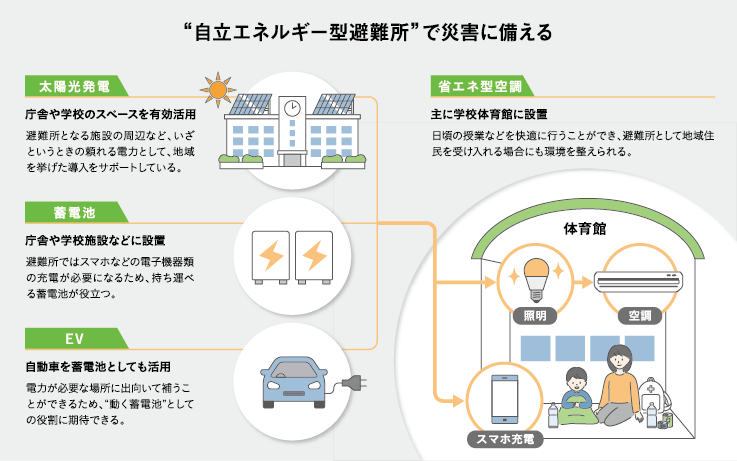

そこで同社が提案するのが、太陽光発電や蓄電池などの活用でエネルギーを自給自足する“自立エネルギー型避難所”の整備だ。内容は、学校の校舎や周辺の建物に太陽光パネルを設置して、災害時に体育館へ電力を供給できるようにするというもの。蓄電池を施設に備え付けたり、EV(電気自動車)を移動式蓄電池として活用したりすることで、さらに電力が必要な場合の助けになるという。同社はコンサルティングを通し、節電効果の高いLED照明や空調への転換、太陽光発電設備や蓄電池の導入、公用車のEV化など脱炭素事業を手がけてきた。得意とする環境分野を応用し、災害対策を強化する取り組みを伴走支援している。

脱炭素の事業から幅を広げ部門を越えて防災力を高める。

同社が提案する事業の主な対象は環境部門だが、防災とかけ合わせる際には、施設担当など複数の部門で連携が必要になるケースが多い。「縦割りの組織では担当部門ごとに取り組むと、それぞれの事業が“点”で捉えられてしまいがちです。当社では脱炭素と防災など、複数部門が連携して“面”の事業として効率的に進めることを提案。自治体が目指す将来像に合わせて、計画的な事業展開を伴走しています」。大規模な取り組みは費用面への負担が懸念されるが、設備の導入にリースを活用することで、初期費用を抑えられるという。

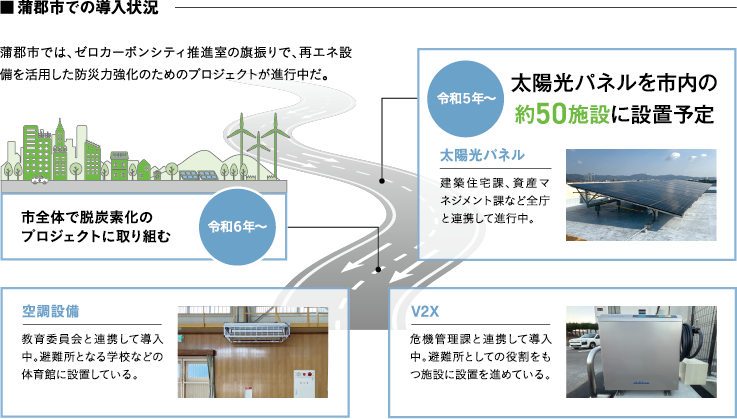

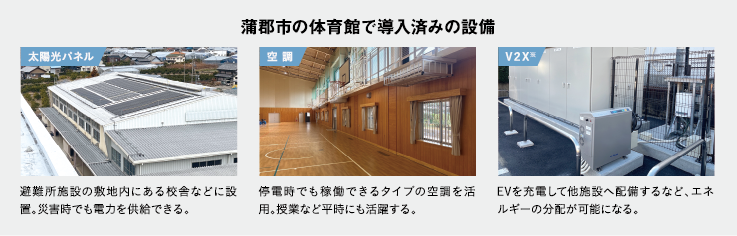

“面”で取り組むことは脱炭素の目的に限らず、防災力強化への応用を後押しする。脱炭素の事業に力を入れる愛知県蒲郡市(がまごおりし)では、同社の提案を採用し、令和6年度から市を挙げた取り組みを始めた。避難所となる小・中学校の体育館に省エネや再エネの設備を導入し、災害時にインフラが使えなくなっても稼働できるよう整備を進めている。防災の観点を取り入れることで、組織の足並みを揃えてスムーズに進めやすくなったそうだ。「連携は簡単ではありませんが、同じ目的に向かうことで、協力体制が強くなるのではないでしょうか。複数のメリットに期待できるようになります」。

補助金の活用で財政負担を抑えまちの魅力を引き上げる。

脱炭素と防災力強化の両立に向け、同社では防災計画の見直しからサポートする。防災設備や避難所の運営方法などから必要なエネルギー量を算出し、見合った自家発電システムを構築。「照明やスマートフォンの充電など、避難所生活で必要な電力供給には太陽光発電や蓄電池、EVのバックアップを活用します。空調は電気が止まっても使えるLPガスで稼働させます」。

平時には、学校や施設の電力に太陽光発電のクリーンエネルギーを使用。太陽光発電とLED照明は電気使用量が少なくて済むため、電気代の削減になる。「削減分でリース料金の支払いができるように設計しているので、財政を圧迫する心配もなく、メンテナンスの負担も軽減されます」。リース契約は国の補助金申請の対象事業となり、活用できる種類の幅も広がるという。複雑な申請事務も同社が伴走するため、導入までの時間短縮にも期待できる。

大規模な災害への備えが求められると同時に、脱炭素の取り組みも中間目標が設定されている2030年に向けて速度を上げる必要がある。「いずれ導入するなら、連携させて効率よく進めることが望ましいですね。地域の安全が守られていることは、まちの魅力にもなります」と度会さん。大きな事業だからこそ、複数の効果を見据えて取り組むことで、より強固なものになりそうだ。

導入自治体の声|愛知県蒲郡市(がまごおりし)

複合的な事業の推進がまち全体の意識向上につながる。

“ゼロカーボンシティ”を宣言し、脱炭素の取り組みを進める蒲郡市。令和6年度からは災害対策との両軸で、空調設備や蓄電池などを整備中だ。部門を越えて連携することで、庁内の意識に変化を感じているという。

防災力強化の民間提案を受け複数部門で連携して進行中。

同市では令和4年度に公共施設の照明LED化を完了させた。その後、幅広い脱炭素施策を民間提案制度で募り、防災力強化を盛り込んだ同社のプランを採用した。「再生可能エネルギーを導入したいと考え、当初は太陽光パネルの設置が目的でした。同社の提案に含まれていた、避難所となる体育館への空調や蓄電池の導入は、当市が目指す“安全安心なまちづくり”にもつながります。もともとやりたかったものの、進め方が分からなかった連携の方向性が見えたことが決め手になりました」と、西浦さん。対象施設が多いため、優先順位が高い“避難所・BCP施設”から着手。太陽光パネルのほか、蓄電池とEVで電力のバックアップ体制を整え、空調には停電時も稼働するものを採用して、エネルギーの自立を図っている。令和6年度は、指定避難所である中学校6校と蒲郡文化広場の体育館で導入が完了しているという。

この事業では、同室が旗振り役となり、防災や教育、建築部門、各施設の担当者と連携している。「円滑に進めるポイントは、早い段階で役割分担を決めておくこと。作業や打ち合わせには私たちも参加し、各現場の状況を確認しました。初めての試みなので、全体像の把握や業務の整理が難しい部分もありましたが、どの部門にとってもメリットのある事業。そのため協力も得やすかったと思います」。

※V2X=Vehicle to Everything(自動車と様々なものを通信で連携させる技術)

職員や市民の意識が向上し足並みの揃った取り組みに。

事業は進行途中だが、期待とともに気づきも生まれている。「他部門を巻き込むことは難しいと思われがちですが、ハード面がメインの施策では、取り組みそのものにデメリットを感じにくいです。同じ方向を目指して課題解決が進んでいることが実感できれば、互いに協力しやすくなりますね」と、森さん。関わる課や職員が増えることで、一人ひとりの脱炭素や防災に対する意識が向上し、令和7年度の施策にも反映されているという。また、避難所の設備を充実させたことで、市民の意識にも変化が見られた。訓練に参加した自主防災会のメンバーは、同市が体育館に備える蓄電池に着目。電気などのインフラが断たれた状況でも自宅避難が可能になると気づき、自宅導入する必要性を感じたという声も上がっているのだとか。

事業が動き出した段階では連携の難しさを感じていたという2人。今では小まめな情報共有や課題解決策の提示で、スムーズに協力できているそうだ。「1年目の実績から動き方やメリットを示しやすくなりました。目指すものを伝えることで、まちの課題を自分事として捉えられていると思います」。令和7年度は当初の計画通り、小学校10校の体育館に空調設備を導入する。大型プロジェクトを通して、組織力まで高めていく同市の動きに今後も注目したい。

市民生活部 環境清掃課

市民生活部 環境清掃課

ゼロカーボンシティ推進室

左:室長 西浦 孝幸(にしうら たかゆき)さん

右:主査 森 謙太(もり けんた)さん

災害に強いまちを目指す取り組み