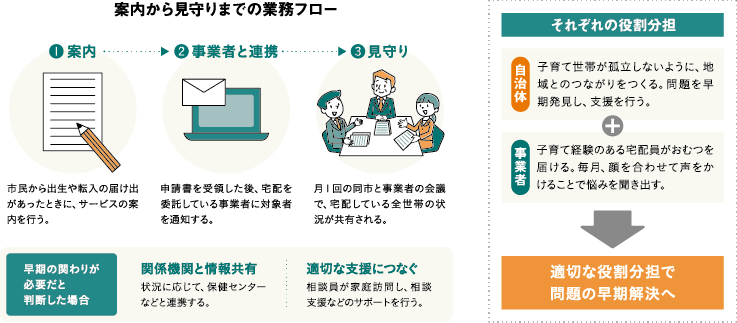

“おむつ宅配”を通じて行う乳児家庭の見守り支援

東近江市は、1歳までの子育て世帯へ「見守りおむつ宅配便」を実施。子育て経験のある民間の宅配員が、おむつを直接渡す際に困り事を聞き、対応や支援が必要と判断した場合は、専門部署につなげているそうだ。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

東近江市

東近江市

こども未来部 子育て支援センター

主任 竹内 弥生(たけうち やよい)さん

少子化の流れを止めるためにも子育ての不安を解消したい。

少子化による人口減少に歯止めをかけようと、子育て世帯の不安解消を目指している同市。平成26年に実施した市民ニーズ調査では、“自分の育児に自信がもてない” “つい叱ってしまい、虐待ではないかと不安になる”といった声が多く寄せられたという。「核家族化や地域のつながりの希薄化も明らかになり、子育て世帯が孤立しないように支援の手だてを模索していました」と子育て支援センターの竹内さんは振り返る。

そうした状況の中、平成27年に実施されたのが、若手職員による政策提案制度だ。「当市の職員が、育児に関する不安の解消に加え、経済的負担の軽減も目的に、見守りを兼ねた“おむつの宅配”を提案しました」。この提案をもとに予算が確保され、事業化することになったのが見守りおむつ宅配便だ。

同事業は、1歳までの乳児を育てる世帯に、生まれた月の翌月から1歳の誕生月まで、毎月1回1,600円相当の育児用品を届けるというもの。出生届の提出時に案内チラシを配布し、希望する世帯が申請の上、おむつなど希望の品をカタログから選ぶ。宅配時には、委託事業者である「コープしが」の宅配員が保護者の不安や悩みに耳を傾け、必要があれば行政につなげている。

悩みを相談しやすくするために原則として同じ宅配員が訪問。

おむつ支援を行う自治体はほかにもあるが、同市では経済的支援にとどまらず、“見守り”を重視している。育児に関する悩みや困り事に気づくきっかけとして、宅配時に健康状態などについて聞き取りを行うという。「同事業者とは、情報共有のための会議を毎月行っており、会話の内容や生活状況で気になることがあれば、当市の子育て相談員に報告があります。その内容をもとに、保健師や児童虐待を担当する部署と連携し、必要な支援を検討する流れです」。

見守りを重視するからこそ生まれたのが、“子育て経験のある宅配員が、可能な限り同じ世帯を訪問する”という工夫だ。「困っていても、自治体に直接相談するのは心理的なハードルが高いと思う人も少なくありません。ですが、宅配員とは毎月顔を合わせるため、本音が言いやすくなるようです」。

自身も利用者の一人だったという竹内さん。「最初は“元気です”とだけ答えていましたが、同じ人が来てくれるため、距離が縮まり、悩みを打ち明けやすくなりました。子どもがミルクを飲まなくて悩んでいたときも、“私もそうだったよ”などの経験談を聞いて気持ちがラクになりました」。宅配員は年1~2回の研修を受け、育児に関する基本知識や保護者への接し方を学んでいるのだそうだ。

不在時は手紙を同封し、電話やLINEを通じて健康状態などについて報告してもらう仕組みを整えている。2カ月連続して連絡が取れない世帯には、同センターの職員が健診時に声をかけ、様子を確認しているという。

▲可能な限り同じ宅配員がおむつを届ける。毎月顔を合わせることで、悩みを相談しやすい関係に。

▲可能な限り同じ宅配員がおむつを届ける。毎月顔を合わせることで、悩みを相談しやすい関係に。

定期的な“見守り”により、問題の早期発見につながる。

同事業は開始当初の平成28年から多くの申請があり、現在も対象世帯の約99%が利用しているそうだ。「乳児がいるほぼ全戸とつながっていることに意義を感じます。定期的な訪問のおかげで、問題が大きくなる前に相談に乗り、解決策を探ることができます」。例えば宅配員からの報告を受け、産後うつの兆しが見られた保護者に早期の支援を行ったケースもあったという。利用者からは“気軽に相談できた” “話を聞いてもらえるだけで安心した”といった声が寄せられており、宅配員も“子育てに関われることにやりがいを感じる”と話しているそうだ。

対象を1歳までとした理由は、家で過ごす時間が長く、外部との関わりが限られやすい時期であるため。「1歳を過ぎてからは保育園などに見守りのバトンが渡るイメージです。宅配の最終回には、当市の育児支援サービスを案内するチラシを同封し、“困ったらいつでも声をかけてくださいね”と伝えています」。

出生数が減少する一方で、子育てに関する相談件数は増加しているという同市。竹内さんは「祖父母が近くにいない世帯が増えています。気軽に相談できる環境をつくり、声を出せば誰かが気づく仕組みを整えて、地域全体で子育てを見守る体制をつくりたい」と話す。

おむつの宅配は、あくまでも支援策の一つ。今後も様々な子育て施策を通じて地域に“見守りの目”をちりばめ、妊娠期から就学後まで、切れ目のない支援体制の充実に力を入れていきたい考えだ。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)