生成AIを活用した窓口DXサービス

窓口DXには様々なアプローチがあるが、大切なのは住民の利便性が向上し、職員の負担軽減にもつながること。そのカギとなるのが問い合わせへのスムーズな対応だ。そこに今、生成AIを活用した新たなサービスが生まれているという。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]アバナード株式会社

アバナード

アバナード

Data&AI

マネージャー

大北 真之(おおきた なおゆき)さん

窓口対応で住民を待たせないために庁内を知り尽くしたAIを活用する。

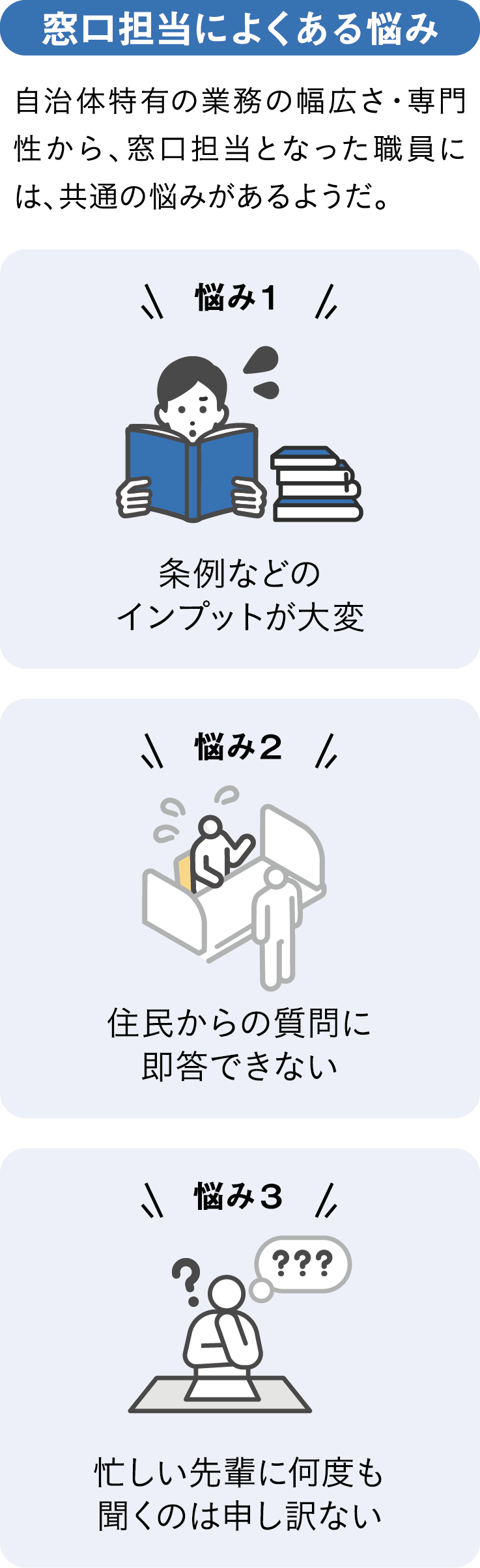

自治体職員の悩みとして語られることの一つに“求められる知識の幅広さ”がある。法律や条例などインプットすべき情報が多く、異動や入庁したばかりの職員は苦労しているという。中でも、窓口対応の悩みが大きいと「アバナード」の大北さんは話す。「住民から問い合わせを受け、相手を待たせながら資料を調べるのは担当者にとってもストレスです。ベテラン職員でも分からないことはあるので、不慣れな場合は、より大変だと聞きます」。

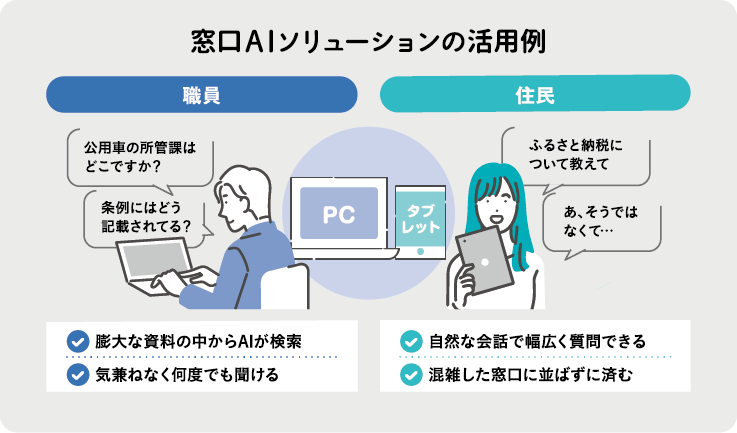

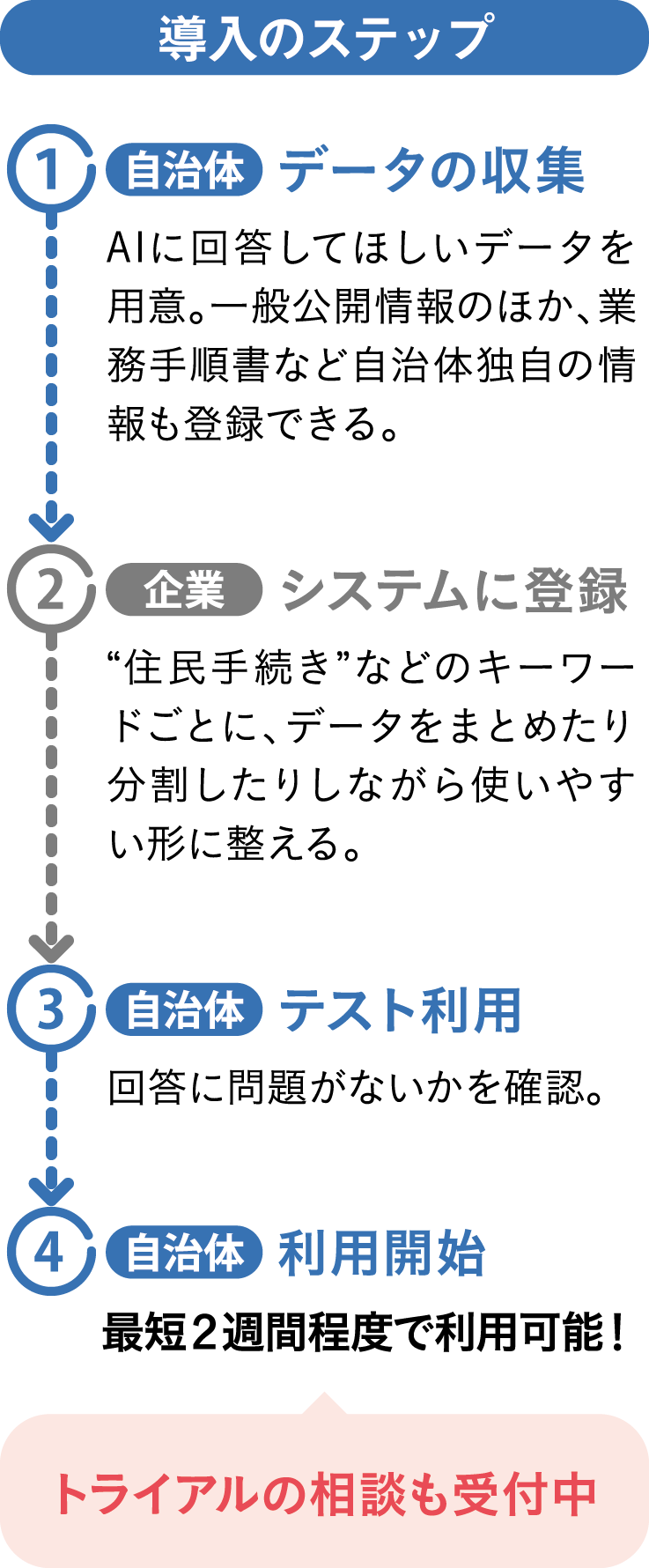

ある自治体からこうした相談を受け、開発したのが「窓口AIソリューション」だ。このサービスは、自治体独自の情報をAIが学習し、職員からの質問に答えるというもの。「AIには、まず一般公開されている条例などの情報を読み込ませます。それに加え、自治体の要望に合わせて業務手順書などのナレッジも学習させ、様々な質問に回答できるAIソリューションをつくりあげるのです」。

回答内容があらかじめ決められている従来型のチャットボットとは異なり、広範かつ膨大なデータから必要な部分をAIが拾い上げ、あいまいな質問にも適切な表現で回答。いわば、何でも知っている“スーパーAI職員”がそばに控えているイメージだという。

住民は会話するような感覚で必要な情報を得ることができる。

同サービスは導入自治体で順調に活用され、次のステップとして住民向けにも展開することに。「対住民となると、テキスト入力で質問する方法は現実的ではありません。しかし、従来の音声システムは、回答までに一定の時間がかかっていました。そこで、自然な会話のようにAIとやりとりができる音声対応機能を搭載した仕組みをつくったのです」。

この住民向けサービスは令和7年4月にリリース。窓口での利用イメージとしては、入口付近や混雑しがちな窓口にタブレットを設置。来庁した住民が質問ボタンを押して、知りたいことをAIに聞く。「例えば、国の新しい施策など即答が難しい質問にも答えられるので、住民は来庁時の滞在時間が短くなり、職員も対応時間の削減が期待できます」。データはクローズド環境で構築し、自治体独自のAIシステムとして、適切に管理される仕組みとなっている。

また、この新システムは“会話力”が高いことが強みだという。例えば、質問に対してAIが答えはじめた内容が、もし聞きたい内容とずれていた場合、人同士の会話のように途中でそれを遮って、方向修正ができるようになっている。実際に導入した自治体からは“自然な会話ができ、スムーズに情報にアクセスできる”と高く評価されているそうだ。

業務にフィットしたサービス群で自治体DXの可能性が広がる。

住民、職員双方の手間と時間を削減する同サービス。特に職員向けという面では、若手の育成にも貢献するという。「先輩に質問する際、同じ質問を繰り返すことに対する抵抗や、先輩の手を止めてしまう遠慮から聞きづらくなることも多いといいます。でもスーパーAI職員であれば、何度聞いても優しく答えてくれるので、心理的安全性の確保にもつながるのではないでしょうか」。

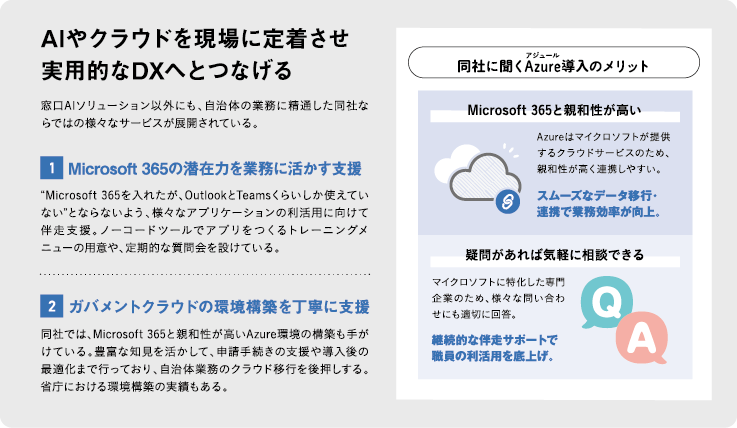

自治体の現場を知り、その課題や悩みに寄り添って開発された窓口AIソリューション。同社ではほかにも、「Microsoft365※1」の導入・活用支援や、ガバメントクラウドにおけるAzure※2(アジュール)環境の構築などを通じて、自治体DXの推進を後押ししている。「今まで省庁や自治体に向けて様々な支援をしてきました。これからも現行サービスのブラッシュアップを行いつつ、新たな開発にも力を入れていきます」と大北さん。今取り組んでいるのは、電話応対をAIが行う仕組みの開発だという。行政の業務に詳しい同社がどのような動きを見せるのか、今後も注目だ。

※1・2 「Microsoft 365」と「Azure」は、Microsoft Corporationが所有する登録商標、または商標

お問い合わせ

サービス提供元企業:アバナード株式会社

東京都港区六本木1-6-1

泉ガーデンタワー

TEL:03-6234-0150

Email:shinsaku.morofuji@avanade.com

企業についての詳細はこちら

.png)

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)