【セミナーレポート】 【教育委員会向け】GIGA第2期の次世代校務DX ―クラウド化へ向けた道のり―【Day1】

GIGAスクール構想の第1期を経て、教育現場は大きく変化しました。そして今後の第2期。校務DXにはクラウド活用が不可欠とされていますが、多くの自治体では物理的にも人的にも十分に体制が整っていないのが現状ではないでしょうか。

今回は、こうした課題に対するヒントが満載のセミナーを2Daysで実施。1日目は文科省の校務DX担当者と、先進的な取り組みを進める新座市の職員が登壇。教育関連ソリューションを提供する事業者からのアドバイスもまじえてお送りします。

概要

■タイトル:【教育委員会向け】GIGA第2期の次世代校務DX ―クラウド化へ向けた道のり―【Day1】

■実施日:2025年3月17日(月)

■参加対象:自治体職員

■開催形式:オンライン(Zoom)

■申込者数:93人

■プログラム:

第1部:GIGAスクール構想の基盤を支える次世代校務DXの実現

第2部:次世代校務支援システムにおける最新進捗状況とそこで必要となるセキュリティ基盤について

第3部:ゼロトラストに向けて準備したい3つのコト

第4部:安全な校務DXに向けて!デジタルアーツ製品による実践

GIGAスクール構想の基盤を支える次世代校務DXの実現

本セミナーの1番手は、文科省の校務DX担当者から。GIGAスクール構想の現状を整理しつつ、教育現場の課題と現状について、また補助金など今後の動きについて、同省がまとめたデータなども含め情報を共有してもらった。

【講師】 安井 里沙 氏

安井 里沙 氏

文部科学省 初等中等教育局 学校デジタル化プロジェクトチーム

校務DX推進係 専門職

現状の校務DXに関する課題と、文科省が推進する次世代校務DXについて。

私からは、まず校務DXの現在地について説明します。

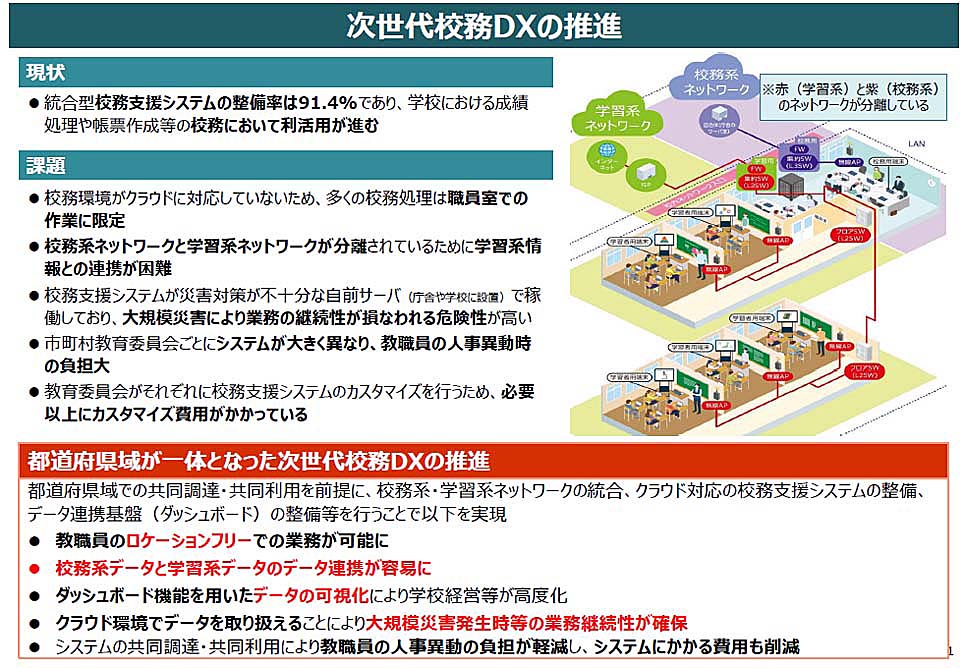

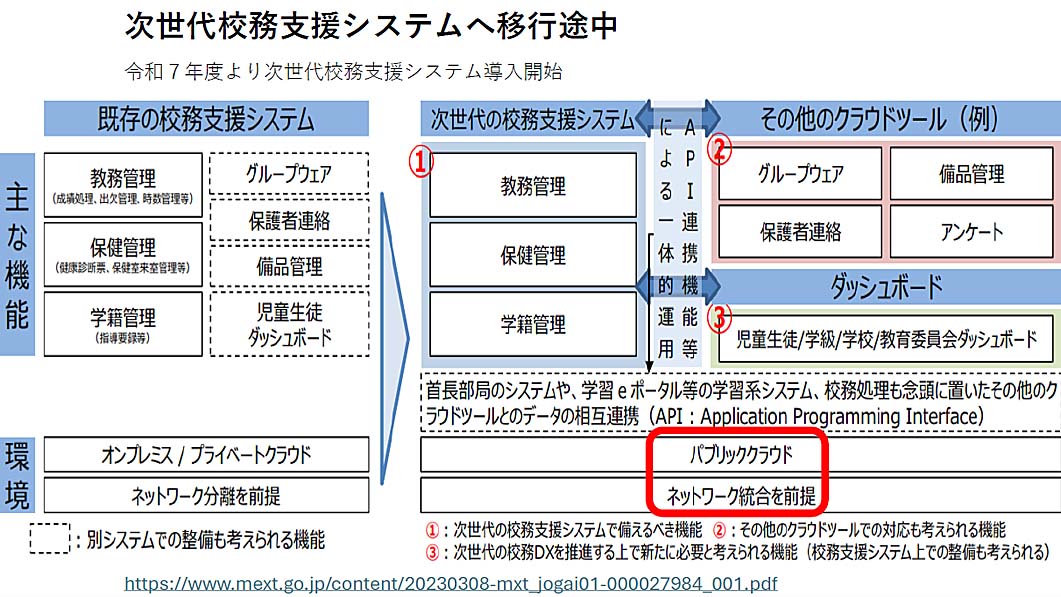

統合型校務支援システムの整備率は全自治体で91.4%(令和6年3月時点)となっており、学校における利活用は進んでいます。しかし一方で、校務の環境がクラウドに対応していないため、作業が職員室に限られている現場も多く見られます。

また、校務系と学習系のネットワークが分離されているので、情報の連携が困難だという状況もあります。ほかにも、自前サーバーで稼働しているため大災害が起きた時にデータのレジリエンスが確保されないという課題や、市町村教委ごとにシステムが異なっており、教職員が異動した際に全く違うシステムや帳票が使われていて負担になるというケースも浮き彫りになっています。

加えて、自治体ごとに個別にカスタマイズを行うことでコストが肥大しているといった声も聞きます。

こうした課題の解決に向けて、文部科学省では都道府県域が一体となった次世代校務DXを推進しており、都道府県域での共同調達・共同利用を前提として、校務系・学習系ネットワークの統合や、クラウド対応の校務支援システムの整備を支援しています。

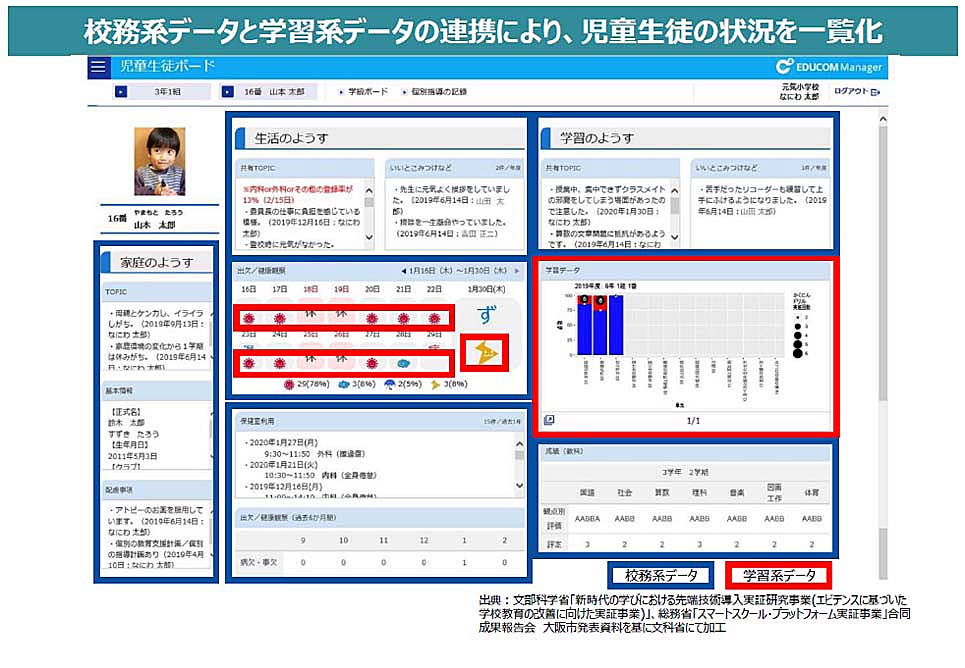

これら次世代校務DXの一例を紹介します。

上図のダッシュボードで、赤枠部は学習系データ、青枠部は校務系データを示しています。これらのデータが一覧性を持って表示されることで、より客観的な児童生徒の見取りが可能になります。

校務支援システムでは、出席情報や保健室の利用状況などを蓄積していると思いますが、先進的な自治体では校務系データを活用して児童生徒の潜在的リスクを早期に発見し、支援につなげる事例も創出されつつあります。次世代校務DXの推進で、校務系と学習系のデータが連携されることにより、よりきめ細かな見取りが実現すると考えています。

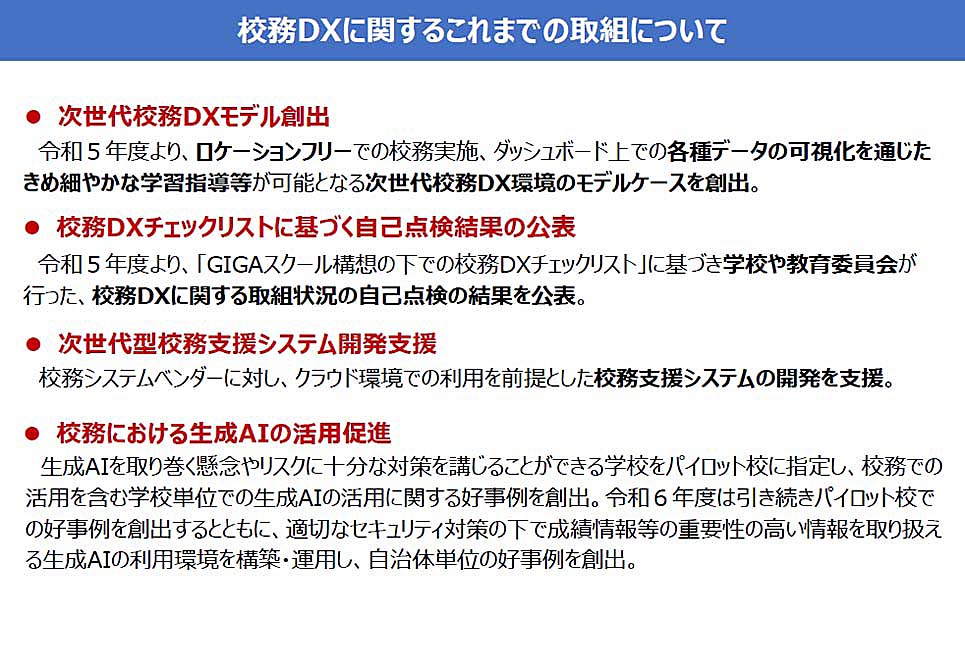

これまでの取り組みと、次世代校務DX100%に向けたロードマップ。

ここからは、文部科学省の取り組みについて紹介します。

まず、これまでの取り組みについては以下にまとめた通り、主に4点あります。

次年度以降については、「GIGAスクール構想支援体制整備事業」として補助金による支援を行っています。我々としては、次世代校務DX導入済みの自治体の割合を、令和11年度までに100%にすることを目指しています。そのため、都道府県域での共同調達などを前提に、自治体の次世代校務DX環境整備に係る初期費用や準備費用を支援するための予算を措置していますのでぜひご活用ください。

ここまで環境整備について伝えてきましたが、我々は次世代校務DXの取り組みを2軸で考えています。1つは環境整備で、もう1つは“今すぐできる校務DX”です。後者については、昨年度にGIGAスクール構想のもとでの校務DXチェックリストを作成しており、これまで2度の自己点検を依頼しています。

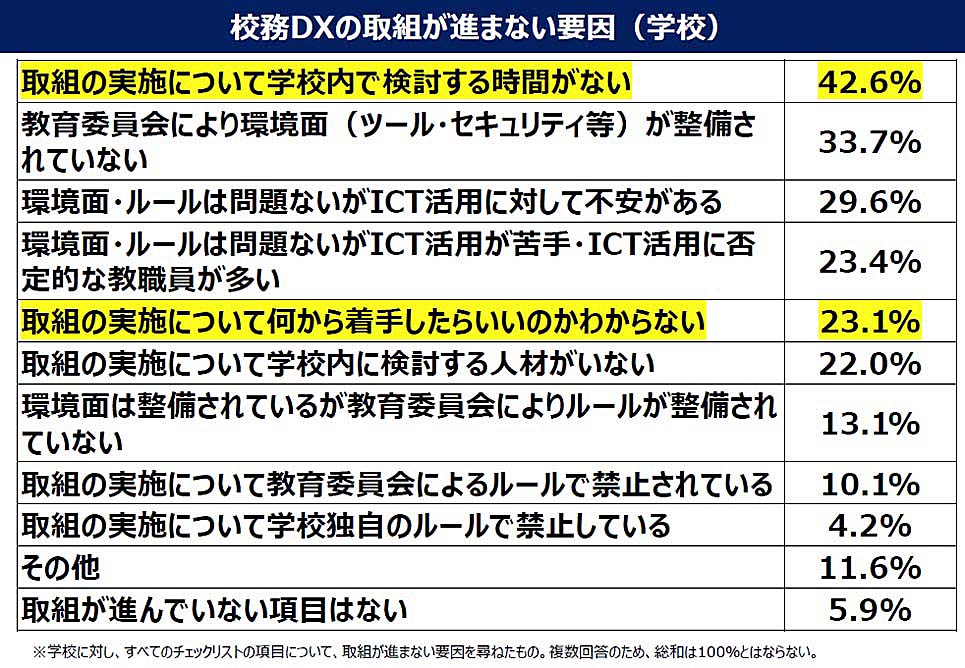

この値から、学校・教育委員会ともに取り組みの達成率は伸びていることが分かります。その半面、「校務DXがなかなか進まない」という声もあり、調査したところ以下のような要因があることが分かりました。

また、取り組みを進めている学校において、例えば「保護者から学校への提出資料をクラウドサービスを用い、受け付けていますか」の部分については、取り組んでいると回答した学校は13.5%ですが、効果について「とてもそう思う・そう思う」という回答は98.2%でした。こうしたデータをヒントに推進していただきたいと考えています。

GIGAを着実にすすめるには、セキュリティポリシーを整備することから。

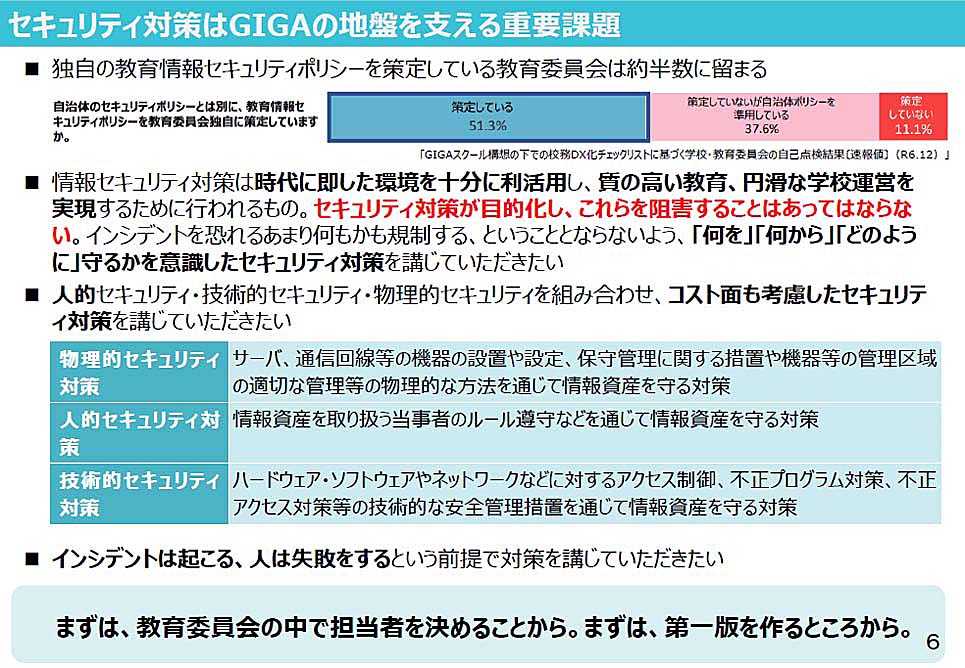

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」は本年度も改訂を予定しており、その内容について紹介します(令和6年度当時)。

今回の改訂は、教育現場のクラウド活用が進んでいることなどを踏まえ、情報資産の分類・仕分け・管理方法の見直しや、セキュリティ対策に関する記載の見直しを主な目的として実施予定です。

現在、独自の教育情報セキュリティポリシーを策定している教育委員会はまだ半数にとどまっています。情報セキュリティ対策は、時代に即した環境を十分に利活用して、質の高い教育や、円滑な学校運営を実現するためのものです。ただし、セキュリティ対策自体が目的化してしまうようなことは、あってはなりません。

また、インシデントを恐れて何もかも規制してしまうということにならないよう、「何を・何から・どのように守るか」を意識したセキュリティ対策を講じていただければと思います。

教育現場でのセキュリティ対策は、ソフトウェアの導入などを含む技術的セキュリティだけでなく、物理的セキュリティ、人的セキュリティを合わせて講じていくことが重要。また、情報セキュリティに完全・絶対はないので、インシデントは起きるという前提で対策を講じることが重要です。まずは教育委員会の中で担当者を決め、未策定の自治体においては第一版をつくるところから始めていただければと思います。

次世代校務支援システムにおける最新進捗状況とそこで必要となるセキュリティ基盤について

次世代校務支援システムを推進するには、ゼロトラストやネットワーク統合など、理解しておくべきキーワードも多い。第2部では、自治体や教育の領域に知見をもつJMCとフォーティネットジャパンから担当者が登壇し、校務DXを読み解きつつ、解決に向けたソリューションを紹介する。

【講師】 伊藤 吉也 氏

伊藤 吉也 氏

フォーティネットジャパン合同会社

パブリックソリューションビジネス本部 自治体・教育委員会統括

プロフィール

デジタル庁 デジタル推進委員、文部科学省 学校DX戦略アドバイザー、一般社団法人 日本セキュリティ・マネジメント学会 ITリスク学研究会、一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会認定 パブリックアフェアーズ・プロフェッショナル。

【講師】井上 義裕 氏

株式会社JMC

事業開発室 テクニカルアドバイザー

プロフィール

APPLIC教育・校務ワーキンググループ主査、GIGAスクール構想下での校務の情報化のあり方に関する専門家会議 委員、教育ネットワーク情報セキュリティ推進委員会 副委員長。

“ツールを入れた”では解決しない、校務DXで求められるものとは。

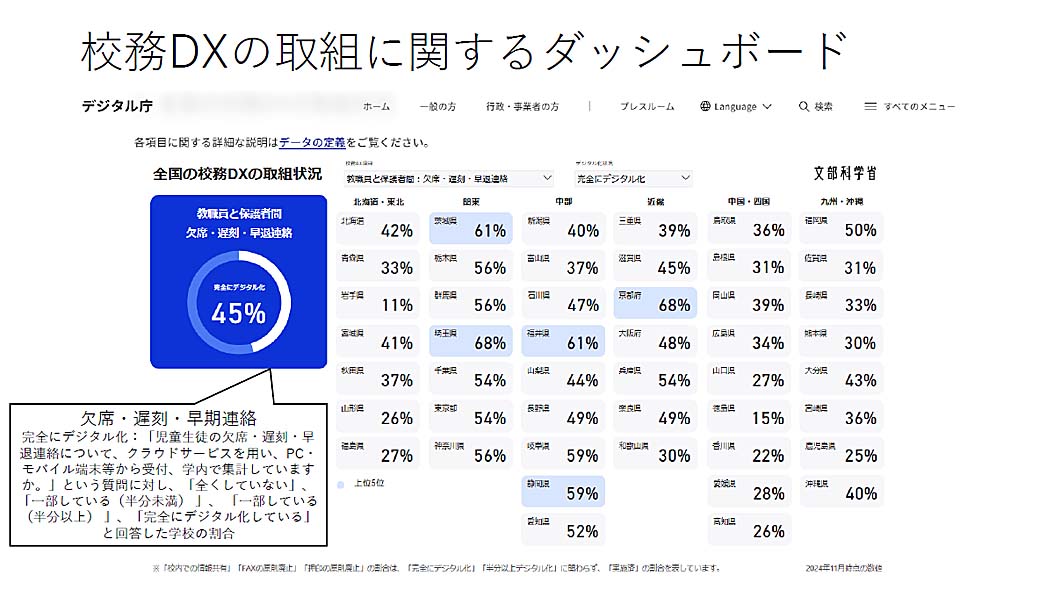

伊藤:フォーティネットの伊藤です。このパートでは、教育分野で広く活動されているJMCの井上氏と一緒に、学校DXにおける課題などをお伝えします。まず文科省が提示しているダッシュボードですが、これはどう見ればいいでしょうか。

井上:ひと口に“デジタル化”といっても、このダッシュボードでは「ファックスがどれくらいなくなっているのか」といったことも全部入れている。ICTをどう使うかというだけでなく、色々な視点で判定されています。その前提で見てみると、取り組み状況は高くないといえます。

伊藤:校務DXが進まない要因として、本質的な課題はどこにあるのでしょうか。

井上:ツールを入れても、業務のやり方のルールが変わっていなければ意味がないので、その辺りを見直さないといけません。例えば、子どもの欠席連絡をクラウドツールで対応しても、校務システムと連携されていなければ誰かが入力することになる。これではDXにはならないのです。また、学校の現場はいまだに“紙文化”の世界なので、電子化に向けた意識改革も必要だと思います。

伊藤:校務DXに向けたロードマップでは令和7年から次世代に移動していくということになっています。これについて、システム面での課題はありますか。

井上:上図の赤枠に、パブリッククラウドとネットワーク統合というのがあります。校務系と学習系が分離した現状があり、まずネットワーク環境を変える必要がある。また、校務支援システムの多くは“クラウド対応”とされていますが、パブリッククラウドに置くことができても、ネイティブなクラウド対応の製品にはなっていないという現状もあります。セキュリティ面で問題があるとか、API連携がうまくできていないなど、クラウドに置いただけでは変わらないので、これを解決しないと本当の移行が進みません。

伊藤:ここで、APPLICの背景について説明をお願いします。

井上:正式名称は「一般財団法人 全国地域情報化推進協会」で、地域情報プラットフォームの普及、仕様を作っている団体です。校務支援システムは、学齢簿から生徒情報をもらってきて、それを活かします。学齢簿は自治体のシステムなので、この領域にあるということです。教育アプリケーションユニット標準仕様ということで、指導要録や健康診断表などを転校時にも自治体間でやりとりできるようにした、ということで認められています。

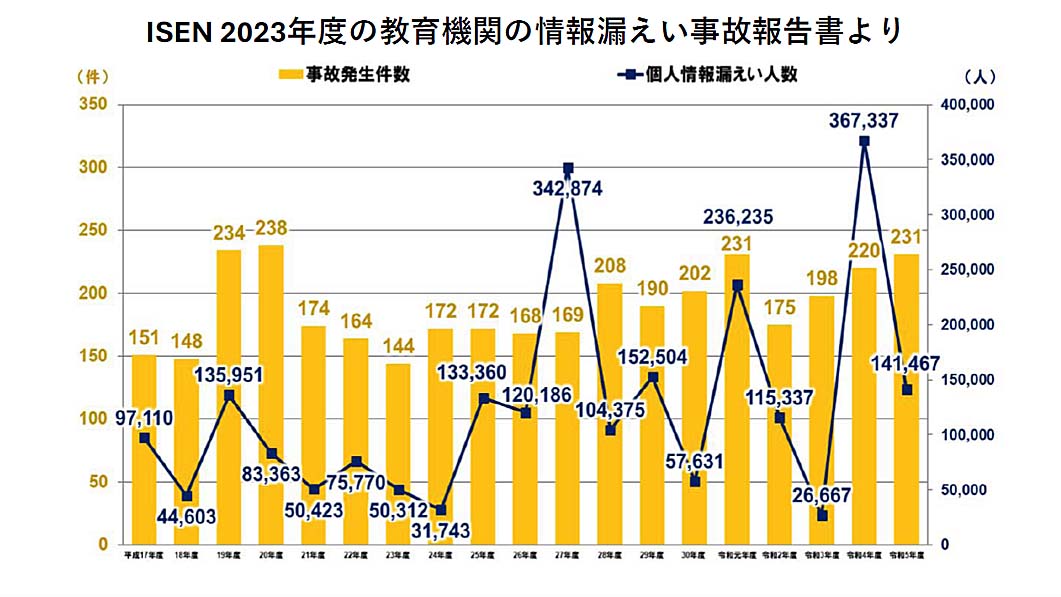

伊藤:ISENの、情報漏えいの事故報告をまとめたグラフがありますが、これはどう見るべきでしょうか。

井上:グラフ上、人数に波があるのはサーバーなどが攻撃された時に上昇しているからで、そこを除いて考えると10万人前後のデータが漏えいしていることが分かります。事故件数は200件前後で推移しています。これだけ危険性が叫ばれる中、事故は減っていないということです。

今のうちに理解しておきたい、「ゼロトラスト」が持つ本当の意味。

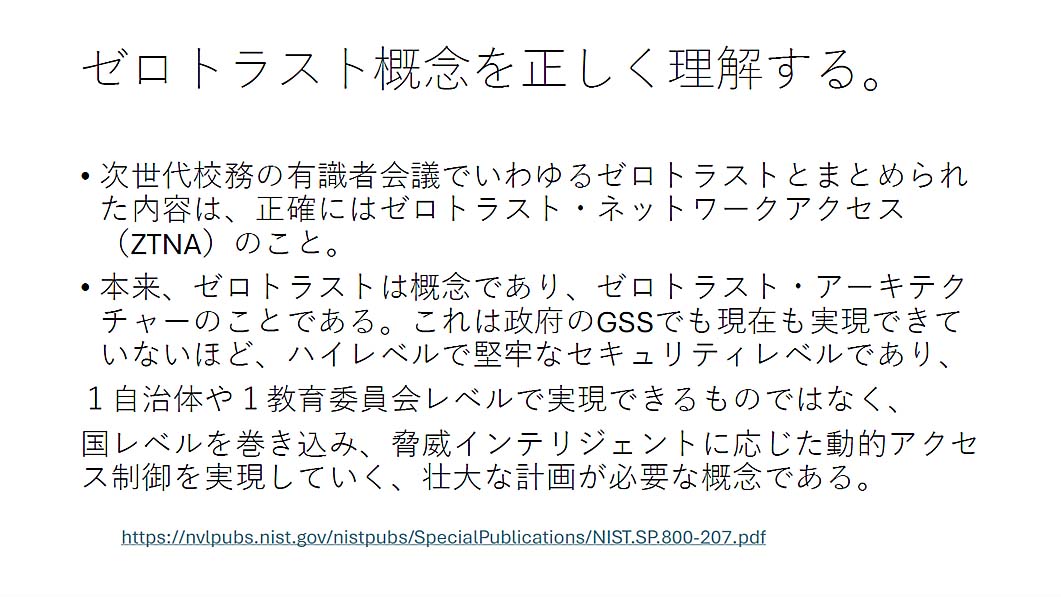

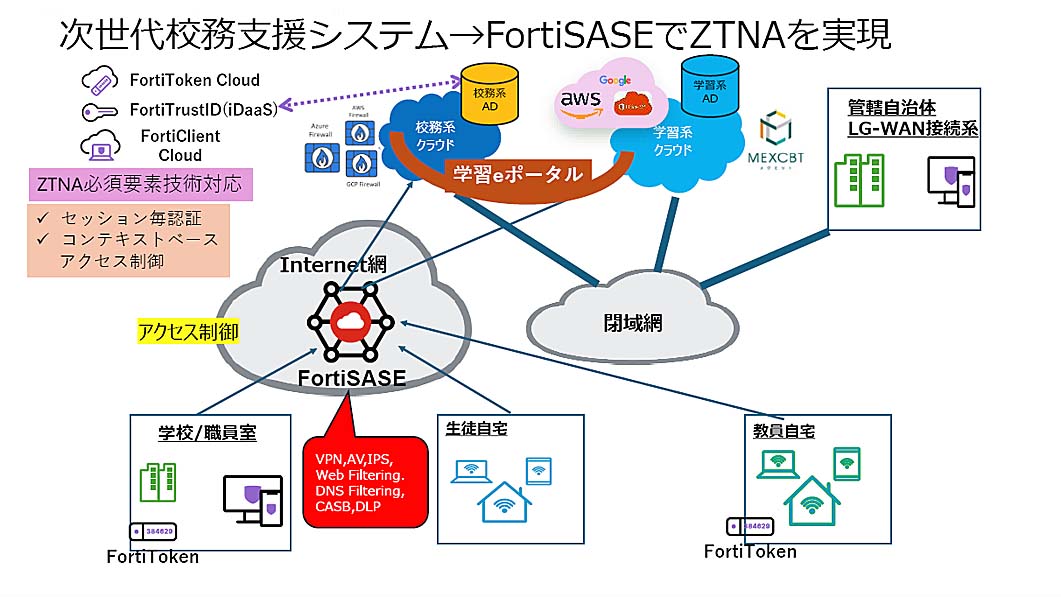

伊藤:ありがとうございました。ここで、改めてゼロトラストの概念を整理します。有識者会議でゼロトラストと呼ばれているのは、校務のクラウド化に伴った“ゼロトラスト・ネットワークアクセス”を指しています。本来、ゼロトラストは“ゼロトラスト・アーキテクチャ”を意味し、もっと壮大なものです。

国、デジタル庁が取り組んでいる、GSSという各省庁を結ぶものがありますが、これがゼロトラスト・アーキテクチャを目指しており、現状でも到達できていません。当社の製品で説明すると、「FortiSASE」がゼロトラスト・ネットワークアクセスの要素技術に対応したものです。オンプレミスであれば「FortiGate」というハードウェアのアプライアンスで対応しています。

これがゼロトラスト・アーキテクチャの世界になると、脅威インテリジェンスを集積した上で、ポリシーを動的に変えていくという壮大な仕組みが必要。国もしくはデジ庁などが今後構築していくものです。

行政では、ゼロトラストの実証事業が始まっています。本年度からいくつかの団体が応募して、色々と検証していくことになっている。基本的に、ゼロトラスト導入前には情報資産を把握して、現状の対策が有効かどうか、リスクが高まっているところはどこか、といった検証が必須です。これは基本的な情報セキュリティマネジメントの考え方でもあります。

Microsoft365のA5を導入されているところも多いと思いますが、ゼロトラスト・ネットワークアクセスはそれだけでは満たせていない、という点にご注意ください。その仕組みは、我々が必要な部分だけでも提供することが可能です。例えばA3にプラスして、ほかのベンダーのソリューションを組み合わせるとコストセーブできる、といった実証事業を行っている自治体もありました。

こうした取り組みには相談役が必要だと思われるので、ぜひお声かけください。

ゼロトラストに向けて準備したい3つのコト

全国にさきがけてフルクラウドの教育ネットワークを導入した新座市。その挑戦において、どのような苦労があり、そしてどう乗り越えてきたのか。同市の職員がこれまでの歩みを振り返りつつ、取り組みの中で学んだことを伝えてくれた。

【講師】 森 智寛 氏

森 智寛 氏

埼玉県新座市役所

教育総務課

分からないことが多いのは当然。官民連携で乗り切ろう。

当市は2023年9月からゼロトラスト・フルクラウド環境の教育ネットワークの運用を開始しました。全国的に早い取り組みだったことから、視察の依頼なども多数いただいています。今回は、他自治体から受けた質問の中から特に多い3つに絞って、当市での事例を紹介します。

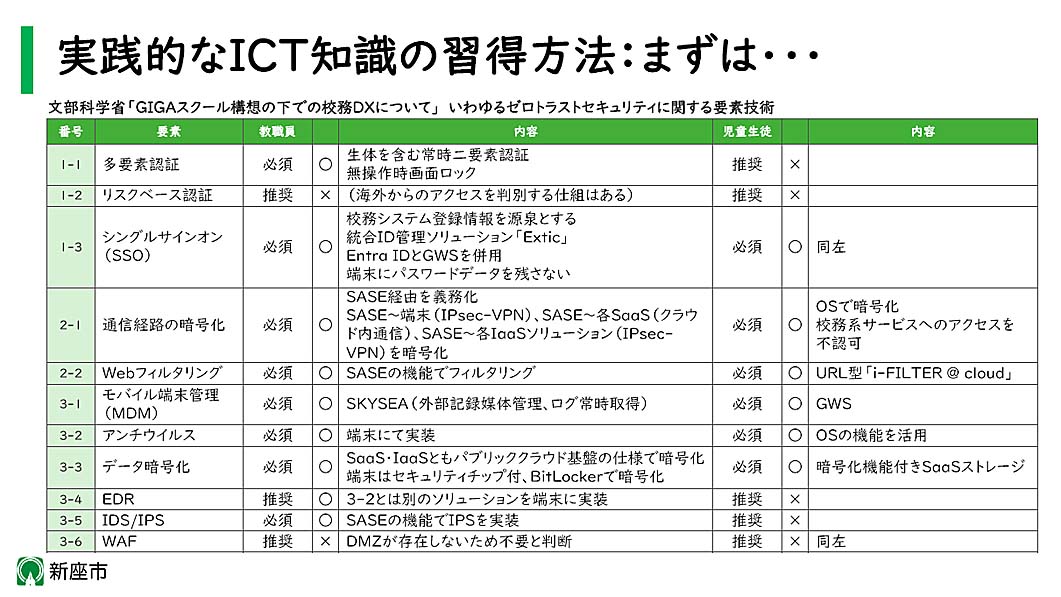

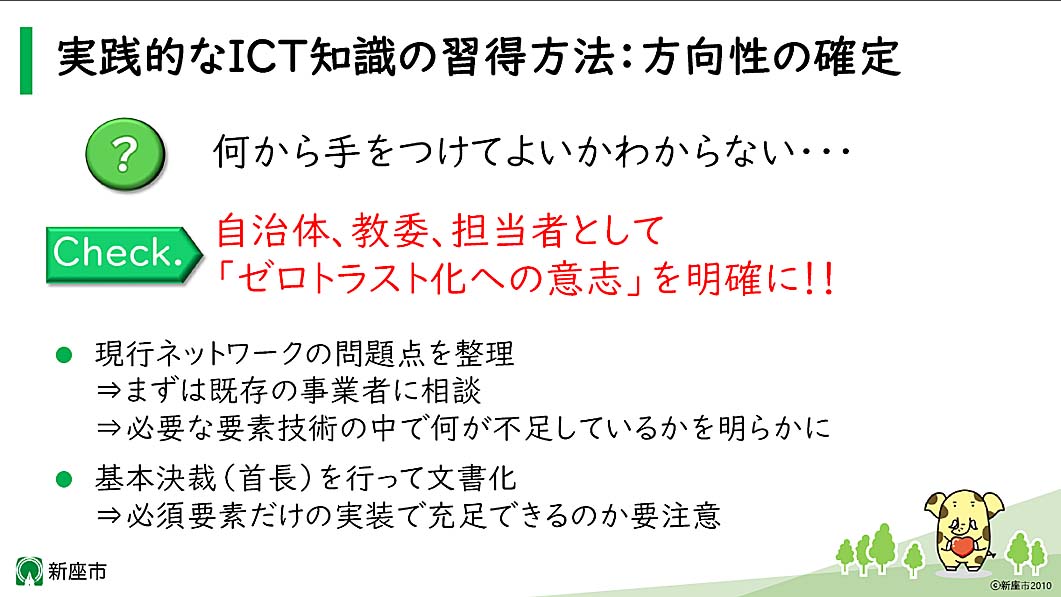

まずは「実践的なICT知識の習得方法」です。「ICTに長けた担当職員がいない」といった声はよく聞きます。当市でも、情報職という職種はないため一般行政事務職が担当しています。

今回の教育ネットワーク更改の場合は、携わった職員が過去に情シスを経験してはいました。とはいえ、今まで行政側のネットワークには存在しなかったゼロトラストの考え方など、新たに学ぶべき情報は多々ありました。現行の課題を整理することと併せ、まずゼロトラスト化に向けた自治体としての意識を統一し、足元を固めておくべきだと考えています。

また、イメージを具体化する過程で出てくるのが、ICT用語の意味が分からないとか、それぞれがどう関係しているのかつかめない、といった問題です。これについては、「全て把握した状態で挑む必要はない」というのが私の考えです。分からないものは直接事業者に聞いて、理解を進めていけばよいと思います。

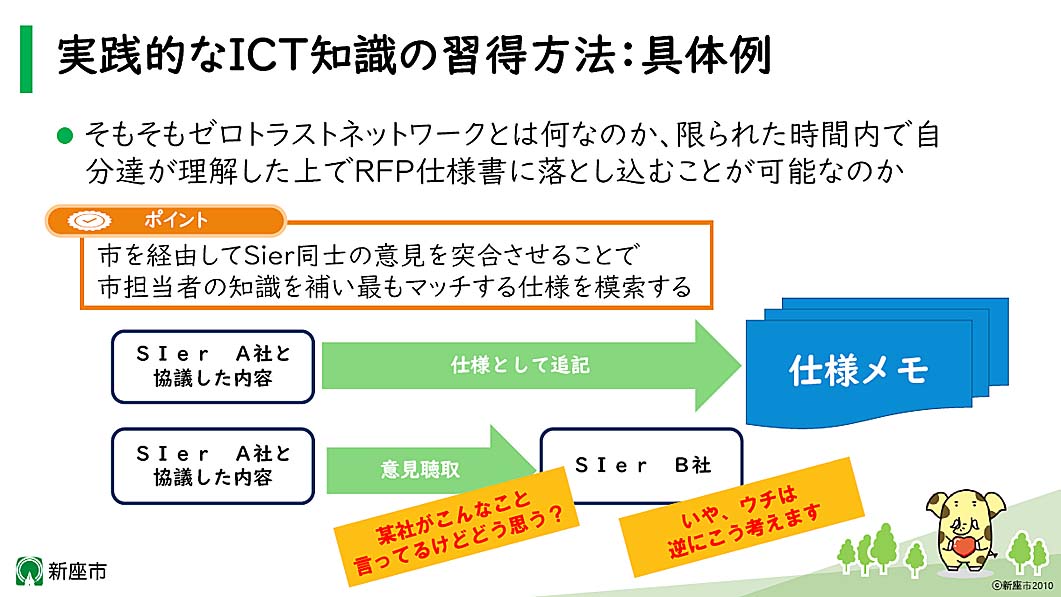

私たちにとって幸運だったのは、親身になって調整会議をしてくれる事業者が複数あったことでした。協議した内容で重要なポイントは仕様メモに追記し、各社の提案を突合させながらブラッシュアップしていくと、新たな問題点が見えてきます。こうしてより深い知識を得つつ、仕様の精度と中立性も高めることができました。

いずれにしても、あらかじめ一定の知識があるに越したことはありません。ICT担当者の目安としては、ITパスポートなどの国家資格を習得できるくらいだと思うので、意欲がある方はあらかじめこちらを目指すのも良いかもしれません。

幅広い情報収集とSIerとの体制構築で、職員の負担を軽減する。

2つ目のポイントは、「製品・サービス選定の工夫」です。

プロポーザルによる機能比較は重要ですが、準備をするにも、手元に情報がなければ何もできません。まずはRFIを実施し、広く情報を収集しましょう。

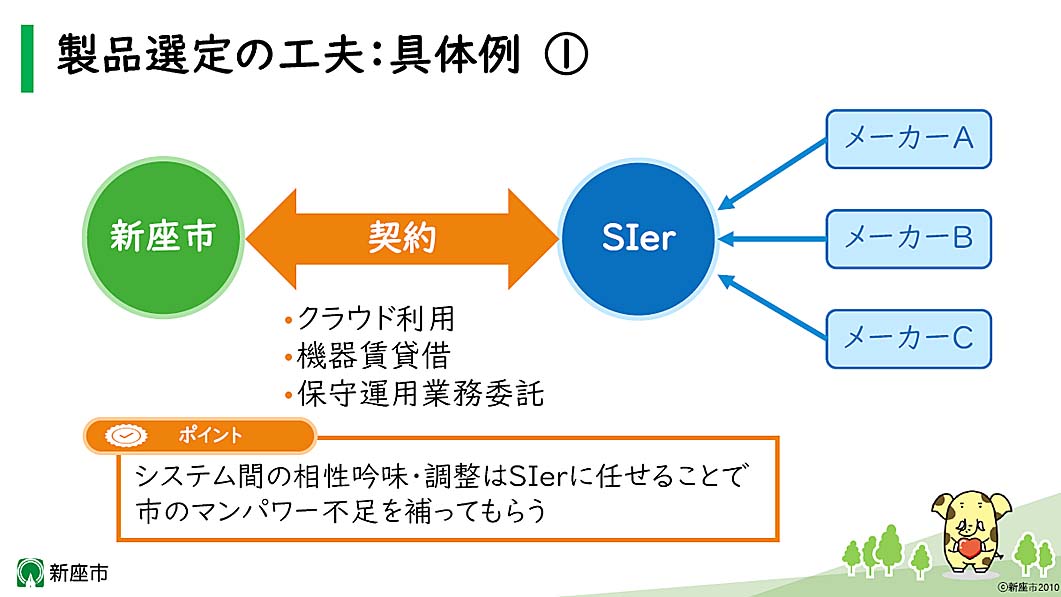

当市では76社に対してRFIを行いました。対応にかかる費用は全て事業者負担であり、回答をいただいても見返りがある訳ではないこと、提出された資料は情報公開の対象となることなどを明記の上実施し、回答があったのは24社。そこで私たちは、業者をSIerとメーカーとに分類しました。

SIerは、教育ネットワークの運用から保守にわたって主体的に動く業者、メーカーは各種システムの開発をしている業者、というイメージです。この分類により、上図のような構成となり、市の担当者は本来の業務に専念できます。契約も1社との締結なのでシンプルです。SIerにはメーカーの統率や調整などを任せ、立場を自覚させるという面でも意味がありました。

.png)

さらに、システムについても“いいとこどり”をやめて、SIerが選定するものをセットで導入することにしました。この手法により、大幅な選定時間の圧縮と業務負担の軽減が見込め、システム間の相性も良くなります。

根拠のある説明で庁内の合意形成もスムーズに進める。

3つ目のポイントは、「部署間の連携」です。

まずは個人情報の調整について。個人情報をクラウドにあげることについては、私たちも抵抗感があったのですが、検討しているタイミングで国の制度が変わり、クラウド・バイ・デフォルト原則も示されました。国がこうしたことを意識しているのであれば、市としてもその意向に沿うべきではないかと、時代の流れに合わせた説明をすることで、所管部署との調整が円滑に図れると考えています。

また、財政部局との調整にあたっては、私たち自身が業者の見積もりを理解して、説明できるようになる必要があります。

納得できない部分があれば、説明素材を業者に用意してもらうことで、担当者の負担軽減が図れます。当市では、業者に物価や物流、円安などコストの根拠資料を作成してもらいました。これにより強い説得力が生まれたと考えています。

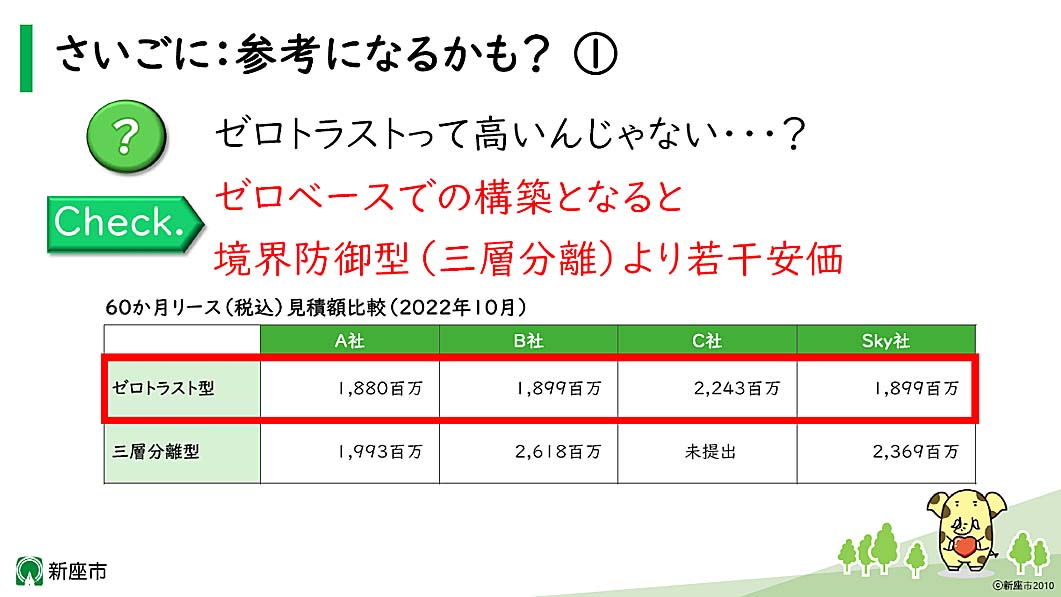

ゼロトラスト・フルクラウドは、従来の三層分離型やオンプレミス型より高くなるのでは、といった疑問があるかもしれません。当市ではゼロベースからの検討という前提でしたが、比較見積もりを提出した3社とも、ゼロトラスト・フルクラウド型の方が安価でした。中長期的に見ても、機器更改などを考えると大きな差は生じないと考えています。

ちなみに、当市の公式YouTubeチャンネルには、過去に行ったウェビナーのアーカイブを置いています。選定経過を時系列順に説明した動画なので、合わせてご覧ください。また、契約書などの資料公開も、自治体や学校には前向きに対応しています。オンライン視察も可能ですので、気兼ねなくお問い合わせください。

安全な校務DXに向けて!デジタルアーツ製品による実践

次世代校務支援システムで重要なポイントとなるのがセキュリティだ。国のガイドラインでもこの点は強調されているが、具体的にどのような仕組みを整えたらいいのか。インターネットセキュリティの専門事業者が、実際の運用をイメージしながら解説する。

【講師】 増田 健太朗 氏

増田 健太朗 氏

デジタルアーツ株式会社

マーケティング本部プロダクトマーケティング第1部

ガイドラインに盛り込まれた、セキュリティの“3つの軸”について。

このパートでは、校務DXを推進するにあたってどういった点をよりどころにすればいいのか、指針も合わせて紹介します。

まず、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」について。このガイドラインはアップデートが繰り返されていますが、最新版ではどういったことが求められているのでしょうか。

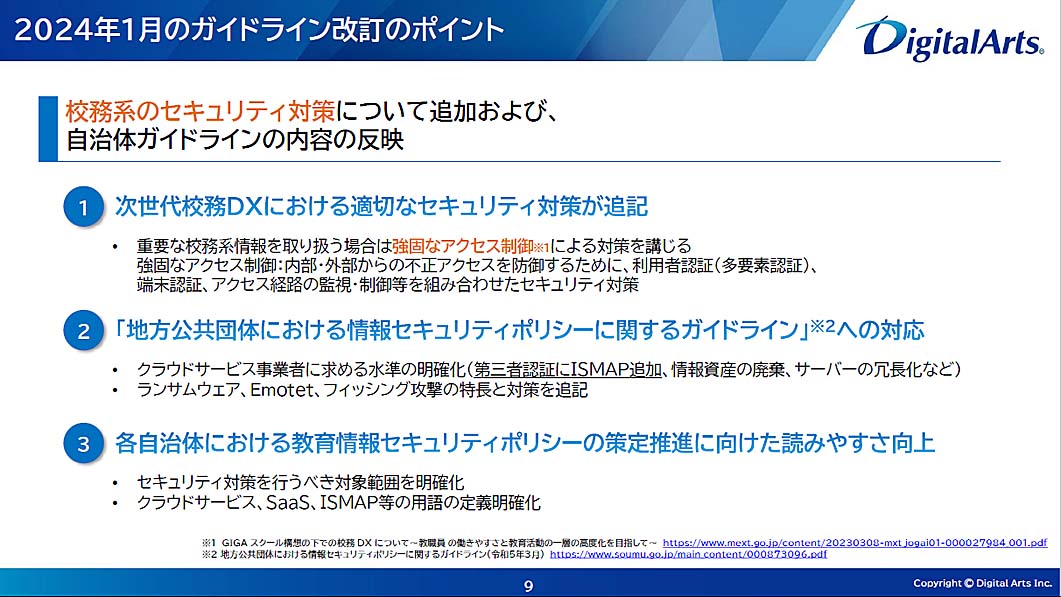

令和6年1月の改訂では、校務系のセキュリティ対策についての追加、そして地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン、こちらの内容が反映されたものとなっています。ポイントを3点ピックアップしたものが以下です。

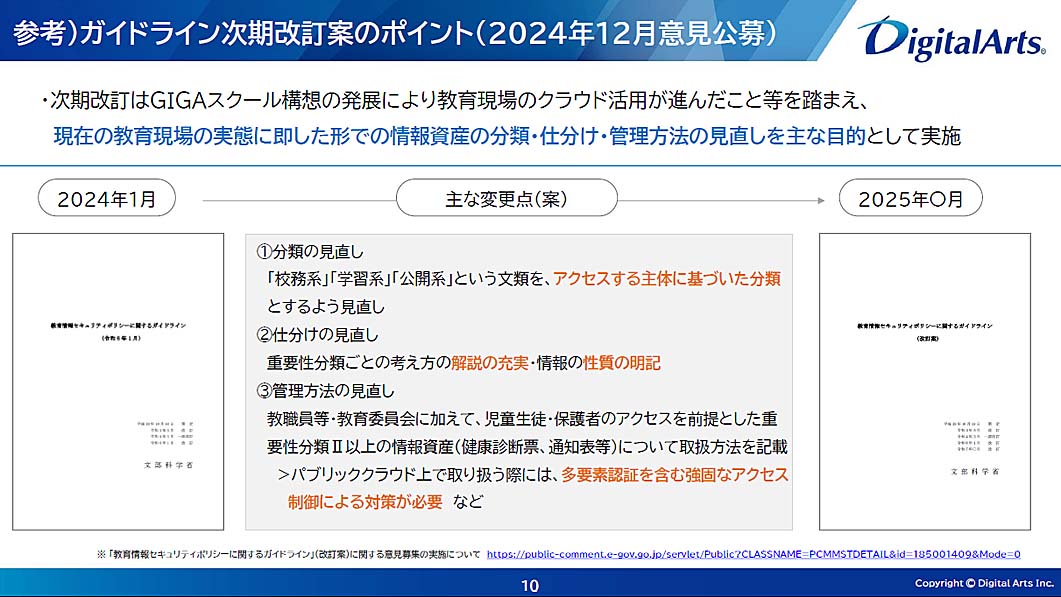

また、令和6年12月に行われたパブリックコメント募集時の情報をもとに、次期改訂の案が次のように上がっています。

「分類の見直し」では、校務系、学習系、公開系を、誰がアクセスするのかというアクセス主体にもとづいた分類とする見直しが予定されています。「仕分けの見直し」では、取り扱う情報を重要性ごとに分類するとされており、その解説の充実化と、それぞれにどういった情報が含まれるのかといった性質の明記がされています。

そして「管理方法の見直し」は、児童生徒、保護者のアクセスを前提とした、重要情報の取り扱い方法に関する記載です。

※講演後の令和7年3月に実際に改訂がなされました。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1397369.htm

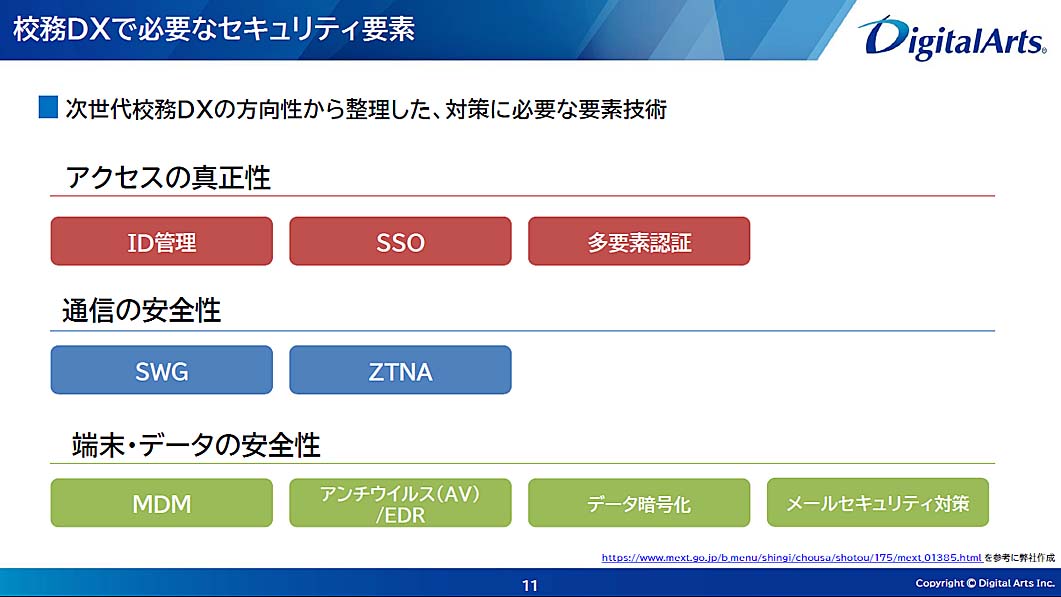

最新のガイドラインに話を戻します。次は校務DXで必要なセキュリティ要素は何かといった、具体的なソリューションの話です。

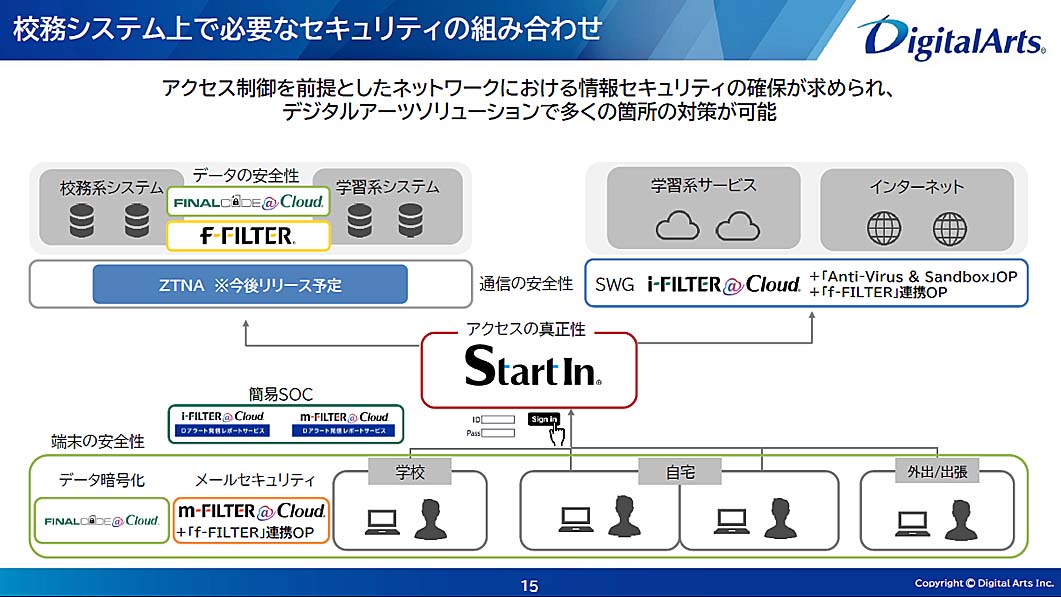

ガイドラインには、上図の通りアクセスの真正性、通信の安全性、端末・データの安全性といった3つの軸があり、それぞれを実現するために必要な要素技術が示されています。

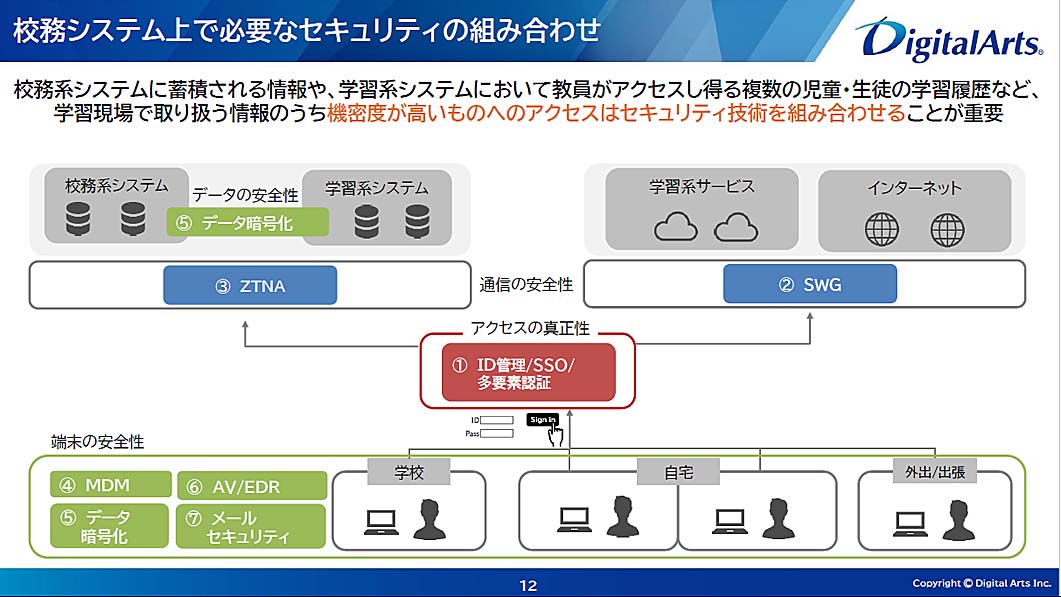

とはいえ、この概要だけでは校務システムを取り扱う際のイメージが湧かないかもしれません。そこで、実際の通信ネットワークに当てはめて図式化すると、以下のような全体像になります。

「アクセスの真正性」については、多要素認証で対応。ID管理やシングルサインオンなどが要素技術に該当し、「通信の安全性」はSWG(セキュアウェブゲートウェイ)を学習系サービスやインターネットにアクセスする際の門番として置く。さらにZTNA(ゼロトラストネットワークアクセス)で、内部システムにアクセスする際は従来のVPNを代替し脆弱性をカバーする、というイメージです。

「データの安全性」については、図の左上にある通りデータの暗号化で対策し、「端末の安全性」については、MDMやAV/EDR、またはメールの受信対策といった入口対策を施します。このように、3つの軸に対応する要素技術を複数組み合わせることによって、安心・安全な校務システムが実現できます。

複数のセキュリティ対策でデータを守り、安全な校務DXを目指す。

では、こうした要素技術が求められる中、当社はどのような次世代校務DXのセキュリティを実現するのか、具体的なソリューションを紹介します。

当社はインターネットセキュリティ関連ソフトウェアの企画・開発・販売を一貫して行っているセキュリティのメーカーであり、様々な関連製品を提供しています。ラインアップとしては、生成AIの制御可視化も含む統合WEBセキュリティの「i-FILTER」、メールセキュリティの「m-FILTER」、ファイル暗号化ソリューションの「FinalCode」といった製品を主軸とし、ファイル転送ソリューションの「f-FILTER」や、IDaaS認証の製品「StartIn」などがあります。これらを校務DXに適用したのが下図です。

まず左上、校務系・学習系システムにおけるデータの安全性については、個人情報、機密情報を守る暗号化ソリューション「FinalCode」 や、重要情報などを含んでいないかチェックした上でファイル転送を行える「f-FILTER」 が 該当します。

通信の安全性については、安全なウェブアクセスを実現する「 i-FILTER」の クラウド版がその役割を果たし、組織内のアクセスについてもZTNA製品が今後リリース予定。こうしたデータへのアクセス時に、アクセスの真正性をチェックする認証ソリューション「StartIn」が活躍します。

また、端末のセキュリティですが、「i-FILTER」と「m-FILTER」が簡易SOCとしての機能を果たし、データの暗号化は「FinalCode」 が、メールセキュリティ は「m-FILTER」のクラウド版で送受信対策が可能です。さらに、「f-FILTER」を利用したオプションでメールの添付送信における安全性も実現できます。

これらのソリューションによって、校務DXに必要なセキュリティを一括で対策可能です。今後も様々なサービスをリリース予定な ので、ぜひご検討ください。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)