.jpg)

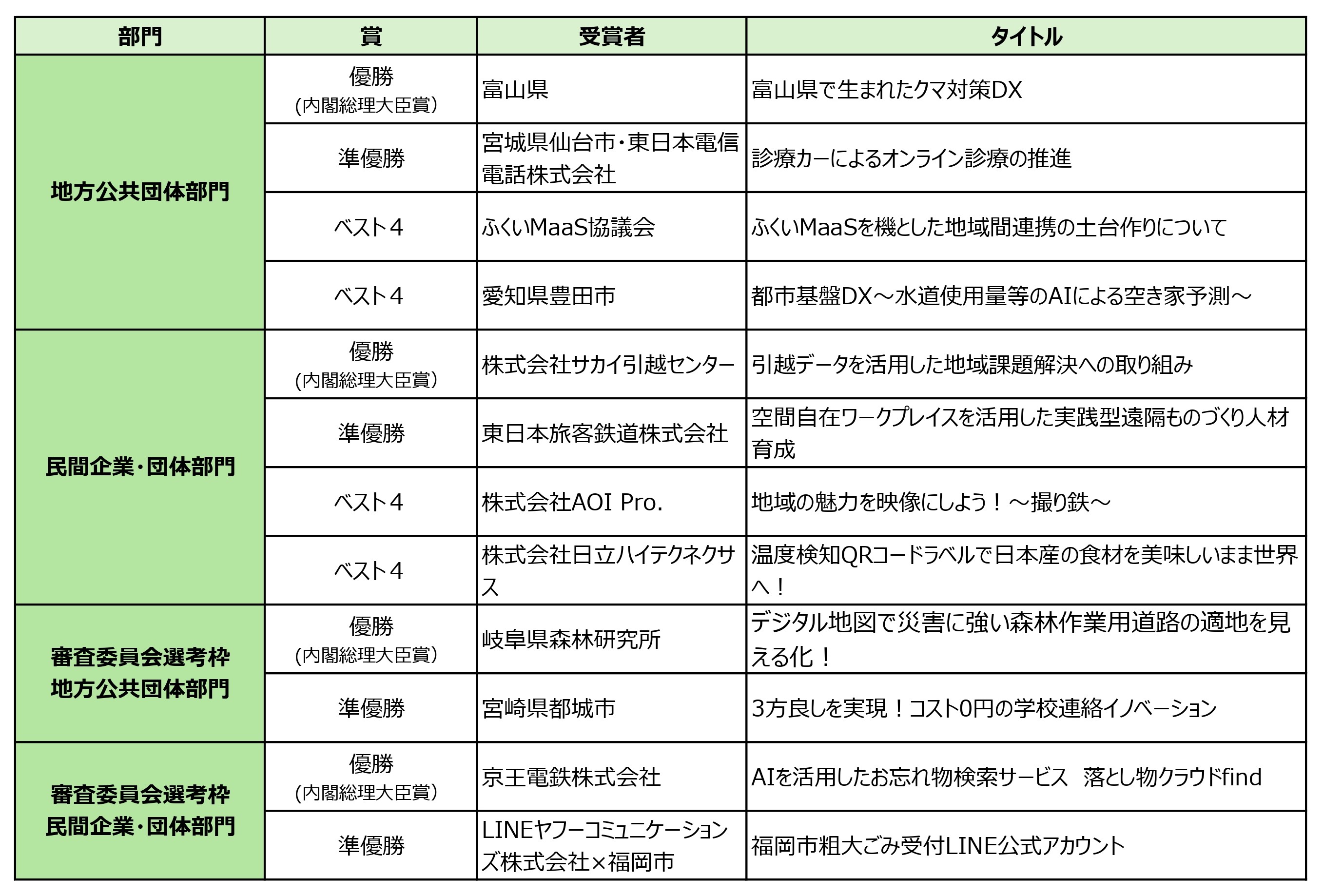

地方公共団体や民間企業・団体が、デジタルの力を活用して地域課題の解決等に取り組む事例を幅広く募集し、特に優れたものを表彰する「第4回Digi田(デジでん)甲子園」の表彰式が令和7年3月13日、内閣総理大臣官邸で行われた。このうち民間企業・団体部門はインターネット投票などにより、株式会社サカイ引越センターが「引越データを活用した地域課題解決への取り組み」で優勝(内閣総理大臣賞)に輝いた。また審査委員会選考枠の民間企業・団体部門は、京王電鉄株式会社が「AIを活用したお忘れ物検索サービス 落とし物クラウドfind(ファインド)」で優勝(内閣総理大臣賞)した。それぞれの担当者に受賞の喜びと、デジタル活用による地域貢献への思いを聞いた。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。

[PR]新しい地方経済・生活環境創生本部事務局

最終選考に32事例を選抜。

▲表彰状を手に石破 茂内閣総理大臣と記念撮影する(左)サカイ引越センターと(右)京王電鉄の受賞者。

「Digi田(デジでん)甲子園」は令和4年度から始まり、今回で4回目の開催となる。民間企業・団体部門では応募の中から32件の事例が本選に選抜された。最終選考ではこの中から、国民によるインターネット投票と、審査委員会の選考により、それぞれ優勝事例が選ばれた。

授賞式では石破 茂内閣総理大臣が「皆さま方の取り組みは、医療、防災、インフラ管理、農業といった、日々の生活にとって大変重要な社会課題に対して、デジタル技術の力で具体的な解決策を見出す優れた取り組みばかりであります。課題解決のモデルとして、それぞれの取り組みを、より充実、発展をさせていただきますようお願いを申し上げます」と受賞者を称え、今後のさらなるデジタル活用に期待を表明した。

サカイ引越センター「データ可視化で地域に貢献」。

Interviewee

株式会社サカイ引越センター

社長室 室長

安部 典之 (あべ のりゆき) さん

「これまで引っ越しのデータを持ち続けていましたが、それを可視化することで各自治体に使っていただける展開につながると思っています。まず滋賀県から始めましたが、さらに拡げていければと考えており、今回の受賞はそのスタートラインだと思います」。安部さんは受賞の意義をこう語った。

受賞対象となった取り組みは、引っ越しデータを可視化することで、人口の移動や過密化、過疎化の傾向をリアルタイムで把握。地域の暮らしの利便性と豊かさの向上につなげる試みだ。インターネット投票では、民間企業・団体部門で最多の5,765票を集めた。

サカイ引越センターは令和5年3月に滋賀大学と連携協定を結んだ。滋賀県では従来、北部地域への人口増加策が課題とされてきた。そこで同社のデータを活用し、人口移動の傾向を明らかにすることで、北部地域と南部地域のよさを活かしながら利便性を高める施策につなげようというねらいだ。

同社は年間83万件の引っ越しを手がけており、このうち滋賀県に関するデータは年間約3万6,000件に及ぶ。これを可視化したという。

▲引っ越しデータから人口移動を可視化した地図の一例。

「滋賀県では一般的に、北部での人口が減少し、南部では人口が増加していると言われていますが、どのように進んでいるのか、実際のイメージを形にしました。これにより北部ではどのような魅力ある政策を取り入れ、南部では都市の整備をどういう形で展開するのかという課題解決に結び付けたいと考えています」と安部さんは説明する。

安部さん自身が滋賀大学出身という縁もあり、モデルケースとして滋賀県を選んだという。滋賀大が平成29年からデータサイエンス学部を開設し、データを実学につなげる取り組みを進めてきたことも考慮したそうだ。

滋賀大との連携協定に続いて、滋賀県も交えた意見交換を重ねてきた。その中で「県の課題の一つが北部地域の魅力増進と言われて、イメージはそうだけれども現実はどうだろうということで、人口移動を可視化しようという話になりました」と安部さんは振り返る。

人口移動の実態が引っ越しデータで浮き彫りに。

協定締結後、滋賀県に関わる2022年度の転居データ約3万6,000件を同社が提供し、滋賀大とともに分析を進めた。対象は県外からの転入、県外への転出、県内での移動のデータで、単身かどうかの推定や引っ越しに伴い購入した家電などの情報も含むが、個人を特定できる要素は含まれない。

その結果、滋賀県全体でみると人口の増減はほぼプラスマイナスゼロだが、県の北部から南部に移り住む例が相対的に多く、大阪への通勤圏となっている南部に人口が流入している傾向が明確化し、実態がデータで浮き彫りになったという。

可視化したデータは既存のハザードマップと統合し、災害リスクと人口変動を結び付けた分析も行った。その結果、彦根市では居住誘導区域への転入者が多いことが分かり、災害に対して安全なまちづくりが進んでいることが確認された。

「今までイメージで動いていたものが可視化されることで、自治体にとっては議会などでの説明も説得力が出ると思います。このデータを、もう一歩を踏み出すために活用してもらえれば」と、安部さんは地域の施策の基盤としての活用を期待する。

同社では今後、交通データや雇用統計など、より多様なデータとの連携を進め、さらに精度の高いモデルを構築していくという。また滋賀県以外の地域とも連携を強化し、「全国の自治体に応用可能なモデルとして提供させていただきたい」との考えだ。

自治体にとって必要な項目をデータに追加していくことも課題だという。「例えばなぜここに来たか、なぜ出ていくのかは、自治体としては聞けないでしょう。民間のサービス向上と表裏一体なので、今後の課題です」と安部さん。

全国の自治体に対しては「この人流の可視化を事例として活用していただければと思います。サカイ引越センターは実業の会社でコンサルではありませんが、一緒に取り組めば必ず新たに見えるものがあるはずです」と連携に期待を示した。

京王電鉄「忘れ物DXでお客さまにも革新」。

Interviewee

京王電鉄株式会社 鉄道事業本部 鉄道営業部

左:部長 渡邊 孝史 (わたなべ たかし) さん

右:管理担当課長 境 幸一郎 (さかい こういちろう) さん

「忘れ物の取り扱いは大事な業務ですが、業務効率は決して高くはありませんでした。今回の取り組みはお客さまにとってもわれわれにとっても革新的で、結果として評価していただいたことは非常にうれしいです」。渡邊さんは受賞の喜びをこう語った。

受賞対象となった「AIを活用したお忘れ物検索サービス 落とし物クラウドfind」は、これまで電話や対面で受け付けていた忘れ物対応をデジタル化。チャットによる問い合わせ対応とAIによる自動照合で時間を短縮し、利用者の利便性向上と係員の業務軽減を実現したという。同社が外部企業との共創を目指して進める 「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」の中で株式会社findと出会い、サービスをともに創り上げてきた。

京王電鉄が取り扱う遺失物は、サービス導入前で1カ月当たり約1万6,000件。お忘れ物や電車に関するお問い合わせ等も含めて、駅やお忘れ物取扱所の電話対応は、全体で1日あたり約500件におよび、情報確認や照合に時間を要するという課題を抱えていた。

利用者にとっても、時間帯によっては電話対応が受けられず、「連絡するだけでも大変」 「探したくても見つからない」 という悩みや不安を抱いていたという。

そこで「落とし物クラウドfind」は、落とし物・忘れ物の問い合わせにLINEによるチャットを導入。これまでは問い合わせフォームや電話が一般的だったが、時間・場所を選ばずに問い合わせができる利便性を実現した。

▲「落とし物クラウドfind」の利用を案内するバナー。京王電鉄のホームページや駅などに掲出している。

忘れ物の検索にはAIによる照合を導入。画像を登録し、忘れ物の情報と問い合わせ内容をAIで突合することで、迅速な照合が可能となった。「例えば手袋1つを選択しても、大変な数の同種の手袋が抽出されます。その中から対象の1つを選ばなければなりませんが、画像を使えばAIで照合でき、お客さまに対して素早い回答ができるようになりました」と渡邊さん。

境さんは「忘れ物リストがあって、お客さまのお問い合わせがあって、マッチするものを返却するという基本スタンスは変わりません。ただ、画像の突合せや、LINEから操作をすれば『ここにありますので取りに来てください』という連絡の通知など、DXが進んだことで効率化が実現しました」と説明する。

忘れ物の返還率が3倍に。電話照会は3割減。

利用者への周知は「鉄道には交通広告がありますので、列車内の窓上広告や駅ばりポスター、ホームページなどの自社が保有する媒体をベースにアナウンスしました」と渡邊さん。境さんは「ホームページで忘れ物についてお問い合わせをいただくことも多いので、お客さまの動線上にバナーを出し、必要なところに情報を発信して周知しました」と話す。

その結果、令和5年の試行開始から約2年間で、利用者のLINE登録は10万人に達したそうだ。

忘れ物の返還率は、導入以前の約1割から、導入後は約3割とおよそ3倍に向上。月間約1万6,000件のうち、現在はおおむね6,000件が返還されているという。

お忘れ物取扱所への電話は導入前の1日平均160件から、導入後は100件程度と約3割減少。駅への電話問い合わせや駅に来訪しての検索対応も約3割減少し、業務負担が大幅に軽減されたそうだ。

「実は私の妻も忘れ物(黒い日傘)をして、このシステムに登録しました。1度は見あたらなかったという連絡が来ましたが、後日『それと思われるものが警視庁に届いています』という案内が来ました。おそらく従来の仕組みでは大変数の多い種類の忘れ物で埋もれてしまっていたと思います」と渡邊さん。顧客サービス向上の効果が期待されている。

「落とし物クラウドfind」は、京王グループの「西東京バス」にも令和6年8月から導入されている。このほか、全国の鉄道、バス、タクシー、空港や商業施設などにも導入が進んでおり、これからますます利用拡大が見込まれているという。

今後について渡邊さんは「福岡エリアにおいてはすでに導入されていますが、例えば買い物にいらしたお客さまが忘れ物をしたとして、電車の中かもしれないし、ショッピングセンターかもしれないというときもあります。エリアごとの忘れ物を横断的に管理する使い方が今後できるのではないか」と構想する。

境さんは「現在は民間が同じシステムを使って各業種やエリアでの横展開などを通じて、サービス向上や機能向上が進んでいますが、民間企業だけでは実践が難しい場合に、自治体がそのエリアでの展開を支援していく可能性もあると思います。今回の受賞を機に自治体さんから働きかけていただき、結果としてエリアの価値が向上する、そんな動きがあってもいいと思います」と提言した。

ホームページに詳しく掲載。過去事例も紹介。

「Digi田甲子園」を主催する新しい地方経済・生活環境創生本部事務局では、今回の受賞事例や最終選考進出事例をホームページに詳しく掲載。過去の大会での受賞例についても紹介している。先進的な取り組みの経験と知見の共有は、地域の課題解決に向けたさらなる推進力となるはずだ。「Digi田甲子園」を通じて、デジタル活用による地方創生の加速化が、今後も期待されている。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)