公開日:

【第4回Digi田甲子園】地方公共団体部門は富山県、岐阜県森林研究所が優勝!

.jpg&w=1920&q=85)

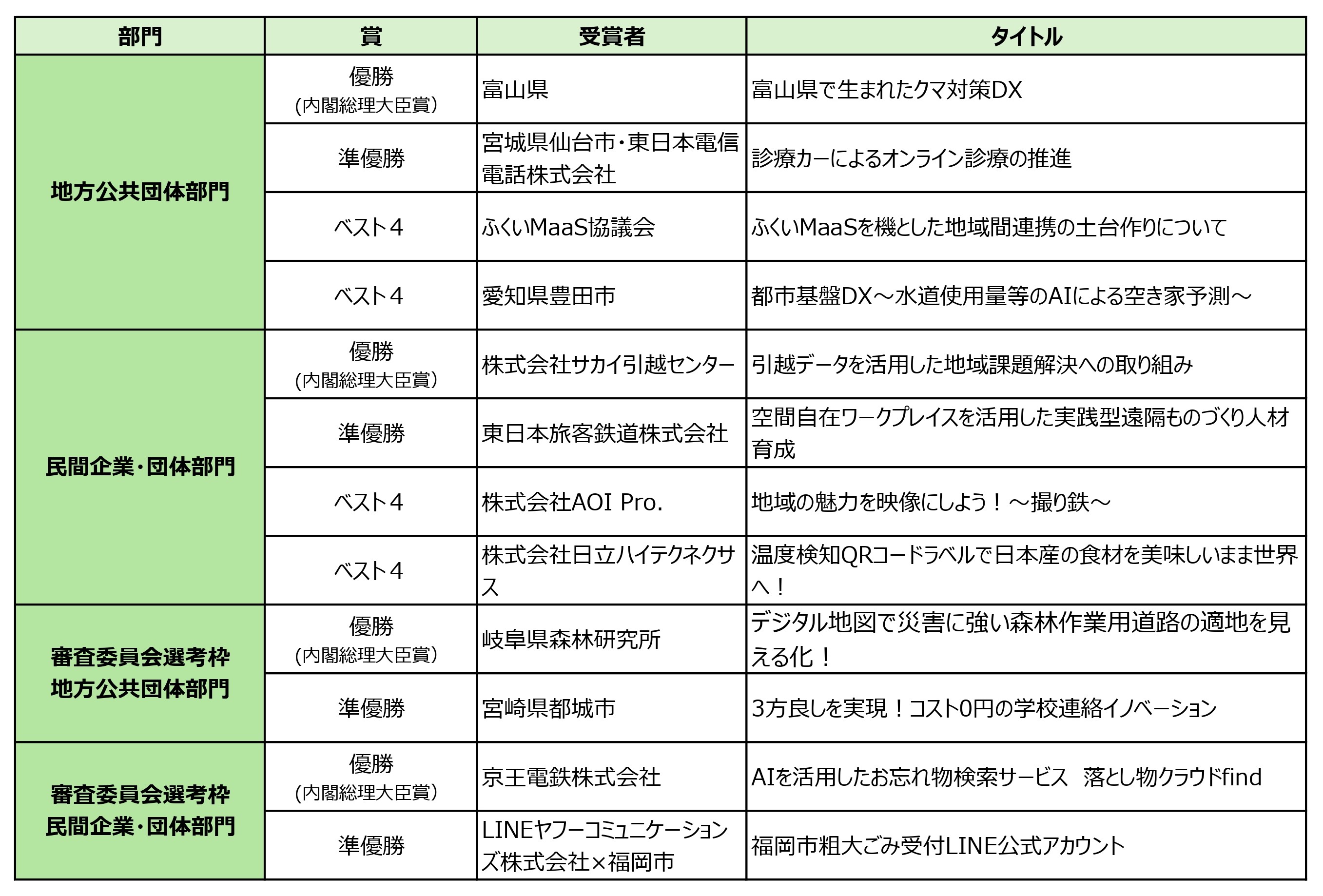

地方公共団体や民間企業・団体が、デジタルの力を活用して地域課題の解決等に取り組む事例を幅広く募集し、特に優れたものを表彰する「第4回Digi田(デジでん)甲子園」の表彰式が令和7年3月13日、内閣総理大臣官邸で行われた。このうち地方公共団体部門はインターネット投票などにより、富山県が「富山県で生まれたクマ対策DX」の取り組みで優勝(内閣総理大臣賞)に輝いた。また審査委員会選考枠の地方公共団体部門は、岐阜県森林研究所が「デジタル地図で災害に強い森林作業用道路の適地を見える化!」の取り組みで優勝(内閣総理大臣賞)した。それぞれの担当者に受賞の喜びと、デジタル活用の秘訣を聞いた。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。

[PR]新しい地方経済・生活環境創生本部事務局

最終選考に23自治体が進出。

▲表彰状を手に石破 茂内閣総理大臣と記念撮影する(左)富山県と(右)岐阜県森林研究所の受賞者。

「Digi田(デジでん)甲子園」は令和4年度から始まり、今回で4回目の開催となる。地方公共団体部門では、全国の自治体・関係団体の応募の中から23件の意欲的、先進的な取り組みが本選に選抜。最終選考ではこの中から、国民によるインターネット投票と、審査委員会の選考により、それぞれ優勝事例が選ばれた。

授賞式では石破 茂内閣総理大臣が「皆さま方の取り組みは、医療、防災、インフラ管理、農業といった、日々の生活にとって大変重要な社会課題に対して、デジタル技術の力で具体的な解決策を見出す優れた取り組みばかりであります。課題解決のモデルとして、それぞれの取り組みを、より充実、発展をさせていただきますようお願いを申し上げます」と受賞者を称え、今後のさらなるデジタル活用に期待を表明した。

富山県「クマ対策DXで人身被害を未然に予防」。

Interviewee

富山県

左:副知事 佐藤 一絵 (さとう かずえ) さん

中:自然保護課 野生生物係 係長 中島 剛 (なかしま つよし) さん

株式会社ほくつう

右:森 将光 (もり まさみつ) さん

「ご投票いただいた皆さまに心より御礼を申し上げます。クマ被害が全国で急増する中、地域の皆さんにもご理解をいただいて、クマ対策DXを実証から実装につなげることができ、人身被害の未然予防につながっています。本当にうれしいことです」。富山県副知事の佐藤さんは受賞の喜びをこう語った。

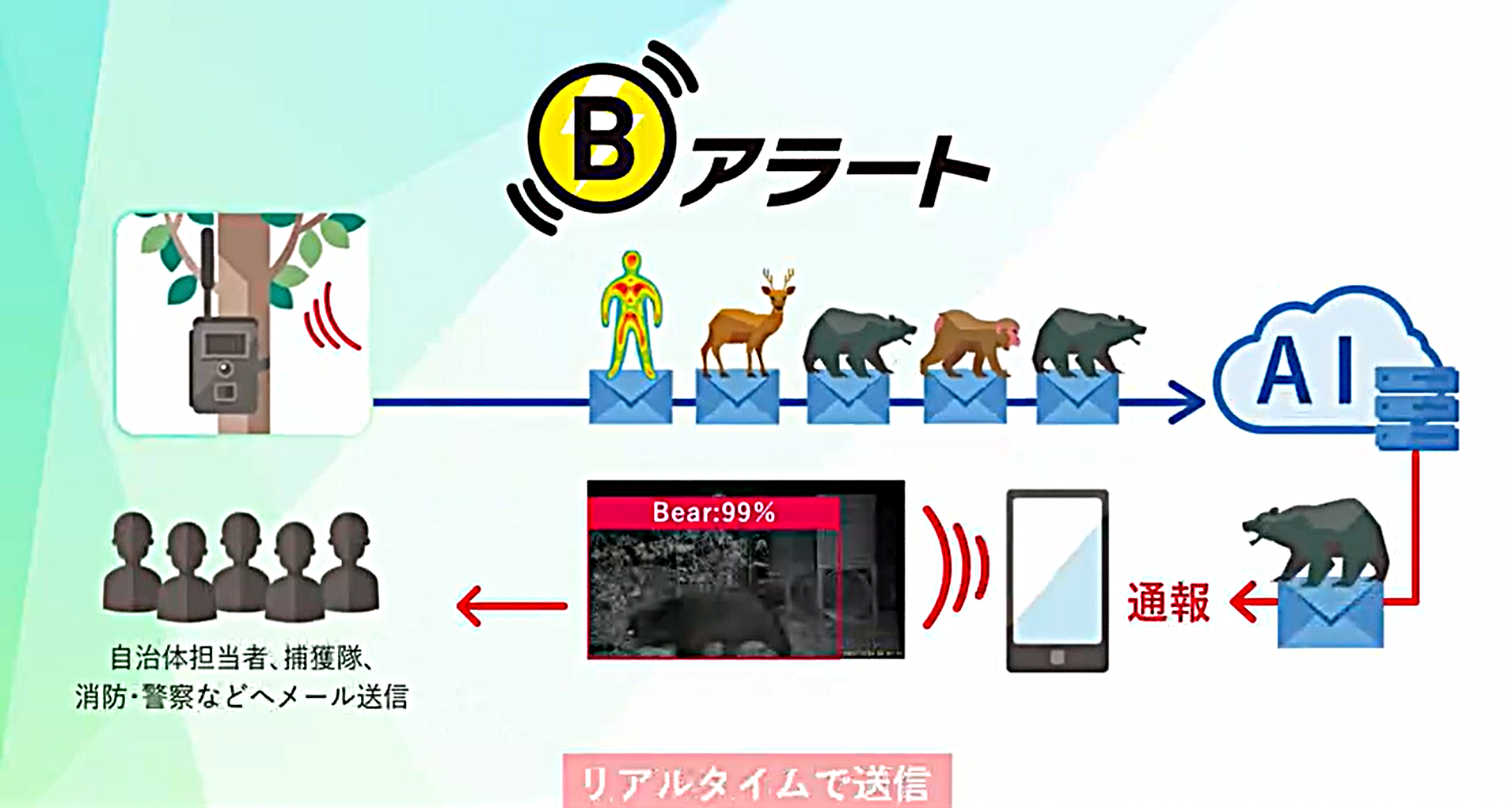

受賞対象となった害獣の自動検出AI・通報システム「Bアラート」は、市街地へのクマ出没対策として自動撮影カメラとAI技術を導入。トレイルカメラで害獣の出没を早期に把握し、AIが特定の害獣を検出、自治体などの担当者に通報して被害を防ぐ仕組みだ。

システムは石川県金沢市の情報通信企業「ほくつう」と富山県富山市の電力会社「北陸電力」が共同で開発。インターネット投票では、地方公共団体部門で最多の5,128票を集めた。

富山県では、令和元年にクマの出没が919件報告され、20件の人身被害が発生。翌令和2年にも599件の出没が記録されるなど、対応が急務となっていた。そんな中、「当時の担当者が、北陸電力さんとほくつうさんが開発していたクマ対策AIに注目し、ぜひ使ってみたいと相談したのがきっかけです」と佐藤さんは説明する。

「Bアラート」は、赤外線センサーで熱の動きに反応して撮影するトレイルカメラの画像から、高精度AIがクマなどの害獣の画像のみを検出。自治体の担当者や捕獲隊、消防・警察に出没情報をメールで送信する仕組みだ。クマの検出精度は99.9%に達しており、初動対応を迅速化して人身被害を未然に防ぐことができる。

▲トレイルカメラによる害獣検知から自治体や警察へのメール送信に至る「Bアラート」の仕組み。

まず令和3年度に県内5市で実証。同4年度に2市で本格運用を開始し、現在は8市と富山県の計9自治体に導入されているという。トレイルカメラは計70カ所に設置されているそうだ。

開発にあたっては北陸の全50自治体を訪問し、現場の声を参考として取り入れ、システム改善を重ねてきたという。「クマのほか、イノシシ、サル、シカなどによる農作物被害への対策ニーズが高く、多様な獣種に対応することにつながりました」とほくつうの森さんは話す。「自治体職員の皆さんも、住民からの情報だけで半信半疑のまま出向くよりも、精度の高い画像を見た方が必要な準備をして現場に行けるとのことで、負担の軽減につなげることができたと思います」。

当初は現場で対応する関係者から、新しい技術に対する不信の声も聞かれたそうだ。「従来は、まず現場に行ってみるという対応だったので、カメラで大丈夫なのかというアレルギー反応もあったと聞いております」と中島さん。しかし導入が進むうちに「これなら使えるという人が増え、メディアで取り上げられることで、こんなによいものなのか、という受け止めも広がりました」と振り返る。

クマ発見時の初動対応を1時間近く短縮。

「Bアラート」導入により、これまでは目撃通報から1時間以上を要していた初動対応が、10分程度に短縮されたという。佐藤さんは「これまでは、通報があればまず市町村職員や猟友会の方が現場に行かなければならず、本当にクマかどうかの確認にも時間を要していました。しかしBアラートは、クマに関しては精度はほぼ100%に近いので、確証が得られてすぐに関係者が動きだすことができます」と強調する。

中島さんは「クマが出たぞといち早く知らせることで、住民の方から好評を得ていると聞いています。人身被害を防ぐにはクマと出合わないこと、家から出ないことが一番のポイント。本当にクマかどうかの判別に1時間待つのではなく、クマが出たと10分で通報できるので、危険性の回避につながっています」と話す。

「Bアラート」はその後、石川県の4市町と福井県の3市、神奈川県、群馬県、神戸市に導入されており、ほかにも問い合わせがきているという。

佐藤さんは「県内では補助金での支援を通じて、クマだけでなくイノシシ等による農作物被害対策としての活用もさらに広げていくとともに、これまでの取り組みの効果を県外にも積極的に伝えていきたいと思います。住民の方、農業者の方の安心・安全につながる技術であり、それぞれの地域に合った形で活用していただければ」と、全国への普及に期待を示した。

岐阜県森林研究所「デジタル地図で災害に強い森林に」。

Interviewee

岐阜県森林研究所

左:所長 藤下 定幸 (ふじした さだゆき) さん

右:森林資源部 主任専門研究員 臼田 寿生 (うすだ ひさお) さん

「審査員の皆さんから高い評価をいただき光栄です。岐阜県はもちろん他県でも応用できる技術なので、受賞を弾みに災害に強い森林づくりに貢献していきたいと考えています」。長年にわたり開発に取り組んできた臼田さんは、受賞の喜びをこう語った。

研究所所長の藤下さんは「地道にデータを積み上げてきた先輩研究員も含め、みんなで得た受賞です。研究員13人という小規模な研究所なので、受賞を契機にその存在を国民の皆さまに知っていただけて非常にうれしく思います」と笑顔を見せた。

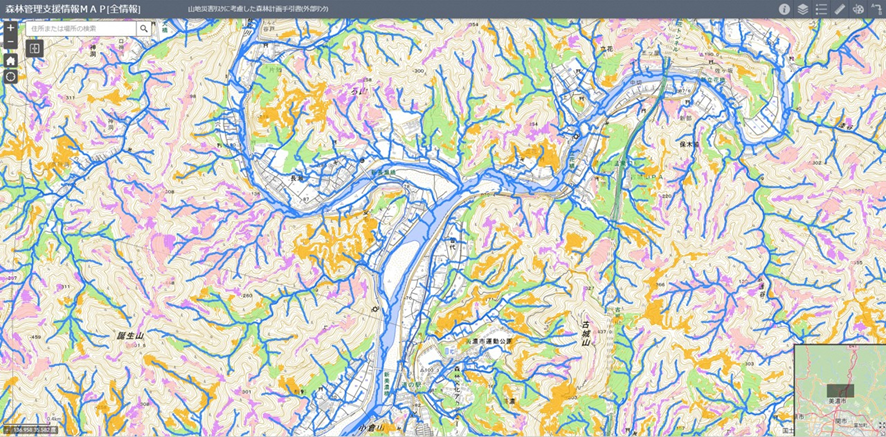

受賞対象となった取り組みは、最新の道路設計ソフトや航空レーザ測量による地形データなどの技術を導入して、災害に強い道路整備の適地が高精度で推定できるデジタル地図を開発。適地選定にかかる現地での測量の労力を減らして、自治体や事業者の負担を軽減したという。

「岐阜県は面積のおよそ80%が森林で、適切に管理するには山に入るための道が必要です。つくる場所を誤ると土砂災害につながるため、従来は適地を選ぶ際には、現場で測量をしてきました。ただ実際に測ってみて難しいとなると、また一から候補地を選び直して現地に行かねばならず、多大な労力と時間がかかっていました」と臼田さんは背景を説明する。

「今回、それをもう少し簡単に、精度よく判別できるようにするためにデジタル技術を導入しました」

近年、国や県が航空機を使って空からレーザ光で測量した地形データの蓄積が進み、岐阜県内分も揃いつつあった。同時に、従来は紙に記録されてきた道路のデータも、この10年ほどでデジタル化が進んできた。

「データが揃ってくる中で、いよいよできそうだなという状況になったのが令和3年です。それから3年間かけて、地図をどう表現するか検討し、現地での検証も重ねて、令和6年の4月にデジタル地図を公開しました」と臼田さんは振り返る。自治体や森林組合、事業者など幅広い利用を想定し、ネット上で無料公開したという。

▲岐阜県森林研究所がネット上で公開している「ぎふ森林情報マップ」の一部

開発は「国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所(以下、森林総研)」との共同研究として実施。地図の元データの作成には共同研究者の白澤紘明氏(現:森林総研)が開発したプログラムを活用し、地図の表現方法やリスク評価手法の構築および現地検証は岐阜県森林研究所が担ったそうだ。

「ユーザーにとって使いやすいものでなくてはいけないので何度も試作版をつくり、現場の方に繰り返し見てもらってご意見をいただきました」と臼田さんは話す。

県内の森林全てデータ化。適地選定が容易に。

すでに県内の約86万ヘクタールの森林全てがデジタル地図化されている。これにより、現地測量の結果、再検討が発生していた従来の方法と比べ、適地選定の労力が50%以上、削減可能になったという。

「関係機関や事業者からは、従来は現場に行って測量しないと道ができるかどうかわからなかったのが、地図上から一目でわかり、便利で使いやすいという声をいただいています」と臼田さん。藤下さんは「森林組合からも、これまでは手あたり次第に山に行って調べていたのがあらかじめポイントを絞って行けるようになり、非常にラクになったと聞いています」と手ごたえを強調する。

今後はまず岐阜県内での利用促進を図っていく。「地図を利用する方はどんどん増えてはいますが、公開したばかりなので引き続き活用を広めるための取り組みが必要。利用方法の研修会など開いて普及を進めたいですね」と臼田さんは話す。

他自治体からは令和7年3月時点で3県から問い合わせがあり、2県はすでに地図作成に着手、もう1県も令和7年度から始動すると話しているそうだ。

臼田さんは「この地図を使って道をつくることで、土砂災害は確実に減らすことができると自信をもっています。ぜひ他県でも同じ手法で作成していただき、日本全国で災害に強い森林づくりが進むことを期待しています」。

藤下さんは「審査員の方からは、こういうマップがこれまでなかったことが信じられないと言われました。他の自治体でもぜひつくっていただき、皆さんが安心安全に暮らせるそれぞれの地域づくりにつなげていただければと思います」と期待を示した。

ホームページに詳しく掲載。過去事例も紹介。

「Digi田甲子園」を主催する新しい地方経済・生活環境創生本部事務局では、今回の受賞事例や最終選考進出事例をホームページに詳しく掲載。過去の大会での受賞例についても紹介している。先進的な取り組みの経験と知見の共有は、地域の課題解決に向けたさらなる推進力となるはずだ。「Digi田甲子園」を通じて、デジタル活用による地方創生の加速化が、今後も期待されている。