自治体DXの推進が急務となる中、複数職員が作業を同時に進められ、インターネット接続環境があればどこからでもアクセス可能なSaaS(Software as a Service)への期待も高まっています。ただ、様々な形態があるクラウドサービスの中で、SaaS活用により何ができるのか、どのようなメリットがあるのかが理解できず、導入に二の足を踏む自治体も少なくはないようです。

そこで本セミナーでは、文書管理システムやグループウェアなどをSaaSに移行することによる具体的なメリットを紹介しました。併せて、ISMAP認定クラウド上に構築したSaaS型文書管理システムを活用し、中小規模自治体でも実現可能なDX推進の方法も紹介しました。現状の基幹システムは変えずに、文書管理コストの低減策を検討中の自治体、紙・ハンコ文化の刷新を目指している自治体にとっては、特に注目いただきたい内容です。

概要

■テーマ:自治体DXを加速! 中小規模自治体でも導入しやすいSaaS型文書管理

■実施日:2025年2月13日(木)

■参加対象:自治体職員

■申込者数:110人

■プログラム

<Program1>自治体のSaaS調達を加速するデジタルマーケットプレイス(DMP)

<Program2>なぜ紙運用からSaaSへ移行したのか

<Program3>新しい考え方の公文書管理システムのご紹介

自治体のSaaS調達を加速するデジタルマーケットプレイス(DMP)

【講師】 デジタル庁 企画官

デジタル庁 企画官

吉田 泰己 氏

プロフィール

2008年経済産業省入省。2017年より経産省DXオフィスの立ち上げ、事業者向け行政サービスのデジタル化を推進。2021年よりデジタル庁企画官、2023年より内閣官房デジタル行財政改革事務局企画官を併任。

デジタル庁は、行政機関のSaaS調達を迅速化し、多様なベンダーの参入を促進することで調達先の多様化を図る新たな調達手法「デジタルマーケットプレイス(DMP)」を整備している。自治体DXの実現に向け、DMPを活用することでSaaS調達にどのような変革をもたらすことができるかについて、吉田氏が説明する。

デジタルマーケットプレイス(DMP)取り組みの目的

従来、行政機関の情報システム調達では、仕様にもとづき複数の事業者が提案と価格を提示し、条件にマッチする業者を選定する総合評価方式が採用されてきました。しかし、このやり方では調達に期間を要し、実際に使用可能になるまで、予算要求から2年ほどもかかることもあることが大きな課題でした。

近年、SaaSの登場により、行政分野における事務作業の効率化が期待されています。デジタル庁は、事前に基本契約を締結した事業者が提供する、クラウドサービスを登録するサイトを設立。各行政機関が自ら最適なサービスを選択し、個別契約を進める調達手法を採用しています。

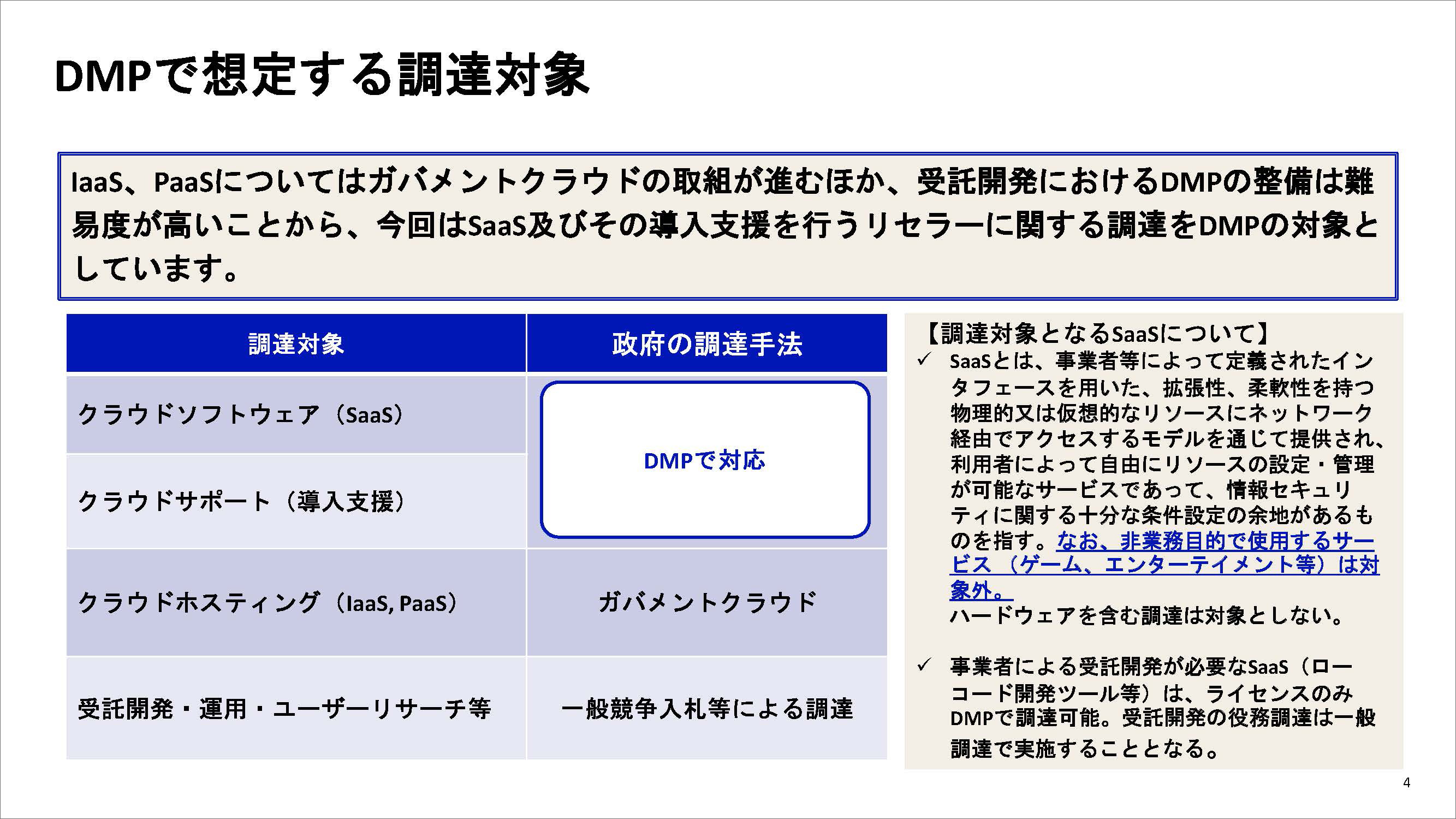

DMPは、調達対象がクラウドソフトウェアに特化している点が特徴です。また、SaaSサービスを提供するための導入支援サービスについてもソフトウェア会社または販売会社にて登録が可能です。登録できる対象は、行政機関が業務目的で利用するためのソフトウェアに限定され、ハードウェアは調達対象外となっています。

特定のパッケージソフトウェアに関しては、ベンダーによる開発が必要なローコードツールなどもあり、その開発部分は一般競争入札で調達する想定になっています。

昨年の10月末には、DMPカタログサイトの正式版をリリース。まずは、ソフトウェア会社や販売会社によるサービスの登録を促進しました。2025年1月30日には、一般のユーザーがログインなしで検索できる機能も提供開始しました。年度末にかけては、国や地方公共団体が調達の際に使う機能をリリースする予定です。ここにつきましては、各自治体の職員の皆さんにアカウントを作成して使ってもらう形を想定しています。

現在(2月13日時点)、170の事業者が登録し、132のソフトウェアがカタログに掲載されています。さらに多くのソフトウェアが審査中で、年度内には登録数が200〜300に達する計画です。業務プロセスのデジタル化、地理情報の活用、データの可視化、防災情報の集約・通知、教育に関するアプリケーションなど、様々な行政事務分野に関連するソフトウェアの登録が進んでいます。

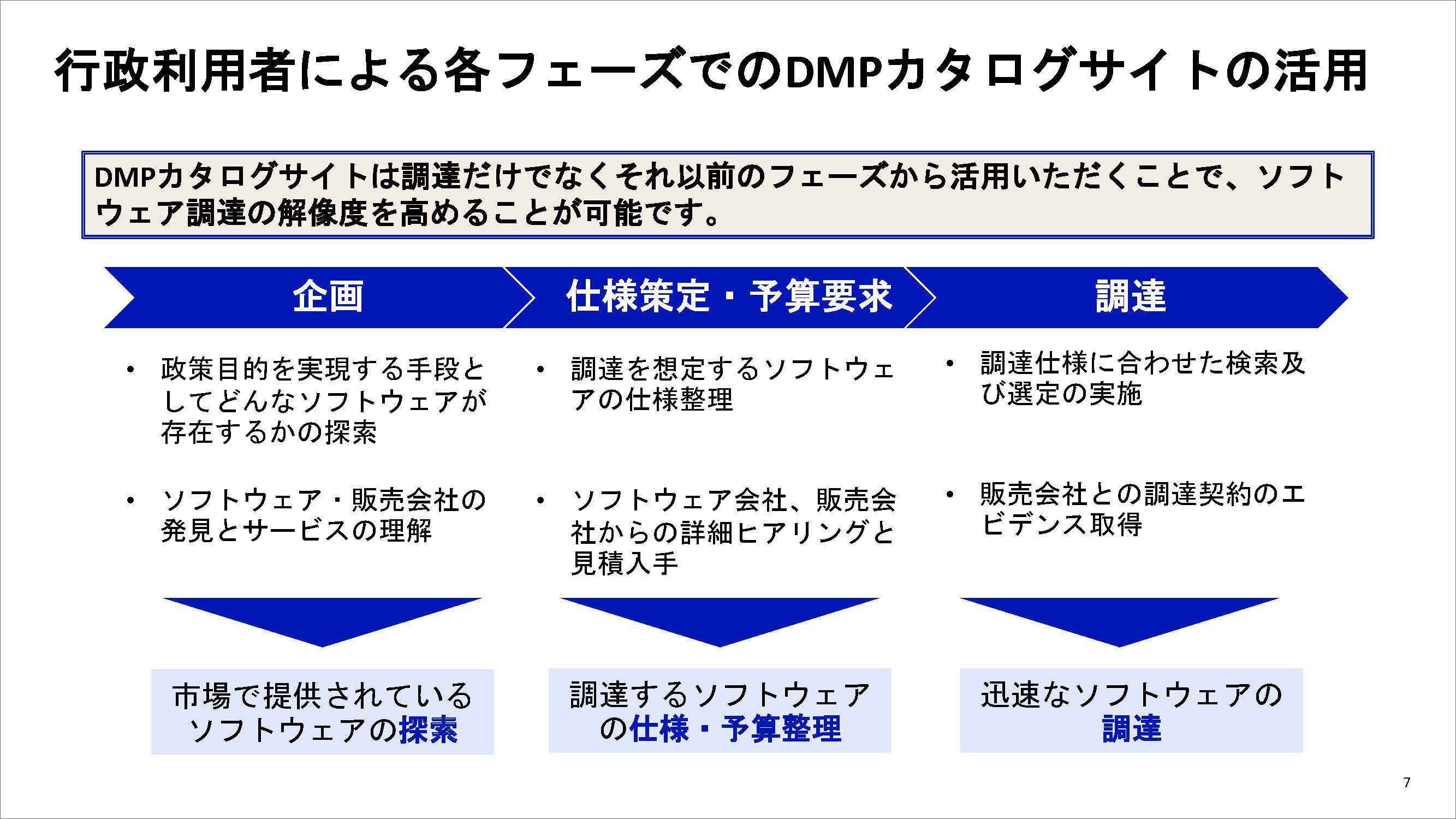

このDMPカタログサイトは、調達以外でも活用されることを想定しています。例えば、ソフトウェアの導入を検討する段階では、カタログサイトを参考にし、予算要求の際にはベンダーへの問い合わせボタンを通じて見積もりを取得することが可能です。

デジタルマーケットプレイスの契約構造

DMPを利用する際、事業者とデジタル庁は調達に関する基本契約を結んでいます。行政機関はアカウント作成時に利用規約に同意し、カタログサイトを通じて調達を行います。実際の契約は、自治体と事業者との間で個別に結ばれる仕組みです。

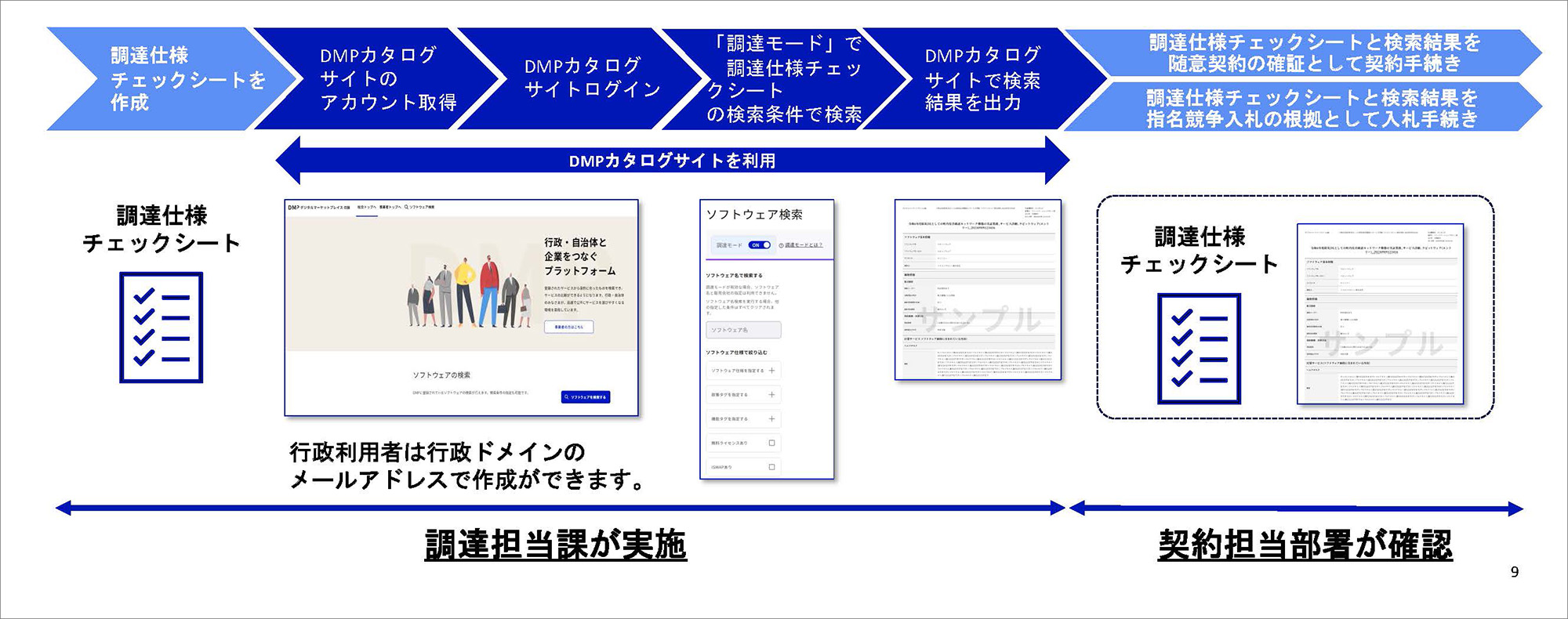

調達プロセスは以下の通りです。まず、行政利用者がDMPカタログサイトを利用して、調達仕様チェックシートにもとづいて検索を行います。このシートはカタログサイトの検索項目と連携しており、利用者が条件を確認しながら効率的に検索できる仕組みになっています。

「調達モード」をオンにすれば、調達仕様チェックシートの条件にもとづいた検索が可能となります。この際、フリーワード検索は無効にされ、特定のソフトウェアを指名して検索できないように設計されています。検索で絞り込んだ後、仕様の中にはさらに詳細な確認が必要な部分があるため、個別にベンダーに問い合わせて最終的な選定を行います。この選定結果はPDF形式でエクスポート可能で、検索結果と調達仕様チェックシートを組み合わせて透明性を確保します。

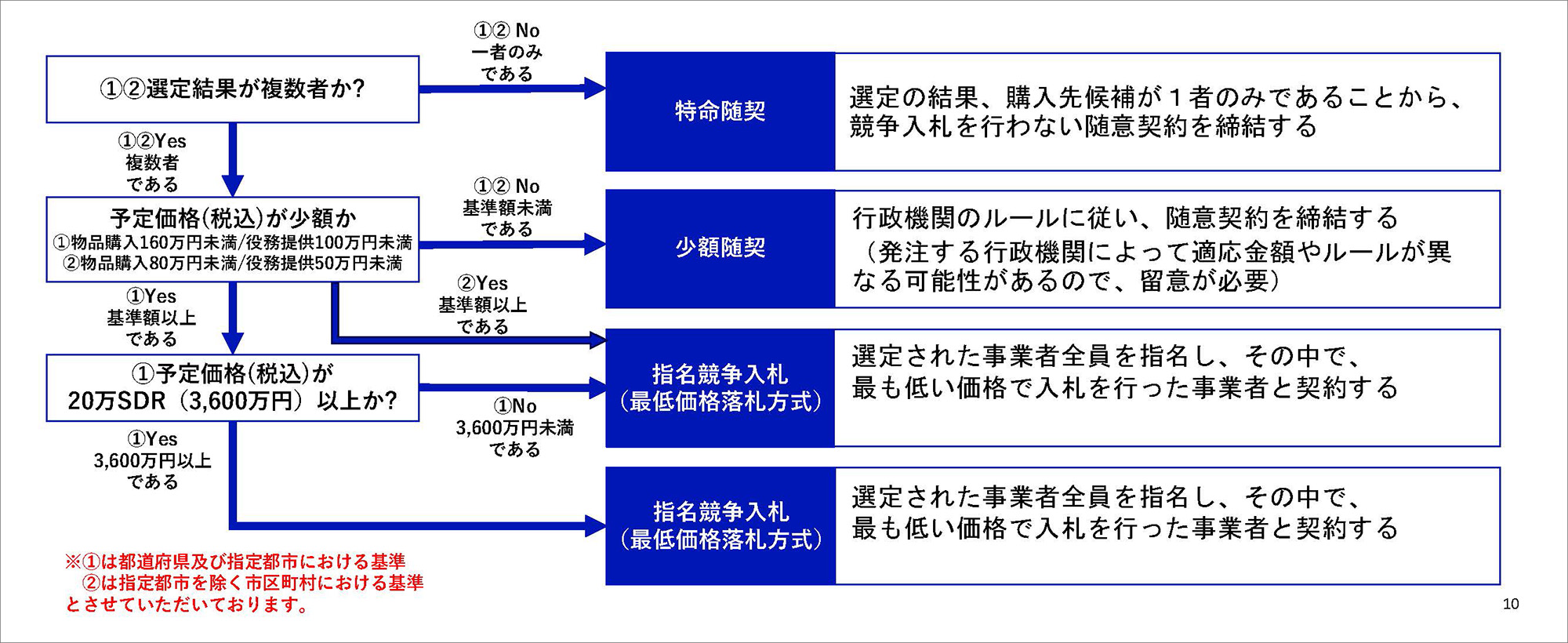

結果、一つの事業者に絞り込まれた場合は随意契約が可能で、複数の事業者が残っている場合は、指名競争入札で契約が進められます。これに関するフローチャートも提供されており、地方公共団体における調達方法が示されています。

ソフトウェアのセキュリティ確認については、各自治体がセキュリティポリシーを策定しており、それに従って何を調達するかを判断しています。さらに、デジタル庁ではサプライチェーンリスクに考慮し、ソフトウェア開発の外注先や開発国についても調査を行っています。データ保管やアプリケーションサーバーについても確認しています。

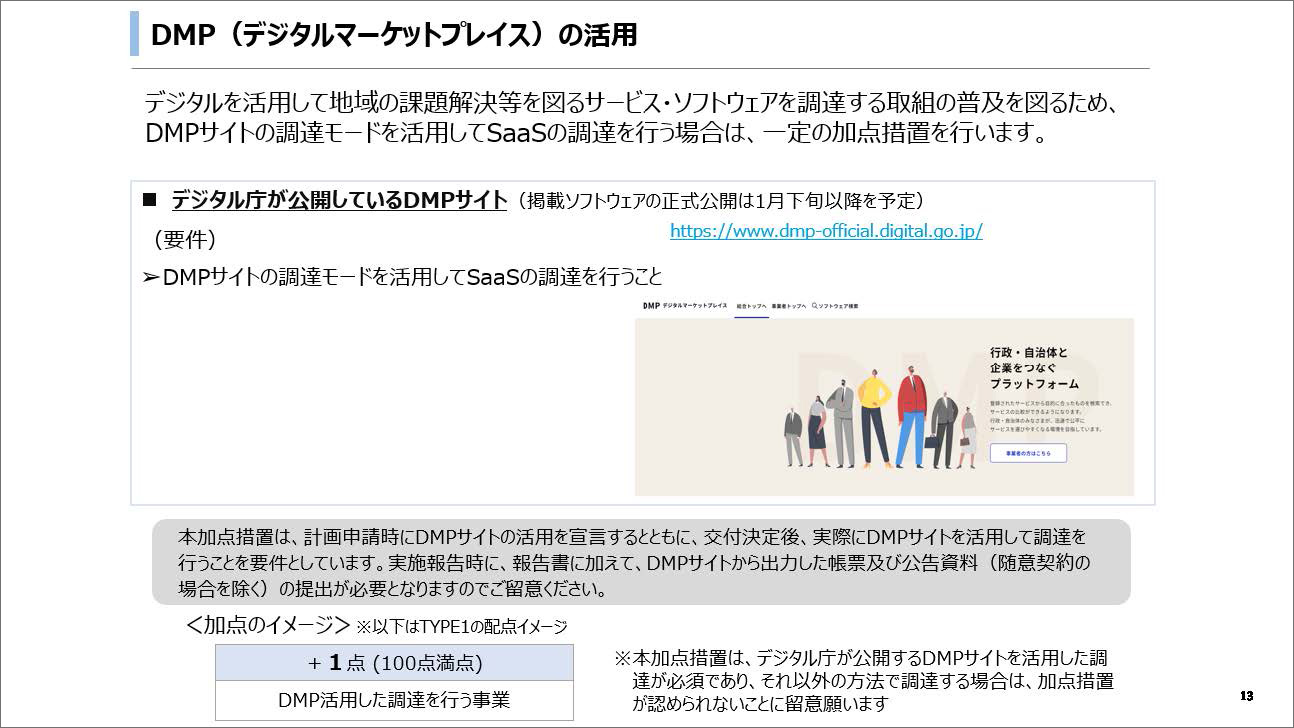

なお、新たに導入された新地方創生交付金において、DMPを活用したソリューション調達には加点が与えられるため、地方公共団体はこれを踏まえて取り組むことが求められています。

地方公共団体の皆さまへのお願い

自治体がDMPを通じてSaaSを調達するには、事業者がカタログサイトに登録されている必要があります。利用中のSaaS事業者にも、登録を促していただければ幸いです。また、既存の優良SaaSをご利用中の場合は、他の行政機関にも情報を共有することで、デジタル化が進むと考えています。こちらもぜひ、事業者に登録を促していただければ幸いです。

年度末までには新機能をリリース予定で、詳細はデジ庁のホームページやXでお知らせします。市場のソフトウェアの知見を深める意味でも、ぜひ一般検索機能をご活用ください。

[参加者とのQ&A(※一部抜粋)]

Q:DMPを利用し、随意契約の形で1社との契約に持ち込めるようにするには、自治体側でどういう準備が必要ですか。

A:まず、自治体がカタログサイトで導入したいサービスを確認し、仕様を整理することが重要です。企画段階で業務の効率化や利便性向上を明確に定義し、そのもとに仕様を検討します。さらに、調達仕様チェックシートをベンダーと協力して作成し、検索条件を詳細化することが求められます。そして、詳細な検索条件をもとにDMPのカタログサイトを利用して調達を進めれば、随意契約に結びつくと考えられます。

なぜ紙運用からSaaSへ移行したのか

【講師】 長野県白馬村 デジタル統括官

長野県白馬村 デジタル統括官

菅 光也 氏

プロフィール

白馬村役場におけるペーパーレス化に従事。2023年にデジタル統括官に就任し、同村役場におけるDXを推進。ペーパーレス化の観点から、文書分類等の整理からシステム導入後の運用についての業務改革を担う。

いまだに、文書管理業務を紙ベースで行っている自治体は少なくないが、ペーパーレス化が進まないのはもちろん、書類の検索性が低いため、必要な書類を必要な時に、迅速に準備することが難しいのが実態だ。菅氏が、従来の紙運用で生じていた課題とSaaSのシステムへ移行したきっかけ、今後の運用においてSaaSに期待することを語る。

白馬村役場が抱えている課題

当村の人口は8,490人で、観光と農業が主な産業です。役場は106名の正職員を抱える小規模な組織で、令和5年時点では、庁内業務が紙とはんこのみで運用されていました。喫緊の課題として、書庫の管理状況があります。文書は古い巻物から最新のものまで幅広く保管されており、文書管理が不十分で、保管、廃棄、整備がうまく行えていません。特に劣化が進む巻物などが多く、収納スペースも逼迫しています。書庫内の分類整理がほとんど行われていないため、過去の文書を探すことが極めて困難で、書類の紛失リスクも存在します。

また、重複して同じ書類を保管するムダや、個別に書類が管理され、共有されていないため業務の引き継ぎに時間がかかるという問題も抱えています。さらに、文書管理規定も形骸化しており、職員の中にはアナログ文化から抜け出せない人も一定数おり、PCをワープロ的な使い方する傾向がありました。

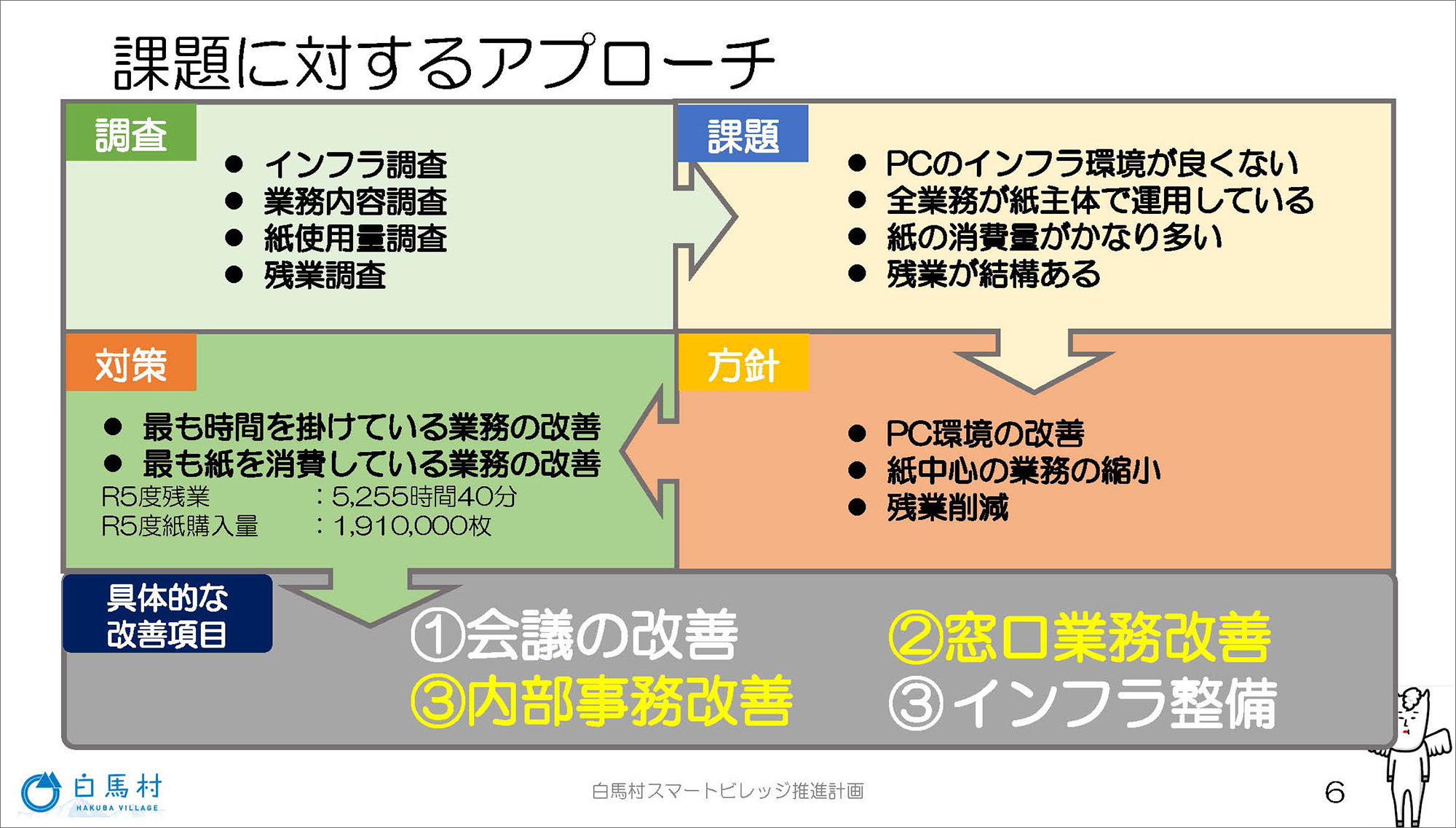

これらの課題に対し、内部調査を行いました。インフラや業務内容、紙の使用量、残業量等を分析し、課題をピックアップしました。その結果、最も時間をかけている業務や最も紙を消費している業務を特定し、改善策を検討しました。

具体的な取り組みとして、会議の改善、窓口業務や内部事務の改善を目指し、インフラ整備も行う予定です。この改善プロセスでは、特に窓口業務と内部事務の見直しが重要なテーマとなり、今後の業務効率化に寄与することが期待されています。この中で、窓口業務と内部事務の改善について、詳しく紹介します。

システム導入の検討と文書管理SaaSの選択

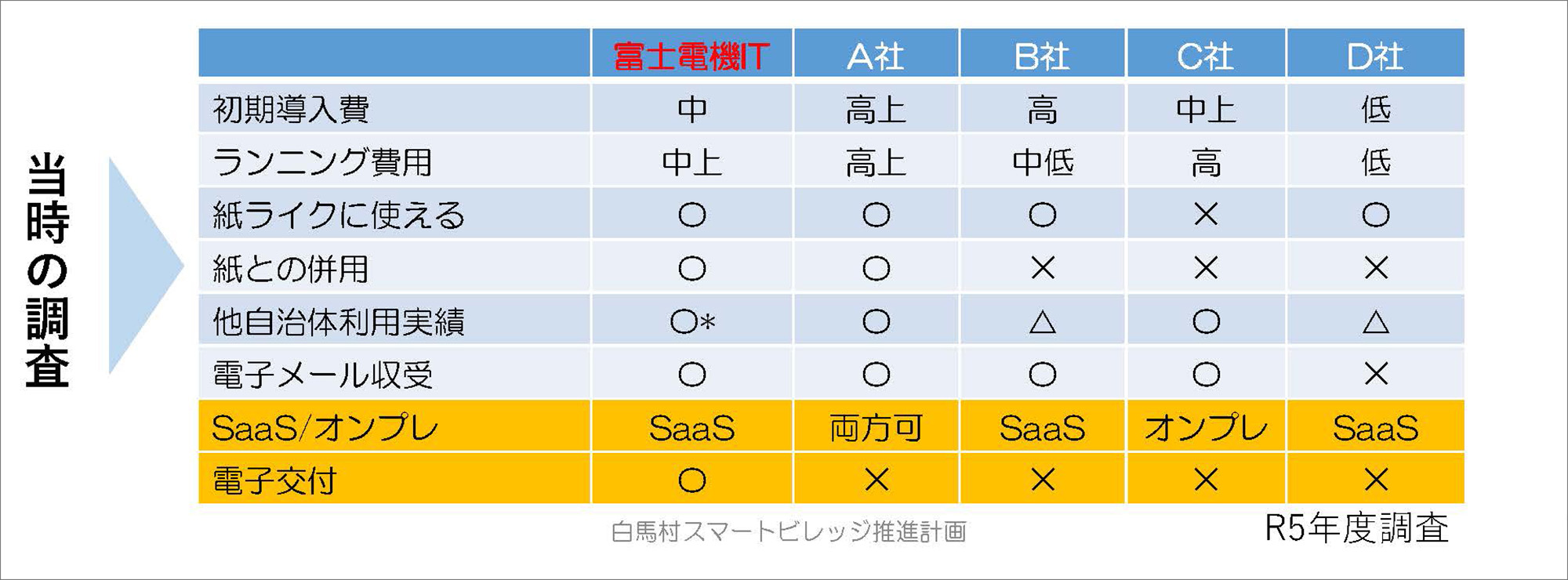

当村役場は内部業務システムの導入を検討する際、いくつかの導入条件を設定しました。

1 なるべく安いこと

2 紙ライクに使えること(付箋・メモ等)

3 紙との併用もできること

4 他自治体利用での利用実績があること

5 電子メール収受が可能であること

6 SaaS対応であること

さらに、電子交付(電子公印)との連携ができることも追加要望として挙げられました。この条件で当調査の結果、最終的に選択したのが富士電機です。電子交付ができる点と、SaaS対応が大きな点でした。

富士電機は県庁や政令指定都市への導入実績があり、そのノウハウを小規模自治体向けのSaaS版に応用した点が、当村にとって大きな魅力となりました。公文書管理に必要な機能が充実しており、白馬村の運用に合わせて複数のパラメータを調整できることも評価されました。SaaS形式により、ハードウェアやソフトウェアの保守・更新の負担が軽減されることも魅力でした。

また、どうしてもデジタル化できない資料、例えば冊子や大判の図面などについては、従来の紙を用いた資料回覧を併用することで、柔軟な運用が可能になりました。

調査した中で、富士電機のみが電子交付サービスとのシステム連携を実現できていたことが、導入の最も大きな要因となりました。このシステムの導入により、デジ田交付金の申請もスムーズに行えるようになり、役場の業務効率化が期待されています。当役場にとって、この新たなシステムは大きな進展となるでしょう。

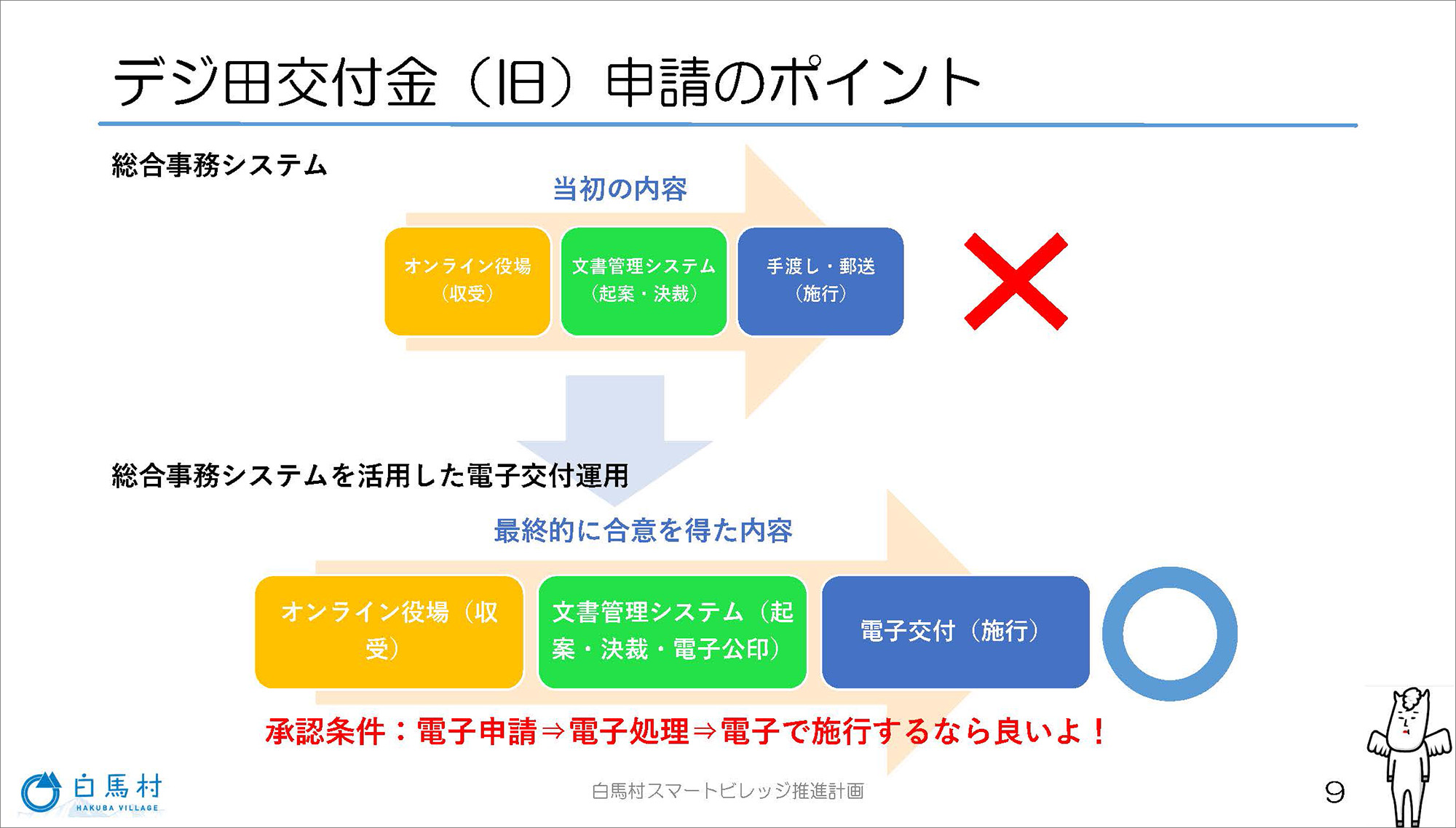

デジ田交付金の活用と今後の展望

デジ田交付金申請のポイントを説明します。まず、LINEを活用したオンライン役場の構築から始まりました。文書管理システムをデジタル化し、最終の交付や施行の段階では、紙での手渡しや郵送を希望しましたが、この方法では申請の条件に合わないこと指摘されました。最終的には、総合事務システムを活用し、電子で交付することが条件として承認され、電子交付の重要性を初めて認識しました。

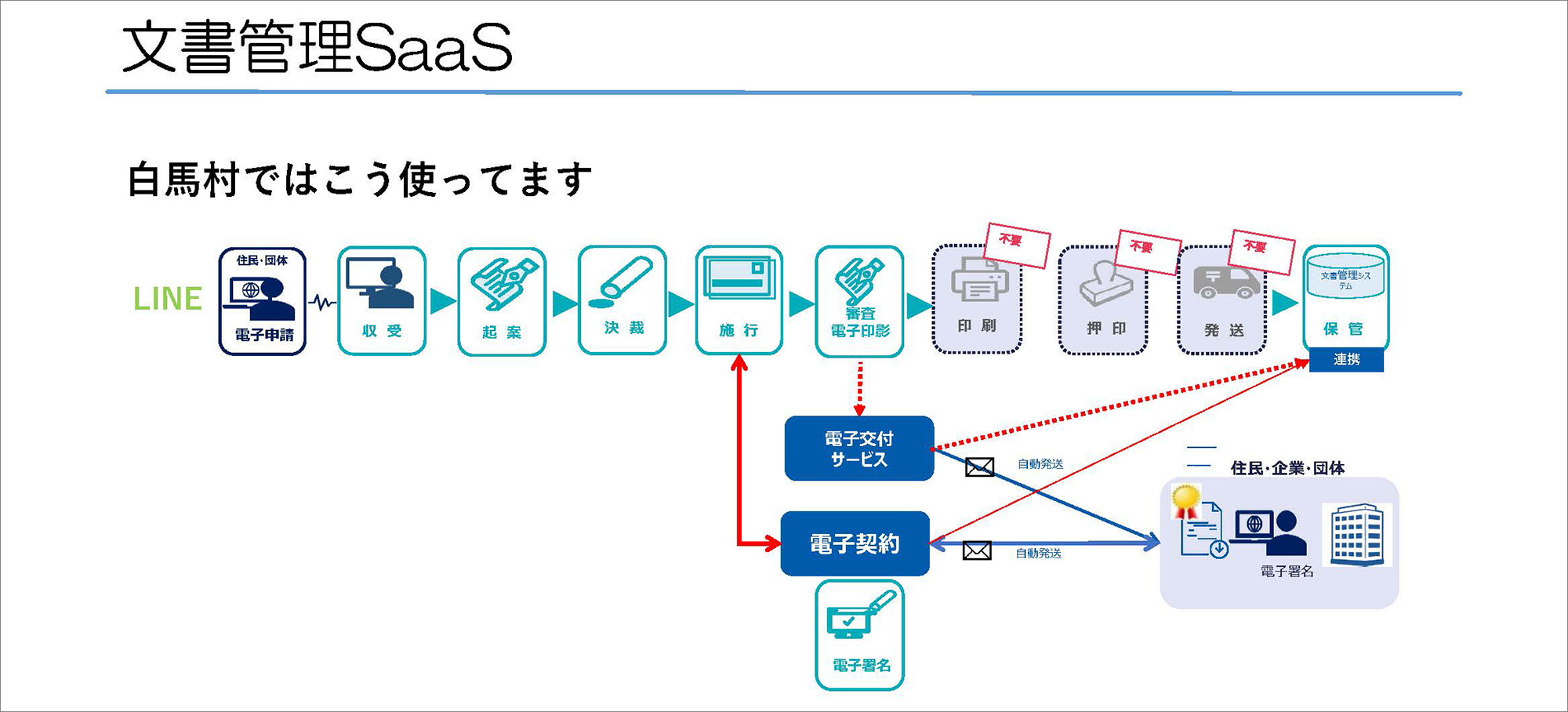

なお、文書管理SaaSを、当村では以下のように使っています。LINEを利用した電子申請を行い、その後、収受、起案、決済、施行の各段階で電子公印審査を通じて文書をシステムに保管し、相手に証書を電子的に交付する流れを確立しています。

また、施行段階では電子契約を活用し、最終的にはシステムにデータを取り込み、保管する方法を採用。このように文書管理SaaSを活用して、交付金を効果的に申請し、通過することができました。

今後、富士電機の文書管理SaaSに期待することとして、下記のようなことがあります。

●AI機能の追加(文法チェック、リーガルチェック、文書作成、契約書作成)

●電子交付の単価を下げる

●文書管理規定の改定時の伴走支援

●首長向け(出張が多い人用)にLGWAN外でも決裁できると良い、もしくはスマホアプリ連携できる(現状はマジックコネクトで利用)

●LINEとシステム連携(自動収受)

これらの機能が拡充されることにより、文書管理に関する業務DXがさらに推進すると期待しています。

[参加者とのQ&A(※一部抜粋)]

Q:文書管理についての質問です。収受、決済、電子交付の流れで扱われている対象文書とは、具体的に何だったのでしょうか。

A:現在、主に施設予約の利用許可書を電子交付しています。これは例規の修正が少なくて済むため選ばれたもので、今後は他の文書も扱う予定です。

新しい考え方の公文書管理システムのご紹介

【講師】 富士電機ITソリューション株式会社

富士電機ITソリューション株式会社

公共営業本部 第二統括部長

伊平 寿之 氏

プロフィール

2002年より自治体における情報システムの企画・営業に従事。住民系業務、内部事務を含め幅広く業務・システムの企画・営業活動に携わった経験を持ち、自治体情報システムの業務・システムに精通している。

少子高齢化社会の進展に伴い、自治体の職員数はさらに減少することが予想されている。そうした中、文書業務・決裁業務のデジタル化を通じて自治体DXを推進しやすくすることをねらい、同社が2024年4月にリリースしたのが、完全サービス型の「e-自治体 文書管理SaaS」だ。サービス概要や仕組みについて、伊平氏が解説する。

自治体情報システムを取り巻く環境

自治体情報システムを取り巻く環境は現在、人口減少や高齢化等の深刻な社会課題に直面しており、行政サービスを提供する際の効率性や、持続可能性を問い直す理由となっています。特に環境経営の観点からは、脱炭素やペーパーレスの取り組みがますます重要視され、これに伴い、自治体は環境負荷の低減を考慮する必要があります。

さらに、デジタル技術の進展も見逃せません。特に生成AIの活用や5G、6Gなどの新技術が登場し、これらは行政分野に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。これにより、情報システムの見直しが求められ、より効率的な情報管理やサービス提供が可能になります。

未来の自治体情報システムは、技術革新と環境への配慮を両立させながら、持続可能な行政運営を実現する方向へ向かっています。そのためには、地域の特性やニーズに応じた柔軟な自治体DXへのアプローチが必要です。

公文書管理システムによる内部事務DXのポイント

内部事務DXの基軸となるのが、公文書管理システムです。このシステムは、課題解決や業務効率化の基盤となるものであり、他のシステムとの連携が不可欠です。ここでは、文書管理システムに関連するDX化の3つのポイントを紹介します。

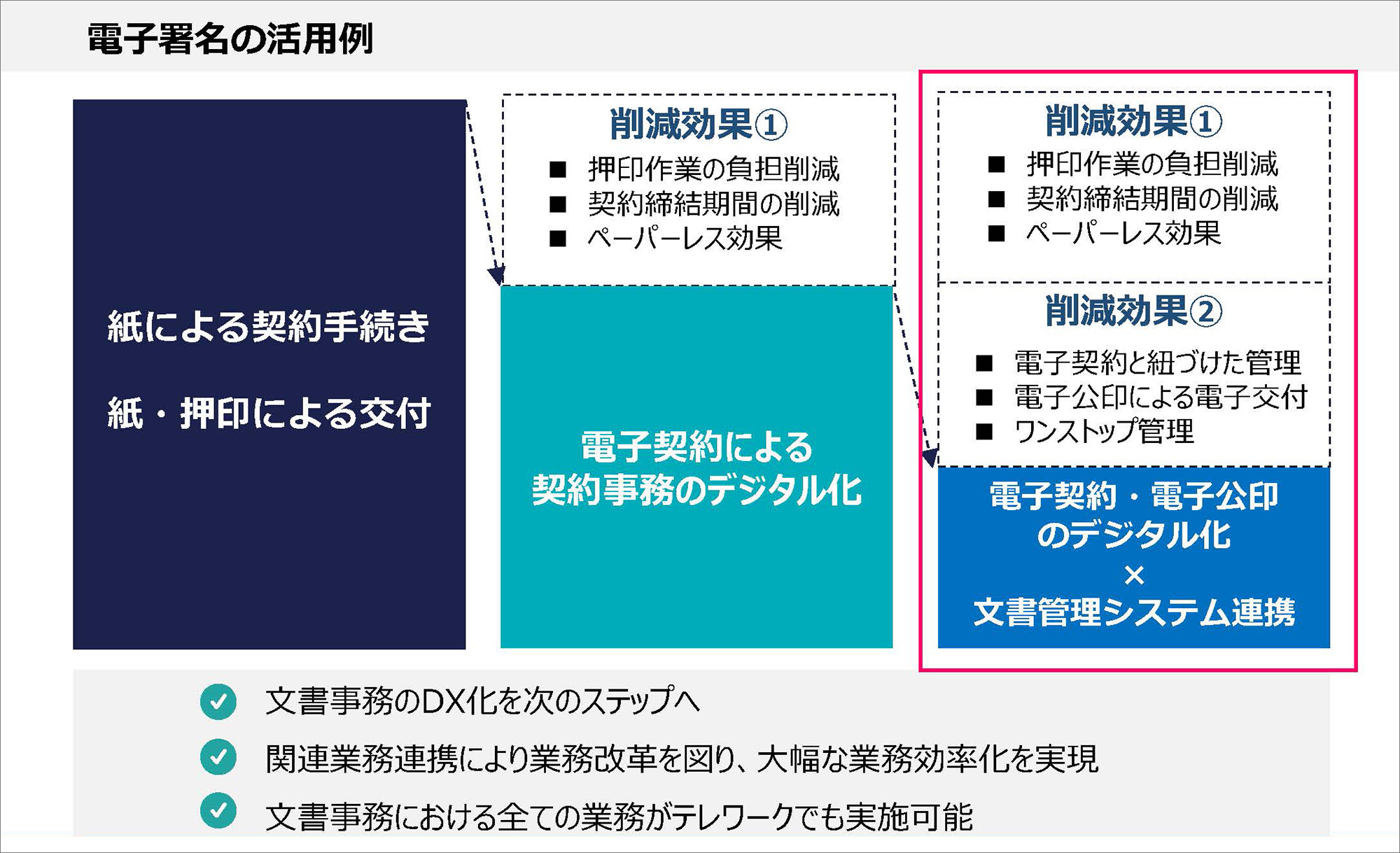

① 受付・施行(電子署名の活用)

住民や企業の手続きがデジタル化されていく中で、文書管理システムは業務処理の円滑化に寄与します。電子契約の普及により、押印作業の負担が軽減され、契約締結までの時間も短縮されました。文書管理システムと連携することで、電子契約の保存や電子署名の利用が可能になり、業務効率がさらに向上しています。

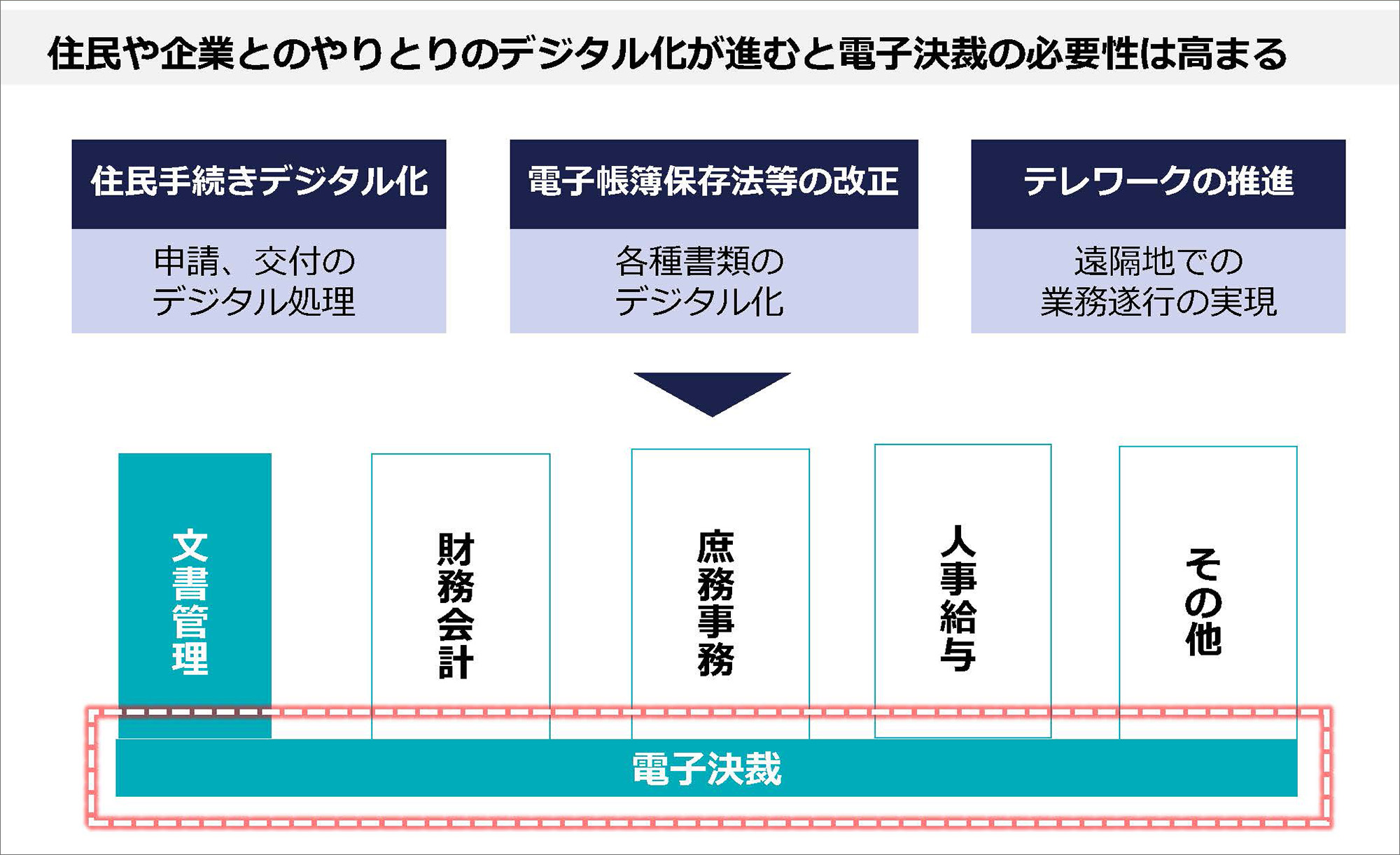

② 起案・決裁

電子決裁の導入により、意思決定が迅速化し、テレワークを活用した遠隔地からの決裁も実現しました。特に財務会計システムとの連携が進んでおり、電子決裁が必須となるケースが増加しています。総務省の調査では、電子決裁付きの財務会計導入の状況は県で4割、市町村で2割ほどです。この流れに乗り、文書管理システムにも電子決裁機能が求められるようになっています。

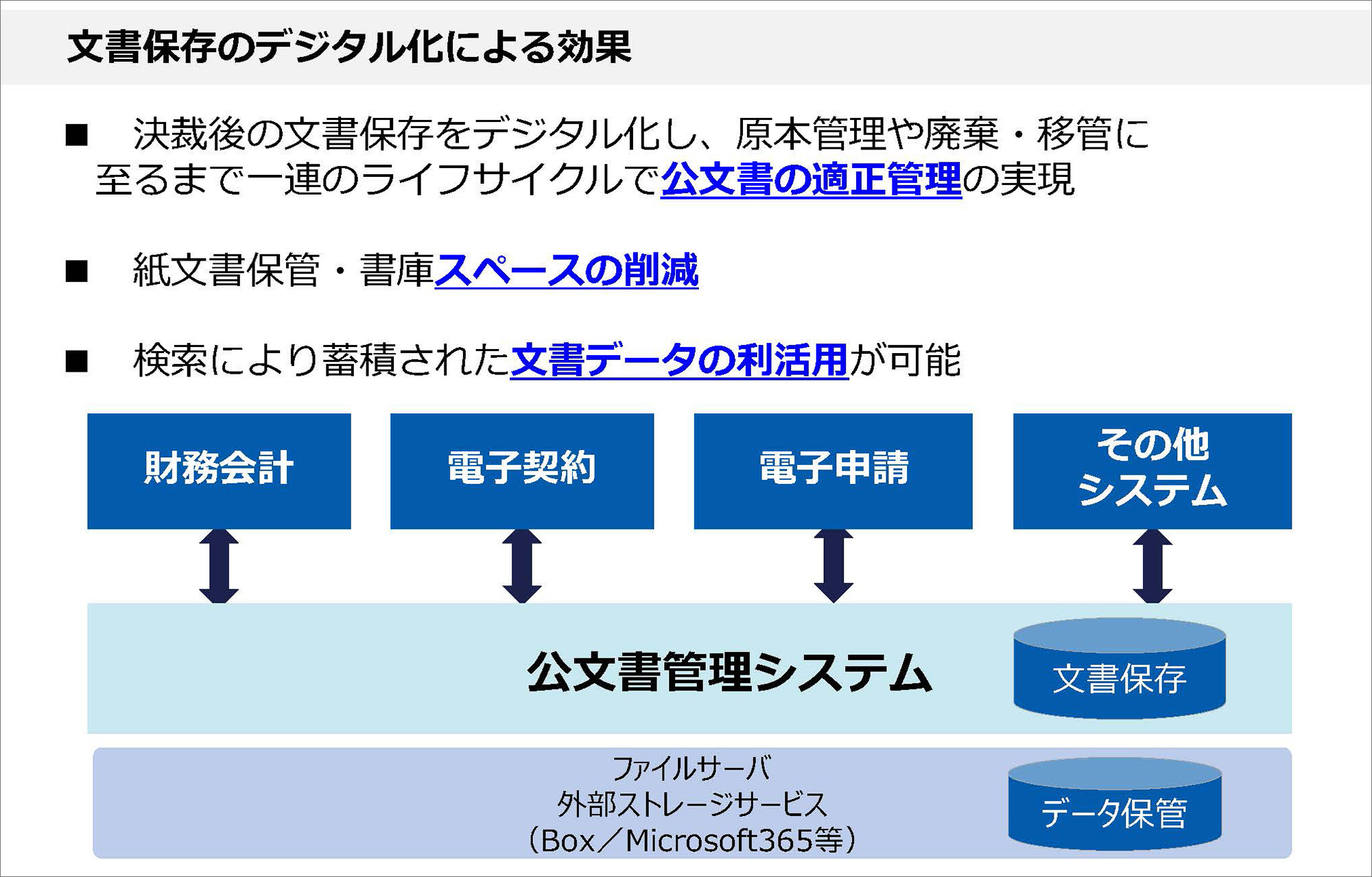

③ 保存

デジタル管理により、庁内文書の適正管理が可能になります。文書がデジタル化されることで、紙文書の削減や倉庫スペースの確保が期待でき、データの利活用も進みます。文書管理システム内では、公文書として管理されるべき文書の保存が行われ、作成途中の文書も共有されます。そのため、情報の検索と活用が容易になります。加えて、AIを組み合わせた検索機能の導入が検討されており、データ利活用による業務効率化が現実のものとなっています。

この3つのポイントから、公文書管理システムの導入は内部事務DXを推進し、業務の効率化と正確な情報管理に貢献します。システムを活用することで、デジタル時代にふさわしい効果的な内部業務を構築できるでしょう。

SaaSの活用

SaaSは、新たに開発する必要がない点が特徴です。自治体にとっては、従来のオンプレミス型サーバーよりも多くのメリットがあります。例えば、5年ごとのサーバーの耐用年数が課題となり、リプレイスを検討しなければなりませんでしたが、SaaSならこうした問題が解消されます。

SaaSの特徴として、基本的にはカスタマイズを行わず、標準機能に加え、各団体の事情に適した設定で利用できる点があります。カスタマイズを避けることで、非常に高品質なシステムを提供できます。また、クラウドネットワークの利用により、従来型のプライベートクラウドとは異なり、ネットワーク接続があればサービスにアクセスできます。

このため、環境整備や利用開始のハードルも低くなっています。

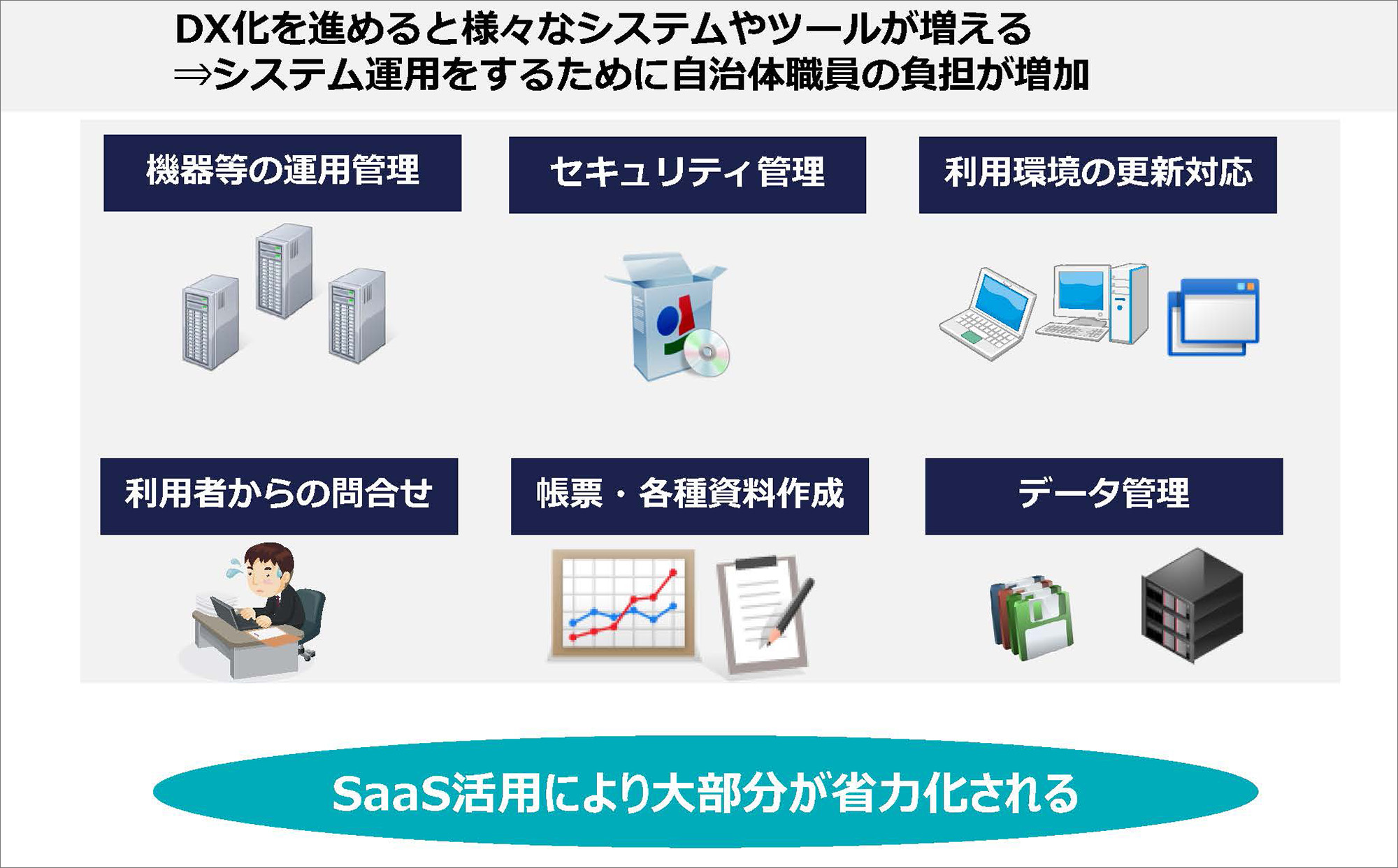

SaaSを導入することで、システムの整備や運用において職員の負担軽減とコスト削減が図れる点が大きなメリットです。自治体のDX化が進む中で、システムやツールが増えるにつれて、運用する職員の負担も大きくなります。こうした状況を改善するための有効な方法がSaaSの活用です。

機器の運用管理やセキュリティ管理、職員の利用環境に関しても、端末のOSやブラウザのバージョンアップに合わせ、システムが自動的に追随します。これにより、自治体の負担が大幅に解消されることが期待できます。

SaaSの採用は、未来の自治体業務のDX化に向けた重要な一歩となるでしょう。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

.png)

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)