BPRによる業務改善ソリューション

県の提案をきっかけに全庁での業務量調査と、初めてのBPRに挑戦した宇和島市。事業者との協業を経て、3年後には自走の段階に入るなど、当初の想定を超える成果を得たという。一連の取り組みに携わってきた担当者に詳しい内容を聞いた。

※下記はジチタイワークスINFO.(2025年3月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]株式会社ガバメイツ

宇和島市

宇和島市

企画政策部 デジタル推進課

主任 小島 佑貴(こじま ゆうき)さん

新たな挑戦として踏み出した“全庁業務量調査”という第一歩。

令和2年、国は「自治体DX推進計画」を策定。これにより自治体はさらなるDX推進を求められることになった。当時のことを「何から手を付けたらいいのか見当がつかない状況でした」と小島さんは振り返る。「ペーパーレス、オンライン申請などやるべきことは山ほどありますが、実効性が見えにくい。優先度を見極めるためにも、まずは各課が“何に困っているか”を知るべきだと考えていました」。

そうした中、愛媛県が県下で“行政事務効率化”を本格的に進めることになり、業務量調査に参画する市町の募集を開始。同市はすぐに手を挙げたという。「業務フローを可視化して課題を洗い出せると聞き、まさにこれだと感じたのです」。

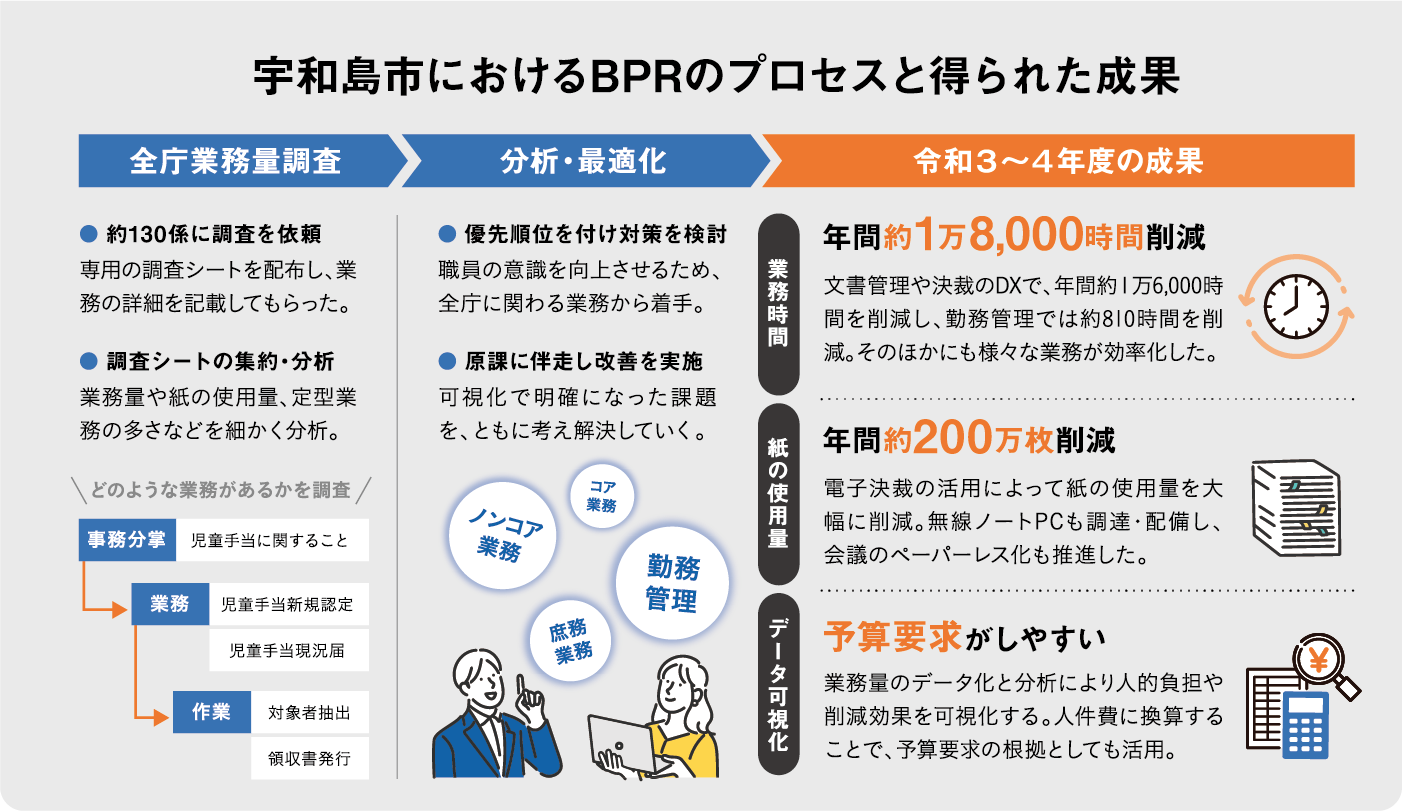

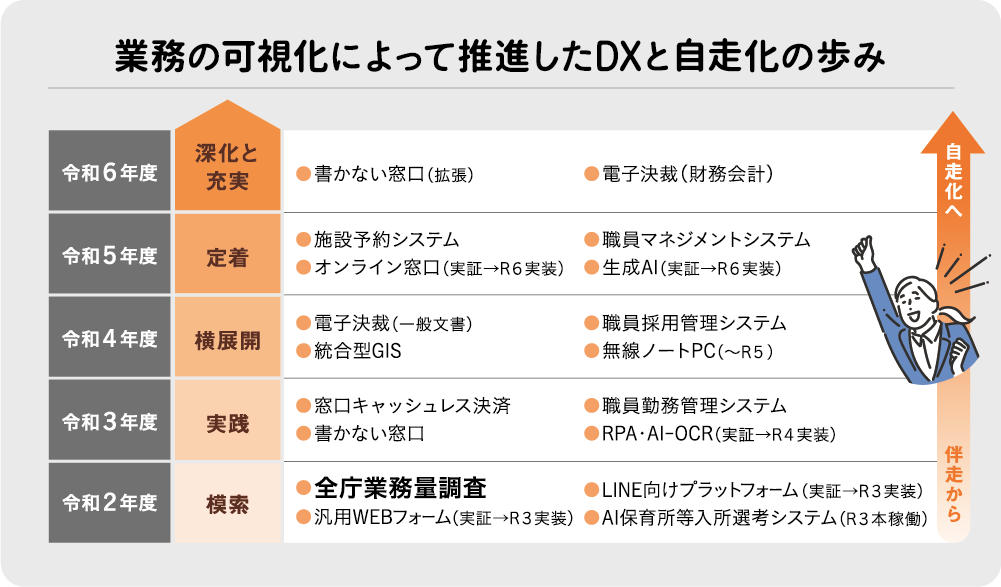

ここから始まった取り組みに伴走したのが「ガバメイツ」だ。同社は“業務の可視化”や“BPR支援”により、自治体DXをサポートしている。同市は企業担当者のアドバイスを受けながら、全庁業務量調査に取りかかった。「130以上の係に調査シートを渡し、協力してもらいました。懐疑的な意見もあったのですが、調査の趣旨や目的を丁寧に周知し、理解を得ることができました」。回収した調査シートを同社が集約・分析。可視化されたデータから様々なことが分かったという。

可視化によって、変えるべき点とその優先順位が見えてきた。

分析では、コア業務と職員でなくても対応可能なノンコア業務に分けられ、さらに定型業務・非定型業務に細分化。また、業務量ランキングや紙の使用が多い業務などの詳細なデータも出してもらった。「その結果、窓口や庶務などにノンコアの定型業務が多いことが分かり、そこに当たりを付けて具体的な改善方法を探すことにしました」。そうした中の一つが勤務管理のDXだ。全庁に関わる業務ということもあり、ここで成功事例が生まれれば、庁内に広めやすくなると考えたという。

各課の課題を可視化した上で、デジタル推進課が伴走しながら少しずつ改善を進めていった同市。「こちらは業務の細部が見えていないし、原課は改善の方法が分からない。業務内容や手順など、可視化された情報が共通言語になり、作業が進みました」。

勤務管理DXのほか、決裁のデジタル化に着手するなど改革は進行。令和5年度に、同社が提供する可視化ツール「ガバメイツピット」で効果検証したところ、目覚ましい結果が明らかになったそう。「年間約1万8,000時間の業務時間を削減、紙も200万枚ほど削減できました。大きな成果を生んでいます」。

職員が自ら業務改善に乗り出し、BPRも新たなフェーズに突入。

開始から数年で大きく進展した取り組み。成功のポイントについては“未来を共有すること”だと力を込める。「この改善で今後の仕事がラクになる、ということを伝えます。業務改善が“自分事”になれば職員の熱意も変わってくるのです」。また、仲間を増やしていくことも大切だと付け加える。「感度の高い人たちは必ずいるので、そこを巻き込んで成功事例を増やしていくと、“あの課がやっているならうちの課も”と自然に波及していきます」。

同市では、すでに自分たちでBPRを進める“自走”のフェーズに入っているという。ここに至るには、事業者との連携が不可欠だったと小島さん。「最初は、BPRの基本的な考え方を教わり、可視化した後の具体的な改善提案や原課との調整など、様々な場面で力を借りました。そこで吸収した知見が、今は自分たちのスキルになっています」。

今後は、庁内への定着をさらに深めつつ、業務の平準化を進めていくのだそう。「改革の一歩目はエネルギーが必要ですし、生産性が一時的に落ちることもある。それを覚悟の上で取り組むことが大切です。まずは課題を可視化していくと、答えが見えてくると思います」と、最後にメッセージを伝えてくれた。

関連記事はコチラ:

関連記事はコチラ:

▶ 那須塩原市が実践!BPR活用事例から学ぶ、業務改善のヒントとは?

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)