公開日:

行動変容の5つのステージを知り、健康無関心層への効果的な働きかけを考えよう

.png&w=3840&q=85)

考え方の変化によって人の行動が変わることを行動変容と呼び、健康増進や病気の予防などを目的として医療の分野で用いられてきた。

健康に無関心な人にも望ましい行動や習慣を促すことから、生活習慣の改善や感染症予防に役立てられている。行動変容の考え方を教育やマーケティングなど、様々な分野に応用しようとビジネスに取り入れる動きもある。本記事では行動変容のプロセスや効果的な働きかけについて詳しく解説。

行動変容に対する理解を深め、スマートに住民の行動を促すアプローチを考えてみよう。

【目次】

• 行動変容とは?

• 行動変容の5つのステージモデルとは

• 健康無関心層もこれで変わる?ステージ別の効果的な働きかけとは

• 全ステージに有効な働きかけとは

• 行動変容のプロセスを知り、望ましい行動に住民を導こう

※掲載情報は公開日時点のものです。

行動変容とは?

行動変容とは人の考え方が変わることで行動や習慣が変化し、それが定着していく一連の流れをあらわす言葉だ。人間の行動はいきなり変わるわけではなく、行動パターンが変わり習慣化するまでの間には5つのステージを通ると考えられている。

「行動変容」もともとは医療用語

.png)

行動変容はもともと医療用語として使われてきた言葉で、この考え方は1980年代前半に禁煙を促す方法を研究する中で導き出された。喫煙のリスクや禁煙するメリットなどを知ることで、人の心が動き意識的に行動や習慣が変わることがあり、その一連のプロセスが禁煙支援に役立てられた。その後は食事や運動など、健康に関係する行動について研究と実践が進められている。

様々な分野に応用可能

行動変容は健康だけではなく、教育、マネジメント、マーケティングなど様々な分野に応用できる考え方だ。これまで禁煙をはじめとした生活習慣の改善や感染症予防などの場面で活用されてきたが、近年はビジネスにおいても行動変容を活用したアプローチを取り入れるケースが増えている。

行動変容の5つのステージモデルとは

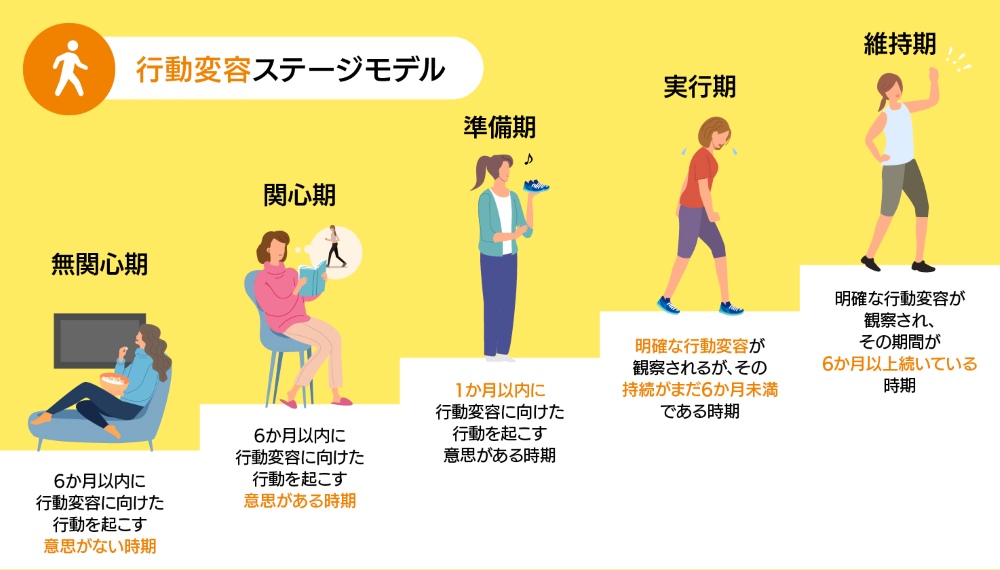

※厚生労働省e-ヘルスネット「行動変容ステージモデル」を参考に弊社作成

人が行動を変え、それを習慣化して維持するまでの間には5つのステージがあり、その一連のプロセスを「行動変容ステージモデル」という。行動変容ステージモデルでは、以下のように「無関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持期」の5つのステージを通ると考えられている。

1.無関心期:6カ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期

2.関 心 期:6カ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期

3.準 備 期:1カ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期

4.実 行 期:明確な行動変容が観察されるが、その持続が6カ月未満である時期

5.維 持 期:明確な行動変容が観察され、その期間が6カ月以上続いている時期

こうした5つの行動変容ステージそれぞれの特徴を把握することで、ステージに応じた効果的な働きかけが可能になる。行動変容ステージは常に「無関心期」から「維持期」に向かう一方通行ではなく、順調に進むとは限らないことも覚えておこう。「実行期」や「維持期」に入った後も、その前のステージに戻る「逆戻り」という現象も起こりうる。

健康無関心層もこれで変わる?ステージ別の効果的な働きかけとは

ここからはステージ別の効果的な働きかけについて解説していく。

無関心期への働きかけは「気づきを与える」こと

.png)

無関心期への働きかけは気づきを与えることが効果的だ。行動や習慣を変えた場合にどのようなメリットがあるのか、行動しないことでどのようなリスクにつながるかを認識してもらうためのアプローチが必要。

健康無関心層に対しては、健康リテラシーを高めるような働きかけを行いたい。具体的には広報活動を通じた住民への情報発信や、特定健診を通した情報提供のほか、観光と健康づくりを絡めたイベントやキャンペーンの実施など、健康無関心層との接点を増やしてみよう。

関心期に有効な働きかけは「動機付け」

関心期には動機付けをするアプローチが有効だ。不安を取り除き行動を始めることへのハードルを下げたり、行動に対する具体的なメリットを提示したりなど、モチベーションにつながる働きかけをしよう。使いやすい・アクセスしやすい環境を整える、取り組みに参加することで得をするといったアプローチが効果的だ。具体的には運動量に応じて自治体が健康ポイントを付与するキャンペーンの開催や、男性専用、女性専用の運動教室の実施といった安心して参加できる場の提供などが挙げられる。

こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ 健康ポイントとは?仕組みと各自治体の取り組みをご紹介

準備期に有効な働きかけは「自信を与える」こと

準備期には自信を与えるアプローチが効果的。課題に対して「自分は行動することができる」と確信させるような働きかけを行いたい。1つの課題を達成しやすいスモールステップに分解して細かく目標を設定することで、成功体験の積み重ねにもつながりやすい。ウォーキングを毎日1時間続けるという課題は挫折しやすいが、10分歩くという小さな目標にすることで続けられそうだと感じる人も増える。実行に向けた行動方法の選択、自己決定ができるよう促していこう。

実行期に有効な働きかけは「支援」

実行期には行動を支援する働きかけが有効だ。望ましい行動をとったことや、継続したことに対して称賛を送るなど、行動を支持する立場の関わりを持ちたい。ウォーキングの歩数や継続日数に応じたポイントを付与したり、ほかの人たちや仲間と励まし合える仕組みをつくったりなど、行動が「いいこと」だとポジティブに感じられるような工夫をしよう。

維持期に有効な働きかけも「支援」

.png)

維持期にも実行期と同じく引き続き支援を続けることが有効だ。どのように行動を継続するかに焦点を当てて考えることがポイント。維持期には行動変容によるメリットを感じ始める一方で、ストレスを感じるステージでもある。この時期に小さな成功体験を実際に積み重ねることが重要だ。例えば、ウォーキングイベントを開催して参加者に達成感を味わってもらったり、ウォーキングをする人たちのコミュニティをつくり仲間意識を醸成したりといった支援が挙げられる。

全ステージに有効な働きかけとは

行動変容の5つのステージ全てに有効な働きかけについて見ていこう。

.png)

リテラシーを高める

全てのステージを通して、リテラシーを高めるような働きかけが有効だ。リテラシーとはその分野に関する知識や能力を活用する力のこと。正しい情報を理解するだけではなく、適切な行動を選択できることが大切だ。

自己効力感を高める

自己効力感を高めることも効果的だ。自己効力感とは自分の力を信じられる感覚のこと。自分で何かを達成したり、成功したりといった体験を通じて「自分ならやり遂げられる」と自信を持つことは、人間が行動するか否かを決定する際の重要な要因になる。自己効力感を高めるには適切な目標設定や、小さな成功体験を積み重ねることが有効だ。

誰かに憧れる気持ちを活用する「モデリング」

.png)

モデリングとは、お手本となる人物の真似をして結果を出す学習方法のこと。憧れの先輩や成功している仲間などの身近な人にモデルとなってもらい、周囲の人に行動や考え方を真似してもらう働きかけがそれにあたる。有名人やアンバサダーといった広告塔を活用するのもいいだろう。

行動科学や社会科学の知見を活用!「ナッジ」

ナッジは人間の特性や行動原理にもとづき、人々が自発的な行動を取れるよう手助けする手法のこと。ナッジ(nudge)は英語で「そっと後押しする」という意味をもつ。行政やビジネスシーンで活用される事例も多く、行動の強制をすることなく行動変容を促す手法として注目されている。

京都市ではタクシーの駐停車マナーを改善するために、「みんな見てますよ」というメッセージや、歩行者の目線が感じられる“窓”、目のイラストなどを施した看板を設置。1日当たりの合計違法駐車時間を約9割減少させることに成功している。

こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ ナッジって何? 自治体の仕事でどう活かす? 【分かる、使える!ナッジ入門 前編】

こちらの記事もオススメ!

こちらの記事もオススメ!

▶ 「違法駐停車の解消」「休暇取得の促進」、ナッジが効いた事例を紹介【分かる、使える!ナッジ入門 後編】

インセンティブやペナルティを設定する

行動に対するインセンティブやペナルティを設定することも効果的だ。インセンティブとしては自治体の健康ポイントなど、地域で使える通貨を付与する例も多い。ペナルティは罰則や罰金など、好ましくない行動を抑制する目的で設けられる。

行動変容のプロセスを知り、望ましい行動に住民を導こう

行動変容は考え方を変えることで人の行動が変化すること。人が行動を変えて習慣として定着するまでには5つのプロセスを通ると考えられており、プロセスごとに効果的な働きかけが異なっている。行動変容のプロセスについて理解を深め、無理強いしないでも望ましい行動を習慣づけられるよう、スマートなやり方で住民を導いていきたい。