【セミナーレポート】各課が自主的にDXを進める体制づくり【Day1】

「『DX推進はDX担当課の役割』という考えが強く、各部署の能動的な動きが少ない」、「各部署になかなかDXが浸透せず、他部署の巻きこみに難しさを感じている」といった悩み事を抱えている、DX担当課の職員が少なくないようです。そのため、「DX推進体制について、セミナーで取り上げてもらいたい」との要望が多数寄せられました。

そこで今回、各課がDXによる業務効率化に向けて動く状態を作り出すためのヒントとして、「人材確保」「人材育成」「業務効率化」の3軸をピックアップし、自治体事例と企業よるサービスを紹介する2daysセミナーを開催しました。

概要

□テーマ:各課が自主的にDXを進める体制づくり

□実施日:2024年11月18日(月)

□参加対象:自治体職員

□申込者数:176人

□プログラム

<Program1>

地域DX推進に係る国の動向

<Program2>

“面白い”から誰もが学び続ける組織をつくる、e-ラーニングによるDX人材育成方法とは

<Program3>

問い合わせ数の削減を目指す、検索性の高いFAQの活用事例とは

<Program4>

DX人材育成とDX人材を活かす組織づくり

<Program5>

エクサウィザーズ流DX人材育成の進め方

地域DX推進に係る国の動向

【講師】

総務省 自治行政局

総務省 自治行政局

地域力創造グループ 地域情報化企画室

課長補佐

木村 優一 氏

【講演内容】

●地域DX推進の全体像

●地域DX推進に係る取組(デジタル人材の確保・育成、DX推進体制の構築など)

地域DX推進の背景について

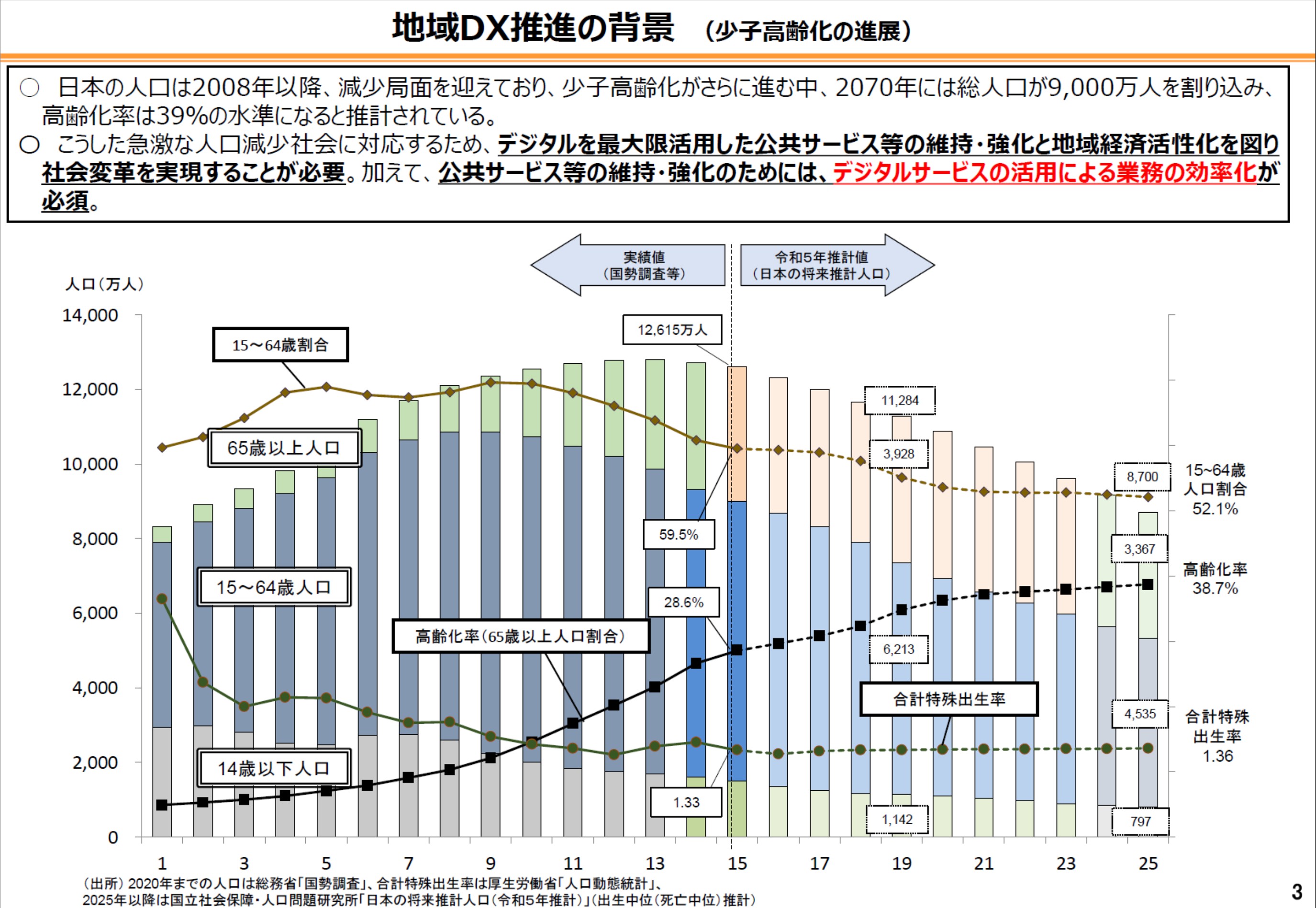

まず、地域DXを進める目的についてです。以下の画像を見て、皆さんは最初に何を感じますか。注目いただきたいのは「労働人口数」と「年齢層」で、一般に労働人口は20年後には4分の3、これまで4人で行っていたことを3人でやらなければいけない時代が来ると言われています。しかしその認識は少し甘いと考えています。

20年後には、現在最も手足を動かしている20~40歳前後の人たちは、すでに役職付きの立場になっているでしょう。しかし、人口が4分の3に減ってしまうと、高い役職に就いていても、現在と同じような仕事をする可能性があるということです。結果として、作業量が多くなり、住民に提供する公共サービスの質が落ちる可能性もあります。そういった悪い将来にしないためにも、業務の効率化や一部作業の完全自動化を達成する必要があると思っています。

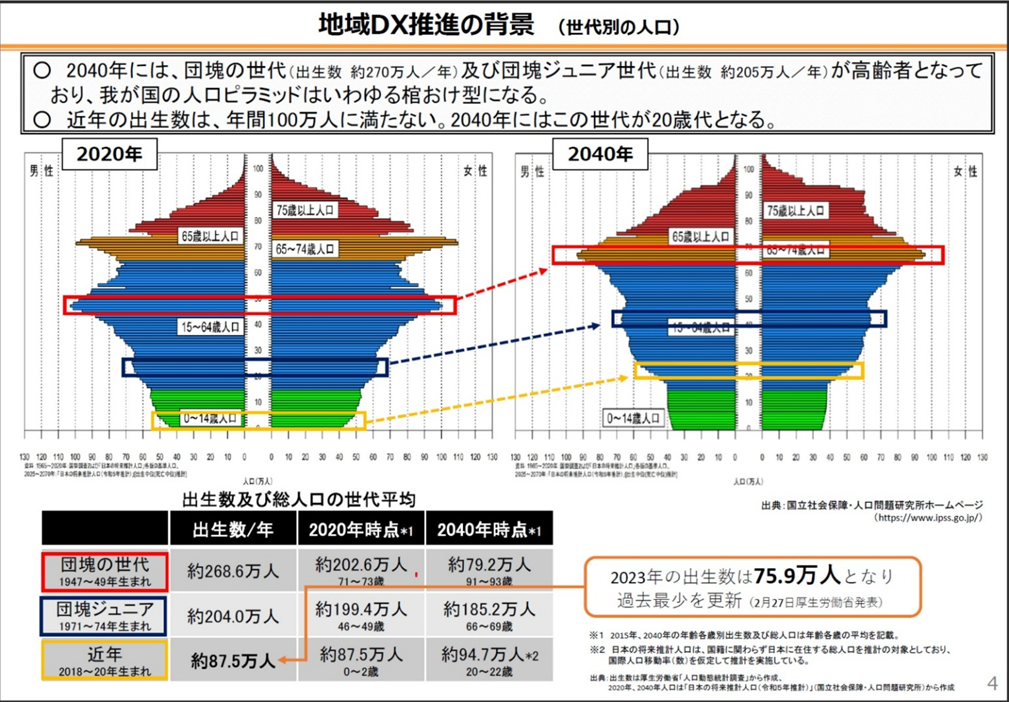

この、世代間の人口の違いに関する資料が以下の図です。赤枠で囲っている団塊世代が、一番人口の多い世代ですが、この世代が就いている役職が空席になると、その下の年代の、一番手を動かしている世代に負担がかかる将来が見えてくるのではないでしょうか。

都道府県や市町村では昇進試験がありますので、実際には全員が一気に昇進するということはないでしょう。しかし逆に言うと、埋まらない役職の業務は他の役職者に回され、業務管理がさらに難しくなる事態も予想されます。だからこそ、日常業務の効率を大幅に上げるため、ICT化が必要なのです。

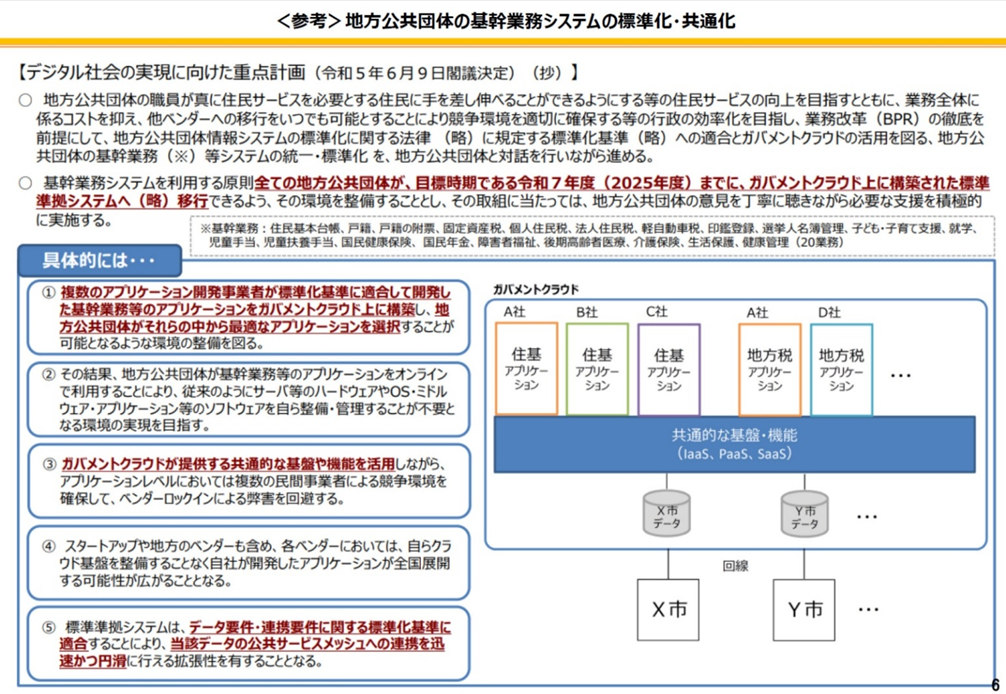

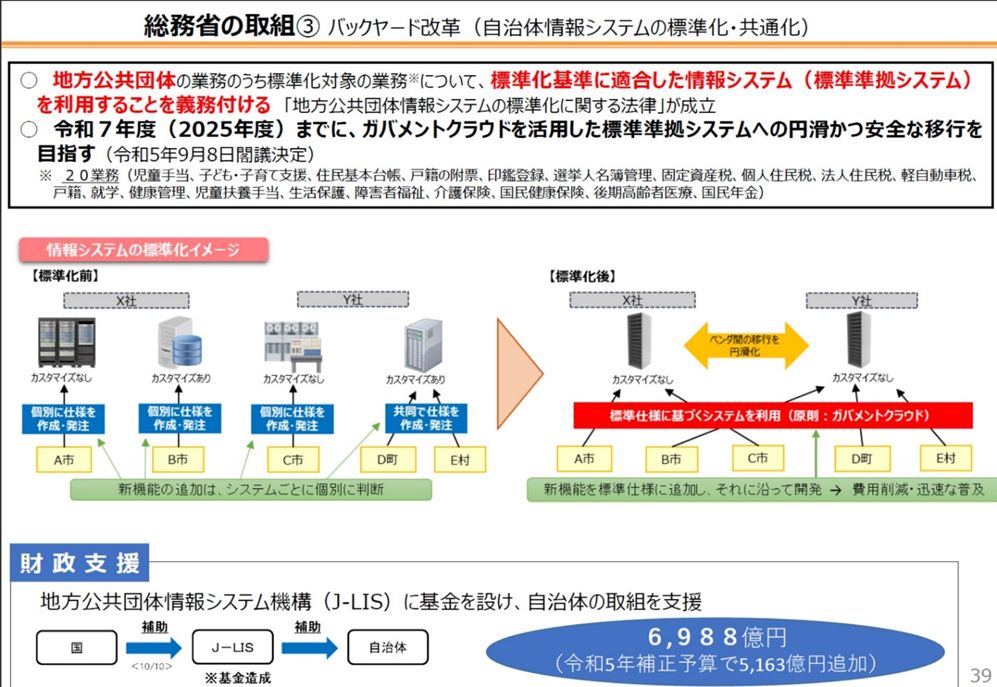

ICT化を進める上で、総務省等が進めている取り組みを以下の図にまとめております。

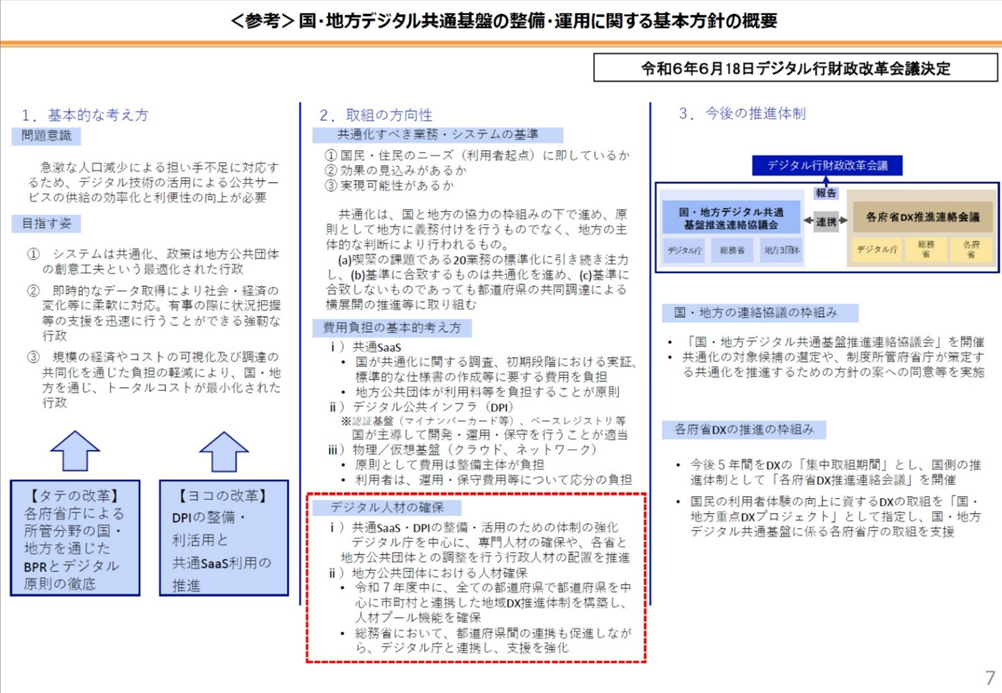

また、この重点計画を受けて令和6年、「国・地方デジタル共通基盤の整備運用に関する基本計画」という基本方針を策定しております。この中で、デジタル人材確保に関する具体的な手法についての支援内容を明記しております。以下図の赤破線部分ですので、ご確認ください。

地域DX実現までのフェーズと自治体の現状

令和5年度、本省で実施した地方公共団体におけるAI及びRPAの導入状況調査によると、何も導入していない自治体が4割以上を占めています。また、導入にあたって一番の障害になっているのは、職員数が少ないことであることが明らかになりました。

各自治体の情報政策担当部署に職員数のアンケート調査を実施したところ、「0人」、「1人しかいない」との回答が200自治体を超えていました。担当職員が2~3人というところもかなり多いのですが、実際のところ、2~3人でDX化、ICT化とガバメントクラウド移行を進めることは、ほぼ不可能だと思われます。

また、デジタル人材確保に関する方針を立てることは、数年前から政府戦略として出されているのですが、方針を立てていない自治体が58%ほどあるのが実情です。加えて、デジタル化や人材を外部委託する方法もあるのですが、デジタル人材を外部に求めていない自治体も53%と、かなり大きい数字になっていることがわかってきました。

こうした調査結果も踏まえ、総務省は「自治体DX」と「地域社会DX」に対し、「DX推進体制の構築」「デジタル人材の確保・育成」「情報通信環境の整備」の3つの支援を行い、地域DXの推進をしていると説明しているところです。

地域DX推進のための総務省の取り組み

総務省が進めている自治体DXに関連した取り組みの一部を紹介します。特にDX担当部署に配属された方は、自治体DXを進めるために何が必要なのか悩まれると思います。そうした方にご覧いただきたいのは、「自治体推進計画」と、この計画に基づく「手順書」です。今回は、この中の以下の3項目を紹介します。

(1) デジタル人材の計画的な確保・育成推進

(2)都道府県と市町村が連携した地域DX推進体制の構築に係る支援

(3)自治体フロントヤード及びバックヤードの改革

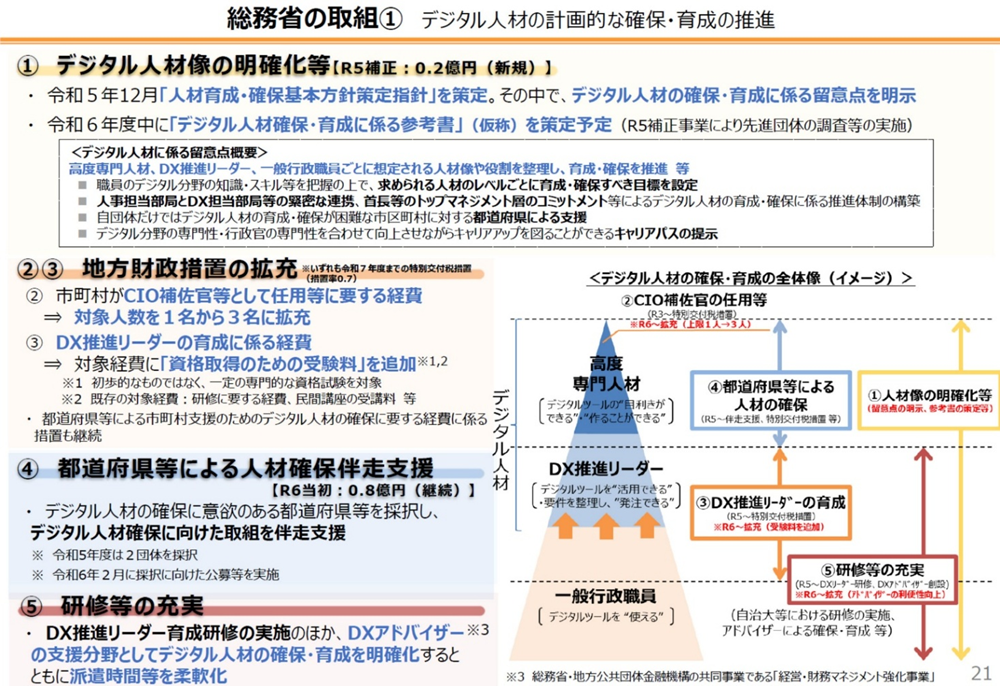

まず、「デジタル人材確保・育成」ですが、自治体DXが進められない主因は、人手不足と外部委託ができないことです。そこで本省では、以下図のように、5項目の支援を進めています。

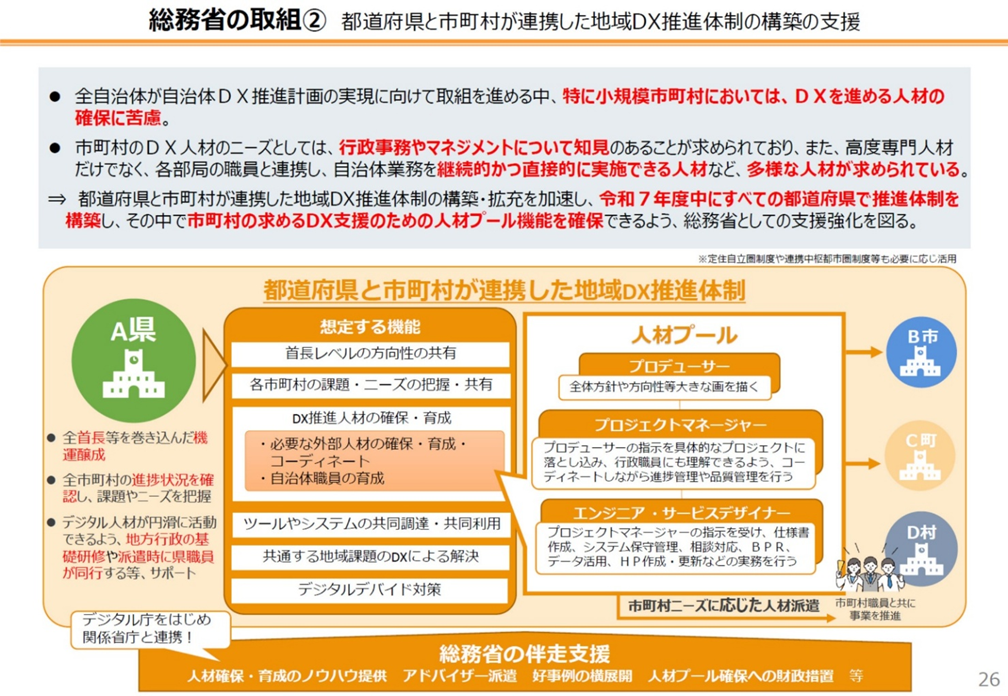

総務省としては、令和7年度中に都道府県と市町村が連携した地域DX推進体制の構築をしていただけるよう、支援を強化しているところです。実際にDX推進体制で担っていただきたい機能等については以下の図にまとめております。全国の都道府県に検討・対応していただきたい内容をまとめたものですので、ぜひ読んでいただきたいと思います。

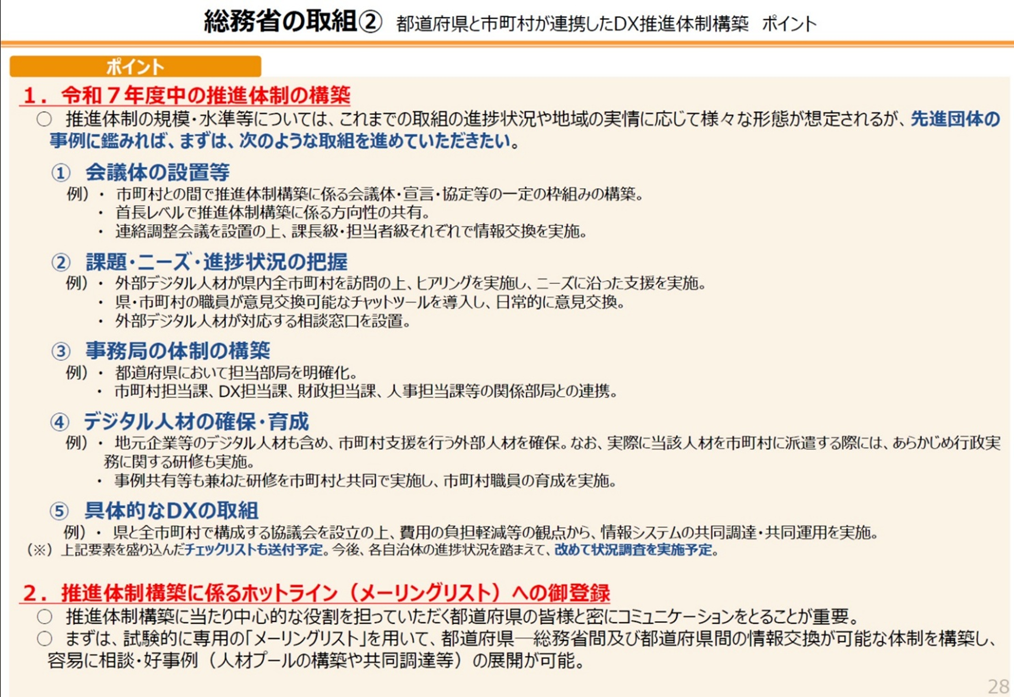

また、令和7年度中にDX推進体制を構築するにあたってポイントとなる点を、以下の図にまとめております。

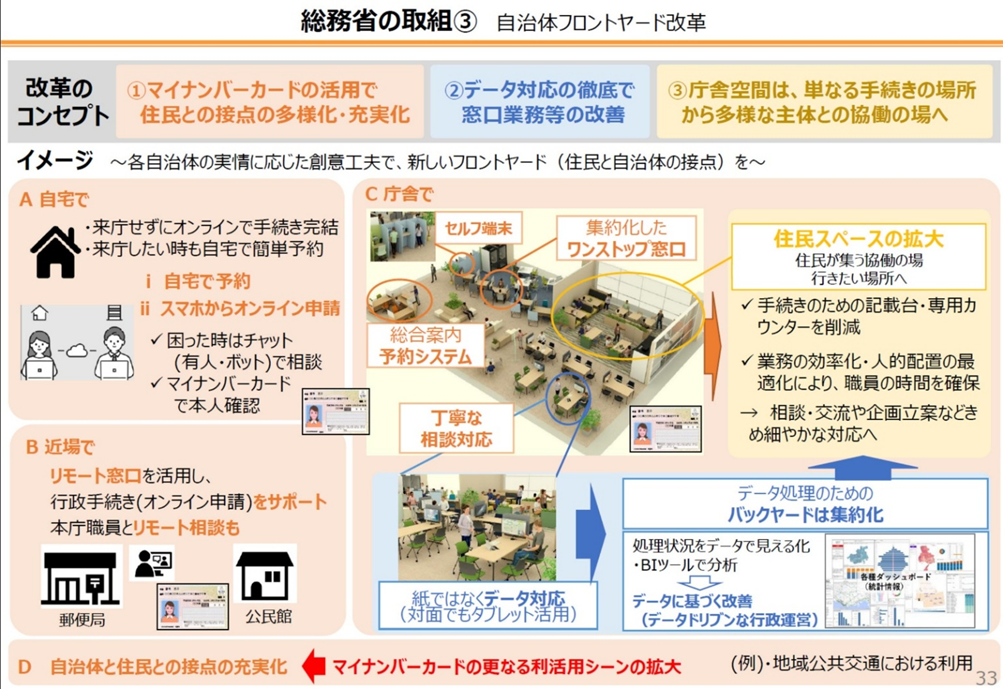

最後に、フロントヤード及びバックヤード改革について、概要を以下2点の画像にまとめました。フロントヤード改革については、本省ホームページに動画も掲載しているので、見ていただくと、より理解が進むと思います。

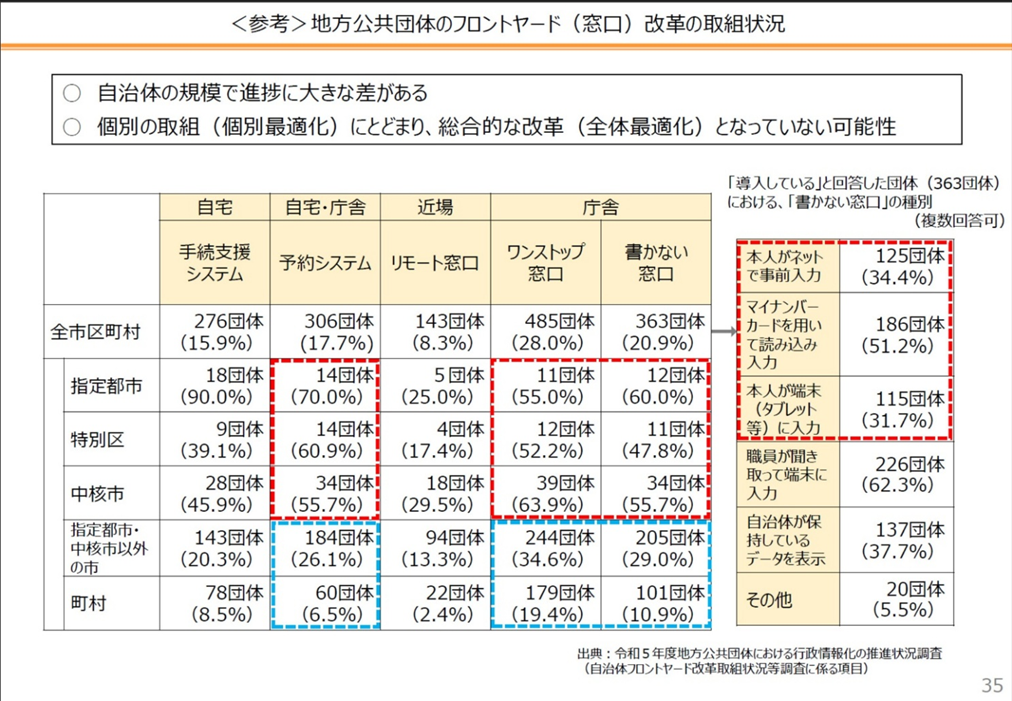

ここで重要なのは、各地域で具体的な取り組みが進められているところですが、結局地域によって差があります。例えば狭い村であれば、住んでいる人が役所まですぐに行けるので、窓口や受付部分をDX化すればいいですし、土地が広い市長であれば出張所や郵便局等で一部の手続きができるように、遠隔支援システムやAI-OCRを取り入れるといったDXもできると思います。

こうした改革に取り組んでいる団体を調査した結果のうち、自治体の規模による取り組み状況の違いを、以下図にまとめています。

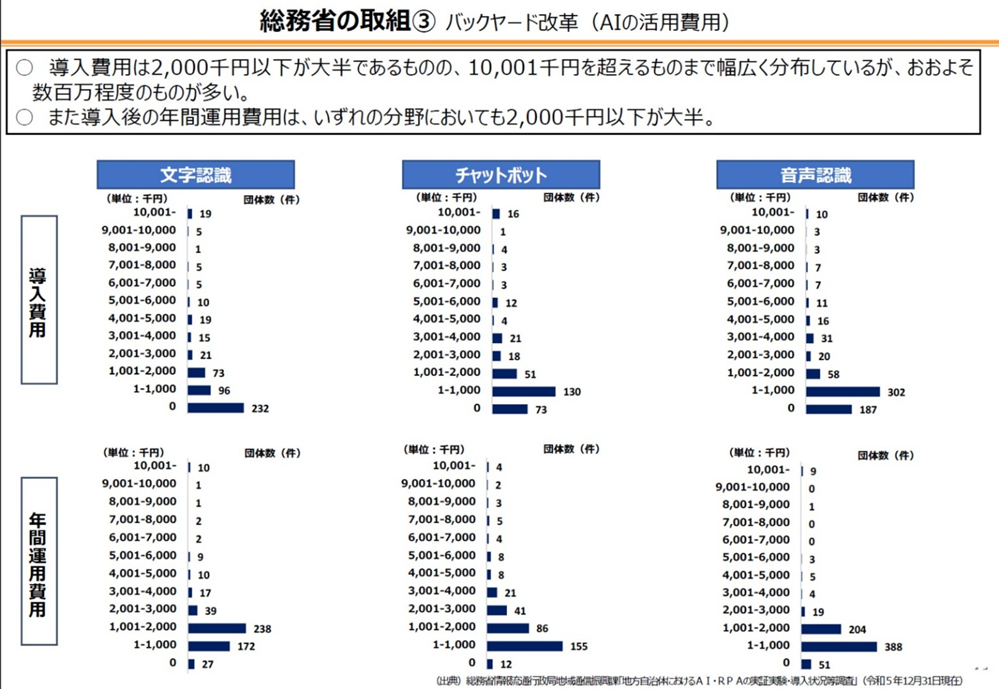

バックヤード改革については、AIを活用した「音声認識」の導入件数が714件と最も多く、AI-OCRなど「文字認識」が564件で2番目に多い状況です。ここで注意いただきたいのは、ベンダーからおすすめされたものを、そのまま導入すると、自治体ネットワークの三層分離を知らないことや、余計な機能があるなど、自分の自治体の現状に即したものを提案してもらえない可能性があることです。そのため、ベンダーに対してこういうものを作ってほしい、あるいはカスタマイズできるものを紹介してほしい、と調整できるようになるまで、見切り発車の導入は控えたほうが無難だと思います。

最後に、本省は令和6年4月、「地域社会のデジタル化に係る事例集【第3.0版】」を公表しました。全国の自治体事例を少しずつ集め、約200件の取り組み内容を20分野に分けて掲載したものです。いずれの自治体にとっても、参考にできるような内容があると思いますので、ぜひご活用ください。

“面白い”から誰もが学び続ける組織をつくる、e-ラーニングによるDX人材育成方法とは

【講師】

株式会社Schoo 法人アカウントプランニング部門

株式会社Schoo 法人アカウントプランニング部門

アカウントプランニング第4ユニット

マネージャー

原 晃大 氏

【講演内容】

●eラーニングの選定・運用で押さえたい3つのポイント

●3つの自治体(北九州市・海老名市・山梨県)での活用事例

eラーニングの選定‧運用で押さえたい3つのポイント

まず、eラーニングを使って人材育成するメリットとデメリットについて整理しましょう。メリットとしては、まず、時間や場所を問わず、柔軟に学習ができる点、会場や講師の手配など運営コストが抑えられる点、そして学習の進捗状況がデジタル管理できて、同じ内容を多くの職員に提供できる点です。一方でデメリットは、1人ひとりの自律性に依存する部分が大きく、モチベーションが維持しにくい点、疑問点の即時解決が難しい点、実践的なスキルや応用力の習得が難しい点です。これらデメリットのうちモチベーションの維持に関しては、以下の3点に留意してeラーニングを選定し、運用を工夫することでカバーできるはずです。

●1つ目「学んでほしいコンテンツがあるか」

●2つ目「効果的な機会提供ができるか」

●3つ目「学び続ける仕掛けが作れるか」

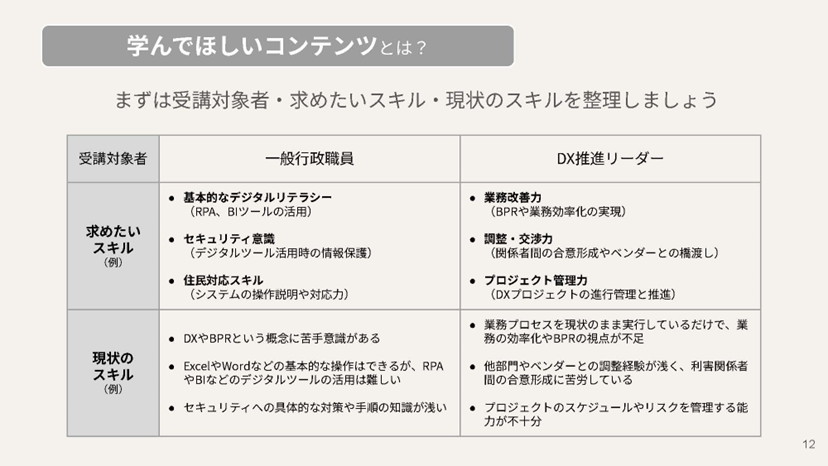

そもそも、自治体がeラーニングを導入するパターンとしては、「必須研修」と「リスキリング」の2つに大別されます。どちらのパターンであれ、「受講対象者は誰か」、「どういったスキルを求めているのか」、「現状のスキルはどうなのか」が明確でないと、事務局側・受講生側ともにニーズが満たされないことになります。

eラーニングの種類は非常に多く、各サービスに特色がありますから、上記3点に落とし込み、それに見合ったサービスかどうかを確認すべきでしょう。例として、総務省の自治体DX全体手順書の中から、一般行政職員と推進リーダーに求められるスキルを抜粋し、下記図にまとめました。

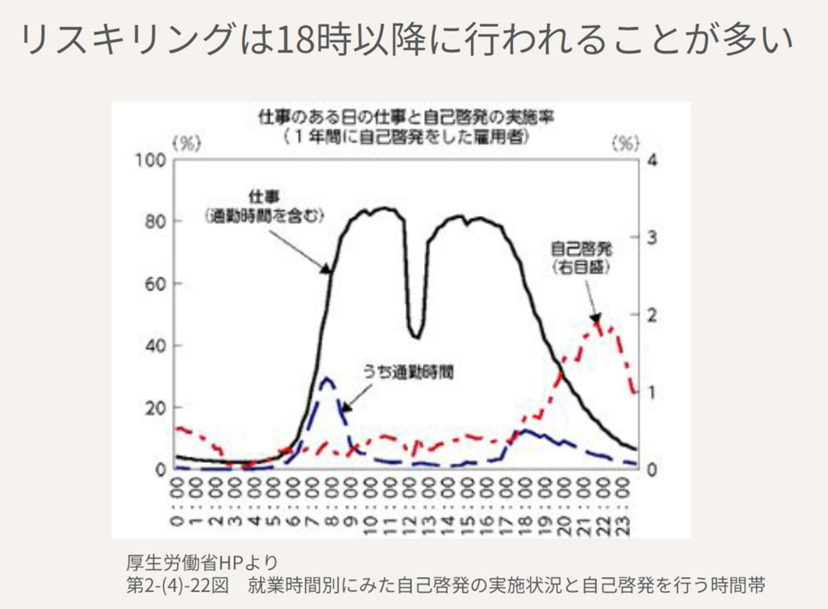

また、「効果的な機会提供ができるか」という点も需要です。下記図をご覧ください。

厚生労働省ホームページからの抜粋ですが、自己啓発の実施率が伸びるのは18:00以降。就業時間後に学びの機会を得るビジネスパーソンが多いということです。続けて次の図もご覧ください。

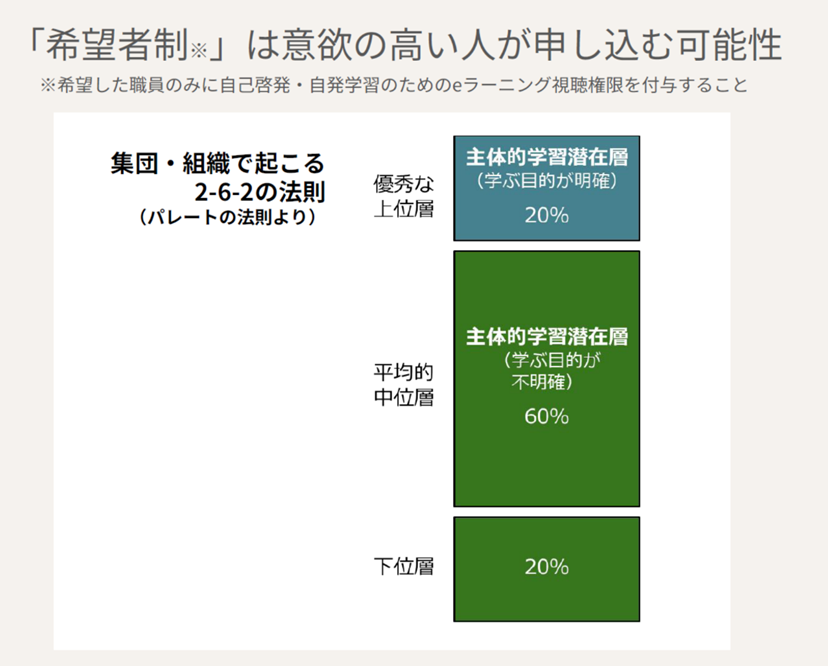

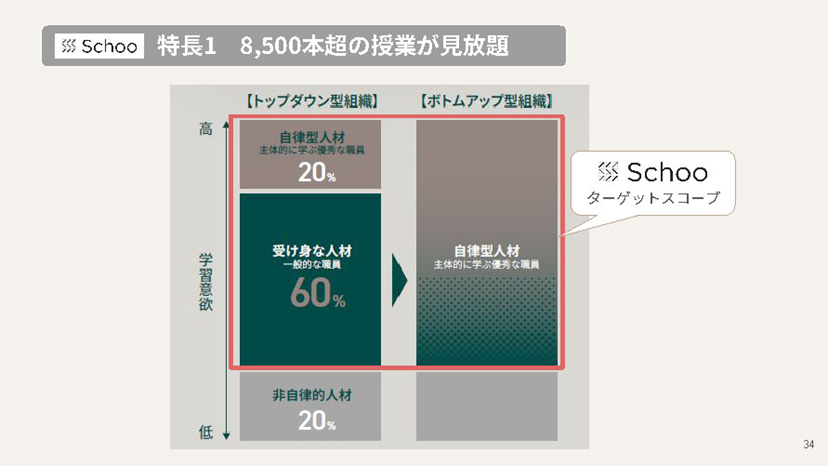

eラーニングを「希望者制」で提供すると、全体の2割程度の自律的な人材にしか、育成機会を提供できないことになりかねません。eラーニングを提供する場合は、これら「場所・時間の障壁」と「機会の障壁」を取り除くことが重要なのです。

自治体での導入・活用事例(北九州市、海老名市、山梨県)

これからeラーニングを導入する場合、実施していただきたいことが2つあります。

1つは「ルール作り」。職員の方が安心して利用できるようにするためにも、ルールは重要です。2つ目は「PR」で、ここは工夫次第で色々なパターンが作れますし、効果も得られます。

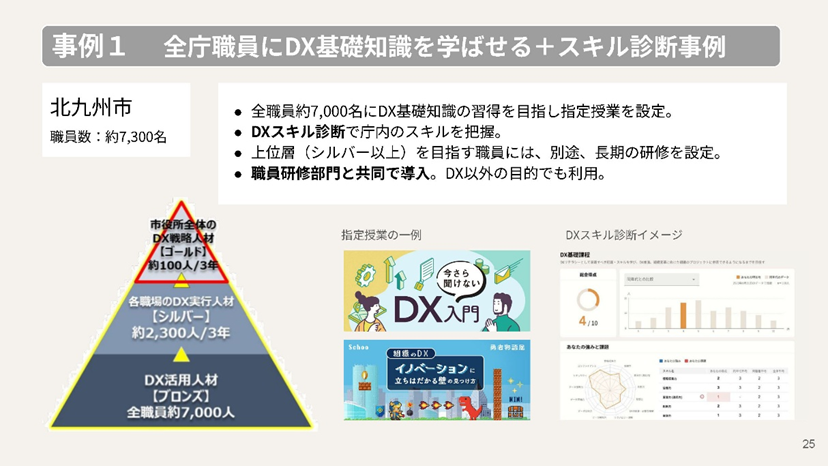

当社のeラーニングを導入・活用している自治体様の事例を紹介します。1件目は、全庁職員に基礎理解を学ばせ、各々のスキルも可視化した北九州市です。全職員約7,000名にDX基礎知識の習得を目指して指定授業を設定したこと、シルバー以上を目指す職員には別途、長期研修を設定したことなどが特徴と言えます。

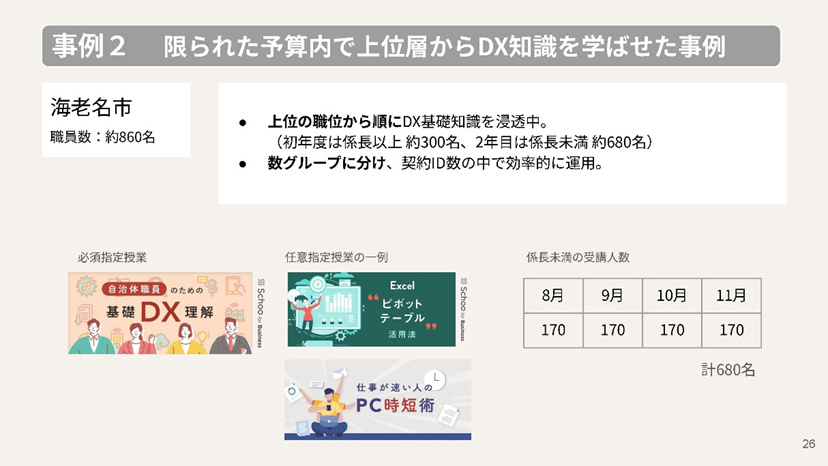

次に、限られた予算内で上位層から知識を学ばせた海老名市の事例です。令和5年度から係長以上約300名を対象に、翌年度は係長未満の約680名を対象にeラーニングを実施しました。

上位層からの理解を深めていく、効果的な順番だと思います。680名分のeラーニングIDは予算が取れないということで、1カ月ごとに視聴期間を設定し、常に最大170名で運用できるようにしました。

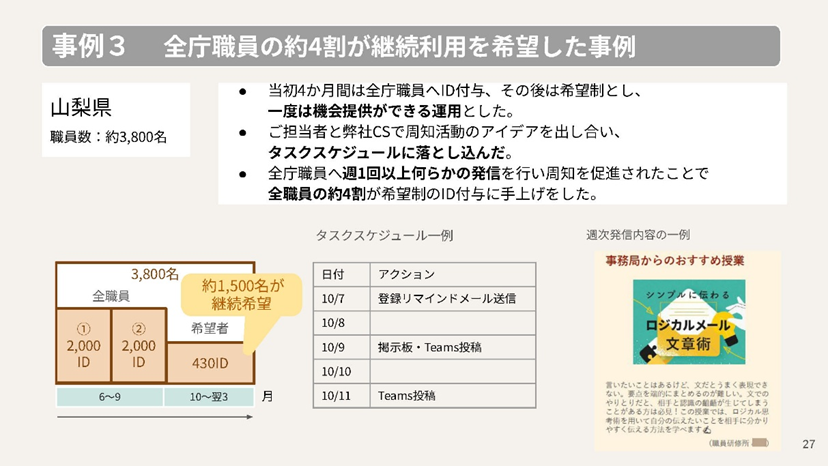

3件目は山梨県で、運用面の工夫に関する事例です。人材育成というより全職員の自己啓発を主目的として導入し、運用促進がうまくいっている事例と言えます。

Schooなら続けられる!3つの特長

当社サービス「Schoo for Business」の特徴について紹介します。1つ目の特徴は、コンテンツ数の多さ。現在、8,500本以上の授業が見放題で、幅広い層の学びのきっかけをつくるお手伝いをしています。主なターゲット層は下記図の通りです。

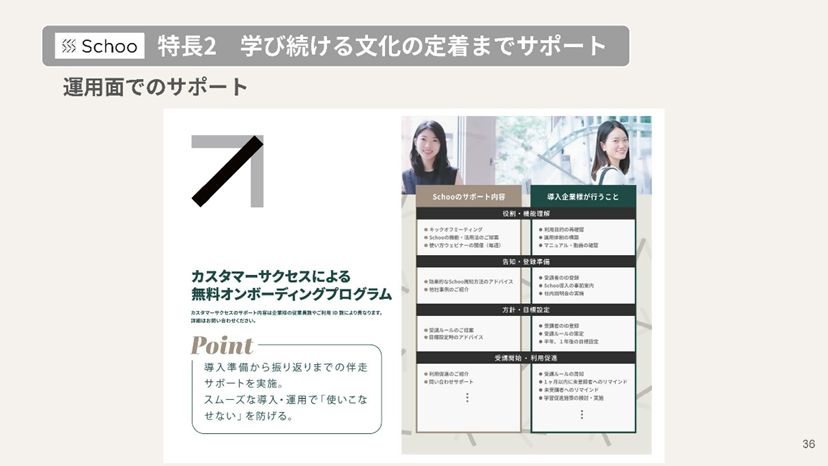

2つ目は、「学び続ける文化の定着」までサポートしているという点。機能面・運用面それぞれの概要を下記図2点にまとめています。

3つ目は、効率的な運用が実現可能という点。限られた予算の中で、より多くの職員にeラーニングの機会を提供できるよう、各自治体の状況に合わせた最適な提案を行っております。(詳細はお問合せください)

効果的な人材育成を行うには、各職員のスキルを可視化することも重要です。当社サービスには、経済産業省の「デジタルスキル標準」に準拠してDXスキルを診断できる機能を標準搭載しています。本人のスキルと強み・弱みが把握できるほか、管理側からは全庁職員の傾向や他団体との比較も可能です。

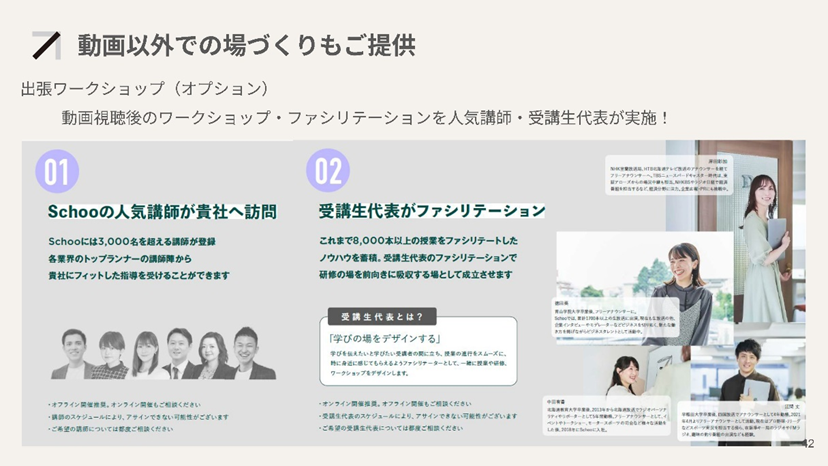

冒頭で、eラーニングでは疑問への即時解決と実践的スキルの習得が困難だと述べました。当社はその部分を補完するため、授業動画を見てもらった後で講師が出向き、参加者たちとワークショップを行うサービスもオプションとして実施しています。

こちらは、ニーズに応じてテーマや期間のカスタマイズが可能ですので、各自治体の課題に沿った企画を実施可能。eラーニングのメリットを活かしながら、カバーできない点を補うことで、最適な人材育成のプログラムを組むことができるはずです。

問い合わせ数の削減を目指す、検索性の高いFAQ活用事例とは

【講師】

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

ビジネストランスフォーメーション事業本部 コンタクトセンターDX部

原 美智子 氏

【講演内容】

●ユーザーが自ら回答を見つけることができるFAQサイトとは

●名古屋市での活用事例

「Helpfeel」とはどのようなサービスなのか

早速ですが、皆さんは弊社の「Helpfeel」をご存じですか?高い検索ヒット率により、ユーザーが自ら回答を見つけることを支援し、問い合わせ削減を実現させるFAQツールです。現在、自治体及び一般企業合計で450以上のサイトで導入いただいており、自治体での導入件数は年々増加しています。

ユーザーからメールや電話で何度も同じ問い合わせがあるのは、FAQに問題があるからです。FAQで答えにたどり着けないから問い合わせが増えるわけで、検索ヒット率を向上させれば問い合わせ件数を減らすことができるはずです。そこで誕生したのが本ツールで、従来のFAQシステムの50倍以上に拡張された質問の予測パターンからユーザーの意図を汲み取り、的確な回答に導きます。用途としては、①お客様向けFAQ、②社内向けFAQ、③オペレーター向けFAQの3パターンで、問い合わせ件数の大幅削減により、業務効率化はもちろんユーザーの満足度も向上させます。

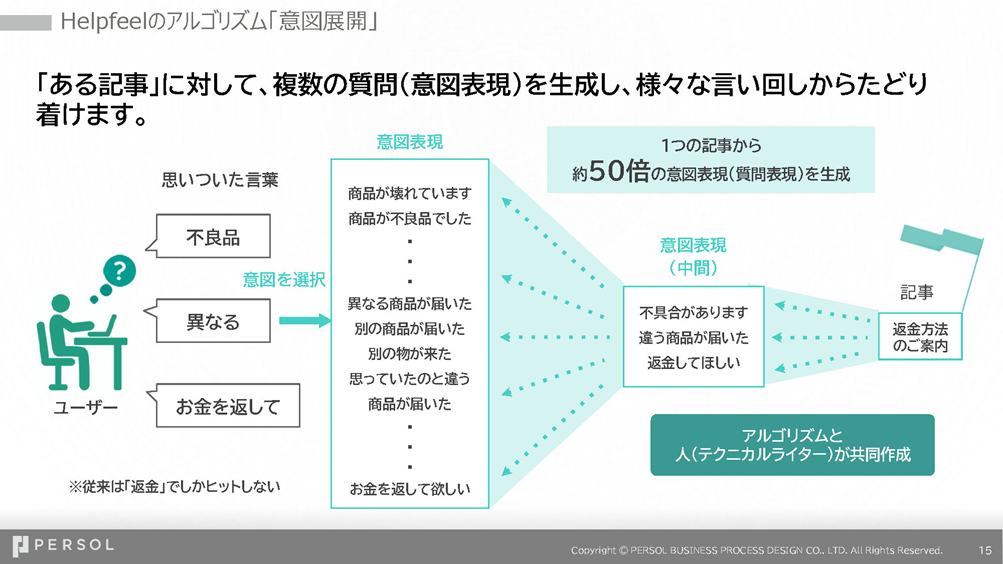

検索性の高さについて、少し詳しく説明します。本ツールには、「意図予測検索」という独自の特許技術が搭載されており、ユーザーが曖昧な言葉で検索しても回答ページにたどり着くことができます。従来のFAQは、想定したキーワードで検索しないとヒットしませんが、本ツールは「質問文に対して回答を探す」のではなく、「曖昧な言葉にマッチする質問を予測提示」する仕組みです。下記図をご覧いただくとイメージしやすいと思います。

抽象的な表現や口語的な言い回しにも対応しており、送り仮名の表記ゆれ、スペルミス、該当ページに含まれていない表現で検索しても、適切な候補を提示することができます。入力途中の単語であっても、検索文章を先回りしてサジェストすることができます。

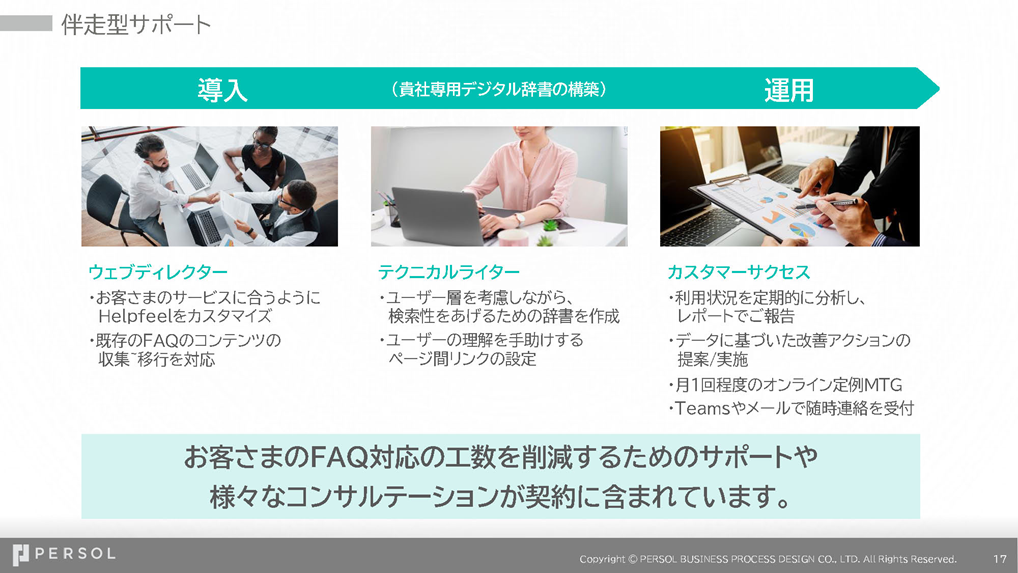

下記図のような伴走型サポートが契約に含まれていることも、本ツールの強みです。FAQ用のウェブサイト構築から検索用辞書の作成、モバイルデバイス対応など、導入から運用まで各フェーズに合わせて、弊社の専門チームが伴走します。

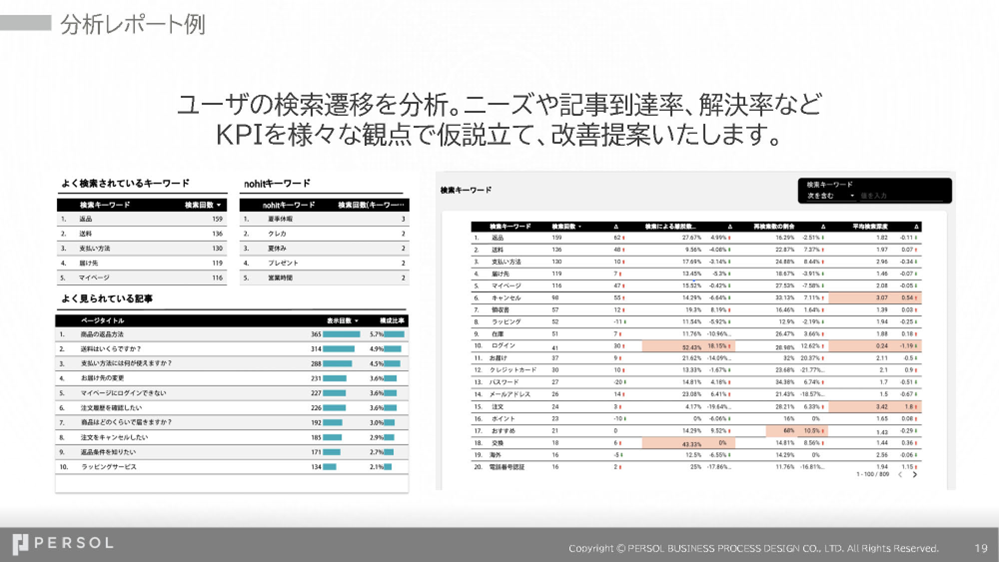

下記図のようなレポートも、弊社のカスタマーサクセス担当が毎月提出します。キーワードごとの検索数など様々な角度から分析し、随時改善提案を行いますので、FAQを通じた検索率とユーザー満足度の向上を実現させることが可能なのです。

自治体ではどのように活用できるのか

自治体ホームページへの設置はもちろんのこと、より多くの住民にFAQを活用してもらえるように、導線や周知方法などの提案も行っています。これは一例ですが、ホームページだけではなくSNSの公式アカウントに本ツールのリンクを設置したことで、セッション数が1.5倍に、FAQへのリンクの文言を変更したことで、セッション数が約2倍に増えた実績もあります。庁舎内の利用促進に向けて、本ツール導入を周知するチラシを作成したり、会議や研修などのタイミングで案内を出したりといった施策提案も喜ばれています。

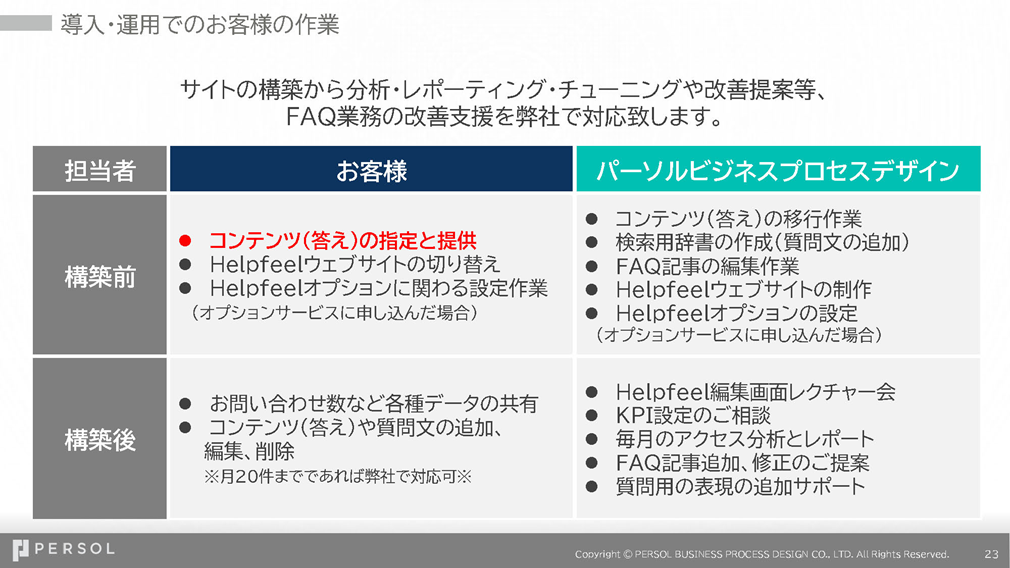

導入に際し提供いただくものは、FAQ部分の回答のみ。それに対して弊社側が、管理画面への移行作業やFAQ記事の編集・検索、辞書の作成などを実施します。導入自治体と弊社との、構築前・後の役割分担は以下の通りです。

自治体での導入事例について

ここからは、本ツールを導入いただいている自治体での事例を紹介します。まず、名古屋市。新型コロナのワクチン接種に関する問い合わせが殺到したため、問い合わせ数削減のために導入いただきました。その結果、1日最大約7,000件の入電数削減が実現し、電話対応のために300人近く増員するのに相当する効果を生むことができました。また、電話対応時間外を含めた24時間365日体制の問い合わせ窓口として運用することにより、市民の満足度向上にも寄与しています。

東京都では、特定ポイント交付事業における申請の問い合わせで活用いただき、問い合わせ数約25%・人員換算で3名分の削減となりました。東京都内の某区では、案内窓口のマルチツールとして活用いただいており、区役所に来庁された区民にタブレット端末を使って、スタッフが案内するナレッジツールとして貢献することができています。

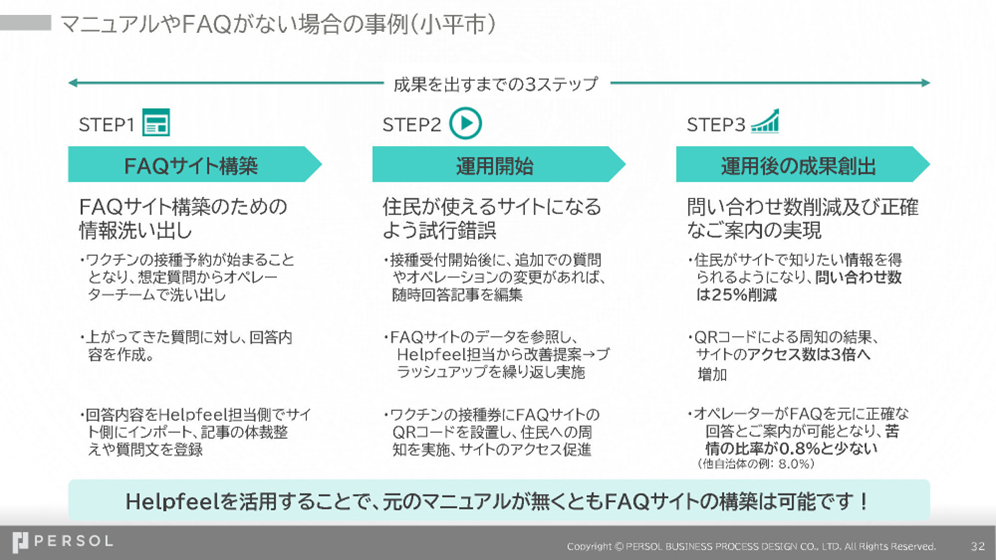

前述の通り、導入の際は各自治体で管理しているFAQを提供いただくのですが、そもそもマニュアルやFAQを持っていない自治体もあります。小平市の場合もそうだったのですが、マニュアルやFAQが無い自治体でも、下記のステップで導入・運用を実現しました。

過去の問い合わせ内容のメールやナレッジ、PDFでの書類は存在するが、それらがFAQとしてまとまっていないというケースもあるでしょう。その場合も、本ツールのドラフト生成機能を使ってFAQ記事を完成させることが可能です。

キーワードを入力するだけで欲しい情報にたどり着くことができる検索性の高さ、検索精度を担保する弊社専門チームによるサポート、そして、自治体の状況に合わせた多様な活用法が、弊社のHelpfeelの特徴であり強みなのです。

DX人材育成とDX人材を活かす組織づくり

【講師】

神戸市 企画調整局 デジタル戦略部

神戸市 企画調整局 デジタル戦略部

課長(情報政策担当)

尾田 広樹 氏

【講演内容】

●DX人材をどのような視点でどのように育成しているか

●DX人材育成のために縦割り弊害をどのように回避するか

●DX人材が動きやすい環境をどのように作るか

DX人材の確保と育成について

本市が目指すDX推進体制のキーワードは、何らかのシステムを作る際、可能なものは積極的に内製化するというものです。それまで、外部委託して様々なシステムを構築しており、コストと時間がかかることが課題となっていました。

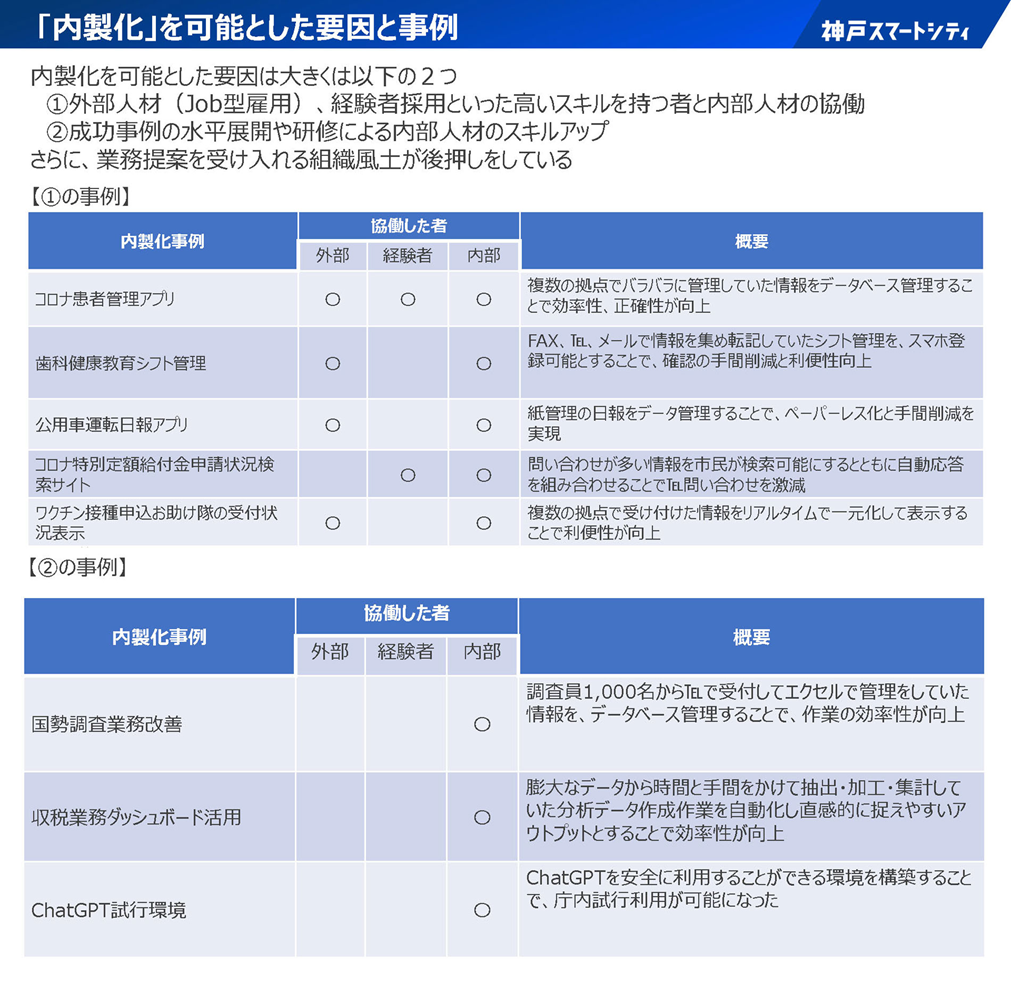

そうした中で、ノーコードやローコードのツールが相次いで登場したことで、プロパー職員とジョブ型雇用人材、デジタル分野の社会人採用などが協働することで内製化に取り組んでまりました。内製化を可能にした要因について、他自治体から質問をいただくことが多いので、次の図にまとめました。

内製化進展の一例が、令和2年に導入したローコードツールの利用者の推移。当初、少ない利用者から始まったのですが、庁内でイベントを実施するなどで、事例の水平展開が徐々に進みました。コロナ禍においては、目まぐるしく変わる状況にスピーディーに対応する必要がある中、アジャイル開発的な対応を可能にしたことで効果を発揮し、その後一気に拡大。令和6年度からは、全庁展開することが正式決定しました。

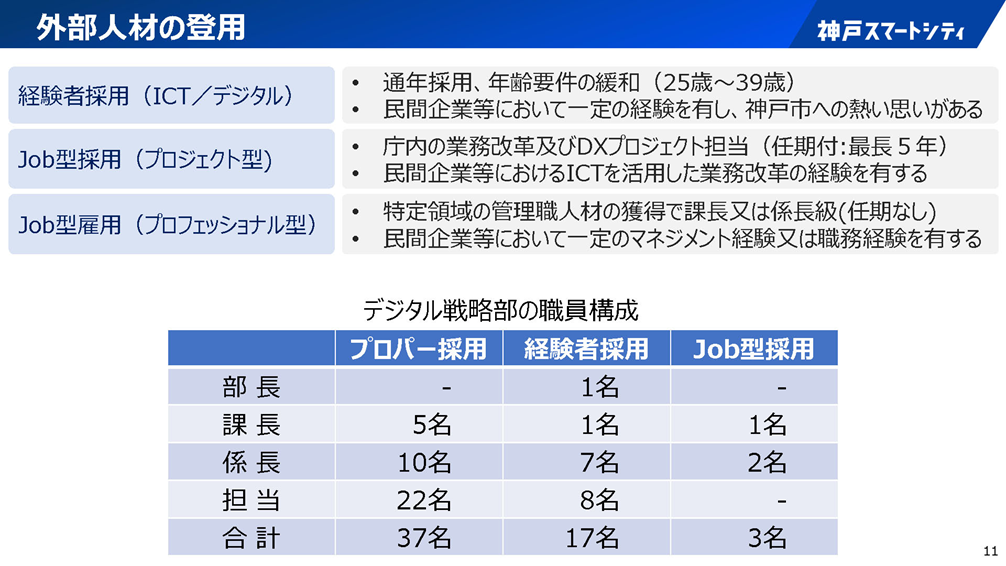

こういったツールを庁内に持ち込んでくれたのは、スキルを持った外部人材の方ですが、下記図のように経験者採用やjob型採用の枠で採用し、通常のプロパー職員と協働することで力を発揮してもらっています。

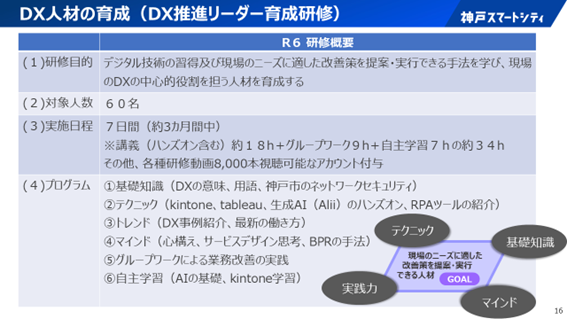

DXを推進する上で、デジタル分野のエキスパートばかりが多ければ良いというわけではなく、業務改革を進める人材と、それを支える人材、行政事務の知識・経験が豊富な人材など、様々な役割があります。その中で、内製化による業務改革を加速させるために重用な「DX推進リーダー」を、各所属に1人・全庁で400人育成するため、毎年約60名ずつ、下記のような研修で育成しています。

このほかにも、全職員のDXマインドを育成するための研修や各種ツールの操作研修などを行い全体の底上げから個別職員のスキルアップまで、様々な形で育成に力を入れているところです。また、職員間の知識や情報の共有、仲間意識の醸成を図るためのコミュニティづくりやIPAが実施する国家試験について、資格の推奨・支援など、DX推進のための組織風土醸成にも取り組んでいます。

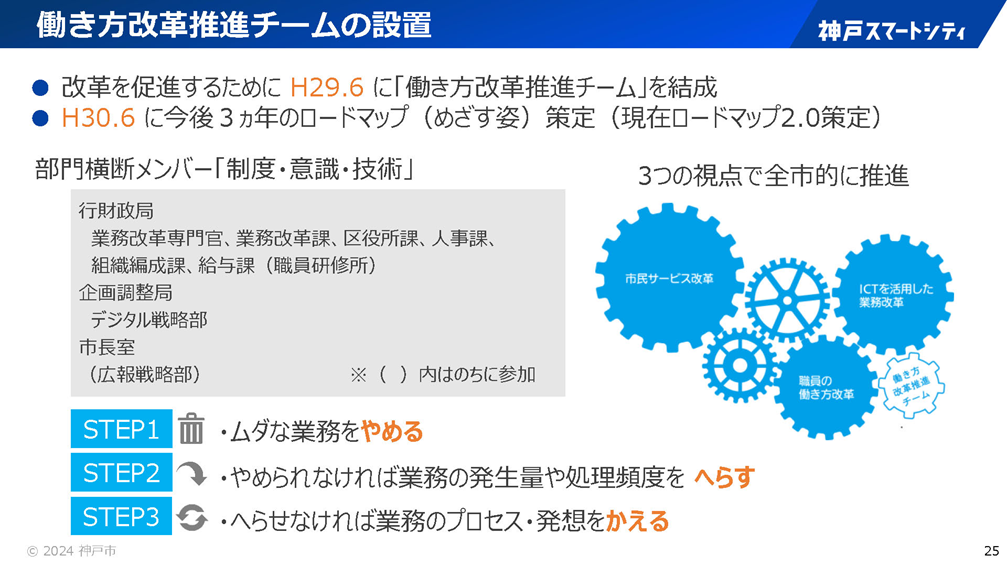

DX人材育成のための庁内連携

DX人材の確保・育成を支えるのが、庁内の連携体制です。本市は阪神・淡路大震災からの復興による財政改革のため、職員数を30年前の40%減にあたる約1万2,000人(教員除く)まで削減しました。一方で、多様化する社会ニーズに伴い職員1人あたりの仕事量は、“頑張り”だけではこなせないレベルに増加しました。そこで平成29年、DXという言葉が使われるようになる前から「働き方改革推進チーム」を結成し、以下の図のような方針で取り組みを開始しています。

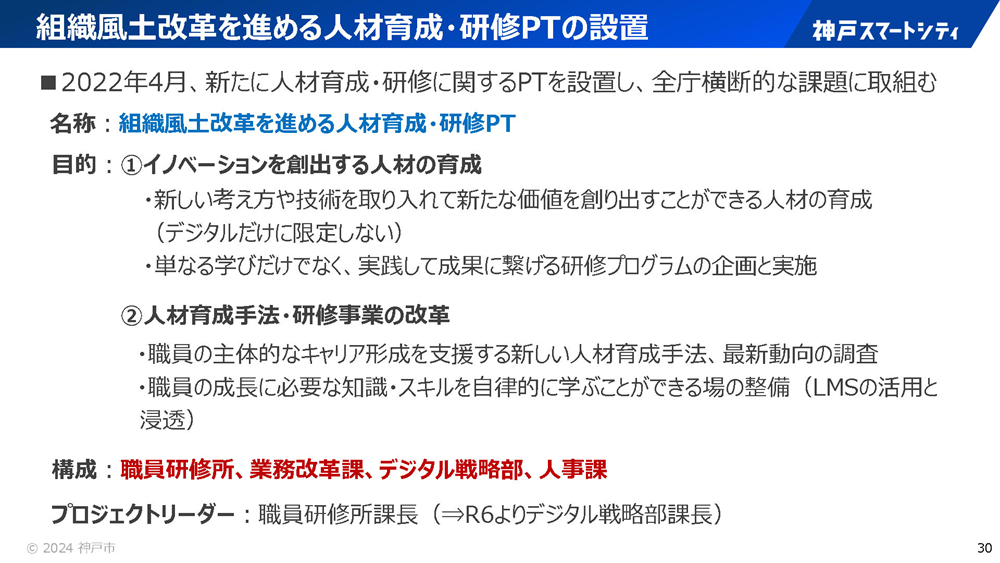

目指すべき姿は、在宅勤務やフレックスタイムの導入による「多様で柔軟な働き方の実現」、ペーパレス化や文書管理の効率化などを通じた「業務省力化・電子化による生産性向上」、グループウェア導入などによる「全庁コミュニケーションと協働の促進」、そして、ICT活用による「スマートで優しい市民サービス」など。これらの取組を進めるにあたっては、組織風土改革を進められる人材が大切とのことから、令和4年度からは、下記図の「人材育成・研修プロジェクトチーム」を設置しました。先ほどお話しした「目指す姿」や研修の中身、資格取得支援なども、ここから出てきた取り組み策です。

このプロジェクトチームが、一定の成果を出すことに成功した要因は、以下のようなものだと考えています。

●任期付き雇用の専門官が、PT立ち上げの必要性とメンバー構成を訴えたことがきっかけとなり、人事、研修、デジタル、業務改革という関連部門が当初からメンバーに入っていたこと

●月1回の定例会議に加え、チャットルームを活用した随時の意見交換を行っていたこと

●一定の権限を持つ課長級が揃っていたため、議論・納得・決定の流れがスムーズに進んだこと

DX人材が働きやすい環境づくり

DX推進リーダーを育てるだけでは、DXが進まないことが多々あります。リーダーが、DXを行えるような事業を所管していないこと、周囲の理解が得られないこと、既存業務が多忙でDXに取り組む余裕がないことなどが、その原因です。研修だけでは知識・スキルに自信が持てない場合もあるでしょう。そうした中で、多くの職員を巻き込みながらDXを推進するには、リーダーが動きやすい環境を作ることが重要なのです。

本市でもこれからの課題ですが、リーダーの部局内における位置づけと役割を明確化し、他所属のDX案件にも関与できるようにする、「DX推進リーダー」という役割を庁内で周知し、周囲の理解を得やすいようにする、リーダーの士気向上と重要性の周知を図るため、処遇改善を実施する、といったことに取り組んでいきたいと考えております。さらに、リーダーの増加と適正配置で、業務に根付いたDXを実行しながら、研修やフォロー体制の構築によるDX推進リーダーの能力維持・向上も図っていかなければならないと考えております。

最後になりますが、本市ではICTを活用した業務改革の分野において、他団体からの研修派遣を積極的に受け入れています。ご興味があれば、お問い合わせください。

【参加者とのQ&A(※一部抜粋)】

Q:どのようにして多くの職員をDXに巻き込んでいったのですか。

A:ボトムアップで動き始めたこともありますが、市長がトップダウンで進めてくれたことが、多くの職員にとって動機づけになったと思います。DXの取りかかりとしてペーパレスの重要性を市長に伝えたところ、「その通りだ」と合意を得て、以降、市長への内部職員の説明の際は、ペーパレス資料を準備しないと話を聞かない…というくらい強い姿勢で臨んでくださいました。当然、副市長も局長クラスもその姿勢を持つようになり、上・下両方向からのDX機運が出来上がったと思います。

エクサウィザーズ流DX人材育成の進め方

【講師】

株式会社エクサウィザーズ HR Tech事業部 営業部

株式会社エクサウィザーズ HR Tech事業部 営業部

田川 侑典 氏

【講演内容】

●DX人材育成の5つのステップ

●スキルの可視化~実践に向けた育成を実施した山口県の事例

●研修だけでは終えない、エクサウィザーズの伴走支援

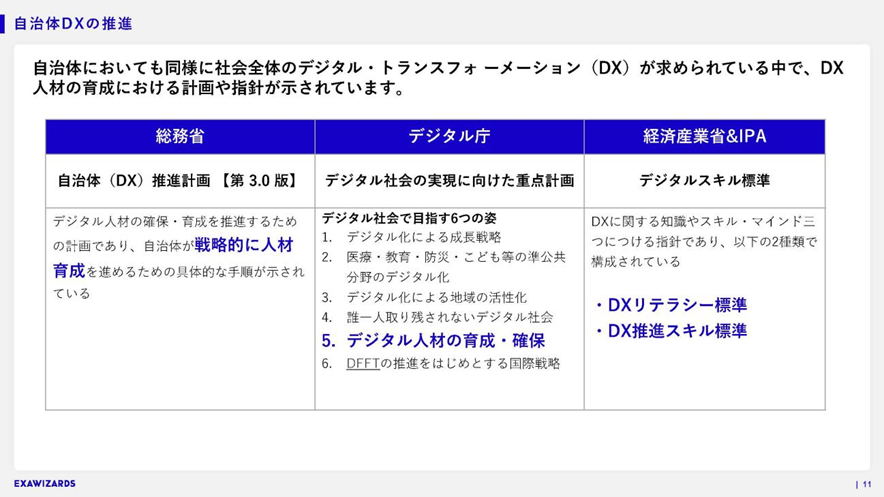

自治体を取り巻く環境と「エクサウィザーズ流5ステップ」

経済産業省が国内のDX人材不足や経済損失額を公開して以降、自治体や企業から弊社へ問い合わせが増加し、かなりの勢いでDX人材育成が進められていると感じています。総務省やデジタル庁などの公開情報でも、デジタル人材育成はキーワードの1つとなっており、下記の様な計画と指針が示されています。

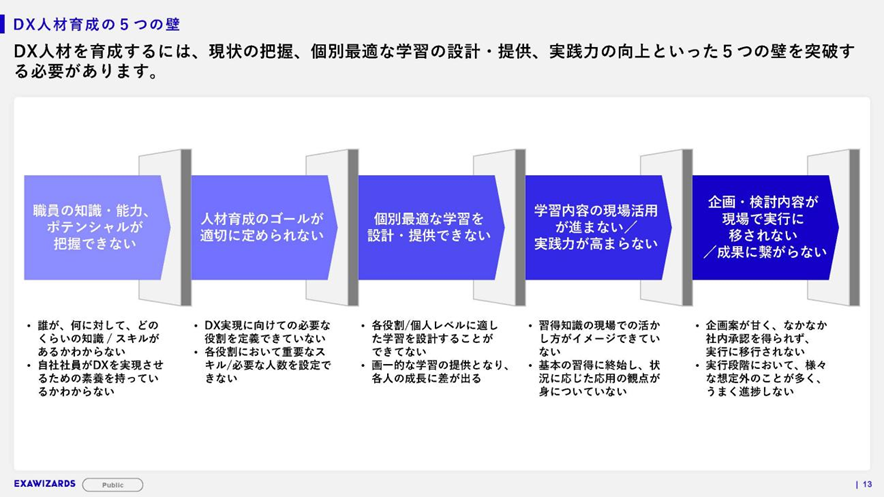

下記のスライドは、人材育成を進める中で弊社への相談が多い課題を、「5つの壁」という表現で整理したものです。

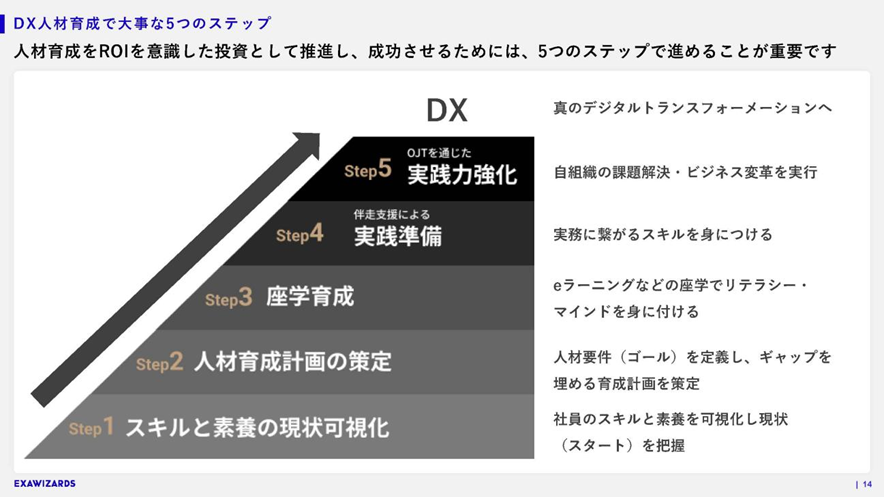

弊社では人材育成を成功させるため、この5つの課題に対し下記の5つのステップが重要だと考えます。

いきなりStep3から始めて、うまくいかないケースが多々あります。Step1から順を追って、人材育成を進めることが重要なポイントなのです。

各Stepで留意すべきポイント

●Step1. スキルと素養の現状可視化

「人材育成が進んでいるのかどうか、よくわからない」、「実施した研修が、スキルの向上に繋がったのかどうかわからない」などの相談を多くいただきます。職員のスキルの可視化は、様々な観点で重要なポイントです。

・育成計画を立てるために現状を知る

・育成後の育成効果を測定する

・学習のモチベーションを維持する

・適性の可視化を基にした人材配置を行う

スキル可視化は、組織全体の人材育成や配置、そして個人のキャリア開発に役立ちます。組織全体では、採用・育成計画の策定、適材適所の配置。個人では、自分に合った育成プログラムの選択、モチベーション向上に貢献。スキル可視化の方法としては、アンケートやテスト・アセスメントが一般的ですが、弊社の提供するアセスメントは、短時間で、かつ客観的にスキルを評価できる点が特徴です。

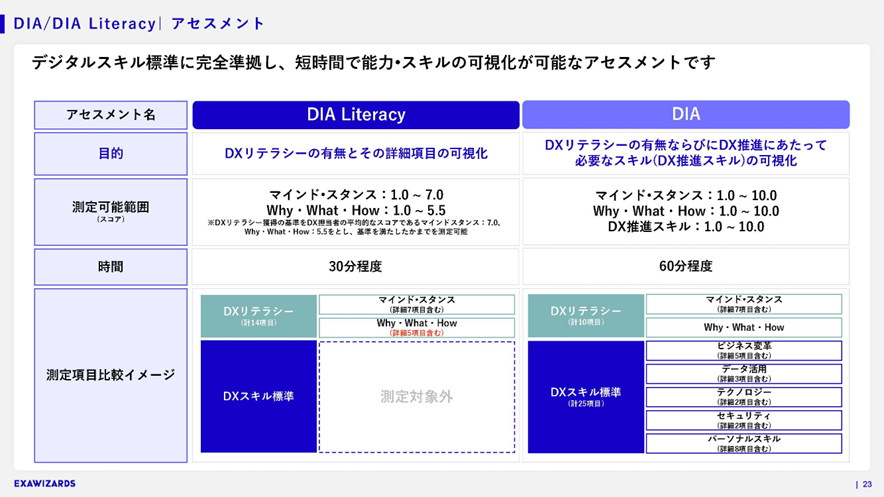

「DIA Literacy」はDXリテラシー標準に特化したアセスメントで、DXリテラシーの有無とその詳細項目の可視化が可能となります。

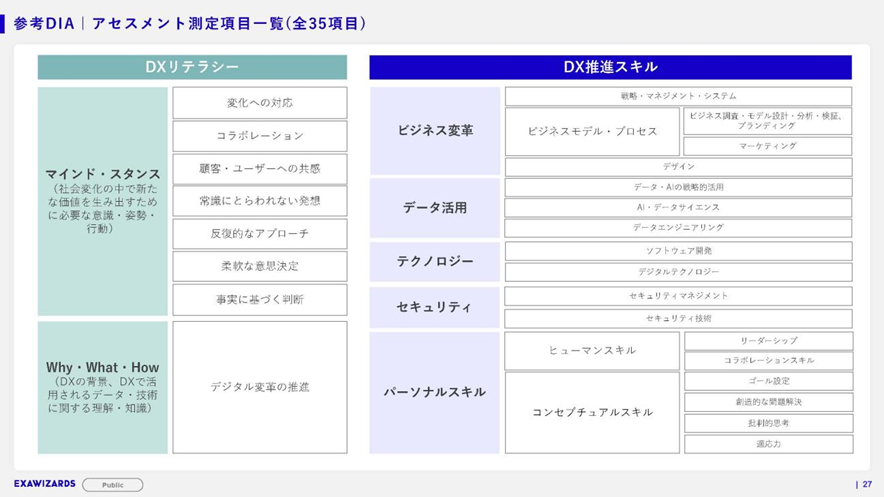

一方の「DIA」は、DXリテラシーの有無とDX推進スキルの可視化が可能です。デジタルスキル標準のDXリテラシーと、DX推進スキルの両方を、一度の受検で定量的に可視化することができます。アセスメント測定項目一覧(全35項目)は、下記を参照してください。

●Step2. 人材育成計画策定

人材要件定義が難しいという企業様の声にお応えし、弊社は生成AIを活用した新たな支援サービスを提供しています。サービス内容としては、募集要項や業務内容、デジタルスキル標準などをAIに学習させ、貴社の業務に特化した人材要件定義を自動生成します。また、従業員のスキルと、生成された人材要件定義とのギャップを分析し、不足しているスキルを特定します。分析結果に基づき、eラーニングコンテンツから、不足しているスキルを補うための学習プランを提案する「最適な学習コンテンツのレコメンド」も行っています。

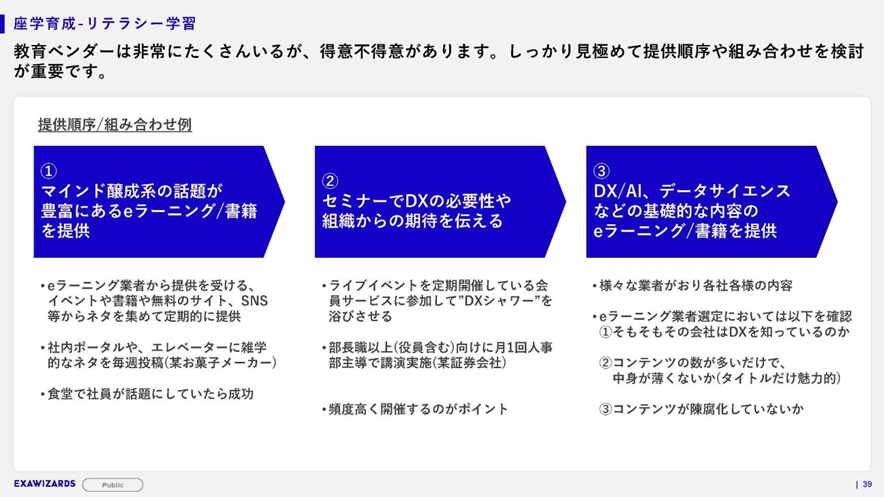

●Step3.座学育成

DXがまだ自分ごとになっていない職員には、堅苦しい内容ではなく、まずは「おもしろい!」と思ってもらうことからスタートすることが大事です。

座学育成はインプットだけではなく、その内容をアウトプットする場も非常に重要です。例えば、朝会や職場のコミュニティメールでシェアするなど、受講者同士が共有する場を設けることがポイントです。

●Step4.伴走支援による実践準備

座学育成から業務の成果に繋げるには、インプットだけでは難しく、知識とスキル、解決力などの掛け合わせが重要。知識があっても、実際には何から手を付けていいかわからないということになり、なかなか実務に繋げることが難しい状況となります。

そこで、実務スキルを習得する方法として、インプット・アウトプット・プロのフィードバックの機会を得ることが重要で、弊社ではこのサイクルを一気通貫で支援することが可能です。

●Step5.0JTを通じた実践力強化

実践力強化においては、日々の業務の中で小さな実践ができる機会を創出することが大切。いきなりDXに行くのではなく、まず各自でデジタイゼーションできることはないか洗い出し、試してみるなどで場数を踏むことが重要なポイントになります。

まず、今あるデータを分析して業務改善します。成功体験を積むことで、自分にもできるという気づきを得て、クイックウィンを積み重ね規模を大きくすることが成功のポイントです。弊社でも実践の機会として、集合型の研修において講師とともにグループで事業企画案を検討し、アイデアを具体化する支援をしております。

実際の支援事例

最後に、山口県庁と一般財団法人 山口県デジタル技術振興財団の事例を紹介します。

●山口県庁が実現したいこと

・基礎リテラシーのインプットを推進したい

・行政DXを推進する人材の育成

弊社の提供プログラム→DX推進セミナー(全10回)

●一般財団法人 山口県デジタル技術振興財団が実現したいこと

・山口県におけるDXのエバンジェリスト(伝道師)となる推進リーダー人材の育成

弊社の提供プログラム→DXリテラシーコース、オンラインセミナー、ワークショップ

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)