入庁したての若手職員も、何年かすれば後輩ができ、やがて上司という立場になる日がやってくる。「自分が人の面倒を見ることができるのだろうか……」「先輩・上司という立場が大変そう……」と、戸惑いや不安を感じる人も少なくないだろう。

前回は「多様性」と「言語化」という2つの視点から、なりたい上司像は人それぞれであり、上司からの学びを言語化して意識することがスキルアップにつながることを学んだ。第3回目は、芳賀さんが上司から学んだ仕事の仕方の一端を紹介する。

※掲載情報は公開日時点のものです

第2回を読む

第2回を読む

上司の仕事とは?なりたい上司像を見つけるヒント。

解説するのはこの方

解説するのはこの方

芳賀 健人(はが けんと)さん

元 島根県総務部財政課課長。福島県出身。平成25年に総務省に入省。長崎県、大臣官房、自治行政局などで勤務後、平成31年4月から令和5年3月まで島根県に出向。

出向中、若手職員向けに仕事の仕方の連載に取り組み、『知っていると仕事がはかどる 若手公務員が失敗から学んだ一工夫』『自分も後輩も一緒に育つ若手公務員がはじめて仕事を教えるときの一工夫』(ぎょうせい)を出版。高等学校教諭一種免許(公民)取得。

学びを深めるプラスひと言。

若い頃、指導熱心な上司とご一緒したときのこと。議員さんへのレクがあり、上司に「一緒に来るかい?」と誘われました。

異動したばかりで知識も十分でなかったですが、「見ること自体が勉強だよ」と言われ、後ろをついていきました。

レクでは上司が落ち着いて説明し、質問にも丁寧かつ的確に答えていました。帰り道、上司から「どうだった?」と聞かれ、私なりの感想を伝えます。

レクでは上司が落ち着いて説明し、質問にも丁寧かつ的確に答えていました。帰り道、上司から「どうだった?」と聞かれ、私なりの感想を伝えます。

すると、「レクのときはこういうことを考えていたんだ」「質問されても、焦らず落ち着いて答えるのが大切。安心感を相手に与えることを心がけるように」と、上司自身が何を考えていたか、プラスひと言を付け加えて教えてもらいました。

またある日、上司と2人で、外部に説明・意見を伺いに行きました。

移動中、上司から「私がどう説明するか、ただメモをとるのでなく、やりとりをよく見ておくように」と言われました。その言葉に意識づけられ、私は上司の説明ぶりで盗めるものがないか、注意深く話を聞くことができました。

仕事の意義を伝えて部下のモチベーションを高める。

そんな上司から学んだことは多く、一緒にいた間に教えてもらったことは、今の仕事の基礎になっています。

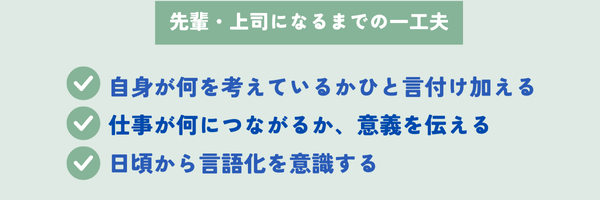

時が経ち、部下をもつ立場となった今、少しでも当時の上司のようになれればと、私なりの“プラスひと言”を心がけています。

特に力を入れているのは、仕事の意義を説明すること。具体的には、仕事を依頼する際には、「その仕事が何につながるのか」「どういう意味をもつのか」を伝えてあげたいと思っています。

というのも、単に作業だけを依頼されるのか、「あなたがした作業をもとに、幹部に説明する資料をつくる」という言葉とともに依頼されるかでは、部下も仕事のゴールを意識しながら取り組めるので、よいものが仕上がることが多いです。

それこそ、「上司の指示は○○でしたが、幹部の××さんに説明するならこういった要素も必要ではないでしょうか」と部下から声が上がれば、ゴールを意識してくれているあらわれです。

加えて、仕事の意義を伝えることで、部下も自分の役割を認識でき、モチベーションが高まるのではと考えています。

ただ、このプラスひと言は、その場でとっさに言うのはなかなか難しい。また、上司も忙しいですから、依頼のたびに意義を説明できている訳ではありません。

そういうときは、日頃から意識しないと自分の中で言語化されないなと、改めて上司のすごさを感じます。

それでも、新しい案件や難易度が高い案件、意義を説明しやすい案件、部下が依頼されて嫌な顔をしそうなときには、プラスひと言を付け足したいと思っています。

次回は、上司としての心持ちについて紹介します。

次回へ続く

- 書籍紹介 -

|

『自分も後輩も一緒に育つ 若手公務員がはじめて仕事を教えるときの一工夫』 本書は、後輩指導が加わった若手職員の悩みを解消するための処方箋。 |

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)