「公務員は頑張ってもホメられる機会は少ない」という声をよく聞きます。そんな中で働くうちに、部下を「ホメるのが苦手になってしまった」という人もいるのでは?「ホメること」「感謝を伝えること」は職場の雰囲気を変え、人を育て、やる気を引き出す力がある!この企画は、自治体・公務員の「ホメ度・ホメ力」を育てるきっかけづくりをお手伝いするもの。読むだけで前向きになれるような記事を、全6回連載でお届けします!

※この記事は次の調査結果をもとに作成しています。「ジチタイワークスWEBメルマガによる公務員へのアンケート調査」

※実施期間と回答数 2025年7月28日~8月5日 回答数 N=102

ホメ道 特別アドバイザー

ホメ道 特別アドバイザー

岡元 譲史さん

おかもと じょうじ

大阪府寝屋川市 教育委員会事務局 社会教育推進課 課長/一般社団法人 日本ほめる達人協会(以下、ほめ達!)特別認定講師

2006年に入庁後、様々な債権の滞納整理に従事し、市税滞納額70%(約25億円)削減に貢献。2024年より現職。2013年に「ほめ達!」と出会い感銘を受け、現場にて実践。

2016年に特別認定講師となってからは「滞納整理の価値と戦略」をテーマに、全国各地で研修を実施。日々奮闘する職員に勇気を与えるとともに、自らの仕事やまちに価値を見出す「ほめ達!公務員」を一人でも多く増やすことに挑戦中。

門下生

門下生

ジチワクWEB 編集室 K井田

ホメにちょい鈍く、気づけばマネジメントというケモノ道で迷いつづけている中間管理職。この機会に皆さんと一緒にホメ道を学び、ちょっとだけでもホメ上手になろうと意気込む、本企画の門下生でありナビ担当。口グセは「え、ホメたら生産性って上がるんだっけ?」

公務員102人に調査!現場の声から「ホメの実情」をひもとく。

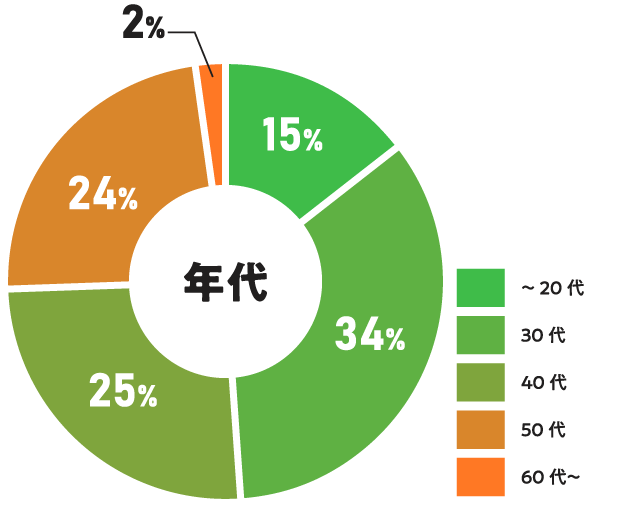

※今回のアンケート回答者の属性

職場環境や人の“ホメ度・ホメ力”を調査

ホメ度が上がらないのは、自治体が「当たり前を支える職場」だから。

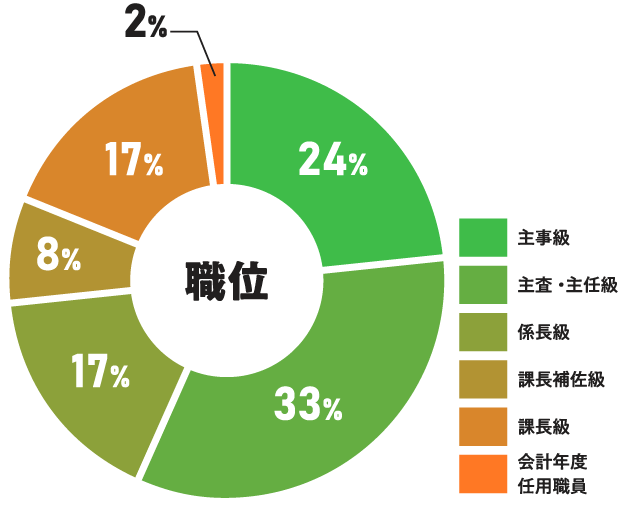

門下生:まず職場の環境・風土に対する調査結果からです。回答者102名のうち、約半数の人が「たまにホメる」と回答していますね。続いて「よくホメる」が約24%、「ほとんどホメない」が約19%というデータになっています。

岡元:率直な感想としては、ホメる側の回答が“思ったより高い” ですね。ジチタイワークスの読者の皆さんが回答しているから前向きな方や意識の高い方が多めなのかもしれません。

門下生:なるほど。回答者の年代に若手が多いのも、結果に影響しているかもしれませんね。岡元さんの経験値や肌感としては、環境・風土としてのホメ度やホメ力は、この結果よりも“低い”とういうことでしょうか。

岡元:そうですね。なぜかというと、自治体は根本的に“当たり前を支える職場”だからです。私たちは、交通インフラやコンビニのように暮らしの中に当たり前にあるものに対して、なかなか感謝したり称賛したりしませんよね。自治体の仕事も同じで、地域や社会を支えるのが当然とされているため、感謝される機会は非常に少ない。こうした背景があるからこそ、“ホメる”という行為が環境・風土として根付きにくいと思うのです。

“感謝”や“ホメ”から遠いところにあるからこそ、意識的な行動が大事。

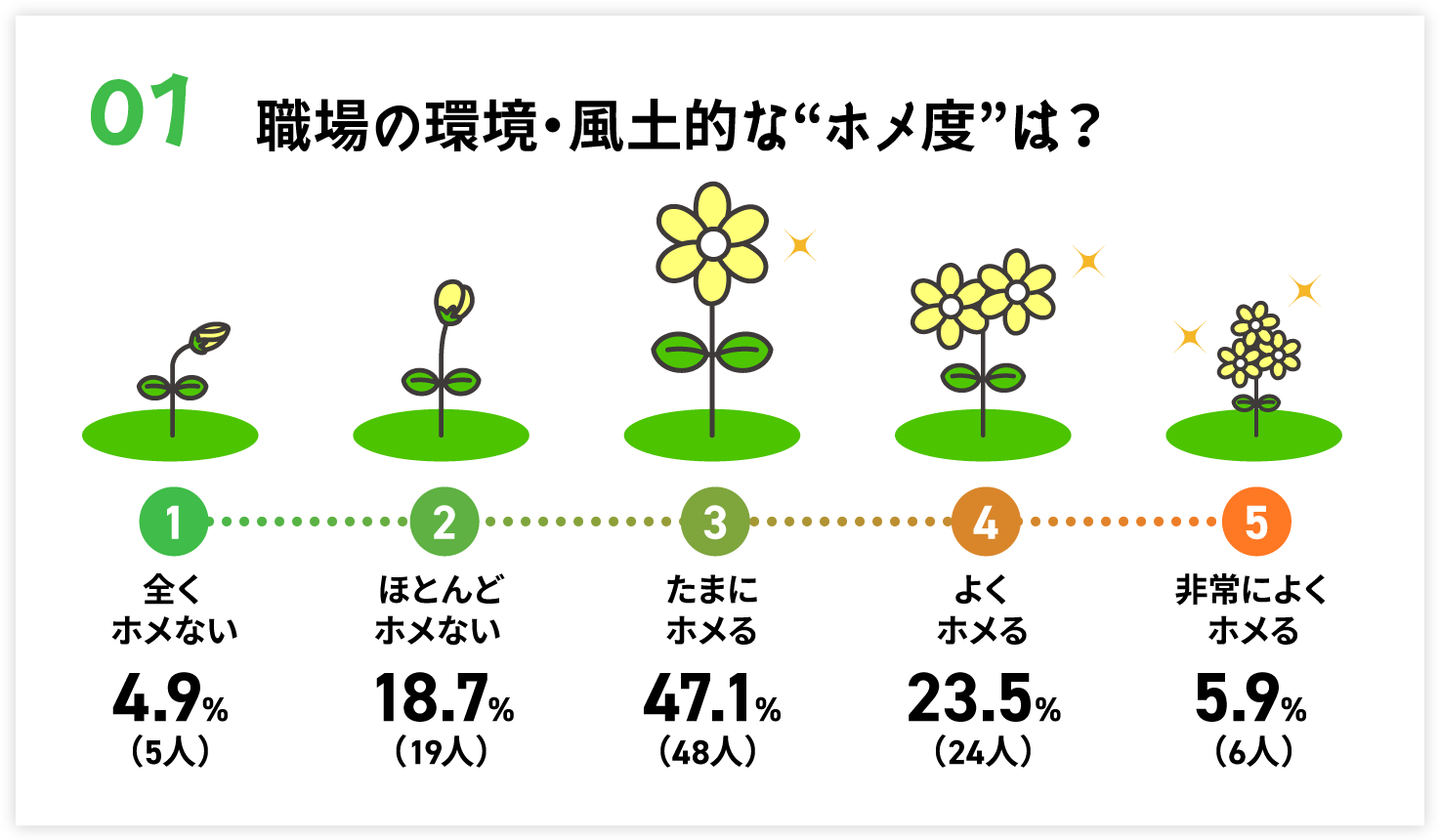

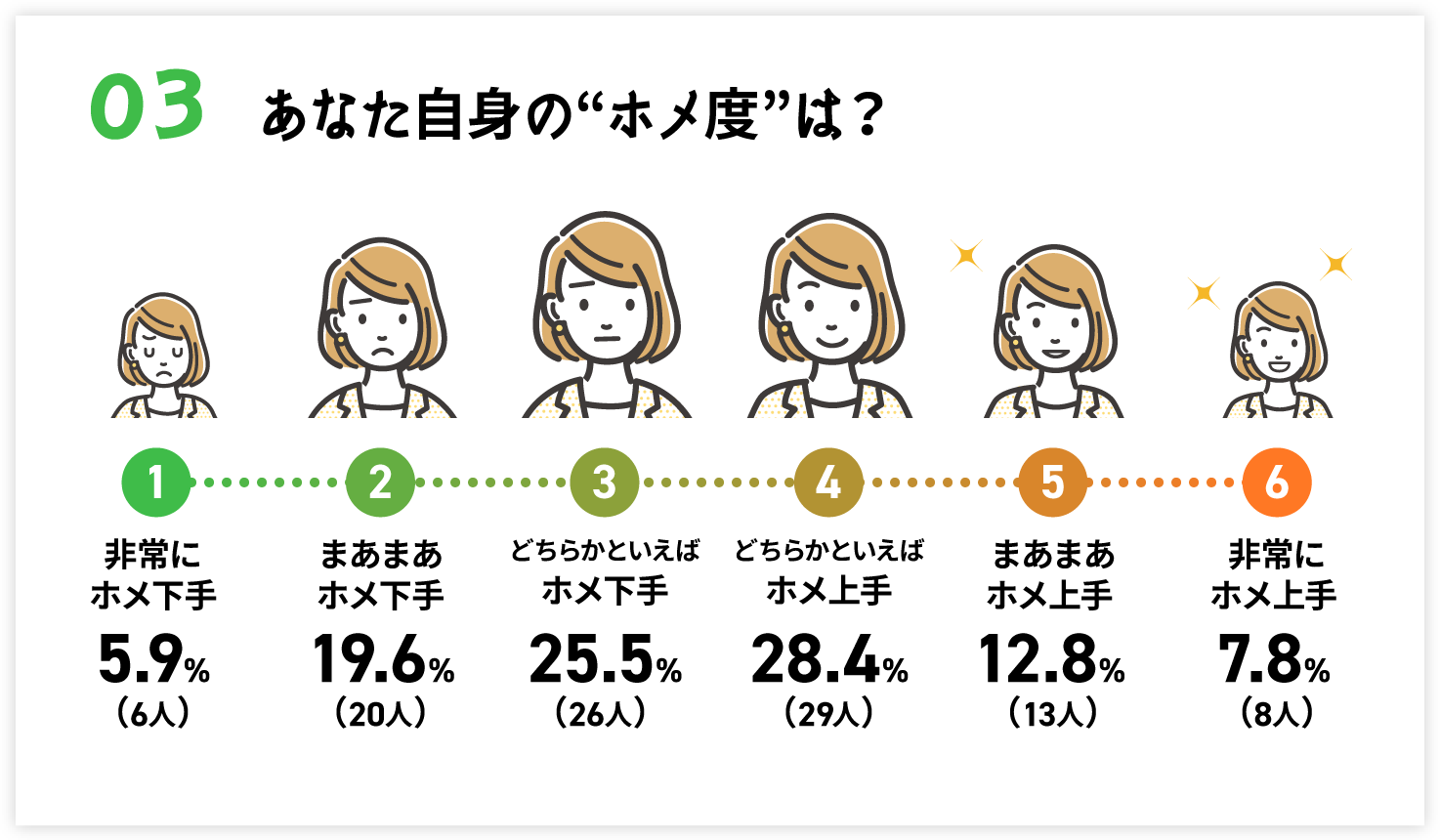

門下生:ということは02と03の結果も、実状よりホメる側のデータが高いという印象ですか?

岡元:そうですね。「ホメ下手」と「ホメ上手」が半々ぐらいになっていますが、これは実状より、ホメ上手さんが多めな結果だと感じます。また、02と03の回答の数値割合が類似しているのは、“ホメ上手はホメられ上手でもある”という、僕がいつも話していることにも合致していて、興味深いなと感じました。

“感謝”の反対語は“当たり前”といわれているのをご存じでしょうか。01の内容の延長になりますが、自治体のように“当たり前”を支える職場は、感謝から最も遠い場所にあると僕は思っています。

それゆえに、「自分たちの役割は“当たり前”を守ることだから、感謝や称賛(ホメること)は必要ない」と考える人もいますし、それを誇りにしている人もいます。これは正しい・間違っているの話ではありません。こうした背景を踏まえると、自治体では「ホメ上手」が育ちにくいのも理解できる。つまり、よほど意識していなければ「ありがとう」や「よく頑張ったね」といった言葉が自然に交わされにくい、というのがデフォルトになってしまうのです。

北風ではなく太陽を――厳しい現場で実感した“ホメること”の可能性。

門下生:そんな中、岡元さんが“ホメること”に意識を向けたきっかけや理由が気になります!

岡元:僕は入庁してすぐ滞納整理の担当をしていました。市民に対して厳しいことを言わなければならず、逆に滞納者からきつい言葉を投げかけられることも多い仕事。同僚や後輩も同じような経験をしていたので、「せめて自分たちの間では“よく頑張っているね”と伝え合いたい」という思いが強くなりました。自分自身は一緒に働く仲間に感謝を伝えよう、頑張りをホメようという気持ちが働いたのだと思います。

その後、読書などを通じて自己啓発を進めるうちに「ほめ達!」の考え方に触れたことが、大きな転機に。向き合う人の日常の出来事に価値を見出し、それを伝えることが、ホメることの定義だと知ったのです。

そこで、滞納者に対しても前向きな言葉をかけることで、新しいモチベーションをもってもらえる可能性があると考えました。滞納している人は普段あまりホメられることがありませんが、温かく前向きな言葉をかけると「少し頑張ってみようかな」と変化が見えることもある。「北風と太陽」でいえば、太陽ですよね。実践してみて効果を感じたことで、“ホメること”の可能性を強く感じたのです。

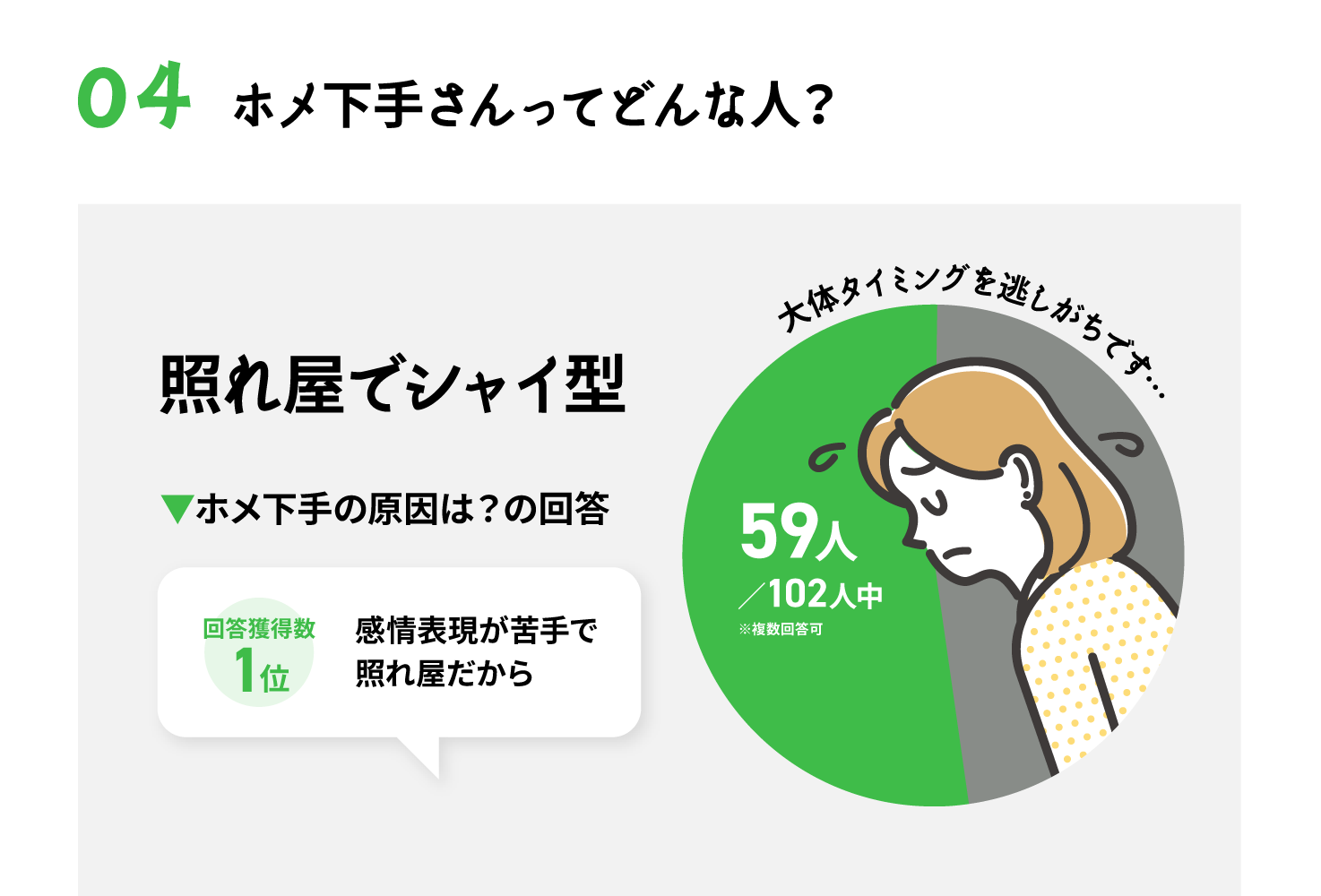

アンケート回答から見る「ホメ下手さん」像

ホメる目的は、相手に“プラスの感情”や“成長”をもたらすこと。

岡元:この回答結果は納得ですね。“感情表現が苦手”というのは国民性のようなものかもしれません。ただ、“照れ屋”を無理に克服する必要はないと思います。照れくさい言葉を使わなくても、ホメることはできるからです。

大事なのは、“何を目的にホメるのか”ということ。

相手に成長してほしい、モチベーションを高めたい――そんな“プラスの結果”を生み出すことが目的であれば、必ずしも美辞麗句や豊富なボキャブラリーに頼る必要はありません。「助かった」「ありがとう」といったシンプルな言葉で十分。

あるいは、相手が困っていることをじっくり聞くだけでも「あなたには価値がある」と伝えることができます。「ほめ達!」では、相手の話を一生懸命に聞く姿勢そのものを“ホメる行為”だと捉えているんですよ。

つまり、相手に前向きな感情を抱いてもらえる行為なら、言葉以外の手段でも構わないということ。メッセージのメモを残す、残業中にさりげない差し入れをデスクに置く、それだけでも「見てくれている」と受け取られることがあります。元気な挨拶や短いひと言の声かけも同じ。言葉は最小限でも、気持ちは十分に伝わります。

要は、アプローチはひとつではないということ。自分が「こうされたら嬉しい」と思うことを実践すればいい。逆に過去を振り返って「これは嫌だった」と感じたことを反面教師にして避ければいい。それを繰り返すだけで、自然と“ホメ上手”になっていけると思います。

門下生:なるほど!どんな言葉でホメよう……と考えるあまり機会を逃すぐらいなら、素直な言葉とさりげない気遣いでタイムリーに届けたほうがいいということですね!

今は多様に学べる時代 !まずは意識を変えて実践を!

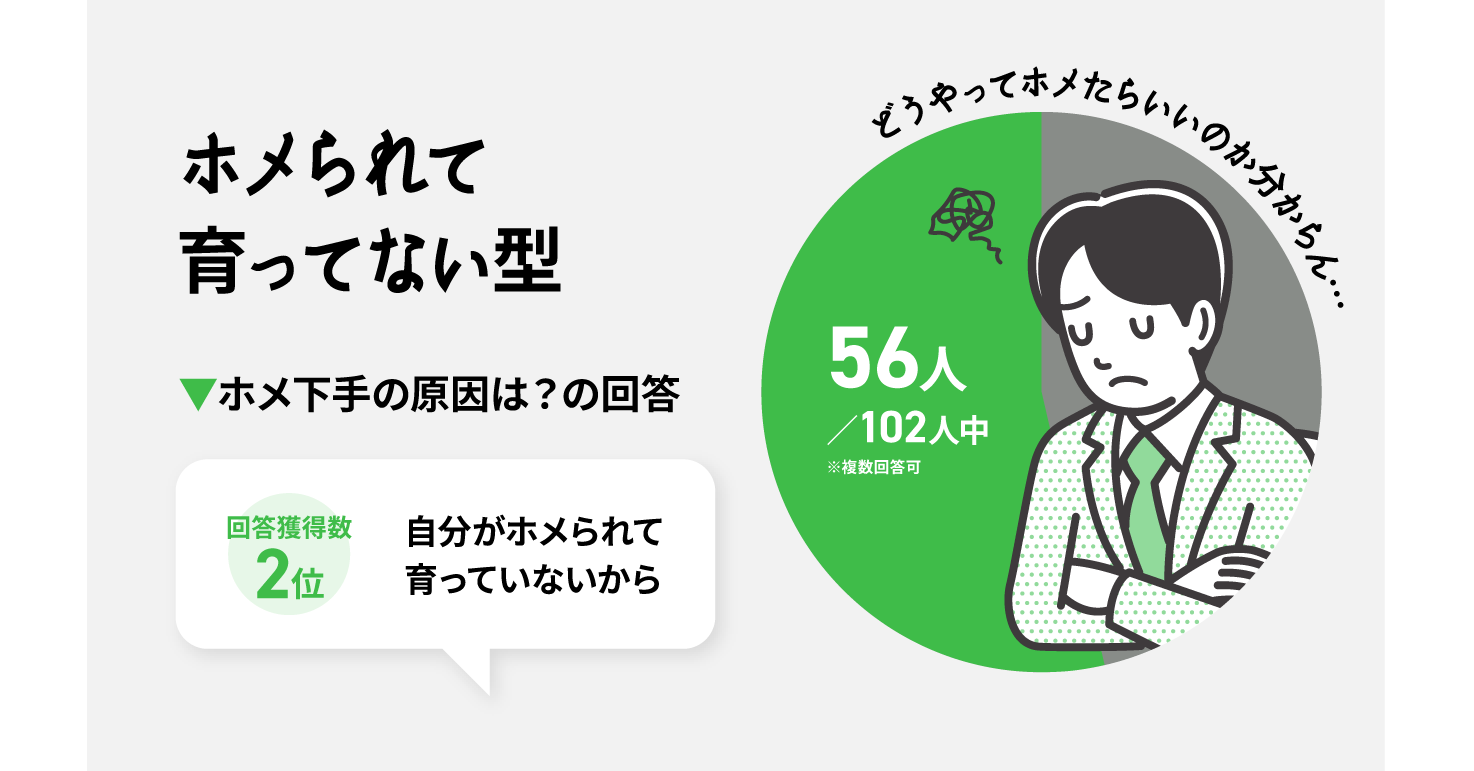

岡元:この回答は本当にリアルですね。過去の経験や体験を通じて学んでいないことを、うまく実践できないのは自然なことです。そもそも僕らは、義務教育でホメることの重要性を学んできていません。お金の教育を受けていないから金融リテラシーが低くなるのと同じで、その影響は如実にあると感じます。

だからこそ「どうホメればいいのか?」「どんなホメ方があるのか?」を学べば克服できると思うんです。今の時代、学ぶツールはたくさんある。コーチングや認知科学に基づく行動理論もそうですし、この連載も、今後、通しで読み込めば必ず学びになります。私が講師を務める「ほめ達!」にも教材がありますし、ChatGPTに聞けばヒントはいくらでも見つかるでしょう。

「ホメ下手の原因は?」その他回答※複数回答可

ホメるボキャブラリーが少ないから ……… 48人/102人中

ホメる必要性を感じていないから ………… 36人/102人中

部下などの観察をできていないから ……… 35人/102人中

ホメる文化は必須にあらず。 でも“もしホメたらどうなる?”を試す価値はある。

岡元:これらの回答は「自分がホメられて育っていない」という点とも関係していますよね。ホメられずに育ったから、ホメ言葉のボキャブラリーが少ないし、そもそもホメる必要性を感じにくい。そして必要性を感じないから、部下や同僚を観察しなくなる――そんな流れがあると思います。だからこそまずは、ホメることの必要性や重要性から考えてみてほしいんです。

ただし、全ての職場にホメる文化が必須かといえば、そうではありません。例えば上官の命令を絶対に聞かなければ命に関わるような職務では、モチベーションよりも命令遂行が優先されます。そうした現場ではホメることが必要とは限らないでしょう。

とはいえ、“必要ない”と頭から否定するのではなく、「もしホメたら、どうなるだろう?」と考えてみてはどうでしょう。試してみる、くらいの感覚でいいんです。その組織に合うかどうかは、実際に試してみて初めてわかります。

心理学や行動科学の分野では、ホメることによる動機づけ効果が数多く研究されています。それを自分たちの職場に持ち込んだとき、どんな変化が起こるのか――。ぜひ興味を持ち、実験的に試してみてほしいですね。

門下生:なぜ必要かを頭でっかちに考えるだけでなく、日常の中で“ちょっと試してみる”ことも大事なんですね!

「ホメるときのお悩みポイントは?」その他回答※複数回答可

褒め方を間違うとハラスメントになるという遠慮がある……………… 1人/102人中

年上の人への褒め言葉は、失礼にならないか気を遣う……………… 1人/102人中

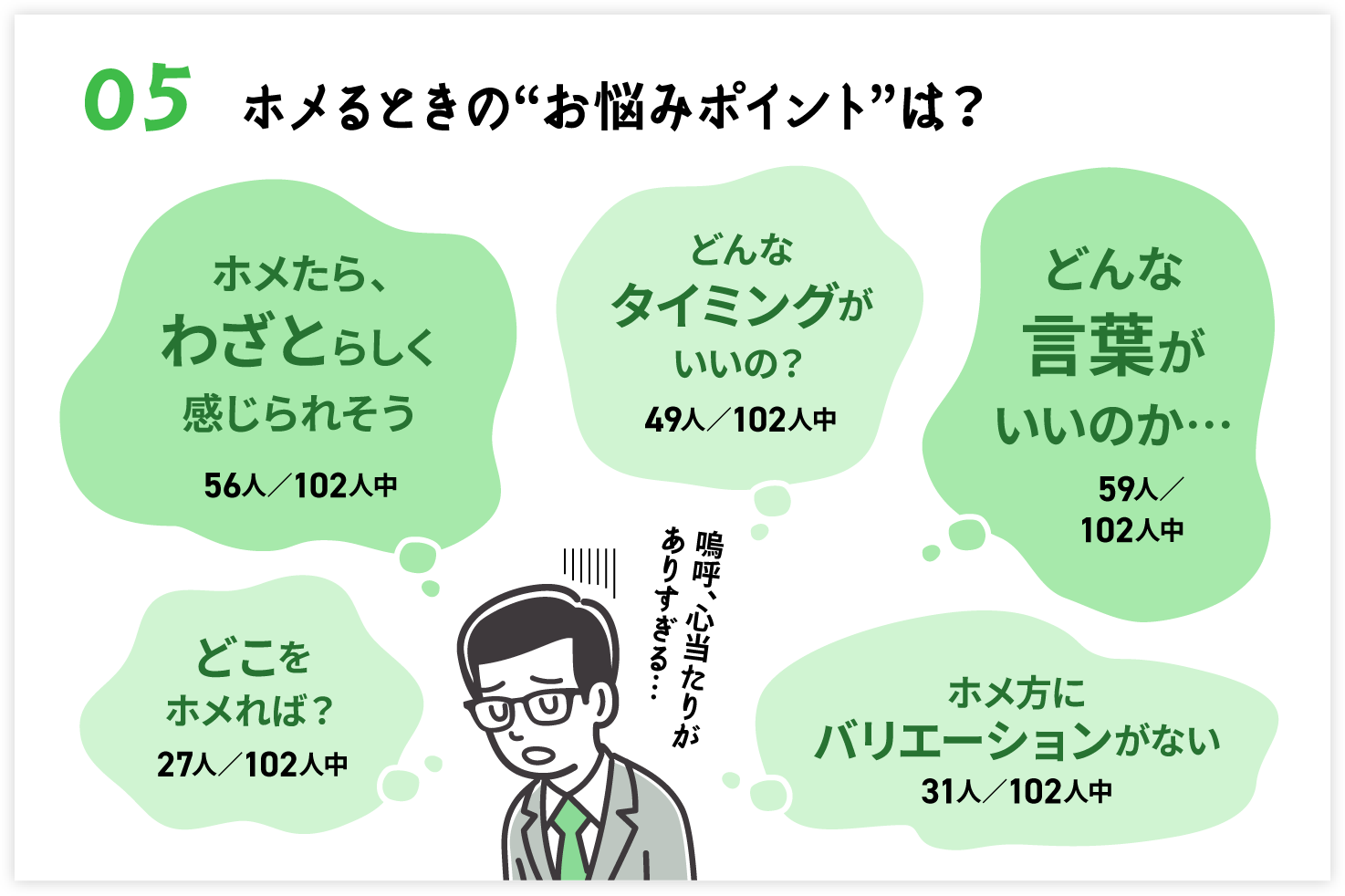

相手をよく見て、感謝ポイントを見つけ出す。それができれば、言葉はシンプルでいい。

岡元:「ホメるとわざとらしく感じられそう」「どんな言葉がいいのか」という悩みは、多くの人に共通するものだと思います。「ホメ方を間違うとハラスメントになるのでは」という回答も、その不安を如実に表していますよね。髪型を変えてきた同僚に「似合うね」とすら言いにくい世の中ですから、容姿に触れることは特に慎重にならざるを得ないポイントです。

だからこそ僕が心がけているのは、難しい言葉を探すことではなく、シンプルな言葉で感謝を示すこと。極端に言えば「出勤してくれてありがとう」でもいい。人がいるからこそ組織はまわるのですから、「当たり前」の基準を少し下げて感謝する視点が大切です。

さらに、根拠・事実を添えることが重要。ただ「助かった」「よかった」と伝えるだけでもいいのですが、「〇〇してくれて助かった」「〇〇なところがよかった」と具体的に伝えるほうが心に響きます。

よく実践するのは、ちょっとしたお願いをした後に、「やってくれてありがとう」と伝えること。たとえば子どもに「新聞取ってきて」と頼んで「ありがとう」と言う――それくらいのレベル感。身近な存在ほど感謝から遠ざかりやすいからこそ、効果が大きいと思いますよ。

要は「お世辞やおべんちゃら」ではなく、事実に基づいて感謝を伝えること。大事なのは、根拠となる事実を見逃さず感謝のポイントを見つけられるかどうか。相手をよく見ている人ほど「ホメ上手」なんだと思います。

今回のまとめとチェック

「ホメ下手」になっていませんか?

お心当たりチェックリスト

✅ 「仕事はやって当たり前。感謝する必要はない」と思っている

✅ 「コミュニケーションが苦手だから仕方ない」とあきらめている

✅ ホメ方が分からないのを理由に、ホメることを避けてきた

✅ 周囲の頑張りや変化を“観察しよう”と思ったことはない

✅ 普段からあまり「ありがとう」という言葉を口にしない

✅ できるだけスマートにホメたいと手法を考えすぎてしまう

\公務員のホメ道 連載1はここまで/

次回は「失敗談等からホメを知る 前編」

編集後記

門下生:ホメ下手とは?を理解できてよかった!

ホメることを少し難しく考えていたようです。

次回もアドバイスよろしくお願いします!

岡元:ホメ道の基本は、大小にかかわらず、

ちゃんと根拠ある事柄に対する「感謝」を

言葉や行動でマメに示すことですね。

連載2は10月下旬公開予定!お楽しみに!

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.png)