職員のメンタル不調の増加は、どの自治体でも大きな課題だろう。高知県では、試行錯誤の末、職員ではなく“職場”そのものを対象とした健康診断「職場ドック」を発案。現場主導型の取り組みで効果を積み上げているという。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。

Interviewee

高知県総務部 職員厚生課

左から2人目:職員健康推進監・産業医 杉原 由紀 (すぎはら ゆき) さん

左から3人目:主幹・保健師 高木 友貴 (たかぎ ゆき) さん

そのほか職員厚生課のみなさん

職員への個別対応から、職場の改革へ視点を変える。

メンタル不調による休職者が増加傾向にあることを課題視していた同県。杉原さんは、着任した平成19年の現場事情をこう振り返る。「右肩上がりの状況を何とかしようと、“心とからだの健康づくり計画”を策定しました。庁内で階層別研修を実施し、専門医やカウンセラーによる相談事業もスタート。また、職場復帰支援制度も充実化し、早期発見と早期対応、再発予防に向けて取り組んでいました」。

しかしこうした動きの中、ある疑問が生まれてきたという。「当時は、すでに休職中の人や、今にも休んでしまいそうな人への対応に追われていました。しかし、産業医1名と保健師2名、事務のチーフというチーム体制で頑張っていても、メンタル不調で休む人は減りません。何とかしなければと、対策を議論しました」。

検討の結果、従来のような二次・三次予防がメインの対策だけではなく、メンタル不調になる前の一次予防が重要だと結論。その考えにもとづいて、“出勤したい職場にするにはどうすればいいか”を考える方向に舵を切ったのだという。

ちょうどその頃、社会では職場環境改善がメンタルヘルス向上に有効だと言われ始めていた。そこで同県は、職場環境改善のツールとして産業医科大学が提供する「メンタルヘルス改善意識調査票(MIRROR)」を導入した。

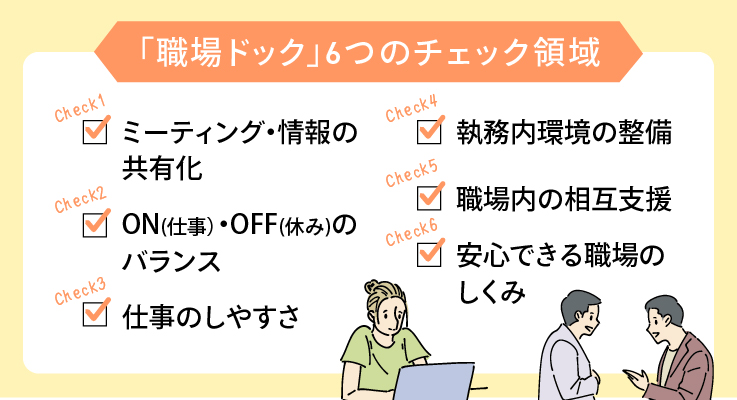

ただ、使われている用語や想定されている環境が、自治体の職場にフィットしにくい部分もあったため、“自分たちでつくってみよう”と手法を変更。中央労働災害防止協会が発行している『職場環境改善のためのヒント集』をもとに内容をカスタマイズし、項目も6つの領域に厳選した独自のチェックリストを作成。労働科学研究所からのサポートも受けながら取り組みを開始することを決めた。

「ただし、いきなり全庁での実施は難しいので、モデル課を2つ選び、そこでテスト運用してから展開することにしました」。こうして、平成22年に職場ドックの前身である「職場環境改善事業」が始まった。

モデル職場での試行から、一気に全庁展開へ。

この事業では、各職場の職員全員が参加し、職場で感じている不便・困りごとや、職場のよい点などを話し合い、前述のチェックリストも活用しながら、「どうすれば働きやすい職場になるか」というアイデアを出し合っていく。モデル課を選出する際には慎重を期したと杉原さんは振り返る。

この事業では、各職場の職員全員が参加し、職場で感じている不便・困りごとや、職場のよい点などを話し合い、前述のチェックリストも活用しながら、「どうすれば働きやすい職場になるか」というアイデアを出し合っていく。モデル課を選出する際には慎重を期したと杉原さんは振り返る。

「この事業への理解があり、協力的な管理職と、リーダーに適した職員がいる必要がある。また、実際に職場環境の改善ができそうな部分があることも条件でした。何よりモデル事業なので、成功事例をつくることが目標ですから。こうした視点で、本庁と出先機関から1つずつ職場を選びました」。

これらの入念な準備もあり、モデル事業は成功。各職場からは「やってよかった」という声が多くあがり、十分な手応えを得られた。取り組みが終わった後には、関係者による反省会を実施。労働科学研究所の職員も出席し、和やかな雰囲気の中で取り組みを振り返っていた。

その時、モデル職場の管理職から「チェックリストという“問診票”をもとに“診断”をして、職場をいい健康状態にしていくのだから、これは人間ドックならぬ“職場ドック”だね」という言葉が出て、事業の正式名称が決まったのだという。

こうした経緯の後、モデル職場での成功をもとに事業の拡大を決定。当時の総務部長の協力も得て、翌年の平成23年度から「職場ドック」の全庁展開に踏み切った。「モデル職場は2つでしたが、ここから少しずつ対象を増やしていってもなかなか全庁には広がらないだろうと考え、一気に全職場で進めることにしたのです」。

若手がリーダーを務め、取り組みを“自分ごと”に。

▲ 5月に行われる「職場ドック」のリーダー研修。管理職ではなく、若手がボトムアップで意見をまとめるという。

職場ドックの年間の流れは、まず4月の管理職研修で目的や具体的な取り組み内容を説明することから始まる。

「この場で、リーダーにはこういう職員が向いているという説明をします。職員参加型の職場環境改善なので、管理職が指示を下す形は取りたくありません。かといって新人だと意見を取りまとめるのが難しい。ボトムアップで意見を出すには、チーフから中堅くらいのポジションにある職員が適任かと考えています」。

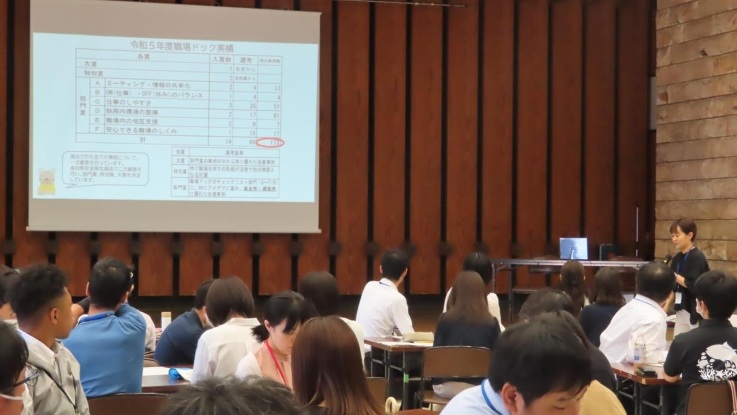

その後、各職場でリーダーが選出された後、5月にリーダー研修を実施。6月から11月の半年間で職場ドックを行い、12月に取り組み内容の報告を職員厚生課に提出。県安全衛生委員会で審査した後、1~2月に優れた事例の表彰式と報告会を実施してその年度の事業が完結する。

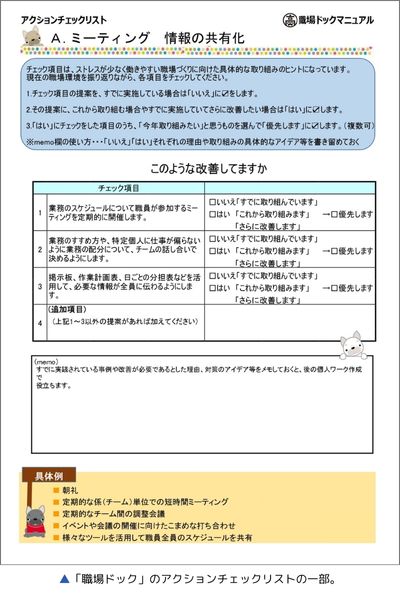

全庁展開にあたって工夫した点の1つが、一般職員でもできる取り組みにすることだったという。「職員厚生課のチームだけで全職場の改善に関わるのは難しいし、たとえできたとしてもそれでは自主的な取り組みになりません。リーダーを中心に現場で遂行できる仕組みにすることをコンセプトに据えました。そこで活躍するのがチェックリストです」。

職場ドックのチェックリストは“アクションチェックリスト”という形式を取っており、職員のメンタルヘルスによい効果を生むアクションが挙げられている。その中で、まだできていないことを考えていくと、おのずと自分たちが取るべき行動も決まっていく、という仕組みになっている。このフォーマットに合わせず自由に意見を出すことも歓迎されているそうだ。

高木さんは、実際にこの取り組みに参加した職員の視点で、以下のように話す。「私はリーダーのサポートをする役割を担当。各チームによって仕事がバラバラなので、みんなを巻き込んでいけるように立ち回りました。普段は業務の中でほかのチームと話す機会がほとんどないのですが、職場ドックを通してコミュニケーションが生まれ、色々な発見もあり、楽しく取り組めました」。

風通しのよい職場で不調の増加を抑える。

▲ 年度末には優れた事例を表彰し、受賞事例や良好事例を「職場ドックマニュアル改善事例集」にまとめて全庁に共有しているという。

現在、取り組みは14年目を迎え、様々な効果を生みながら継続中。各年度末に行われる表彰での受賞事例は「改善事例集」にまとめた上で全職場に共有され、今後の取り組みのヒントとなっている。

「例えば、デジタル化を進める工夫や、朝礼ではみんなが揃わないので、“夕礼”に変えて情報共有するようにした、といったものがあります。あるいは、同じ部署で違う業務をやっているので、互いの勉強会をした、という職場もありました。こうした過程で職場の風通しもよくなり、メンタルヘルスの向上に貢献するのです」と杉原さん。

ちなみに同県ではストレスチェックも活用しているが、これも職場ドックと連携させ、職場環境の改善効果を可視化するためのツールとして運用しているという。「ストレスチェックの結果が悪かったから改善しましょう、というのでは楽しい取り組みになりません。あくまでもPDCAの“Check”に位置付け、職場ドックを実践した結果、どんな効果が出たのかを知るためのものとして活用しています」。実際、庁内のストレスチェック結果を総合すると、全国平均よりかなりよい数値で推移しているという。

高木さんは「取り組みを始めた当初は負担だと感じる職員もいたようですが、今では前向きな声も多く聞かれるようになりました。アンケートにも、『職場ドックをやってよかった』、『不便なところをみんなで話し合う機会が今までなかったが、いいきっかけになった』という声が寄せられています」と笑顔を浮かべる。

また、こうした職場環境の改善は、職員の自己肯定感を高めることにも貢献していると杉原さんは付け加える。「自治体職員は、褒められたり感謝されたりする機会が多くありません。そうした中で、自分のアイデアが採用されたり、“ありがとう”と言われたりすることが働きがいにもつながっていくのではと感じています」。

職員全員が参加し、“自分たちで取り組む”をコンセプトにすることで効果を生み続けている同県の職場ドック。今後の展望について、杉原さんは以下のように語ってくれた。「職場ドックが全てを解決するわけではありません。でも職場を全体的によくすることはできるし、管理職のマネジメントに役立てることもできる。結果的には住民サービスの向上にも貢献します。何より楽しく取り組んでいくことがよい結果につながるはず。今後も前向きに職場環境の改善を続けていきたいと思います」。

▲ 「職場ドック」のキャラクターとして設定した「かい・ぜん・まる」。職場環境改善を自分ごととしてもらうための一工夫だ。

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)