【明日からできる!調整力の高め方#5】町会・自治会との調整(前編)

ようやく動き出した企画が、各所との調整が難航した結果、実行できなかった……。こういった経験をもつ人はいるのではないだろうか。このような場面を乗りこえるためには、効果的な“調整力”が必要だが、具体的にどう身に付けていけばいいか、悩む人も多いだろう。

今回は、町会・自治会との調整について、元足立区教育長の定野 司さんに教えてもらった。

【連載】『合意を生み出す!公務員の調整術』(学陽書房)からご紹介

第1回 上司から学んだ交渉術とは

第2回 調整の目的はヒトを動かすこと

第3回 合意を生み出すための作法(調整の原則)

第4回 組織における内部調整の進め方

第5回 町会・自治会との調整(前編) ←今回はココ

第6回 町会・自治会との調整(後編)

※掲載情報は公開日時点のものです

解説するのはこの方

解説するのはこの方

文教大学(経営学部)客員教授

定野 司 /(さだの つかさ)さん

1979年、東京都足立区に入区。2002年の財政課長時代に導入した「包括予算制度」が、経済財政諮問会議の視察を受け注目を浴びる。以来、一貫して予算制度改革やコスト分析による行政改革を実践。2008年から自治体の事業仕分けに参加。2012年、多くの自治体と共同して新しい外部化の手法を検討する「日本公共サービス研究会」の発足・運営に携わる。

2015年から2期6年間、足立区教育長を務め、学力向上、特別支援教育、不登校対策に力を注いだ。2021年より現職。2022年、持続可能な自治体運営と、幸せな合意形成の実現を目指す「新しい自治体財政を考える研究会」の代表理事を務める。

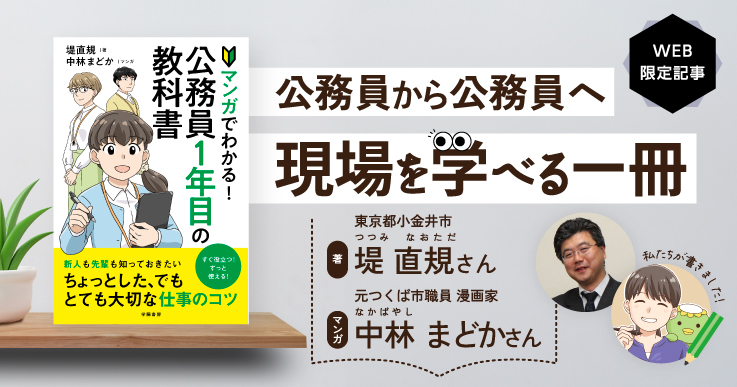

著書に『合意を生み出す!公務員の調整術』『マンガでわかる自治体予算のリアル』(学陽書房)などがある。

私の拙書『合意を生み出す!公務員の調整術』では、地域との調整として、次の6つの対象ごとにヒントを挙げています。

・町会・自治会

・関係団体

・地元選出議員

・地元事業者

・官公署

・新しい公共の担い手

このうち、今回は地域との調整の中で最も大きなウエートを占める、町会・自治会との調整について、前後編の2回に分けてご説明します。

大規模防災訓練で直面した地域連携の試練。

私が災害対策課長になって間もないころ、住民2万人を集める大規模な防災訓練を行うことになりました。阪神淡路大震災の直後でしたので、多種多様なイベント(訓練)が企画されていました。

そんな中、「アジア医師連絡協議会(AMDA)」「全日本病院協会」「日本医師会」で組織する「地域防災民間緊急医療ネットワーク」から、その訓練に合わせて医療救護訓練を行いたいという申し出がありました。

※写真はイメージです

※写真はイメージです

AMDAの初動部隊は、岡山空港から飛行機で出発。自衛隊立川駐屯地を経由し、仙台空港から駆けつけたスタッフと合流し、ヘリで訓練会場に入ります。

一方で、関東一円の医療機関から救急車30台と医療救護班が会場に集結するという大規模な訓練です。訓練を実現するには1,000人余りの住民に特別な役割を担っていただかなくてはなりません。

そこで、フロント病院のあるS町会をはじめ、周辺の複数の町会に参加をお願いすることにしました。地元病院からの依頼ですから、反対する町会はありません。自分たちの命を守る訓練だからです。

「私は聞いていない」。M町会長が怒り心頭との情報を出張所長から得たのは、訓練計画ができ上がったころのことでした。

「2万人の動員をかけ、各町会に人数を割り振るという話は聞いていたが、一部の町会を別の訓練に参加させるとは聞いていない」。

M町会長は当時、S町会を含む地区の会長であり、足立区の25地区(430町会)の頂点に立つ連合会長でした。

「すぐ、ご説明に上がります」と飛んで行った私ですが、「話の順番が違う」と、取り合っていただけませんでした。

このやりとりは、私がM町会長の自宅から役所に帰るまで、わずか20分ほどの間に全庁に広まっていました。「災害対策課長(私)が出入り禁止になった」。

しかし、いまさら訓練を中止、変更するわけにはいきません。何しろ、全国の医療機関が動く計画です。

「役所は結局、住民の意見は聞かず、役所の都合のいいように仕事を進めている」。

私の行為が“役所”に、M町会長の意見が“住民”に一般化され、“防災のため、地域のため”という目的が“役所の都合”になり、まさに取りつく島がない状態になってしまったのです。

冷静だったのは病院長とS町会長など地域の皆さんでした。「防災のため、地域のため、私たちのためになるんだから」。歴史に残る大規模な防災訓練は、こうして実現できたのです。

私の出入り禁止が解けたのは、訓練実施から何カ月も後のことでした。S町会長や病院長、そして出張所長が骨を折ってくれたのです。

町会・自治会のことを知ること。

皆さんもご存じのように、現在、町会・自治会は非加入問題や役員の成り手不足など、多くの課題を抱えています。

皆さんもご存じのように、現在、町会・自治会は非加入問題や役員の成り手不足など、多くの課題を抱えています。

調整の相手方の困りごとを知ることは、それが調整事項と直接関係のないことであっても、会話をつなぎ、人間関係をつくり、調整をスムーズに進めるきっかけになります。そこで、町会・自治会の起源や戦争に翻ろうされた歴史を振り返ってみることにします。

◆自助・互助・公助

「為せば成る 為さねば成らぬ 何事も」。この名言を残した米沢藩第九代藩主、上杉 鷹山(うえすぎ ようざん)は、“自助・互助・扶助”の「三助の精神」をもって藩の財政を立て直し、天明の大飢餓(天明2~8年/1782年~1788年)で1人の餓死者も出さなかったという逸話で有名です。

自助とは自分の身は自分で守ること。互助とは近隣同士で互いに助け合うこと。扶助とは自分で守れない困窮者を救う行政制度で、現在の公助と同じ意味です。町会・自治会の起源は、この互助にあります。

上杉 鷹山のつくった“互助”の基本は五人組でした。高齢者や障害者、孤児や身寄りのない者、被災者など、困窮者は5世帯を単位とした、この五人組が引き受け、身内として世話をしました。

五人組で足りなければ十人組。十人組は親類のように行き来して、家事に携わりました。それでも足りない場合は、村の中で友人のように世話をし、それでも足りない場合は五か村組合で、その村を救済したのです。

このような制度は、漏れがないという点で“互助”の域を超えており、現在の“共助”ともいえるものです。

江戸時代、多くの領主が五人組の制度を利用しましたが、その目的は相互扶助に止まらず、連帯責任や相互監視におよび、やがて治安維持や争議の解決、年貢の確保、法令の周知徹底などを図るものとなり、明治政府によって廃止されるまで続いたのです。

◆解散命令(ポツダム政令第15号)

五人組の制度以降、農漁村の集落単位の組織は「部落会」※、都市の町を単位とした組織は「町内会」と呼ばれ、ぞれぞれ、財政力の弱い未成熟な市町村を補完する役割を担っていました。

※当時の名称のまま掲載しています

そして、戦時下となった1940(昭和15)年、内務省訓令「部落会町内会等整備要領」により、部落会・町内会、さらにその下の隣組(10戸前後)の設置と加入が義務付けられ、市町村長の支配に属することになりました。

行政の末端組織となった部落会・町内会は、国家総動員体制の中で動員や物資の供出、住民同士の相互監視などの役割を果たすことになったのです。

このため、戦後の1947(昭和22)年、連合国軍総司令部(GHQ)は部落会・町内会の解散命令(ポツダム政令第15号)を出します。とはいえ、行政が機能しなかった戦後の混乱期、治安維持、伝染病予防、物資の配給などの問題を解決するため、自治組織は欠かすことのできない存在であり、防犯協会、振興会、奉仕団というように名を変えた自治組織が事実上、活動を続けていました。

1952(昭和27)年、「サンフランシスコ講和条約」の発効に伴い、ポツダム政令第15号が廃止されると、町会・自治会が結成されるようになります。

しかし、部落会、町内会を法的に位置付けていた市制、町村制は、1947(昭和22)年の地方自治法の施行によって廃止されたまま、現在に至っています。

後編で述べるように、1991(平成3)年の自治法の改正によって町会・自治会は、“地縁による団体”と規定されます。しかし、同法が、この地縁による団体を行政組織の一部としてはならないと明記しているのは、このような歴史的背景があるからなのです。

■合わせて読みたい

.jpg)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)