ChatGPTを使った全庁的な業務効率向上への取り組み

全国に先駆けてChatGPTの活用を推進してきた横須賀市。“生成AI開国の地”というキャッチコピーを掲げ、さらなる活用拡大を図っている。取り組みを主導する太田さんに、利用定着までの道のりを聞いた。

※下記はジチタイワークスVol.40(2025年10月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

横須賀市

横須賀市

経営企画部

デジタル・ガバメント推進室

室長 太田 耕平(おおた こうへい)さん

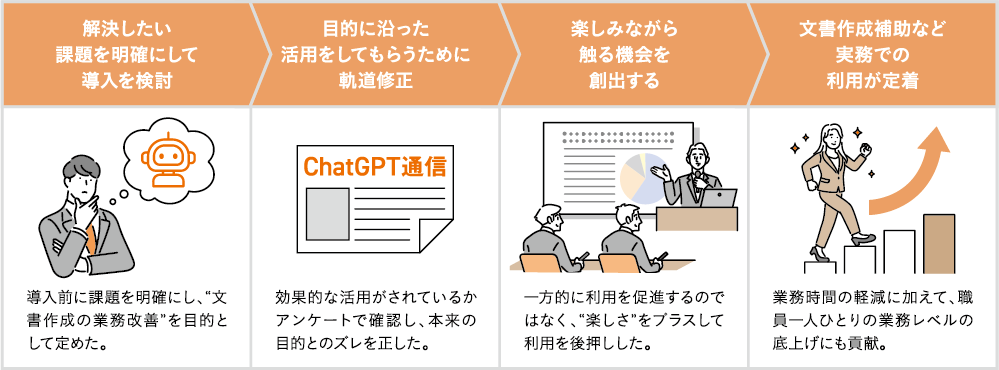

行政特有の“文書作成”に的を絞り、わずか1カ月で実証実験を開始。

「令和5年3月、ChatGPT-4がリリースされてすぐに、市長から“業務に取り入れられないだろうか”と話がありました」と太田さんは振り返る。社会的にも大きな話題となったこの技術に対し、市では文書作成機能の向上という点に着目。デジタル・ガバメント推進室ではリリース直後からGPT-4を試験的に活用しており、“文書作成の業務改善に効果的だ”と感じていたそうだ。「自治体業務のうち、文書作成は大きな割合を占めます。当市では、文書管理システムに登録されているものだけで年間約9万件にのぼります。未登録を含めると、この倍以上になると推計しました」。市長の後押しもあり、まずは実際に使ってもらうことが大事だと考え、導入に向けて動き出した。

4月には、太田さんがリーダーとなり、有志4人での検討チームを立ち上げ。まずはChatGPTによる文書作成の精度を幹部職員に理解してもらうために、あいさつ文を生成するデモンストレーションを実施した。「言葉で説明するよりも、実際に動いている様子を見せた方が直感的に伝わると考えました」。その効果もあり、すぐに同意を得ることができたという。そして、リリースからわずか1カ月弱の令和5年4月20日に、全庁を対象とした実証実験がスタートした。

庁内報の発行やイベントの開催で楽しみながら取り組む機会を創出。

同市では、全庁的に使っていた既存のビジネスチャットツールにChatGPTを組み込み、あたかも職員と会話しているような感覚で使える仕組みを構築。入力した内容は学習されないように設定し、費用は会話量に応じて発生する従量制を導入したという。ほかの自治体に先駆けた導入だったことで、多くのメディアに取り上げられた。これにより「職員の間にも、前向きに取り組む空気が生まれました」と太田さん。一方で、実際にどのように使われているかは不透明だったため、実証実験の開始から2週間後にアンケートを実施。そこで、思わぬ課題が浮き彫りになったという。

「アンケートで分かったのは、“検索に使うもの”という認識が強いことでした。当時のChatGPTは、検索精度が今ほど高くなく、誤った情報が出てくることも多々ありました。そのため“使えない”と感じている職員も少なくなかったのです。利用方法の軌道修正を図るため、“ChatGPT通信”という庁内報を毎週発行し、使い方やプロンプト※の作成について学べるようにしました」。この庁内報の効果は高く、生成される文章の質が徐々に向上。実証実験の終了時には、活用を継続したいという声が多く寄せられたそうだ。

さらに、使いつづけるモチベーション維持のため、庁内で活用コンテストを定期的に開催。プロンプトコンテストや、ホワイトハッカーコンテストなど、職員に発表の機会を提供しつつ、全庁に新しい知見や技術を広めるきっかけとした。「新しい技術は、“使うのが怖い”“とっつきにくい”と感じられがちです。まず興味をもって触ってもらうためには、祭りのような楽しさが有効だと思います」。

※AIに文章作成など特定の作業をさせるための指示や質問

▲プロンプトコンテストでは、選出者がプレゼンテーションを行った。

▲プロンプトコンテストでは、選出者がプレゼンテーションを行った。

■横須賀市が実施したChatGPT定着までの流れ

同推進室が中心となって、導入から利用の定着までを主導。楽しみながら利用できる機会をつくり、モチベーション維持にも取り組んだ。

苦手を底上げするツールとして全庁で活用を広げていく。

令和5年6月に本格導入後、現在では職員の約7割が利用している。文書作成補助に活用しているケースが最も多く、ほかにもExcel 関数の作成補助や、外国人居住者向けの翻訳機能なども、実務に役立っているという。こうした活用の広がりにより、業務時間の削減効果は年間2万2,700時間にのぼると推計している。

「全庁で活用できるようにしたことで、生成AIは“苦手なことを一定の水準まで引き上げてくれる技術”だと気づけました。例えば、日頃は文書作成にあまり携わらない職員が行政文書を一からつくる場合、相当な時間がかかります。しかし、ChatGPTに文案を作成させれば、大幅な時間短縮が可能です。不得意な業務を補い、職員一人ひとりの業務レベルの底上げに貢献できる技術だと感じています」。同市はこの取り組みで得た知見を、ほかの自治体に積極的に共有している。自治体が主体となって動くことで、国全体の活力にもつながっていくと考えているからだ。

今後は、市民向けサービスへの応用も検討していくという。「生成AIは誤情報を伝える可能性があり、市民向けサービスの利用には課題があると言われますが、可能性は無限大だと思っています。例えば、市民からの問い合わせに対して、最終チェックを職員が担当する前提であれば、回答直前までのフローに組み込めるでしょう。完全な正解を出せなくても、十分に使い道はあるはずです。新たに技術に触れ、それにより芽生えた職員の発想力を活かして、どんどんアイデアを形にできればいいですね」と語ってくれた。

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)