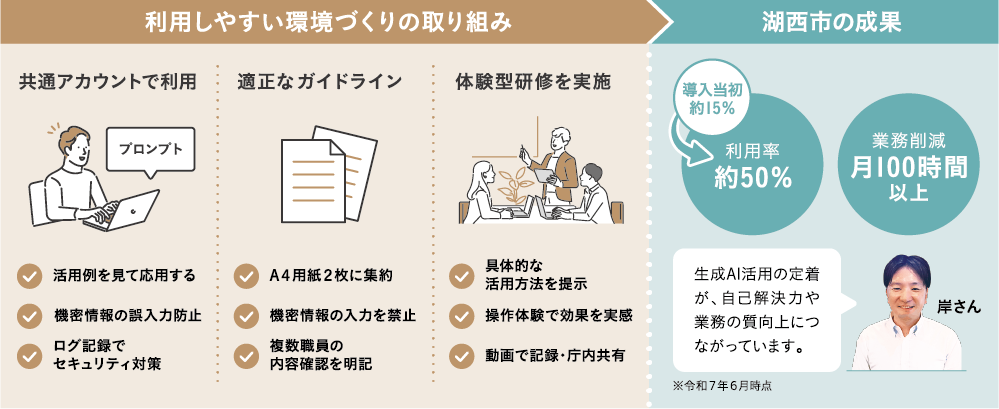

生成AIツール選定や仕組みの工夫による庁内展開

湖西市では複数の生成AIツールを導入し、約半数の職員が利用。月100時間超の業務時間が削減されたほか、分からないこともまずは自分で調べて、ヒントを得ようとする積極的な姿勢が庁内に浸透しつつあるという。

※下記はジチタイワークスVol.40(2025年10月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

湖西市

湖西市

企画部 DX推進課

係長 岸 大樹 (きし たいき)さん

目に見えない業務負担の軽減に向けて現場で活用できる手段を探していた。

職員数が減少する一方で、業務内容は複雑化しているという同市。「紙ベースや手作業での業務が多く、1人当たりの業務量が目に見えないところで積み重なり、負担が増していました」と話す岸さん。とりわけ令和5年に実施したマイナンバーカード普及のための独自事業では、資料作成やSNSを活用した広報など対応すべき業務の幅が広く、多忙を極めたという。

また同市では、システム調達の場面でも課題を抱えていたそうだ。「職員のデジタルスキルに差があり、予算計上時に必要な仕様の検討が不十分になりがちでした。その結果、非効率なシステムが導入されてしまうケースが散見され、当課に多くの相談が寄せられていました」。

職員の負担軽減と、より適切な調達の実現を目指す手段として注目したのが、当時活用が広がりつつあった生成AIだ。「当課が主導して既存システムを改修し、デジタル化を推進するという選択肢もありましたが、それでは現場の創意工夫を十分に活かせません。そこで自己解決できるツールとして、生成AIの活用を検討しました」。同年12月より、まずは同課内で先行導入。DX施策の意思決定を行うDX推進本部会議で業務軽減の成果を発表し、全庁展開が正式に決まったという。

現場に寄り添ったツールの選定で生成AIの活用効果を向上させる。

使用する生成AIツールは、セキュリティ対策や使いやすさを考慮し、“ログが残ること”“LGWAN経由で利用できること”を条件に選定。まずは調達仕様書作成に特化した「プロキュアテック」を導入。さらに対応できる業務の幅を広げるため、職員の意見も聞き、汎用性の高い「ChatGPT」と、チラシなどの画像生成に活用できる「DALL-E(ダリ)」も利用することに。「業務の特性に応じて使いやすいツールを用意することで、様々な場面での活用が進みました」。ChatGPTは共通のアカウントで運用し、利用を希望する職員は、所属長を通じて同課に申請する仕組みとした。過去のプロンプト※が参照できるため、他職員の活用事例をヒントにする人も多いという。

また、利用にあたってのリスクや職員の不安を軽減するために、外部のDX推進アドバイザーと連携して、ガイドラインやセキュリティ手順書を整備。利用時は必ず複数人で内容を確認することや、機密情報は入力しないことを明記している。「他自治体のガイドラインを参考に、A4用紙2枚に収めて読みやすくしました。利用申請時には、ルールの理解を確認するチェック項目を設け、運用の徹底を図っています」。また、活用が広がらないことの懸念もあった。「まずは管理職に使ってもらい、実際の業務での活用場面を示しました。課長級以上の利用は申請不要とし、部下にも勧めやすい環境づくりに取り組みました」。

さらに、申請が進んでいない部署に声をかけて研修も開催。「利用環境はすでに整えているので、研修は実際に手を動かして体験するハンズオン形式を重視しています」。研修内容は随時見直し、動画で記録・共有して、繰り返し学べる環境を整えている。特に、「議会直前!15分で学ぶChatGPT答弁案作成」と題した研修は、分かりやすく気軽に受講できると好評で、管理職が“使える”と感じるきっかけになったという。

※AIに文章作成など特定の作業をさせるための指示や質問

▲半年に1回以上の頻度で体験型研修を実施している。

▲半年に1回以上の頻度で体験型研修を実施している。

議会答弁案を作成する時間が生成AI活用で約3分の1に。

現在では職員の約半数が生成AIを活用し、庁内全体で月100時間以上の業務時間が削減されているという。「議会答弁案の作成時間が従来の約3分の1に短縮され、広報素材作成もラクになったようです」。 “多言語対応がスムーズになった”“自力でマクロを組めるようになって残業が減った”といった声も寄せられている。同課でも生成AIにより、調達時の企画や仕様作成が効率化し、選択肢の幅も広がったことで、約20%のコスト削減につながったそうだ。“自己解決”の意識が、現場により一層根付きはじめていることも大きな変化となっている。「新しい業務を始める前に、まず生成AIで情報収集する職員が増えました」。予備知識や注意点を把握し、効率的に進めようとする意識も浸透しつつあるそうだ。

「生成AIは全職員が必ず使うべきものだとは考えていませんが、業務に応じて必要なときに使える環境づくりが大切だと考えています。そのため、小さく始めて成功体験を積み重ねてきました。今は大学生もレポート作成に活用する時代です。今後は事例を庁外に発信し、現場でデジタル技術を活用できる人材採用にもつなげていきたいです」。年1回のヒアリングで現場の悩みを吸い上げ、運用の改善に努めている同課。進化しつづける生成AIに合わせてルールも柔軟に見直し、新たなツールの導入も視野に入れているそうだ。

■生成AI活用で日常業務の負担軽減を図る

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)