継続的な働きかけと推進役による生成AI活用の促進

約9割の職員が、生成AIを業務で活用した経験をもつ当別町。議事録の作成や要約、広報紙の校正など様々な 場面で業務負担が軽減されているという。庁内展開を成功させるための工夫とは。

※下記はジチタイワークスVol.40(2025年10月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

当別町

当別町

企画部 デジタル都市推進課

主幹 碓井 洋寿(うすい ひろひさ)さん

従来のDXでは負担が十分に減らず、活用のハードルが低い生成AIに注目。

若手や中堅職員の離職が続く一方で、業務量は年々増加していたという同町。「働き方を変えないと、職員は苦しくなるばかりです。職員の意識を変革し、デジタルツールを活用して、業務を効率化する必要性を感じていました」と碓井さんは話す。そこで、“1人1台モバイルパソコン”を早くから実現するなど、積極的にDXを進めてきたという。「“すごくラクになった”という声はたくさんもらいました。それでも時間外勤務が多く、新しい解決策を探していたのです」。

そんな中で注目したのが、令和4年11月に一般公開されたChatGPTだった。試してみて“これは使える”と実感したという。「職員が使うハードルが、とにかく低いと感じました。日常的に手元で使えるツールだと確信し、ボトムアップで活用を推進していこうと決めました」。

そこで、ChatGPT公開の翌月から情報を収集。令和5年5月には、独学で得た知識をもとに勉強会を開催した。「画像生成AIの紹介では、“こんな画像が一瞬でつくれるなんて”といった声も上がり、肯定的な反応が寄せられました」。ChatGPT全庁導入を見据えた実証実験では、事後アンケートで、“今後も使いたい”と8割の職員が答え、“仕事の効率が上がると思う”と回答した職員が9割を占めた。こうした結果から手応えを感じ、同年10月には全庁での本格導入を決めたという。

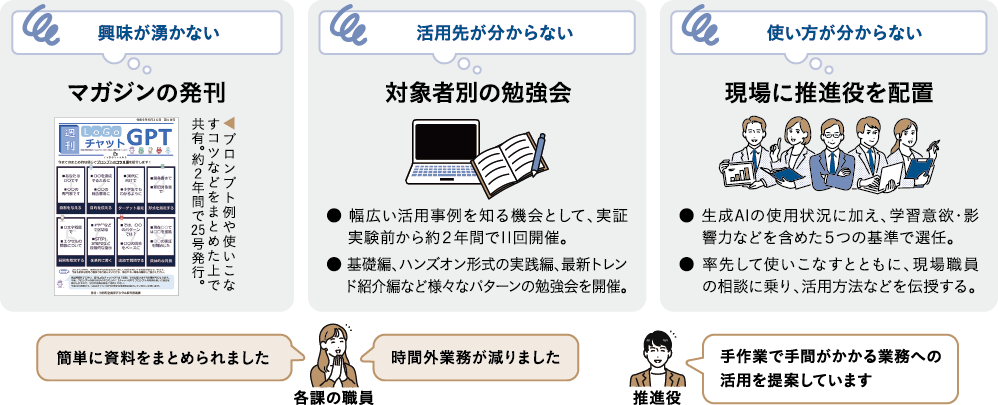

役立つ情報を小まめに発信しつづけて、推進役と一緒になって広めていく。

当初、勉強会は生成AIの効果的な活用方法を紹介する内容だったという。しかし、回を重ねるごとに、最新のトレンドを紹介したり、実際に手を動かして体験する時間を設けたりと、内容を発展させてきた。「業務に直結するわけではありませんが、動画や音楽を生成できるAIも紹介しました。こういった取り組みも、関心が高まるきっかけになったと思います」。

庁内向けに発行しているマガジンも、当初から続く取り組みだ。初期は「週刊マガジン」として発刊し、プロンプト※例やメディア取材を受けた同町の事例などを紹介。現在は「きまぐれマガジン」として不定期発行に切り替えているそうだ。また、職員同士がプロンプト例を共有できるよう、掲示板を使った発信も行ってきた。「生成AIを導入するだけであれば、そこまでハードルは高くはないと思います。でも、業務内での日常的な活用を定着させるには、忘れかけた頃に“そういえば”と思い出してもらうような工夫が必要です。そのため、継続的な情報発信を心がけ、機運醸成に力を入れてきました」。

さらに、庁内展開のカギとなっているのが「生成AIエバンジェリスト」の存在だ。生成AIを使いこなし、熱意のある職員を複数の課から選抜。15人の精鋭が“伝道師”を務めているという。最新の生成AIをほかの職員に先駆けて試用し、アイデア出しやプレゼン資料を作成。その経験をもとに活用方法を教え、周囲でも使ってみたいという雰囲気が自然と生まれているそうだ。「エバンジェリストが現場での推進役になってくれています。書籍を購入し、自主的に学習する職員も出てきました。推進役が複数の課に散らばっていることで、活用の促進を分担でき、ありがたいです」。

※AIに文章作成など特定の作業をさせるための指示や質問

▲令和6年の生成AI勉強会の様子。手を動かしながら実践的に学ぶ。

▲令和6年の生成AI勉強会の様子。手を動かしながら実践的に学ぶ。

議事録作成時間が短縮され、仕事に欠かせないツールに。

複数の生成AIを組み合わせ、議事録の作成時間をまずは約4分の1に短縮。最終的に、一部の職員は議事録の自動作成までできるようになり、作業自体がなくなったという。「広報の部署でも重宝しています。取材の文字起こしや校正などに常用していて、“もう生成AIなしでは仕事ができない”と話しています」。同町の取り組みは、他自治体やメディアからも注目されている。多くの視察や講演依頼などに対応し、その後、導入につながった自治体もあるそうだ。

現在では、職員の約9割が一度は生成AIを使った経験があるものの、日常的に活用している職員は、碓井さんの体感で2~3割だとか。「全員が、全ての場面で使う必要はありません」と前置きしつつ、こう語る。「少しずつ慣れて、こういうときに使うと便利という感覚をつかんでほしいです。1回で100点を求めるのではなく、生成AIと気軽に対話することの重要性を発信しています。業務に役立つツールの一つとして、身近に感じてもらいたいです」。

生成AIによる庁内の業務効率化に手応えを感じはじめた今、次に見据えているのは住民向けサービスへの応用だ。「分かりやすく情報を届けたり、多言語での案内に対応したりと、生成AIの可能性は大きいと感じています。これからも職員の意識を底上げしながら、活用の幅を広げていきたいです」と今後の展望を語った。

■現場職員に生成AIを浸透させる工夫

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)