デジタル庁が運営する「デジタル改革共創プラットフォーム(以下、共創PF )」。ここでは、全国の職員が日々、情報や意見を交わし、新たなつながりを広げている。共創PFの活用方法や目的は人それぞれだという。今回は、参加者にその使い方や魅力を聞いた。

※下記はジチタイワークスVol.40(2025年10月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

共創PFとは

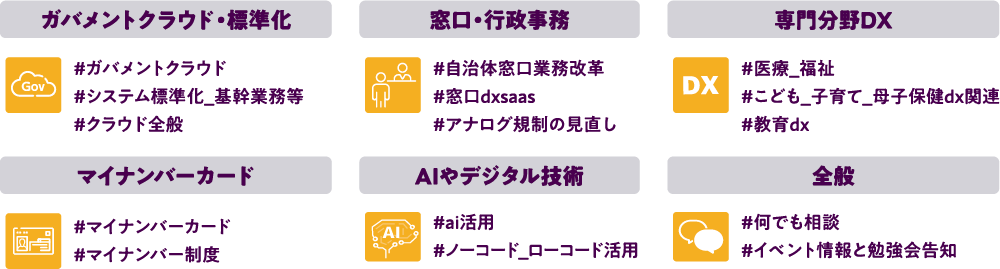

業務のデジタル化の情報交換ができる自治体職員×政府職員限定のオンラインコミュニティです。

参加資格は“自治体職員もしくは政府機関職員であり、所属組織のメールアドレスをもっている”こと。手軽に登録できるため、参加者は続々と増えているという。

デジタル庁

デジタル庁

オープンガバメント班

狩野 真那(かのう まな)さん

1,479の地方公共団体から約1万1,500人の自治体職員が参加中!

※令和7年6月1日時点 デジタル庁調べ

同じ自治体職員だからこそ、誰かの問いが自分のヒントになる。

栃木県真岡市(もおかし)

栃木県真岡市(もおかし)

総務部 デジタル戦略課

池澤 さより(いけざわ さより)さん

参加のきっかけを教えてください

育休から復帰して庁内DXの担当となり、他自治体のリアルな実践例を知りたくて参加しました。最初は情報収集だけのつもりでしたが、参加して2年経ち、ふと気づいたら見るだけではなく、投稿する側になっていました。

どんな使い方をしていますか?

他自治体の事例を参考にしたり、自分の悩みを共有したりしています。新しい投稿は、まめにチェック中です。“IT資格に関するチャンネルがあれば”と思って開設要望を出したら、実際に新チャンネルがつくられたことも印象に残っています。

共創PFはオープンで温かい場所。業務も気持ちも前に進みます。

大阪府大阪市(おおさかし)

大阪府大阪市(おおさかし)

こども青少年局 幼保施策部

幼保企画課

岡田 美乃(おかだ みの)さん

参加のきっかけを教えてください

令和5年度から、子ども・子育て支援システムの標準化を担当することに。どうやって勉強しようかな……と考えていたら、システム担当の職員から「情報収集に効果的ですよ」と共創PFを紹介されたので、すぐに登録しました。

どんな使い方をしていますか?

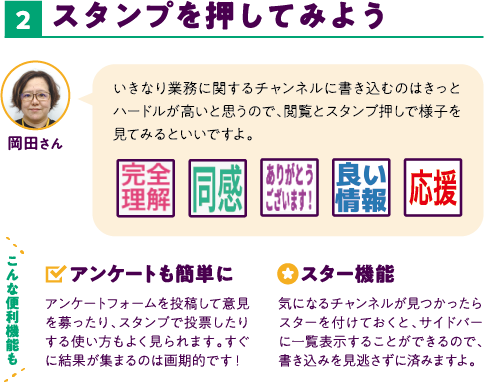

担当業務に関する情報収集や共有がメインです。ただ最初の1年は、書き込んでいいのか分からずスタンプを押すところから始めました。最近は投稿する機会も増え、気づいたらほとんど毎日閲覧しています。様々な反応があり、仲間も増えました。

地域や自治体規模によって考え方や文化が違うという発見もありました。

佐賀県

佐賀県

総務部 人事課

人材育成・行政マネジメント室

川﨑 悠史(かわさき ゆうじ)さん

参加のきっかけを教えてください

参加したのは令和4年頃でした。他自治体の業務効率化の取り組みが知りたいと思ったのがきっかけです。共創PFは物理的な距離を超えて、全国の“やさしく教えてくれる詳しい人”とつながることができる場だと感じています。

どんな使い方をしていますか?

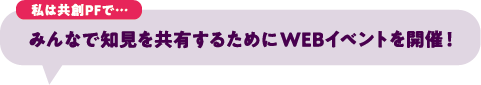

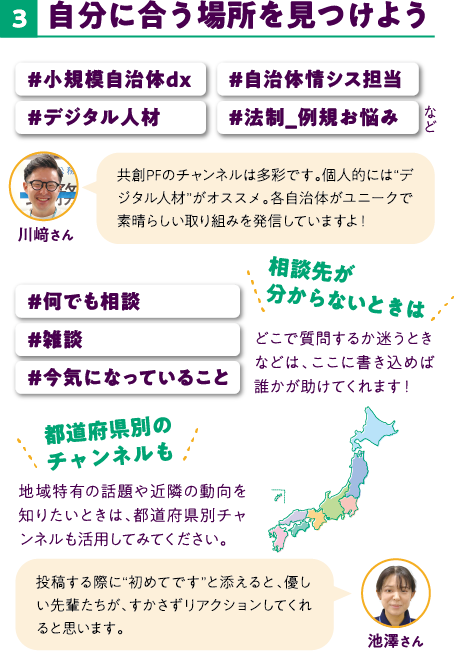

「デジタル人材」のチャンネルをよく見ています。以前、ある職員がデジタル人材育成の取り組みを紹介していて、質問が相次いでいました。せっかくなら一斉に聞く場をつくりたいとWEBイベントを主催したことも。多くの参加者で盛り上がりました。

垣根を越えた“ご縁”ができるのも共創PFを使うメリットの一つです。

自治体規模に関係なく、様々なテーマで質問・発言できる場がある。

自治体の現場でも少しずつ活用が広がっている生成AI。まだ分からないことが多い中、日々業務に奮闘する2人が頼りにしているのが、全国の仲間と学び合える共創PFだという。

左:静岡県磐田市(いわたし)

左:静岡県磐田市(いわたし)

企画部 DX推進課

大石 優(おおいし ゆう)さん

平成24年に入庁。市民税、子ども関連、防災などの部署を経てDX推進課へ。現在は基幹システムや標準化の業務を担当しつつ、共創PFのアンバサダーも務める。

右:静岡県森町(もりまち)

政策企画課

水野 遥斐(みずの はるひ)さん

民間企業でのSE勤務を経て、平成31年入庁。総務課情報管理係に所属の後、組織変更に伴って令和6年度からデジタル推進係へ。DX関連業務などに奮闘中。

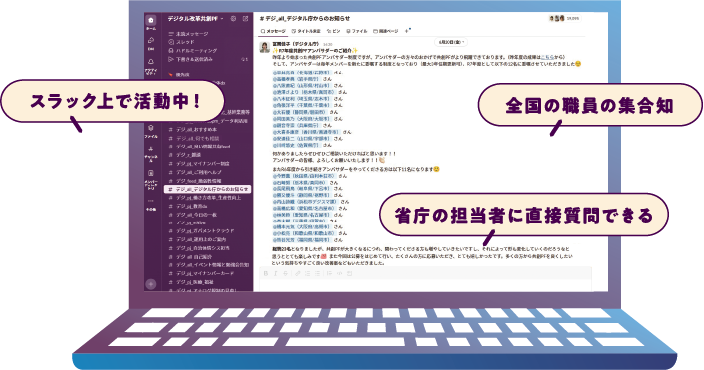

自治体や省庁の担当者が集い、集合知を築いて分かち合う。

-共創PFに参加したのはいつですか?

水野:令和3年4月です。デジタル庁から“こういうサービスが開始される”と通知があったので、とりあえずという感じで。当時は機器の運用保守からDX推進までを3人体制でやっていて、色々な業務を同時に抱えるのが当たり前。なので、共創PFでは様々なチャンネルをのぞいて情報収集していました。

大石:私は、令和5年7月頃だったと思います。隣の席の先輩が、共創PFでデジタル庁の担当者と気軽にやりとりしているのを見て、“こんな場所があるんだ”と知ったのがきっかけです。自治体職員であれば参加できると聞き、水野さんと同じく軽い気持ちで参加しました。

-日々どのように利用していますか?

大石:令和7年度は共創PFのアンバサダーになったこともあり、毎日チェックしています。特に、業務で標準化対応をしているので、ガバメントクラウドのチャンネルは必ず見ていますね。国からの通知や調査にすぐ目を通して共有してくれる人がいるので、そんな人たちを追いかけて勘所をつかんでおくと、内容の理解度が大きく変わると感じています。あと、見落としがちなポイントを発見することもあります。国の通知に書かれていないような細かな部分について、“こういうことも必要だよね”と教えてくれる人もいて、本当にありがたいですね。

水野:私の場合は、以前の「引越し手続オンラインサービス」の開始など、全国的な取り組みについてよく情報収集をしています。事務連絡の解釈や注意すべき点について気づきを得られることが多いです。法令上の根拠を解説してくれる人もいて勉強になります。しかも、複数の人が意見を交わしているので、一方的な見解ではなく、本質的な内容をつかむことができる。デジタル庁の担当者に直接確認できるのも助かっています。

集まって学べるリアル開催のイベントも有意義に活用する。

-共創PFの勉強会にも参加されたとか。

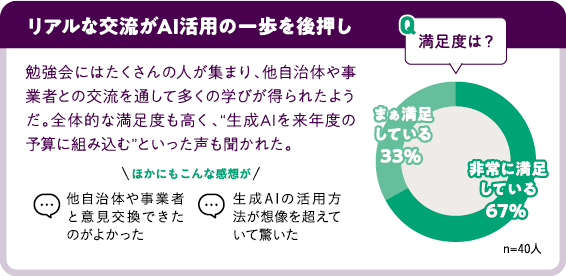

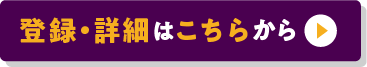

水野:自治体の生成AI活用がテーマだったので、効率的に学べると思い参加しました。専門家や事業者が一堂に集まって意見交換できるのがよかったです。共同で学習することで、ほかの参加者の意見や学びから、新たな発想が生まれるという貴重な機会を得られました。

大石:同感です。自治体にはこんなに先進的な人たちもいるんだ、というのが衝撃でしたし、様々なソリューションの話も含めて、とても刺激的な一日でした。一緒に参加した職員とは、「個人情報を生成AIが安全に取り入れられるようになると、活用方法も変わってくるね」など、未来の話もしながら盛り上がりました。

-職場での生成AI活用状況は?

大石:当市ではLGWAN環境で全職員が使えるツールを入れており、日常的に活用しています。ほかにも、独自の生成AIツールの活用に向けた実証実験を行っており、議会答弁書の作成や総合計画の策定などの活用に向けた検証を行っています。住民向けにチャットボットの導入も検討しているところです。私は、主に文章校正や通知文の要約などで利用することが多いです。また、庁内向けの説明会で使う資料の案出しや、英文メールの対応でも活用しています。

水野:当町では、令和7年7月から導入して、ようやく走りはじめた段階です。予算の確保は厳しい面もあったのですが、まずは少額の範囲で試しながら整備していく流れで導入にこぎ着けました。“使いこなすには試行錯誤が必要で、今始めないと業務に浸透するのはずっと先になってしまう”という点を訴えたんです。まずは庁内で、職員間の問い合わせに生成AIを活用し、担当者が不在でも対応できる体制を整えたいです。将来的には、住民向けの展開も構想しています。

気負わずに参加してみれば発見と驚きに出合えるかも!

-生成AIと共創PF、今後どのように活用を進めていきたいですか。

大石:自治体では文書を大量に扱うので、生成AIとの親和性は高いと感じています。業務の効率化を進める上でも、積極的に活用していきたいですね。もちろん、誤情報を防ぐ工夫や取り込む情報の選別など課題はありますが、共創PFで共有される事例を参考に学んでいきたいと思います。また、現場の職員として、国の皆さんと、より活発に対話できる場になるといいと思います。

水野:大石さんが“個人情報の活用”の話をしていましたが、それが実現すれば、より高度な住民サービスの提供ができるようになるかも……と、生成AIの可能性を感じます。そのときには当然セキュリティも高めていかないといけないので、共創PFを活用するシーンも増えそうです。

-全国の自治体職員にメッセージを!

水野:小規模自治体では1人でカバーする範囲が広いので、個々の業務を深掘りすることが難しいんです。そんなときに共創PFがあれば、多くの知見に触れることができる。同じ悩みをもつ仲間がいるので安心できますし、様々な角度からの意見を総合的に判断できる場所です。まだ参加していない人は、ネット検索と同じ感覚で、“知りたいことを探そう”と気軽に入ってみるといいのでは。ライトな使い方でも十分に恩恵を受けられますよ。

大石:困り事などを共有できるチャンネルもあるのでぜひ見てほしいです。雰囲気が分かると思います。あとは、自己紹介をしてみてください。きっと温かい反応がありますから。その上で自分の業務のチャンネルを見ていくと、新しい発見だけでなく、“他自治体にはこんな人がいるのか!”という驚きがあるかもしれません。

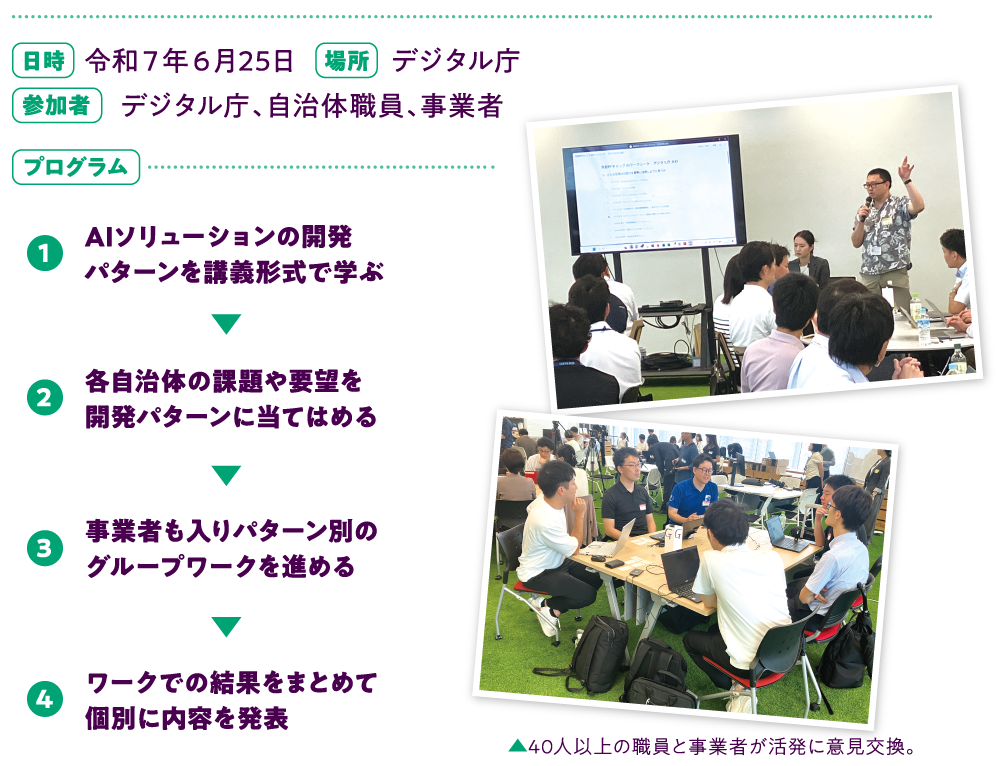

オンライン上の交流を超えて、自治体の事例やナレッジを共有しながら、コミュニティ機能を高めるリアルイベント。全国各地を巡回しており、今回はデジタル庁で実施。生成AIをテーマに実践的なワークショップを通して学び合った。

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)