公開日:

市を挙げて寄附増額を目指し、地域のにぎわいを生み出す。

ふるさと納税協働・運営サービス

土佐清水市ではふるさと納税の寄附額6億円を目標に掲げ、事業者支援や雇用の拡大を目指している。民間企業のアドバイスを取り入れながら、庁内に部門を横断したチームも結成。具体的な目標をもつことで、取り組み方が変化しているようだ。

※下記はジチタイワークスVol.40(2025年10月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]株式会社ふるプロ

土佐清水市

土佐清水市

左:市長 程岡 庸(ほどおか よう)さん

右:観光商工課

係長 松本 友里(まつもと ゆり)さん

“出したいものだけを出す”運用から市場の需要を捉えた返礼品選定へ。

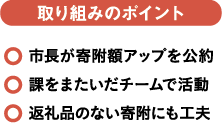

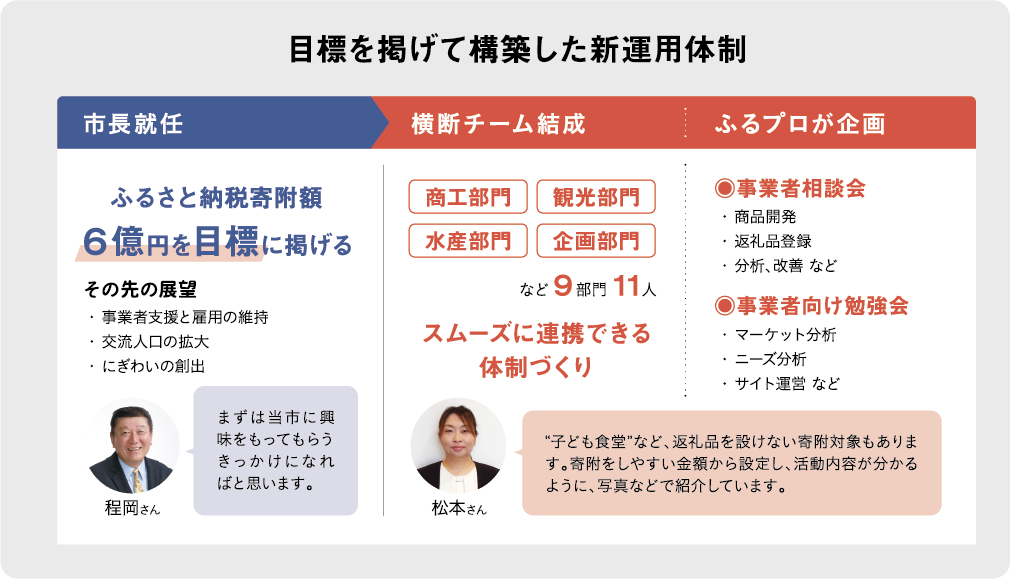

「教育や福祉に新たな投資をするには、自ら財源を確保するしかない。ふるさと納税はその突破口になり得ると考えました」と話すのは、令和5年10月に市長に就任した程岡さん。寄附額6億円を市の重点施策に位置付け、その先に事業者が販路を広げ、地域経済が活性化することを目指している。

具体的な目標を掲げたものの、返礼品の運用体制に課題があった。どの商品をどう打ち出すべきか、適正な量や価格の判断が難しかったという。「これまでは事業者から“これを出品したい”と要望があった商品をそのまま掲載していました。いい商品だとは分かっていても、需要があるのか、といった判断に自信がもてなかったのです」と松本さん。そこで、四国地方の自治体に対し、ふるさと納税の業務を伴走支援している「ふるプロ」と連携することに。同社の社員が毎月1週間ほど市役所に常駐するため、経営視点や事業者支援のノウハウを直接学ぶことができる。商品ごとの需要予測や、ポータルサイトに掲載するタイミングの工夫など、データにもとづく運用が始まった。

横断チームの立ち上げによって事業者との関係性が深まった。

返礼品はカツオなど、水産業を主力として展開。事業者との接点を増やすため、観光・商工・農林水産・移住などに関わる部門から計11人の職員が集まる“ふるさと納税横断チーム”が生まれた。連携することで、事業者の強みや課題などを把握しやすくなり、提案の幅が広がっている。訪問する際も、各部門の担当職員が同行することでスムーズに話が進み、返礼品の出品を前向きに考える事業者が増えたという。松本さんらが生産者や事業者の集まりに出席することで、交流の機会になっているのだとか。「同社の伴走のおかげで、市場全体について私たちの理解が深まり、根拠にもとづいた提案や助言ができるようになりました。事業者の皆さんからも要望やアイデアが増えたように思います。形になるとうれしいですね」。自営業を始める移住者に対しても、ふるさと納税への出品を提案しているという。程岡さんも「私も気になることは職員に質問したり、アイデアを出したりして、庁内全体で色々なことに挑戦しています」と話す。

年に数回実施している事業者向けの勉強会では、繁忙期前の準備や返礼品の見せ方など、実務的な内容を伝えている。回を重ねるごとに参加者が増えており、事業者の関心が高まっているという。

市の取り組みへの関心が広がり経済の好循環が生まれはじめた。

取り組みを始めて1年がたち、令和6年度の寄附額は約3.2億円に。目標に向かって着実に進んでいるが、あくまで6億円は通過点に過ぎない。「まずはふるさと納税を通して当市を知ってもらえたら。そこから観光などで足を運んでもらい、魅力が伝わった先に移住といった、次の可能性があると考えています」と程岡さんは語る。返礼品の魅力だけでなく子ども食堂の運営や猫の不妊去勢手術の支援など、取り組みに共感する寄附も増えつつあるそうだ。「寄附をしやすい金額を設定したり、内容が伝わりやすいように写真付きで紹介したりしています。寄附のおかげで子ども食堂に遊具を増やすことができ、運営側に喜ばれています」と松本さん。

寄附額が増えれば返礼品が増え、事業者の売上が伸びることで雇用が守られる。今後は廃校になった校舎を活用し、市内で働く外国人向けに日本語学級を開講するなど、地域のつながりの強化に投資していく予定。ふるさと納税をきっかけに、市内経済が少しずつ好転しているようだ。

「まちを維持していくためには、少子高齢化や人口減少に歯止めをかける何かが必要です。ふるさと納税を起爆剤として、地域のにぎわいにつなげていきたいと考えています」と程岡さんは力を込めた。

創業者の声

ふるプロ

ふるプロ

代表取締役

穐山 信広(あきやま のぶひろ)さん

ふるプロ

ふるプロ

副代表

山田 穂高(やまだ ほだか)さん

あわせて読みたい