【セミナーレポート】住民・事業者からの相談業務がここまで変わる オンライン相談活用で実現するフロントヤード改革

住民や事業者にとって、平日昼間の窓口来庁は大きなハードルです。また、職員の中には、突発的な来訪や業務バッティングに悩み、相談支援を通じた支援の“届け方”に限界を感じている人も多いのではないでしょうか。東京都千代田区では、事業者向け経営相談窓口にオンライン相談システム「ROOMS」を導入し、相談業務の負荷軽減と住民・事業者の利便性改善を両立させています。

今回のセミナーでは、自治体の担当者とシステム提供企業を招き、相談業務DXのリアルに迫りました。当日の様子をダイジェストでお届けします。

概要

■テーマ:住民・事業者からの相談業務がここまで変わる オンライン相談活用で実現するフロントヤード改革

■実施日:令和7年8月18日(月)

■参加対象:無料

■申込者数:57人

■プログラム

<Program1>経営相談窓口のDXの企画検討プロセス(事業者相談事例)

<Program2>住民向け相談のオンライン化事例及びツールのご紹介

経営相談窓口のDXの企画検討プロセス(事業者相談事例)

本セミナーの第1部に登壇したのは、千代田区地域振興部商工観光課の山内淳市氏と株式会社チェンジホールディングスの大前有里子氏。なぜ千代田区が経営相談をオンライン化したのか。システム導入にあたり、何を目指してどのように検討を重ねていったのかを対談形式で伺った。

【講師】

山内 淳市 氏

山内 淳市 氏

千代田区地域振興部商工観光課

主任

プロフィール

大学卒業後、千代田区役所に入庁。事業部署を中心に異動し、都市計画・住民記録・災害対策等の様々な業務と共にシステム導入に携わる。コロナ禍に商工観光課に異動し、現在は経営相談窓口の運営やDXに携わっている。

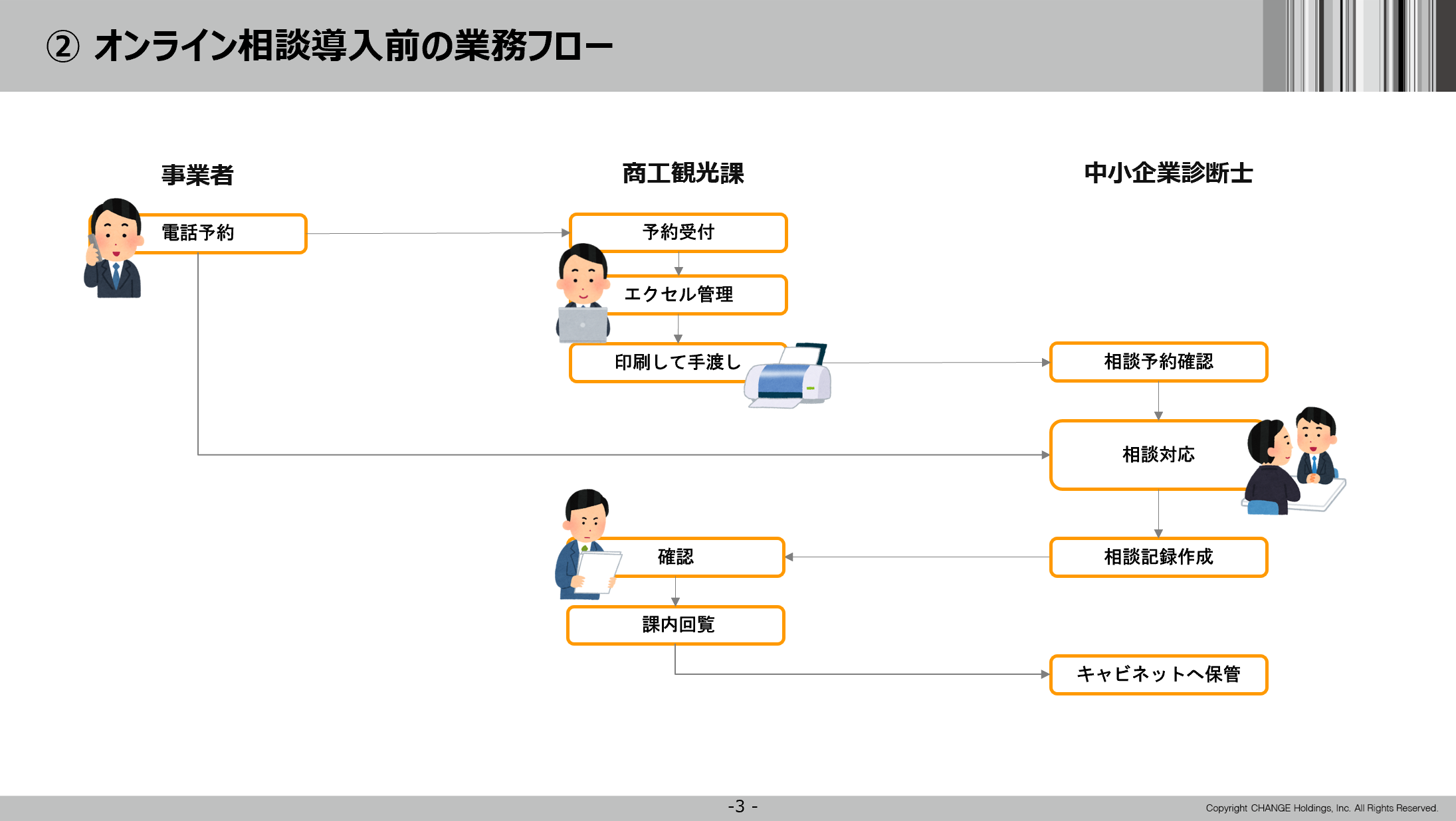

時間も手間もかかっていたアナログな業務フロー

商工観光課では、商店街振興やスタートアップ支援を目的とした産業コミュニティの形成など、様々な施策に取り組んでいます。私の担当業務は経営に苦慮する事業者の相談支援。1日3人体制で窓口に中小企業診断士を常駐させ、管理運営を行っています。こうした経営相談は1時間以上かかるため完全予約制となっているのですが、その予約方法は非常にアナログです。

まず、事業者から予約の電話を受け付けた職員は希望日時の枠を確保し、予約情報をExcelのカレンダーに打ち込んで管理します。そして、来庁した事業者との相談が終了した後は、中小企業診断士が作成した報告書を紙に印刷し、課内で回覧し、キャビネットに保管するというのがこれまでの業務フローでした。

しかし、この流れでは様々な問題が生じてしまいます。まず、電話でしか予約を受け付けていないため、事業者は開庁時間内に連絡をする必要があります。また、来庁しなければ相談が受けられないことも、忙しい事業者にとってはハードルになっていました。さらに、報告書を紙で管理しているため、職員が過去の相談内容を探し出す際に非常に難儀していたのです。加えて、報告内容がデータとして蓄積されないため、定量的な分析ができないという課題も抱えていました。

シームレスな設計と機密性の高さを誇る「ROOMS」を導入

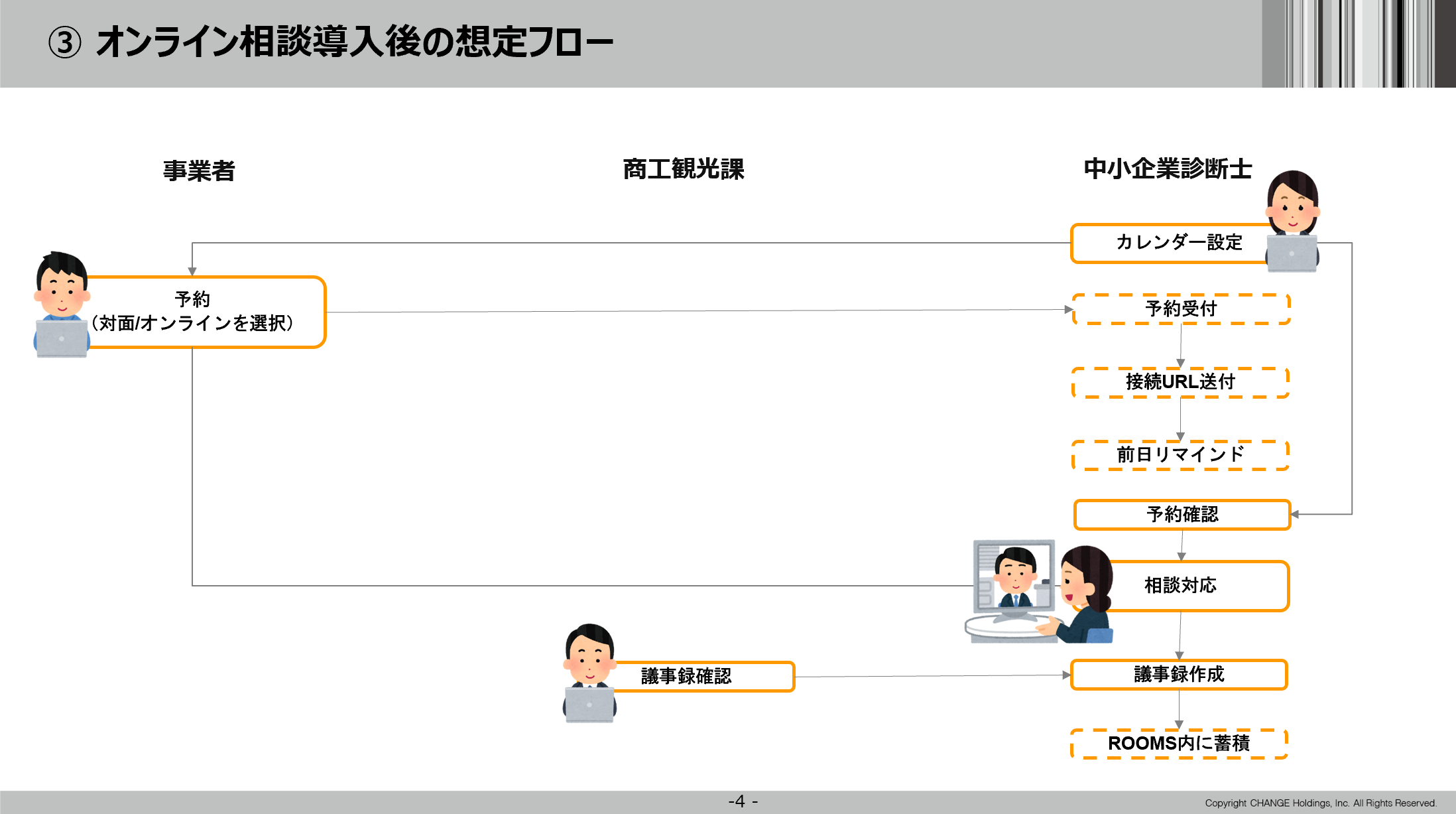

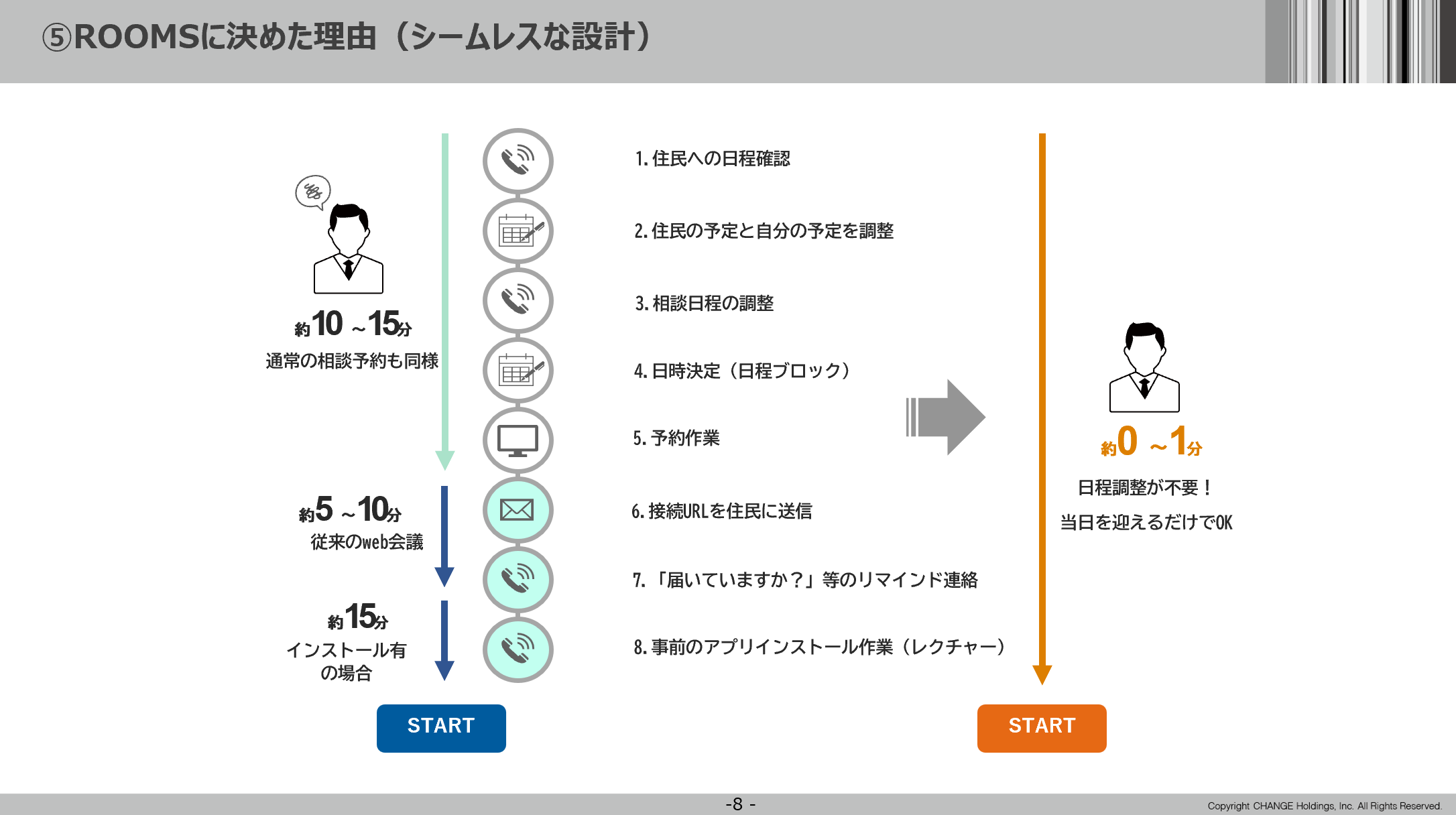

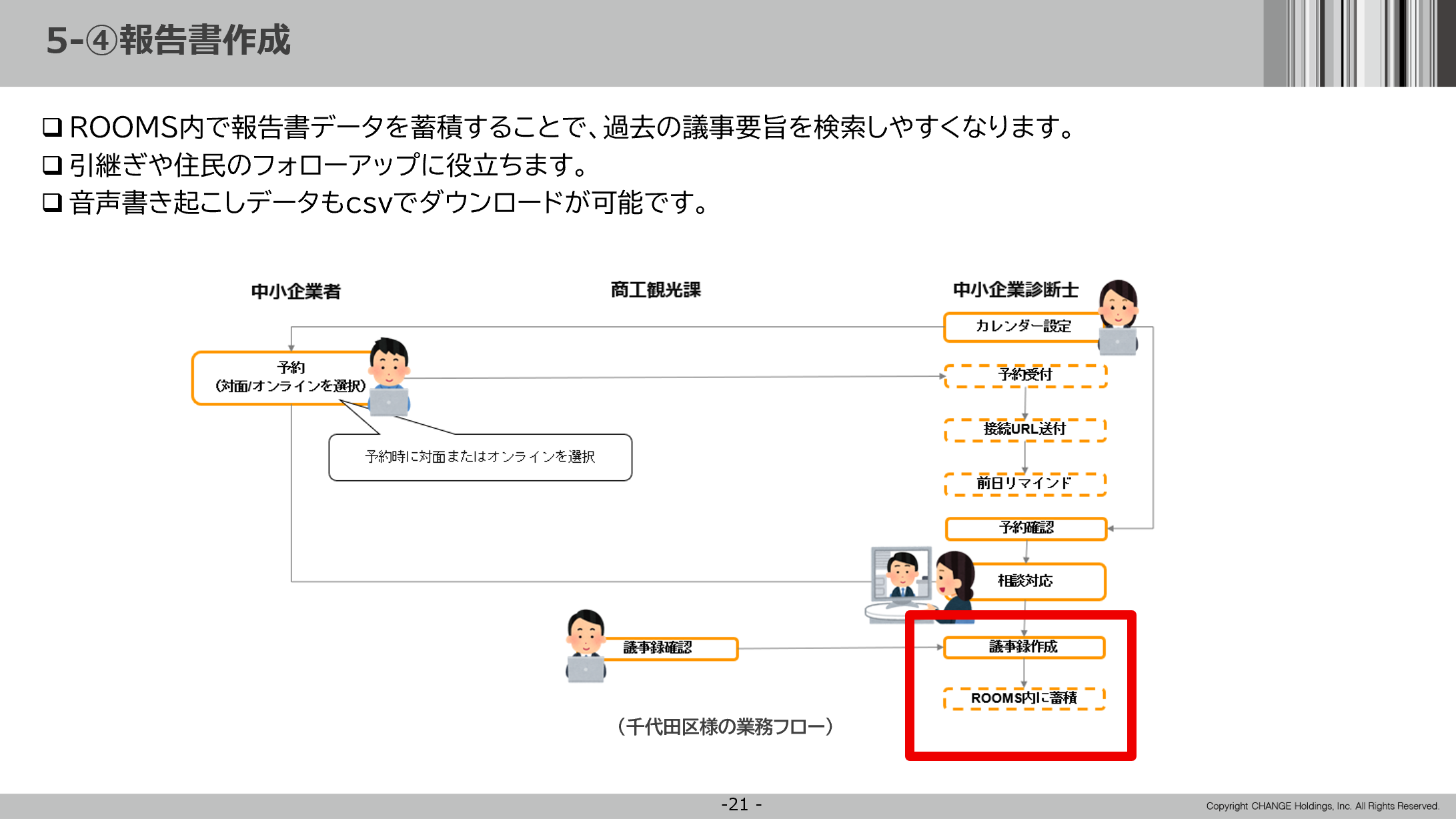

そこで、オンライン化に踏み切りました。正式に稼働するのは10月に入ってからですが、オンライン相談導入後に想定されるフローは以下の通りです。

事業者は千代田区のホームページ上で24時間いつでも予約ができるようになります。このとき、中小企業診断士のプロフィールも閲覧できるため、個々が抱える課題に適した人とマッチングしやすくなります。また、予約の段階で、対面で相談をするかオンラインで相談するかを選ぶことも可能です。

相談終了後は、中小企業診断士がシステム上の報告フォームから相談内容を入力してクラウド上に保存します。これにより、職員がデータで内容を確認できることはもちろん、CSV形式でデータを出力し、定量的に情報を分析することができます。どのような業種の事業者の相談内容が増加傾向にあるのかが分かりますし、高度な分析手法を使えば新たな行政課題が見つかることも考えられるでしょう。

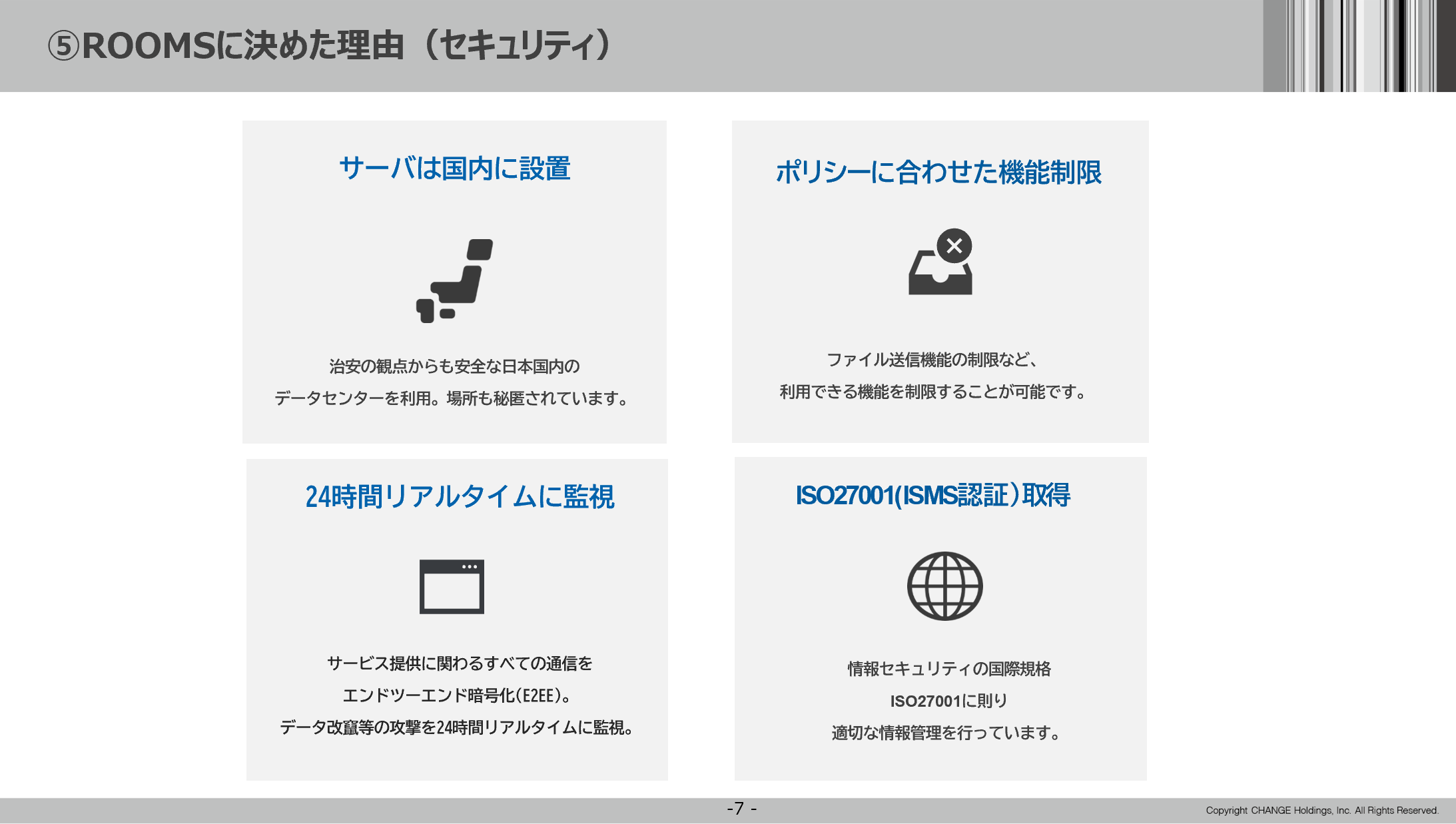

こうした業務フローの改善を可能にするのが 、「予約」「相談」「記録」「分析」をワンストップで実現するオンライン会議システム「ROOMS」です。プロポーザル制度を利用し、プレゼンテーションの内容を総合的に判断し、導入に至りました。決め手となった最大のポイントは「システムの機密性」です。千代田区の厳しいルールを満たしていたことはもちろん、自治体よりもセキュリティが厳しいと言われる金融機関での採用実績があることも、大きな評価につながっています。

実は、当初は予約機能だけを持つ簡易なシステムとZoomやTeamsなどの外部ツールを組み合わせる案を検討していました。しかし「DXとは、個別機能のデジタル化だけではなく、業務全体を俯瞰した変革である」という上司の助言を受け、視点を「機能単位」から「業務全体」へと切り替えました。そのため、導入するシステムは「予約」「WEB会議」「相談内容の記録」の3つの要件 を満たすことも必須条件だったのです。「ROOMS」はそれらを全てクリアしていました。おそらく、この条件を満たした上で同様のサ ービスを提供している事業者は、少ないのではないかと思います。

もちろん、システムの規模が大きくなればコストもかかります。しかし、一連の業務をシステム導入によってシームレス化することで、単体機能では得られない業務全体のシナジーが生まれると期待しています。

また、通常のシステムはオンライン相談終了後に報告内容の入力フォームが自動的に出てくる仕組みですが、「これまで通り、来庁して対面で話を聞いてほしい」と希望する事業者はゼロではありません。そこで、オンラインではなく対面で相談を行った場合にも入力フォームに移動できるよう、千代田区独自にシステムをカスタマイズしています。

こうした「既存のオペレーションと併存するべきか」といった方針については、できるだけ早期に組織内で合意を形成することが重要です。住民の情報格差への配慮や導入コスト、業務効率とのバランスを考えた上で、総合的な判断が求められるからです。

横展開も検討し、さらなるDX化を目指す

導入を進める上で否定的な意見は出ていませんが、財政部署からは「費用対効果はどうなるのか」といった疑問があがったことはあります。しかし、職員の業務効率化という観点だけではなかなか費用対効果を説明することができません。そこで、事業者の利便性の向上が、結果として相談数の増加や手続き時間の短縮につながる可能性があることを伝え、定量化が難しい価値にも着目してもらうよう働きかけました。

とは言え、大切なのはリリースしてから。おそらく、実際にシステムを運用していく中で「操作方法が分かりにくい」といった声が出ることも想定されます。そのため、できるだけリリース前に中小企業診断士にシステムに触れてもらい、トラブルを減らしていければと考えています。

そして、軌道にのってからは2つの方向性を検討しています。まずは「紙の申請を減らすこと」。現段階では依然として紙での申請を必要としている手続きが存在しているため、できるだけWEB上で完結するような仕組みを検討していきます。次に「横断的にシステムを活用すること」。例えば、まちづくりや保健所など、事業者を対象にした相談業務を担当している部署は商工観光課以外にもあります。横展開することでさらに改革を進められないかと考えています。

住民向け相談のオンライン化事例及びツールのご紹介

第2部は株式会社チェンジホールディングスの大前有里子氏が登壇。オンライン相談システム「ROOMS」の概要や導入事例などを伺った。

【講師】

大前 有里子 氏

株式会社チェンジホールディングス

プロフィール

大学卒業後、神戸市役所に入庁。生涯学習、子育て支援、経済振興、地域まちづくりなど、複数分野の行政業務に携わる。2022年のガバメイツ設立時にジョインし、実務経験を活かした自治体の業務改革支援に取り組んでいる。

オンライン相談がもたらすメリット

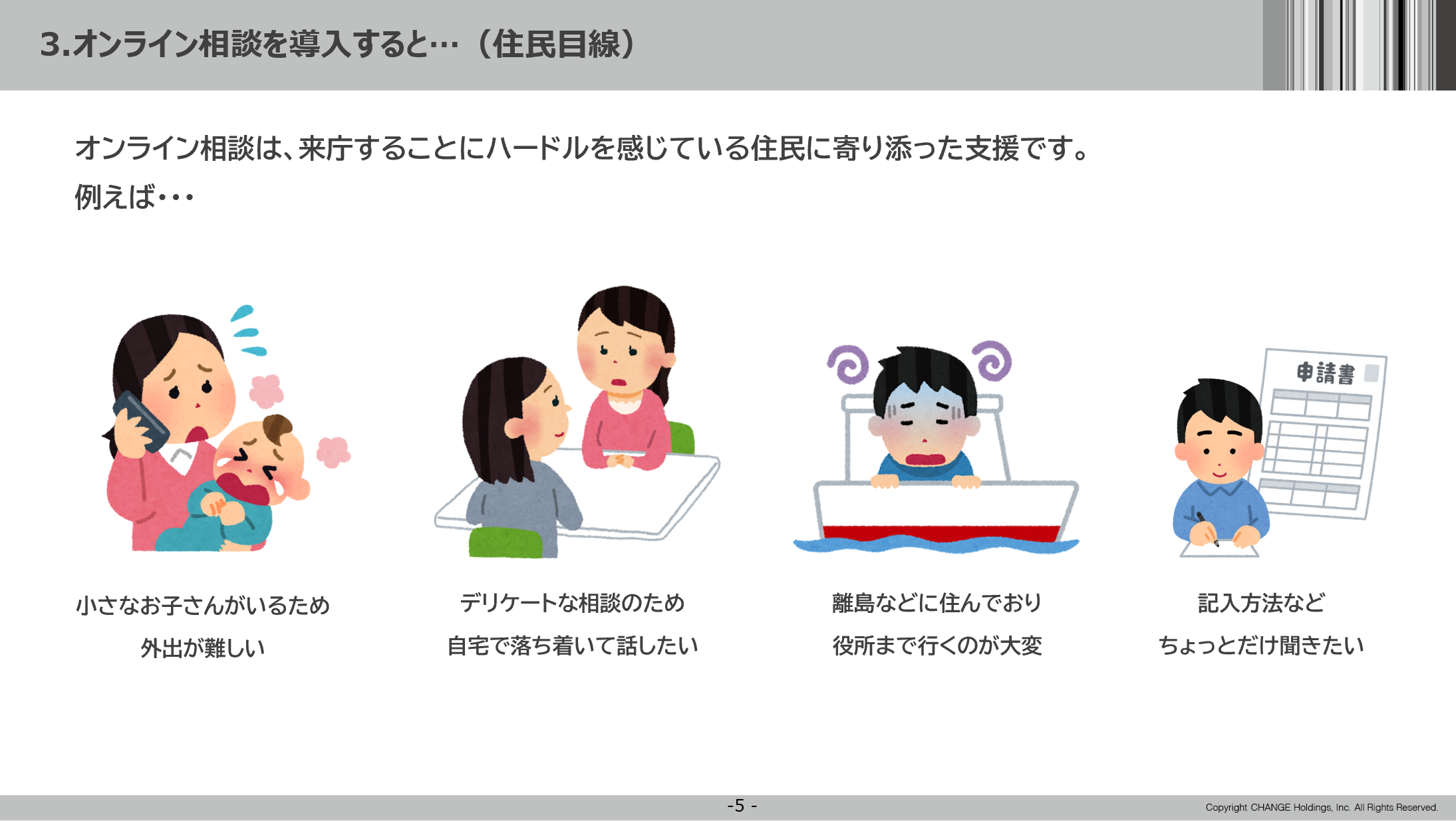

近年、「移住相談」「子育て相談」「DV相談」「介護相談」など、行政によるオンライン相談の活用事例が増えています。そこでまずは、オンライン相談を導入するとどのようなメリットが得られるのか、住民と職員双方の目線から見ていきます。

住民目線で考えると、小さな子どもがいて外出が難しい場合や離島に住んでいて役所まで行きにくいといった場合には、オンライン相談は利用しやすいでしょう。また、まわりの目が気になってデリケートな相談ができないといった場合にも、自宅なら落ち着いて話すことができます。このほか「わざわざ来庁するほどではないけれど、書類の一部分だけ確認したい」というニーズにも寄り添えます。

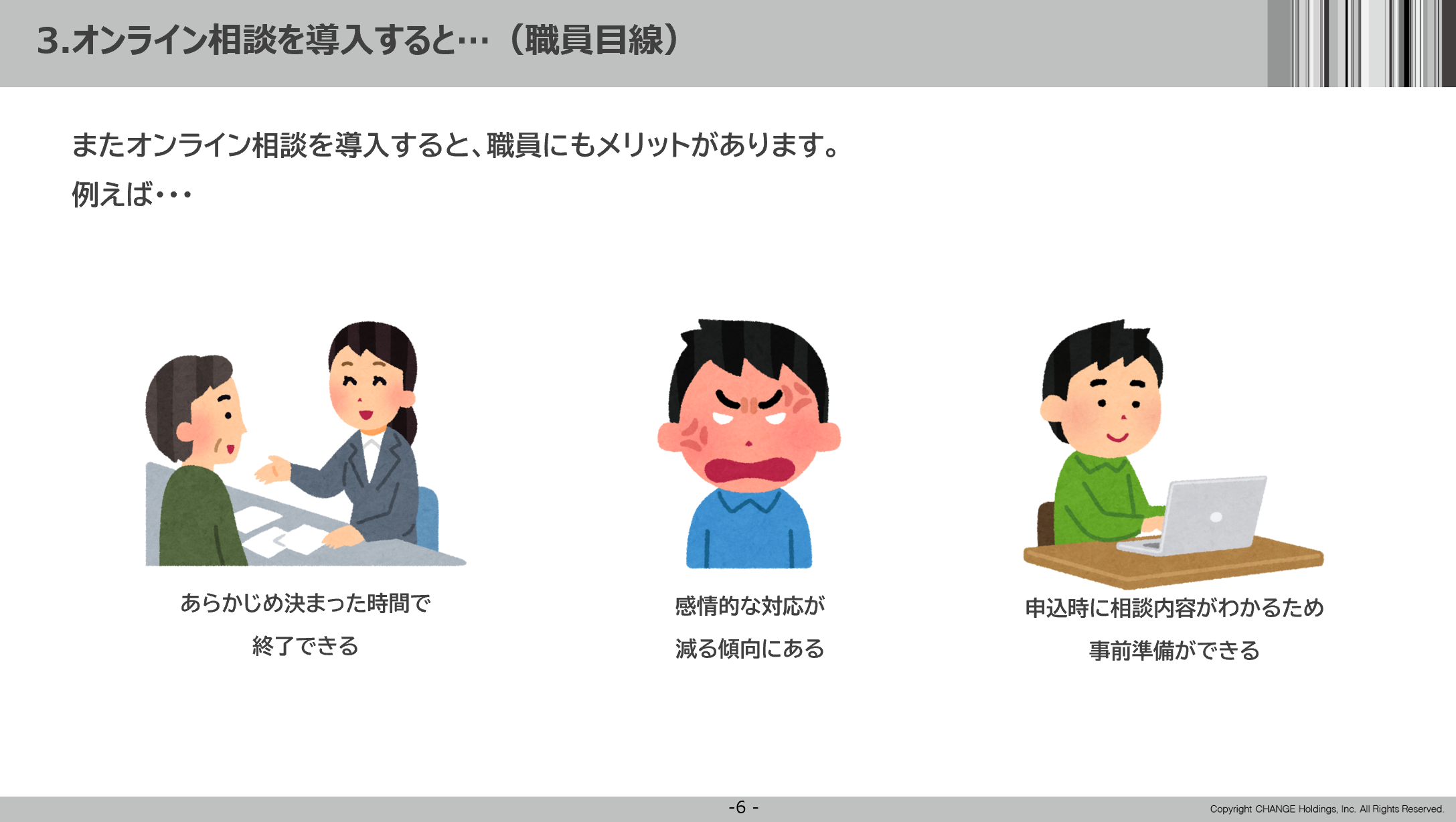

次に、職員の目線でメリットを考えてみます。対面で話していると話が横道にそれてしまい、面談の時間を延長せざるをえなかった経験がある人は、多いのではないでしょうか。オンライン相談ならある程度決まった時間で終了できますし、対面での応対に比べると感情的な対応が減る傾向にあります。また、申し込み時点で住民からどんな相談をしたいのかが分かるため、事前準備がしやすいのも大きなメリットだと思います。

自治体から注目を集めるオンライン相談システム「ROOMS」

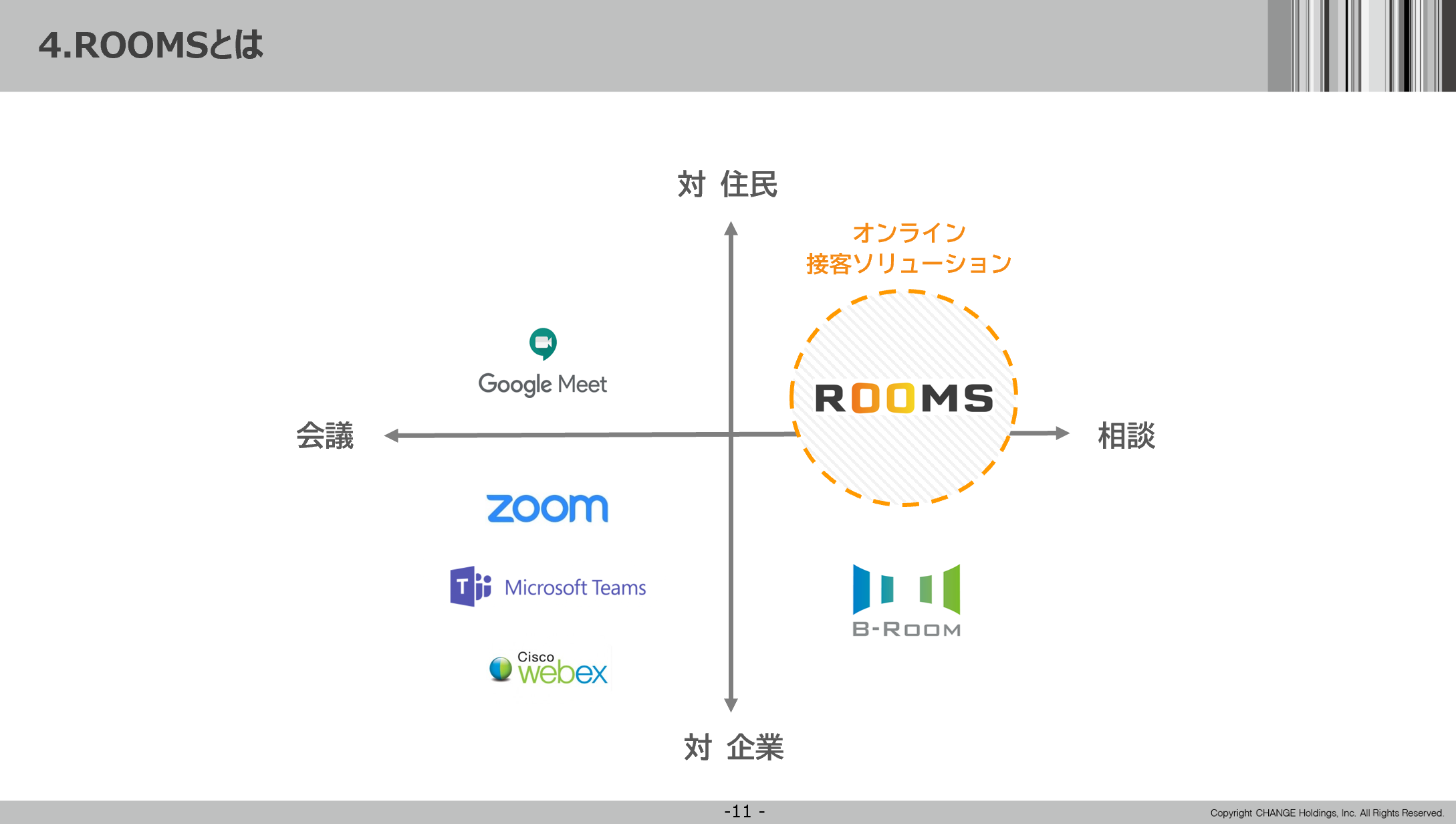

このように、オンライン相談の活用は双方にメリットがある一方、職員側の負担を増やさない仕組みを考えることも大切です。そこで、千代田区も導入しているオンライン相談システム「ROOMS」について説明します。

「ROOMS」は、銀行や証券会社など民間企業で多く利用されてきましたが、近年は千葉県松戸市を始め、さまざまな自治体から注目されています。多くの方々が利用しているオンラインシステムが“オンライン会議に慣れた企業向け”だとすると「ROOMS」は“オンライン会議を今まで使ったことがない人”に向けて開発されたもの。また、一度にたくさんの人が同席するのではなく、マンツーマンで会話をする相談業務に向いているシステムでもあります。

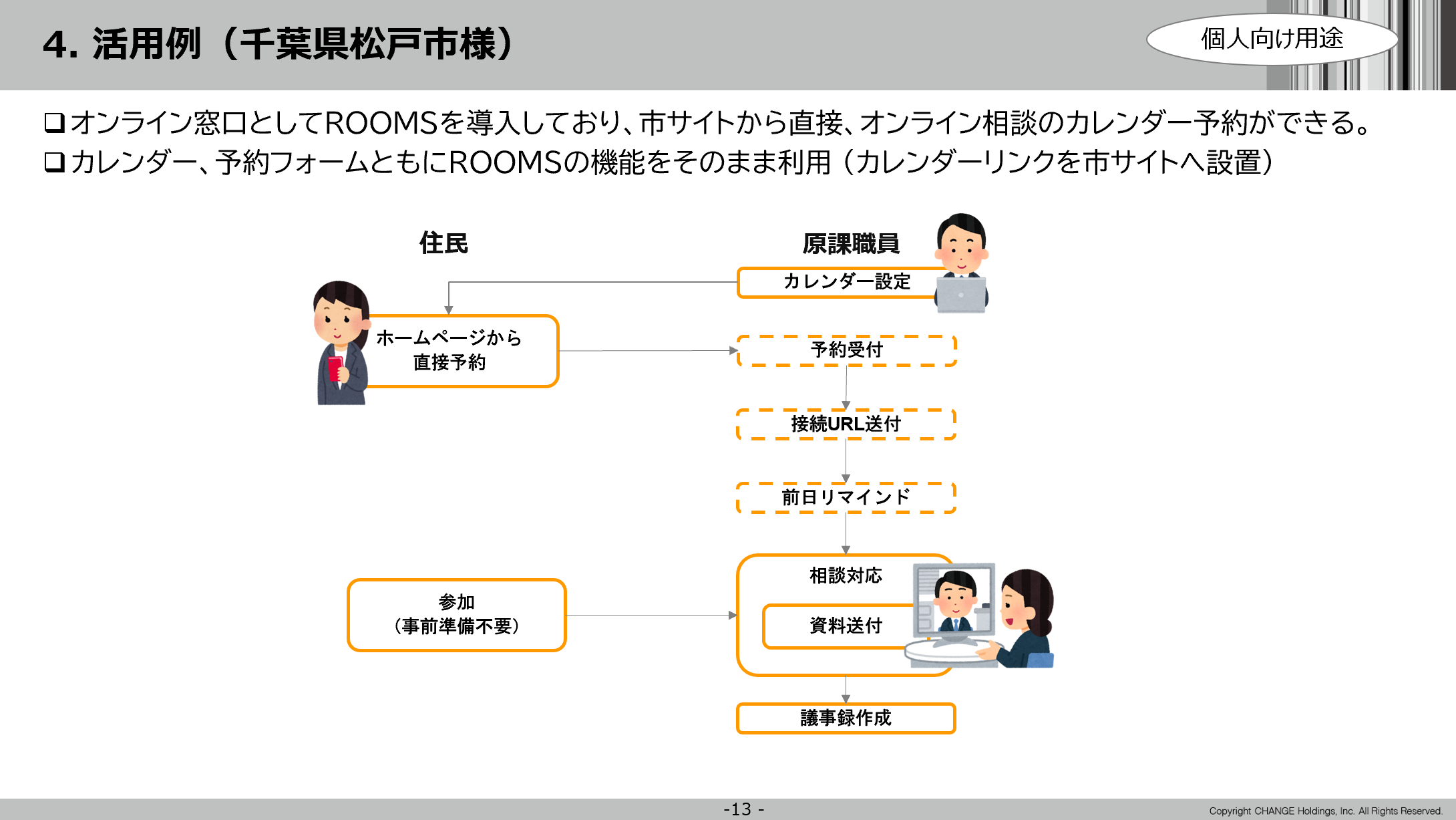

例えば、千葉県松戸市では保育所の入所相談の中で「ROOMS」を使用しています。職員が設定したカレンダーをホームページに掲載し、それを見た住民が直接予約。以降は「ROOMS」の中で予約の受付、オンライン相談のURL送付、前日のリマインドが全て自動化される仕組みです。資料送付も「ROOMS」の中でワンタッチで完了できます。現在は毎月約50件、繁忙期には約100件の利用があると聞いています。

「ROOMS」が支持される4つの強み

「ROOMS」の具体的な機能は、大きく分けて4つあります。

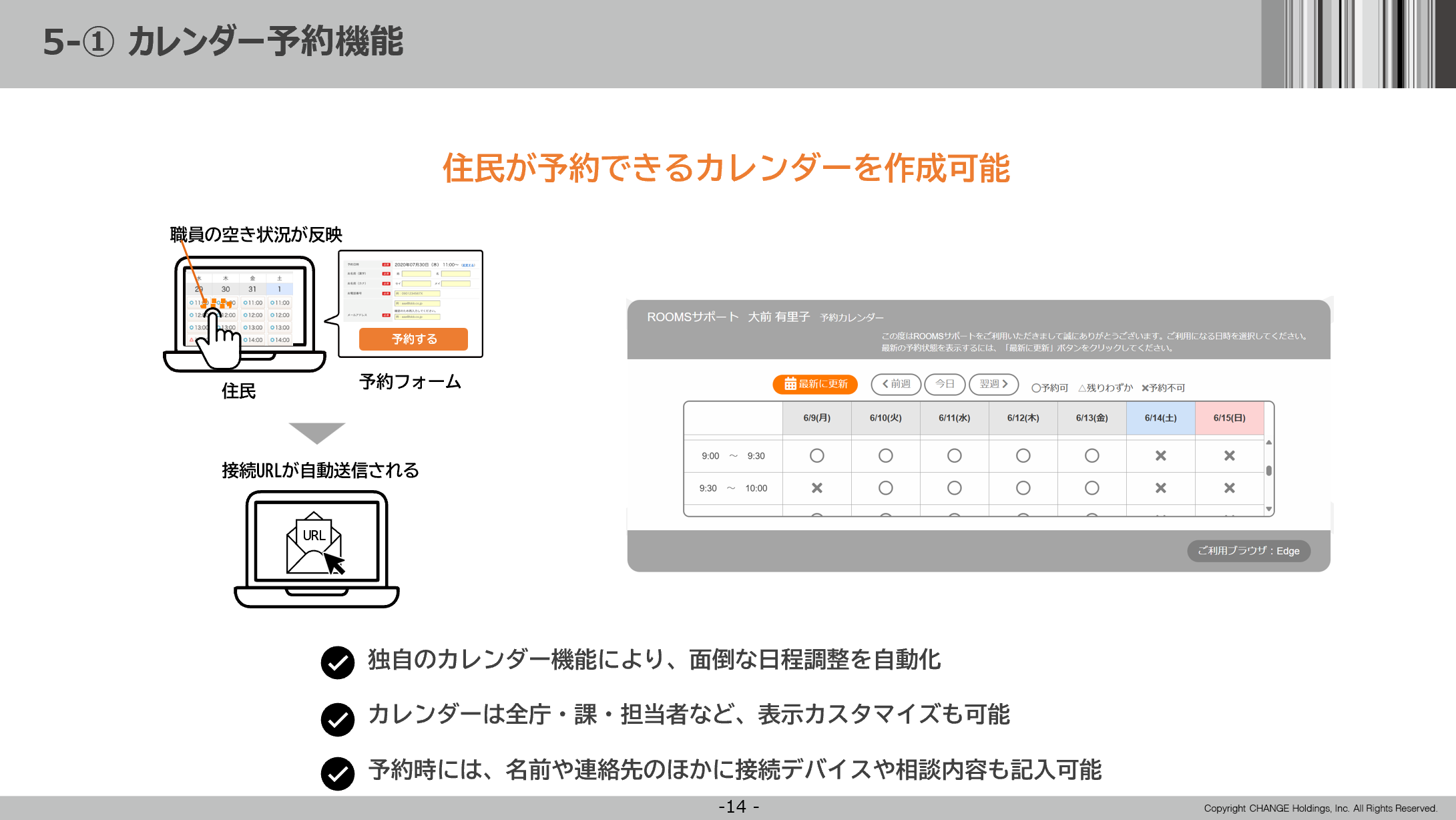

1:カレンダーの予約機能

住民が直接予約できるカレンダーがシステム内で作成できるため、日程調整も自動化されるのがポイントです。また、全庁・所属・担当者ごとなど、表示のカスタマイズも可能です。予約時には名前と連絡先のほか、接続デバイスや相談内容も住民が記入するため、事前情報が確認しやすいのも強みです。

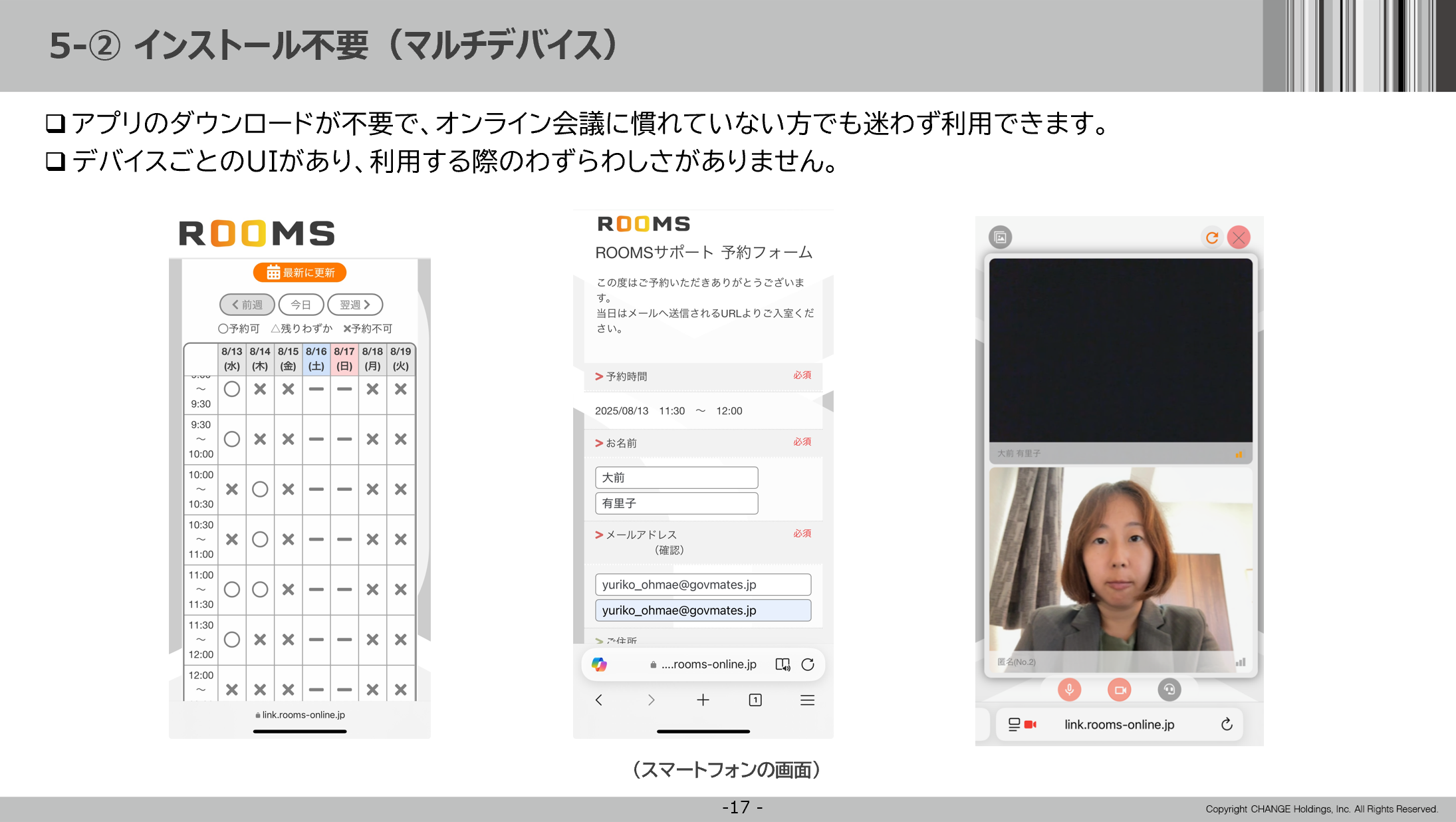

2:マルチデバイス

事前のアプリインストールが不要で、スマートフォンやタブレットなど複数のデバイスからワンクリックで接続できます。以下はスマートフォンから「ROOMS」を開いた際の画面です。デバイスごとにUIを整えているため、画面が見づらいといった煩わしさを感じずに利用が可能です。

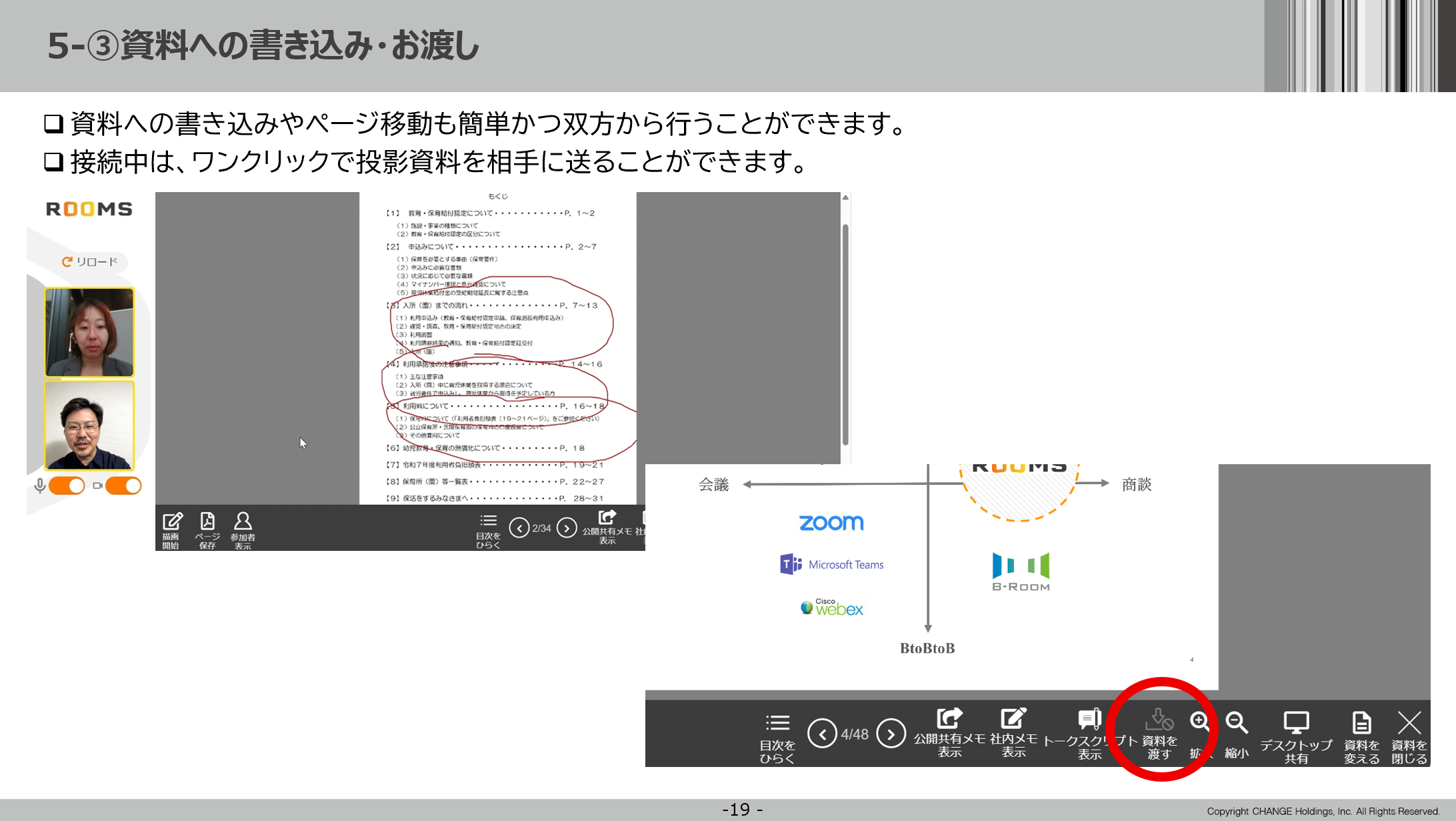

3:資料への書き込み・お渡し

「ROOMS」を使えば、オンライン上の資料に直接書き込めます。職員側でページをめくったりメモを書き込んだりすることはもちろん、住民からも同様のアクションが可能なため、対面に近い感覚で会話ができます。さらに、「資料を渡す」をクリックすると、投影中の資料を住民にダウンロードしてもらうことも可能です。

4:報告書の作成

相談終了後は「ROOMS」のシステム内にある報告書作成機能を使用することで、その場ですぐに報告書が完成します。これらはデータとして蓄積されるため、引き継ぎや相談のフォローアップに活かせます。また、音声の書き起こしデータはCSV形式でダウンロードできるため、議事録作成の負担軽減にもつながると考えられます。

このほか、通常のオンライン会議システムにもあるようなデスクトップの共有やチャットといった機能も完備しています。

このように、オンライン相談を利用することでより多くの住民に行政サービスを届けられるようになります。大切なのは、選択肢を増やすことで助かる人がいるということ。導入をする上でハードルは多々あるかと思いますが「住民の方々の選択肢を増やせる」という観点から、ぜひご検討いただけると幸いです。

【参加者とのQ&A(※一部抜粋)】

Q:オンライン化での相談時間はあらかじめ区切るのでしょうか。長引いてしまい、次の予約に影響することはありませんか。

A:カレンダーから予約するため、あらかじめ時間は区切られます。また「次の予約に影響しないか」といった課題は民間企業も感じているようで、弊社のクライアントの中には、冒頭に終了時間を伝えるといった防止策を取り入れている企業もあります(大前氏)。

Q:本区でも専門相談員とオンラインでつなぐ取り組みを行っていましたが、なかなか利用されず撤去に至りました。ニーズは高いと実感していますが、周知方法や課題について教えてください。

A:千葉県松戸市では、来庁や電話で相談が入った際に「オンライン相談もありますよ」とご案内しているそうです。すると、次回からはオンライン相談を利用するケースが多いと聞いています(大前氏)。千代田区での周知方法としては、金融機関にチラシを 配布したり広報ホームページを活用する予定です(山内氏)。

Q:対面とオンラインが選べることで、さらなるニーズに対応できると感じています。しかし、チャネルが増える ことは職員負担の増加につながるのではないでしょうか。

A:職員目線で見ると、電話予約を受ける数が減ったり紙の報告書を回覧する必要がなくなったりすること で、業務は効率化するのではないかと考えています。中小企業診断士目線で見ると、対面とオンラインで相談スタイルが増えてしまうため少々の負担はあるかもしれませんが、対応できる範囲内だと思います(山内氏)。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)