連携協定による避難場所や物資における支援体制の整備

明和町では、水害に備えて企業の施設を避難場所として借りたり、物資提供を受けたりする協定を締結。防災訓練では住民目線で“参加したい”と思える内容を企画し、企業と住民の防災意識が向上するように促している。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

左:総務課 危機管理係

左:総務課 危機管理係

係長 清水 巨樹(しみず なおき)さん

右:元・総務課危機管理係

係長代理 吉永 和樹(よしなが かずき)さん

従来の避難場所では水害に対応できず“民間企業に借りる”という発想へ。

同町には正職員が約130人しかおらず、防災担当は2人だけ。また、利根川に面しており、堤防が決壊すればまち全体が浸水するおそれがある。平地に位置する体育館は水没の可能性が高く、高台にある避難場所の確保が急務だったという。「防災担当は交通安全や防犯などの業務も兼任しており、2人だけでは対応し切れない状況です。とはいえ、他課もそれぞれの業務で手一杯で、簡単には頼れません。それならば企業や住民の力を借りて備えるしかない、そう考えたことが取り組みの出発点でした」と、総務課の清水さんは振り返る。

そこで出てきたのが、災害時には企業の施設を避難場所として借りるというアイデアだ。「当町は企業誘致に力を入れており、防災協定を結びはじめました。その後、避難場所を提供してくれる企業が徐々に増え、本当にありがたいです」。令和元年の台風19号を機に全国で防災意識が高まったこともあり、現在では6社が協力してくれているという。「大型台風が接近して水害発生の可能性がある場合は、企業の担当者に事前連絡を入れます。そして開設が決まると、防災行政無線や緊急速報メールなど、あらゆる手段を使って住民に情報を届けるという流れです」。

官民連携で提供を受けられるのは、避難場所だけにとどまらない。食糧や飲料水、LPガス、仮設トイレ、特設公衆電話、移動式宿泊施設の提供といった、様々な分野での協定締結も積極的に進めている。「まちで賄える物資や設備には限りがあります。そこで、食糧の備蓄以外の物資についても、万が一のときに確保できるめどが立っているのは心強いですね」。

協定締結をゴールにするのではなく、意味のある連携にすることが大切。

企業に支援を求めながら防災体制を整える同町。最近は企業からの声かけも増えているそうだが、決して連携数の多さにこだわっているわけではない。あくまで意味のある連携に重きを置いているそうだ。「数が増えるほど、やりとりを行う企業が増え、協定式の準備も必要になります。担当職員の負担が大きくなるため、協定の実効性を慎重に見極めています」と、吉永さん。

まず大切にしているのは、本当に必要な協定内容かどうかの確認だ。災害時に活かせる内容であること、そして企業とまちの双方にとってメリットがあることを、事前の対話を通じて丁寧に擦り合わせているという。

さらに、協定を“結んで終わり”にしないこともポイントだ。異動で互いの担当者が代わることもあるため、毎年4月に確認を行い、情報を更新している。「避難場所となる施設については、年に1回企業の担当者と顔を合わせる機会を設けて、打ち合わせをします。使えるスペースや避難経路、備蓄倉庫の内容も確認し、いざというときに戸惑わず対応できるようにしています」。有事の際に企業の協力も得られるよう、細かく情報を共有しておくことで、互いの状況が明確になり引き継ぎやすいことが、この仕組みの強みとなっている。

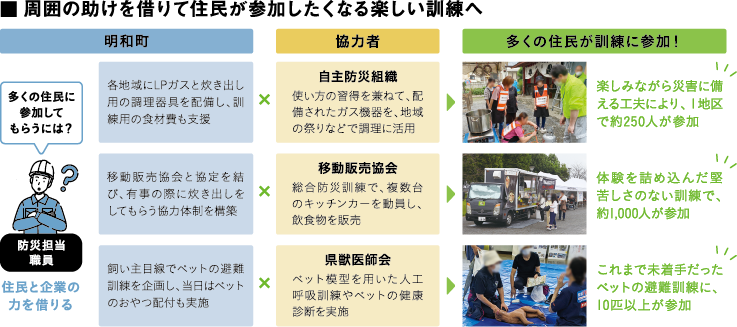

住民が参加したくなる訓練で、防災に興味をもつきっかけを。

近年、自助・共助の考えが広がる中で、同町では自主防災組織の活動も積極的に支援している。訓練や啓発活動などを行う組織には、年間上限20万円の補助金を用意し、各地区の実情に応じた取り組みを後押ししているそうだ。特に熱心な地区では、大学教授と連携して水害時の行動をまとめたリーフレットを作成したり、高齢者宅のたんすに転倒防止器具を取り付けたりと、実践的な活動が進んでいるという。

また、防災訓練は、住民の意識を高める機会だが、パネル展示やシミュレーションだけでは心に残らない可能性がある。そこで同町では参加したくなる楽しい訓練にするために工夫しているそうだ。「例えば、有事の際に炊き出しを依頼する予定のキッチンカーを総合防災訓練に招きました。別の機会では、自治会の祭りで災害用のガス機器を使ってもらうなど、楽しみながら訓練できるよう意識しています」と清水さん。ペットの避難訓練では、県獣医師会によるペットの健康診断やまちからのおやつ配付も行い、好評だったという。

▲防災訓練で、災害対応車両(ショベルカー)に試乗している様子。

▲防災訓練で、災害対応車両(ショベルカー)に試乗している様子。

限られた人員で防災対応を進めるには、他部署の職員にも自分事と捉えてもらうことが大切だと吉永さんは強調する。「普段の会話の中で、担当業務と防災の結び付きを感じてもらっています。県や近隣地域の防災担当にも積極的に相談し、関わってくれる人を増やすことで、取り組みの幅が広がりました」。清水さんも「自然災害の発生を防ぐことはできません。それならば“防災”ではなく、一人でも多くの命を守る“減災”を目指し、地道な活動を続けていきたいです」と展望を語ってくれた。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)