公開日:

本部と現場の認識不一致を防ぎ住民とライフラインを守る。

災害時の情報共有と意思決定を支援する電子黒板

大規模な断水を経験した静岡市は、有事の際の情報集約と意思決定に課題を感じたことから、防災DXに踏み出した。現場からの動画や画像を投影でき、対応を決める会議が円滑に進められるツールを導入したそうだ。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]ナイスモバイル株式会社

静岡市

静岡市

上下水道局 経営管理部 上下水道経営企画課

主査

阿部 弘一郎(あべ こういちろう)さん

台風被害で生じた課題に向き合い、導き出した“防災DX”という結論。

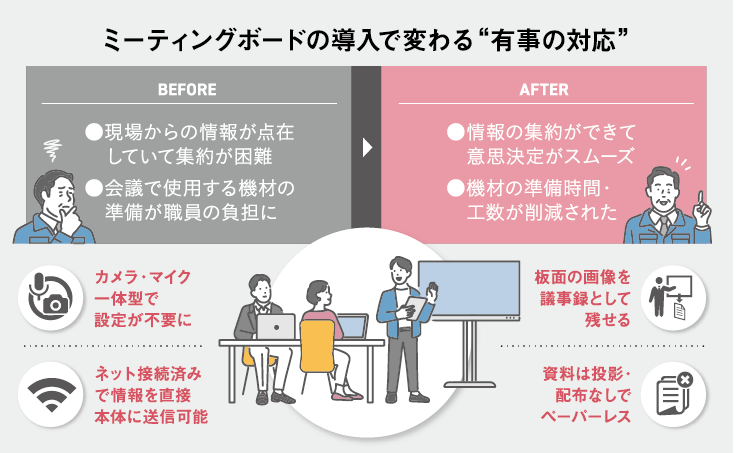

令和4年の台風15号で大きな被害を受けた同市。水道施設も被災して大規模な断水が発生した。その際に課題が浮上したと阿部さんは振り返る。「河川などから水を取り入れる取水口の閉塞や水管橋の破損などの対応に追われていました。この中で、本部と現場のやりとりが煩雑になり、情報整理が間に合わず、現場への依頼が重複するなどの混乱が生じたのです」。そこで、こうしたすれ違いを解消できるツールの検討を始めた。必要条件は、各所から寄せられる情報を集約・共有し、データで残せること。入札を経て同市が選んだのが、「ミーティングボード」だった。

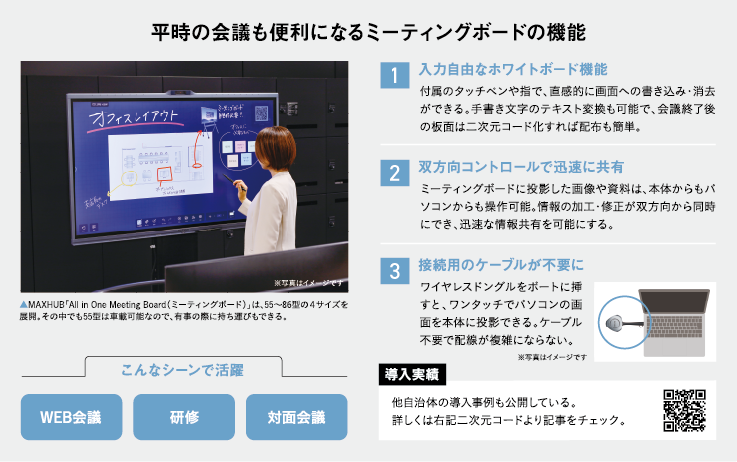

同ツールは、資料の投影や書き込みのほか、WEB会議ができる電子黒板だ。WindowsOSを搭載しており、カメラやマイク、スピーカーを内蔵。有事には災害現場の動画や画像もスムーズに共有できる、まさに求めていたツールだった。しかし、導入時には工夫も必要だったという。「当係では災害時など有事の活用を中心に考えていましたが、上長から“有事だけではなく平時も最大限活用できるのか”と指摘があったのです」。

そこで同社の協力を得て、導入済みの自治体を複数紹介してもらいヒアリングを実施。WEB会議や研修などの活用事例を収集して上長に説明を行い、理解を得たという。

現場の情報をもとに認識を統一し、迅速かつ正確な判断につなげる。

同ツールは、上下水道局の会議室に設置され、平時にはWEB会議などで活用されている。「使い慣れたWindowsの画面なので操作で困ることはありません。マイクやスピーカーなどを準備する手間も減りました」。また、多彩な機能の中でも、特に活躍しているのがホワイトボード機能。直感的に操作できる点や、画像をスムーズに共有できる点が便利だと評価する。

加えて、同じ画面を見て会議を進められるので、認識に相違が生じる懸念が低減されたそうだ。「例えば“すごい雨です”という発言だけでは、受け取り方は人それぞれです。しかし動画や画像を見せて説明すれば、全員が同じ感覚をもつことができる。この“認識の統一”が重要だと考えています」。

こうした点は有事にこそ重要で、現場から送られてくる情報をリアルタイムで共有できれば、より迅速に正確な判断を下せるようになるという。「当市では災害の備えとして携帯用の多機能端末も保有しています。それを持って現場に出れば、ミーティングボードを介して被災状況が分かります。クラウドの防災システムとも連携が可能です」。その機能が活かされたのが、令和6年9月の能登半島豪雨だった。

組織の枠を越えた情報連携で災害対策の可能性が広がる。

能登半島豪雨の発生を受けて、同市は職員の応援派遣を行った。「職員には多機能端末を持たせ、庁舎のミーティングボードと現地をつないだので、情報共有が迅速に進みました」と話す。派遣が長期間の場合、ミーティングボードを現地に持ち込めば、応援の引き継ぎもスムーズにできそうだと期待を込める。

こうした活用が注目され、同ツールに興味をもった他部局の職員が見学に来ることもあるという。「会議の規模を問わず重宝するので、広まってくれたらと思っています。ほかにも、導入済みの他自治体との情報交換や、共同の防災訓練を実施できるかもしれません」。

同市があるエリアでは、南海トラフ地震が発生する懸念があり、大規模な被害が想定されている。そうした場面において情報は命綱となる。阿部さんは、初動から使えるツールがあることは心強いとしつつ、次のように語ってくれた。「災害において情報共有を迅速・確実に行うことは、ライフラインの早期復旧につながり、住民を守ることに直結します。いざというときに最大限の力が発揮できるよう、平時から活用を広げていきたいと思っています」。

お問い合わせ

サービス提供元ナイスモバイル株式会社