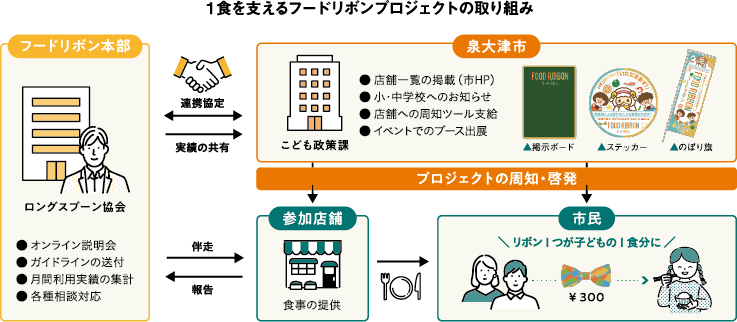

300円の思いやりで支える子どもの食事支援

子ども食堂は全国的に増加しつつあるが、開催頻度が課題となり、貧困問題の解決につながらないケースもあるという。泉大津市では飲食店の協力を得て「フードリボンプロジェクト」に官民連携で取り組んでいる。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

泉大津市

泉大津市

健康こども部 こども政策課

左:課長補佐 堀内 貴文(ほりうち たかふみ)さん

右:高橋 寛弥(たかはし ひろや)さん

子どもの貧困対策で課題だった食の支援に、地域の力を借りる。

同市では、ヤングケアラーを含む子どもの貧困対策の一環として、子どもが安心して過ごせる居場所づくりを推進。子ども食堂や学習支援など、市内に16カ所の拠点が存在しているが、特に“食の支援”に課題があったという。「子ども食堂は、だんらんの場の提供や他者との触れ合いを目的とする事業であるため、開催頻度は多くても月に2回。ボランティアが中心の民間団体に、これ以上の負担は求められません。そのため“今日”の食事を必要としている子どもたちへの支援が課題でした」と、堀内さんは振り返る。

そんなときに知ったのが、「ロングスプーン協会」が普及を進めるフードリボンプロジェクトだ。飲食店の利用客が、子どもの1食分として1つ300円のリボンを“先払い”で購入。子どもは店内に掲示されたそのリボンを使って、無料で食事ができる。店側は、その日の食材で料理を提供。基本的に定休日以外は、各店舗が定める時間内で利用できる。「この仕組みなら、ほぼ毎日食の支援を届けられます。子どもの居場所を補完できるシステムだと感じました」と高橋さん。

低予算で、手間をかけずにスタートできることも同プロジェクトのメリットだという。必要な物品は協会と市が提供するため、飲食店が新たに準備するものは特にない。市としても、周知用のチラシやステッカー、のぼり旗を制作する程度の費用負担で済む。あとは飲食店の利用客にリボンを購入してもらえれば、各店舗で自走することができる。

こうして同市では、子どもの貧困対策に広く取り組む目的で、令和6年6月、自治体としては初めて同協会と包括連携協定を締結。対策の主軸となる取り組みとして、プロジェクトを開始した。

▲かわいいリボンは子どもが手に取りやすく、見えない対象者に支援が届くのだという。

▲かわいいリボンは子どもが手に取りやすく、見えない対象者に支援が届くのだという。

参加する飲食店の負担が少なく、食品ロス削減にもつながる。

市ではまず、商工会議所や飲食店団体など各所と連携して、協力を得られる店舗を募った。チラシを見て問い合わせをくれる店舗もあったが、より多くの協力を得るため、可能な限り直接店舗を訪ね、プロジェクトについて説明してまわったそうだ。「当初は、“食事に困っている子どもが本当にいるのか?”という声もありましたが、現状を伝えると快く応じてくれました。仕入れや仕込みを増やすことなく、その日にある食材を使うため、食品ロスの削減にもなる。だから協力も呼びかけやすいです」。

参加を希望する店舗があれば、市から協会に連絡。協会は、ガイドラインや運営方法を説明し、リボンや掲示物を提供するほか、アドバイザリーとしての役割も担う。利用実績は店舗から協会へ毎月報告しており、市も協会を通じて実績を把握しているという。

市は、子どもたちや保護者への周知として、長期休みに入る前に市内の全小・中学校にチラシを配布。もっと“フードリボン”を身近に感じてもらえるよう、子ども向け啓発動画の制作も予定している。「“食事に困っても、頼れる場所はたくさんあるんだよ”と伝えたい」と、2人の言葉にも熱がこもる。

1小学校区に1店舗を目指し、地域で成長を見守る体制へ。

開始から10カ月を経た令和7年3月末時点で、8店舗が参加。468食分のリボンが寄附され、延べ269人が利用したという。「より多くの人にプロジェクトを知ってもらうため、市のイベントなどでPRブースを出展することもあります。“フードリボン、知っています!”と市民から声をかけられると、関心の広がりを実感し、うれしく思います」。

中には、友達同士で面白半分に利用するケースもあるため、その点を不安視する店舗もあった。しかし、誰でも利用できるシステムだからこそ、対象者に支援が行き届くのだという。「困窮を抱える子どもに限定すると、まわりの目が気になってリボンを使えない可能性があります。最初は友達同士の来店でも、その中に支援を必要とする当事者がいれば、その子は再び利用しやすい。実際に繰り返し利用する子もあらわれ、店舗側の理解も進んできています。とはいえ周知の際は、“困ったときに”誰でも使えるという点を伝えるようにしています」。

今後の目標は、1つの小学校区に1つの店舗がある状態を目指し、空白地域をなくしていくことだ。「子どもの貧困対策の一環として、本プロジェクトは取り組みやすい。多くの自治体や飲食店に知ってもらい、支援が広がることを期待しています」。地域と課題を共有し、官民連携・市民共創型の取り組みで解決を図る。まちぐるみで子どもたちを見守り、支える仕組みが根付きつつあるようだ。

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)