電子申請の普及が進む中、「申請不備が多い」「住民に分かりづらいと言われる」といったことに悩む自治体は少なくないだろう。こうした課題の解消を目指し、川崎市では「テックタッチ」を導入。住民が使いやすく、職員にとっても運用しやすい電子申請の実現に向けて活用を広げているという。取り組みの詳細を聞いた。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです

[PR]テックタッチ株式会社

interviewee

神奈川県川崎市

総務企画局デジタル化施策推進室

課長補佐 岡島 豊(おかじま ゆたか)さん

松田 朝太郎(まつだ あさたろう)さん

電子申請導入の実質100%を達成した後に控えていた課題。

川崎市は、令和4年3月に策定したDX推進プランで、法令などにより困難な場合を除き、電子申請が可能な手続きを令和4年度内に全てオンライン化するという目標を設定。実際に、対象となる約2,400手続きのオンライン化を果たした。

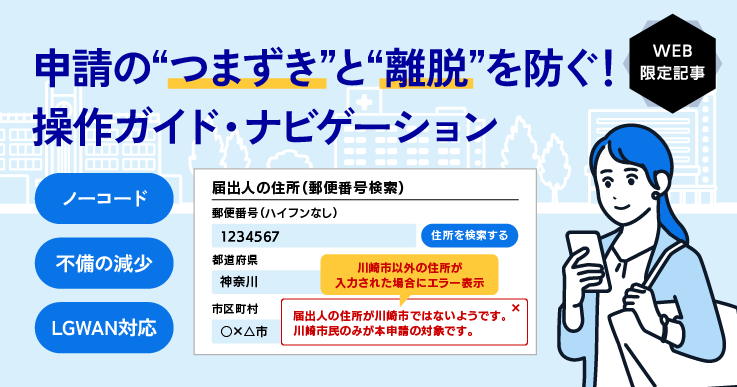

しかし、この成果とは裏腹に、ある課題が浮上したと松田さんは語る。「いつでもどこからでも申請できるオンライン申請は便利な一方で、確認や相談をしながら手続きを進めることが難しいという課題もあります。入力ミスが目立つほか、目的の申請に辿り着けず迷ってしまう利用者も少なくありません。その結果、不備の確認のために電話連絡が必要になったり、申請方法に関する問い合わせが増えたりと、新たな業務負荷が生じていたのです」。

利用者が迷う要因の一つが、手続き検索時の“表記ゆれ”だった。例えば「転入届」の申請を探す際に、検索画面で「引っ越し」という単語で検索してもゼロ件と表示されてしまう。ほかにも、各手続きの原課からは、電子申請に関する不備への対策を求める声が寄せられており、こうした課題に対応する必要があると感じていたという。

しかし、システムの改修には時間もコストもかかる。さらに、同市が採用していたのは自治体向けに汎用化されたパッケージシステムだったために、改修はさらに困難な状況だった。「とても便利なシステムで定期的なアップデートもされていたのですが、当市に合わせた細かいカスタマイズは難しい。現状のシステムを使いつつ、どのようにUI※を高めていくか、非常に悩ましい部分でした」。

このジレンマを解決する方法はないかと探していたところ出合ったのが「テックタッチ」だった。

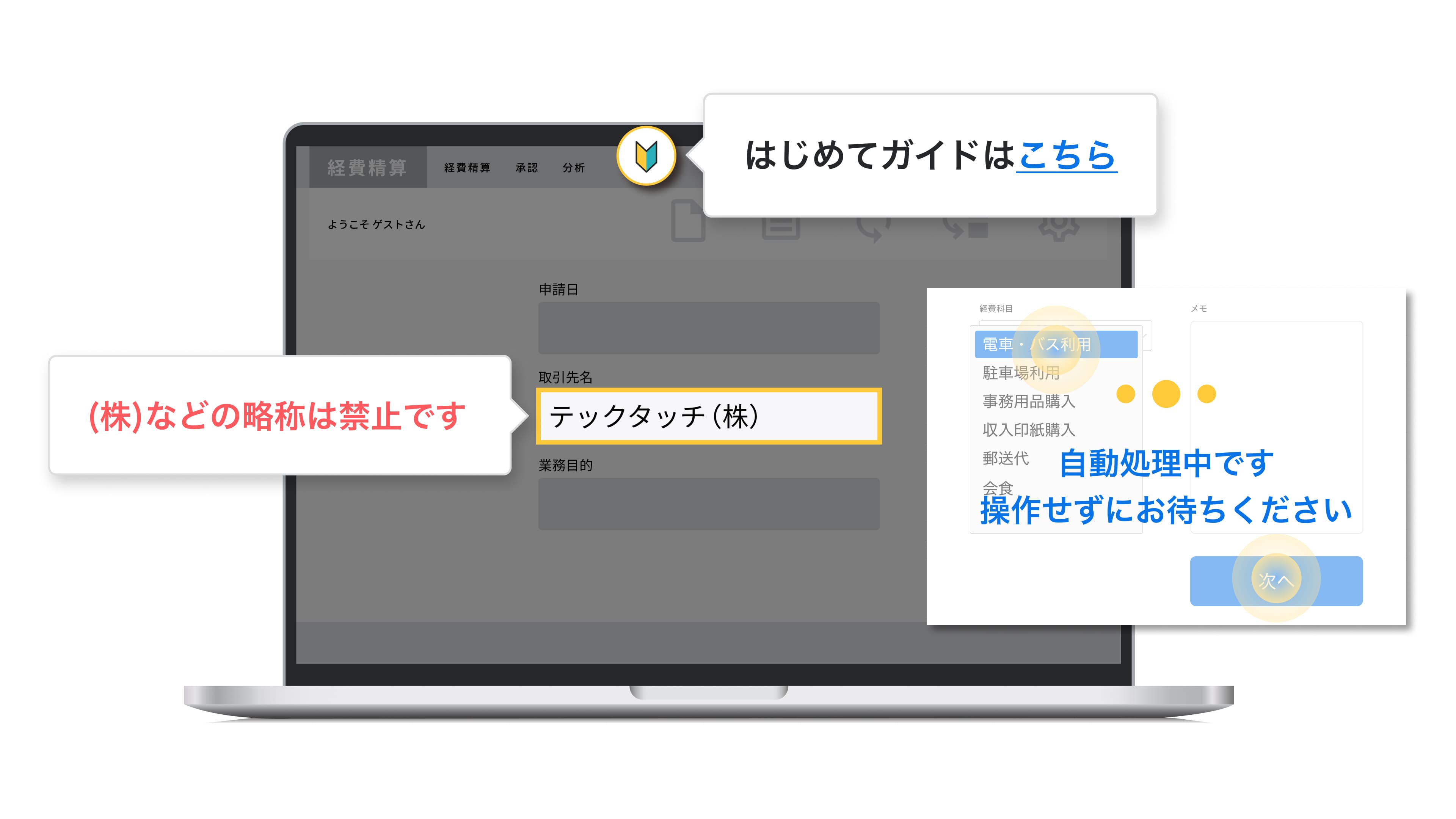

テックタッチは、システムの画面上に吹き出しやポップアップ、選択分岐などを表示し、ユーザーの操作をサポートする“デジタルガイド”として、誤入力や誤操作を防止する。職員がノーコードで作成できるため、コストを抑えつつ、かつ迅速にシステムのUI向上ができるというものだ。

実際に同社からプロトタイプを提示してもらい、テストした上で、これなら課題解決につながりそうだと確信した同市は、令和6年11月にテックタッチを導入、電子申請の利便性向上に向けた取り組みを開始した。

※UI=「User Interface(ユーザーインターフェース)」の略。 ユーザー(利用者)が製品やサービスを利用する際に接する画面や操作方法などのこと。

対象とする手続きの優先順位を決め、スムーズに庁内展開を進める。

電子申請をより使いやすくするといっても、同市ではすでに多くの手続きが電子化されているため、「どこから着手するかを考える必要があった」と岡島さん。

「そこでまず取り組んだのが、手続きの種類に関わらず共通する課題の改善でした。具体的には、検索画面での表記ゆれや、『操作マニュアルが見つからない……』『申請内容の確認方法・利用者登録の手順が分かりづらい……』といった利用者のつまずきを解決するため、より分かりやすい操作環境を提供するデジタルガイドを追加しました」。

▼実際の操作イメージを見る

共通機能へのガイド導入が完了すると、続けて個別手続きの改善に着手した。各手続きの実務は原課が所管しているため、対象の手続きごとに原課から協力を得る必要があった。ここでも進め方を工夫したと松田さんは語る。

「同社と協力し、入力不備による差し戻しが多い手続きをピックアップして、改善の対象を選定していきました。初期段階ではデジタル化施策推進室と同社が改修を担うことにして、原課の負担も軽減しています」。もとより原課では、電子申請の不備に対する架電などに負担を感じていたので、改修の案内をした際には『待っていました!』『ぜひお願いします』という反応が得られたそうだ。

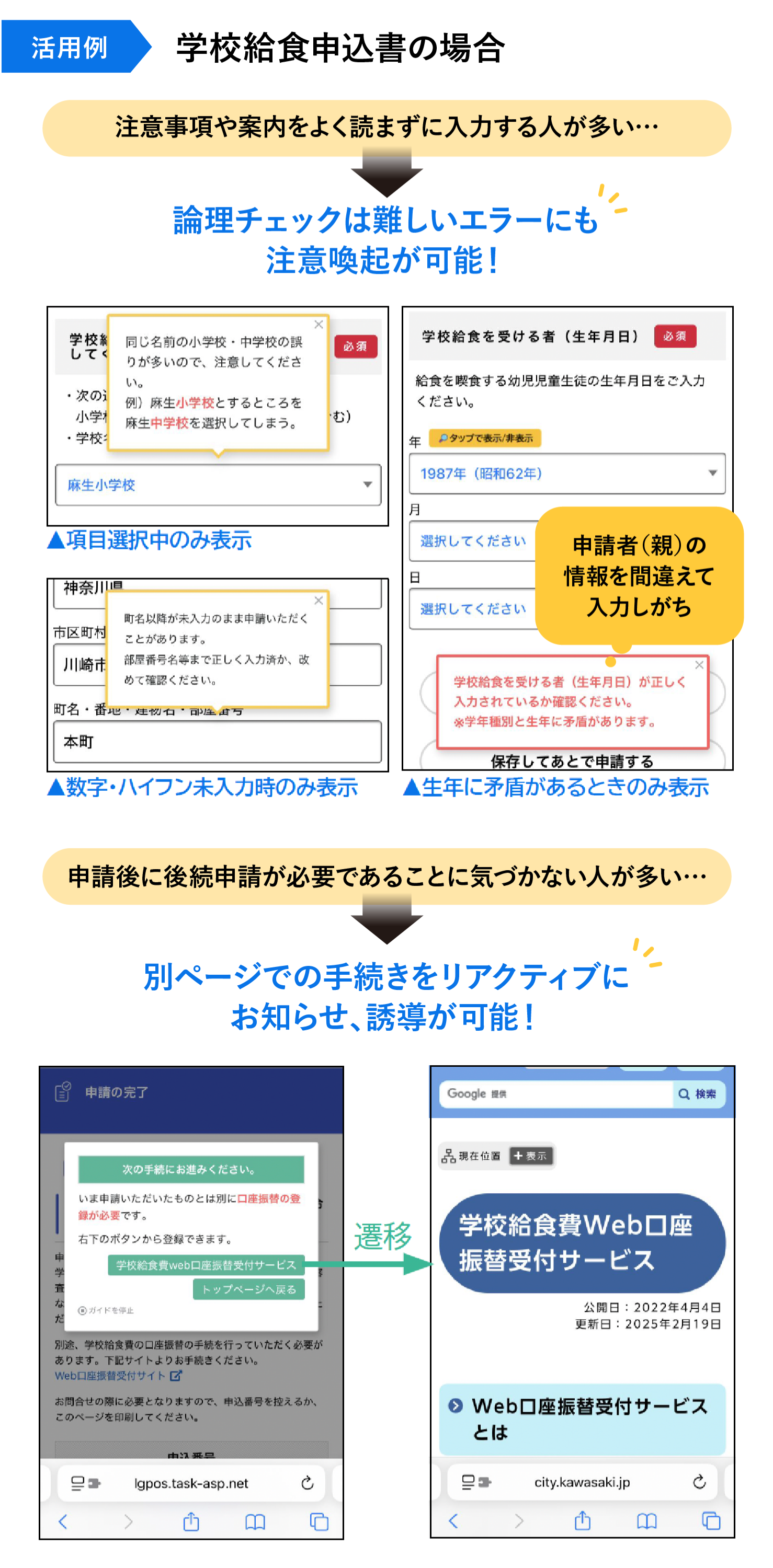

こうして“学校給食申込書”や、“子どもの予防接種”などの手続きが選ばれ、デジタルガイドの実装が進められていった。例えば、子どもの生年月日を記載する項目に誤って申請者(親)の生年月日を入力してしまうケースがあったため、注意喚起の吹き出しを表示。

また、基本情報の入力後は別のサイトに遷移して口座振替の手続きを進める必要があるが、ここに気づかず手続きを終えてしまうユーザーが多かったため、口座振替手続きへ誘導する吹き出しを表示して手続きの漏れを防ぐ、といった具合だ。このように、デジタルガイドの実装を進め、反映が終わった電子申請を順次公開していくと、その効果があらわれはじめた。

住民の利便性を高めつつ、業務改善効果も生み出す。

デジタルガイドを実装後、変化に気づいたのは原課の職員だった。「改修した画面をアップしてしばらく経つと、原課から『差し戻しなどの申請不備が減っている』といった声が耳に入るようになりました。また、トップページの共通機能やマニュアルの部分についても、『UIが非常によくなった』と好評でした」。

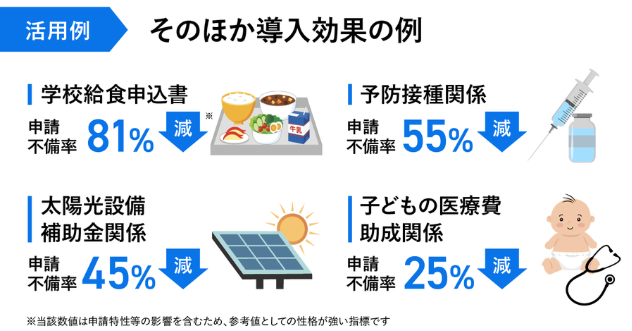

同室の検証によると、実際に様々な手続きで導入効果があらわれており、学校給食申込書の手続きでは、導入前と比較して申請不備率が81%減少。さらに、予防接種、太陽光設備補助金、子どもの医療費助成関係手続きで、それぞれ申請不備率が減少している。

それ以外の手続きについても、一定の効果が見込まれており、減少した分だけ職員はコア業務に専念できるようになるだろうと期待されている。「これらの数値は、他施策の影響などを考慮していない暫定的なものではありますが、ヒアリングによると、ほとんどの原課が業務改善の手応えを感じているようで、その効果を裏づける結果といえます」。

こうした変化を受け、庁内からは「この手続きにもデジタルガイドを入れてほしい」という要望が多く寄せられているそうだ。

ちなみに、松田さんも原課からの依頼を受け、自分でチャレンジしてみようとデジタルガイドをつくってみたという。「実は令和7年4月に現担当に着任したのですが、実際にやってみると専門的な技術や知識は不要で操作性もよかった。レクチャープログラムもあり、簡単につくれたという印象です」。

また、デジタルガイドはすでにつくられている類似のものがあれば、それをコピーして作成することもでき、さらに作業がラクになる。「もし迷うことがあれば、同社がメールや電話でサポートしてくれますし、毎週一度、オンラインでの定例会も行っているのでその場で聞くこともできます。さらに、効果が出そうなポイントもアドバイスしてくれる。このサポートは有り難いですね」。

こうして、リストアップされた手続きから順次同サービスを実装。反映済みの手続きにおける効果を検証しながら、さらに対象を広げていく予定だという。

原課の自走をサポートしつつ、誰もが使いやすい電子申請の実現へ。

令和6年4月時点で、同市の電子申請は手続き数にして約2,700件。電子化可能な手続きはほぼ100%が電子化されているため、今後はこの電子化率をキープしつつ、利用率をいかに上げていくかが課題だと岡島さんは話す。「とにかく“分かりやすさ”が肝心です。住民が、電子申請で手続きしようと画面を開いても、分かりづらいと感じて離脱してしまったら、次は窓口に来ることを選ぶでしょう。デジタルガイドで分かりやすさを加え、さらに手続きが途中で止まらないように知恵を絞り、電子申請を繰り返し利用していただける工夫を重ねていきたいと思います」。

また、庁内においては、各課がそれぞれで作成できるよう、自走の後押しもしていきたいと付け加える。「手続きの内容は原課が一番よく理解しています。つまり、われわれがまだ気づいていない電子申請の課題も埋もれているはずです。そうしたものを原課の職員が発見し、改善していく環境を整えて、利便性向上につなげていきたいですね」。

電子申請可能な手続きの割合が、全国トップクラスとなった同市。使いやすさを高めることで電子申請がより選ばれるようになり、住民の暮らしはさらに便利になることだろう。

松田さんは、「入口である電子申請の活用推進と同時に、当室では申請を処理する内部事務のデジタル化も進めています。手続きをデジタルで完結させられる“デジタル市役所”の実現に向け、引き続き取り組んでいきたいです」と話す。その目標に手が届く日も、そう遠くないはずだ。

関連記事はコチラ

関連記事はコチラ

▶ 住民も職員も迷わず使える!システムの利活用と定着化を支援するツールとは。

- さらに進化するテックタッチの機能 -

(1)LGWAN対応で財務会計等の内部事務システムでも利用可能に

一部の省庁や自治体で先行導入されていた「テックタッチ」をLGWAN接続でも利用できるように開発対応した「テックタッチ for LGWAN」をリリース。住民向けサービスだけでなく、庁内の各種システムにおいてもセキュリティを担保した状態で活用可能に。

(2)既存システムにAI機能を簡単に追加できる

システムの画面に、ChatGPTの入口を追加できる「AI Hub」。これにより、職員のAI活用を促進し、ルール順守のチェックや校正・校閲、要約などをプロンプト不要でボタン一つで実行が可能に。さらに、既存システムの改修も必要ない。

(3)ユーザーの声に応えて操作性を大幅に向上

ノーコードでシステムの画面をより簡単につくり変えることができる「デザインパーツ」の充実化をはじめ、使わない項目を非表示にして誤入力を防ぐ機能や、所属部署・エリアなどのユーザー属性に即した表示、日付の入力ミスのチェックなど、さらに使いやすさを追求している。

.png)

.jpg)