激甚化する災害への備えは、全自治体にとっての課題だ。その中の一つが“通信手段の確保”だが、災害時のためだけに防災通信を整備するのは、財政の面で大きな負担でもある。

そうした中、「株式会社インターネットイニシアティブ」が提供を開始した「IIJ公共安全モバイルサービス」は、公用携帯で災害時にも強い通信環境を確保するというもの。総務省の指針に準拠し、自治体への普及も拡大しているという。同社の担当者に詳細を聞いた。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです

[PR]株式会社インターネットイニシアティブ

Interviewee

株式会社インターネットイニシアティブ

モバイルサービス事業本部 MVNO事業部

左:サービス開発部長 齋藤 毅 (さいとう つよし) さん

右:サービス開発部 担当部長 奥山 大輔 (おくやま だいすけ) さん

「災害時の通信をどう確保するか」という疑問への回答。

災害発生時、被災地では膨大な情報が行き交い、それをどう捕捉して復旧に活かすかが自治体にとっては大きな課題となる。その際に生命線となるのが“通信”だ。株式会社インターネットイニシアティブ(以下、IIJ)の奥山さんは現状を以下のように語る。

「近年の災害でも、発災後の通信確保は課題とされています。さらに、災害対応においては自治体や警察、消防など組織をまたいだ連携が必要になりますが、無線機など災害用の通信機器は各組織によって異なるため、組織間のやりとりに課題を感じていると聞いています。これに対する取り組みが必要とされているのです」。

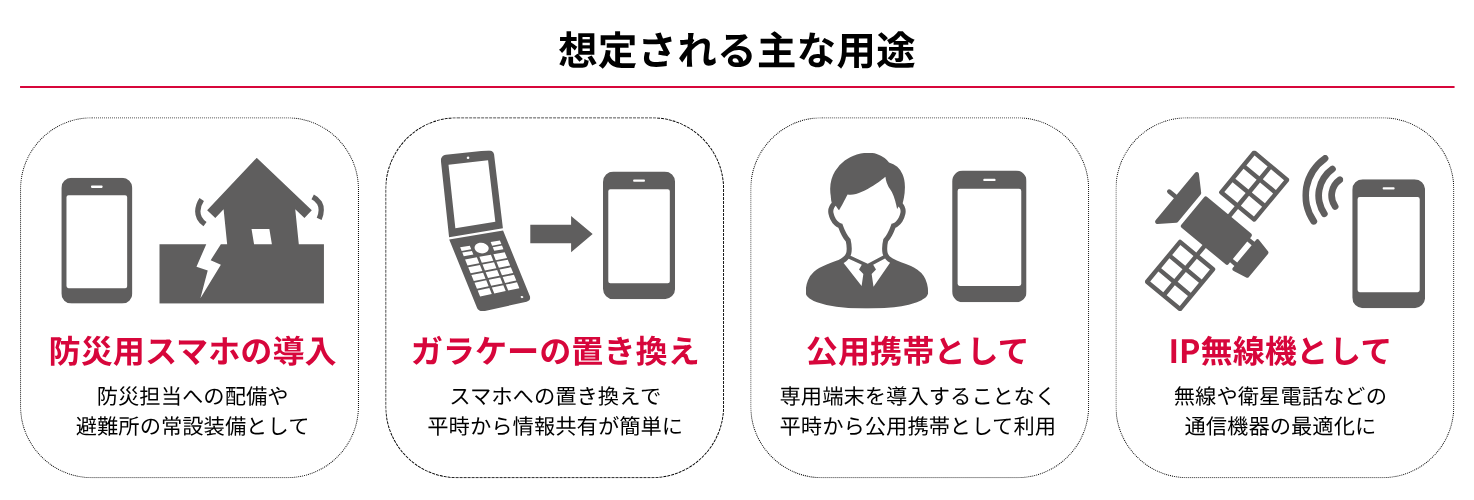

また、防災用のスマートフォン導入を検討する場合にも壁があると付け加える。「現在使っている携帯電話がいわゆる“ガラケー”の場合、どのように更新するかが悩ましい。あるいは公用携帯がないため、やむを得ず個々人のデバイスを使う“BYOD”をしているケースも見られますが、セキュリティの面で好ましくありません。かといって予算を組むのは難しい、というのが現状のようです」。

こうした現実や、大規模災害で発生した通信に関する課題を踏まえ、総務省は「公共安全モバイルシステム」に関する取り組みを推進している。

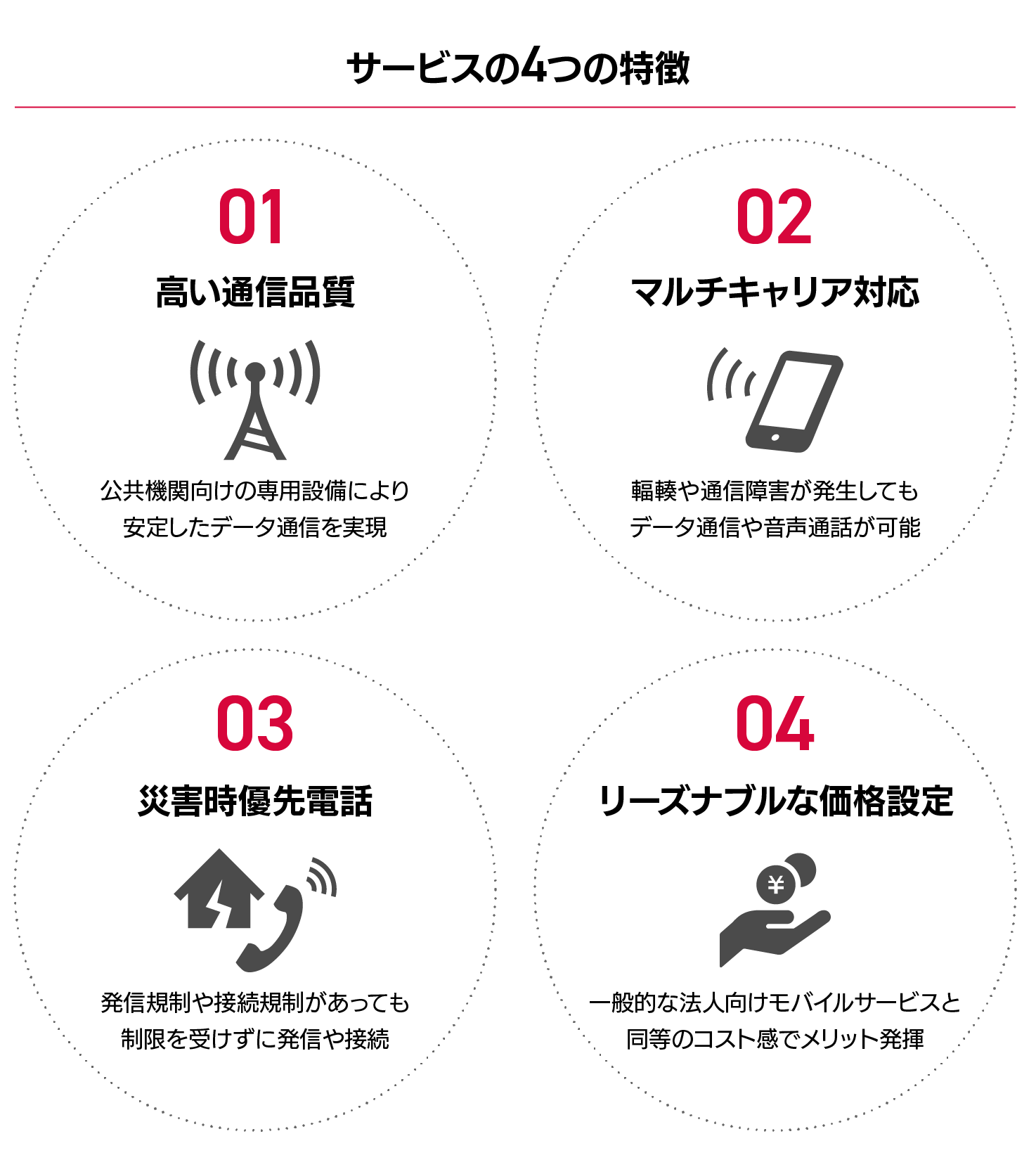

同システムは、平時は業務における連絡用の通信端末として活用しつつ、災害発生時には公共安全業務を担う機関がスムーズな連絡・情報共有を行なえるようにするためのもの。前提として「2つの通信事業者回線が使用可能(マルチキャリア)」、「災害時優先電話を利用可能」、「既存の携帯電話技術を活かしつつ、通信の安定性と低コスト化を狙ったもの」といった方針が示されており、このシステムを自治体や消防、警察などが活用することで、災害対応の効率化・迅速化が進むと期待されている。

このシステムは「公共安全LTE(Public Safety-LTE, PS-LTE)」の名称で実証実験を重ね、令和5年秋に「公共安全モバイルシステム」に改称された。IIJは「PS-LTE」時代の令和元年度からこの事業に参画。実証実験の成果と自社の知見をもとに、令和6年4月より「公共安全モバイルシステム」に準拠した「IIJ公共安全モバイルサービス」の提供を開始したという。

マルチキャリアという安心をベースに、専用設備で品質も確保。

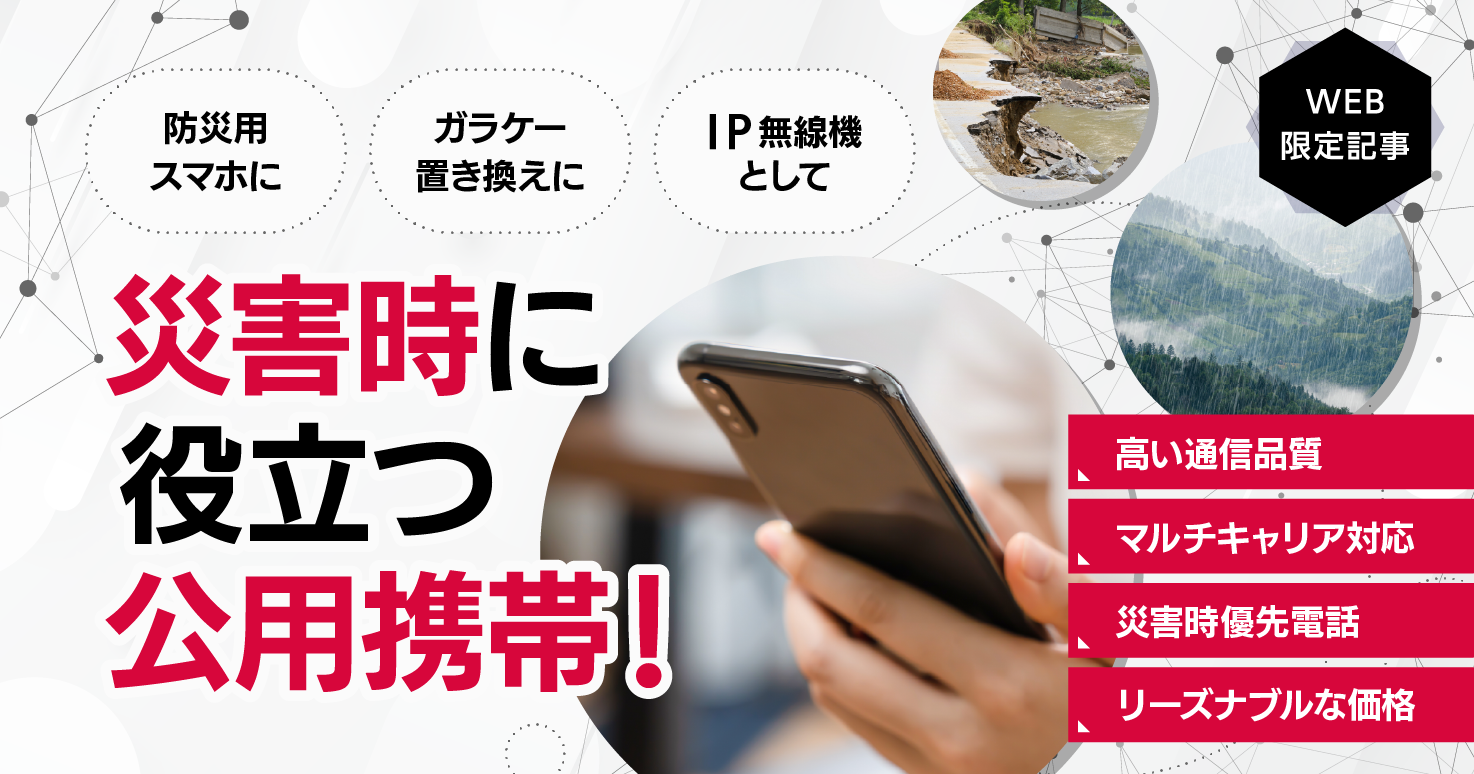

IIJ公共安全モバイルサービスは、“行政向け”と“防災”という目的に特化しつつ、総務省の定めた基準を満たして開発された。IIJは、令和7年6月時点で、公共安全モバイルシステムに対応したサービスの唯一の提供事業者にあたる。また同社のサービスは複数の事業者を通じて再販もされている。IIJの齋藤さんは説明する。

「これまで当社がMVNO事業で蓄積してきた技術や知見が、このサービスに注ぎ込まれています。これにより、自治体のコスト負担を抑えつつ災害対策の課題解決に貢献できると考えています」。

また同サービスは、災害発生時の活用と、平時の運用におけるコスト負担の軽減を考えた特徴を備えているとも述べた。

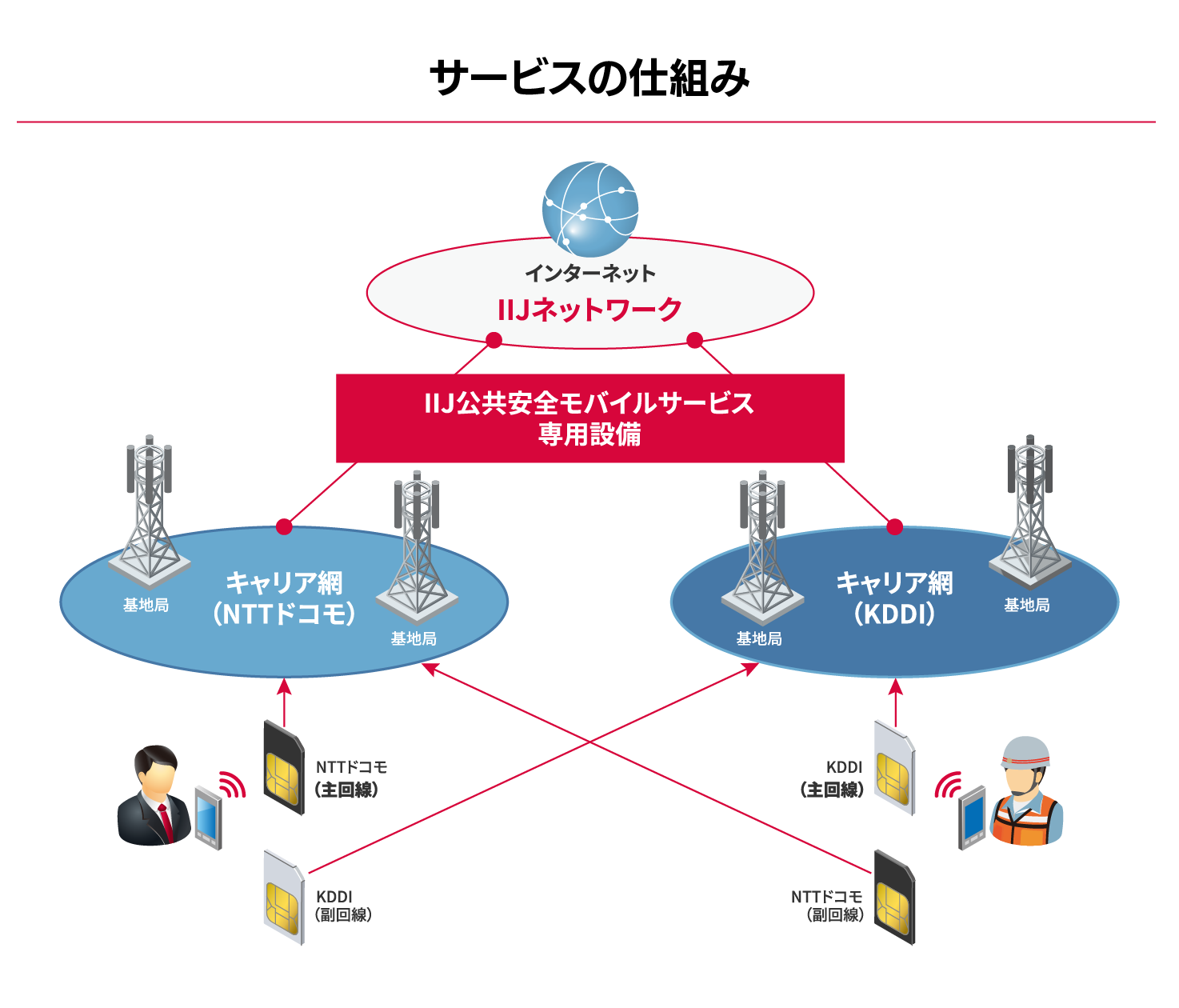

「まずは通信の品質と安定性です。携帯電話事業者のネットワークから先の区間を、共用設備ではなく公共機関向けの専用設備を介して行うことで、通信が混雑した際にも影響を受けにくい仕組みとなっています。平常時の利用と非常時の利用、その両方を意識した設備構成です」。

そして、さらに安定性を高めるのがマルチキャリア対応だ。仮に1つの携帯電話事業者(キャリア)の基地局などへのアクセスが輻輳した際には、回線をメインからサブのキャリアに切り替えることで、通信の途絶を防げるという。基地局や設備の被災によるトラブル発生時に有効で、平時でも、イベントなどで局所的なアクセス集中が発生した際に効果を発揮する機能だ。

ただし、こうした機能を有していても、なお通信が集中した際には規制が行われる場合がある。そうした影響を回避するのが、オプションの“災害時優先電話”だという。「災害発生時に発信規制が行われた場合でも、防災関係機関などがその規制を回避して電話を発信できるサービスを各キャリアが用意しています。この機能を追加することで、非常時でも規制を受けない通話が可能になります」。

これらの機能を併せ持っているため、平時では公用携帯電話、有事の際には災害時非常通信機としてIP無線機のように活用できる。また、こうしたサービスを導入する際にはコストがネックになる場合が多いが、同サービスでは、マルチキャリアにおける設備の共用化を可能な限り進め、各キャリア独自の部分をそこに乗せるという手法をとっているため、個別に2社と契約するよりもコストを低減できるのだという。

行政分野でも導入が拡大中。自然災害での活用事例も。

自治体業務において、通信のフェーズフリー性を高める同サービス。すでに行政からの注目は高まっており、省庁や自治体への普及も進んでいるという。IIJの奥山さんはこう説明する。

「導入タイミングとしては、防災用スマホの導入時や、公用携帯として使ってきたガラケーからの置き換え、といったケースが目立ちます。まずは少ない台数から試験的に始めたいという自治体もあります」。

また、サービス提供開始からまだ日が浅いため事例は多くはないが、災害において実際に使用された例もあるという。「自然災害で、現場での通信に活用されました。特にトラブルなどなく、快適に使えたという声が届いています」。

ほかの自治体からも「問題なく使えている」という反応が寄せられており、奥山さんは「通信は使えて当たり前。その環境を継続的に提供できており、不満や要望が上がってこないことが当サービスへの評価だと受け止めています」と話す。

ちなみに、IIJのような、MVNOと呼ばれるSIM取扱い業者には、あまり良くないイメージを持たれているケースもある。そうした先入観もくつがえしたいと力を込める。「実際に、導入いただいた自治体の職員から『MVNOに対するイメージが変わった』と言われることもあります。当社としても、非常に前向きな言葉だと感じています」。

こうした評価の背景には、同社の充実したサポート体制がある。IIJ公共安全モバイルサービスは最短6日で導入可能となっており、初期設定などの導入支援も提供。「通信と同時に端末も更新したい」といった要望には適切な機器を提案し、端末の導入はもちろん運用開始後までを伴走するという体制をとっているという。

さらに機能を磨きつつ、災害対応公用携帯のスタンダードに。

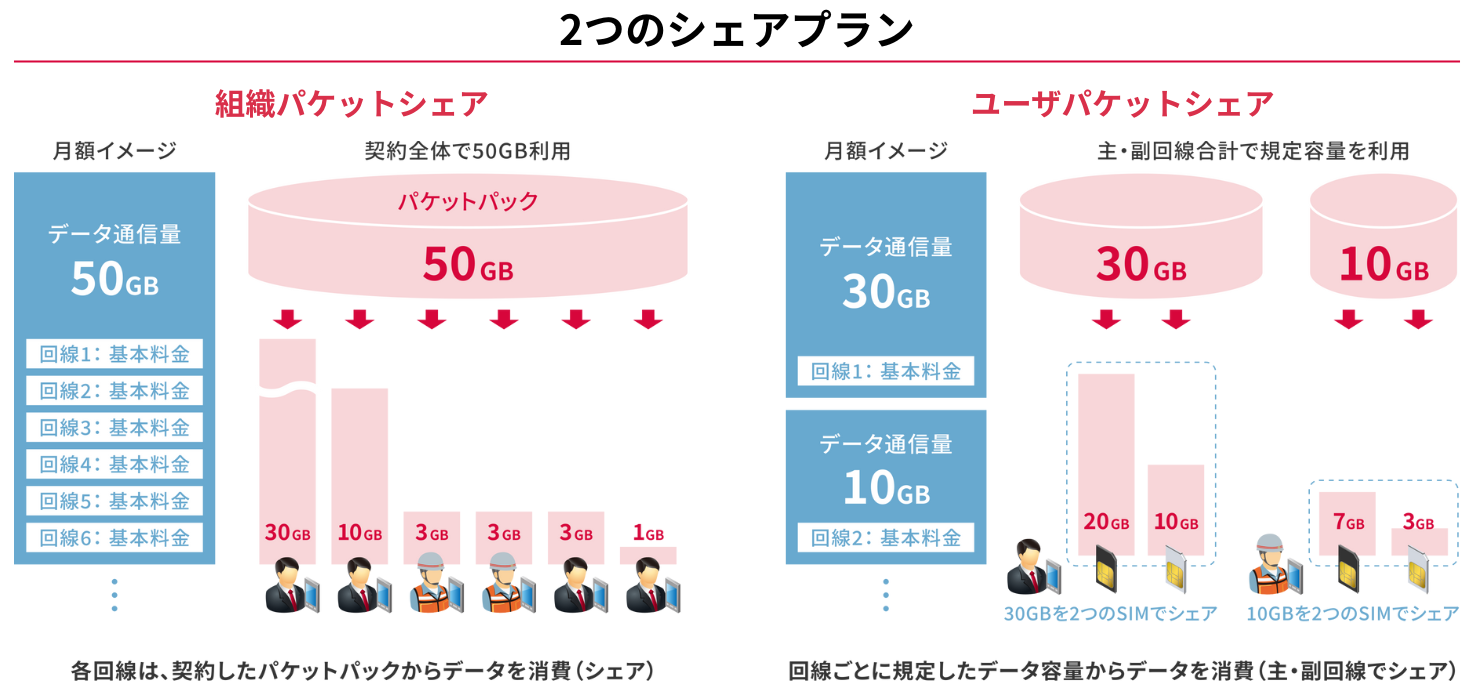

総務省の公共安全モバイルシステムは、これまで多くの実証実験や研究を重ね、各自治体や防災関係機関での実装を目指してきた。同社もこうした動きと足並みを揃えており、齋藤さんは「さらに安定的なサービスの提供、通信品質の維持に努めながら広めていきたい」と目標を語る。そうした動きの中でも特筆すべき点が、自治体のコスト負担を抑えるために設けられた“データシェア”という仕組みだ。

「例えば2つの回線を個別に契約した場合、各社で使えるデータ通信量(ギガ)は決まっています。当社の場合はこのデータ通信量を共通化しているため、“どちらを何ギガ使ったか”ということを意識する必要はありません。また、組織単位で共通的なギガを設定するプランも用意しており、職員によって使う通信量の多寡があってもそれを合算して考えることができます」。

これにより、通信量を効率的に使うことができ、結果として利用料金を抑えることにもつながる、という仕組みだ。「防災は大切だが過剰な投資はできない、という行政の事情も我々は理解しています。だからこそ、“予算の面で厳しい”という自治体にも活用いただけるよう、様々な工夫をしています」。

自治体や省庁のニーズも取り入れつつ進化してきた同サービス。今後は音声だけでなく、データ通信に特化したサービスも検討しており、すでに実証実験の段階にあるという。「私たちがお届けするのは、あくまでもツールであって、災害に備える手段の一つですが、被災現場での活動に貢献できるものだと自負しています。地域を守るという自治体の取り組みにおいて、当サービスがその一助になれば嬉しいです」と語る奥山さん。今後も、通信という見えないライフラインをつなぎ続けながら、自治体を支えてくれることだろう。

株式会社インターネットイニシアティブ

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10番2号

https://www.iij.ad.jp/

お問い合わせ・詳細はこちら