自治体が自ら稼ぎながら関係人口を増やすまちづくり

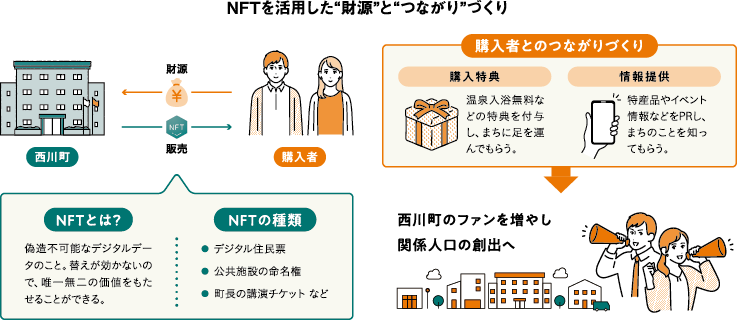

新たな財源確保を目指して「かせぐ課」を設置した西川町。自治体として初めてNFT※によるデジタル住民票の販売に取り組むなど、一歩先を行く同町の“稼ぎ方”について話を聞いた。

※NFT=Non-Fungible Token(“代替不可能なトークン”を意味する。ブロックチェーン技術によって唯一性をもたせたデジタル資産のこと)

※下記はジチタイワークスVol.37(2025年4月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

西川町 かせぐ課

西川町 かせぐ課

左:NFTサウナ係 兼 商工係長

渋谷 章吾(しぶや しょうご)さん

右:商工係 主事

横川 静玖(よこかわ しずく)さん

“西川町のファン”を増やし、人口減と財政難を食い止める。

少子高齢化による税収減で、財源確保に苦慮している自治体も少なくないだろう。同町もそんな自治体の一つだ。人口5,000人を切るこのまちは、県内でも一、二を争う高齢化率で、まちの持続可能性を考えたときに、かなり瀬戸際に立たされている状況だという。

「人もいない、お金もない状態だと何も進まないので、まずはお金を稼ぐ必要がありました。そこで設置されたのが、“かせぐ課”と“つなぐ課”です。多方面から当町に関わってくれる人たちとのつながりを大事にしてファンになってもらうこと。さらに、そこから新たに財源を生み出すサイクルをつくっていきたいと考えています」と、渋谷さんは語る。

かせぐ課は、商工振興全般を担う商工係と、NFTサウナ係から成る。ここで得た収入は、町立病院の維持・存続と高齢者福祉の充実を主な目的とした基金に積み立てられる。一方、つなぐ課はふるさと納税の推進や関係人口の創出、移住定住の対応などを担当。この2つの課が、町内外の人々との関係構築と財源確保に尽力している。

若年層・富裕層をターゲットにNFTを発行し、大きな成果に。

かせぐ課による財源確保の取り組みは、NFTの販売や未利用財産の売却、移動式サウナの販売、補助金の獲得と多岐にわたる。特に注目されているのがNFTだ。同町は、令和5年4月に自治体で初の「デジタル住民票NFT」を発行。購入者は同町のデジタル住民であることが証明され、まちを訪れた際には温泉入浴が無料になるなどの特典が受けられる。単価1,000円で販売数1,000個に対して、1万3,440個の購入需要を集めた。

元々、同町の観光におけるメインターゲットは登山客や夏スキー客。しかし、観光客の高齢化が進んでおり、今後若年層や富裕層に対し、まちへの興味をもってもらうにはどうしたらいいかが課題となっていた。そこで、NFTの活用に着目。その希少性の高さから、若年層や富裕層に購入者が多いという。その後も、町長の講演チケットや公園の命名権といった多種多様なNFTを販売。購入されたNFTは転売が可能で、それによる2次販売手数料もまちの歳入となる仕組みになっている。最終的な売上は、約300万円にのぼると見込んでいるそうだ。

NFT販売のメリットは、売上だけではないという。「NFT購入者に対して、当町のイベント情報などを週1回、無料で発信できています。このつながりも大きな財産です。実際、イベントに来てくれた人から“私、デジタル住民なんです”と声をかけてもらえることもあります」と、横川さん。

一定の手応えを感じている一方で、「稼ぎつづける難しさも実感しています」と渋谷さんは話す。例えば、ターゲットに刺さる次の商品やサービスの開発だ。「せっかく関係ができたので、飽きられないように流行やターゲット層の興味関心にアンテナを広げておかなければなりません。市場調査のほか、当町を訪れてくれたデジタル住民の皆さんと交流会を開催し、対話を通してニーズを調査したり、アドバイスをもらったりしています」。

▲東京でデジタル住民票保有者との交流会を実施。まちに関わってくれる人とのつながりを大事にしている。

▲東京でデジタル住民票保有者との交流会を実施。まちに関わってくれる人とのつながりを大事にしている。

職員一人ひとりが事業の意義と予算の流れを意識するように。

公平・公正であることを求められることが多い自治体職員が、思考を“稼ぐ”に切り替えるのは大変なことだろう。しかし、令和4年度から就任した現町長が「予算6原則(ニーズベース・地域課題解決・経済効果・関係人口・持続可能性・財源確保)」を掲げ、これに即した予算編成に取り組むよう全庁的に意識改革が進められた。これにより、職員たちは“誰のための何の事業か”をより一層真剣に検討し、さらに“その予算をどこからもってくるか”まで考えるようになったそうだ。「これまで“稼ぐ”という考えをもっていなかったので、配属された当初は戸惑いもありました。しかし、どの部署も自分の仕事を通して“まちを存続させ、みんなを幸せにする”という目標をもって頑張っている。だから、稼ぐことも“まちのためになる取り組みをしている”と思えるようになりました」。また、行政の取り組みは、着手してすぐに結果が出るものは多くないとのこと。そうした中で、同課の業務は売上として成果がすぐ見えるのもやりがいとなっているそうだ。

横川さんは「今後もNFTの種類を増やしていきたいと思っています。どんな商品やサービスをつくっても、伝わらなければ届きません。きっかけは何であれ、多くの人とつながりをもって、少しでも当町のことを知ってもらうことを意識していきたいです」と展望を語ってくれた。この先も同町の取り組みからは目が離せない。

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)