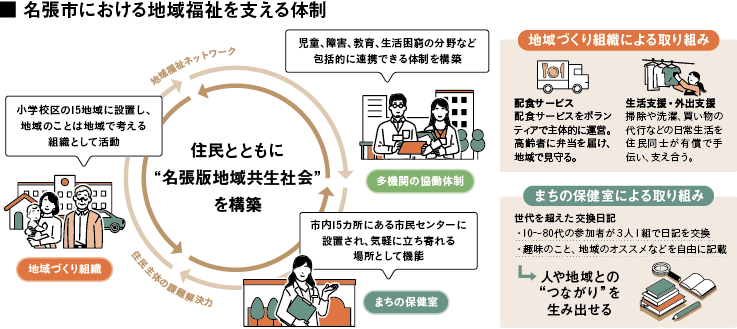

地域課題を住民自ら考え行動する互助のまちづくり

限られたリソースでまちを維持するため、自立した地域コミュニティづくりに取り組む名張市では、支え合う地域福祉の体制がある。どのように住民の“自治力”を高めてきたのか。20年前から続く取り組みについて聞いた。

※下記はジチタイワークスVol.36(2025年2月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

左:地域環境部 協働のまちづくり推進室

左:地域環境部 協働のまちづくり推進室

室長 伊奈 眞由美(いな まゆみ)さん

中央:福祉子ども部 医療福祉総務室

室長 福本 耕平(ふくもと こうへい)さん

右:福祉子ども部 地域包括支援センター

センター長 柴垣 維乃(しばがき ゆきの)さん

区長制度を廃止して新組織を設立し、使途自由な交付金で自立を促す。

同市では、20年前からすでに少子高齢化や過疎化を対策すべき課題として認識していたという。平成の大合併では、住民投票により合併しない道を選んだが、財政的には厳しい状況に。今後、限られたリソースで地域を存続させるためには、行政だけが公共を担う従来のやり方から脱却する必要があると判断。そこで、住民と協働できる体制づくりを加速させたのだという。

まずは、従来の自治会のあり方を整理し、小学校区を単位とする15の地域に自治組織「地域づくり組織」を設置。同時に、これまでごみ回収や防犯灯管理など、目的別に交付していた地域向けの補助金を統合した「ゆめづくり地域交付金」を創設した。この交付金は使途が自由で、事業や補助率を限定していないそうだ。このような枠組みにした理由を伊奈さんは次のように話す。「活用の自由度を上げることで、地域で必要なものを自ら考え、使ってもらえます。行政が地域に委託をする上下の関係ではなく、主体的に地域活動に取り組んでもらおうというねらいがありました」。

制度創設の際には、従来と異なる方法に反発も一部あったという。それでも当時の職員たちは地域に足を運び、丁寧に説明を行った。地道な活動と取り組みの継続により、住民の間には徐々に理解が広まり“自分たちのことは自分たちで解決する”意識が浸透。また、行政と地域の信頼関係も構築されていったそうだ。

日常の雑談から困り事の相談まで「まちの保健室」で丸ごと受け止める。

地域づくり組織を設立した後は、それぞれの組織で地域ビジョンの策定を進めた。将来像や方針を住民同士で話し合いながら、“どのような未来を描きたいのか”を地域ごとに考えてもらったそうだ。さらに、行政と地域が協働してビジョンの達成に向けて取り組めるよう、このビジョンを最大限尊重した「地域別計画」を策定し、市の総合計画に位置付けたという。また、従来の公民館を市民センターに移行して、住民が活動する拠点をつくった。「公民館のままではできなかったことが実現できました。住民がカフェを開き、高齢者の居場所をつくるなどの活動もあります」と福本さん。ほかにも、地域づくり組織の活動としては、高齢者に定期的に弁当を運ぶ配食サービスのボランティア、家事や買い物など日常生活に助けを必要としている人への支援サービスなどがあるそうだ。

また、そのような活動に行政が連携しやすい体制づくりとして、「地域マネージャー」というポジションを部署内に設置。地域で行われるイベントに出向くなど、住民と直接コミュニケーションを取っているのだという。このポジションには、現在、若手職員が配置されており、自治体職員に欠かせない住民と直接関わる機会が、人材育成にもつながっているそうだ。

これらの取り組みによって関係性が深まると、住民から福祉に関する相談の声が聞こえるようになってくる。そこで同市は、平成16年度から順次、市民センター内に福祉の総合的な相談窓口として“まちの保健室”を設置。ここには介護福祉士や看護師などの専門職が常駐しており、気軽に立ち寄って何でも相談できる場所づくりに努めている。「行政は縦割りで区切られていますが、住民が抱える課題は多岐にわたり、分野を超えた複合的な支援が必要です。まちの保健室ではそれらの相談を丸ごと受け止め、必要な支援へつなげます。相談だけでなく、雑談も歓迎しており、信頼を築きながら課題に寄り添えるのも特徴です」と柴垣さんは語る。

▲気軽に話せる身近なワンストップ相談窓口として設置。

▲気軽に話せる身近なワンストップ相談窓口として設置。

今後も体制を維持するために担い手不足の課題に取り組む。

まちの保健室では、密な関係を継続できるよう職員を長期間配置するようにしているという。住民との長期にわたる信頼関係の構築によって、表出しづらい課題に気づけることもある。時には、課題を抱える本人ではなく、周囲の住民から声が上がることもあるそうだ。

長い時間をかけてつくり上げた住民との関係や、“みんなで参加して、自分たちのまちは自分たちでつくる”という意識。同市の取り組みは多くの自治体の参考になるだろう。

その一方で、「課題はまだ残されています」と福本さん。「地域づくりの発展を支えていただいた皆さんに、現在も活動をリードしてもらっています。しかし、今後も継続していくためには、次世代にバトンを渡すことも必要です」。それに加え、地域にある民間企業、団体などとの連携も重視していきたいという。行政と住民、両者の意識変革によって各地域が自治する仕組みを構築した同市。今後も地道に取り組みを続け、地域を支える体制づくりを進めていく方針だ。

.png)

.jpg)

】バナー広告_株式会社ICHICO_PR.jpg)

.png)