公開日:

得意分野を活かした“たすけあい”で、意欲と組織の力を高める。

部署を越えてスキルや人員を補い合う仕組みづくり

特定のスキルに頼りたくなる場面が、各業務にあるのではないだろうか。前橋市ではそのニーズと、貢献したい職員をマッチングさせる仕組みを若手・中堅職員のワーキンググループ(以下、WG)がつくっている。

※下記はジチタイワークスVol.36(2025年2月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

前橋市

前橋市

左:スポーツ課 主任

田中 惇也(たなか じゅんや)さん

中央:市民協働課 主任

渡根木 優子(とねぎ ゆうこ)さん

右:情報政策課 主事

阿部 陽平(あべ ようへい)さん

部署を越えたWGのアイデアで庁内協力制度が生まれた。

多くの自治体で人手不足が進む一方、業務量は増加し複雑化していく傾向にある。特定のスキルや経験をもつ職員に頼りたくなる場面もあるようだ。同市では、所属部署を越えた有志のWGが複数活動しており、市民サービスの向上や職員のスキルアップを目指す様々な取り組みに挑戦している。その中から、個人だけでなくチームとして課題解決を目指す仕組みとして、庁内協力制度「たすけあい+(プラス)」が生まれた。スキルや人手を募る部署と、得意分野で貢献したり、他部署で経験を積んだりしたい職員をマッチングするものだ。

「役所は縦割りと言われますが、同じ組織として協力し合うことがこれからの時代には必要だと考えました。人員が流動的になれば個々の経験値も上がります。庁内でニーズを調査すると、回答者の約4分の1から“所属を越えた枠組みが欲しい”との意見がありました」と、阿部さん。制度の対象は消防職員・技能労務職員・保育士を除いた全ての正規職員。他部署の応援は所定労働時間の10%が上限で、週3~4時間が目安だという。

▲同市が共催したバラエティ番組のイベントスタッフを全庁で募集。会場を設営したり、ステージを盛り上げたりした。

▲同市が共催したバラエティ番組のイベントスタッフを全庁で募集。会場を設営したり、ステージを盛り上げたりした。

▲20~30代を中心に活動しているWGのメンバー。

▲20~30代を中心に活動しているWGのメンバー。

実証実験とアンケートの声から依頼・協力のしやすさを工夫。

令和5~6年度で、2回の実証実験を行った。1回目は令和5年度に3カ月間実施。ポータルサイトで依頼を出し、協力したい職員は所属長の承認を得てから業務に応じる仕組みだ。まずは制度を知ってもらうために、庁内の掲示板に情報を載せたり、WGメンバーが各所属部署で周知したりと、地道に広報を行ったという。その結果、イベントの準備作業やパンフレット制作など9件の“たすけあい”が成立。実験後のアンケートには約260の回答があり、継続を望む声や、改善案などが集まったという。

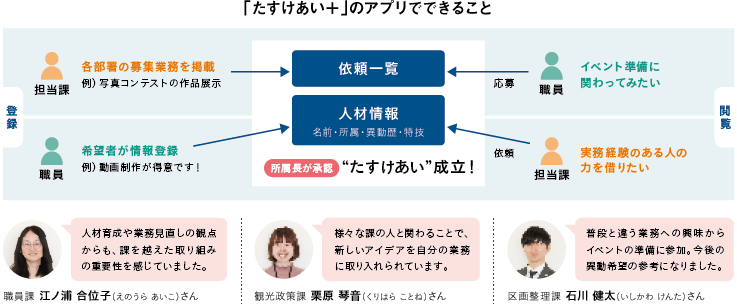

改善案はすぐに令和6年度の、2回目の実験に反映した。専用のアプリを内製し、様々なやりとりができるように。アプリには人材バンクの機能を付け、希望者が名前・所属・異動歴・特技などを登録・公開。この情報をもとに特定の人に協力を依頼することもできる。「所属長の承認もアプリ内で完結します。スピーディになったことで、参加のハードルが下がったようです。また、募集案件へのリアクション機能や、制度への要望・質問を受け付けるフォームも追加。職員の反応やニーズを把握し、都度活かすようにしています」と、渡根木さん。

依頼・協力しやすくなったことから、スキルを求めるものに限らず、既存行事での募集も増えているそうだ。「毎年行っている自転車のヒルクライム大会や花火大会などで、運営スタッフを募りました。これまで担当課の若手職員が動員されることが多かったのですが、協力者を募ると管理職からも応募があったんです。やりたいと思う人に来てもらえることは、運営側もうれしいですね」と、田中さん。

協力者にメリットを還元しさらに魅力的な制度にする。

令和6年11月時点で、109人がアプリの人材バンクに登録している。庁内での認知は広がってきたものの、“自分の業務は依頼に出すほどではない”との声もあるという。WGでは、同制度が業務の改善意識を高めるきっかけになり、依頼・協力のサイクルが活性化することを今後の目標にしている。「人事部門が管掌すれば全庁での活用がスムーズになるかもしれません。ですが、今はみんなの声を柔軟に取り入れながら、有志の職員がボトムアップで進めているところが、この制度のよさだと思っています。制度への参加が簡単な部署ばかりではないので、部署外の人の意見やノウハウが、業務の助けになるということを伝えていきたいです」と、阿部さんは強調する。

令和7年度以降もブラッシュアップしながら継続していく予定の同制度。アプリを庁内インフラとして当たり前に活用してほしいと話す田中さんは、協力する職員の意欲に応える方法を考えているという。「協力者はやりがいを感じてくれていると思いますが、メリットがそれだけにとどまっているのは改善すべき点です。報酬や評価などでしっかり返せるようにしたいですね。やりたい業務に取り組む機会があり、組織の中で認められる仕組みが整えば、離職率の低下にもつなげられると期待しています」。