公開日:

才能をもつ若者を発掘・育成し、地方で活躍する循環を生む。

IT・起業家人材を育てるプロジェクト

国では「スタートアップ育成5か年計画」を策定し、人材育成やオープンイノベーションの推進などを実施している。そこで経済産業省は優れたアイデア、技術をもつ若い人材を地域で発掘・育成する新たなプロジェクトを始めた。

※下記はジチタイワークスINFO.(2025年1月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]AKATSUKIプロジェクト事務局

経済産業省

経済産業省

商務情報政策局 ITイノベーション課

左:課長補佐 菊池 龍佑(きくち りょうすけ)さん

右:課長補佐 大森 翔平(おおもり しょうへい)さん(愛媛県より出向)

優れたIT・起業家人材の発掘・育成を全国に広げるプロジェクトが始動。

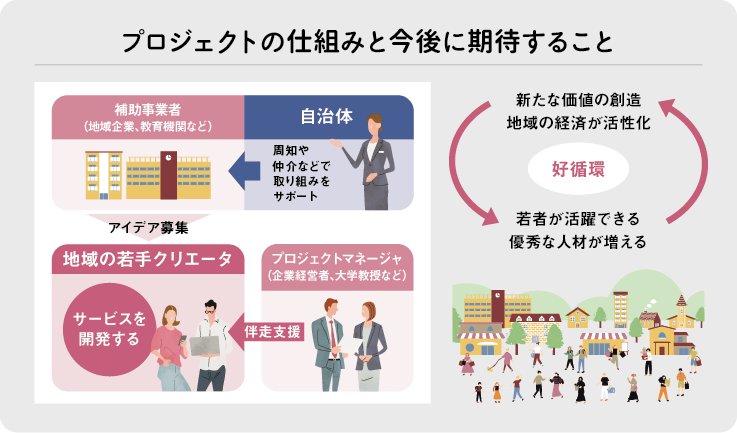

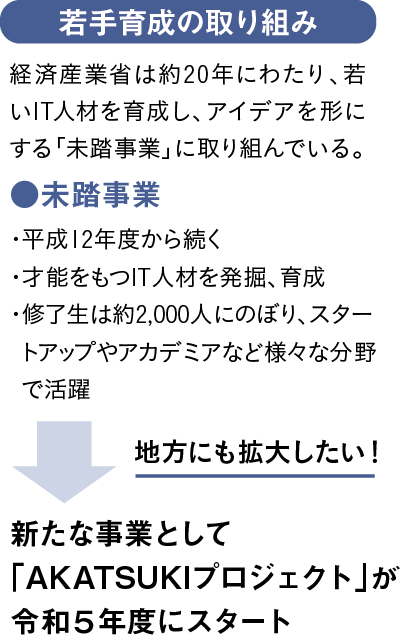

同省では平成12年度から、優れたIT人材を発掘・育成するための「未踏事業」を展開。この事業では、学生や社会人などの若手クリエータが、それぞれユニークなアイデアをもち込み、産学界で活躍するIT企業の経営者や大学教授などが“プロジェクトマネージャ”として約8カ月間伴走し、実現を目指すものだ。全国で活躍する約2,000人の修了生を輩出し、20年以上続く事業だが、応募者が首都圏に偏っていることが課題だったという。

この事業を地方に広げるため、令和5年度から始まったのが「AKATSUKI(あかつき)プロジェクト」だ。担当する菊池さんは「“才能に地域差はない”が私たちの理念です。地方には、まだまだ発掘できていない面白い人材がいるはず。首都圏で根付きつつある育成・活躍の好循環を全国に広げていきたいと考えました」と話す。

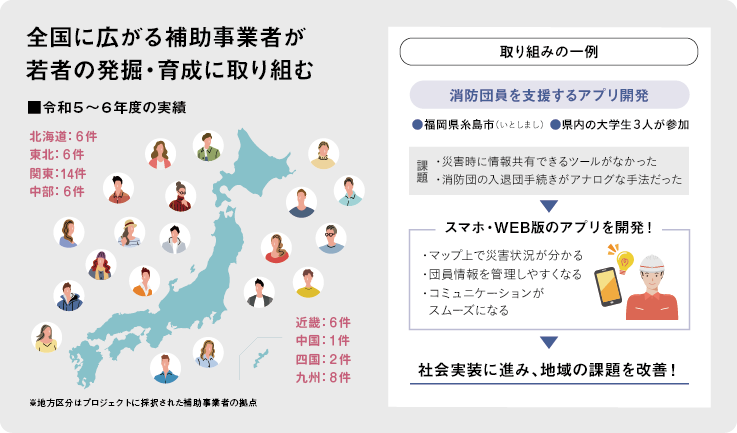

同プロジェクトは、全国各地の企業や教育機関などによる人材発掘・育成プログラムを同省が支援するもの。15~39歳のクリエータが、プロジェクトマネージャの伴走支援のもと、ユニークなアイデアや技術で専門分野や地域課題にチャレンジする。令和5~6年度で、全国計49の事業者が採択された。「地域に根付いた政策を進めるためにも、地方自治体の役割は重要です。各地域のプログラムを知ってもらい、政策立案・執行に役立ててほしいと思います」。

社会実装が実現した事例も生まれ地方の人材育成に光明が見えた。

補助事業者の一つである福岡県の「福岡未踏的人材発掘・育成コンソーシアム」では、採択された大学生3人のクリエータ・チームが同県糸島市(いとしまし)からの委託研究を行った。消防団の活動をDXするアプリを開発し、社会実装が実現している。同市の消防団では担い手不足解消のため、“消防団応援の店”事業を令和7年度に始めるが、入団手続きや団員証の発行・管理などが手作業で、継続的に負担がかかっていた。また、災害状況の報告などの情報交換についても、これまでは紙の情報や手作業に頼っていたという。

これらを改善するために、団員用のスマホアプリと、職員用のWEBアプリを開発。手続きの簡素化・情報共有の迅速化・ペーパーレス化をかなえた。学生らは同市の職員や消防団員にアプリを使ってみた感想や改善点を聞くなど、意見交換を通して開発を進めたそうだ。「プログラムをきっかけに、職員との間に属性や世代を問わないコミュニケーションが生まれています。若者の発想から行政側も多くの気づきを得ることができたようです」。

愛媛県から出向中の大森さんは、地方のポテンシャルを感じたという。「これまで優秀な人たちは進学や就職を機に首都圏に出ていってしまう印象をもっていました。ところが、どの地域にも素晴らしい才能をもつ人がいて、活躍できる環境にあるということを目の当たりにし、自分にとっても学びになりました」。

情報量や機会の地域差を埋め各地での若者の活躍に期待。

同プロジェクトは令和7年度も実施予定だという。2年間で関わった補助事業者は全国に点在しているものの、これまで参加実績のない地域も残っている。「活躍の場やその可能性に気づけることで、事業者と人材が出会う機会は広がります。情報量の面でも首都圏との差を埋め、結果として地域が活性化し、行政サービスの向上にもつながればと思います」と、菊池さん。大森さんも「ITのトップ人材を育てることは、行政単体では難しいのですが、本プロジェクトでは地域全体で優秀な若者を支援することができます。このスキームを参考に、自治体が主体で人材育成を行えるようになるといいですね」と語る。

後押しする自治体も様々な気づきが得られそうな同プロジェクト。全国各地で広がる人材育成がもたらす未来に期待したい。

最終報告会を開催

実施結果として、報告会を開催。人材発掘・育成のナレッジ共有や、クリエータの成果発表を行う。

●日時:令和7年2月10日(月) 10~17時

●会場:都内会場を予定(決まり次第、サイト上で公開)

オンライン視聴も可

【主な内容】

・プロジェクトの紹介

・プログラムの説明

・クリエータの成果発表(ポスターセッション・講評など)

・トークセッション

・総括

詳細・参加申し込みはこちらから

未踏事業について

取り組みの詳細はこちらから

お問い合わせ

サービス提供元AKATSUKIプロジェクト事務局

Email:akatsuki_pjt2024@mitouteki.jp

お問い合わせ・詳細はこちら