公開日:

市役所発の「子連れ出勤」で、子育てに温かい地域づくりを目指す。

子育てしながら働く自治体職員にとって、いつもの預け先が利用できないときの対処は大きな悩みだ。愛知県豊明市は、市職員が緊急時に子どもとともに出勤できる制度を導入。令和6年5月からは民間にも「子連れ出勤」を広げる事業を展開し、地域ぐるみの機運醸成を図っている。担当者に話を聞いた。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。

Interviewee

愛知県豊明市

左:健康福祉部 子育て支援課 課長 松村 清子(まつむら きよこ)さん

中:行政経営部 秘書広報課 課長 伊藤 克代(いとう かつよ)さん

右:経済建設部 産業支援課 課長 塚谷 友昭(つかたに ともあき)さん

市役所自ら「子連れ出勤」の先導役に。

豊明市は、市職員が何らかの事情で子どもを普段の預け先に預けられない場合、一時的に職場に帯同することを認める制度を令和5年5月に本格導入した。「ワーク with チャイルド」(愛称ワチャ)と命名されたこの制度は、全国の自治体の中でも先進的な試みという。

“ワチャ”という愛称は、課のメンバーが挙げた候補の中から選ばれた。親しみやすい響きの中に「子どもがわちゃわちゃしてもかまわないよ、受容するよという意味合いが含まれています」と松村さんは話す。

対象となる子どもは0歳から小学校3年生まで。利用したい場合は、事前に所属長に申請書を提出する。緊急時は、所属長の判断によって事後申請も可能だ。子どもの体調がすぐれない場合や、親の業務に支障が出るような場合を除き、人数制限は設けていない。

子どもが過ごすための本やおもちゃ、着替えなどは親が持参。所属の職場のほか、おむつ替えやお昼寝に便利な畳敷きの職員休憩室などをサテライトオフィスとして使えるという。

「家とは違う親の姿を見ることで、子どもなりに感じるところがあるようです。ワチャが始まってから、お子さんが騒いだり、ものを壊したりということはありません」と松村さんはにこやかに話す。

制度導入に先立ち、令和5年3月6日から4月7日の約1カ月間、試験的に実施した。期間中、男性職員を含む23人が利用し、受け入れ職場からも好評を得て5月に本格導入に踏み切った。ただ当初は、“預けられる先がない場合”という制限もあってか、しばらくは利用者が現れなかったという。

定着のきっかけとなったのは、同年8月に実施した「ワチャ普及啓発期間」。このとき、祖父母などの預け先の都合がつかないケースの基準を緩和したことで「夏休み後半の10日間ほどでのべ6人が利用しました」と伊藤さんは話す。それ以降はほぼ毎月、コンスタントに使われているという。

▲子連れ出勤の取り組みを知らせる来庁者向けの掲示。市民からは好意的な声が寄せられているという

「子どもの姿に和んだ」という市民の声も。

この制度は、政府の地域少子化対策重点推進交付金の説明会で「多様な働き方の実践モデル」の情報提供を受け、市としての検討を開始。市役所が子連れ出勤のモデル的な取り組みを実践すれば、市全体に、職場に子どもがいることを受容する動きが広がるのではないか、という狙いで導入が決まった。

当初は「子どものいる職場環境をイメージしたときに、子どもが騒いで仕事にならないのではないか、ものを壊してしまうのではないか、といったことを懸念する声も多くありました」と松村さんは振り返る。

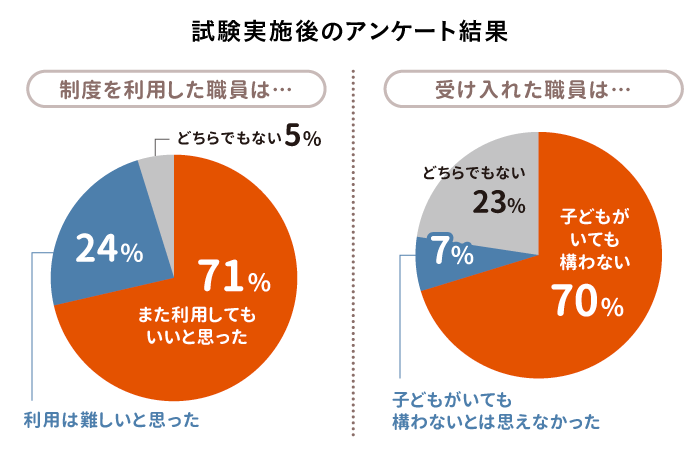

しかし試験実施後のアンケートでは、実際に制度を利用した職員の71%が「また利用してもよいと思った」と回答。また、子連れ出勤を受け入れた職員の70%が「子どもがいても構わないと感じた」と答えたという。

実施前の調査では、子どもの「受け入れは難しい」との回答が34%を占めていたが、試験実施後のアンケートでは受け入れられないとの回答は7%に減少しており、実際に導入することで懸念が払拭されたことがうかがえる。

本格導入後は、地域福祉課や都市計画課など様々な部署で子連れ出勤が行われた。混乱を防ぐため「子連れ出勤実施中」と掲示して、来庁した市民にも実施を知らせた。その結果、来庁者からは「子どもの姿が見えて和んだ」など好意的な声が寄せられているという。

全国の自治体の中でも先進的な取り組みだったこともあり、これまでに14自治体から問い合わせや視察があった。このうち4つの自治体が豊明市に続いて導入を決めているという。議員による行政視察も受け入れてきた。

視察に来た自治体からは、公務員の職務専念義務との兼ね合いについて多くの質問が寄せられた。伊藤さんは「大人がトイレに行くのと同じように、子どもにもおむつ替えやトイレの付き添いの時間が発生するが、そういった世話については職務専念義務違反にあたらないと判断しました」と話す。

具体的には、“トータルして30分以内”という目安を設定。もしそれ以上手がかかる場合や職務を行えない場合には、所属長の判断で時間休などに切り替える運用にした。このあたりも、これから民間に広げて行くことを念頭に置いた柔軟なルールとなっている。

ワチャはいまのところ、保育園や給食調理場、清掃事務所などの現場への導入は見送られている。「現場の職員も子連れ出勤の必要はあると感じており、何らかの代替ができないかなと思っている」と伊藤さんは思案する。

そういった現場で子どもの安全をどう確保するのか。職場内に一時預かりの場をつくるアイデアも出ているが、市民向けにも一時預かり施設の拡充が求められている現状もあり、制度拡大に向けての模索が続いている。

委託業務で民間に拡大へ。

同市は子連れ出勤普及の取り組みを令和6年度から民間企業に広げた。委託業務の形で5月から募集を開始。すでに製造業と小売店の2事業者から応募があり、実施に向けて準備を進めている。このほか市外の介護事業者からも問い合わせがあった。子育て支援課では「介護の現場と子どもは親和性が高いとみています」。

民間への普及にあたっては、大きな予算がかからず、企業にとって取り入れやすい仕組みを整えた。事業を受託すると5万円の委託料のほか、子ども用のクッションマットや仕切りなど、環境整備に必要な備品・消耗品の購入費として、最大で10万円の補助が受けられる。市では予算を超えても参加企業を受け入れる構えだという。

「現場が多い製造業などでは、子連れ出勤は難しいと考えるのが想像できる」と塚谷さん。それでも全国的には先行して導入した事例もあり、市では「身近に導入した企業があれば“自分事化”できるのでは」と、今後の普及を前向きに捉える。

豊明市長の小浮 正典さんも、制度を利用したひとりだ。導入による職場環境の乱れはなく、スムーズに実施できたと話し、「子どもを職場に連れて行ってもかまわない社会をつくりたい」と意気込む 。

少子高齢化が進んで地域の子どもが少なくなり、実際に子どもに接する機会が乏しい大人も増えてきた。職員の中にはワチャで子どもと接したことで、子育て世帯に対し、どう声をかければいいか分かるようになったという声もある。職場に子どもを連れてくることで、漠然とした“子ども”でなく、子どもの個性や人格に触れ、親である同僚に対する理解も深まるという意見もあったという。

子連れ出勤が民間企業にも広がれば、社員満足度の向上も期待できる。市内に“温かい企業がある”と人が集まるようになれば、企業ブランドの向上だけでなく人材の確保にもつながると、期待を寄せている。