公開日:

【セミナーレポート】上下水道の老朽化に立ち向かう~PPPと歩むインフラ運営―持続可能な更新のヒント~

近年、上下水道管の老朽化が進み、京都市での水道管破損事故のように、突然のトラブルが生活や地域の安全に大きな影響を与えています。しかし、水道管は地中に埋まっているため目視が難しく、従来の点検だけでは劣化の兆候を見逃すことも。また、更新には時間や費用がかかるため「まだ大丈夫だろう」と先送りされがちです。

そこで、今回は国が進める上下水道の一体管理や官民連携(PPP)といった新たな政策の方向性からAI技術を活用した老朽化対策まで、すぐに活かせるヒントをお届けします。

概要

■テーマ:上下水道の老朽化に立ち向かう〜PPPと歩むインフラ運営─持続可能な更新のヒント〜

■実施日:令和7年9月22日(月)

■参加対象:無料

■申込者数:200人

強靭で持続可能な上下水道システムの確立に向けた取り組み

第1部に登壇したのは、国土交通省で上下水道の予算や技術開発等を担当する茨木誠氏。近年、災害の激甚化や上下水道施設の老朽化が深刻化する中、更新や維持管理が追いつかず、限られた人員・予算での対応に悩む自治体も多い。そこで、上下水道の強靭化と持続可能性の確保に向けて、国の支援策や実践事例を解説いただいた。

【講師】茨木 誠 氏

国土交通省

上下水道審議官グループ 上下水道技術企画官

2001年日本下水道事業団に入団。2011年国土交通省に入省後、下水道企画課課長補佐、滋賀県下水道課長、ベトナム建設省下水道政策アドバイザー、国土技術政策総合研究所主任研究官、内閣府PPP/PFI推進室企画官等を経て、2024年4月より現職。

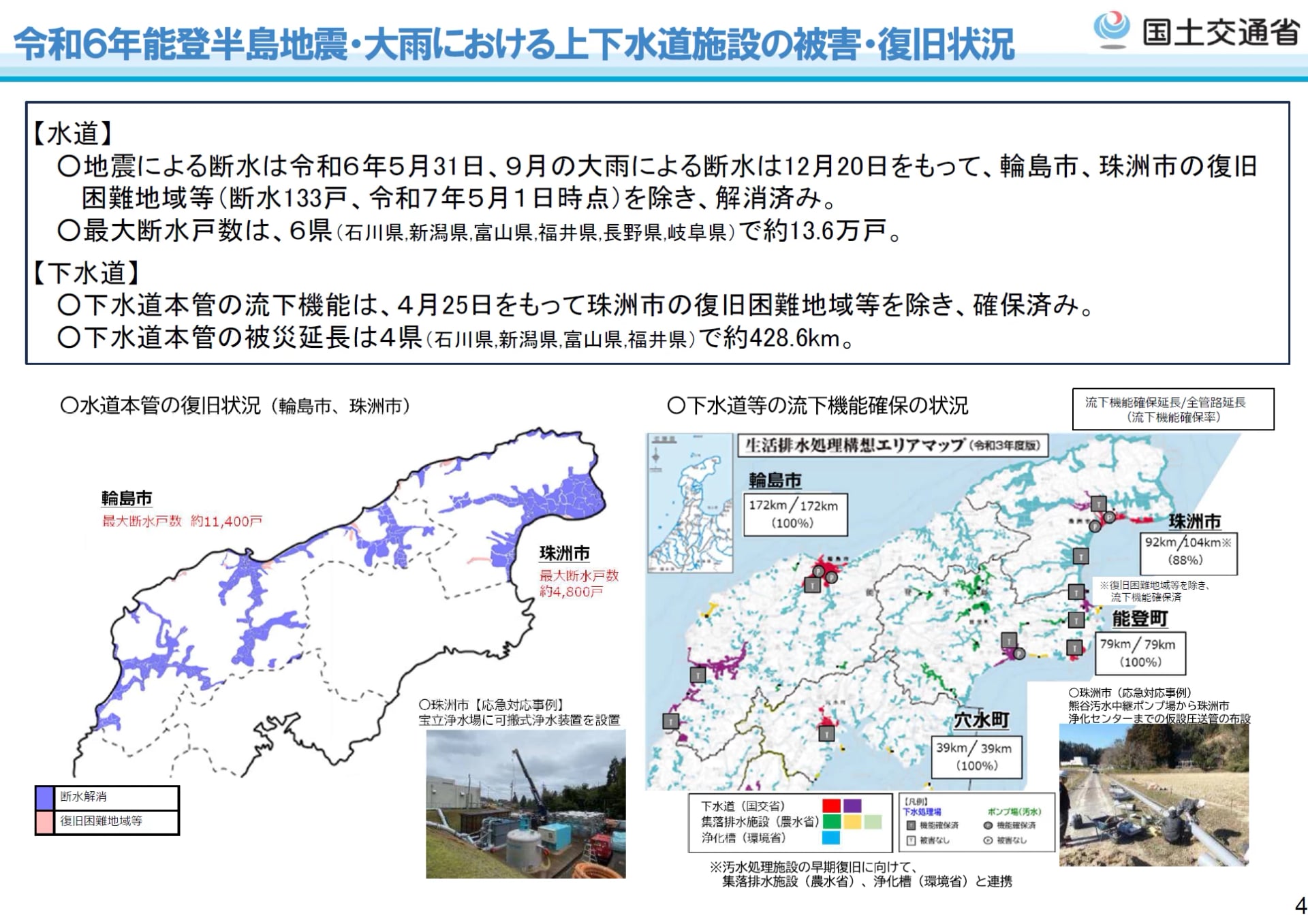

能登半島地震・大雨における上下水道施設の被害・復旧状況

令和6年に起きた能登半島地震とその後の大雨では、最大約13.6万戸が断水、下水本管も広域で被害を受けました。しかし、甚大な被害にもかかわらず5月には一部を除いてほとんど復旧。これもひとえに全国の地方公共団体や企業のみなさまのご支援のおかげです。

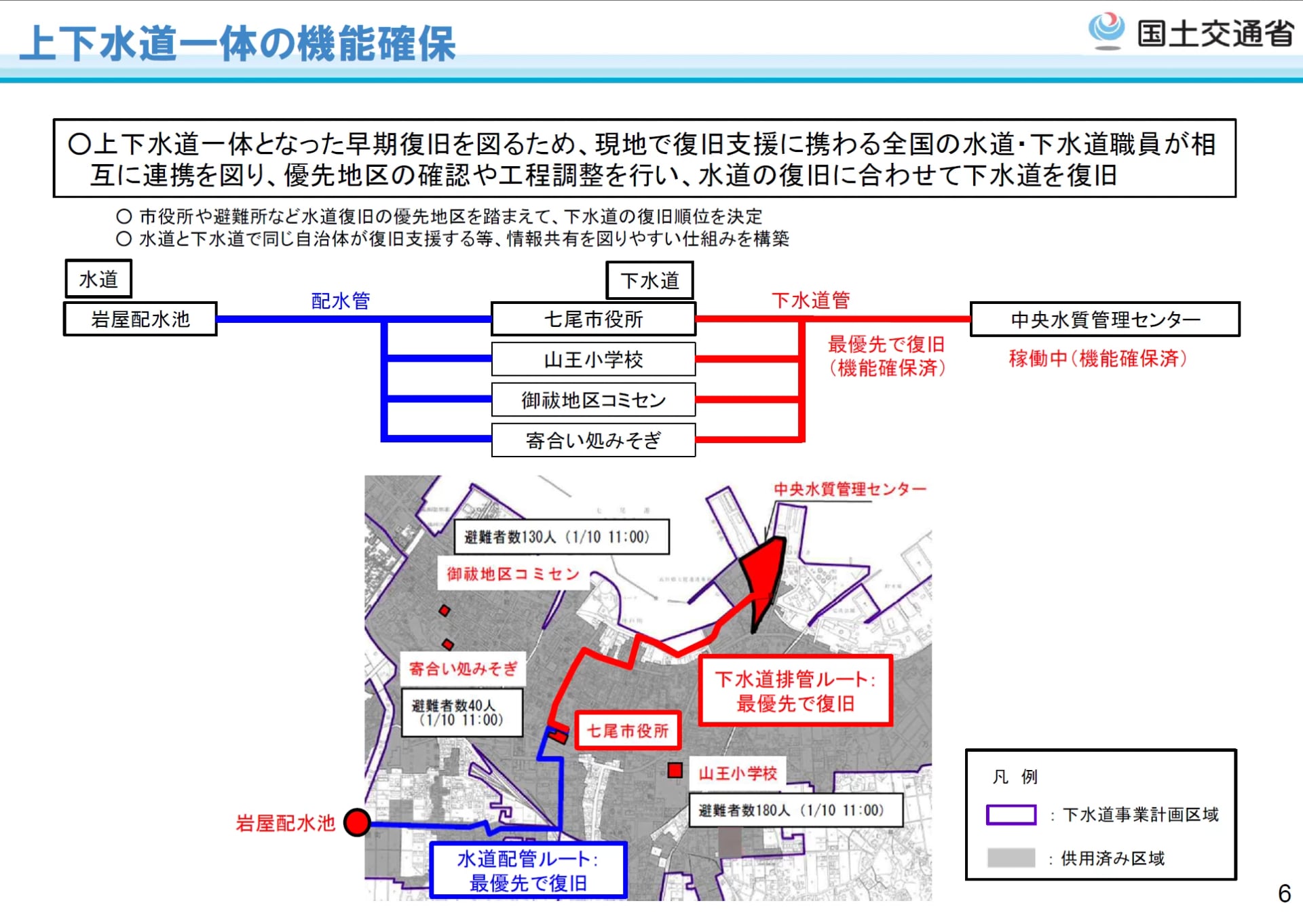

復旧活動にあたっては、上下水道を一体的に復旧するための連携体制をとりました。これまで災害で被害を受けた際には、上水道・下水道それぞれで作業をしていたため「水だけ通ってもトイレが使えない」「下水だけ通っても水が出ない」など、生活機能が戻らないという課題があったのです。そのため、全国の水道・下水道職員が現地で相互に連携し、優先復旧ルートを調整し“セットで復旧”を進める仕組みを整備しました。

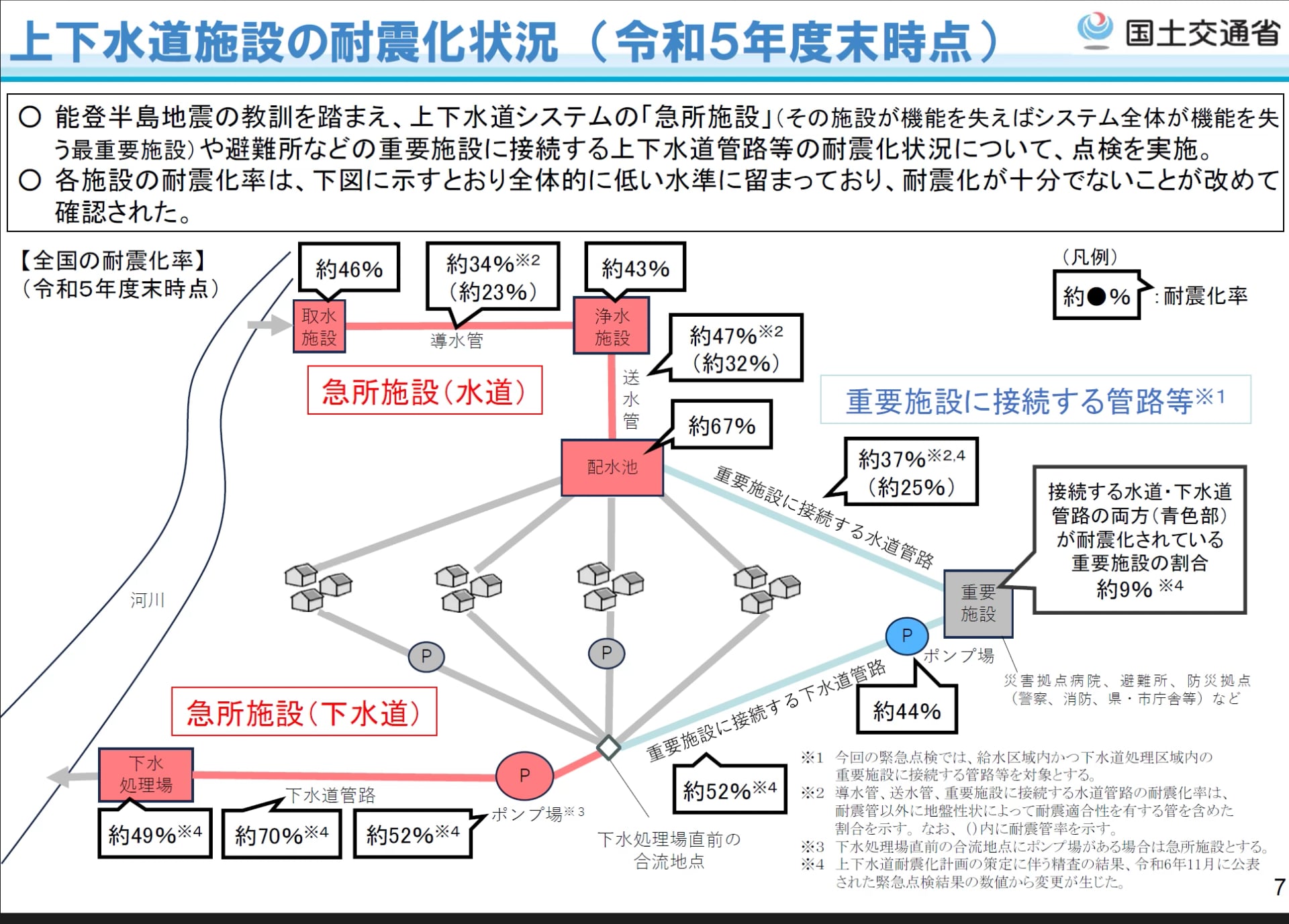

能登半島地震の被害を踏まえ、上下水道システムの中で特に重要な施設、つまり、その機能を失うと全体が止まってしまう施設を中心に耐震化率を全国で点検しました。以下が、その結果です。こちらを見てもわかるように、上下水道ともに全体的に「耐震化率が低い」ことが、改めて明らかになっています。中でも、接続する水道・下水道管路の両方(青色部)が耐震化されている重要施設の割合は約9%しかありません。ですから、今後は「上下水道一体で機能を確保する」という観点で耐震化を進めています。

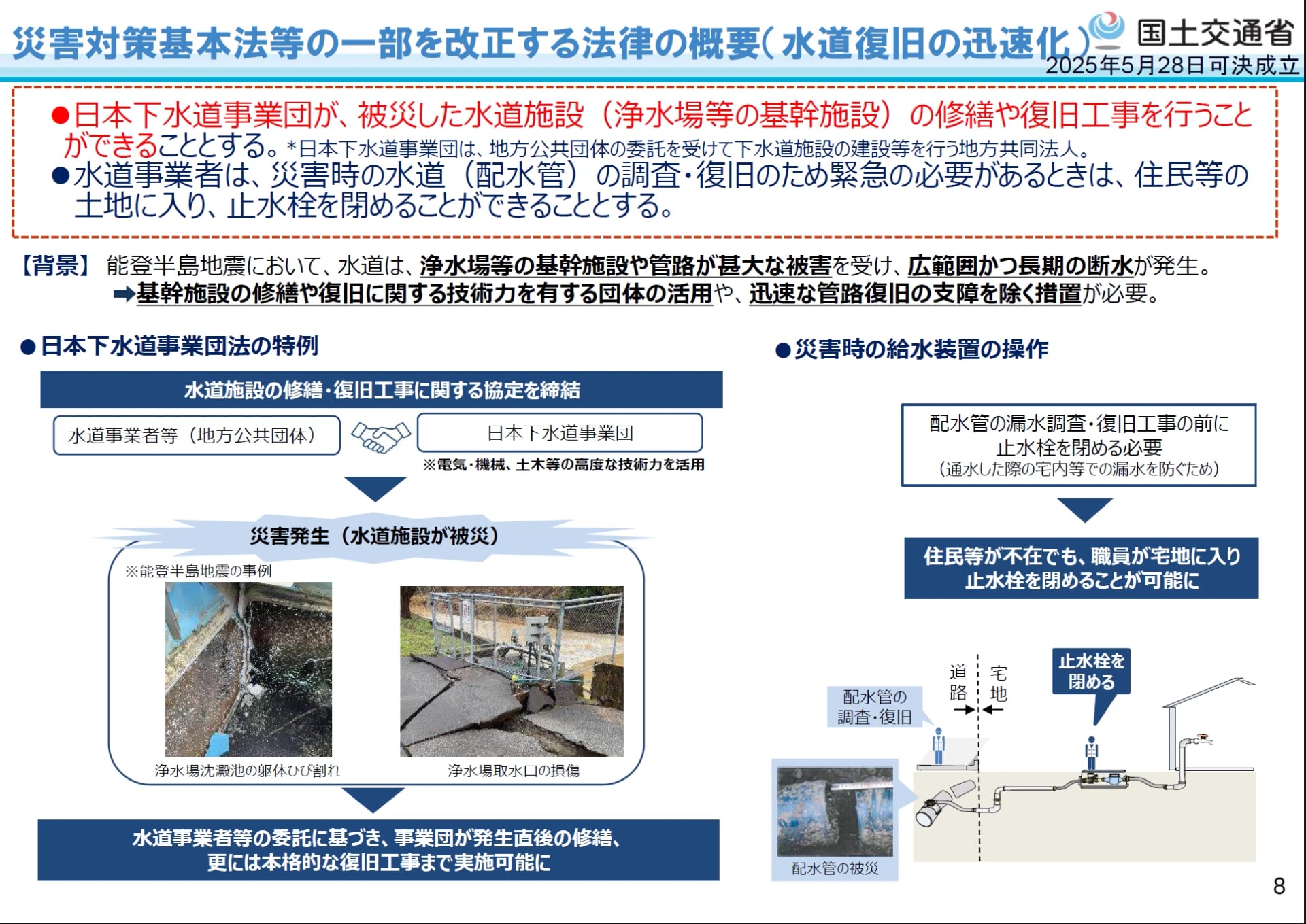

能登半島地震の教訓を受け、被災地の水道復旧をより早く・柔軟に進めるための法改正も行われました。従来は地方公共団体が主体でしたが、今後は日本下水道事業団や水道事業者が、より迅速に現場対応できるよう権限が拡大しています。

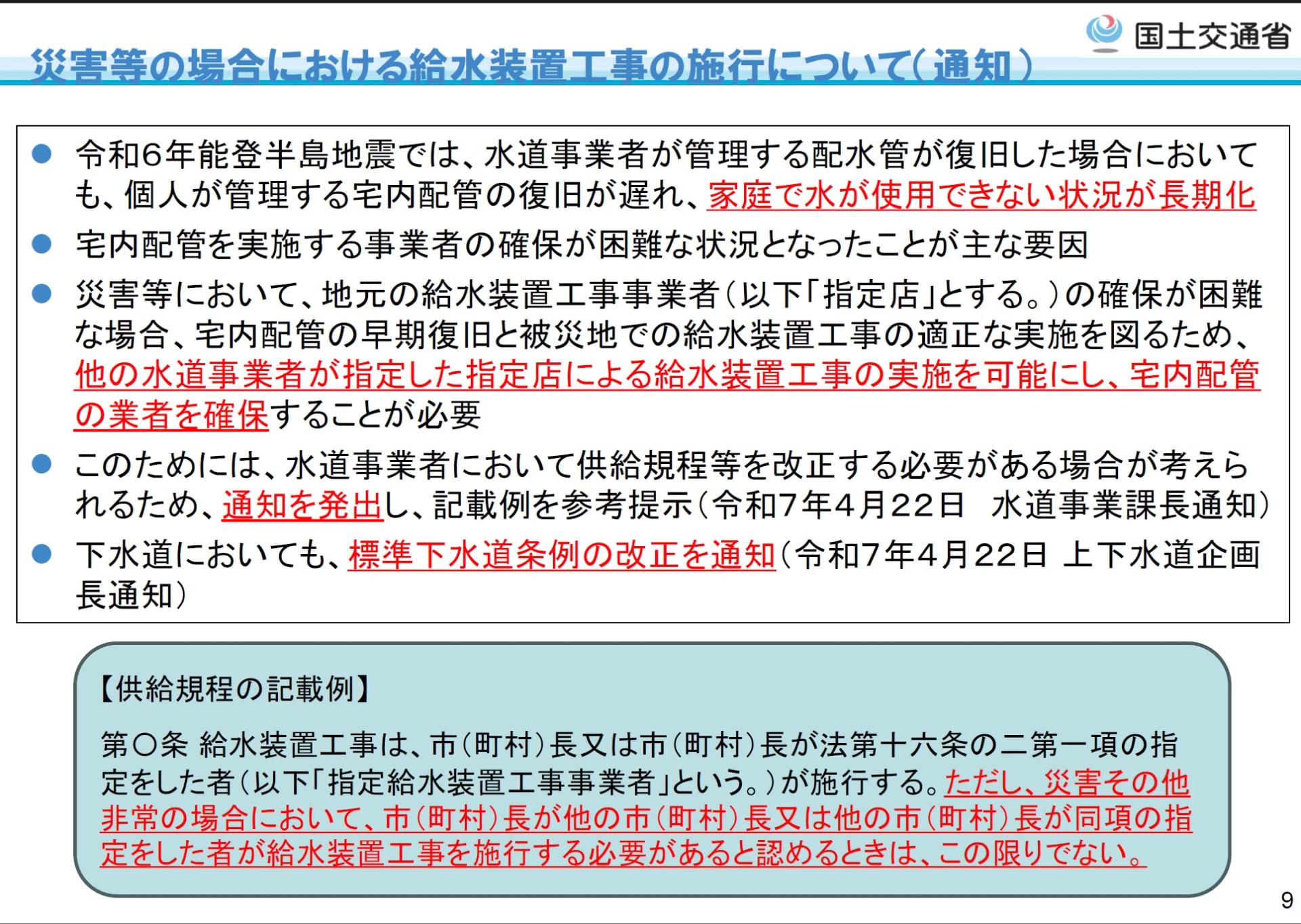

また、能登半島地震で問題となったのは、排水管は復旧したのに「宅内配管(家の敷地内にある配管)」が壊れていて水が出ない世帯が長期化したことです。地元の指定給水装置事業者も被災したことにより人手が不足し、修理が進まなかったのです。この教訓を受け「被災地では、他地域の水道事業者も宅内配管の復旧工事を実施できるようにする」という仕組みを正式に通達しました。

埼玉県八潮市の道路陥没事故・京都市の水道管漏水事故の概要

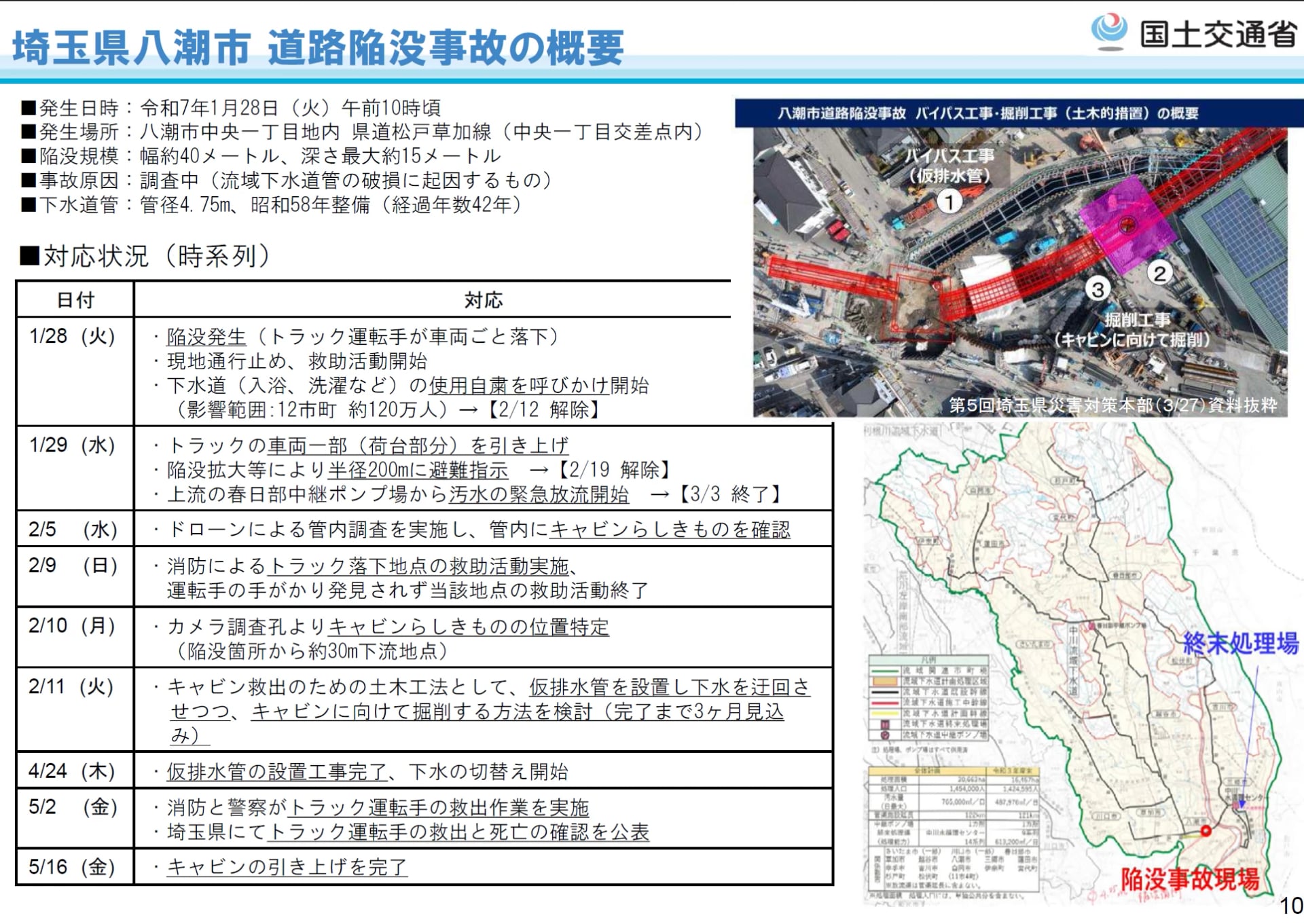

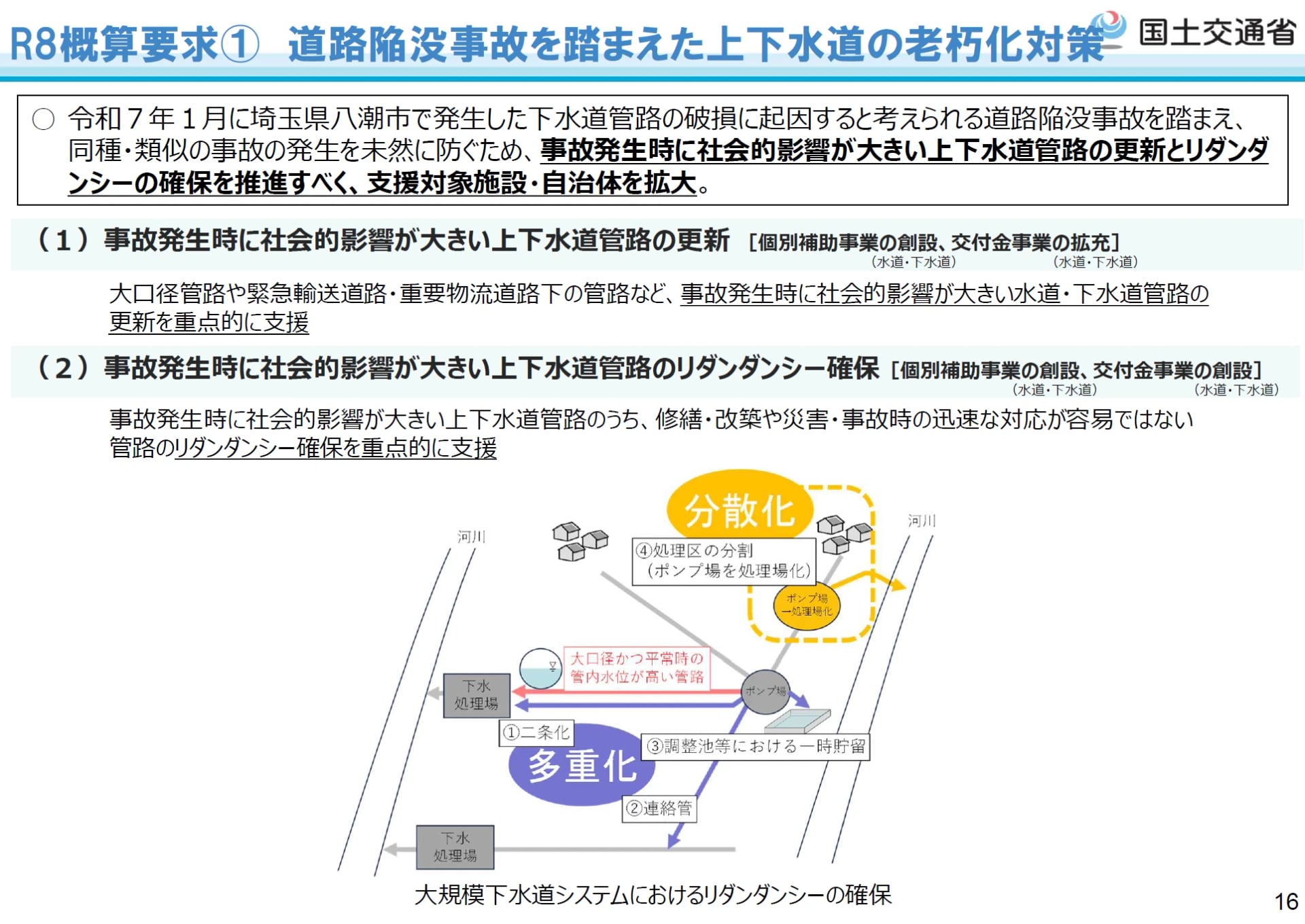

令和7年1月28日には、埼玉県八潮市で下水道管破損が起因と見られる道路陥没事故が起きました。下水道管の太さが4.75mという全国的にも非常に大きな管で、陥没規模は深さ最大15m。この事故により、120万人の方々に下水道の使用自粛を呼びかけたほか、周辺の商店の経済活動にも大きな影響を与えてしまいました。

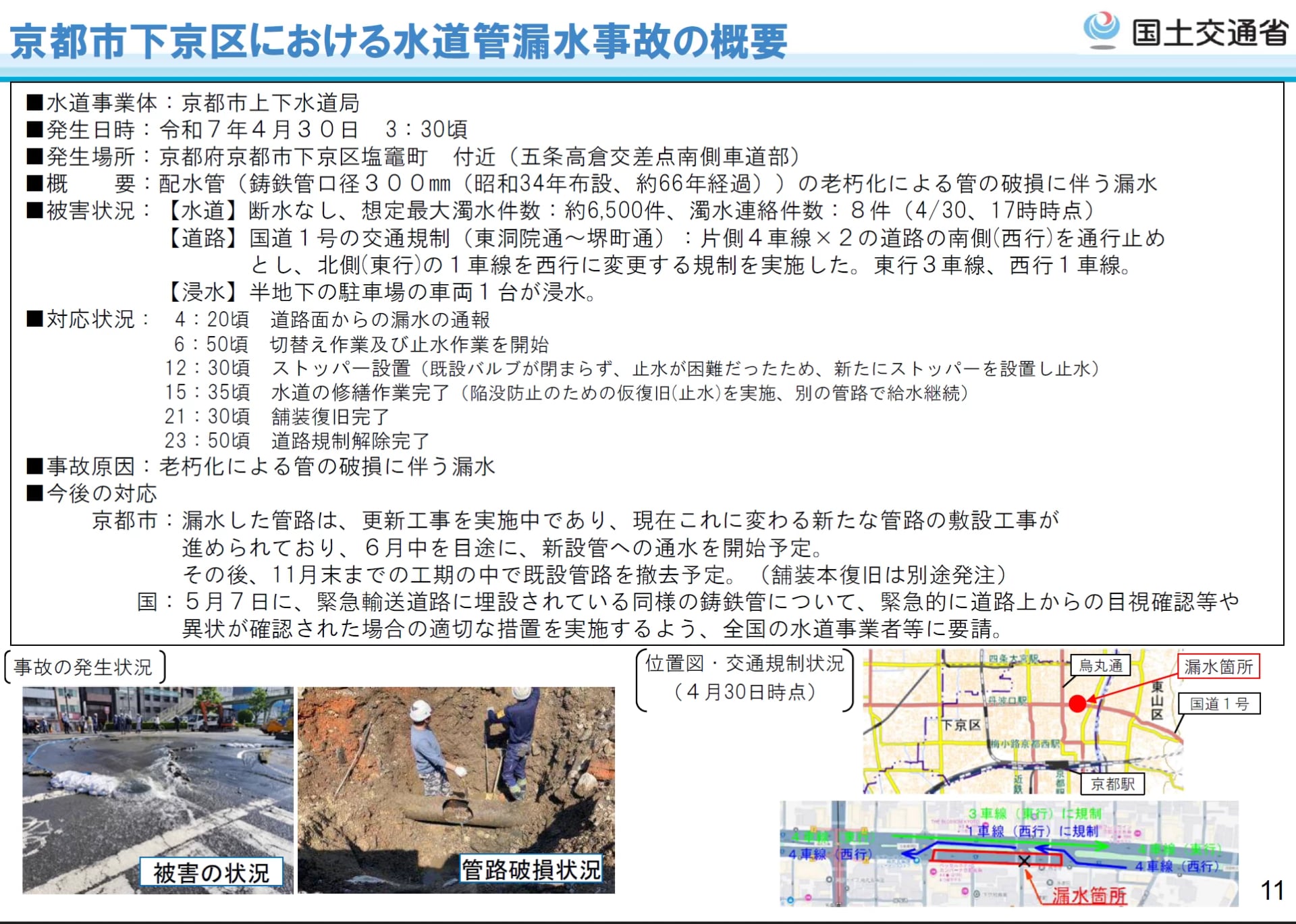

また、令和7年4月30日には、京都市下京区で水道管漏水事故も発生しました。国道1号が地中から漏れ出した水に浸かり、断水は発生しなかったものの通行止めを実施するなど交通に影響を与えてしまいました。

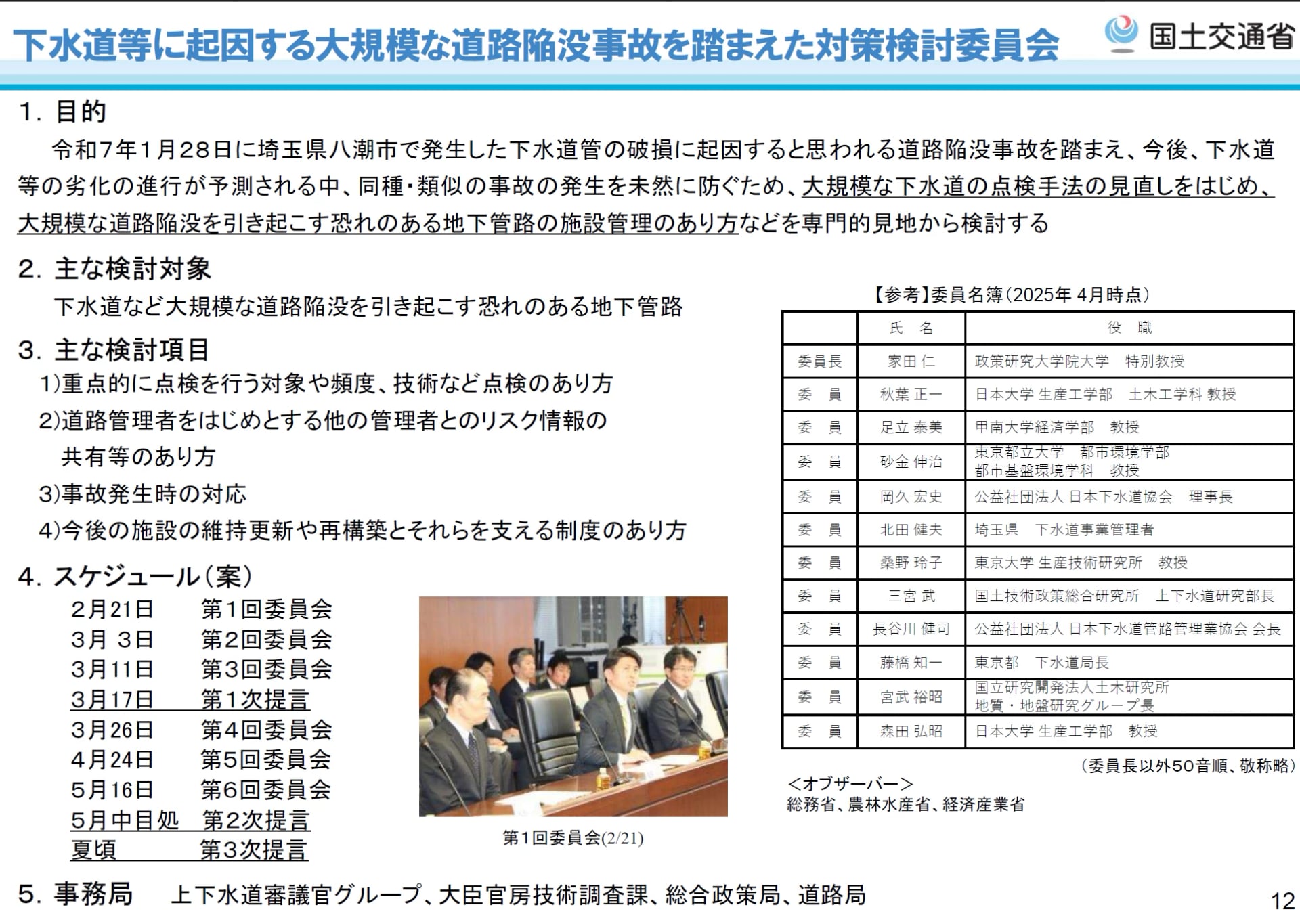

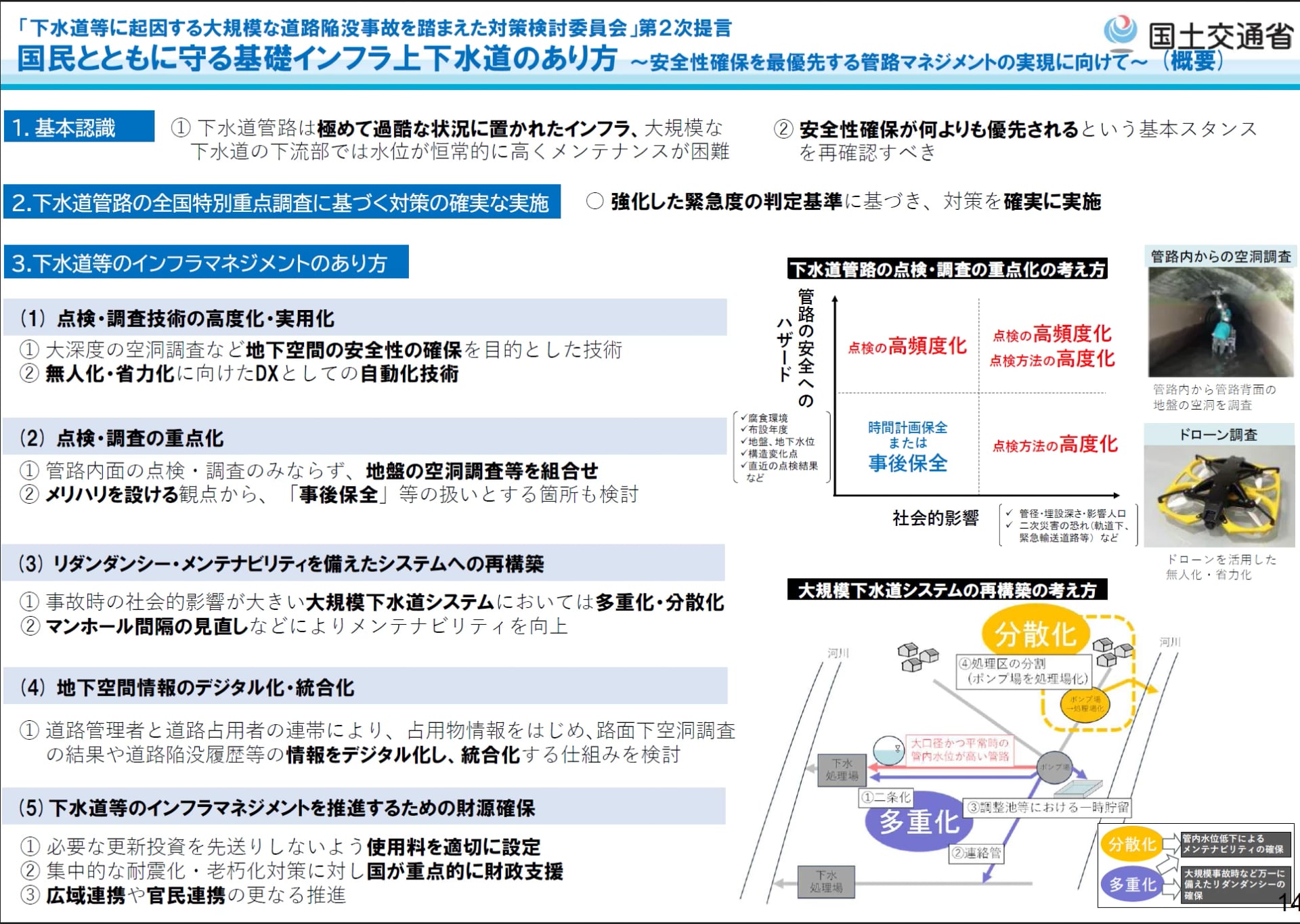

これらの事故を踏まえ、国土交通省は「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」を設置しました。

第一次提言においては、全国で特別重点調査を実施。八潮市と類似条件を持つ管路を対象に、全国約5,000kmを緊急点検しました。また、第二次提言では点検・維持管理の新ルール策定を中心にまとめています。これまでは「管路の壊れやすさ」という観点で点検を行ってきましたが、今後は「人口密集地」や「交通量が多い道路」といった“社会的影響度”も踏まえて点検を重点化する方針です。

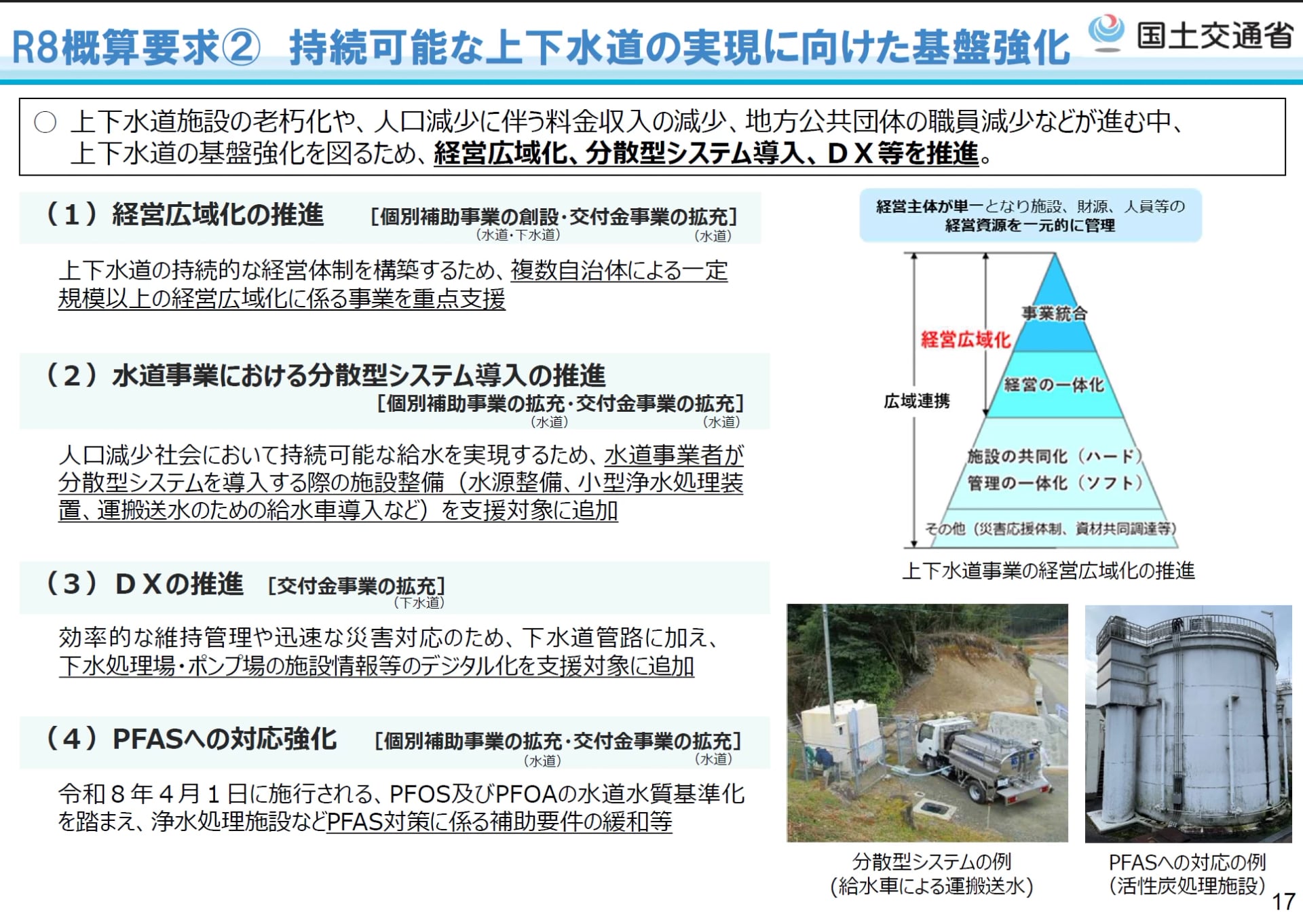

また、令和8年の概算要求として老朽化対策の個別補助や経営広域化支援などの予算メニュー拡充にも取り組んでいます。

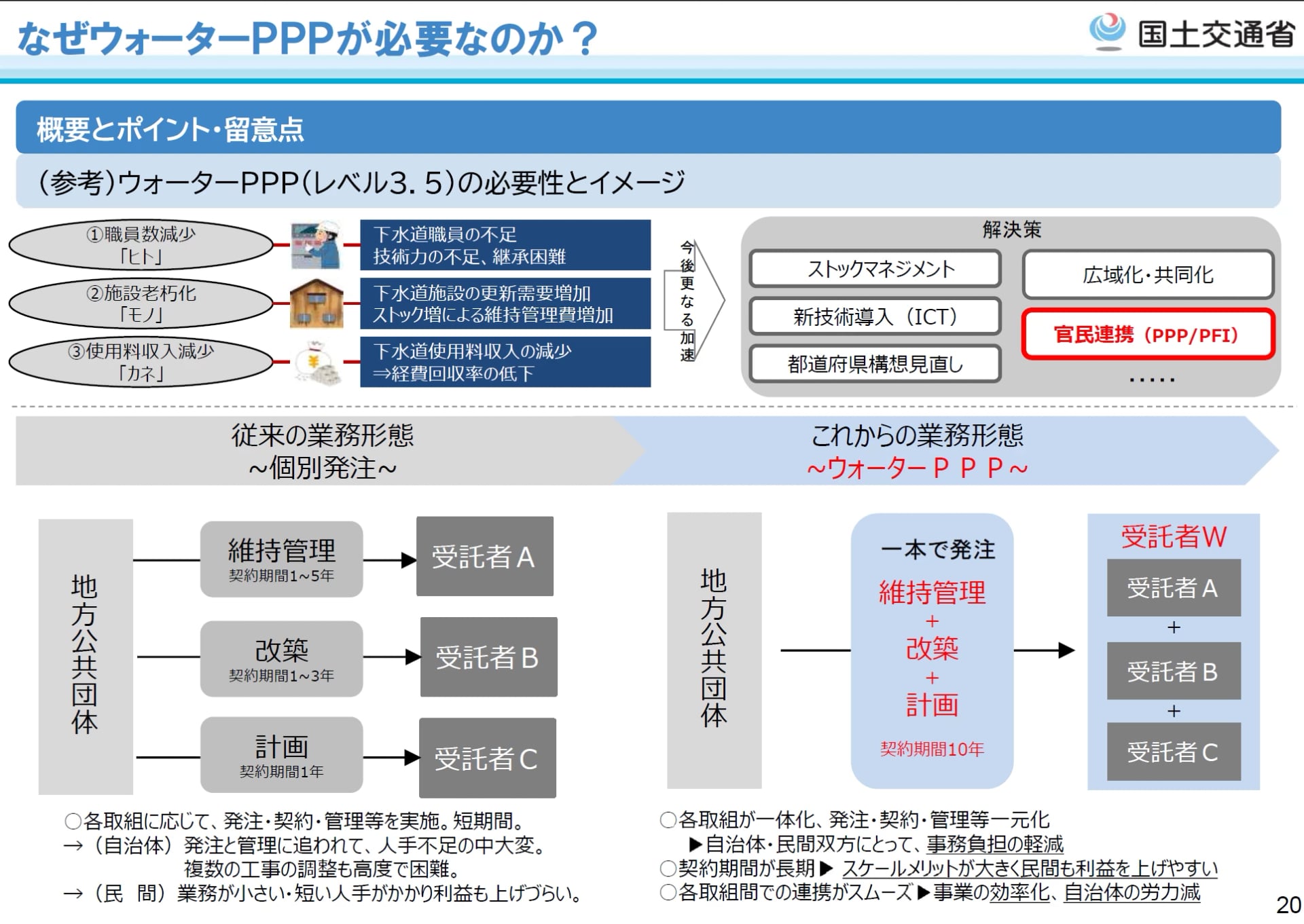

ウォーターPPPの必要性

地方の上下水道事業は、人手不足・施設の老朽化・収益減少という課題に直面しています。これまでは個別に業務を発注して短期で契約を結ぶ業務形態でしたが、このままではもはや持続的な運営は難しくなってきています。そこで、官民が連携して事業を一体的に担う「ウォーターPPP」が重要になってくると考えています。

ウォーターPPPでは「維持管理」「改築」「計画」を一本化して長期契約で委託することで、民間事業者が長期的な視点で維持・更新を計画できるようになります。これにより自治体側の負担も大幅に減るのがメリットです。

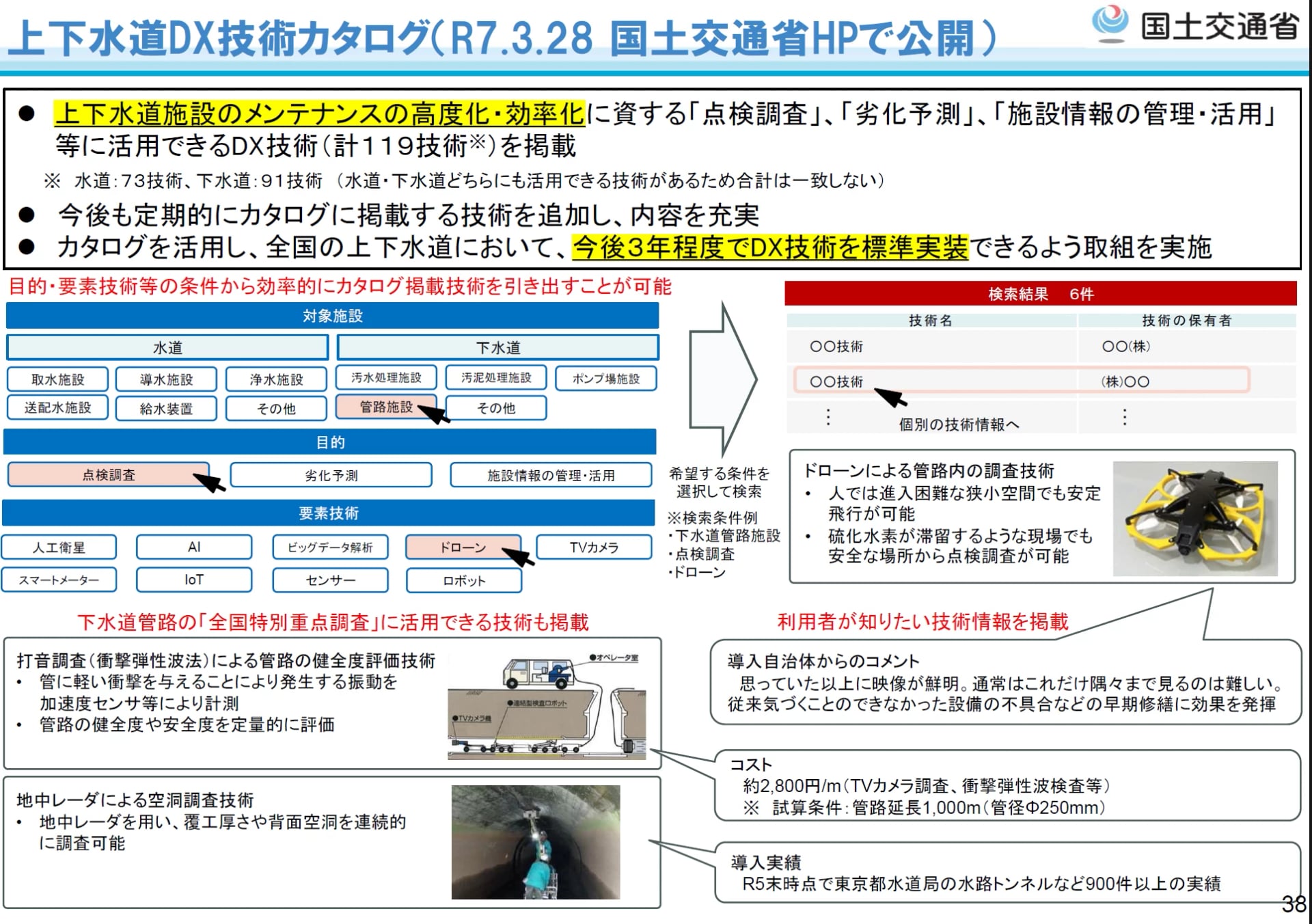

上下水道DXの推進

また、国土交通省は上下水道のDXにも力を入れています。これまで目視で行っていた点検作業をドローンや地中レーダーなどの技術に置き換えたり、現場で集めたデータをクラウド上で共有し、上下水道の台帳情報を一元化したりと、安全で、効率的で、止まらないインフラ運営に取り組んでいるところです。こうした取り組みは全国の自治体実績を含めてホームページ上で公開していますので、ぜひご覧ください。

大老朽化時代の上下水道管路マネジメント~データに基づく更新・修繕計画の最適化~

第2部に登壇したのは、企画、設計、建設、運営、維持管理までをグループで一貫して手がける総合インフラサービス企業「インフロニア・ホールディングス」の大塚淳氏。上下水道管路における劣化予測技術と更新・修繕計画策定の最適化など、最新のデータにもとづくヒントを伺った。

【講師】大塚 淳 氏

インフロニア・ホールディングス株式会社

総合インフラサービス戦略部長

インフロニア・ホールディングス株式会社総合インフラサービス戦略部長。複数のコンサル会社で勤務し、前職ではPPP・インフラ部門にて、事業スキーム、ファイナンス、契約等の専門性を基礎に多様なPPP/PFI事業やインフラ輸出の支援に従事。

下水道管路管理における課題と対応

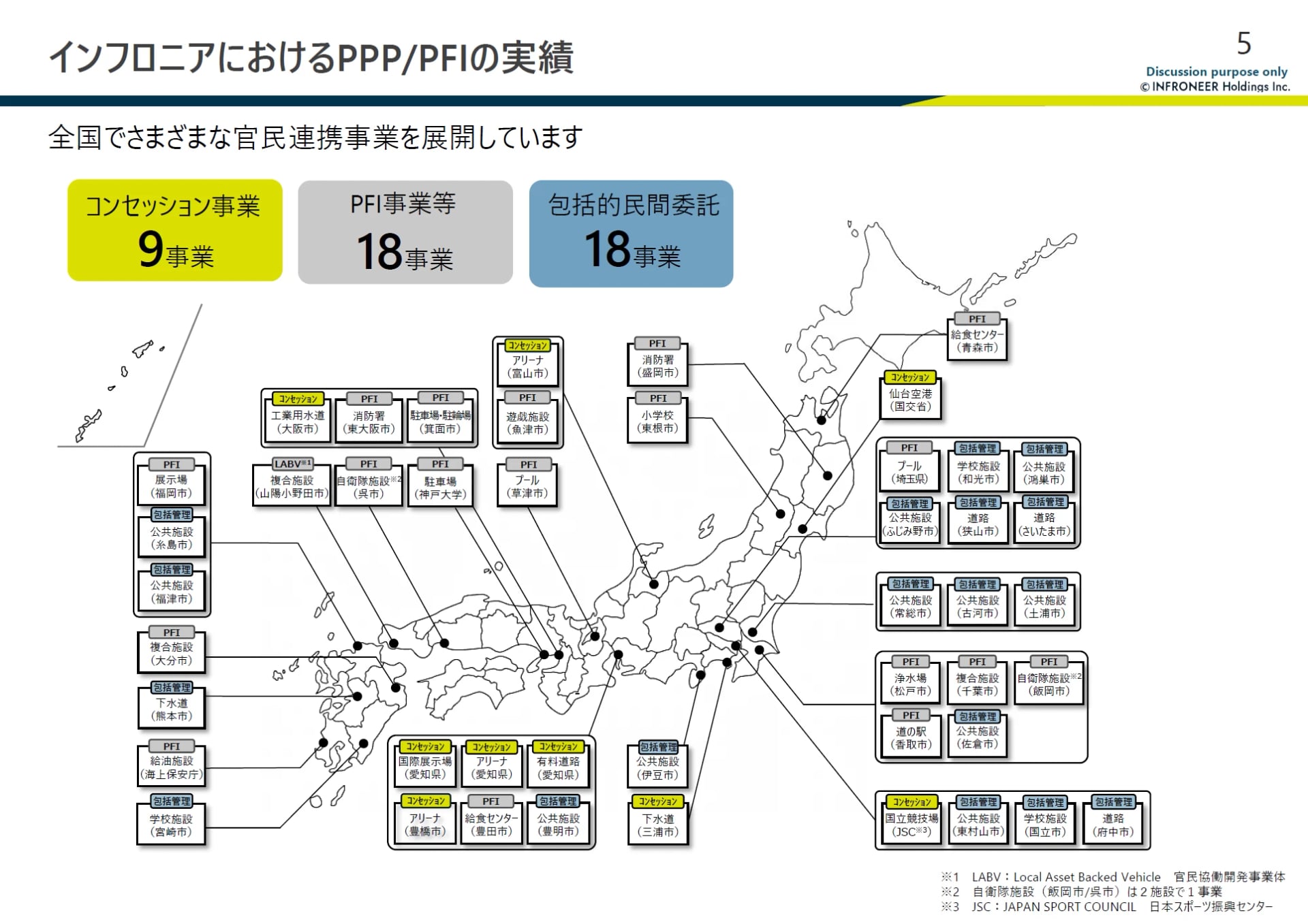

私たちはPFI法の施行時から国内のPPP/PFI事業に積極的に取り組み、国内トップクラスの実績を誇ります。

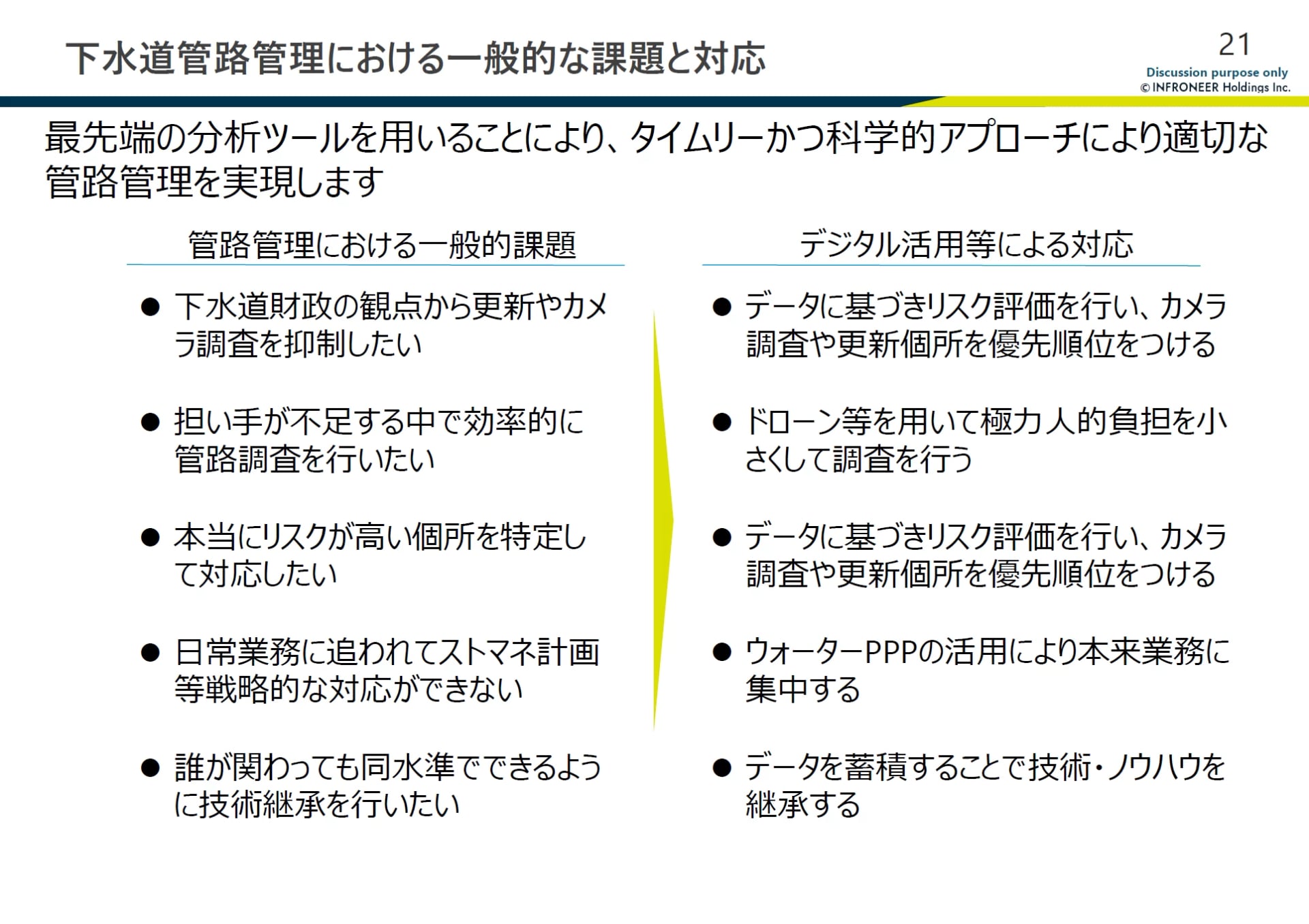

そんな私たちが下水道管路管理における一般的課題として感じているのは、大きく分けて5つです。

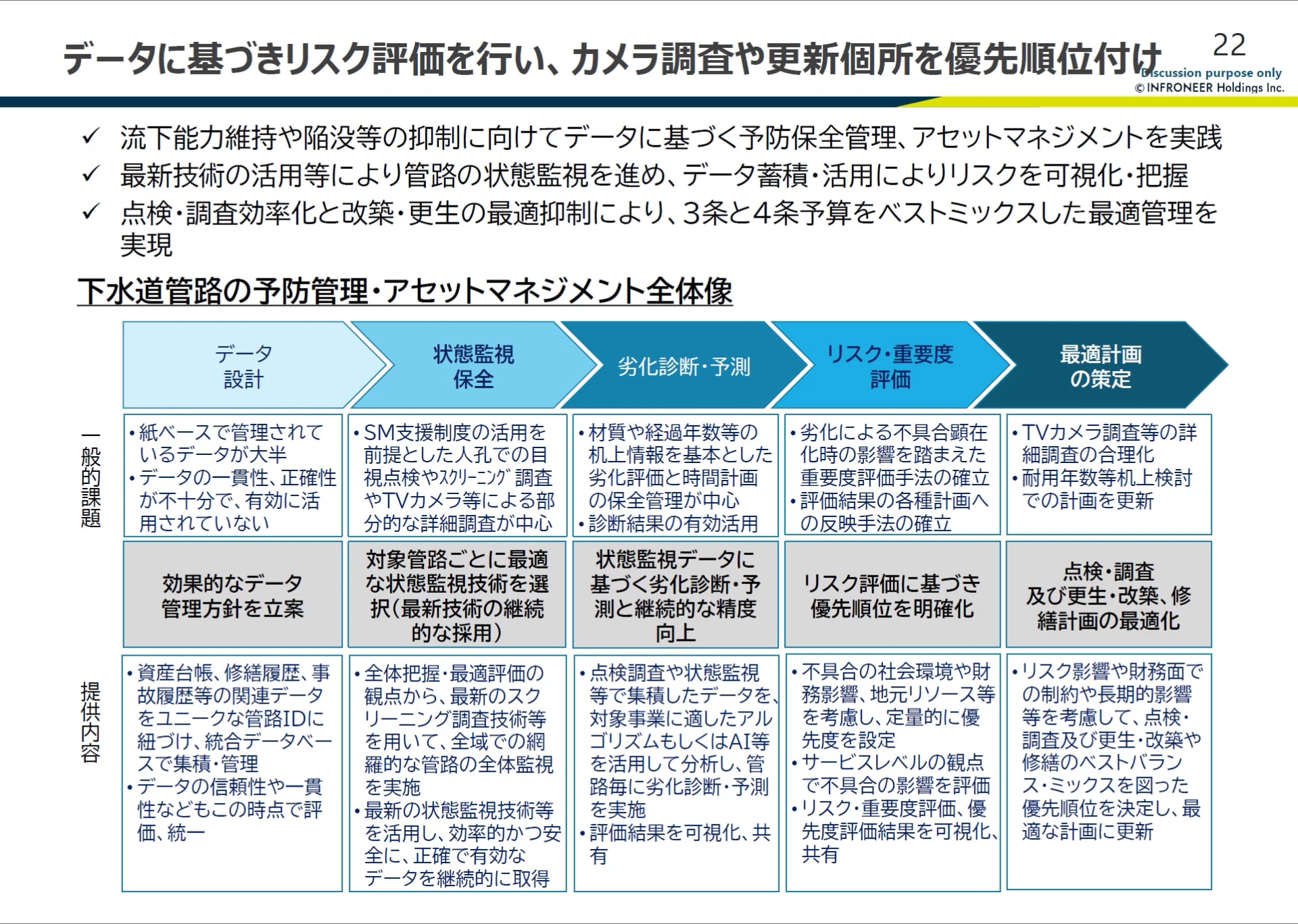

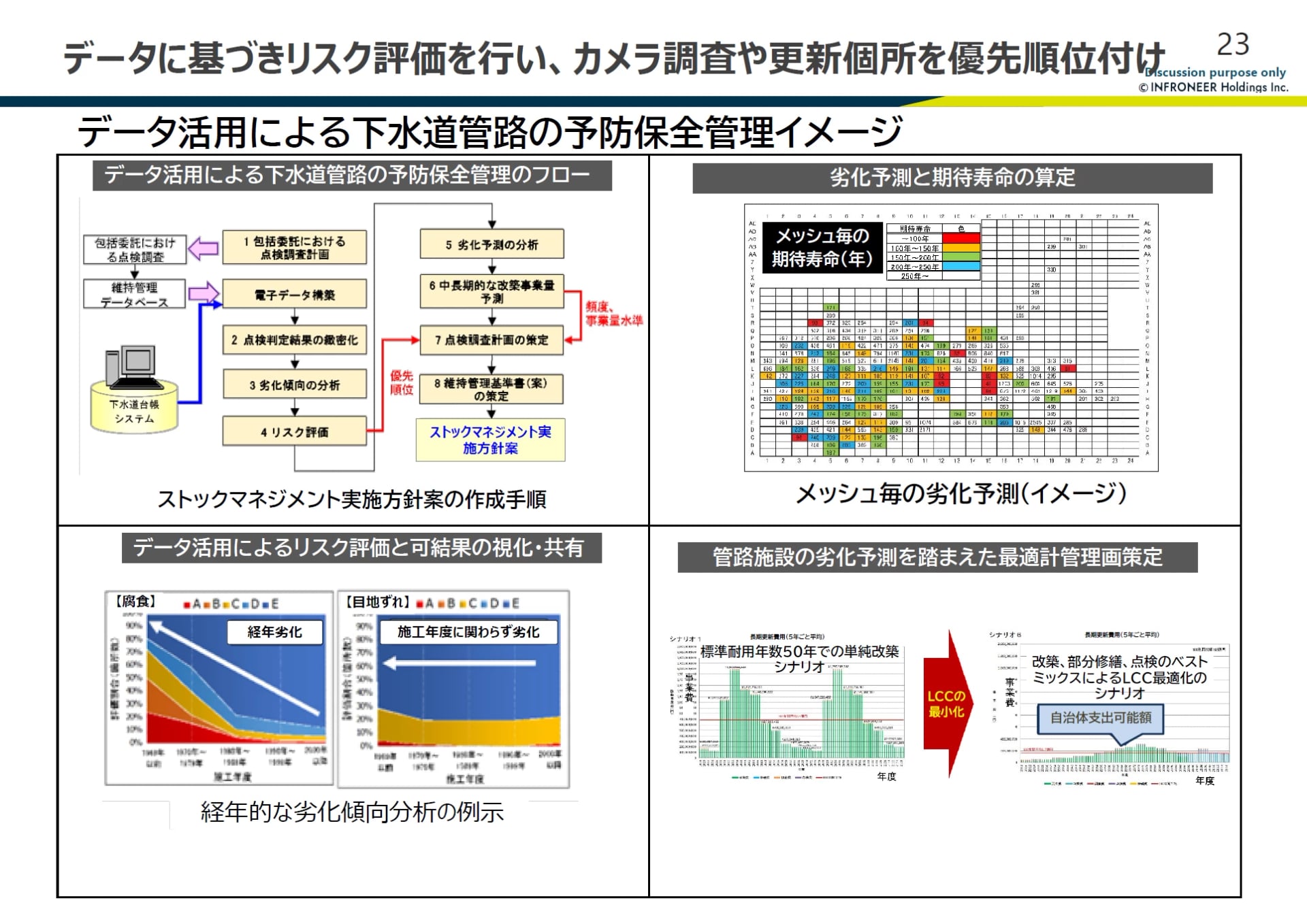

まず「下水道財政の観点から更新やカメラ調査を抑制したい」「本当にリスクが高い箇所を特定して対応したい」といった課題には「データにもとづきリスク評価を行い、カメラ調査や更新個所の優先順位を付ける」といった対応が考えられます。

最初に行う「データ設計」では、バラバラなデータではなく一貫性を持たせることが大切です。その後は「状態監視保全」を通じて「劣化診断・予測」を実施します。ただ、劣化予測だけでは優先順位が決められないので「リスク・重要度評価」を行うことが重要です。こうして、最後に最適計画の策定に入ります。

以下は、熊本市の事例です。

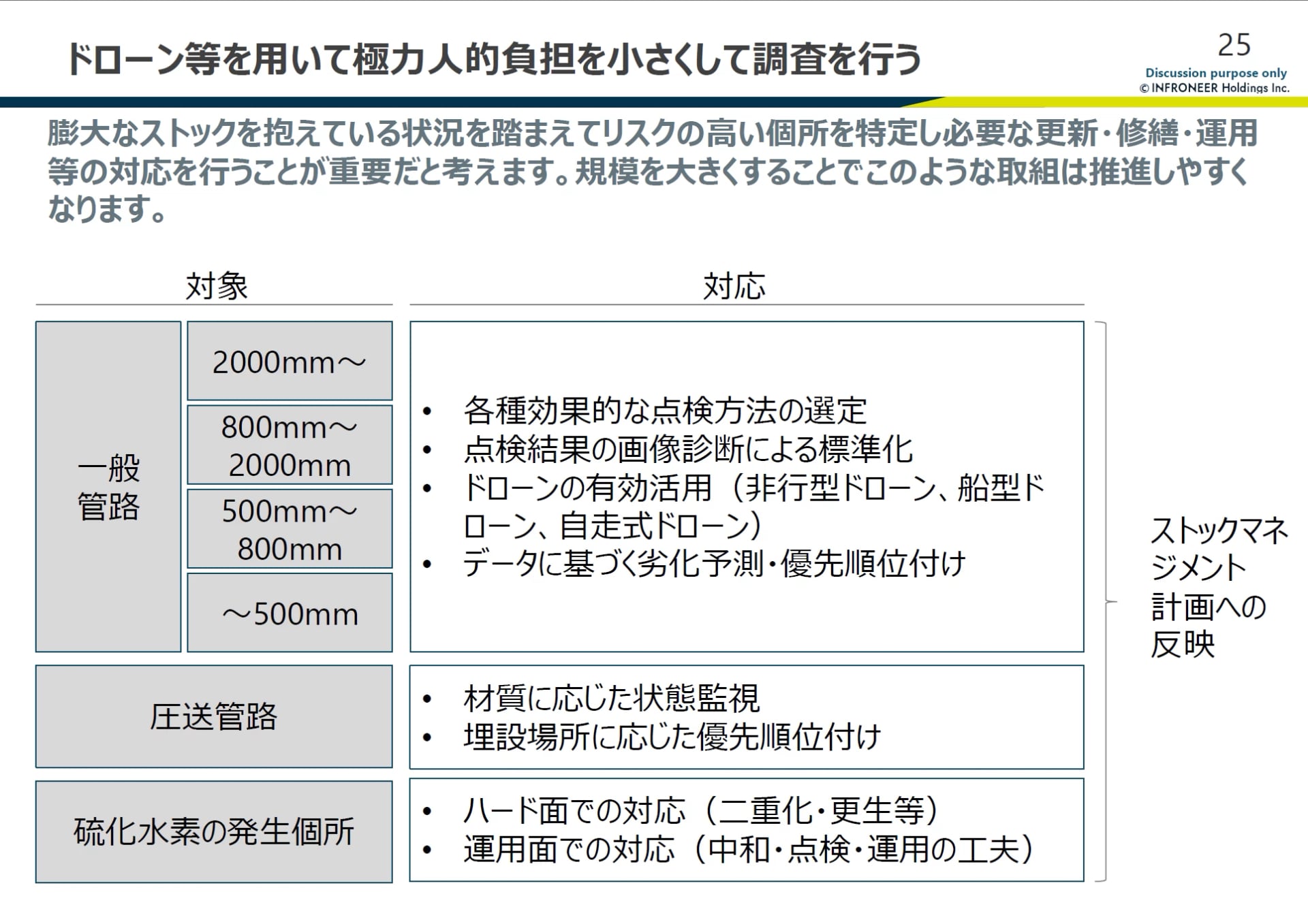

「担い手が不足する中で効率的に管路調査を行いたい」場合には「ドローン等を用いて極力人的負担を小さくして調査を行う」対応が重要です。日々進展する新しい技術情報を自治体だけですべてをカバーすることは難しいと思われるので、民間が力を発揮できる内容だと考えています。

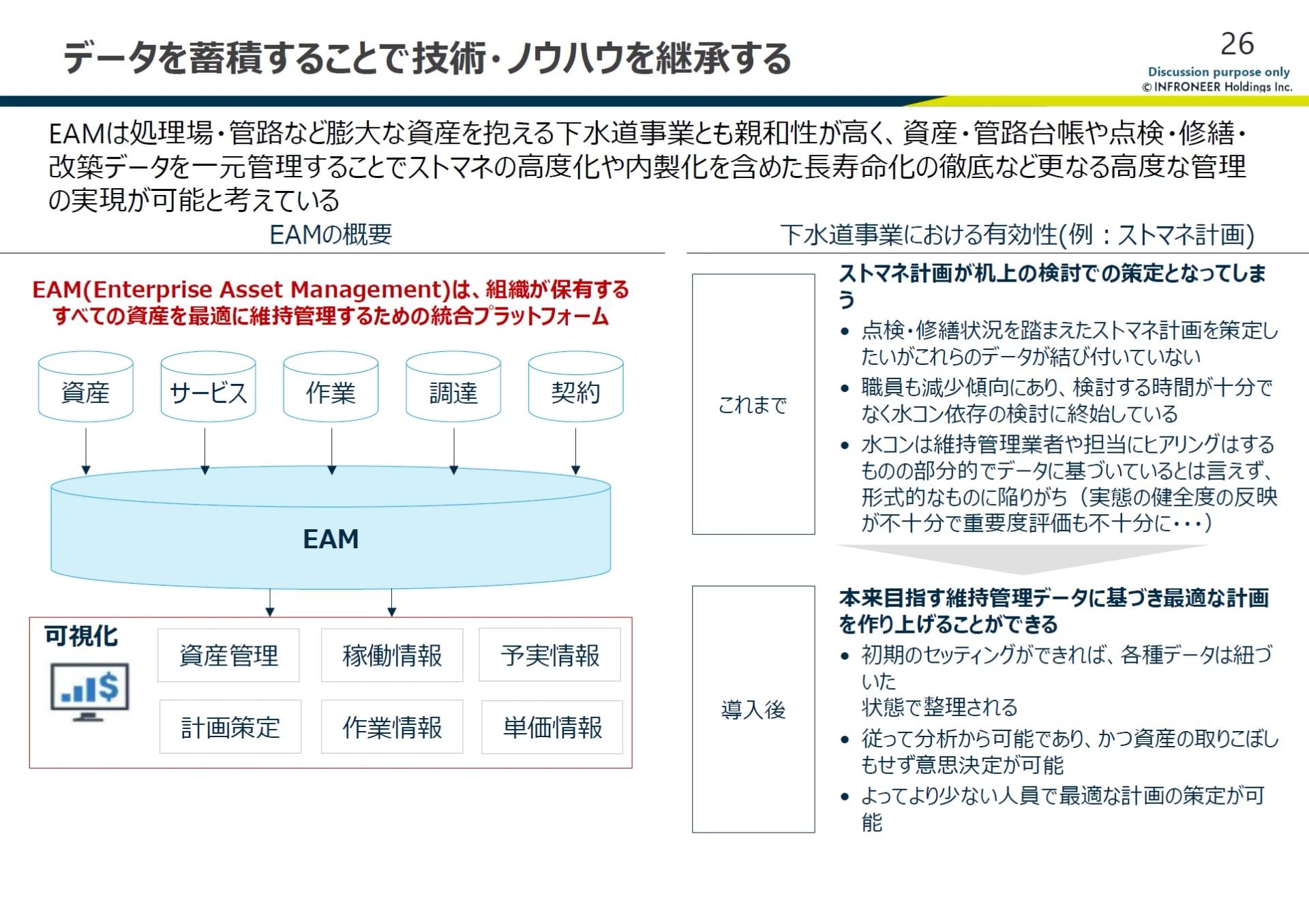

「誰が代わっても同水準でできるように技術継承を行いたい」という課題に対しては「データを蓄積することで技術・ノウハウを継承」します。そこで活用されるのが、EAMという保有資産の管理をするためのソフトウェアです。

図にあるように、資産・サービス・作業・調達・予測といった情報を一元管理し、そこから「資産管理」「稼働情報」「予実情報」「計画策定」「作業情報」「単価情報」を可視化します。これにより、現場・技術・経営の情報が一体化し、属人的な判断を減らせるようになるのです。

以下は、熊本市の事例です。

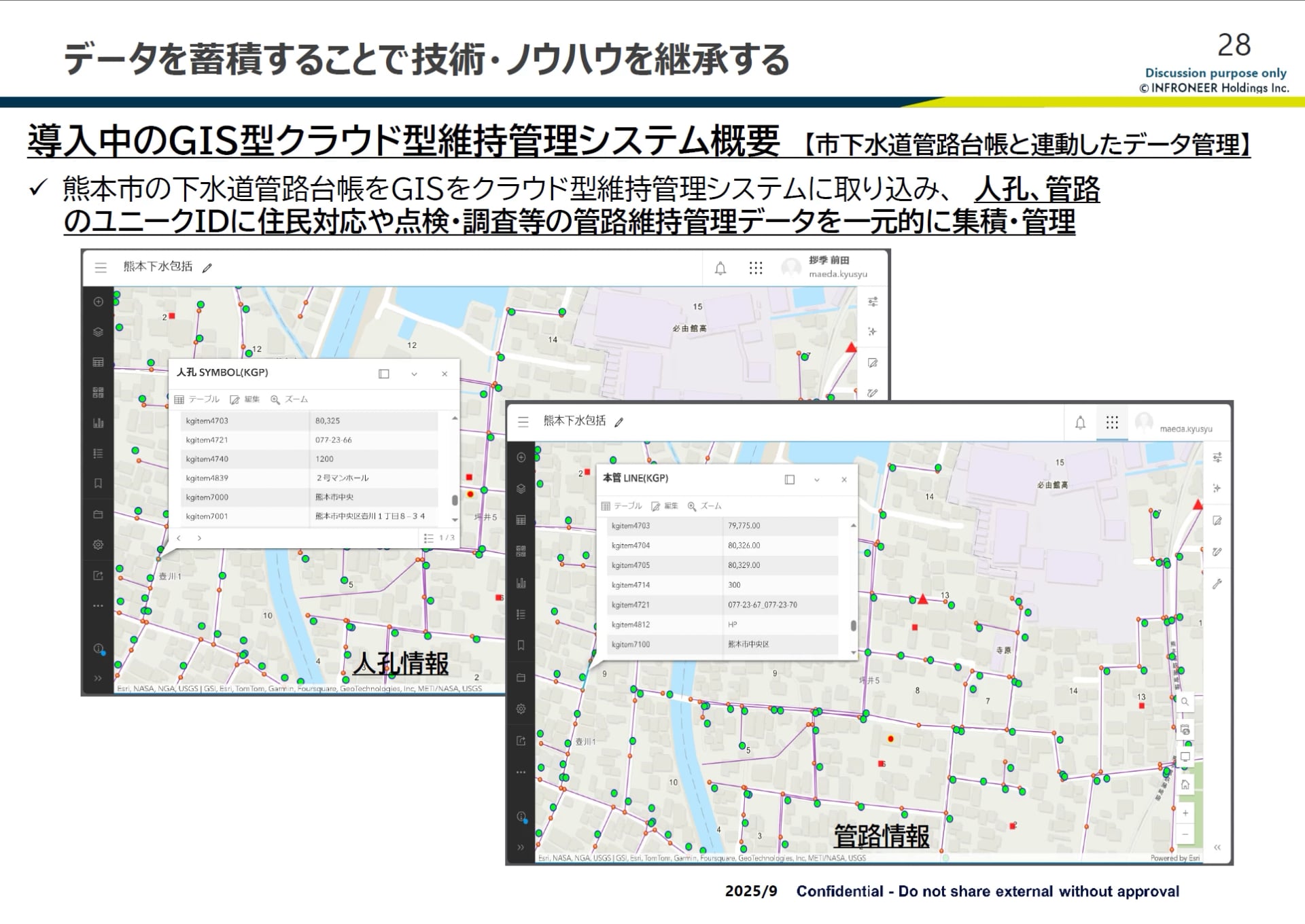

下水道の膨大な管路情報をGIS(地理情報システム)とクラウドで一元管理しています。これにより「誰が・いつ・どこを・どんな状態で作業したか」が地図上で即座に確認できるようになりました。

上水道・工業用水管路管理における一般的な課題と対応

上水道・工業用水管路管理においても最先端の分析ツールを用いることで、タイムリーな科学的アプローチによる適切な管路管理を実現することができます。

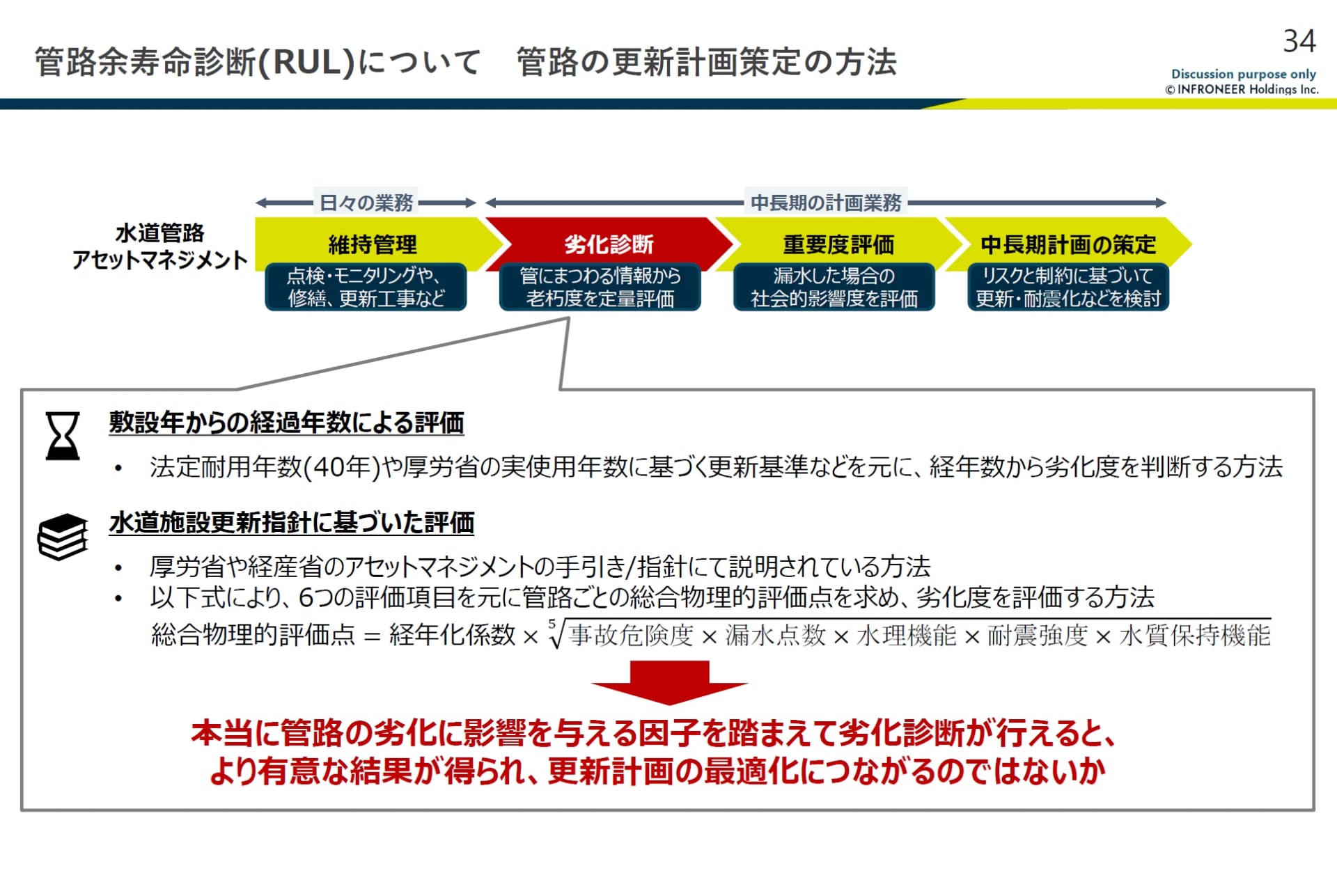

これまでは「古くなった順に更新する」という年数基準の考え方でしたが、今後は「劣化の実態と社会的影響を考慮した優先順位付け」へと転換していく必要があります。

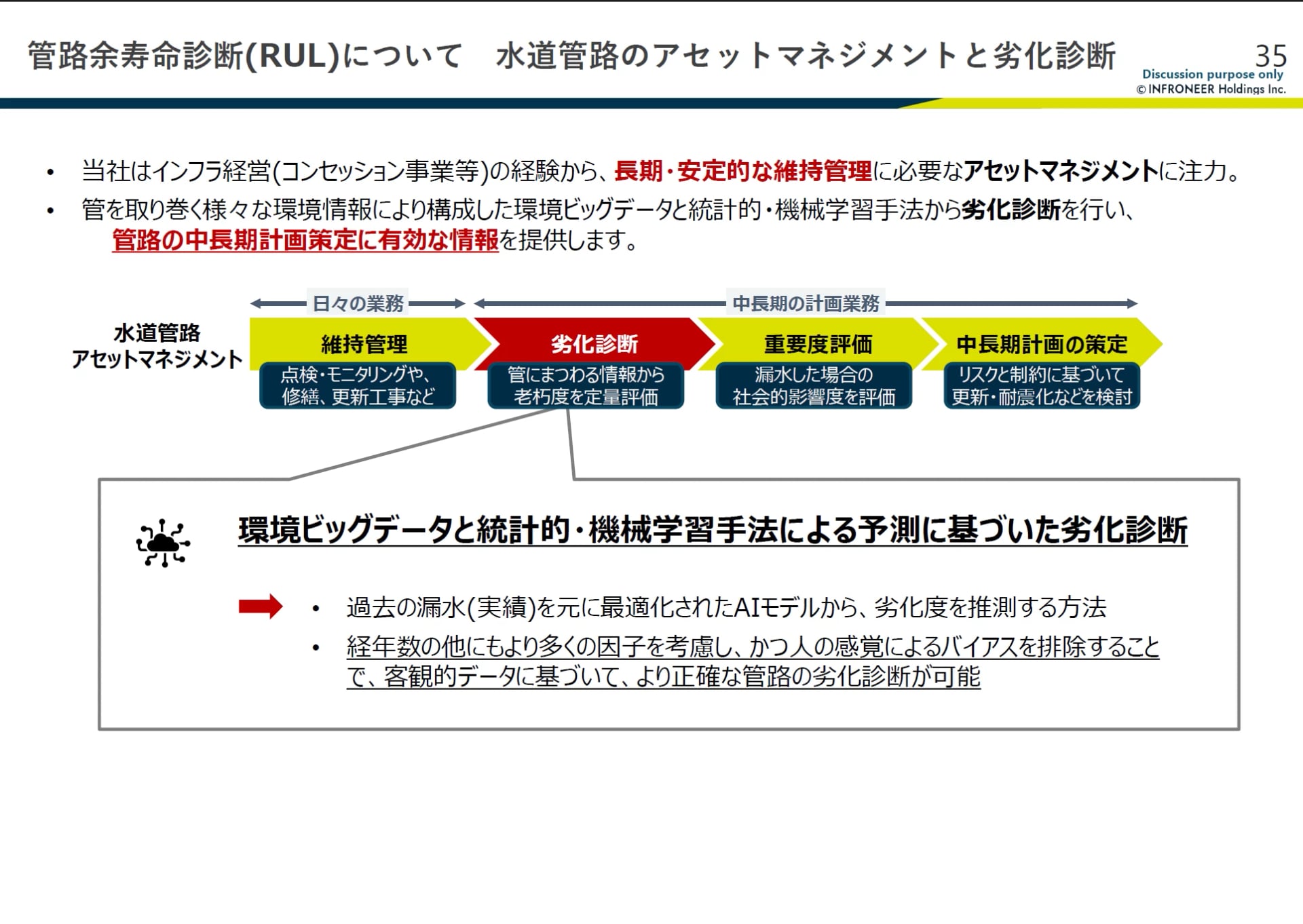

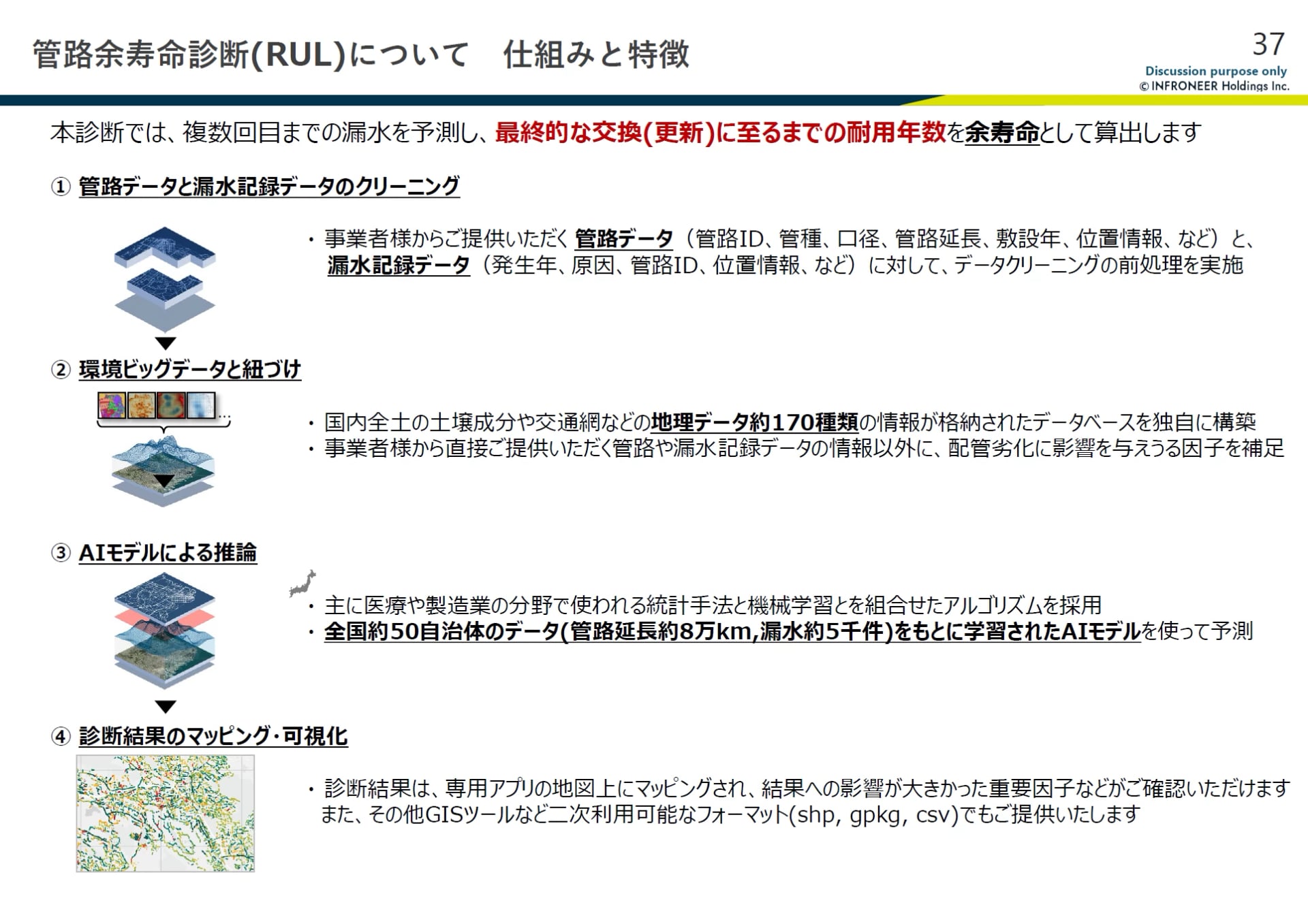

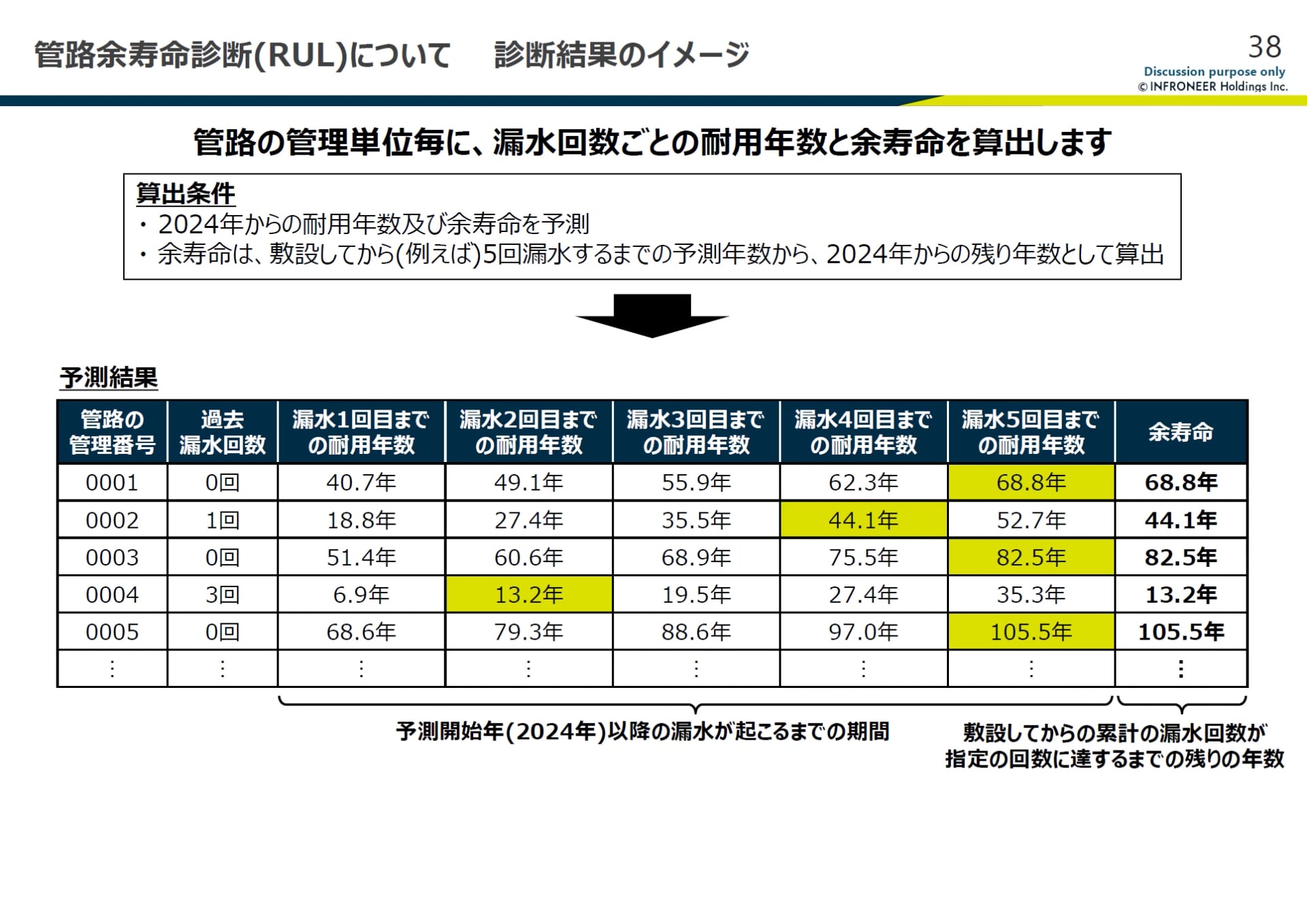

そこで、私たちはこれまでに培った知見をもとに、長期・安定的な維持管理を可能にするため「AIによる劣化予測モデル」を上水道管路に適用しています。

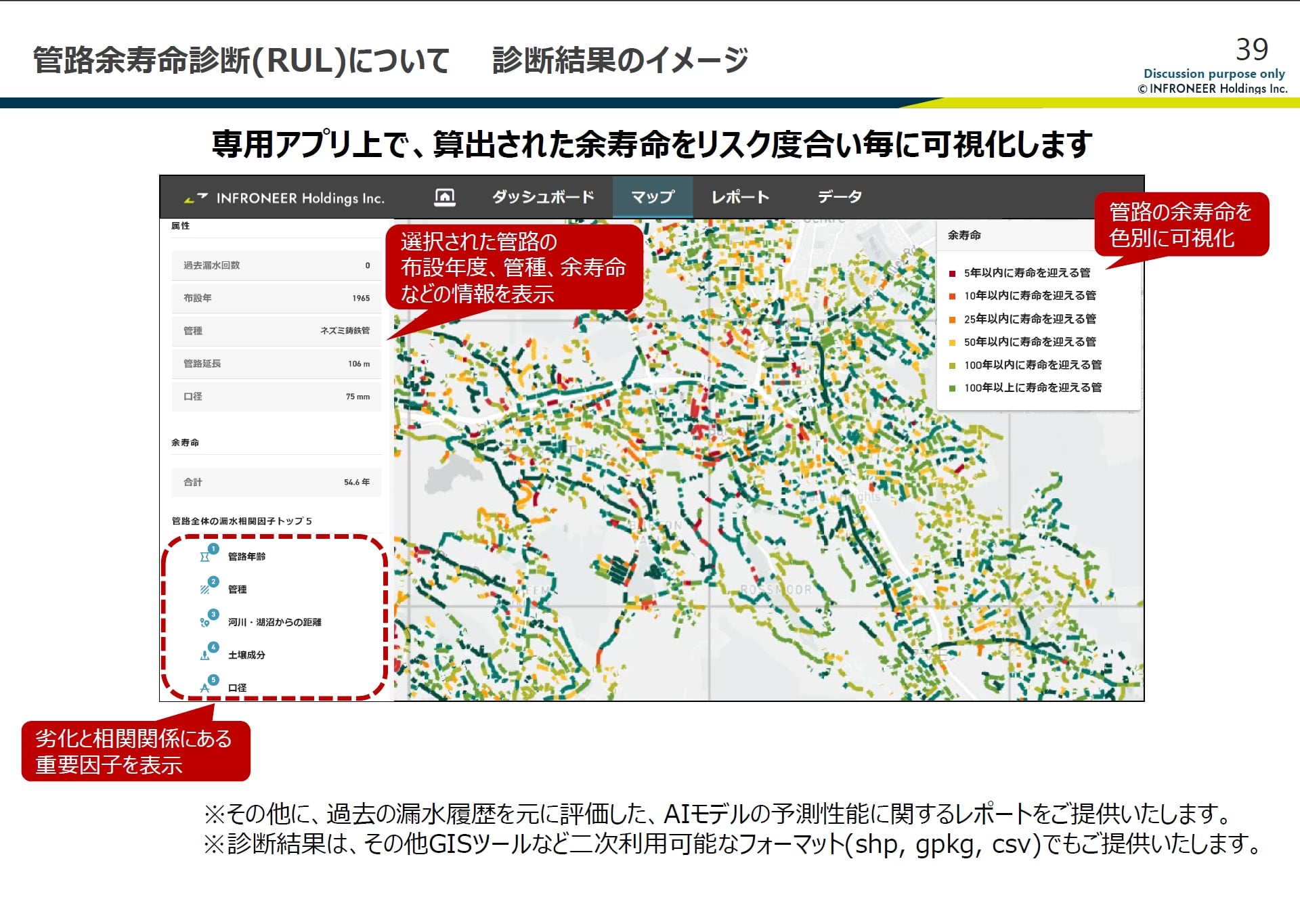

以下は、診断結果のイメージです。このように、それぞれの管路が更新まであと何年持つかを解析していきます。さらに地図上にマッピングすることで可視化された内容を共有し、現実や現場の方の認識と乖離がある場合には自治体の皆さまのノウハウを反映しながらモデルを更新します。このように、管路の本当の劣化具合を加味して更新計画を作成することが重要なのです。

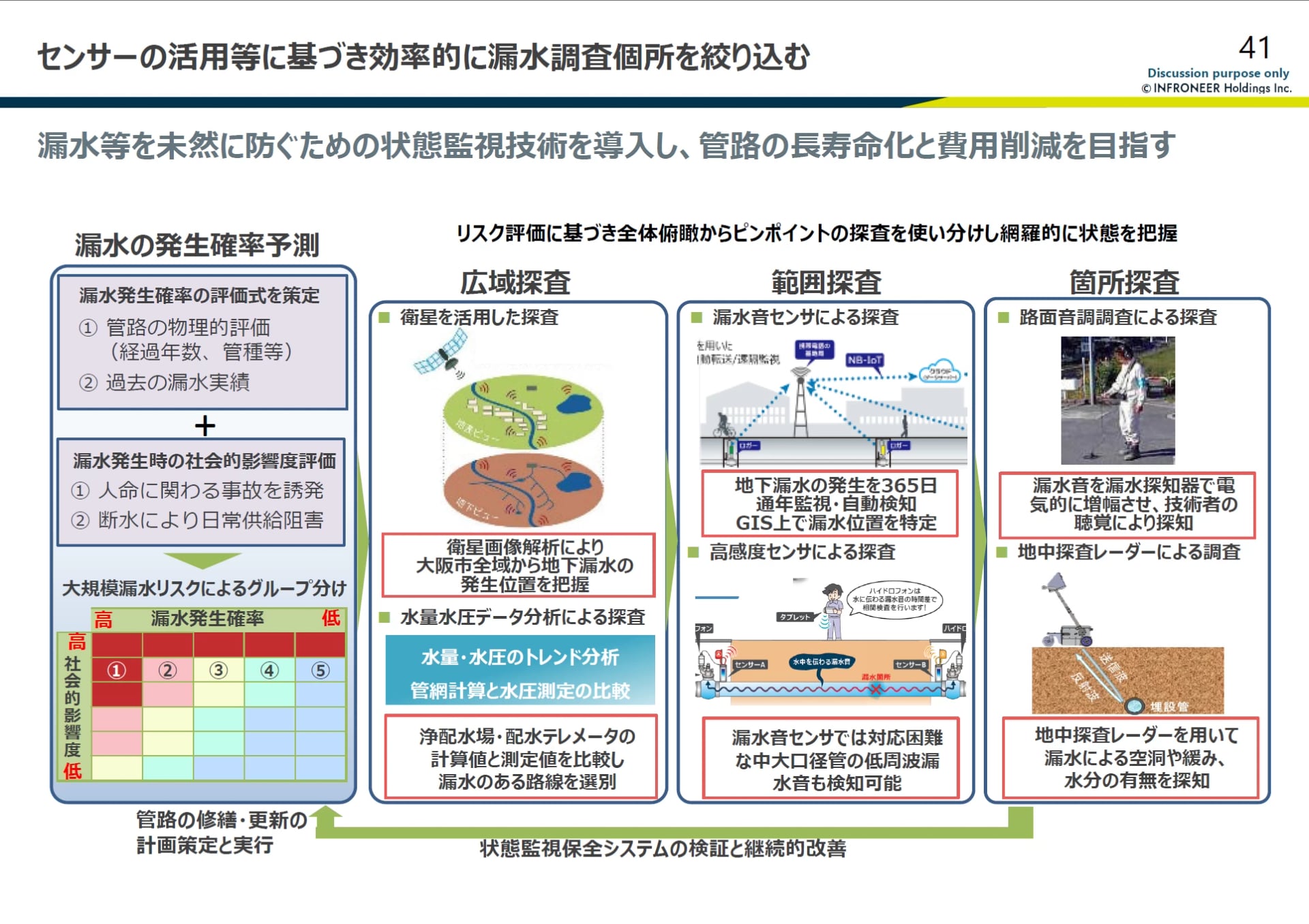

最後に、上水道・工業用水の先進事例として大阪市工業用水コンセッションにおける取組をご紹介します。本事業では、漏水リスク評価にもとづく調査に多様な手法を組み合わせています。やはり、効率的に点検ができ、かつ点検をする担当者が使いやすいものを提供することが重要ですので、これからもこうした取り組みに力を入れていきたいと思っています。

現場目線で構築する効率的な点検手法と情報管理

第3部に登壇したのは、上下水道の施設と管路の両方を手がける国内唯一の総合水インフラ企業「フソウ」の柴原晃氏。現場目線に立ったソリューションの開発を通じ、実際に効果を実感できる取り組みを紹介いただいた。

【講師】柴原 晃 氏

株式会社フソウ

PPP本部・本部長

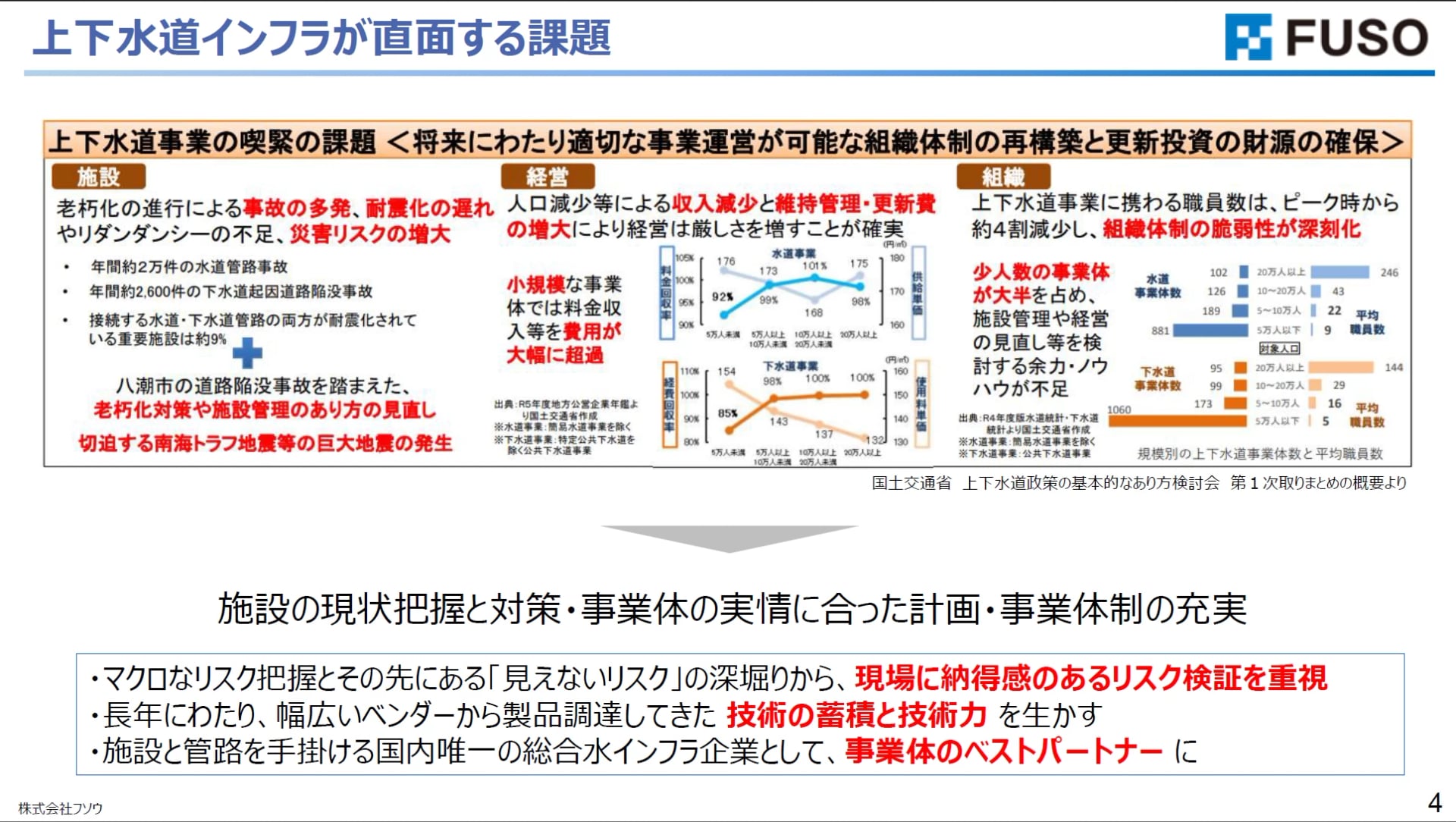

上下水道インフラが直面する課題

日本の水道・下水道は整備率が高い一方で、施設・管路ともに更新時期のピークを迎えています。特に課題となっているのは「施設や配管の老朽化・耐震化不足」「長期的な更新費用の増大」「技術者の高齢化と担い手の減少」です。フソウはこうした課題に対し、「現場の納得感のあるリスク検証」「技術の蓄積と技術力」「事業体のベストパートナー」をキーワードに取り組んでいます。

そこで、今回紹介したいのは5つの取り組みです。

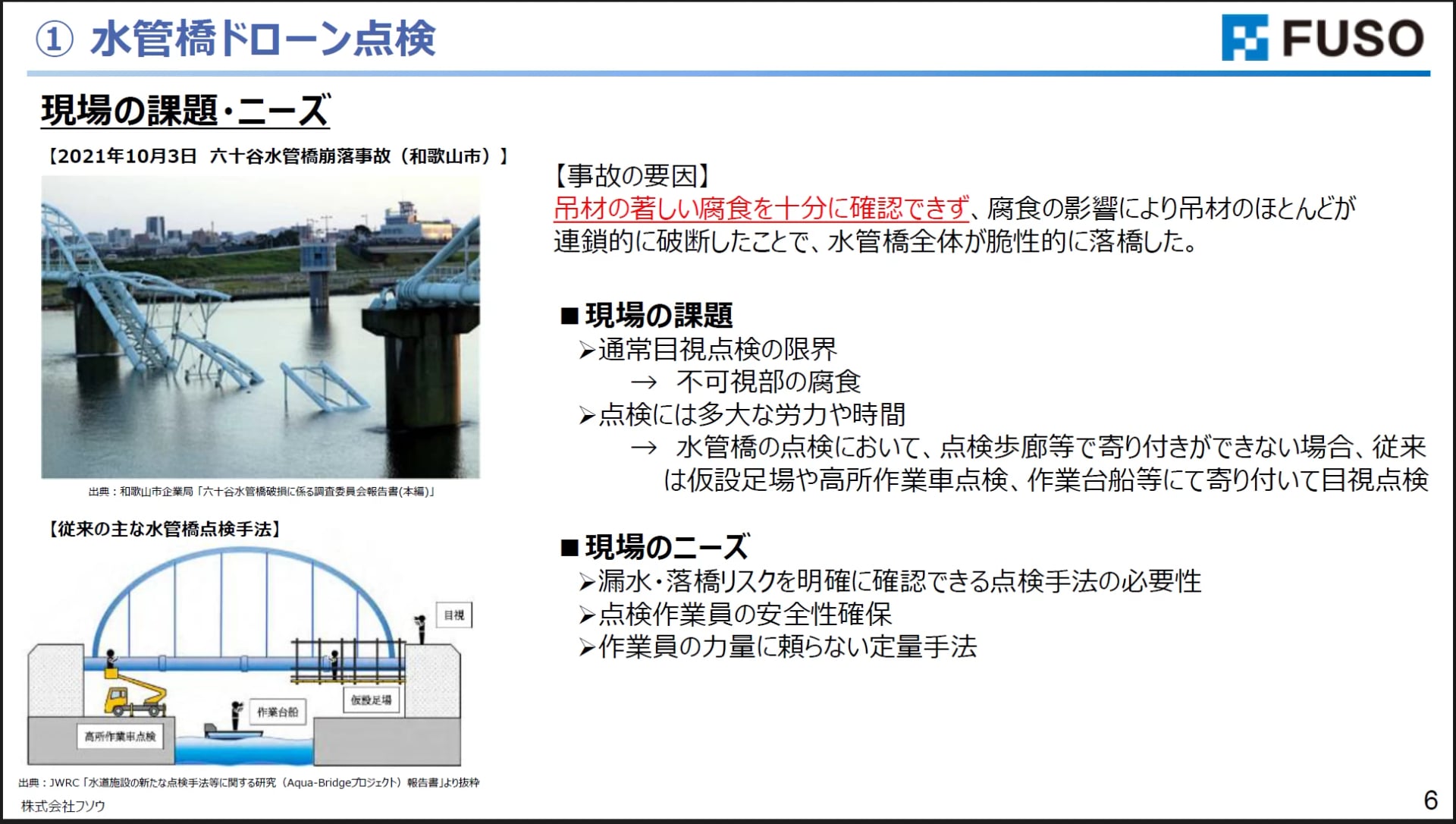

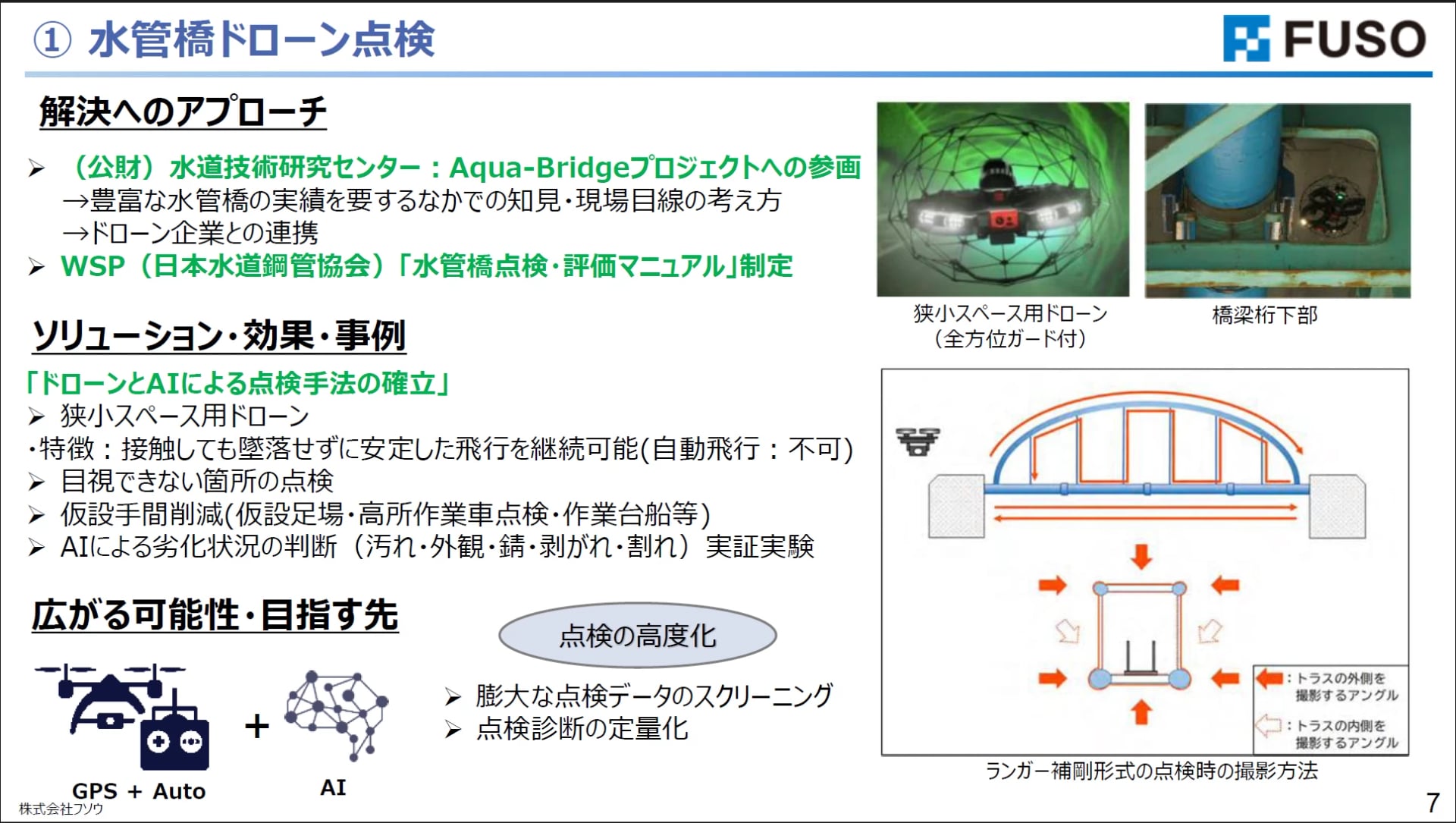

1:水管橋ドローン点検

令和3年10月、和歌山市で六十谷水管橋が崩落する重大事故が発生しました。原因は、吊材の著しい腐食によるもので、最終的には橋全体が落下してしまいました。

この事故をきっかけに「水管橋の安全をいかに確実に点検していくか」という課題が浮き彫りになりました。従来の点検方法は仮設足場や作業台船を設け、作業員が直接目視で確認するというもの。しかしこれでは見えない箇所が多かったり点検に時間がかかったり、何より高所や水上での作業リスクが高いといった問題があったのです。また、点検結果が作業員の経験や勘に依存してしまう懸念もありました。

そこで、これまで水管橋を数多く施工してきた経験を活かし、フソウではドローンとAIによる点検手法の標準化を進めています。

具体的には、右上の写真にあるように、狭い空間でも飛行可能な狭小スペース用ドローンを使用しています。橋の側面や下部にドローンを飛ばし、吊材などをカメラで撮影。撮影した映像をAIが解析し、サビや剝がれなどの劣化を自動判定する仕組みです。これによって目視できなかった箇所の点検が可能になり、仮設作業にかかる手間やコストも大幅に削減できました。さらにAIによる判断で診断のばらつきも解消され、作業員の力量に頼らない定量的な診断が実現できたと思っています。今後はGPSを活用した自動航行も視野に入れるほか、データを蓄積してより複雑な劣化パターンも分析できるようにしたいと考えています。

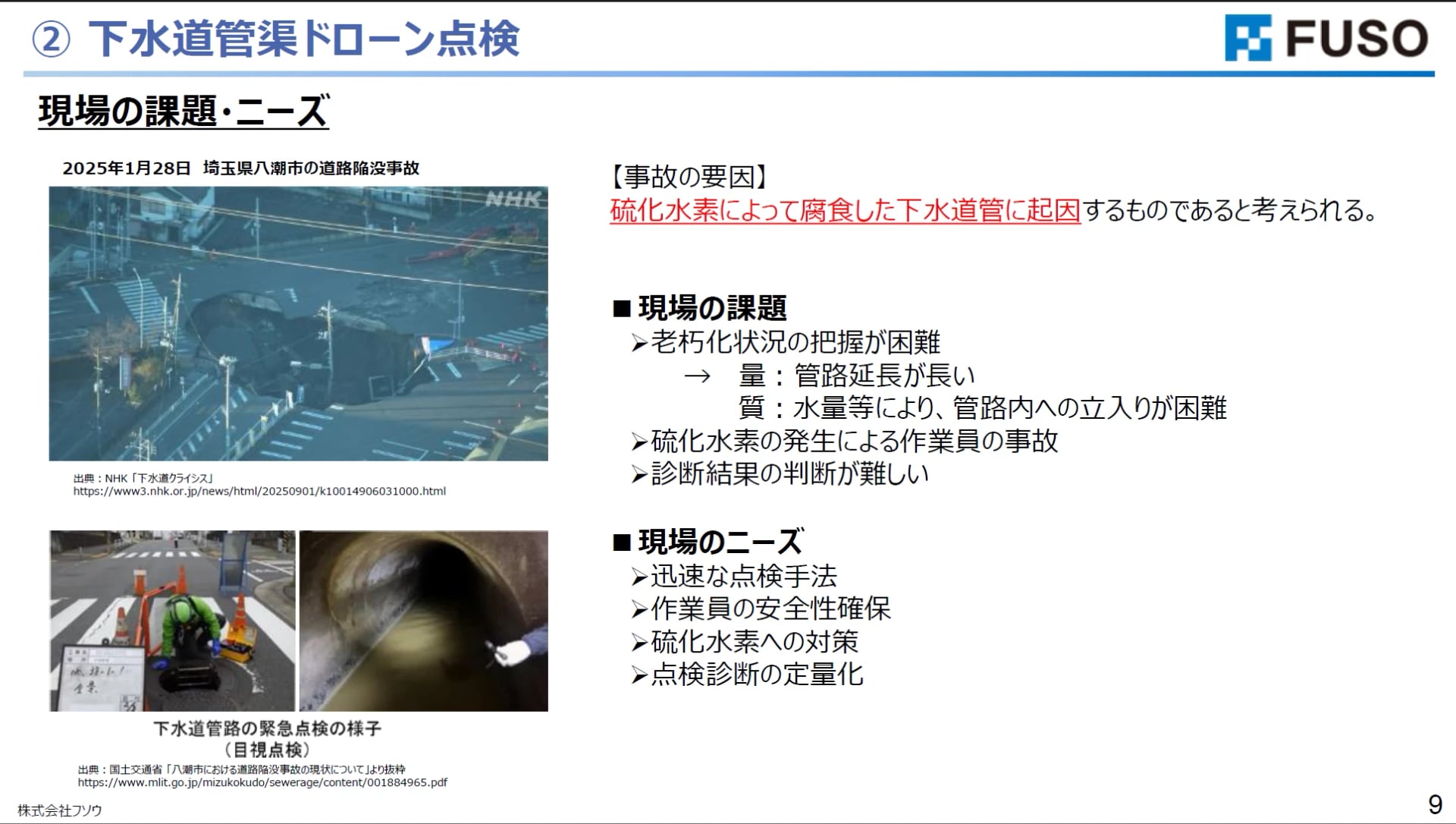

2:下水道管渠ドローン点検

令和7年1月28日に埼玉県八潮市で下水道管に起因する道路陥没事故が発生しました。事故の原因は、硫化水素によって管の内部が腐食し、破損部分から土砂や地下水が管内に流入することで空洞が発生した路面が陥没してしまったというものです。この事故をきっかけに国土交通省から全国の自治体に一斉点検の要請がなされ、現在も各地で調査が進められています。

現場の実情を見ると、老朽化が著しく、調査が困難な箇所が多く存在します。また、硫化水素が発生することで作業員が中毒事故を起こすケースもあり、安全確保が非常に難しいという課題もあります。加えて、やはりここでも点検結果の判定が技術者の経験に依存してしまうことが問題視されていました。

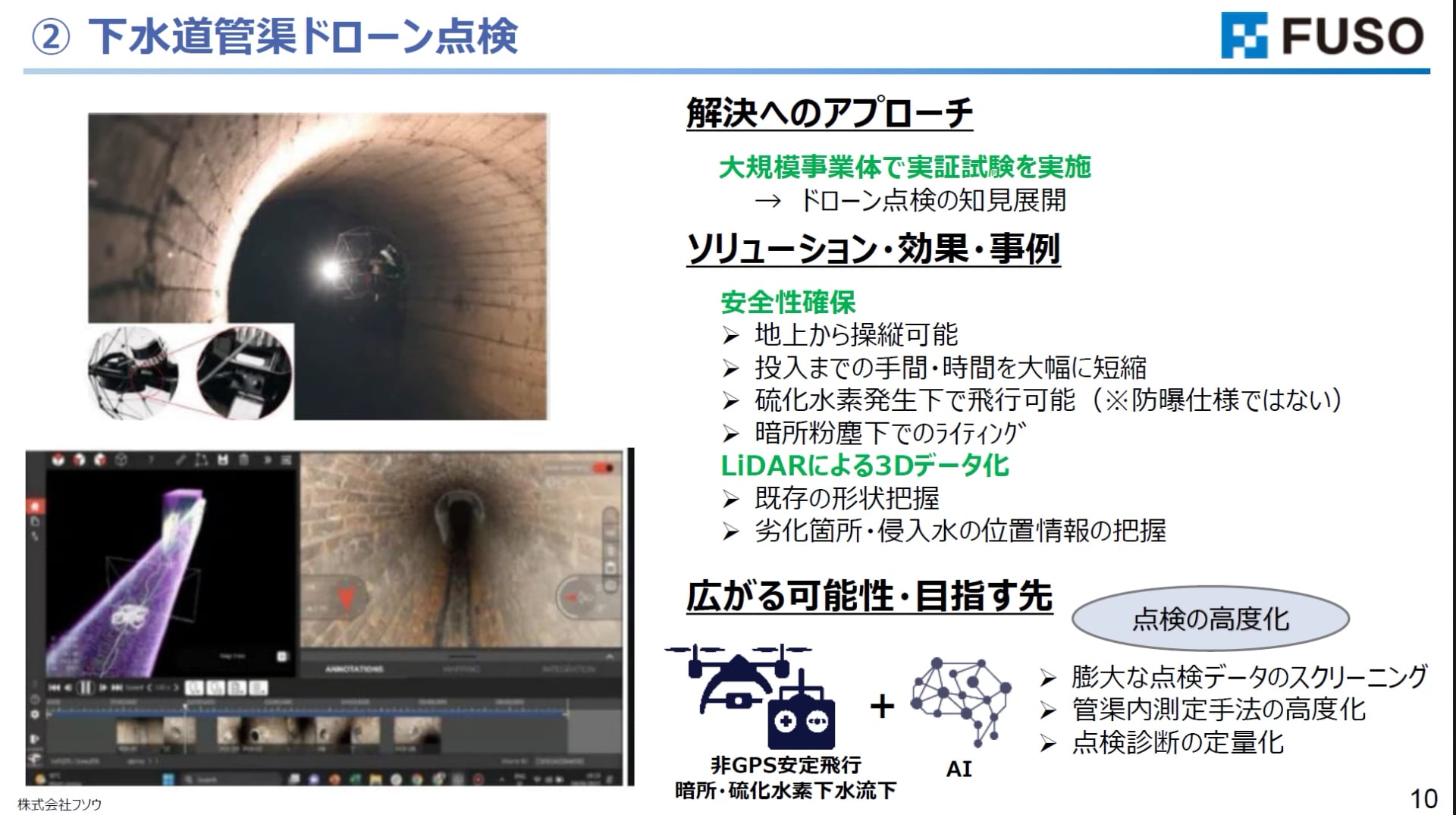

そこで、先ほどの水管橋ドローン点検の知見を応用し、下水道管渠向けにドローンを活用した点検ソリューションを開発しました。現在は大規模事業体での実証実験を進めているところです。

ドローンを使用することで地上から遠隔操作が可能になり、作業員が中に入る必要がなくなりました。その結果、安全性の確保と作業時間の大幅な短縮が実現しています。左下の図を見てください。白い塊がドローン本体で、そこから伸びている白い線が飛行ルートを示しています。右側にはカメラ映像が並べて表示されており、映像と3Dデータ、位置情報を突き合わせることで、より正確に管内の状態を把握できる仕組みになっています。

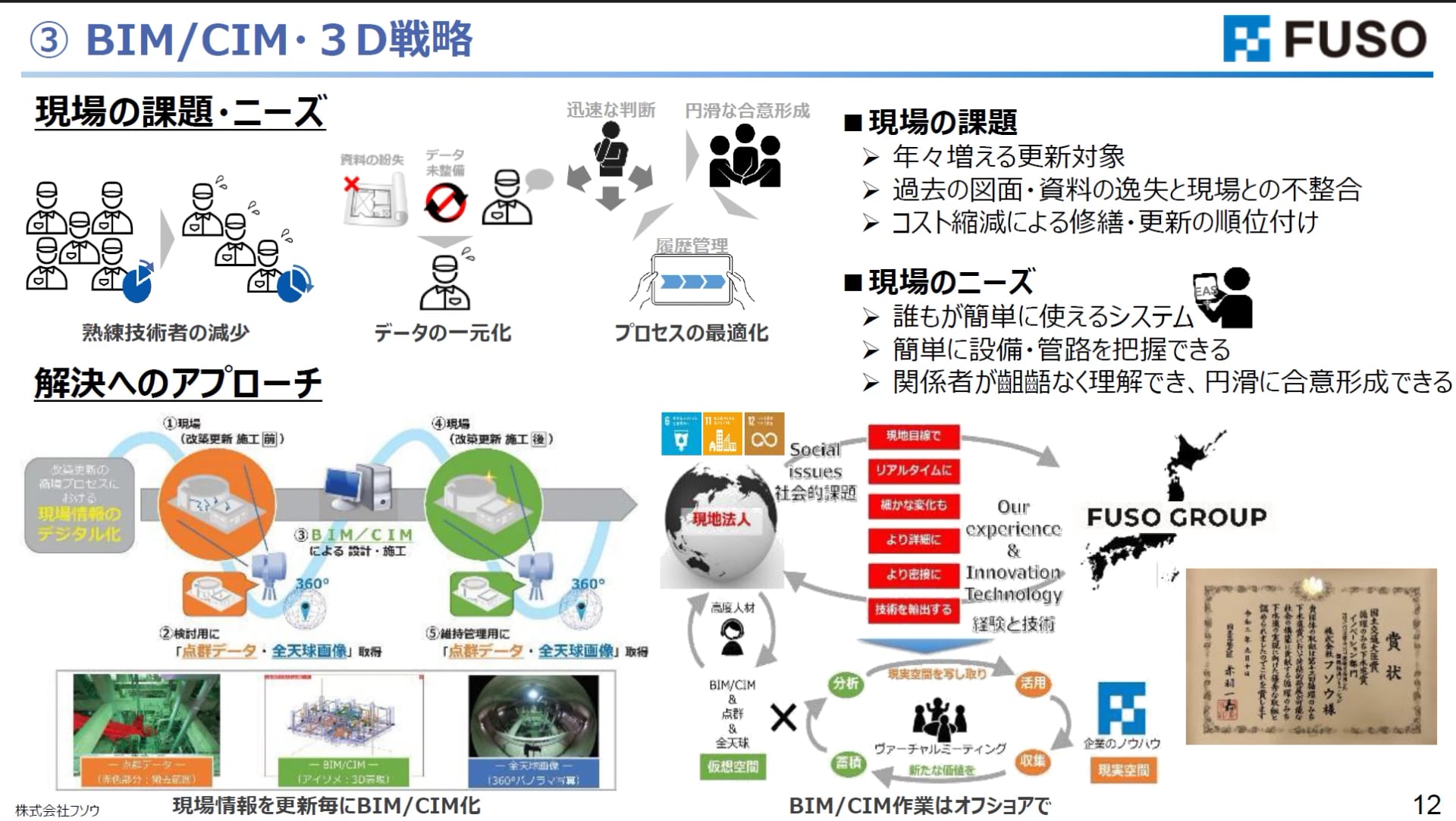

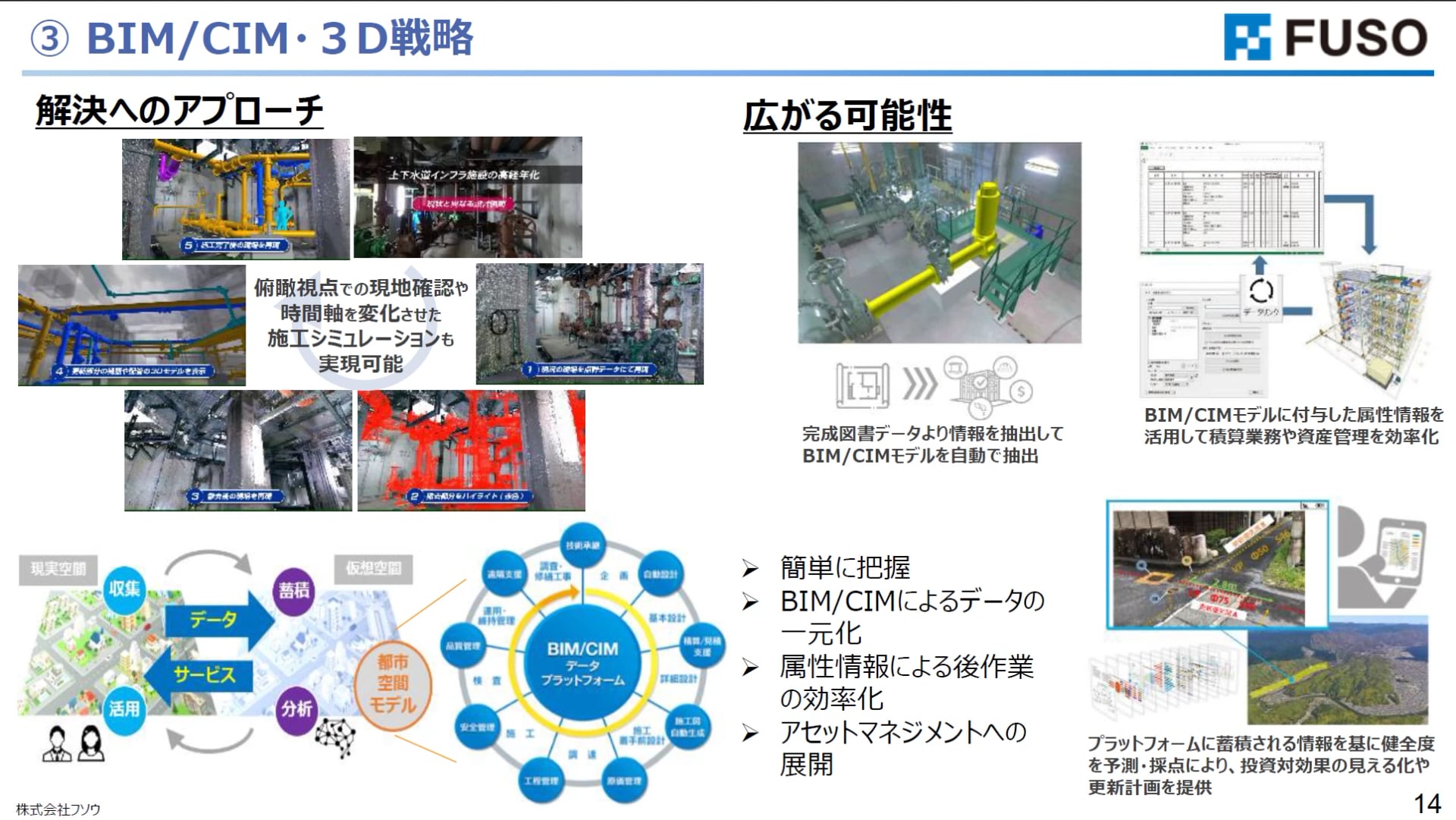

3:BIM/CIM・3D戦略

今、現場は「年々増えていく更新対象に対し、熟練技術者が減少している」「古い図面と現場情報の不整合」「コスト縮減の中で修繕・更新の優先順位付けが難しい」「情報管理デジタル化が進んでいない」といった課題に直面しています。

そこで、フソウではBIM/CIMを活用したDX戦略に平成28年から取り組んでいます。BIM/CIMは、計画・設計の段階から3次元モデルを導入し、関係者全員が同じデータをもとに情報共有できるのが特長です。これにより、設計・施工・維持管理を通じて効率的で質の高い建設生産と管理システムを実現します。

今後は、BIM/CIMデータを活用した情報プラットフォームの構築を目指しています。AIやGISと連携させることで、完成図から自動的にBIMモデルを生成したり、属性情報を付与して資産管理やアセットマネジメントに活用できる仕組みを構築していきます。フソウでは、こうしたデータをオープンプラットフォームとして扱い、既存システムとの連携を容易にしながら、お客さまごとの課題に最適なソリューションを提供していく方針です。

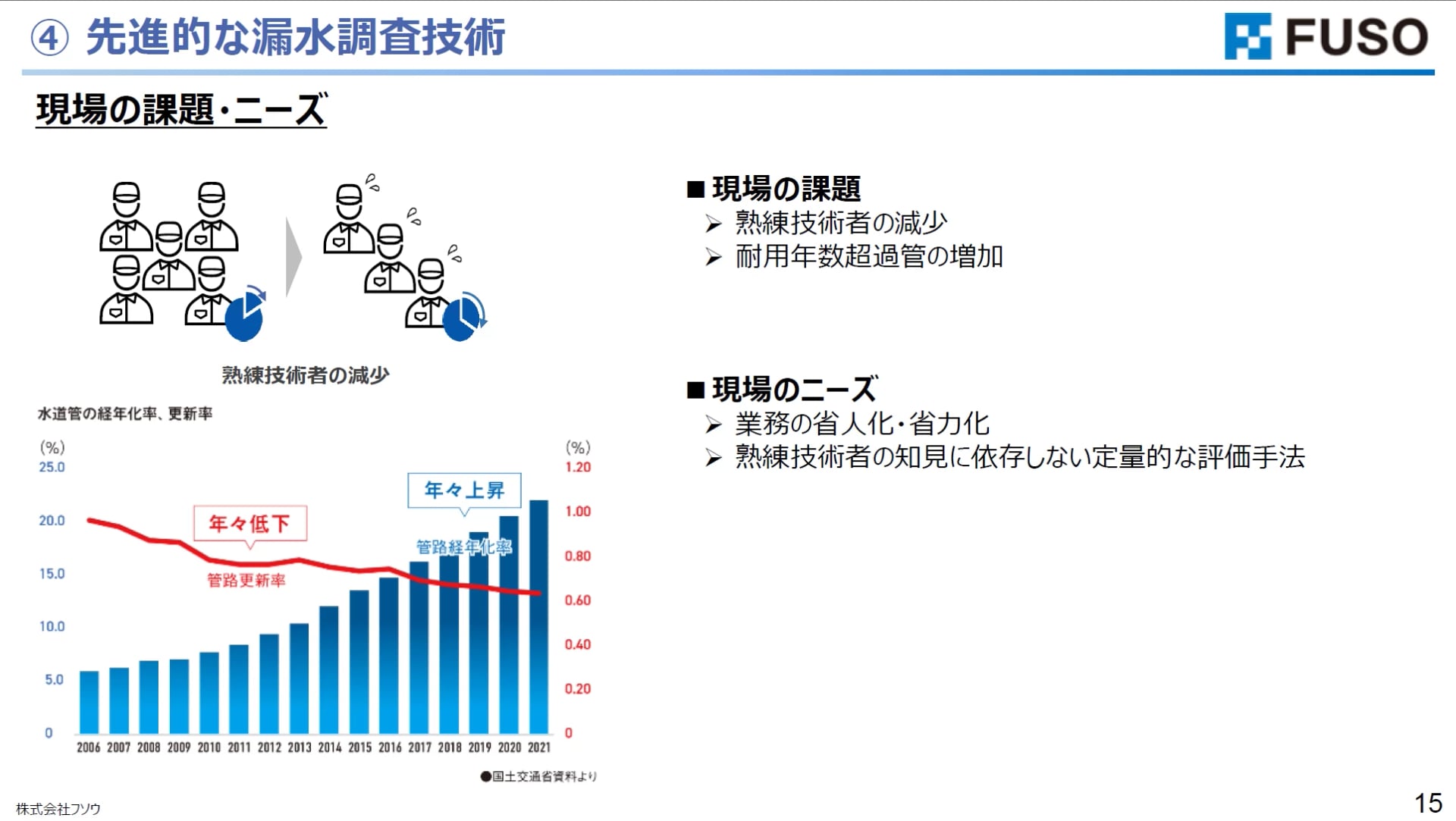

4:先進的な漏水調査技術

多くの自治体で共通している課題として、熟練技術者の減少や施設の耐用年数が長期化していることがあげられます。老朽化した管路が増える一方で、それを診断・修繕できる人材が限られている。これがいま、全国的に非常に大きな課題になっています。

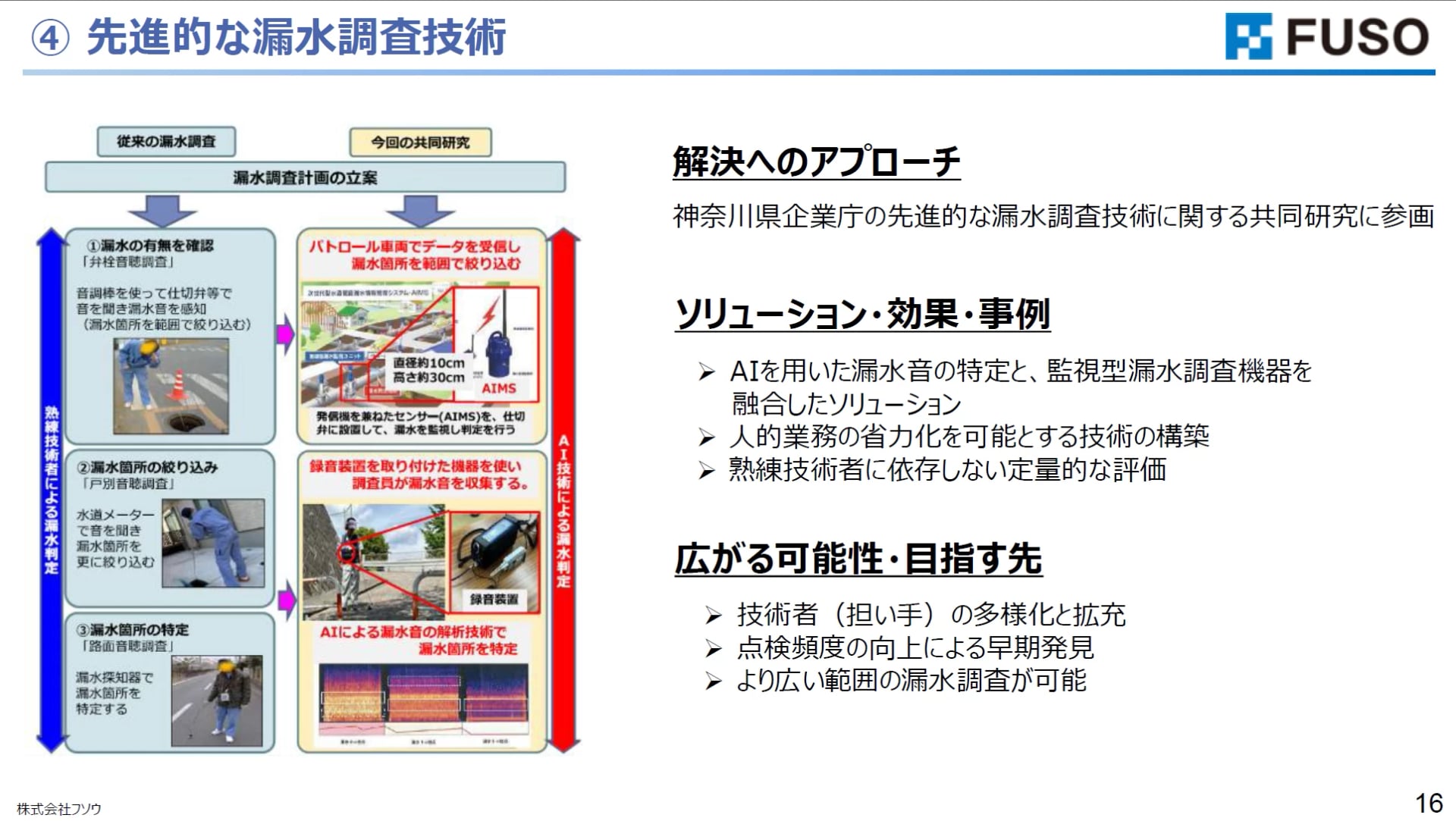

こうした状況のなかで、フソウは神奈川県企業庁様の先進的な取り組みに参画させていただきました。以下がその概要です。

従来の漏水調査というのは、「音聴棒」を使って音の違いを聞き分け、熟練の技術者が経験を頼りに、漏水箇所を特定していくというものでした。今回の実証では、監視型の漏水調査機を導入。この装置を管路に設置し、データを常時モニタリングすることで、漏水が疑われる範囲を自動で絞り込むことができるようになります。さらに、得られたデータをAIが解析し、音の波形や振動パターンから、漏水の可能性が高い箇所を自動で特定するという仕組みを検証しています。

この方法を導入することで、監視型で常時データを取得できるため、点検頻度を上げたり、広いエリアを同時に監視することも可能となります。

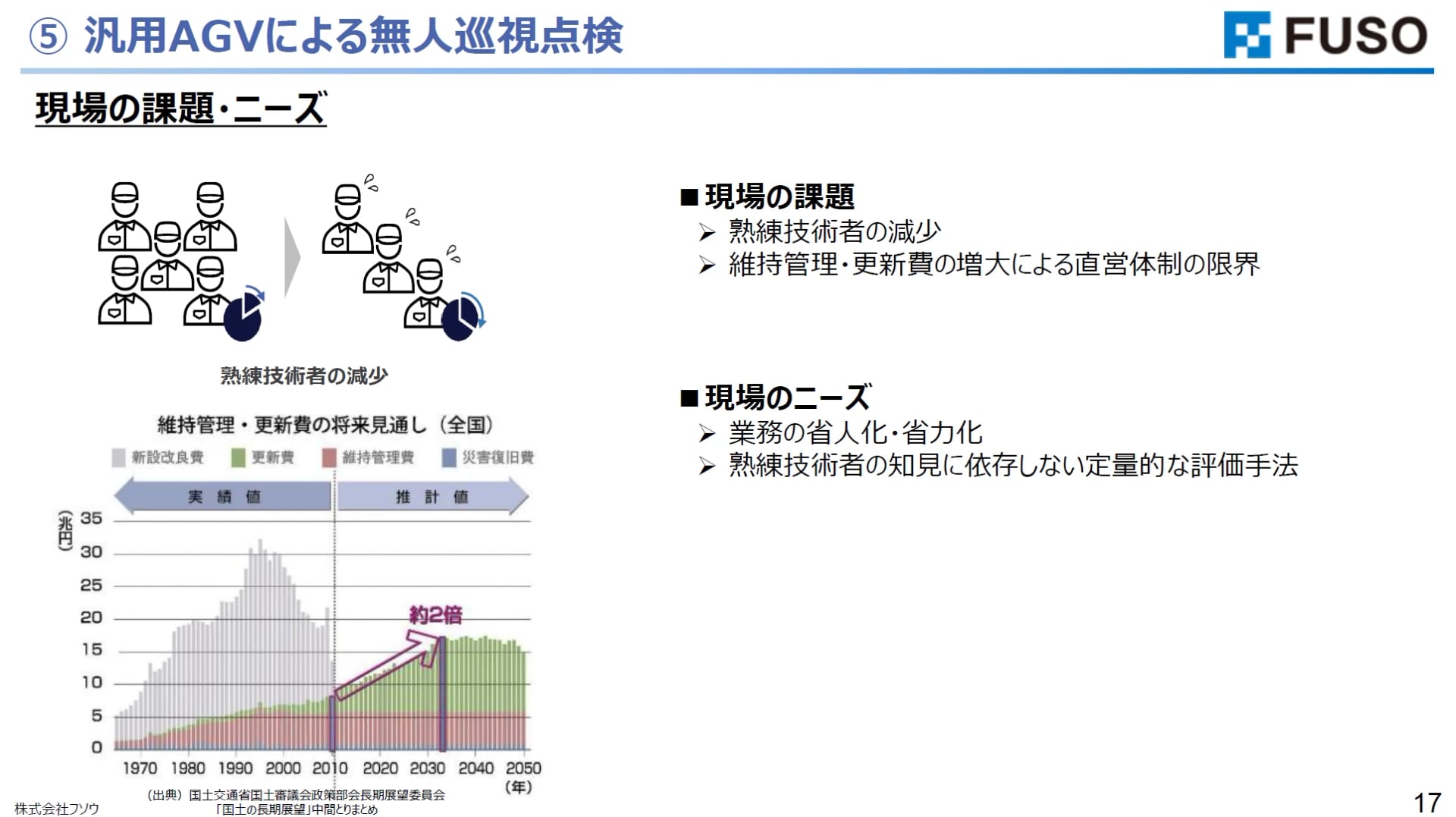

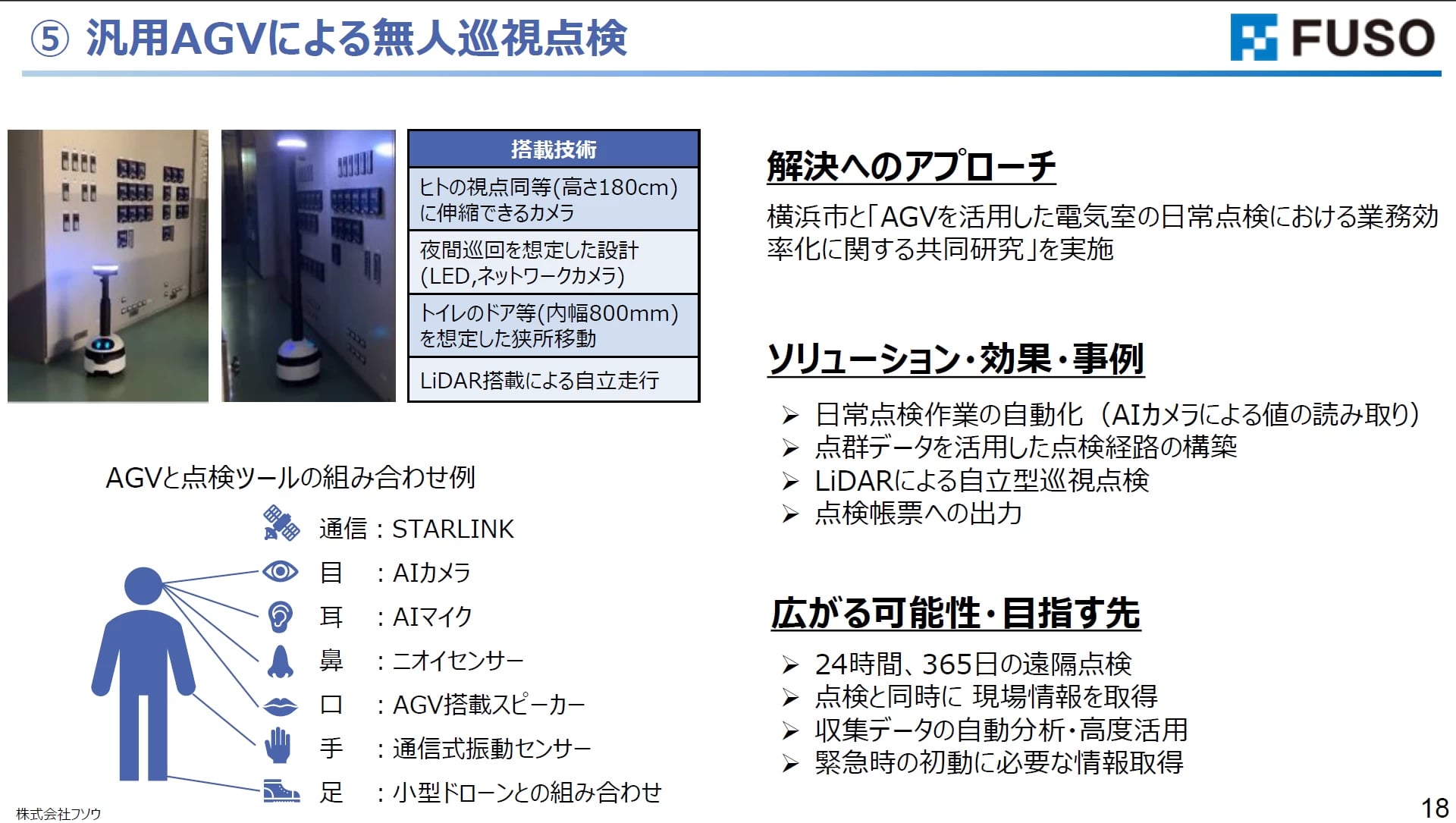

5:汎用AGVによる無人巡視点検

最後に、汎用AGVによる無人巡視点検です。現場での大きな課題は、やはり「維持管理費」「更新費」の増大です。全国的に職員の減少が進むなか、このままの体制を続けていくと維持管理や更新にかかる費用は将来的に2倍近くに膨れ上がるといわれています。こうした中で、直営体制の維持が難しくなり、委託するにもコストや人材確保の面で限界が見えてきています。そのため現場からは、定量的な評価手法の確立、そして点検業務の省人化・省力化が強く求められるようになっています。

そのような背景を受け、フソウでは汎用AGVを活用した無人巡視点検の実証を進めています。第1期の実証実験では、横浜市様との共同研究で、浄化センターの電気室といった比較的平坦な屋内環境で試験を実施しました。その結果、無人での日常点検の自動化を実現することができました。

ソリューション効果としては、まず、点群データを活用して点検経路を自動構築できる点があります。また、点検結果を自動的に帳票化することで、これまで人が行っていた入力作業の省力化にもつながりました。

今後の展開としては、LiDAR(ライダー)技術を活用した自律走行機能の高度化、さらに複数センサーを組み合わせた高精度監視を進めています。AGVと点検通路を連携させることで、現場の状況に合わせた柔軟な運用が可能になります。最終的には、夜間や災害時などに発生する不具合や異常をAGVが自動で確認し、遠隔からモニタリングできるようにすることで、24時間365日の無人点検体制を目指しています。この技術が実用化されれば、人手不足や高齢化が進むなかでも、安全・確実・持続的な施設管理を実現できると考えています。

下水道事業における官民連携を活用したDX推進とウォーターPPP導入について

第4部に登壇したのは、静岡県富士市で上下水道部下水道施設維持課長を務める佐野和史氏。官民連携を活用したDXの推進とウォーターPPP導入の事例を語っていただいた。

【講師】佐野 和史 氏

静岡県富士市

上下水道部下水道施設維持課

1994年富士市入庁、2024年上下水道部下水道施設維持課長(現職)。下水道事業における官民連携手法を活用したDX、GXの取り組みに従事。総務省「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」アドバイザー、技術士(衛生工学部門、上下水道部門、総合技術監理部門)。

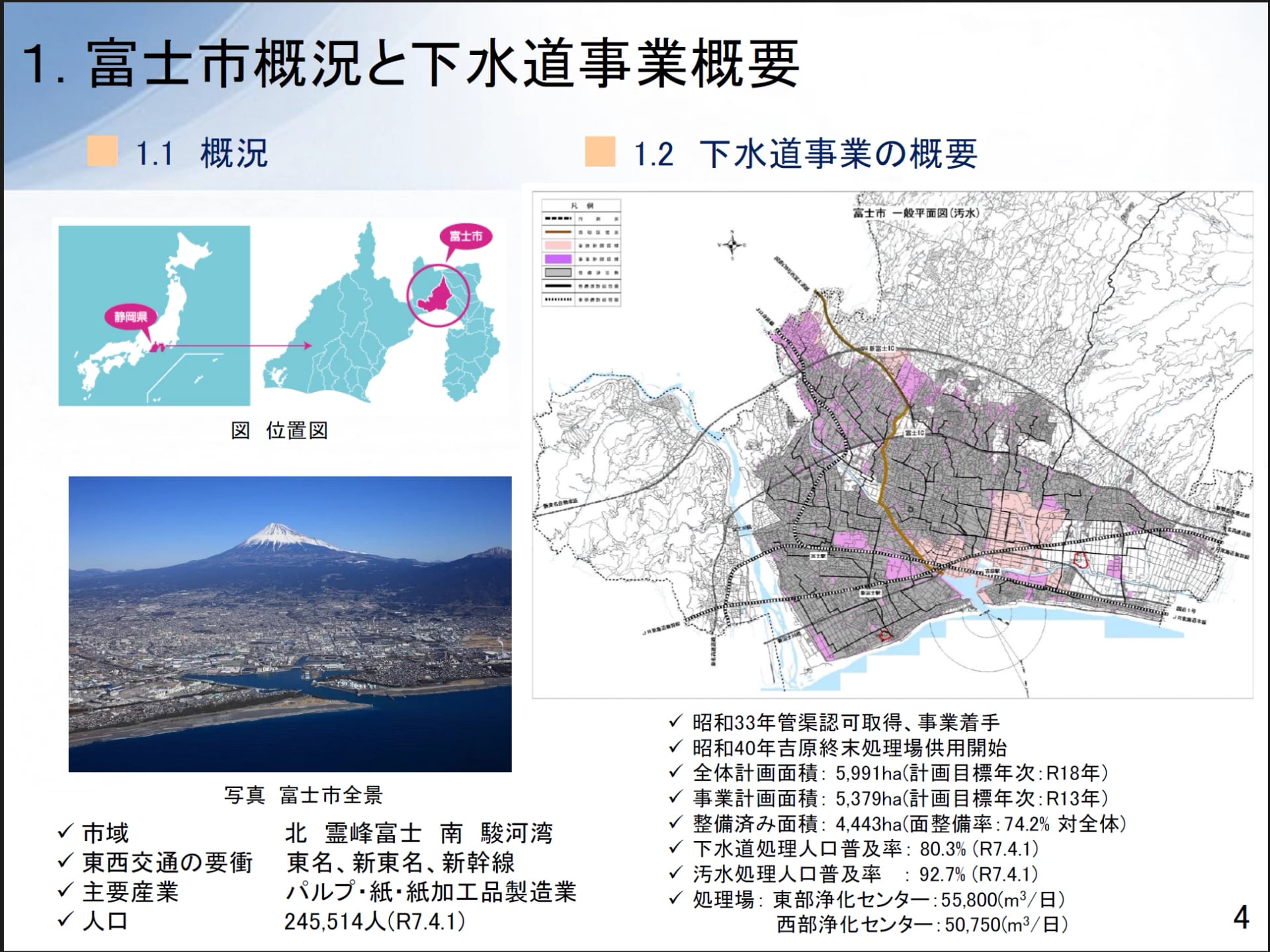

富士市の下水道事業について

富士市の下水道事業の歴史は比較的浅く、昭和33年に事業認可を取得して以降、着実に整備を進めてまいりました。昭和40年には処理場の供用を開始し、現在は令和8年度の汚水処理施設の概成に向けて、整備を鋭意進めているところです。

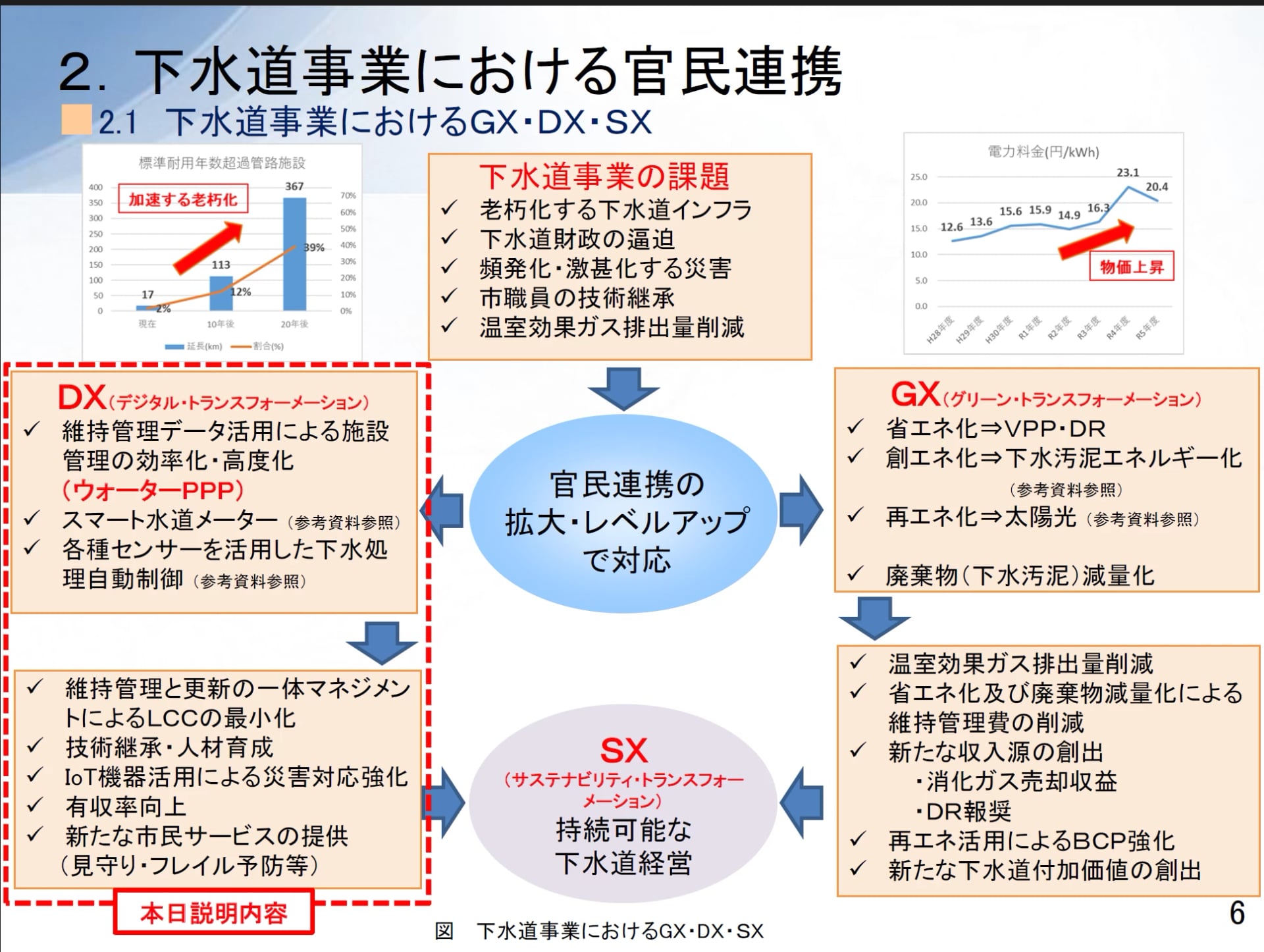

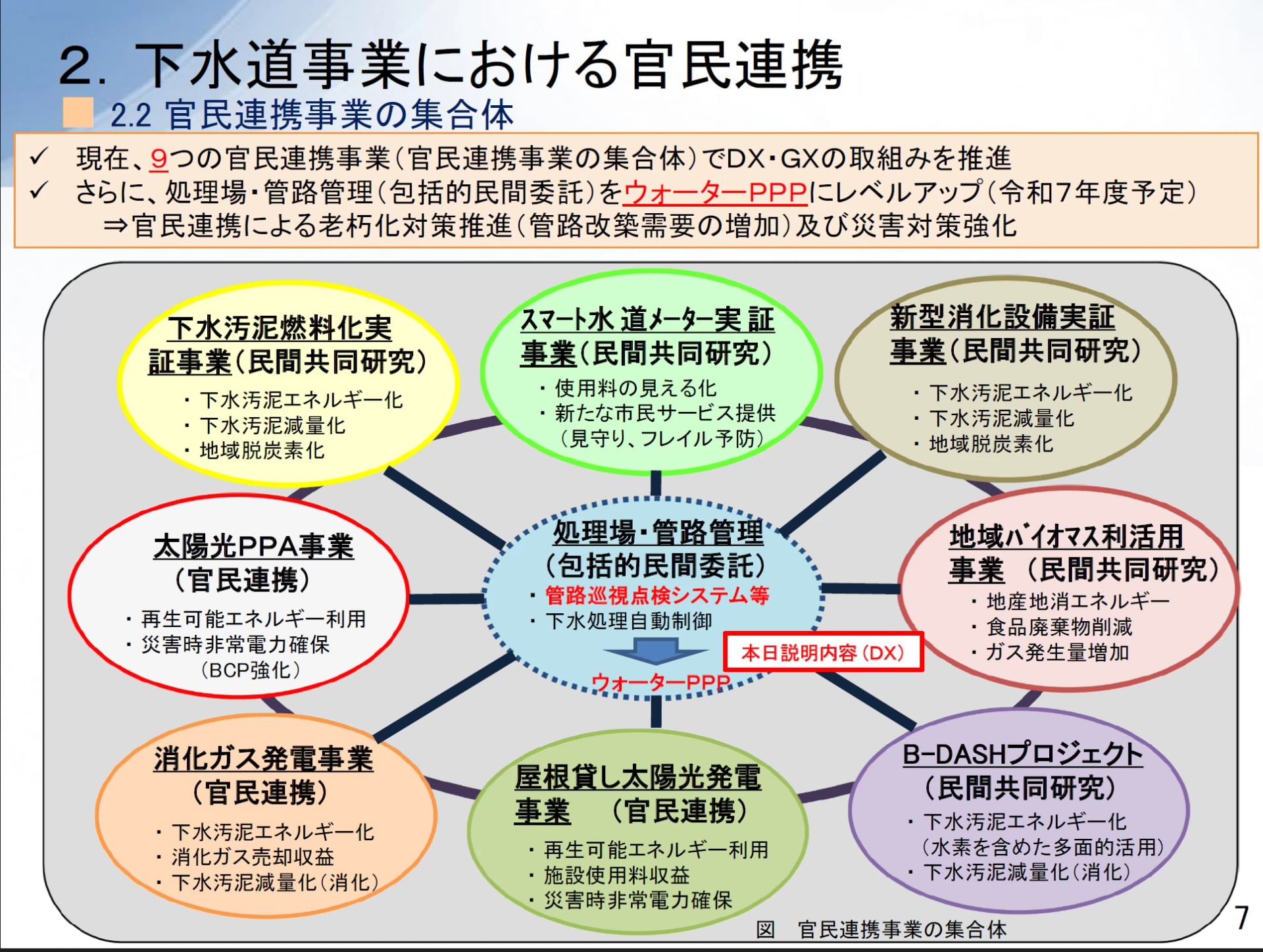

下水道事業を取り巻く課題は多岐にわたります。1つ目は、老朽化が進む下水道インフラ。2つ目は、財政の逼迫や、頻発・激甚化する自然災害への対応。3つ目に、職員の減少に伴う技術継承の難しさ。そして4つ目として、温室効果ガス排出量の削減という社会的要請も挙げられます。これらの課題は、富士市だけでなく、全国の自治体が共通して抱えているものでしょう。当市では、こうした課題に対応するために、官民連携をさらに拡大・高度化させることを目指しています。その具体的な手法として位置づけているのが、DXとGXです。そして、これらを貫く私たちのパーパスが、SXであると考えています。この「3つのX」を連動させることで、私たちはこれからの下水道事業を進化させていくつもりです。今回はその中でも、赤枠で示しているDXの取り組みについて、具体的な事例を交えながらご説明いたします。

富士市では、以下の通り9つの官民連携事業を展開しています。これらは全て処理場および管路管理の包括的民間委託を基軸として互いに連携し合う形で構築されています。

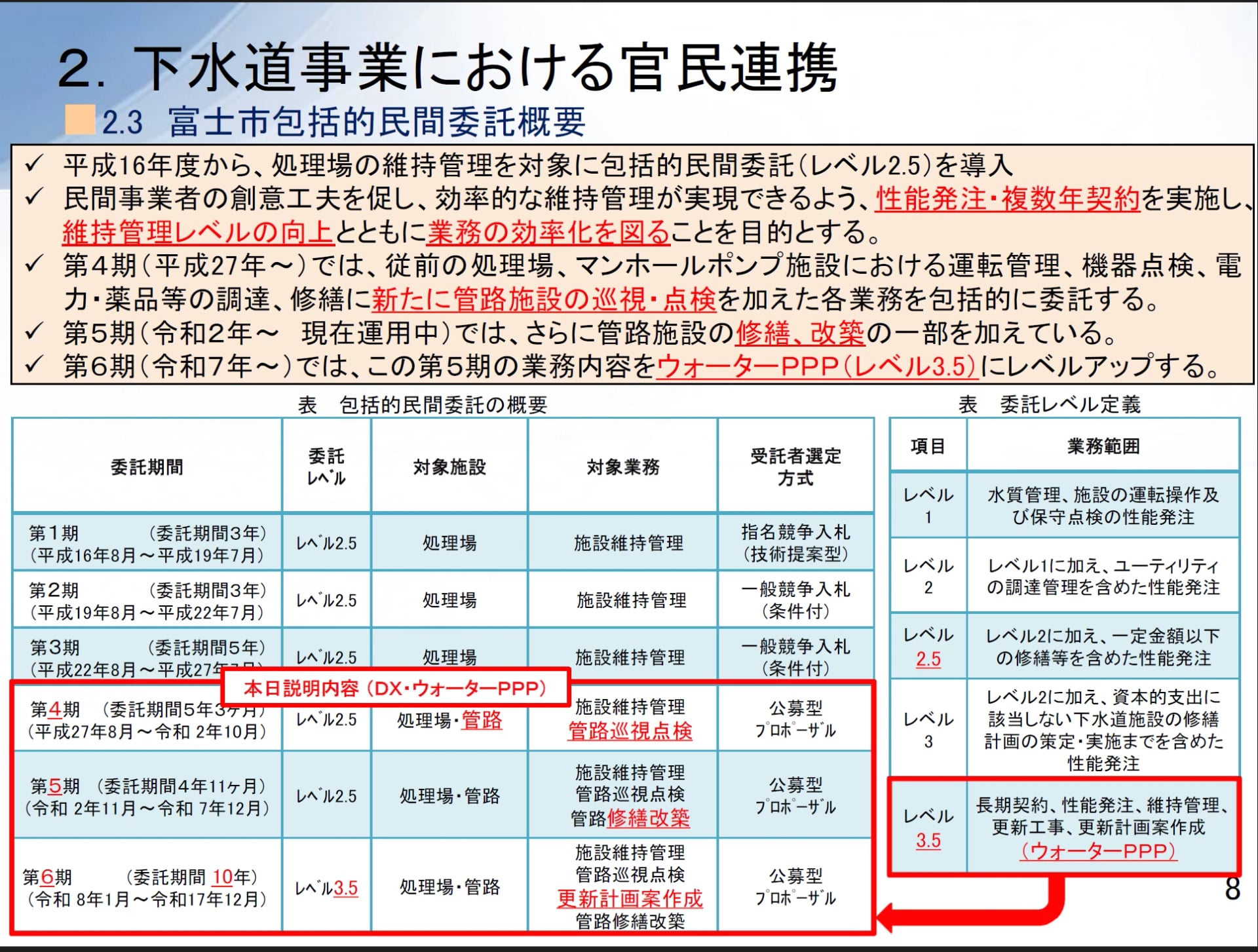

次に、包括的民間委託について説明します。富士市では平成16年度から、処理場の維持管理業務を対象にレベル2.5の包括的民間委託を導入しています。当時としては比較的早い段階での導入でしたが、その後も着実に運用を重ね、段階的に範囲を広げてまいりました。

本年度からは、この包括的民間委託を「ウォーターPPP(レベル3.5)」へと進化させる予定です。この新たな枠組みでは、維持管理と更新を一体的に実施し、民間の創意工夫を最大限に活かす体制を構築してまいります。

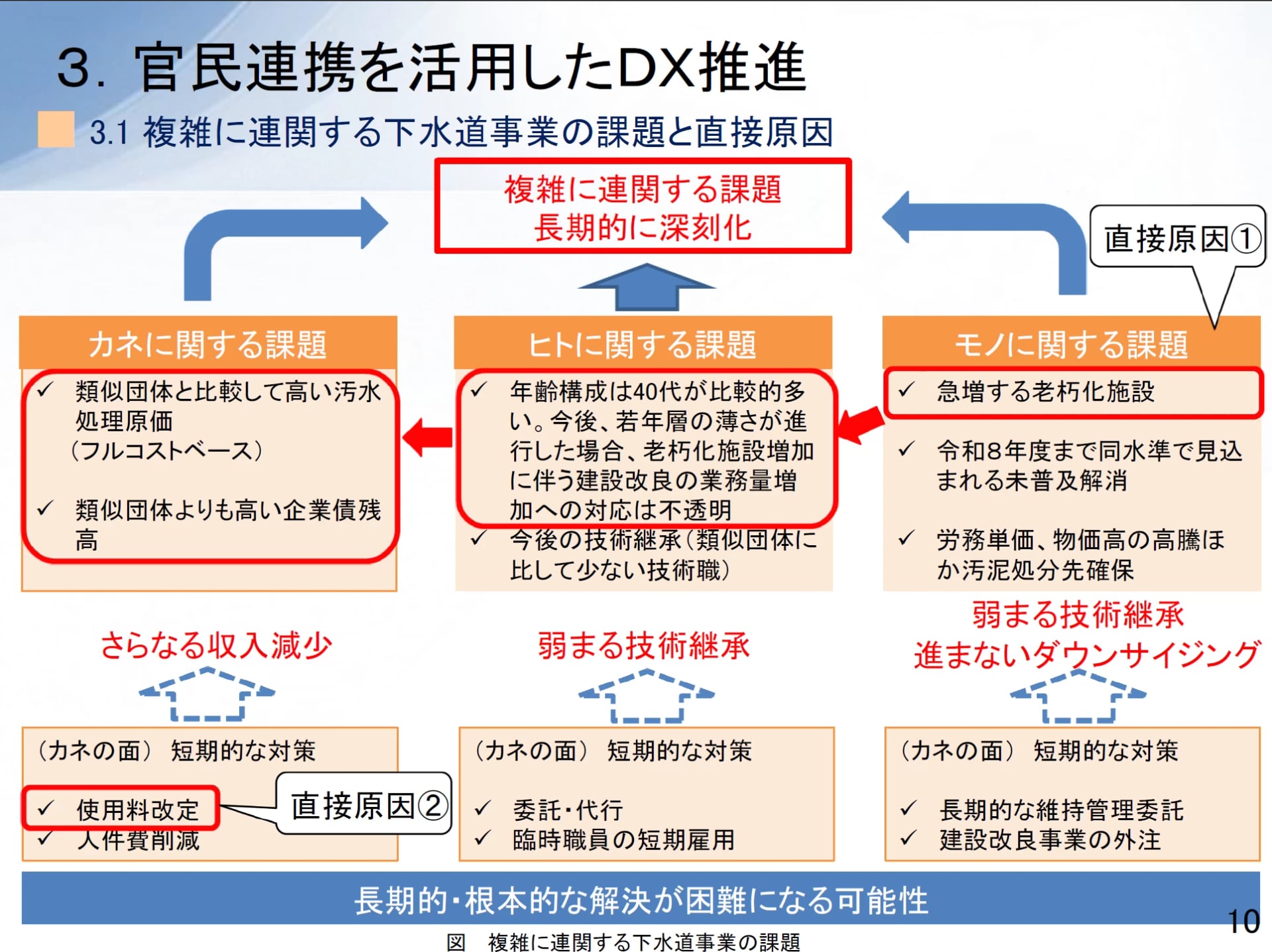

官民連携を活用したDXの推進

老朽化インフラ、財政の逼迫、技術継承といった「人・物・金」の課題は非常に深刻です。当市も例外ではなく、同様の課題を抱えていました。短期的な解決として「臨時職員の短期雇用」や「長期の維持管理委託」といった対応を並行してきましたが、これでは抜本的解決には至りません。

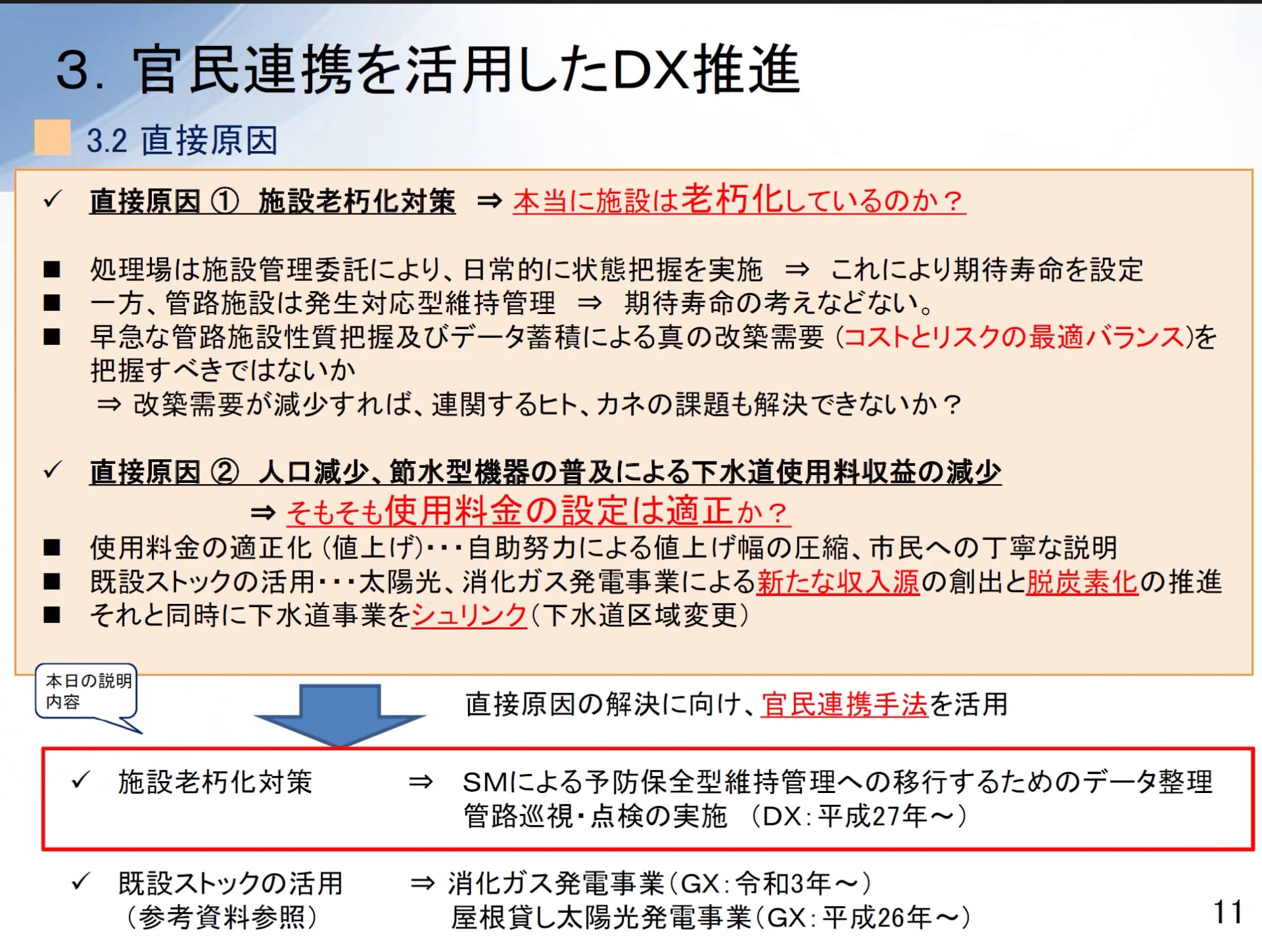

私たちは、こうした連鎖を生んでしまう直接原因は2つあると考えました。

1つ目は「急増する老朽化施設は、本当に老朽化しているのか」。そこで、管路の実態把握とデータ蓄積により、コストとリスクの最適バランスにもとづく「真の改築事業」へ舵を切る必要があると判断しました。改築需要の適正化が図れれば、人と金の課題も同時に軽減できるはずです。2つ目は「使用料金の設定は適正か」。適正でなければ見直しが必要ですが、その際は自助努力で値上げ幅を圧縮し、市民への丁寧な説明が欠かせません。再エネ等のストック活用で収入源を確保しつつ、事業の賢い縮減も視野に入れるべきだと考えました。

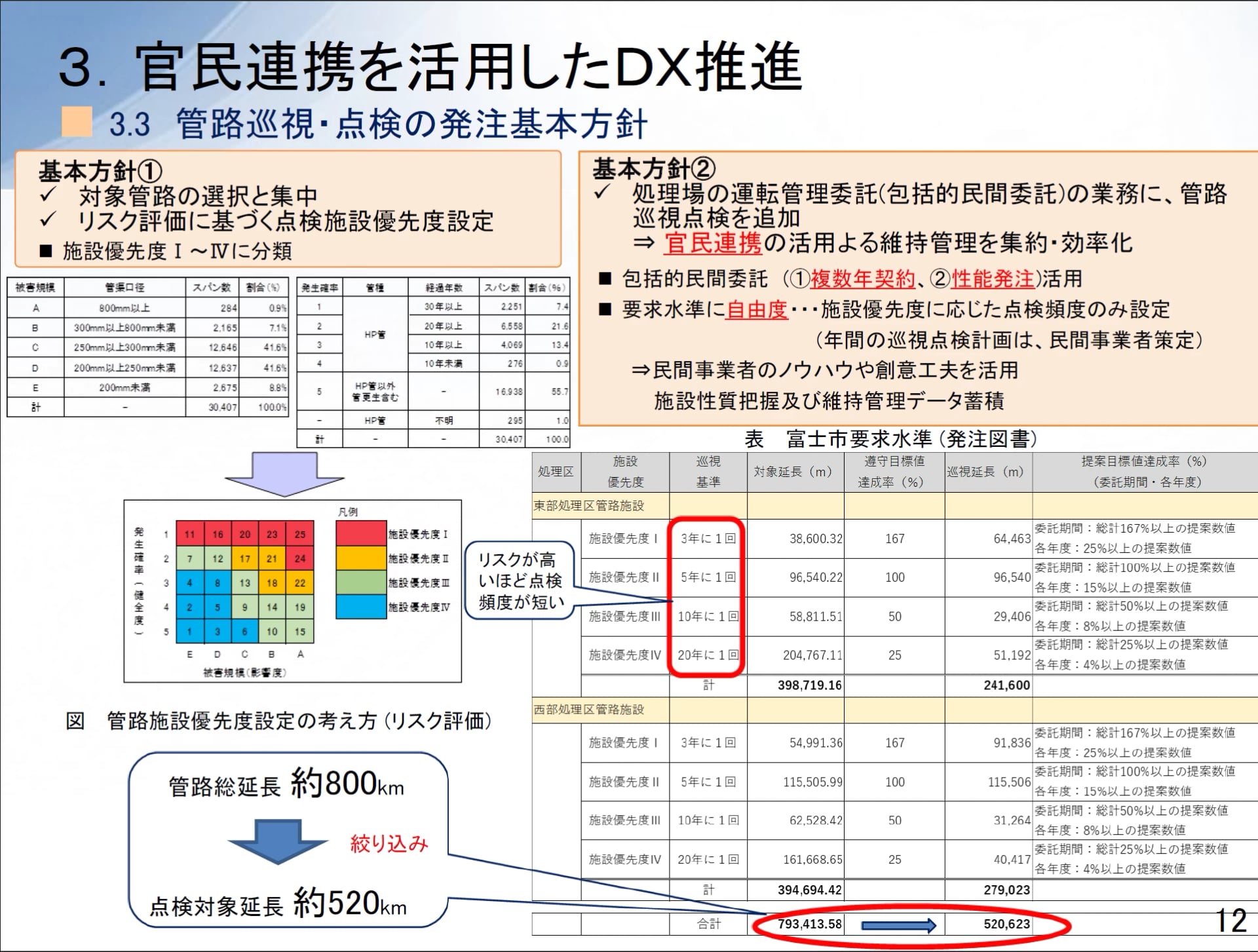

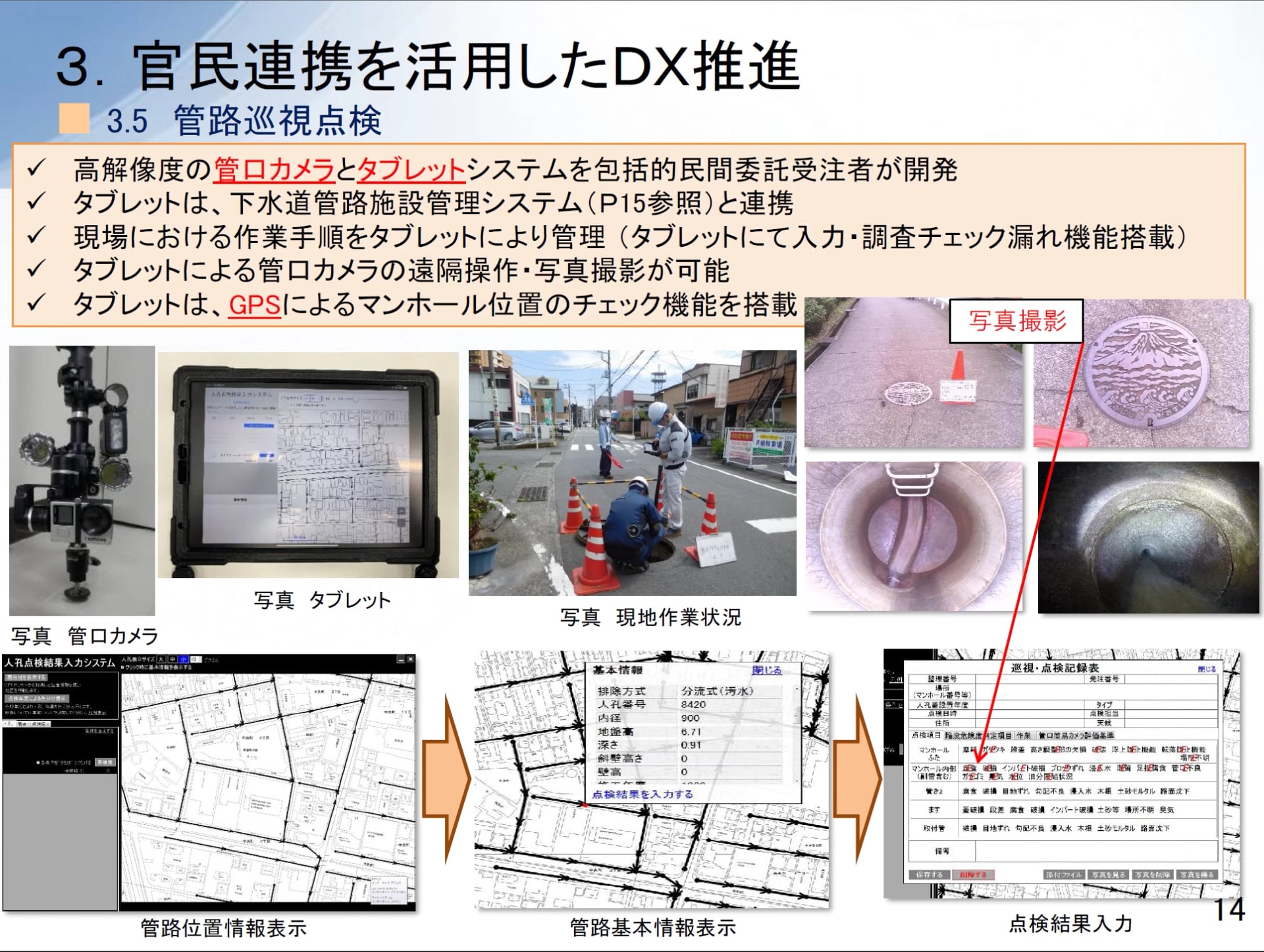

続いて、管路巡視点検の基本方針です。ポイントは2つあります。1つ目は「対象管路の選択と集中」。2つ目は、既存の包括的民間委託(処理場業務)に管路の巡視点検を追加し、複数年契約・性能発注をフル活用することです。

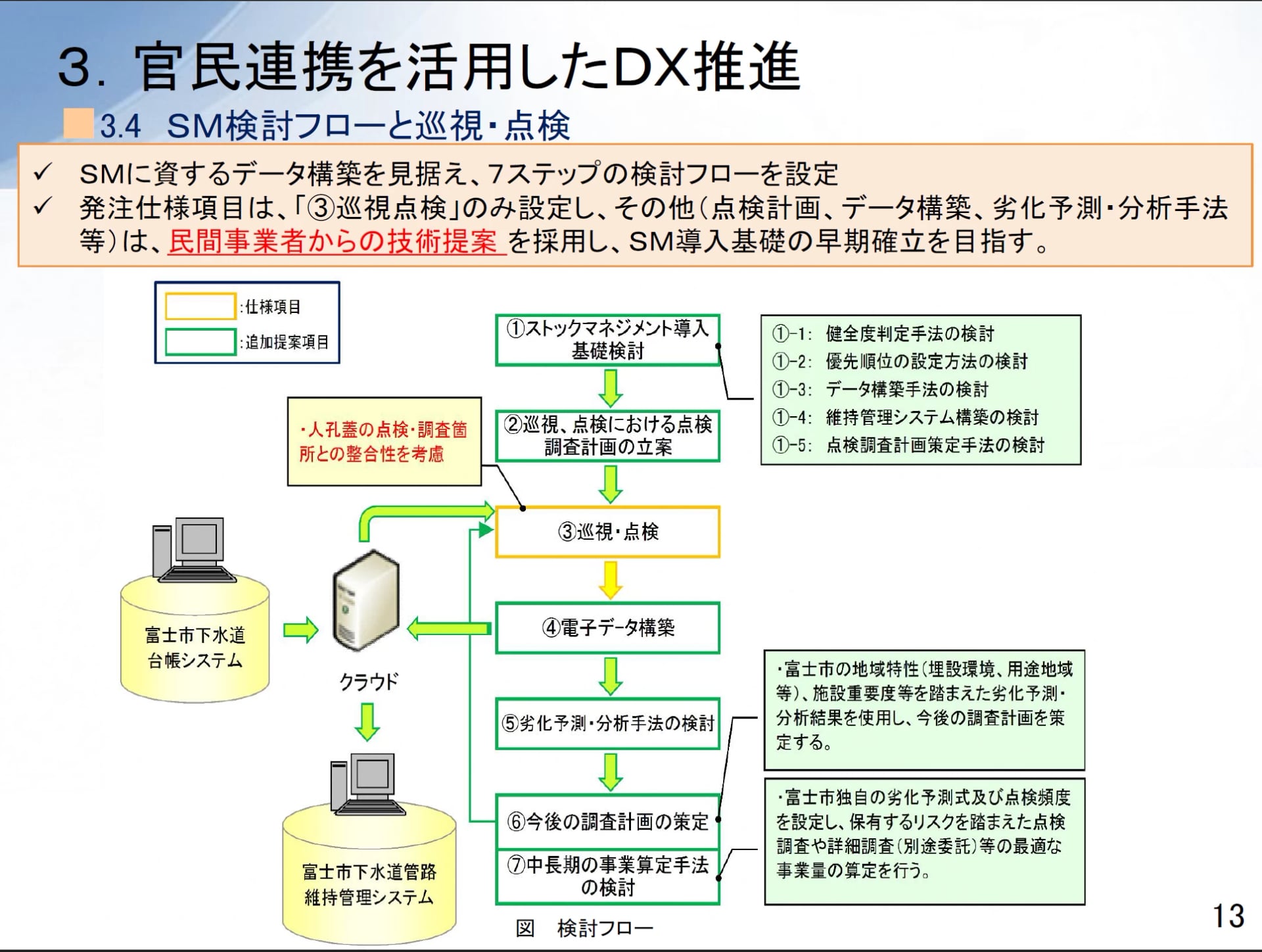

次に、ストックマネジメントの検討フローです。最終的にSM(ストマネ)に資するデータ体系を整えるべく、7ステップのフローを設定しました。発注の黄色枠は③の「巡視点検」のみ。その他は民間からの技術提案を取り込み、早期に基盤を確立することを狙いました。

巡視点検の作業は基本的に地上管理(非入坑)で実施します。

このデータを用いた3つの活用事例をご紹介します。

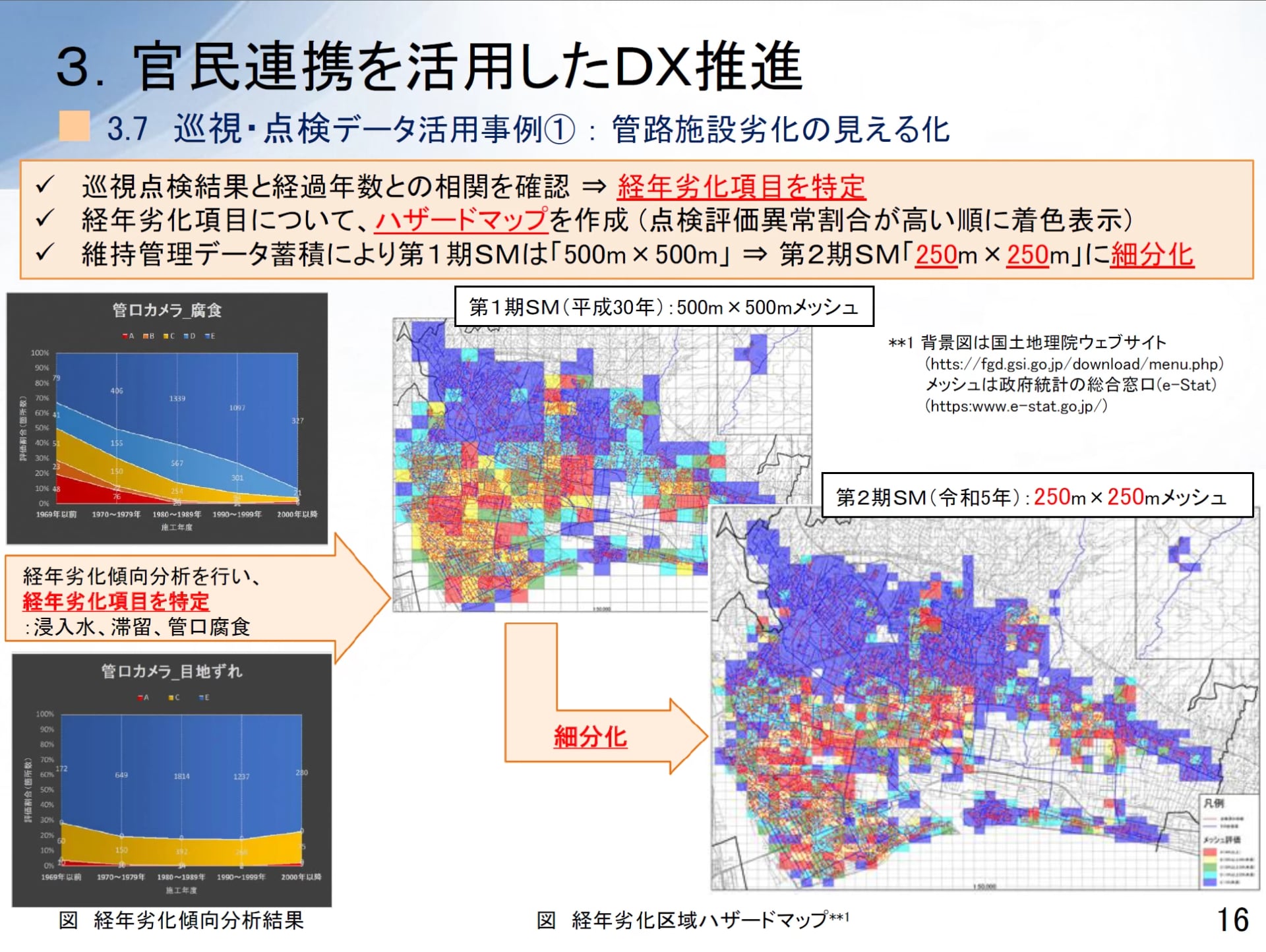

① 劣化の見える化

巡視点検結果と経過年数の相関を分析しました。腐食は施工後30年を超えると異常割合が急増し、年数との相関が明確です。一方、目地ずれは近年施工でも発生し、年数相関が弱い。

この洞察をもとにハザードマップを作成し、SMの解像度を500メッシュ→250メッシュへ細分化しました。

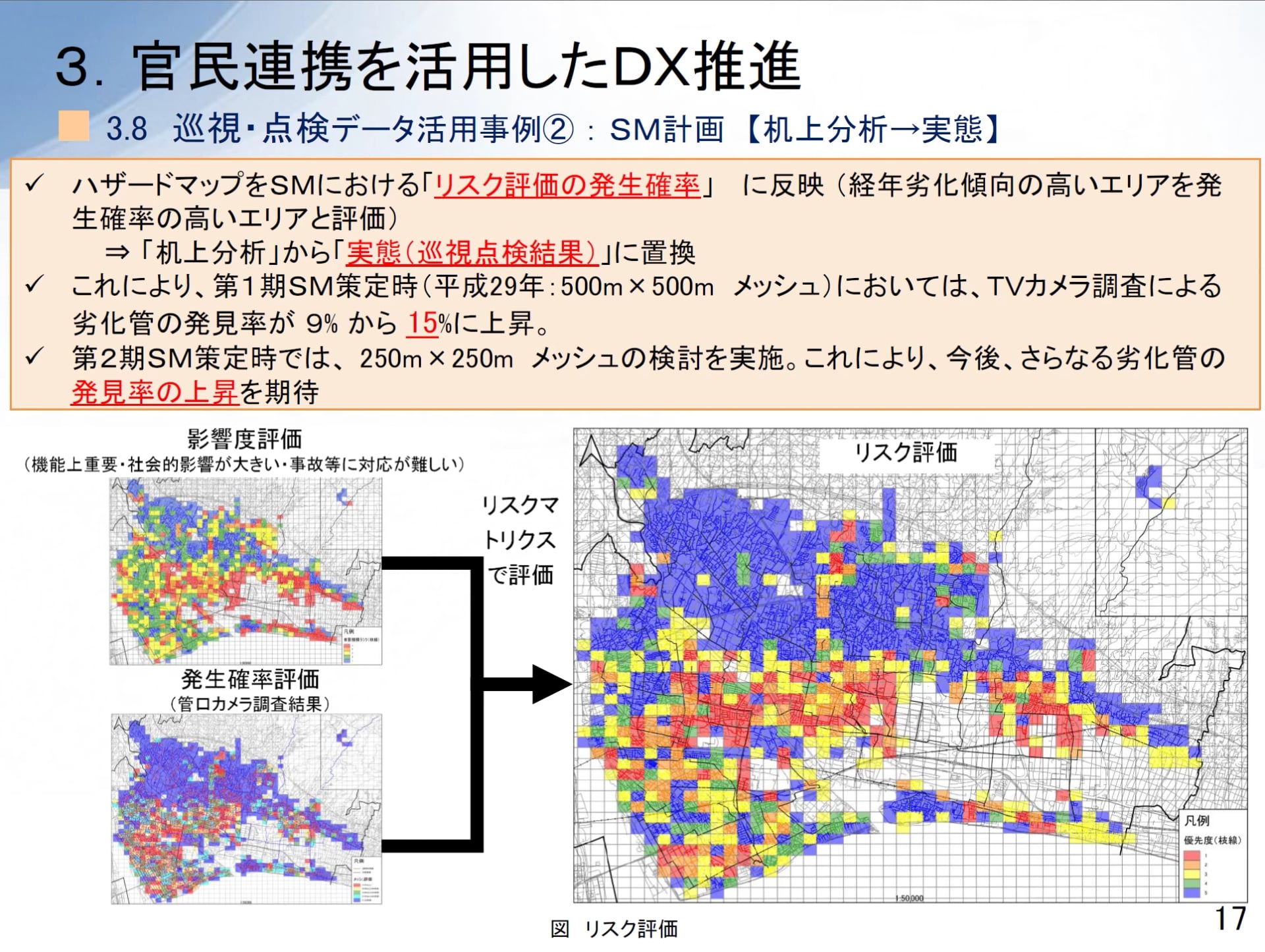

② ストックマネジメント計画

ハザードマップをストックマネジメントの発生確率に組み込み、机上分析から実態ベースへ置き換えました。その結果、TVカメラ調査の劣化管発見率が9%→15%へ上昇。第2期では250メッシュでさらに向上を見込んでいます。

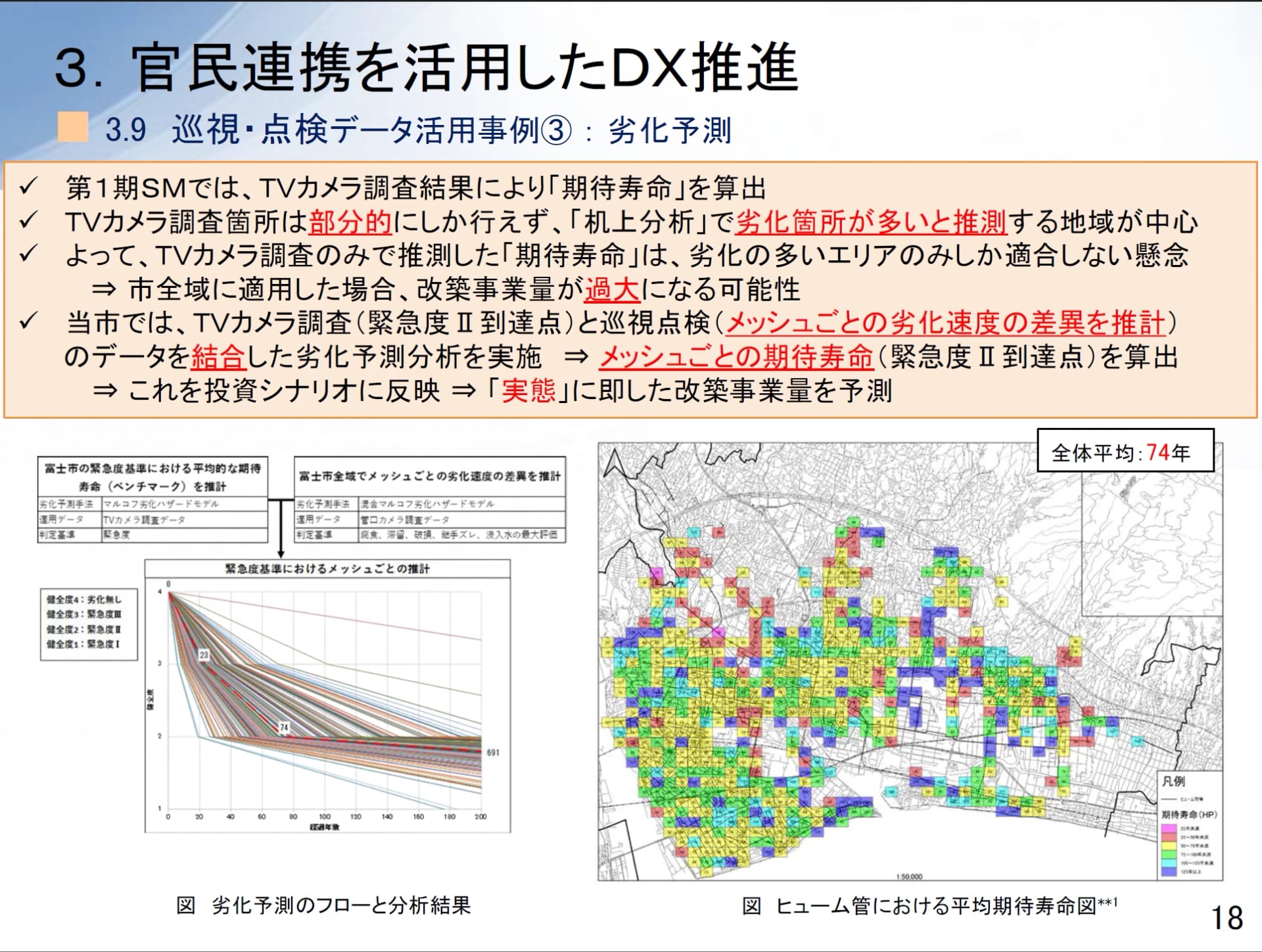

③ 劣化予測

TVカメラはスポット調査のため、劣化多発エリアに偏りやすい課題がありました。そこでTV調査+巡視点検データを結合し、メッシュごとの期待寿命を算出。投資シナリオに反映し、実態に即した改築需要を見積もっています。

なぜ、私たちが「机上分析」から「実態」へ移行するのか。それは、机上優先度と巡視点検ハザードが一致しないエリアが一定数見つかったからです。机上分析は有用ですが、実態データで補正していくことが不可欠だと考えています。

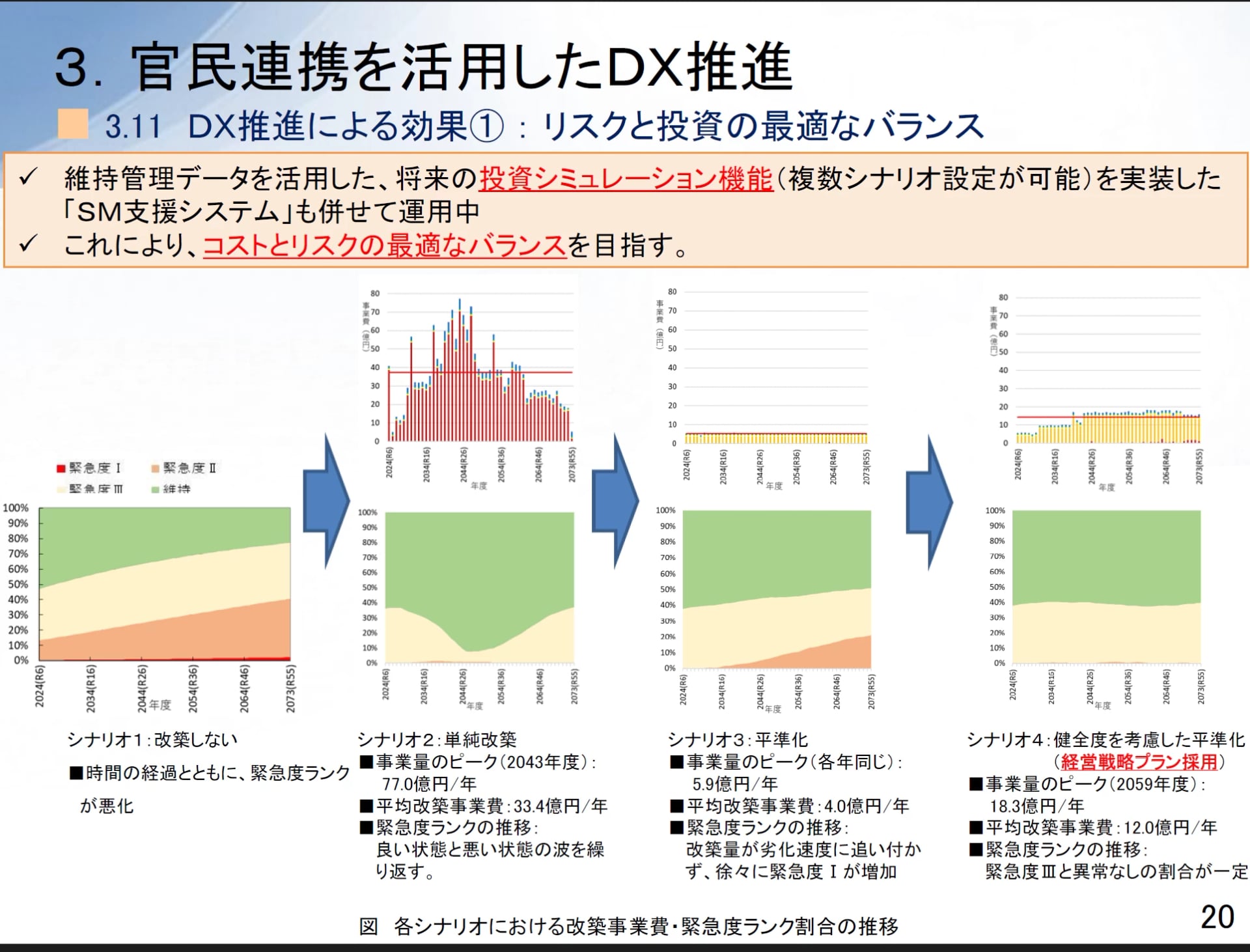

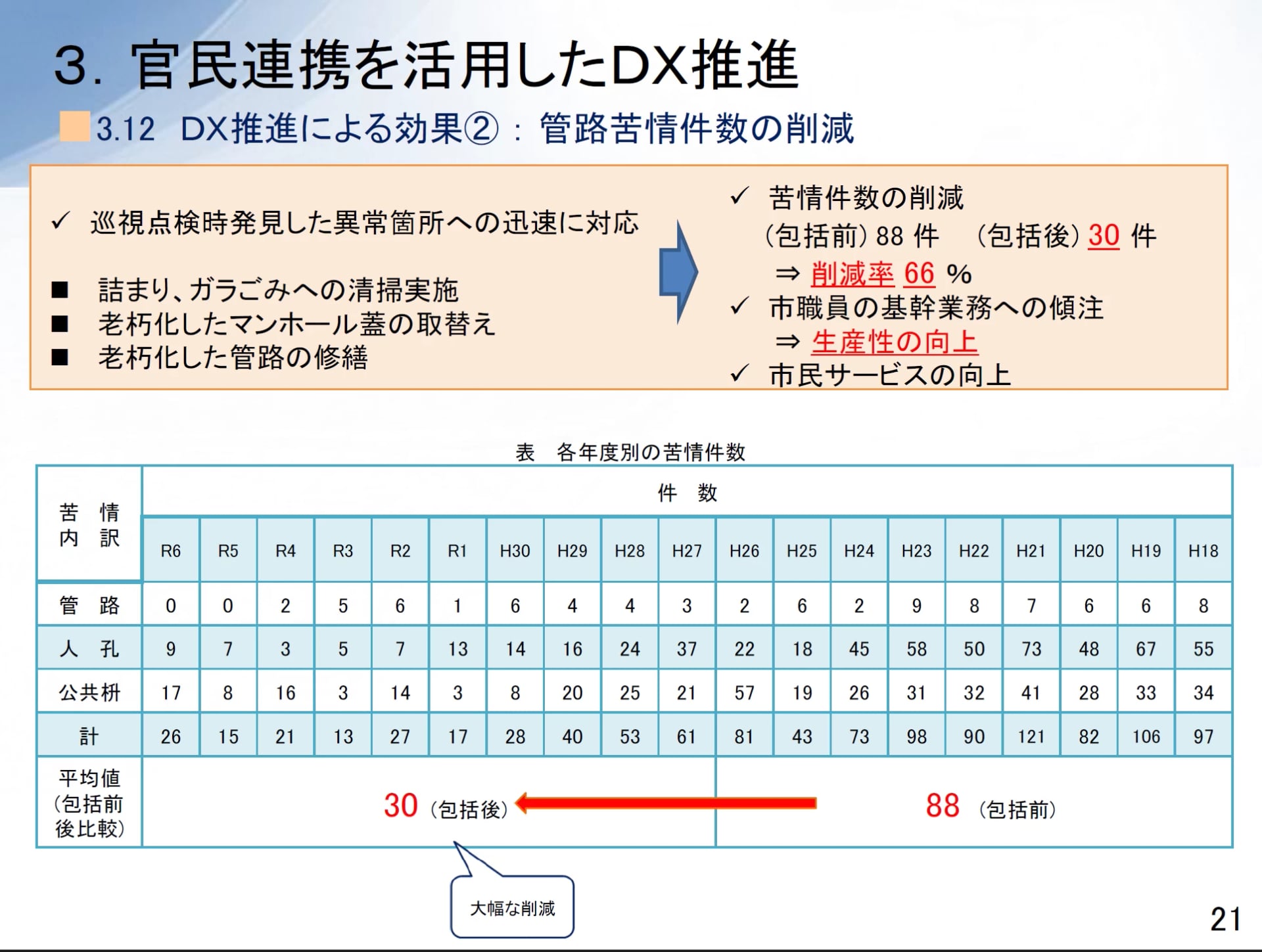

最後に、DX推進の効果を2点申し上げます。1点目は「リスクと投資の最適バランス」です。維持管理データを用いた将来投資シミュレーションを運用し、複数シナリオの比較から最適解を選択できるようになりました。2点目は、苦情件数の大幅削減です。巡視点検で見つけた異常へ迅速対応した結果、苦情件数は88件→30件、約66%減と大幅に削減。これにより職員は基幹業務へシフトでき、市民サービスの向上にもつながっています。

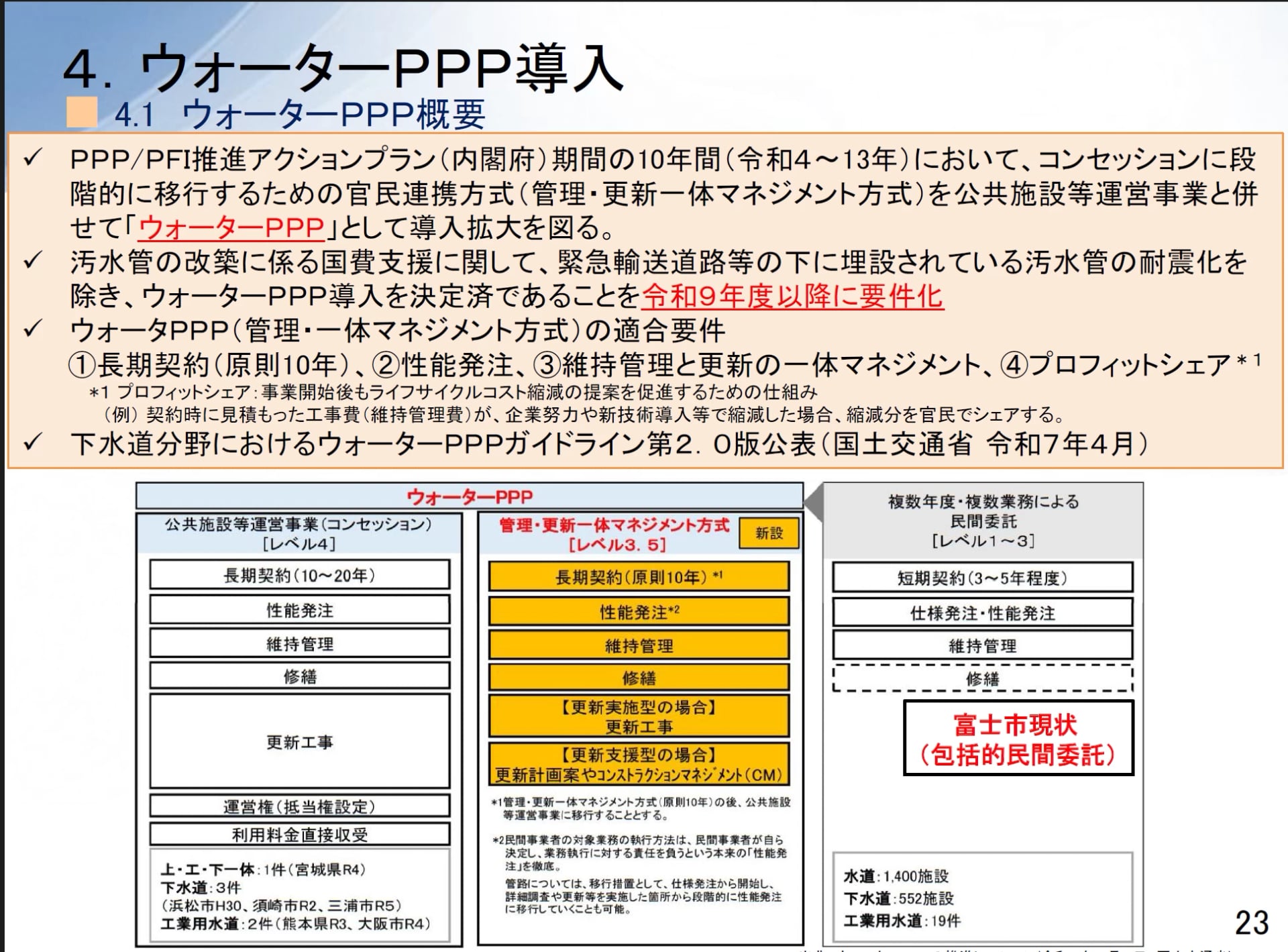

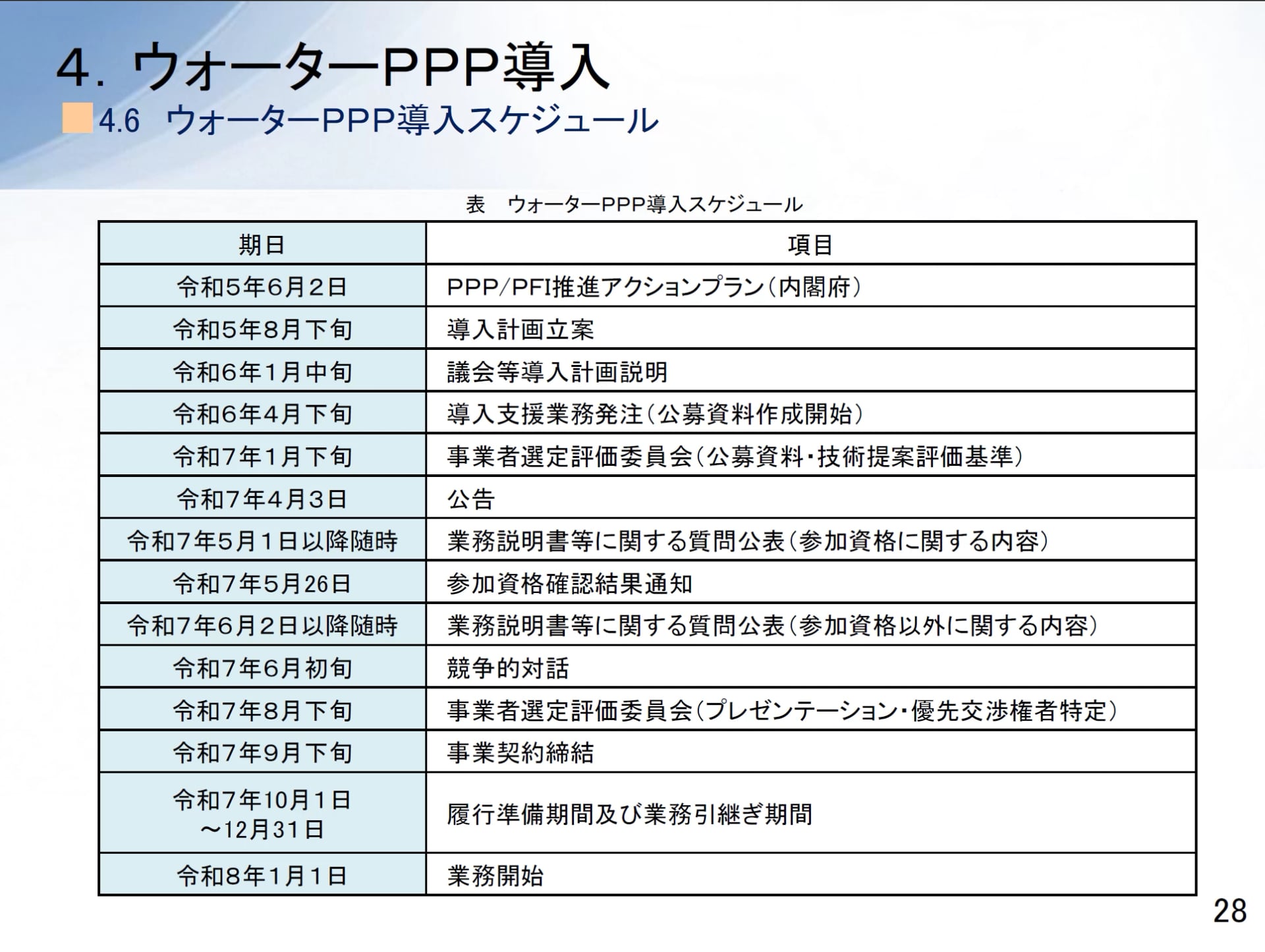

ウォーターPPPについて

ご承知のとおり、令和5年版「PPP/PFI推進アクションプラン」では、新たな官民連携方式としてウォーターPPPが定義されました。さらに、汚水管の改築に係る国費支援については、一部を除き、令和9年度以降はウォーターPPP導入が要件化される方向となっております。当市が目指すのは、管理・更新一体マネジメント方式(レベル3.5)です。

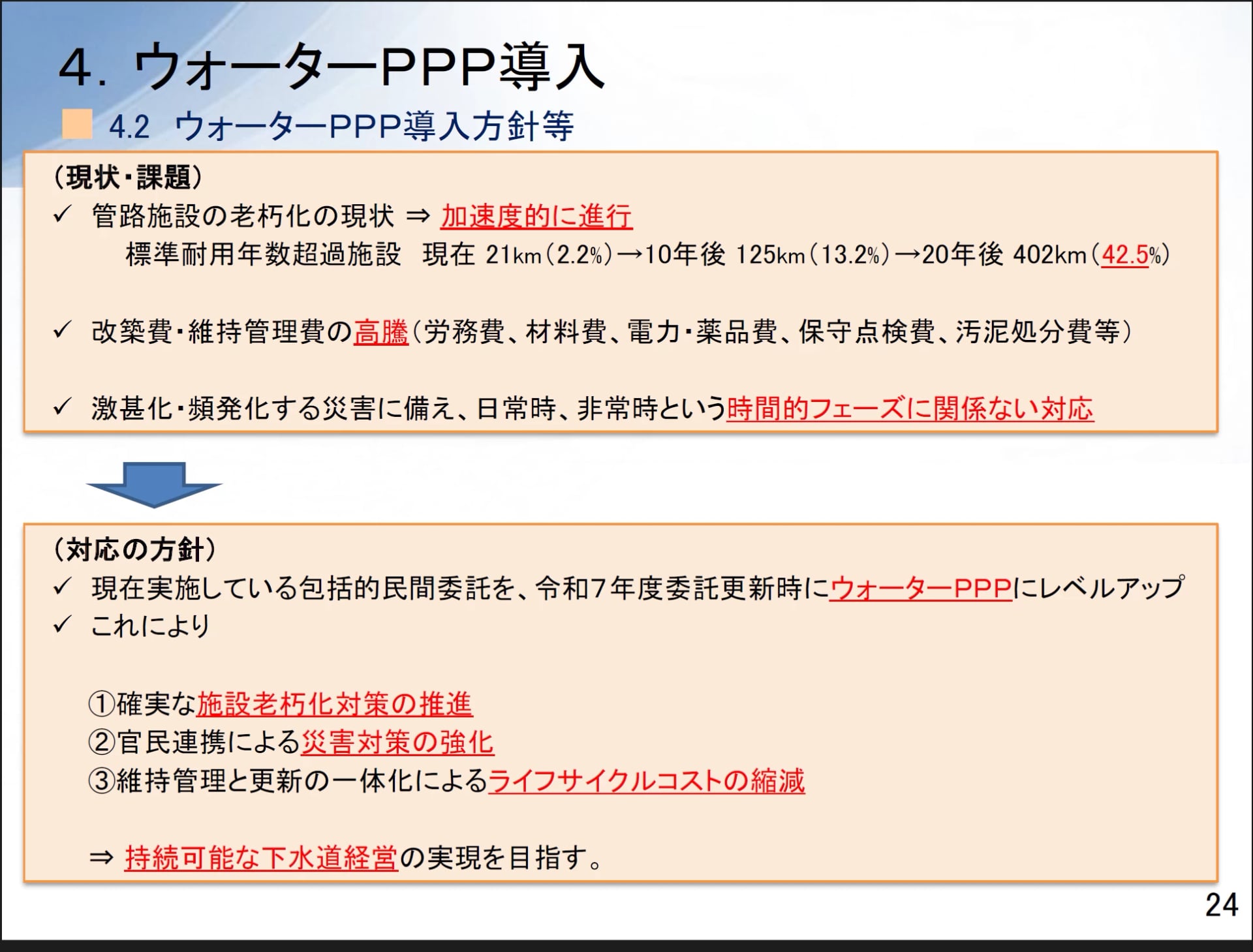

導入方針の背景にある課題です。下水道インフラの老朽化が加速しており、管路の標準耐用年数超過は、現状21km(2.2%)ですが、20年後には402km(42.5%)に達する見込みです。一方で、改築費・維持管理費は高騰。さらに災害の頻発化・激甚化に対応するため、平常時・非常時を問わない“フェーズフリー”な運用体制が求められています。こうした状況を踏まえ、令和7年度の委託更新に合わせ、現在の処理場管理の包括的民間委託をウォーターPPPへレベルアップしようと考えた次第です。

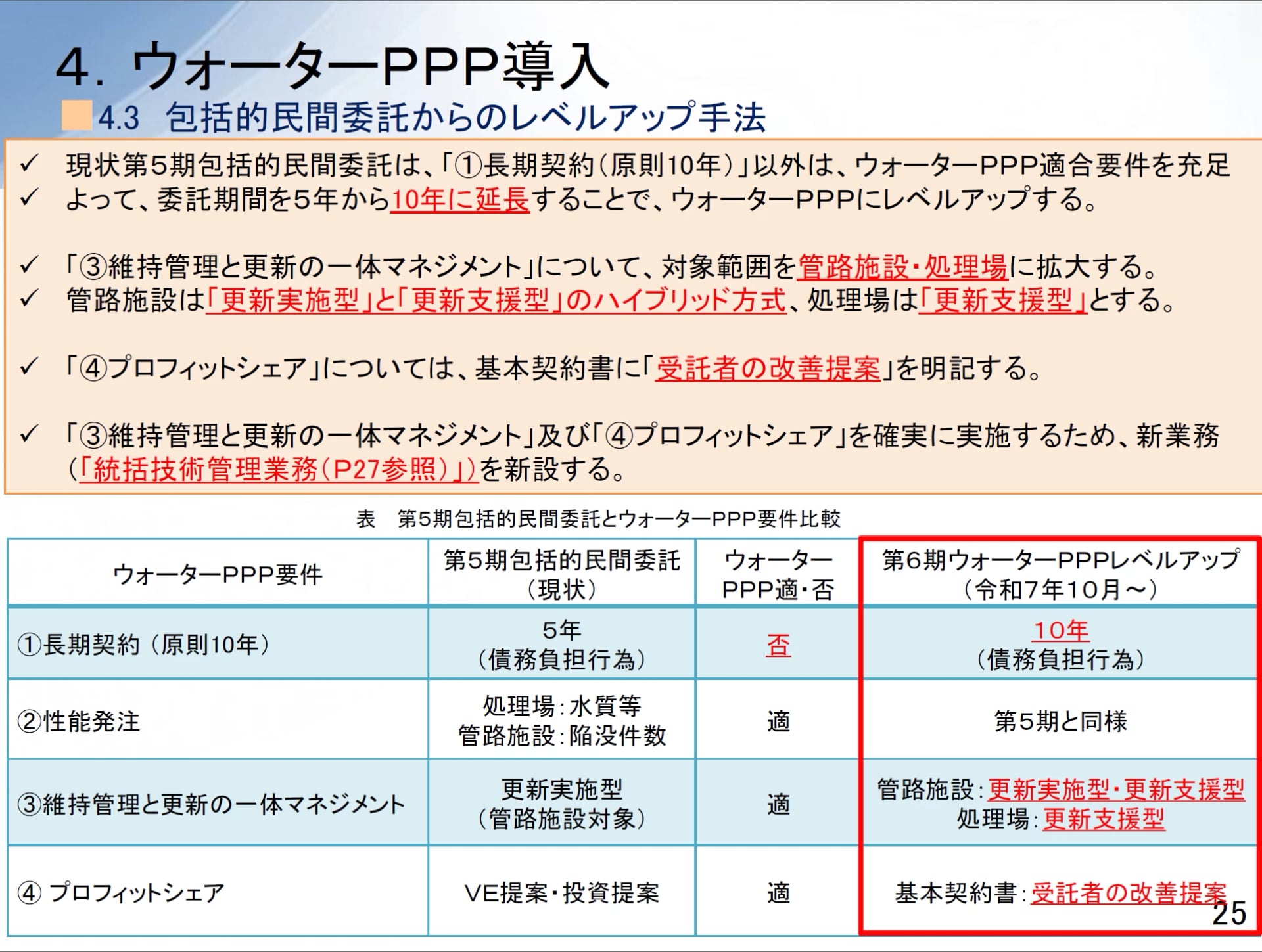

では、既存の包括的民間委託からウォーターPPPへ、どのように段階を上げていくか。現行の第5期業務においては、4要件のうち「長期契約(原則10年)」以外はおおむね充足していると考えています。したがって、契約期間を5年から10年へ延長することで、形式的にはレベルアップが可能です。

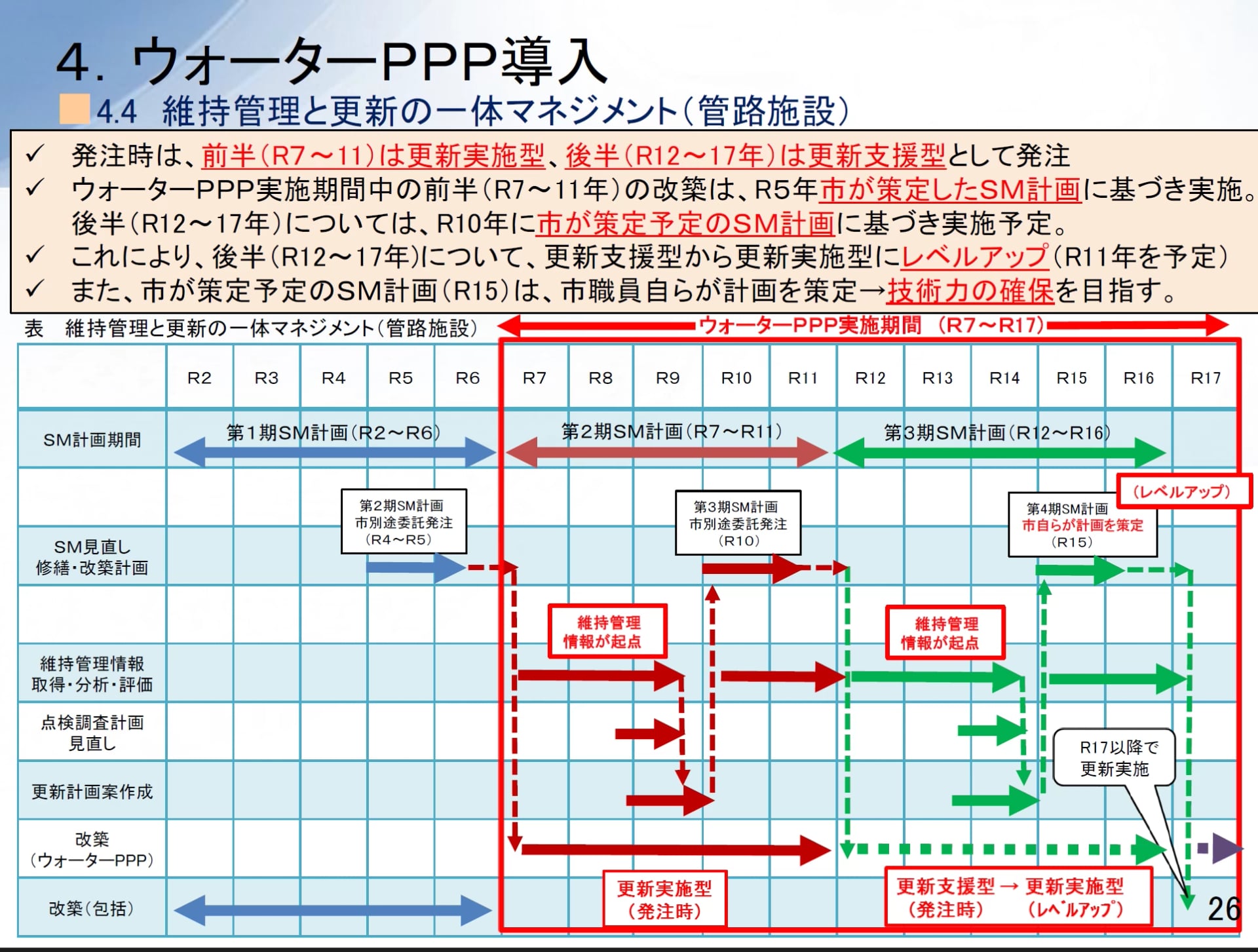

管路施設の一体マネジメントは、10年間(令和7~17年度)の業務期間で運用します。

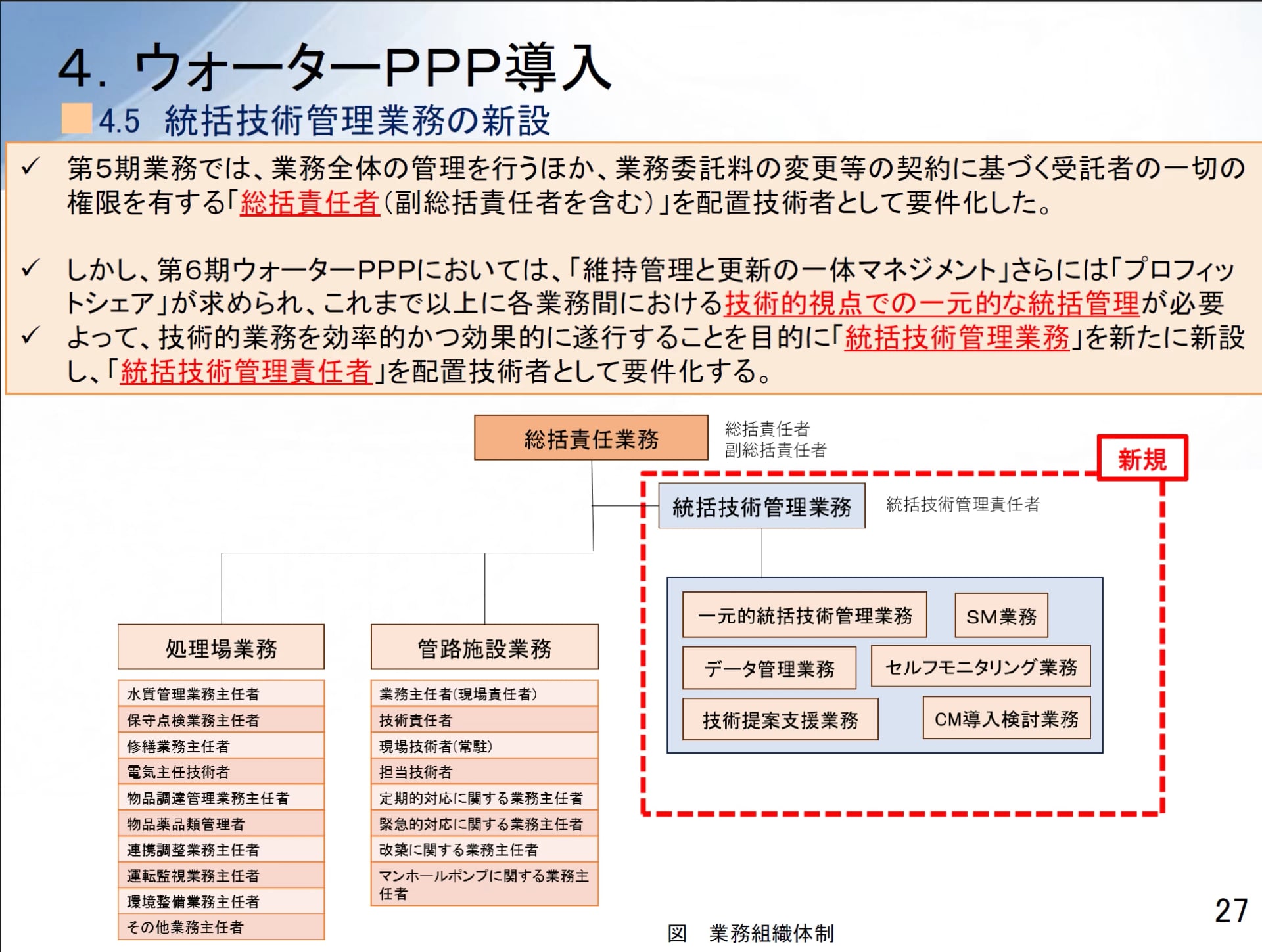

ウォーターPPPでは、維持管理×更新の一体運用とプロフィットシェアを前提に、従来以上に技術横断の統括が重要になります。そこで当市は、新たに「統括技術管理業務」を設け、統括技術管理責任者を配置技術者として要件化します。

これらは令和5年8月に検討を開始し、公募資料作成を経て、令和7年4月3日に公告済みです。業務開始は令和8年1月1日を予定しております。

AI・衛星技術の活用による管路ストックマネジメント

第5部に登壇したのは、インフラの維持管理における社会課題の解決をミッションに掲げる「東亜グラウト工業」の結城啓治氏。水道管路の老朽化や人材不足といった課題に対し、最新の技術を活用した効率的かつ持続可能な管路維持管理の在り方について紹介してもらった。

【講師】結城 啓治 氏

東亜グラウト工業株式会社

管路グループ水道事業部 アイスピグ部

水道事業のデジタル化

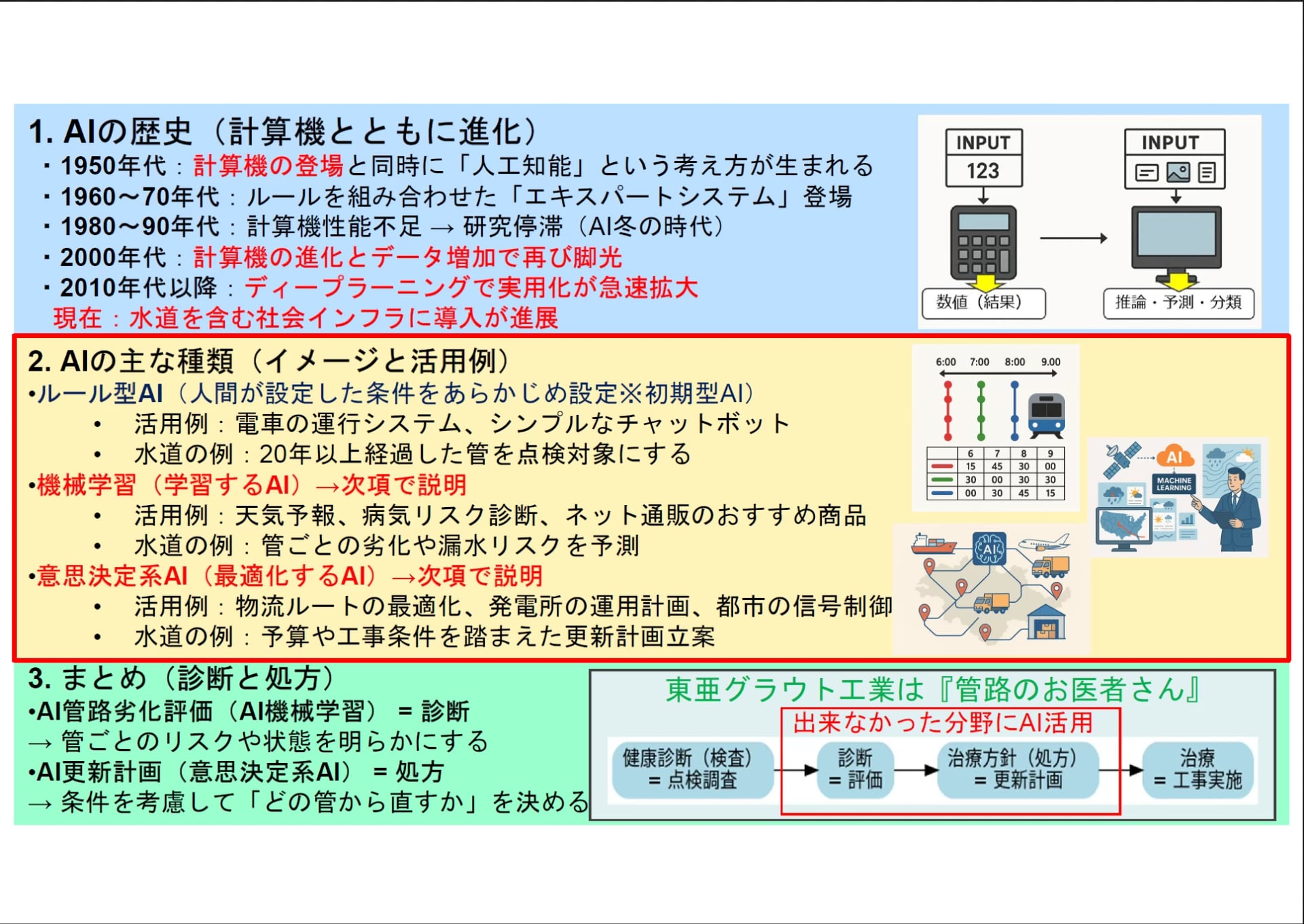

これまでのプログラムでも触れられていた通り、埼玉県八潮市の事故では多くの人々が影響を受けました。このことからわかるのは、管路の「劣化度」だけを見るのではなく、その管が破裂したときに地域や人々にどんな影響が出るのかといった「影響度」を考慮して計画を立てる必要があるということです。

管路更新計画を立てるときに考慮すべき要素は大きく3つあります。1つ目は管路の劣化度。最近ではAIを使って劣化度を数値化し、リスクを見える化する試みが広がっています。2つ目は影響度です。管が破裂したときに、どれだけの人口・施設・地域に影響があるのか。例えば、地震時に破断しやすい管を抽出して、影響度の高いところから優先的に交換するといった視点が求められています。3つ目は工事条件です。交通規制や施工時期、周辺環境といった制約もありますから、これらを全て複合的に考えた上で更新計画を立てる必要がある。つまり、更新計画というのは非常に複雑なプロセスなのです。

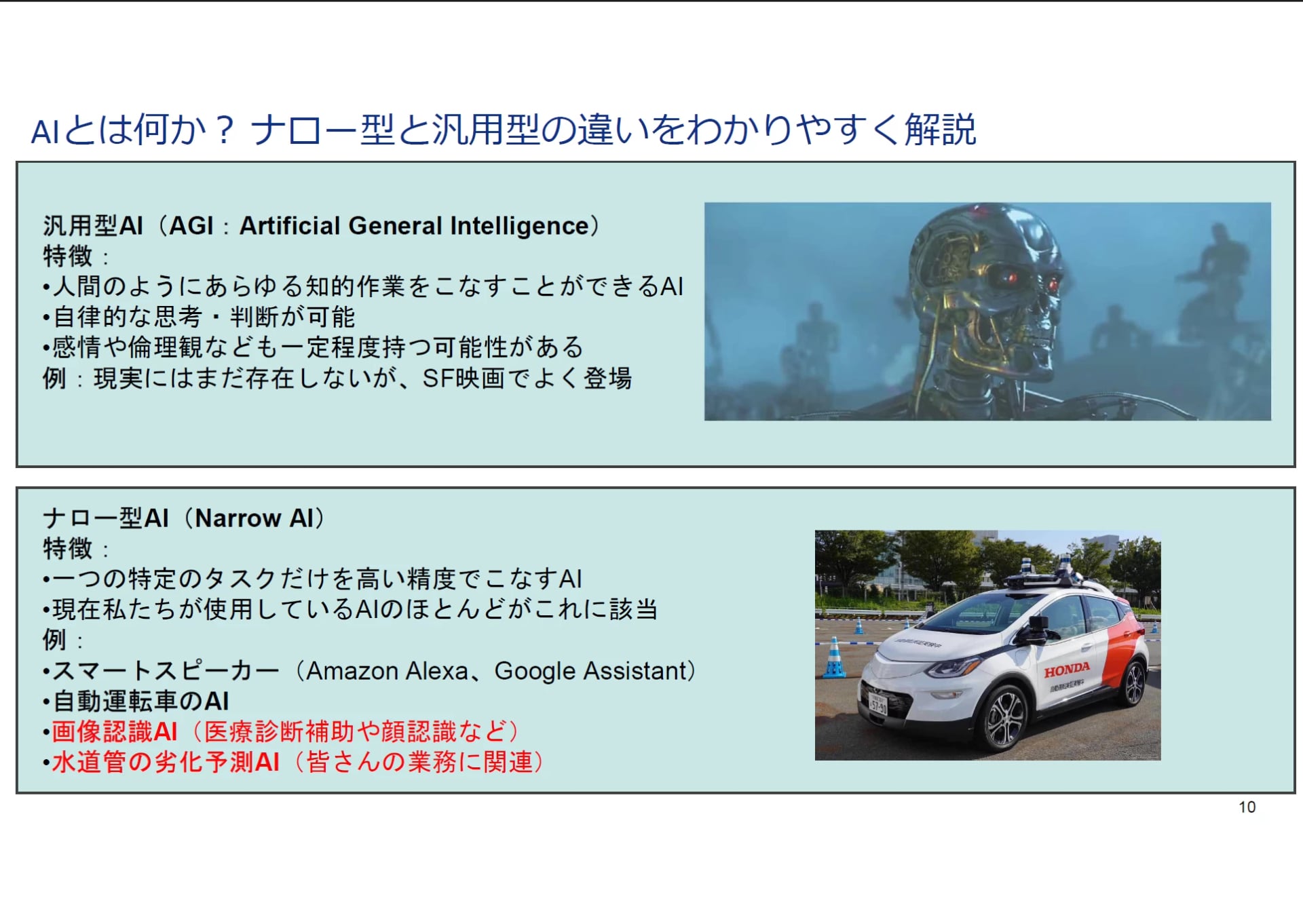

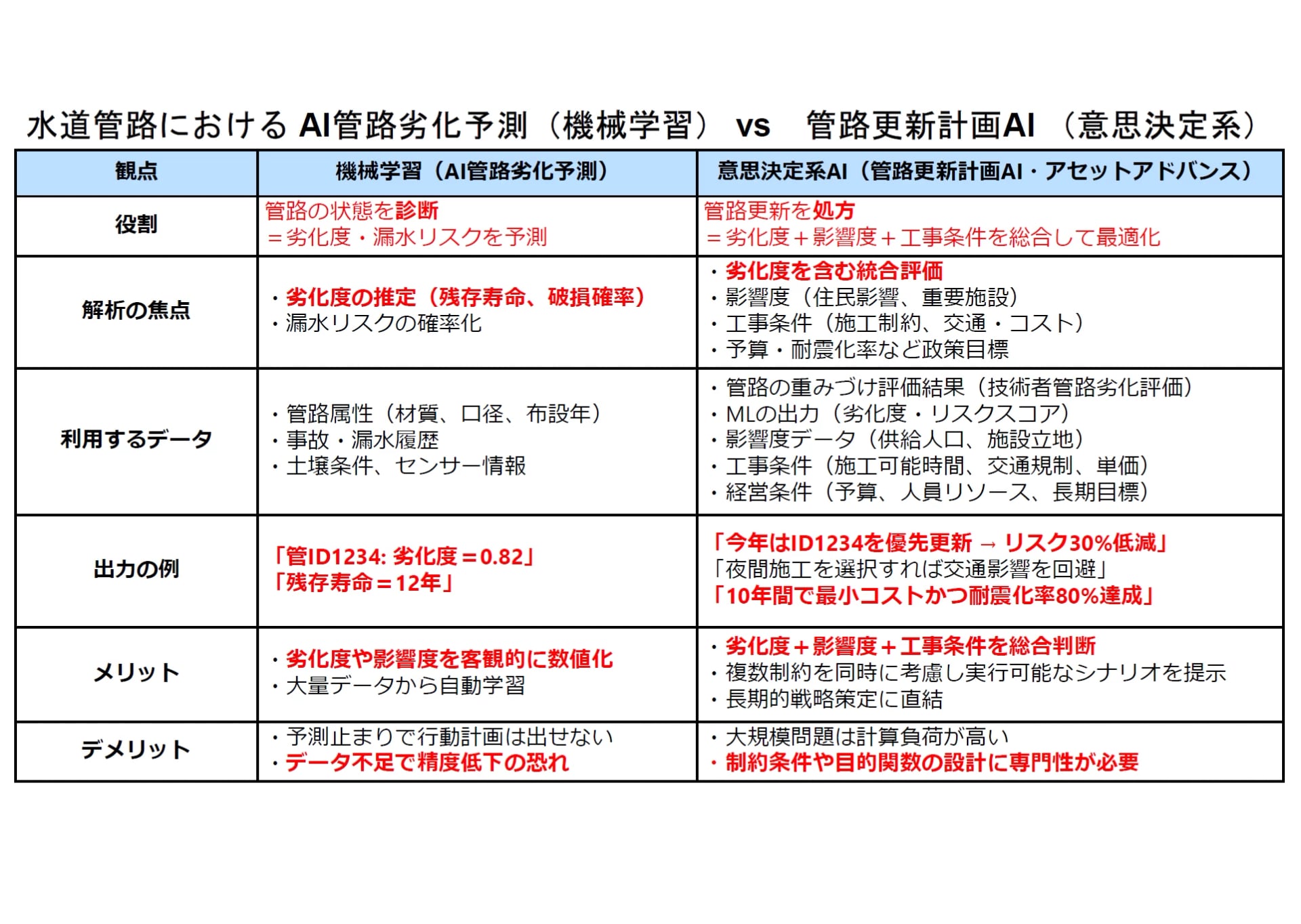

水道事業で活用され始めているAI

水道事業は近年、デジタル化が進んでいます。そこに新たに登場したのがAIです。私たちが水道分野で使っているAIは「ナローAI」と呼ばれるもので、特定のタスクに特化して能力を発揮します。例えば「管路の劣化予測」や「更新計画の最適化」といった分野に応用されています。

そして今、私たちが主に使っているのが意思決定系AIです。数値データをもとに最適な判断を導き出すAIで、例えば、水道事業体が更新計画を立てるときに「どの管を優先して更新すべきか」「どの条件で実施すれば最も費用対効果が高いか」といったことを数値的に整理・比較できるようにします。

AIの登場によって、管路の評価や更新計画の立案といった、上流の判断プロセスまで支援できるようになりました。

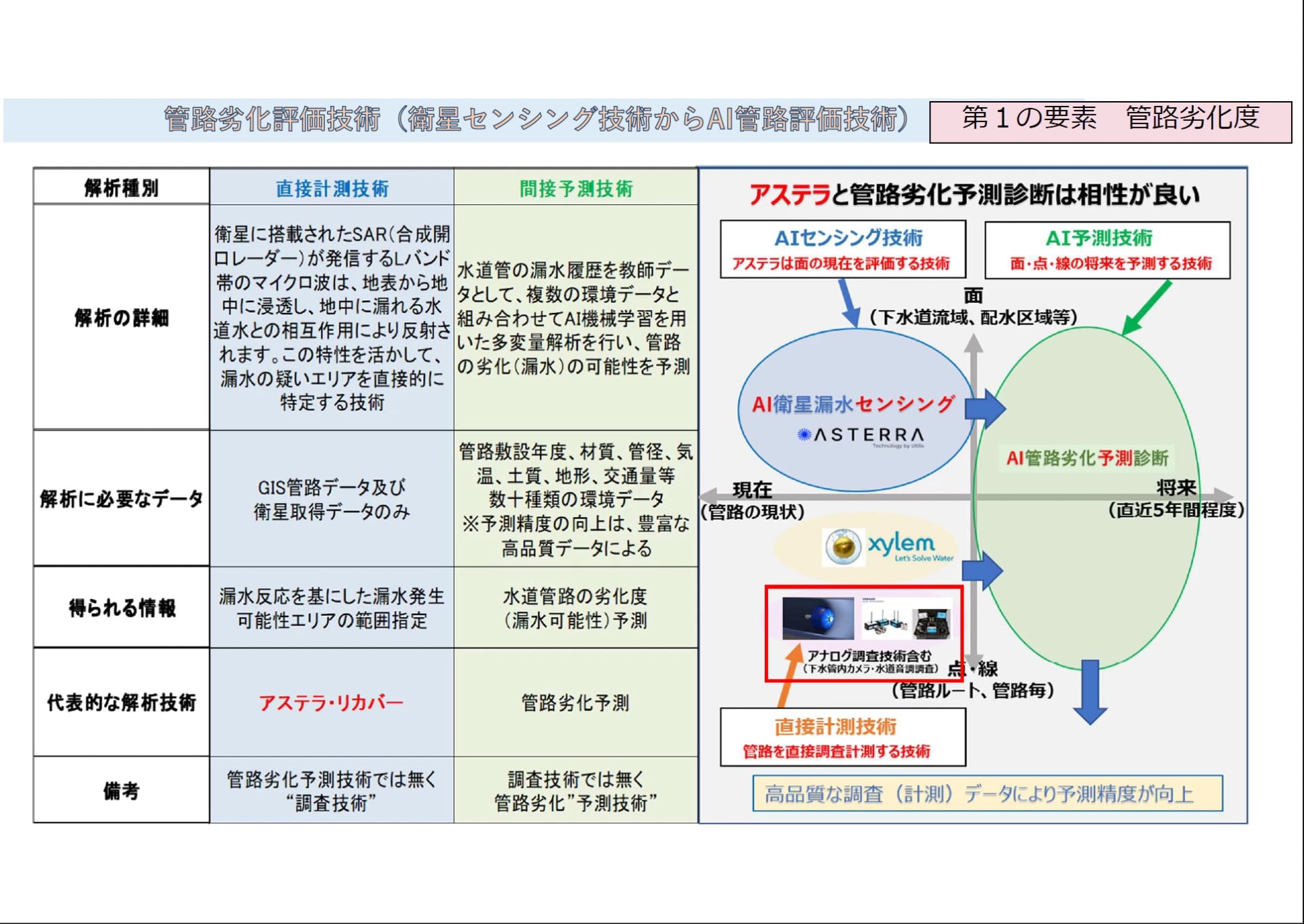

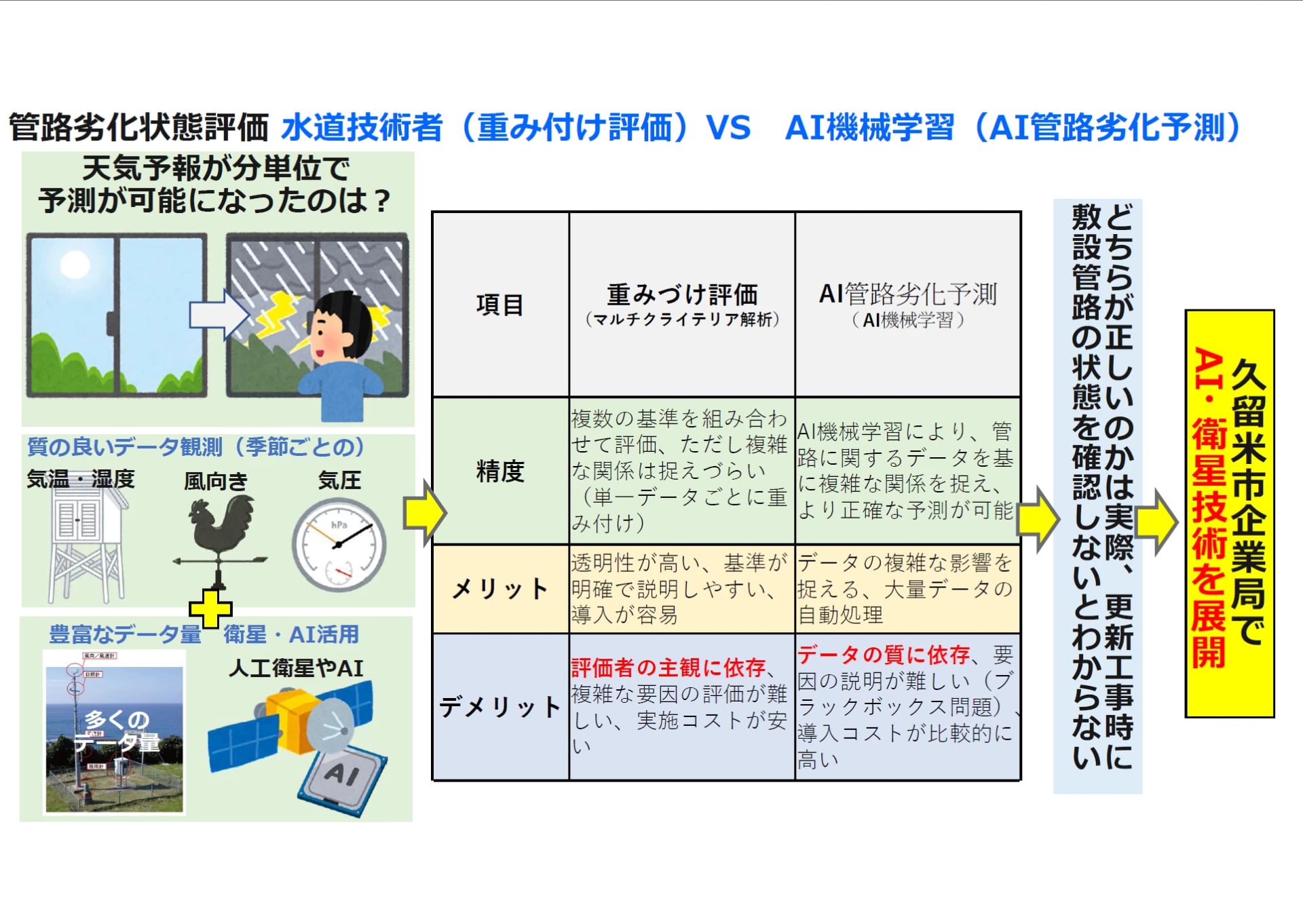

管路劣化評価技術

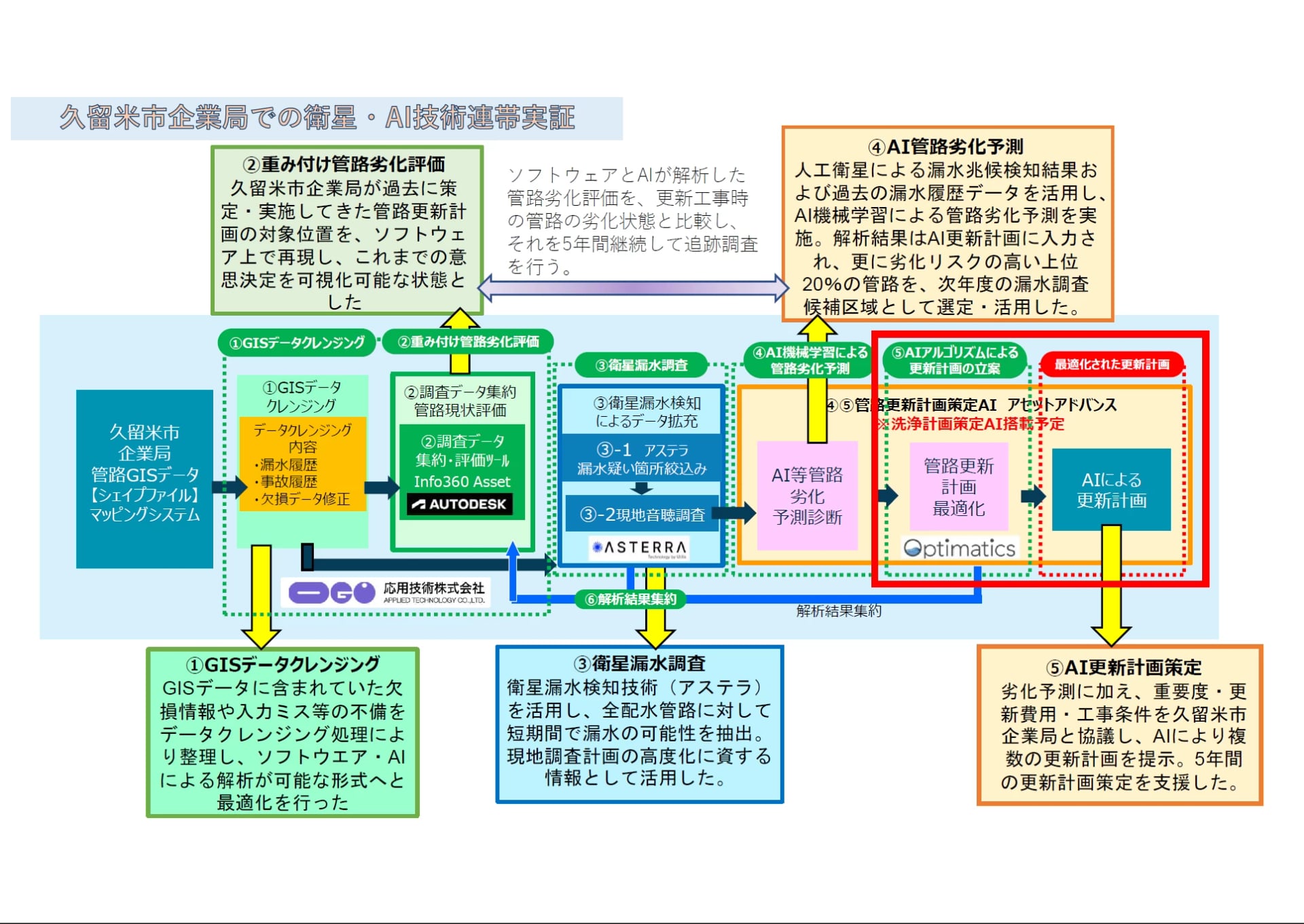

ここからは、管路評価の技術についてご説明いたします。私たちは現在、2つの技術を柱に取り組んでいます。1つ目は「アステラ」というAIによるセンシング技術です。この技術の特徴は、衛星画像を使って広域的に漏水を検知できるという点にあります。ご承知のとおり、管路というのは非常に長い距離にわたって敷設されています。そこで、まずは衛星データを解析し、漏水の可能性がある地点を面的に絞り込む。そのうえで、現地では音響調査を行い、実際の漏水位置を特定していくという流れになります。

私たちが今力を入れているのは、「衛星で検知した漏水位置のデータを、管路劣化予測AIの学習データに活用する」という点です。漏水位置のデータが多ければ多いほど、AIの劣化予測の精度は上がります。ですので、アステラでできるだけ多くの漏水位置を特定することが、劣化予測精度の向上につながると考えています。

ただし、ここで大事なのは、AIによる劣化予測の“精度”はデータの質と量に大きく依存するということです。データ量が多くても品質が悪ければ、当然ながら結果は良くなりません。逆に、高品質でも量が少なければ、モデルの学習が追いつかず、予測がブレるという問題が出てきます。ですから、AIを導入する際には、まず「データの質と量をどう確保するか」をしっかり考える必要があります。

そして、もう一つ大切なのが、AIだけに頼らない考え方です。AIはあくまでツールの一つです。現場の知見やGIS解析などと組み合わせながら、「データの成熟度に応じた最適な評価手法を選ぶ」ことが大事だと考えています。

AIと衛星技術を活用した久留米市での実証

AIの可能性については未知数の部分も多く、実際に現場で確かめるために福岡県久留米市と一緒に実証を進めているところです。

この取り組みでは、大きく2つのAI技術を使っています。

まず1つ目が、ルール型AIの進化版です。材質、口径、埋設環境、施工年代などをAIに入力して、自動的に劣化度を評価してくれます。2つ目の取り組みが、先ほどご紹介した衛星技術「アステラ」です。アステラで漏水箇所を面的に特定し、そのデータをAIによる管路劣化予測へとつなげています。

AI管路劣化予測vsAI管路更新計画支援技術

では、私たちが使っているAIがほかとどう違うのか。ここで登場するのが「アセットアドバンス」という技術です。

AIによる管路評価には、機械学習型AIを使った「管路劣化予測」と意思決定系AIを使った「更新計画策定支援」があります。アセットアドバンスは意思決定系AIをベースにしているのが特徴です。これは、管路の劣化度・影響度・工事条件といった複数の要素を総合的に考慮して、「どの管を、いつ、どの順番で更新すれば最もリスクが下がるか」を導くものです。例えば出力結果として、「管路ID○○を今年更新すれば、リスクを30%低減できる」「10年間で最小コストかつ、資産健全度を80%に維持できる」といった数値根拠付きの結果が出ます。これが、従来のAIと大きく異なる点です。

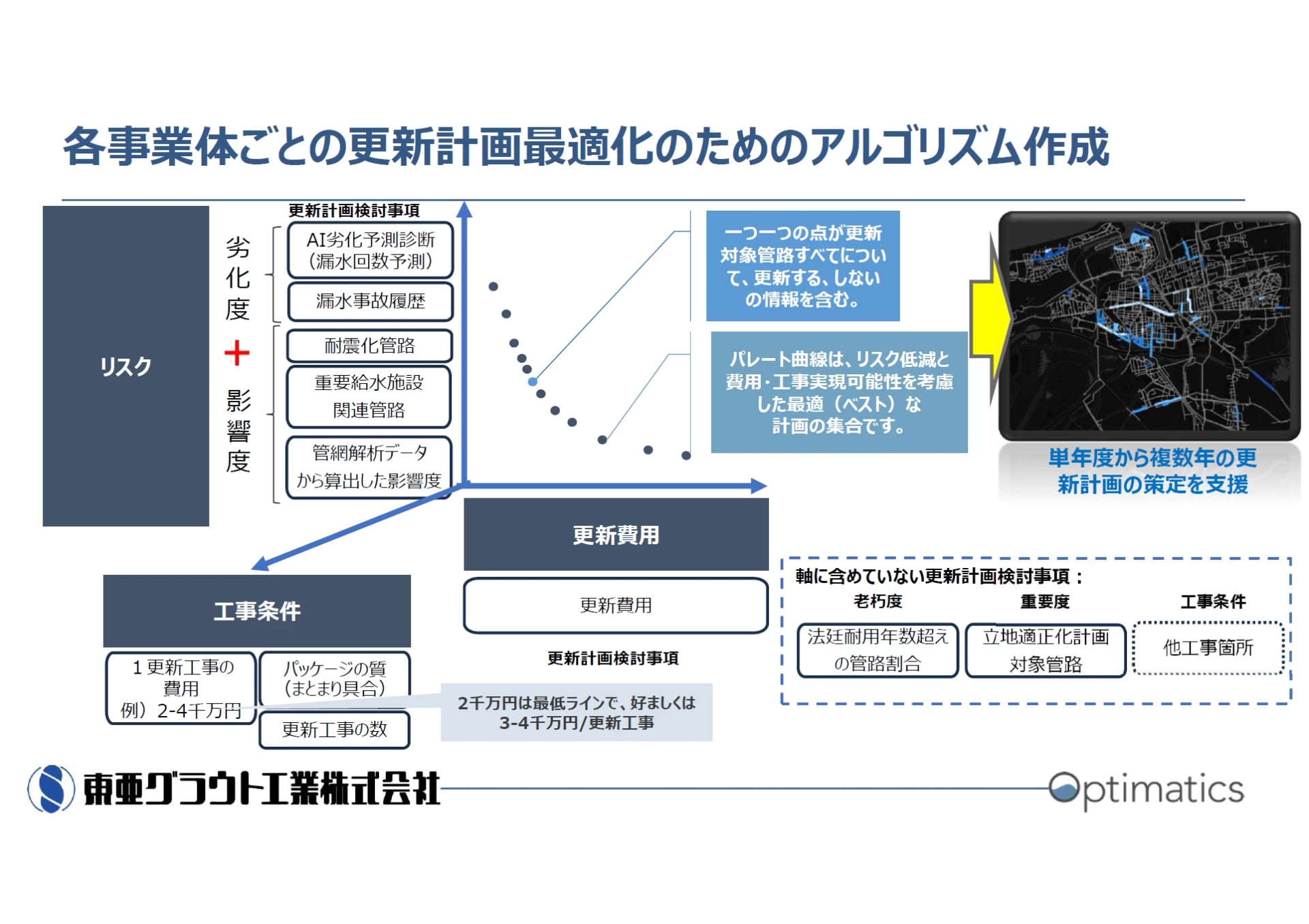

地域特性に応じた更新計画の最適化

更新計画を立てるためのアルゴリズムは事業体ごとに全く異なります。そこで、私たちは各事業体へのヒアリングを丁寧に行っています。

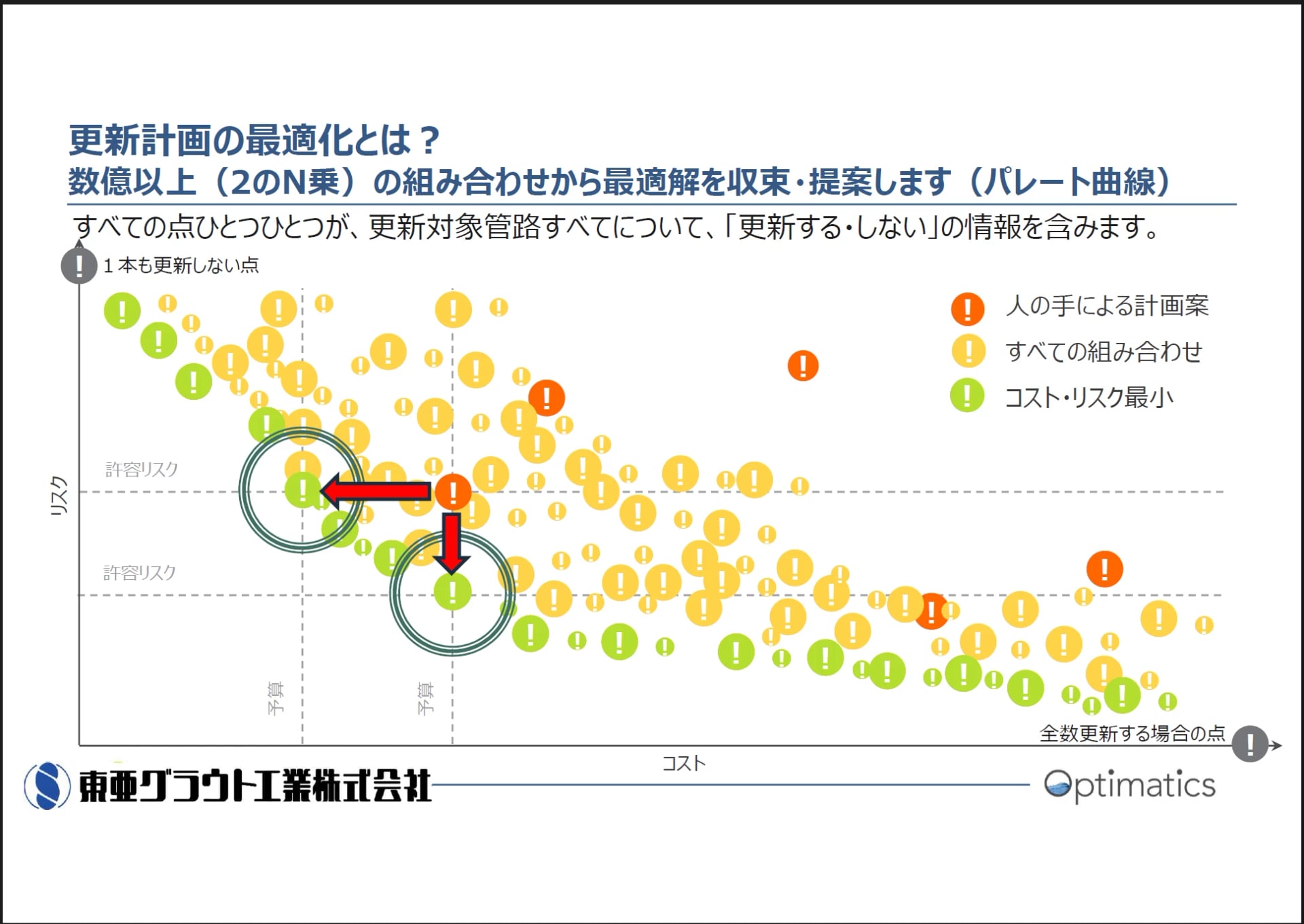

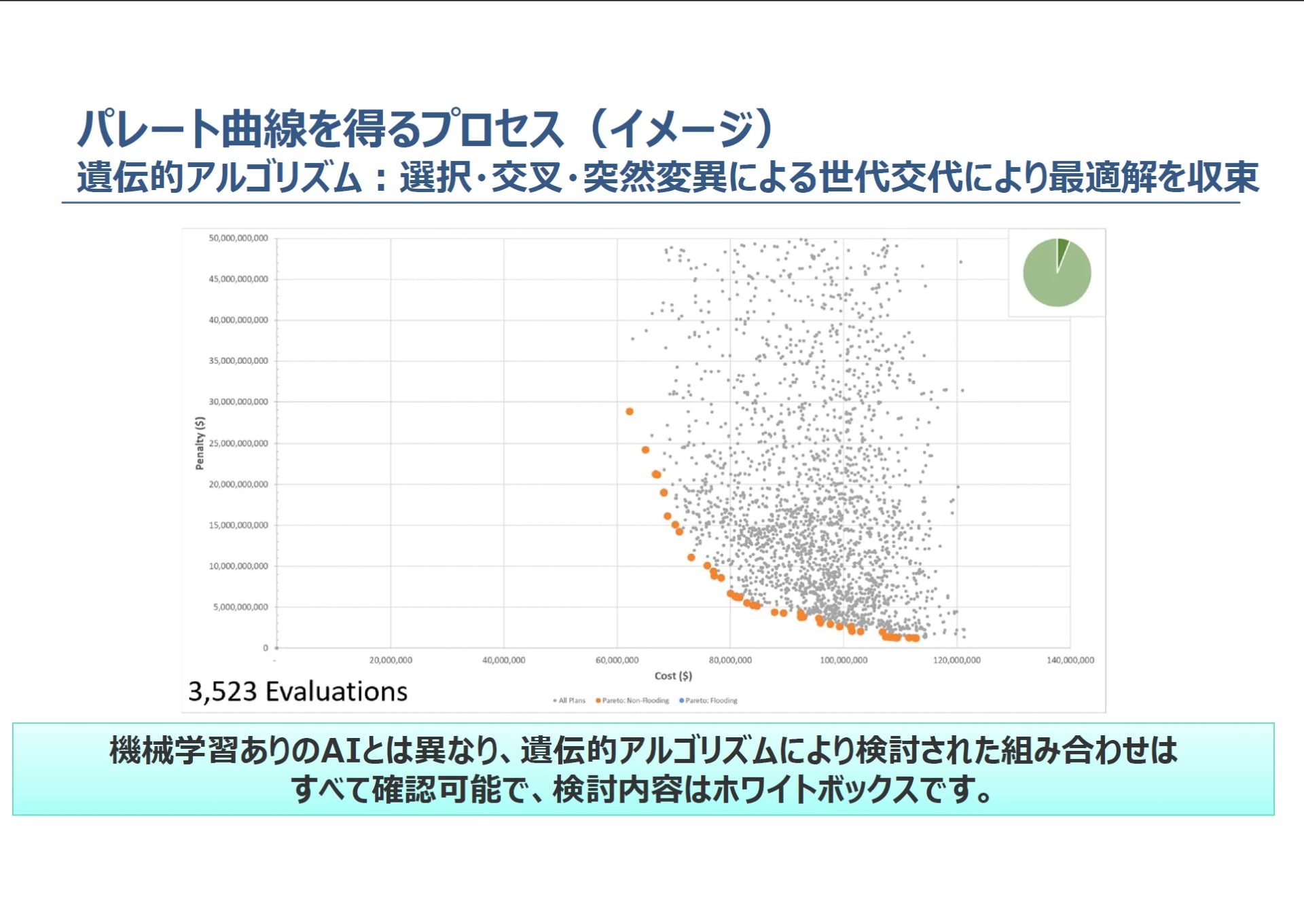

そのアルゴリズムを使い、1本1本の管路について「工事費用」や「リスク値」を算出します。そして、それを組み合わせ最適化の技術で分析し、「どの管をどの順で更新すれば最も効果的か」をAIが導き出します。ここで重要なのは、「組み合わせの膨大さ」です。

例えば、ある自治体に約1万本の管路があったとします。そのうち「どれを更新するか・しないか」という選択肢を全て組み合わせると、理論上はゼロが3,000桁も並ぶほどのパターン数になります。でも実際には、自治体の計画担当者の方々は、その膨大な中から限られた時間と予算の中で「最適な更新位置」を選んでいるのです。ここで試していただきたいのが、私たちの「アセットアドバンス」というツールです。

アセットアドバンスでは、全ての条件を数値化しています。私たちが手を動かして“答えを決める”のではなく、AIがデータにもとづいて最適な更新位置を提案してくれる仕組みです。

これは2021年にポートランドで行った比較事例です。人間の技術者が立てた更新計画(ピンクの大きな点)と、AIが導き出した計画(赤い点)を重ねてみると、両者の違いがはっきりと見えてきます。

人間が設定した計画(ピンク)は、地域の地盤や水圧、住民生活などを踏まえた、経験にもとづく正しい判断。一方で、AIが導いた更新箇所(赤)は、人間ではなかなか気づけない可能性があります。この人間とAIの両方の視点を融合させることで、より現実的で、より科学的な更新計画を立てられるようになってきました。

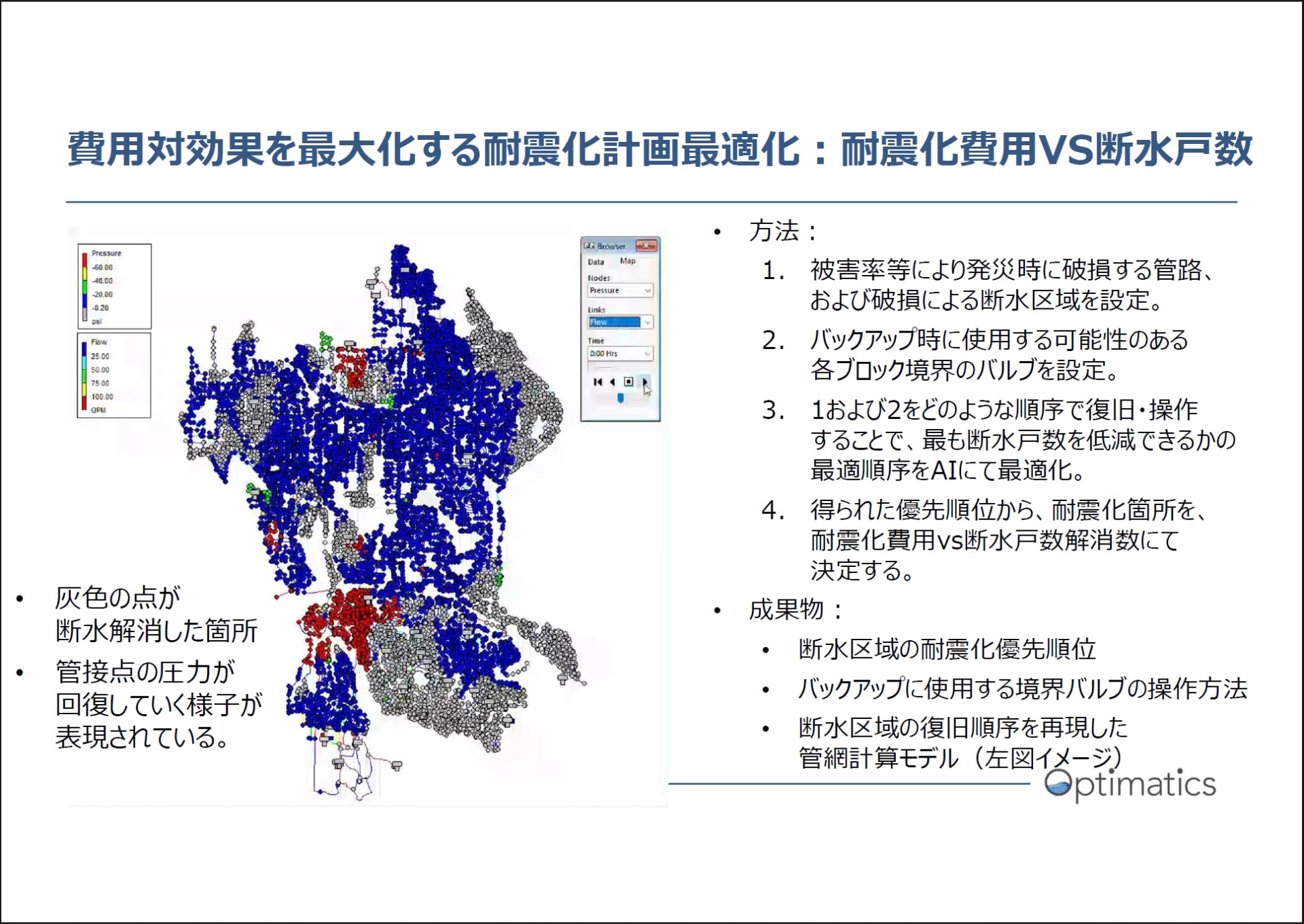

最後に、今年新しく導入した技術をご紹介します。「Optimizer(オプティマイザー)」という技術で、現在は横浜市様の耐震化優先順位付けに活用しているところです。

これまでお話ししたように、老朽化した管路と耐震化が同時に進んでいるわけではありません。地域によっては、まだ耐震化されていない管路が点在しているのが現状です。もしそのエリアで大きな地震が起き、耐震化されていない管路が破断してしまうと、能登半島地震のように、広範囲で断水が発生するリスクがあります。

こちらは、地震発生を想定し「どの順番で修繕を行い、どのバルブを開閉すれば、断水世帯数をいち早く減らせるか」をアメリカでシミュレーションしたものです。

これを見た横浜市様から「これを耐震化の優先順位付けに使えば、地震発生時に破断するリスクの高い管路から効率的に復旧できるのではないか」ということで、現在共同研究を進めているところです。ただ、耐震化ばかりを優先すると、今度は劣化管路の更新が後回しになってしまうという課題も出てきます。そこで私たちは、アセットアドバンスを組み合わせ、

「耐震化の優先順位」と「劣化管の更新予算」のバランスを同時に見ながら、最適な更新位置を決めていく取り組みを進めています。これが、今年のテーマになります。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works