公開日:

地域ケア会議とは?目的や5つの機能から自治体の成功事例まで解説

地域ケア会議は、全国の自治体で制度化されている重要な仕組みである。介護や医療、福祉など多職種が連携し、高齢者一人ひとりの支援から地域全体の課題解決までを話し合う場として位置づけられている。ここでは、その基本的な概要と自治体事例を交えて、実務に活かせる視点を解説する。

地域ケア会議とは?基本概要と必要性

地域ケア会議とは、高齢者の自立支援と地域包括ケアシステムの実現を目的に、医療・介護・福祉・行政など多職種が連携して支援方針を検討する場である。厚生労働省の通知(平成26年「地域ケア会議の推進に関する基本的考え方」)にもとづき、全国の自治体で実施されている。

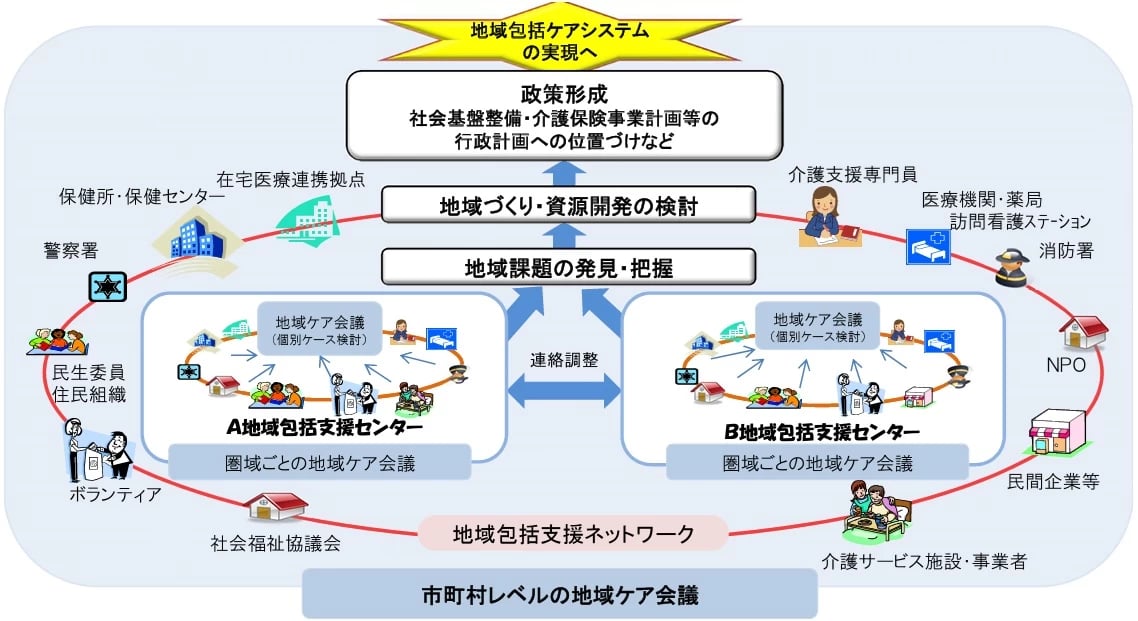

地域包括支援センターが中心となり、個別支援の充実と地域課題の共有・改善を同時に進める仕組みとして位置づけられる。課題分析を通じて、地域資源の開発や介護保険事業計画への反映にもつながる点が特徴だ。

地域包括ケアシステムとの関係と位置づけ

地域包括ケアシステムとは、「住まい・医療・介護・予防・生活支援」を一体的に提供する仕組みを指す。地域ケア会議は、その実現を支える現場レベルの協議の場であり、関係機関の連携や課題共有を通じて、制度を具体的に動かす役割を担っている。

地域ケア会議の目的

地域ケア会議は、介護が必要な高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう支援することを目的としている。医療・介護などの専門職をはじめ、民生委員や自治会、NPOなど多様な関係者が協働し、ケアマネジャーのケアマネジメントを支援することで実現を図る。

また、個別事例の分析を通じて地域に共通する課題を明らかにし、地域づくりや政策形成につなげることも重要な役割である。すなわち、地域ケア会議は「個別支援」と「地域課題の改善」を両輪として、地域包括ケアシステムを具体的に推進する仕組みといえる。

個別ケースの課題解決

地域ケア会議の第一の目的は、個別ケースの課題解決を通じた支援の質向上である。 具体的には以下のような機能を担う。

- ケアマネジメントの支援:介護支援専門員が高齢者の自立支援に資する適切なケアマネジメントを実践できるよう、多職種で助言・検討を行う。

- 地域包括支援ネットワークの形成:医療・介護・福祉の関係者が情報を共有し、継続的に連携できる体制を整える。

- 地域課題の把握:個別ケースの積み重ねから地域に共通する課題を抽出し、今後の支援体制の改善につなげる。

地域課題の発見と改善

もう一つの目的は、地域全体で抱える構造的な課題を明らかにし、改善策を検討することである。 会議で得られた知見をもとに、以下のような取り組みが進められる。

- 地域づくり:高齢者が安心して暮らせる地域環境の整備。

- 資源開発:不足しているサービス・人材・ネットワークの発掘と活用。

- 政策形成:抽出した課題を市町村の介護保険事業計画や地域福祉計画に反映する。

これらを通じて、地域ケア会議は現場での支援と行政施策をつなぐ実践的な仕組みとして機能している。

【厚労省モデル】地域ケア会議の5つの機能

地域ケア会議は、高齢者個人への支援の充実と、地域全体の支援基盤の整備を同時に進める仕組みであり、地域包括ケアシステムの実現を支える重要な手法とされている。

厚生労働省は、地域ケア会議の機能を次の5つの視点で整理している。これらは、個別の支援現場から地域全体の施策形成まで、段階的に連携しながら発展する仕組みとなっている。

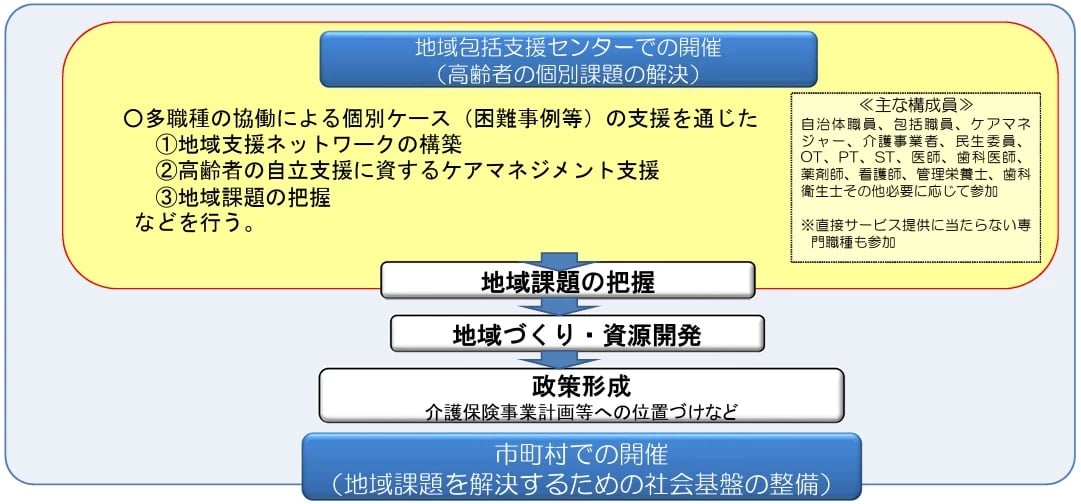

1. 個別課題解決機能

高齢者一人ひとりの課題を解決し、介護支援専門員(ケアマネジャー)のケアマネジメント力を高める機能。 困難事例などを取り上げ、多職種で助言・検討を行うことで、自立支援に資する支援方針を整理する。 検討結果は、個別支援やサービス担当者会議にフィードバックされ、支援の質向上につながる。

2. 地域課題発見機能

個別事例の分析を積み重ね、地域に共通する課題や構造的な問題を明らかにする機能。顕在化していないニーズや資源不足、サービス提供体制の偏りなどを整理し、課題の「見える化」を進める。 この機能により、地域課題の把握と次の対策検討の基礎が築かれる。

3. ネットワーク構築機能

医療・介護・福祉など、地域の多職種・関係機関の連携を強化する機能。 地域包括支援ネットワークの形成を促し、関係者の共通認識を深める。 日常生活圏域単位での情報共有や協働体制の整備により、支援の継続性を高める。

4. 地域づくり・資源開発機能

地域課題を踏まえ、必要な社会資源を開発し、地域づくりを進める機能。 関係機関の役割を整理し、自助・互助・共助・公助が連携する体制を整備する。 また、新たな支援資源の発掘や地域住民主体の活動促進を通じ、持続可能な地域福祉基盤を形成する。

5. 政策形成機能

会議で得られた知見をもとに、地域包括ケアの社会基盤を整備し、行政計画へ反映する機能。 検討結果を介護保険事業計画や地域福祉計画に位置づけ、施策として具現化する。 市町村は代表者レベルの地域ケア会議を開催し、成果を政策・制度の改善へとつなげていく。

出典:厚生労働省「地域包括ケアシステムにおける地域ケア会議の役割について」

地域ケア会議とほかの会議との違い

地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの実現を支える協議の場として位置づけられ、 「個別ケア会議(個別支援)」と「全体会議(地域づくり)」という二層構造を持っている。 また、しばしば混同されやすいサービス担当者会議とは、目的・主催者・議題範囲が大きく異なる。

地域ケア会議と個別ケア会議の違い

地域ケア会議は包括的な枠組みを指し、全体会議(地域単位)と個別ケア会議(個人単位)の双方で構成されている。 両者の違いは、扱う範囲と目的のスケールにある。

会議の種類 | 主な目的 | 主な内容 | 開催頻度 |

全体会議 | 地域全体の課題把握と社会基盤の整備 | 個別事例の分析による地域課題の抽出、解決策の検討、ネットワーク構築 | 年4〜6回の定例開催 |

個別ケア会議 | 高齢者一人ひとりの課題解決とケアマネジメント支援 | 困難事例の検討、支援方針の決定、役割分担、権利擁護の方針確認 | 必要に応じ随時開催 |

個別ケア会議は「現場の支援改善」、全体会議は「地域づくり・制度改善」を担い、この2つが連携することで、地域包括ケアシステムの推進が実現する。

地域ケア会議とサービス担当者会議の違い

地域ケア会議とサービス担当者会議は、主催者と目的が異なる。地域ケア会議は、市町村や地域包括支援センターが主催し、地域全体の課題を整理して制度や施策に反映するマクロな会議である。

一方、サービス担当者会議は、ケアマネジャーが中心となり、利用者ごとの支援内容を調整するミクロな会議として実施される。両者が連携することで、現場の支援と地域政策がつながり、地域包括ケアの推進が進む。

項目 | 地域ケア会議 | サービス担当者会議 |

実施主体 | 市町村または地域包括支援センター | 介護支援専門員(ケアマネジャー) |

主な目的 | 地域包括ケアシステムの構築、自立支援型ケアマネジメント支援、地域課題の把握と改善 | 利用者一人ひとりのケアプラン内容の共有・調整 |

参加者 | 行政職員、医療・介護関係者、地域代表、社会福祉協議会、NPOなど | 利用者本人・家族、主治医、各サービス事業者など |

検討の焦点 | サービス担当者会議では扱いきれない困難事例や制度的課題を多職種で検討 | 個別利用者の支援方針やサービス内容を調整 |

開催頻度 | 年4〜6回の定例開催 | ケアプラン作成・見直し時など随時開催 |

自治体の地域ケア会議の取り組み事例

大阪府大阪市 |困難事例共有で支援スピードと制度対応を強化

大阪市では、地域ケア会議で得た課題を区→市へと段階的に引き上げ、施策形成につなげる仕組みを構築。現場の声を制度改善へ反映する“実装型地域ケア”を進めている。

▼主な取り組み内容:

- 包括支援センター・区・市の3層連携による課題共有体制の整備

- 複合課題(権利擁護・孤立・認知症など)を多職種で検討

- カスタマーハラスメント・成年後見制度などの支援強化

- 専門職のスキルアップと人材確保に向けた研修体制構築

出典:大阪市福祉局 高齢者施策部地域包括ケア推進課「令和6年度各区地域ケア会議等から見えてきた課題について」

熊本県熊本市|地区会議と住民協働で地域包括ケアを推進

熊本市は、市・区・地区の三層体制で地域ケア会議を運営し、住民協働による課題可視化と支援体制強化を進めている。地域ごとの特徴を踏まえ、住民主体の取り組みを市施策に反映している。

▼主な取り組み内容:

- 市・区・校区単位の三層会議による課題共有と情報連携

- 各区独自のテーマ設定(健康づくり・認知症・医療介護連携など)

- 認知症啓発イベントや「人生会議」など住民参加型の活動推進

- 地域課題を市推進会議で整理し、政策化・制度化へ反映

出典:熊本市高齢福祉課「令和6年度(2024年)熊本市地域包括ケアシステム推進会議」

北海道函館市|包括支援センター主導でネットワークと情報共有を深化

函館市では、地域包括支援センターが中心となり、多職種間の情報共有と事業連携を強化。事業評価を通じて、地域ケア会議やケアマネ支援などの改善点を可視化し、機能向上を図っている。

▼主な取り組み内容:

- センター間でのネットワークと情報共有の仕組みを整備

- ケアマネ向け研修や意見交換の場を新設し実践力を強化

- 消費者被害や権利擁護情報の提供体制を見直し

- 評価結果をもとに、市とセンターが共同で改善策を検討

出典:函館市役所「令和6年度(2024年度)函館市地域包括支援センター事業評価 結果概要(案)」

福島県郡山市|個別会議から圏域会議へ展開し政策形成へ反映

郡山市では、地域ケア会議を個別会議から圏域会議へ段階的に展開し、現場の課題を政策形成へ反映している。認知症や複合課題への支援体制を強化し、圏域ごとの連携を深めている。

▼主な取り組み内容:

- 個別事例の課題を圏域会議で共有し、地域課題として抽出

- 認知症・金銭管理・交通手段など多様な課題を協議

- 基幹センターが市全体の支援・相談体制を統括

- 会議成果を市施策や条例改正検討に反映

出典:郡山市役所「令和6(2024)年度 第1回郡山市地域包括支援センター運営協議会」

地域ケア会議の進め方と運営ポイント

地域ケア会議は、個別支援の課題を整理し、地域全体の仕組みづくりにつなげる仕組みである。流れは①個別ケースの検討、②地域課題の抽出、③政策形成への反映の三段階に整理できる。

より効果的に進めるための主なポイントは次のとおり。

- 目的明確化:到達目標を設定、結論・担当者を明示、次の行動を設計

- 役割整理:意見を引き出し、偏りを防ぎ、必要に応じて可視化

- 課題抽出:ケースを分析し、要因を整理、課題を推進会議へ報告

- 振り返り:実施状況を確認し、改善策を施策へ反映

地域ケア会議は、話し合いに留めず、次の行動を決める場として運営することが重要である。 個別支援から地域政策までを循環させることが、地域包括ケアの質を高めるカギとなる。

主催者とメンバーの役割

地域ケア会議は、地域包括支援センターまたは市町村が主催し、目的に応じて多職種が参加する。会議の規模や内容により構成は異なるが、主なメンバーは次のとおりである。

- 行政職員

- 地域包括支援センター職員

- 医療・介護専門職(医師、看護師、リハ職、ケアマネジャーなど)

- 民生委員や地域団体の代表

- 本人および家族(必要に応じて)

個別ケースを扱う場合は、本人や家族の参加が支援方針の共有につながるが、内容によっては不参加とする判断も必要である。主催者は目的に沿った参加者を選定し、適切な規模と環境で会議を運営することが求められる。

自治体が直面する地域ケア会議の課題と改善策

地域ケア会議は会議が形式化したり、現場の課題が施策に反映されなかったりするなど、運用上の壁も少なくありません。ここでは、実務で生じやすい代表的な課題と、改善につながるポイントを整理します。

会議体系の連動不足と情報共有の課題

地域ケア会議は「個別・圏域・市町村」の3層が連動して機能してこそ効果を発揮する。実際には、会議が独立して動き、課題が現場で止まるケースも多い。各層の目的と機能を整理し、事例検討から政策形成までを一気通貫でつなぐ仕組みを整えることが重要。自治体規模に応じた体系設計と定期的な検証がカギとなる。

報告中心で議論が深まらない会議の改善方法

地域ケア会議が「報告会化」すると、支援の質向上や課題抽出につながらない。到達目標を事前に共有し、ファシリテーターが論点を整理することで、実践的な議論に変わる。ICF(国際生活機能分類)などの可視化ツールを活用し、多職種が対等に意見を出し合える環境を整えることが効果的である。

地域課題を施策形成へつなげる仕組みづくり

会議で課題を共有しても、施策化まで進まない自治体は少なくない。抽出した課題を「圏域」と「市町村」レベルに分類し、優先順位をつけて整理することが有効だ。生活支援体制整備事業や認知症総合支援など、既存事業と結びつけることで、限られた資源でも着実に地域包括ケアを前進させられる。

担当者異動でも継続できる運営体制の構築

地域ケア会議は担当者の異動に左右されやすく、仕組みが一からやり直しになることがある。開催マニュアルや議事録様式を標準化し、複数の職員をファシリテーターとして養成することで継続性を担保できる。参加者が成果を実感できる運営を行えば、会議は持続的に機能する。

まとめ

地域ケア会議は、高齢者の暮らしを支え、地域全体の支援体制を育てる要となる仕組みである。個別支援から地域課題の共有、施策づくりへとつなげることで、地域包括ケアの実践がより確かなものになる。多職種と住民が協働し、行動につながる会議を積み重ねることこそ、持続可能な支援の土台を築く第一歩である。

.png&w=1920&q=85)

.jpg&w=1920&q=85)