公開日:

避難所受付や災害情報発信をアプリで行い、有事の対応を円滑にする。

一斉配信システムと連携した避難所受付支援機能

災害時には様々な対応業務があり、できるだけ作業を効率化したいものだ。令和6年元日の能登半島地震で被災したかほく市では、情報配信システムとひも付く避難所受付支援機能を4月から活用。アプリで受付を迅速化し、業務に移りやすくするという。

【情報発信ソリューション】

・ 情報伝達の課題とは/Interview 情報伝達の課題を解決するカギは“一斉配信”にあり!

・ 導入事例❶奈良県 山添村

・ 導入事例❷石川県かほく市 ←今回はココ

・ 導入事例❸岐阜県可児市

・ FAQ/情報配信の仕組みを見直すべきかな?と思ったときに"よくある"質問に答えます!

【まちづくり体制構築システム】

・ 導入事例 兵庫県加西市

※下記はジチタイワークスPICKS(2024年3月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[提供]バイザー株式会社

幅広い市民への情報発信と防災意識の向上を促すために。

まちの中心部を2級河川が流れ、その周辺に住宅地が広がる同市。全国的に頻発する豪雨災害に備え、避難行動要支援者向けの緊急連絡を電話やファックスで行う仕組みを、令和2年から3年にかけて整えていた。「当市では約3,500世帯が要支援の対象です。その約3分の1が緊急連絡の配信に登録していました」と南さんは振り返る。

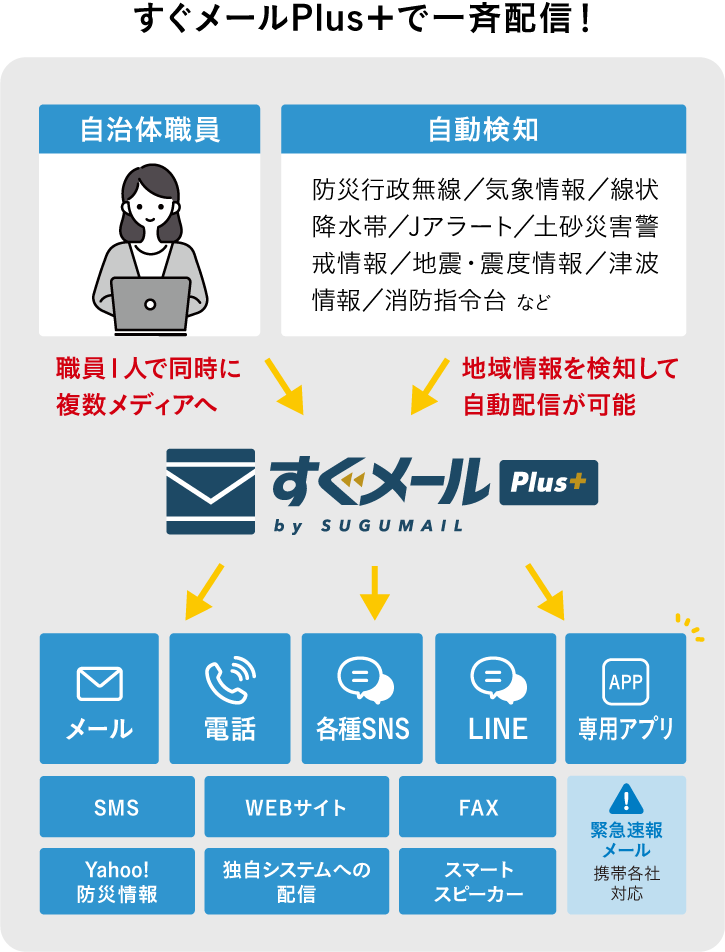

緊急連絡の必要性を実感しつつも、より効率的な配信方法を模索していた際、前述の電話・ファックスのサービスを手がける「バイザー」の一斉情報配信システム「すぐメールPlus+(プラス)」を知ったという。電話やファックス、メールなど複数のメディアに情報を届けられるため、幅広い市民に配信できる点に魅力を感じたそうだ。配信先には同市のアプリも加え、市民の大多数を占めるスマホユーザーが、情報を受け取りやすい形にした。

アプリを導入しようと考えたきっかけの一つは、令和元年の洪水ハザードマップの更新だった。「近年の異常気象で危険レベルが上がっているため、市民にしっかり見てほしかったんです。今までは紙で配布していましたが、WEB版の方がもっと見てもらえるのではないかと考えたときに、それならマップ上で現在地が分かるアプリにした方がより便利だと思いました」。

避難所管理をデジタル化し、災害対応を少しでも効率的に。

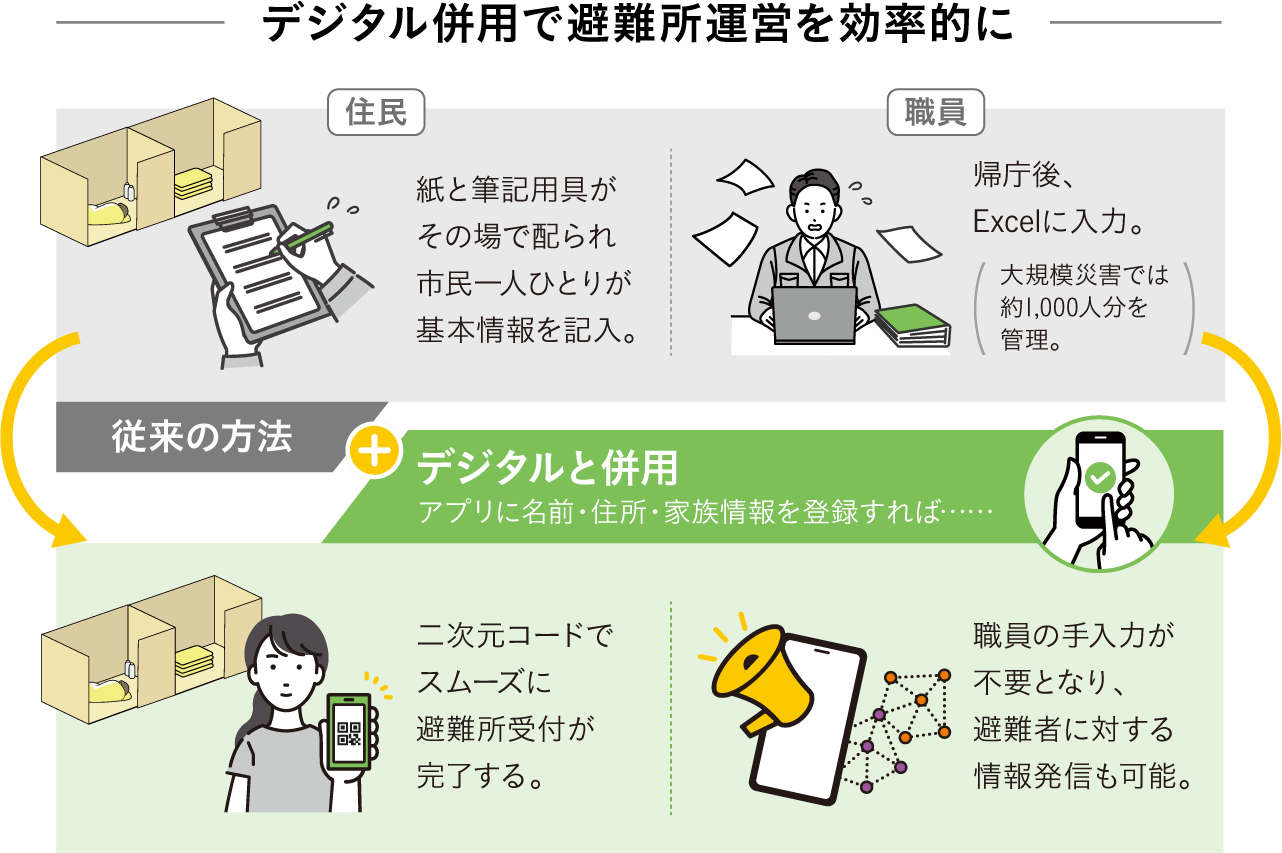

アプリの導入にあたり、より活用の幅を広げられるよう令和4年に同市が要望したのが、避難所受付支援機能だ。市が避難情報を一斉配信すると、受付用のURLが届き、市民はそこから氏名や住所・家族の情報などを入力。その後に発行される二次元コードを避難所で読み込ませると、受付が完了する。避難指示が続いている間は、アプリなどを通して避難者に必要な情報が配信される。

「従来は避難所で紙と筆記用具を配り、避難者一人ひとりに氏名などを手書きしてもらっていました。それを職員が回収し、帰庁してからExcelに手入力するという時間のかかる作業だったんです。今後はアプリなどのユーザーが増えれば、約半数はデジタル管理にできそうです」。令和6年2月の運用開始に向けて準備を進めていたが、その途中に震災が発生。約1,000人が避難し、管理機能の必要性を実感したという。

また、職員の安否確認や参集状況が把握できる「すぐ参集」も併せて運用を始める。応答があるまで電話・メール・LINEに自動配信するため、これまで課ごとに連絡網をまわしていた場合に比べ、初動がよりスムーズになることを期待している。

平時からのアプリ活用を促し、災害情報を受け取りやすく。

「サービスの活用はこれからですが、有事に迷わず使ってもらうためには、日頃から市民に親しまれるツールにしていきたいです」と南さん。アプリには平時の防災情報として、ハザードマップや家庭向けの備蓄品購入先リストなどを掲載。さらに、防災以外でもイベント情報やごみ回収日のカレンダーといったコンテンツも加え、市からの様々な広報を一本化していくつもりだ。日常的に活用できるようになっており、“市の情報はこのアプリで”と認識してもらうことがポイントだという。

4月以降はアプリを市民にリリースし、庁内でも避難訓練などを通して有事の活用をシミュレーションしていく予定。「当課以外にも、都市建設や広報、高齢者福祉など様々な部門で活用していきたいと思います。市民の皆さんだけでなく、私たち職員も早く使いこなせるようにしたいですね。能登半島地震の発生後は、支援物資の受け入れや応援の要請、生活再建に向けた支援など、多くの対応が必要になっています。避難所にいる市民をスムーズに把握し、職員の参集状況も管理しやすくなれば、随分と動きやすいと思います」。復興に向けて歩みを進めるさなか、今後への期待を語ってくれた。

かほく市

かほく市

防災環境対策課

南 博文(みなみ ひろふみ)さん

複数メディアの活用で網羅的配信を目指す

対象者を絞らない幅広い配信

アプリならではの活用例

防災情報だけでなく日常から使いやすいコンテンツも。

電話やファックスの活用例

すぐメールPlus+の新機能

避難所受付支援機能

避難所の受付が、二次元コードの読み取りで完了。避難者の基本情報などの管理・集計業務がデジタル化する。

音声ガイダンス

無線などから配信された内容を確認したい場合、登録者以外でも電話をするだけで、音声で聞くことができる。

CHECK

自治体ごとの課題に応じたすぐメールPlus+の活用事例があります。

詳細はこちらをご確認ください

お問い合わせ

サービス提供元バイザー株式会社

TEL:052-485-7870

E-mail:customer-support@visor.co.jp

〒450-0003

愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19

住友生命名古屋ビル5F