公開日:

地域特性に合った建築資材で、水道施設を支え経営を守る。

地元産木材を活用した水道施設の維持管理コスト削減

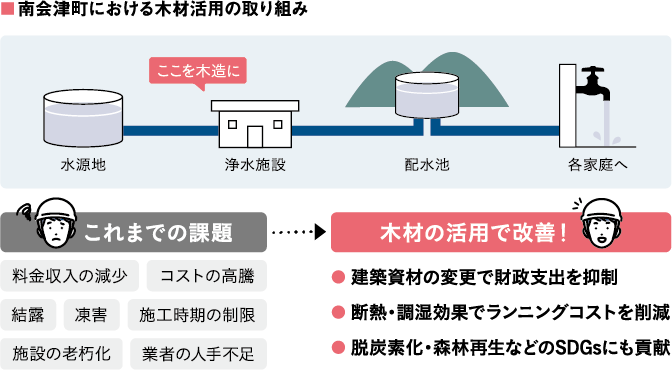

人口減少で水道料金収入が減っても、関連施設の老朽化は放置できない。林業を基幹産業とする南会津町では、施設の改修に地元の木材を活用。従来の工法を見直したことで、財政面や管理の負担を軽減している。

※下記はジチタイワークスVol.40(2025年10月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

南会津町

南会津町

環境水道課

主査 児山 裕巨(こやま ひろき)さん

固定観念を捨てて課題を見定め、あえて木造建築を採用する。

東北有数の豪雪地域であり、面積の大半を森林が占める同町。集落ごとに小規模水道施設が点在し、県内でも多くの施設を抱える地域だという。管理を効率化するため、遠隔で状況を把握できる体制を整えるなど、工夫を重ねてきた。そうした流れの中で、同町で最も大きい「田島第1水源地」に高効率ポンプを導入する計画を立てていたそうだ。「築50年以上の施設は室内外ともに老朽化が進んでいたため、建て替える必要がありました。当時、町では脱炭素の取り組みを進めていたこともあり、環境に配慮した建築方法を検討することに。そこで、木造はCO2の排出抑制に効果があることを知りました」と児山さんは振り返る。

水道施設といえばコンクリート建築が主流だろう。そのため同町でも、コンクリートによる建て替えを想定していた。しかし、建築業者の高齢化や人手不足が進み、コストや施工上の専門知識といった技術面の負担が大きかったという。「料金収入が減る中で、建て替えから維持管理、修理、解体までのライフサイクルコストをいかに削減するかが課題でした。当町のように井戸水を水源とする水道施設では、必要な作業は消毒のみ。建屋も小規模でいいので、地域にふんだんにある木材を活用して、課題を解決できないかと考えたのです」。強度と環境性能に優れた建築工法を地元企業が開発していたことも追い風となり、木造建築を採用することになったそうだ。

▲木造で建て替えた送水ポンプ室。このほか電気・薬品室も建築したが、コンクリート1棟分の予算に収まった。

▲木造で建て替えた送水ポンプ室。このほか電気・薬品室も建築したが、コンクリート1棟分の予算に収まった。

施工時の負担を減らした上、ランニングコストの削減も。

木造建築の採用に、設計を担当する水道コンサルタントは驚いたという。しかし、メリットが見込まれていたことから、庁内で大きな反対は出なかったそうだ。「当初計画していたコンクリート建築と比べて、コストを約48%削減できました。断熱性の高い木材は室内の温度管理がしやすく、さらに組み立て工法のため工期も短縮できます」。

設計の見直しを経て、令和元年に着工。基礎下部と木質上部に分けて施工し、送水ポンプ室と電気・薬品室の2棟を完成させた。施設更新が重なる中、限られた投資枠での対応が求められたが、品質を確保しつつ、枠内に収めることができたという。また、設計時の微妙な誤差から配線ルートの変更が必要な場合でも、木造なら穴開けやビス止めなど現場で柔軟に対応できる。発注者と受注者の双方にメリットがあったのだ。

メンテナンス上の利点も感じているそうだ。「凍害を受けやすい外壁も、木造なら傷んだ部分を交換するだけで済みます。内壁にセラミック塗装を施した木材を使用し、調湿性・防音性・断熱性を高めました。これまで夏の結露で照明が腐食し、点灯しない状態でしたが、今は内壁が吸湿するので結露はほとんどありません。送水ポンプ稼働時の、外への音漏れも低減しました」。

さらに、ランニングコストでも大きな改善が見られた。以前は、保管している薬品が凍結しないよう、暖房を常時稼働させていたが、今では一定時間停止させても温度を保つことが可能だ。結果として、冬場の光熱費を大幅に削減できたそうだ。極端な温度変化がなくなったことで、塩素ガスの発生を抑制でき、薬品の管理状態も良好だという。児山さんは「今のところは、目立ったデメリットは感じていません」と笑顔を見せる。

リノベーションという選択肢で施設更新と財政運営を効率化。

建て替えだけでなく、施設内部の改修でも効果が得られた。「複数の施設が同時期に建てられているので、更新のタイミングが重なってしまいます。財政や人員の負担を最小限に抑えるため、コンクリート建屋の内側のみ木材を使用したり、建屋内に木の小部屋をつくったりと、施設の規模や劣化状況に合わせて対応しました」。リノベーションなら、短期間で多くの施設改修に着手し、更新時期を分散させることも可能だ。「一律に建て替えるのではなく、現場の状況を見て臨機応変に動くことが必要です」。

こうしたコストの削減は、将来的な水道料金の値上げ抑制にもつながるだろう。「料金収入や人員が今後は右肩下がりになっていくことを考えれば、常に“今がピーク”。だからこそ、少しでも早く様々な選択肢を検討することが大切だと思います。新築はハードルが高くても、小規模改修なら試しやすいはず。問題を先送りせず、今できる最善の方法を見つけてほしいです」。木材の活用やリノベーションなど、これまでにない発想が、施設更新に悩む自治体の突破口になりそうだ。

施設の更新を通じた水道事業の経営改善