公開日:

シェアという発想で、民間の仕組みを防災力に変える。

SPECIAL INTERVIEW

リソース不足の課題に対し“シェアリングエコノミー”の仕組みが、防災の新たな手段として注目されはじめたという。自治体の事例にも詳しい「シェアリングシティ推進協議会」の髙田さんに話を聞いた。

※下記はジチタイワークスVol.39(2025年8月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

シェアリングシティ推進協議会

シェアリングシティ推進協議会

事務局長

髙田 理世(たかた りよ)さん

シェアリングシティ推進協議会とは?

令和2年に「シェアリングエコノミー協会」の中に立ち上げられた組織。運営には、協会メンバーのほかに首長も加わっており、自治体は無料で参加可能。令和7年6月時点で参加自治体は208にのぼる。

自治体だけで抱え込まず、共有するという発想に。

―シェアリングエコノミーとは、どのようなものですか。

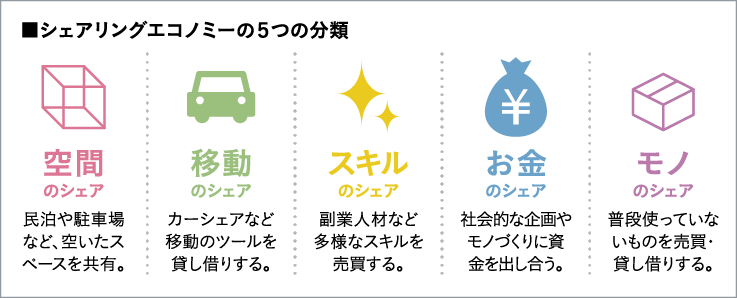

個人がもつ資産などを、インターネットを介して個人間または個人と企業の間でシェア(売買や貸し借り)する、新しい経済の形態です。資産は“空間・移動・スキル・お金・モノ”の5つに分類されます。例えば、不要品をフリマサイトなどで販売する、空室を民泊に活用する、クラウドファンディングで資金を融通するなど、近年多くのシェアリングサービスが生まれ、生活にも根付いてきたのではないでしょうか。

―シェアリングシティ推進協議会の活動内容を教えてください。

自治体へシェアリングエコノミーについての考え方などを発信しています。人口減少が進む中、業務は多様化している。職員の負担を軽減するためにも、発想を転換して“全部を自治体だけで抱え込まず、民間などと共有する” ということを伝えています。主な取り組みは、月に1回のオンライン勉強会です。シェアリングエコノミーに取り組んだ自治体職員から、内容や成果を発表してもらっています。そのほか、全国の先進事例を紹介するシェアリングシティ大賞などアワードの実施や、自治体の困り事を聞き、企業とマッチングする支援活動などもしています。

官民連携で、民間サービスを発災時に公助として転用する。

―防災の分野では、どのように取り入れられていますか。

平時に民間が活用している仕組みを、有事には公的な支援として転用する方法があります。これまでにも、能登半島地震では民泊施設を二次避難先として活用したり、熊本地震の際には災害ボランティアの宿として提供したりする取り組みがありました。そのほか、キッチンカーで避難所の炊き出しを行ったという事例も。これらの中には、発災直後や数日以内に対応できたものもあります。発災時にすぐ動けるのは、平時に関係が構築できているからこそ。いざ災害が起こると職員自身も被災し、思うように支援が進まないこともあります。外部のリソースを積極的に活用する体制の構築も、防災の一つになるのです。

―平時の関係や仕組みづくりで参考になる自治体事例はありますか。

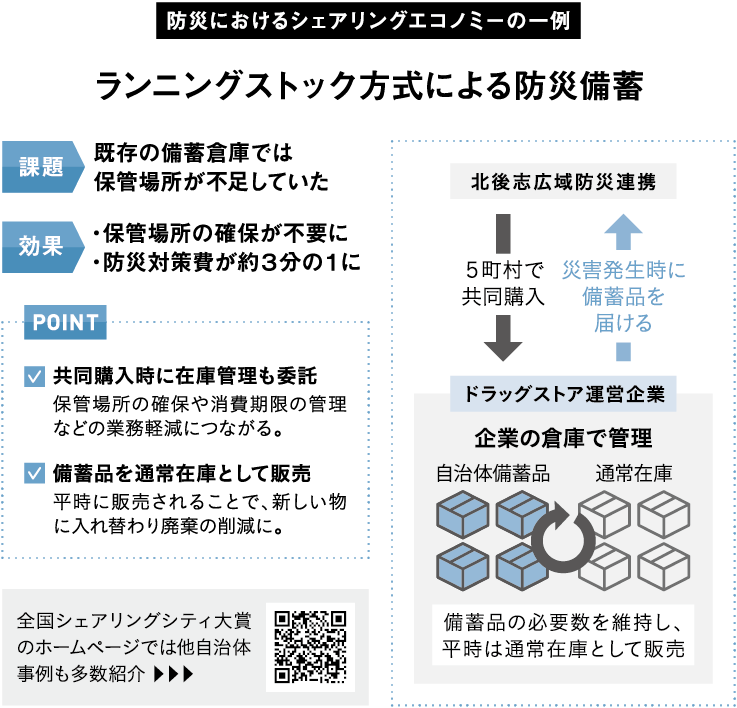

当協議会主催の「第2回全国シェアリングシティ大賞」で、自治体部門の大賞を受賞した北海道余市町(よいちちょう)の取り組みですね。同町は、近隣の5町村からなる北後志(きたしりべし)広域防災連携として、備蓄品を日常的に消費しながら管理する“ランニングストック方式” を導入しました。これはまず、地域でドラッグストアを運営する企業から備蓄品を共同購入し、同時に在庫管理を委託します。企業は備蓄として必要な分を確保しながら販売用在庫として運用し、災害時には自治体にそれを届けるというもの。また、発災時に物資を避難所へ確実に届ける手段を確保するために、運送会社とも連携しています。これにより保管場所の確保や消費期限の管理といった備蓄品の課題解決につながるだけでなく、防災対策費を従来の約3分の1まで削減し、管理業務の効率化にも寄与したそうです。

↑二次元コードは画像をクリックorタップでも開くことができます。

↑二次元コードは画像をクリックorタップでも開くことができます。

地域の課題を共有することが“シェアリング”の第一歩。

―防災担当課だけで取り組むには難しく感じます。

防災の観点だけで考えるのではなく、既存事業に防災の視点を取り入れることで、新しい発想や連携が生まれるのではないでしょうか。例えば、公用車を電気自動車にした場合。災害時には電気自動車のバッテリーを電源として活用でき、環境への配慮だけでなく、防災との両立につながります。“防災対策だから、担当課だけで解決しなければならない”という考えを、“他部署や民間企業とともに助け合う”という発想に変えると、様々な可能性が広がると思います。

―自治体が取り組むには、何から始めればいいですか。

シェアリングエコノミーには、地域の資源を最大限に活用する“経済的機能”だけでなく、地域内外の人々と連携して新しい共助の仕組みを創出する“社会的機能”もあります。後者を強化するには、自治体が“応援される存在になること”が欠かせません。そのための第一歩となるのは、自治体が抱える課題を開示することです。これらを共有することで、新たな協力者が得られるはず。その力を活用すれば、課題解決の糸口が見つかるかもしれません。まずは地域の企業と話してみることをオススメします。協議会でも事例の紹介ができるので、取り組みに悩む際はぜひ私たちも頼ってください。