公開日:

【セミナーレポート】 変わりゆく災害リスクに備える ~過去の災害経験からこれからの防災を考える~【Day2】

自治体職員からの注目度が高い「防災」をテーマに、2日間にわたってお送りしたセミナー。今回の【DAY2】では、能登半島地震で災害対応にあたった石川県職員と、内閣府の防災・避難生活担当者が実体験をまじえた話をお伝えします。

さらに、水位計、備蓄用トイレ、感震ブレーカーといったソリューションを提供する企業の担当者が登壇し、それぞれの視点から災害対策のヒントを共有してくれました。当日の様子をダイジェストでお伝えします。

概要

■タイトル:変わりゆく災害リスクに備える ~過去の災害経験からこれからの防災を考える~【Day2】

■実施日:2025年2月20日(木)

■参加対象:自治体職員

■開催形式:オンライン(Zoom)

■申込者数:163人

■プログラム:

第1部:震災・豪雨災害の応急期から復旧期の対応について

第2部:水害リスクを手軽に把握できるIoT水位監視技術

第3部:災害発生時の非常用トイレにおける“におい問題”について

第4部:能登半島地震と能登半島豪雨における避難所運営の実態と課題

第5部:感震ブレーカーの普及促進について

震災・豪雨災害の応急期から復旧期の対応について

DAY2の第1部では、石川県の職員が登壇。能登半島地震で被災した当事者として、また被災者支援を指揮した職員の1人として、現場で起きたことや目にした現実をありのままに伝える。

【講師】.jpg) 山本 利治 氏

山本 利治 氏

石川県輪島市 企画振興部長

能登半島地震における発災時の状況について。

輪島市の山本です。令和6年の能登半島地震、奥能登豪雨の際は、皆さまに多大なる支援をいただいたことにお礼申し上げます。

私からは、これら2つの災害における、応急期から復旧期の対応についてお伝えします。

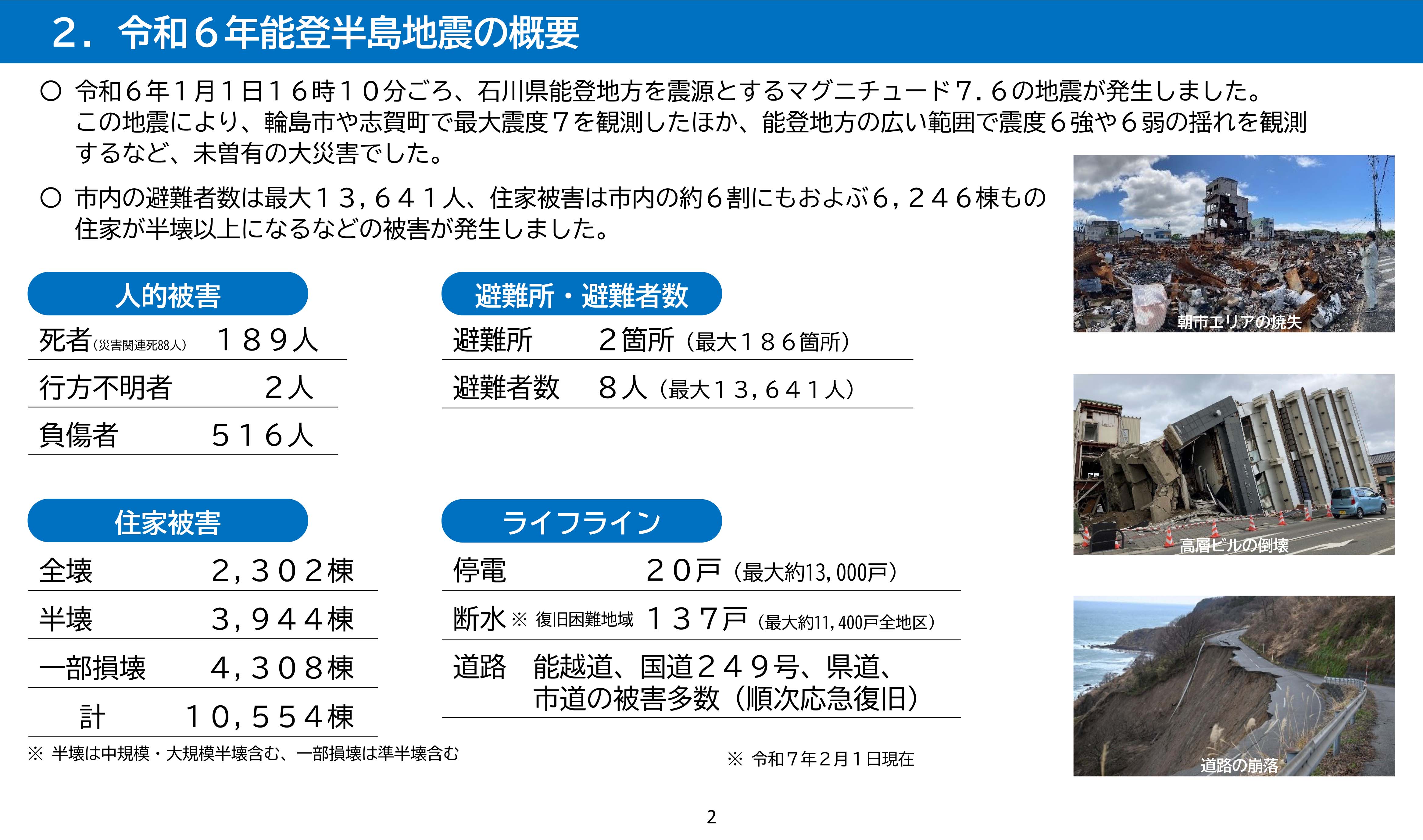

まずは能登半島地震の概要です。令和6年1月1日に発生した能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震で、輪島市は最大震度7でした。本震の4分前に地震があり、私も「市役所に行かなければ」と準備している最中にドスンという縦揺れがあった。その後すぐに津波の警報も出て、市民がパニックになったのです。

当市の避難者数は最大時で1万3641人。人口の7割近くが186カ所の避難所に入ってきました。今も一部の方は、まだ避難所に残っています。

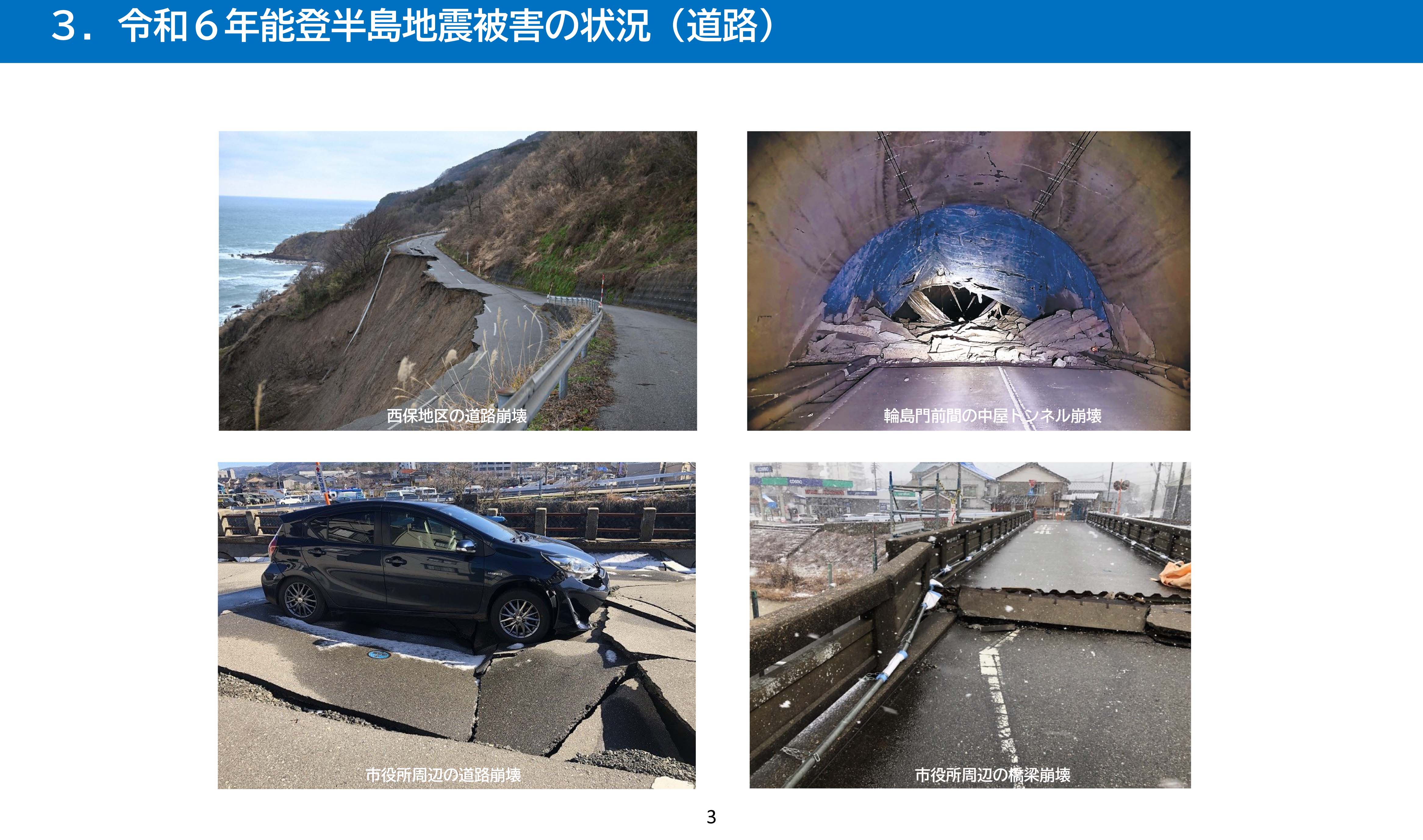

住宅の被害も甚大でした。住家で1万500の家が被害に遭い、その6割が半壊以上。ほぼ住めない状況です。停電、断水も発生しています。主要な道路はほとんどやられた状況で、輪島市全体が孤立しました。市役所も、電気と電話は生きていたものの、LGWANを使っているためネット通信ができなくなりました。

次は、発災当時の市役所の状況です。

発災時は道路の寸断のために職員参集が難しく、参集率は39%でした。その職員で、電話番、避難所への物資搬入などを混乱の中で進めています。夜は机で仮眠をとり、そのまま仕事にあたっていました。

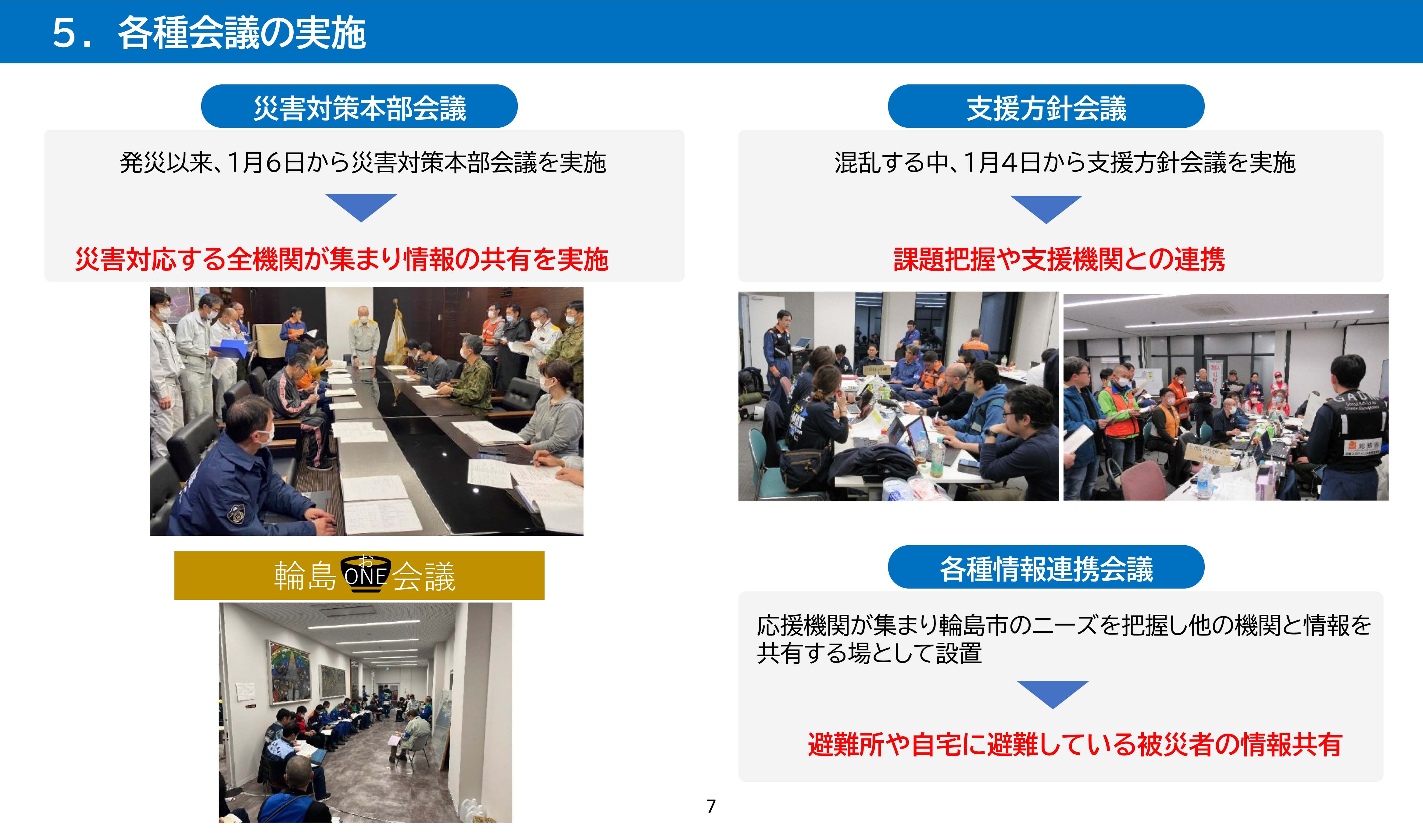

とにかく人手が足りず、全く身動きが取れなくなる中、総務省災害マネジメント総括支援員、および対口支援職員の受援が始まります。しかし市役所の中は、津波警報が出たこともあり市民であふれていて、会議室すら確保できません。これではまずいということで、1月5日に市役所近隣の輪島高校を避難所として設け、市民はそちらに移動。その後、対口支援の部屋を確保しました。それから各種会議が始まっていったのです。

会議での情報共有、受援の状況、そして職員が直面した現実。

応急から復旧、復旧から復興へ進むにあたって、様々な会議が開かれています。私は避難所を担当しながら現場へはなかなか行けず、対口支援のチームと一緒に市役所にいて、何かあったら私が窓口になって解決策を見出していくという形をとりました。この体制があったから、混乱なく効率的に事務作業や避難所対応ができたと思います。

その後、財政部門、市民の生活再建支援、罹災証明、応急の窓口など、ワンストップの窓口を1月19日に開設。そして3月1日に復興対策本部会議を立ち上げています。

次は職員の状況です。輪島市の参集率は39%で、人手が少ない中で頑張っていました。この職員たちも被災者なのですが、市民の中にはストレスをぶつけてくる人もいて、メンタル面で苦しい思いをする場面が多々ありました。こうした原因や、子どもたちの教育環境を探すということもあり、退職者が多く出ています。行政では19人で約7%。看護師は25名で21%が中途退職し、市役所は職員不足に陥っていきました。

そんな中でも、全国から中長期職員の派遣を受け、一生懸命お手伝いをしていただいている状況です。このように、少しずつ前へ進んでいた中、集中豪雨が起きました。

二度の災害によるダメージを経て、少しずつ復興の道へ。

奥能登豪雨は、当市で1時間121ミリという猛烈な雨でした。市内各地で土砂崩れが起き、道がふさがれ、再び孤立した状況が発生。そうした中で11名が犠牲になっています。住宅も1134戸に被害が出ました。避難所は最大で40カ所、985人が避難していました。ライフラインも停電、断水など、地震と同じような状況です。

職員の参集率については、豪雨時は67.3%です。やはり道路の寸断などで集まることができない職員が多くいました。そうした中でも当日には災害対策本部を立ち上げ、避難所設置についても40カ所をスムーズに開くことができました。地震による避難所がまだ開設中だったということと、備蓄されたものが多数あったことも影響しています。

こうした被害があった中、人口はどうなったのか。令和6年1月時点では2万3118人でしたが、1年後には2万922人で、9.5%減。転出者は例年と比べて2.2倍です。

そうした中でも多くの支援をいただき、復旧復興に向けて確実に前へ進んでいます。応急仮設住宅ができ、公費解体は40%まで進行。輪島塗、商店街、観光についても、できることを懸命に取り組んでいる状況です。朝市も、建物の解体が終了し、区画整理をどのようにしていくかを考えています。

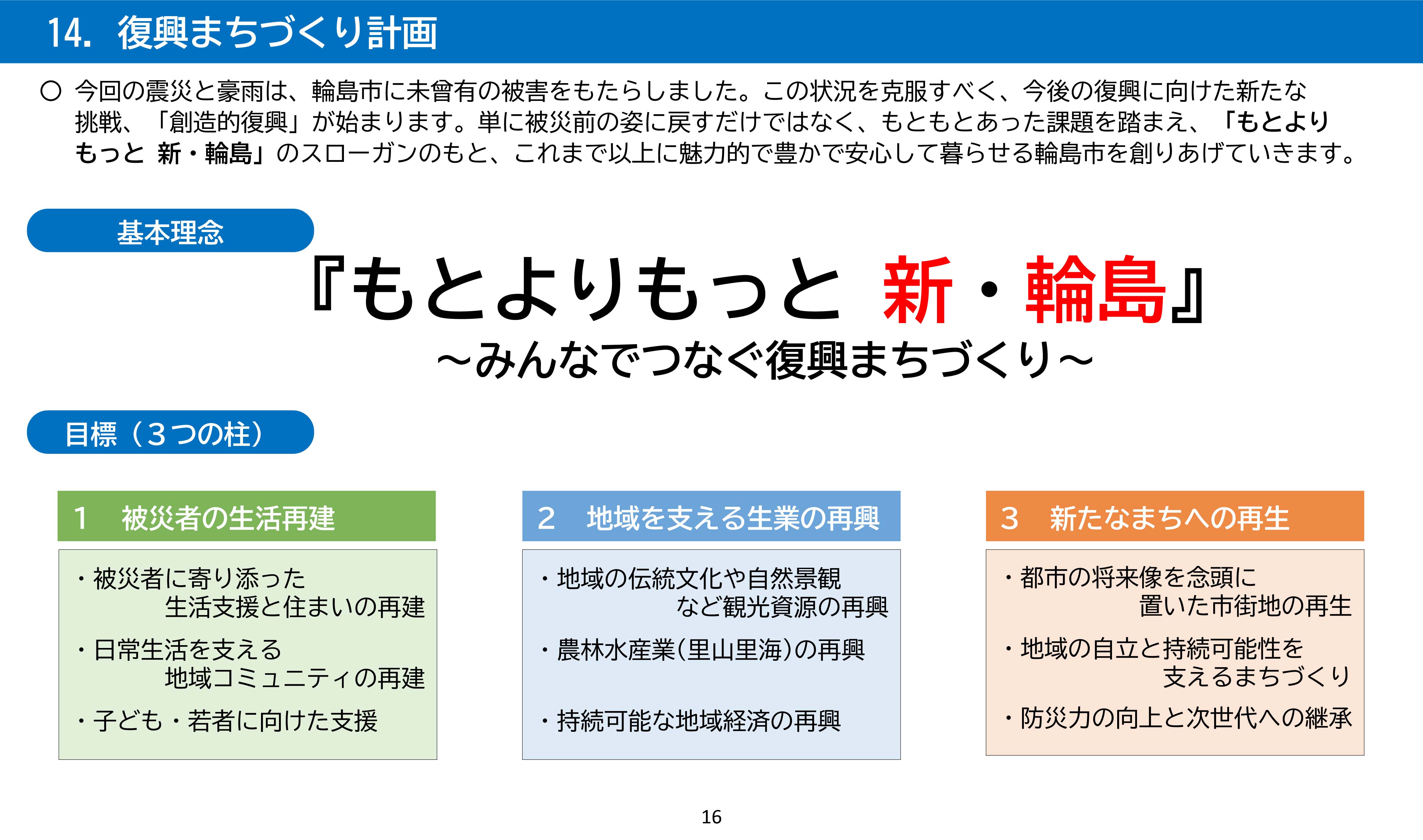

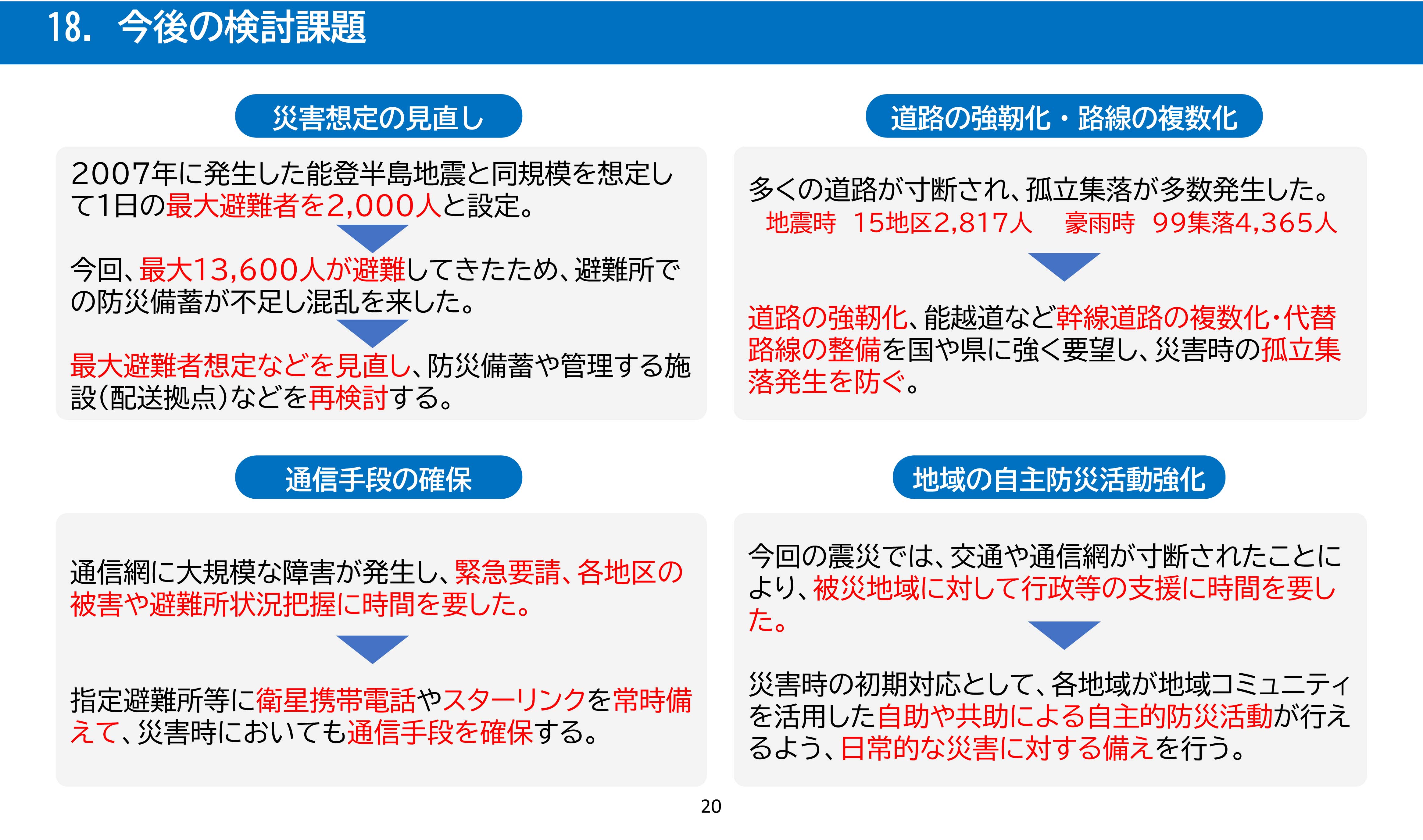

最後に、今後の検討課題を上記の通り挙げています。この4つがとても重要だと考えており、これを踏まえて輪島はこれからも負けずに頑張っていきたいと思います。皆さまのご支援も、引き続きよろしくお願い致します。

水害リスクを手軽に把握できるIoT水位監視技術

年々激甚化する水害。中でも線状降水帯による内水氾濫は予測が困難で、防災部門の職員を悩ませる。この課題をIoT技術で解消しようとする企業の担当者が、先端テクノロジーの内容を共有してくれた。

【講師】 出来 信久 氏

出来 信久 氏

積水樹脂株式会社

市場開発推進室 市場開発担当部長

水位監視にテクノロジーを導入し、職員負担を減らしたい

積水樹脂の出来と申します。私は企業だけでなく、防災NPOでの活動もしており、国や自治体の話を聞く機会が多くあります。その経験をもとに、自治体での事例をまじえつつ、災害時の人手不足時に遠隔で水位を把握できるシステムについて紹介します。

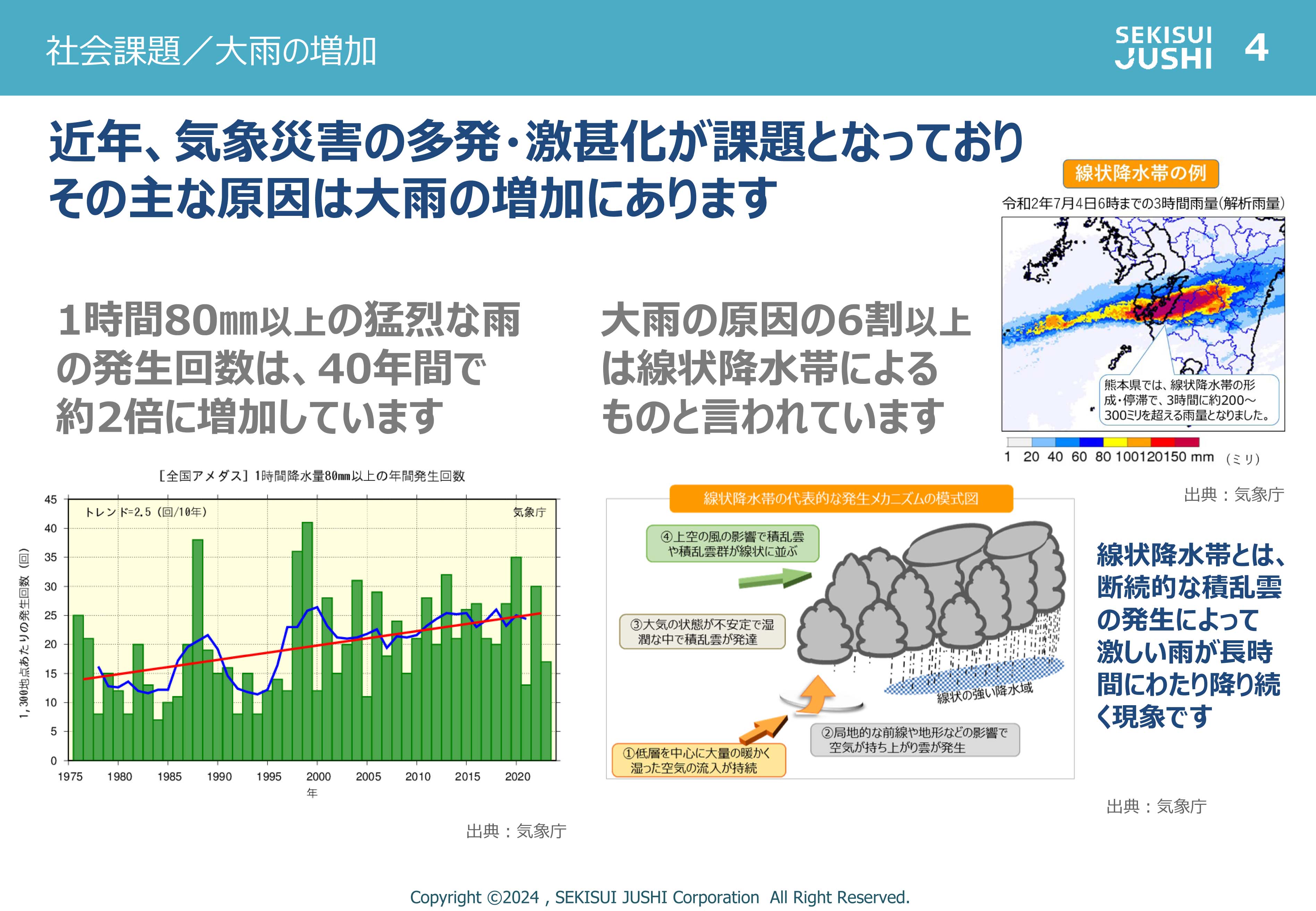

近年の社会課題の1つに、大雨の増加があります。1時間80ミリ以上の雨が増えており、6割以上は線状降水帯によるものですが、これによって引き起こされるのが内水氾濫です。

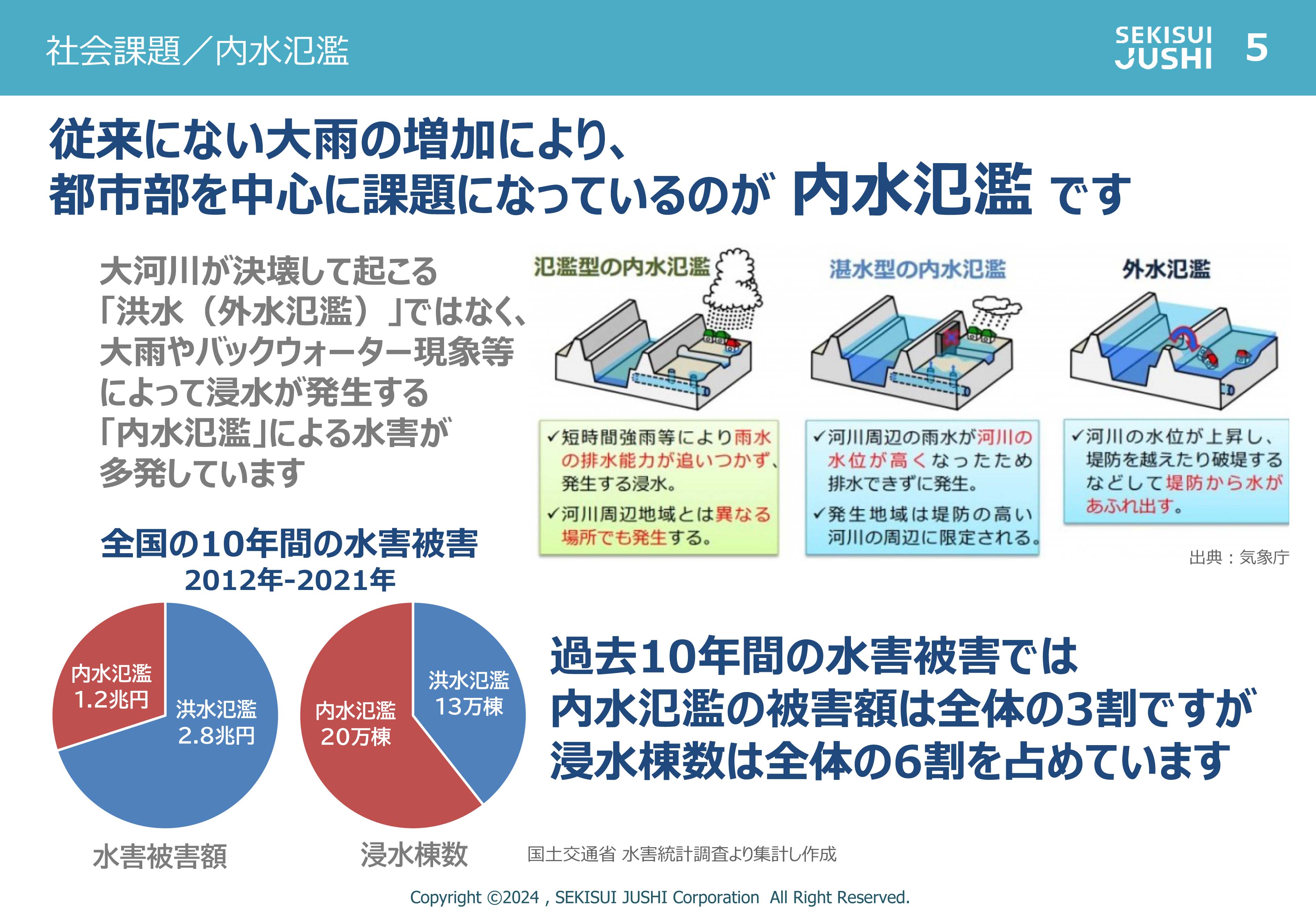

昔の水害は、大河川の堤防が決壊して起きるイメージでしたが、近年多発しているのは、従来にない大雨や、一級河川など大河川からの逆流(バックウォーター現象)などで発生する内水氾濫です。そしてこの現象が自治体の負担を増大させています。

内水氾濫はシミュレーションが非常に困難であり、災害時には水位把握のために現地パトロールに職員が出向かざるを得ない。人手が必要で、かつ危険な業務です。

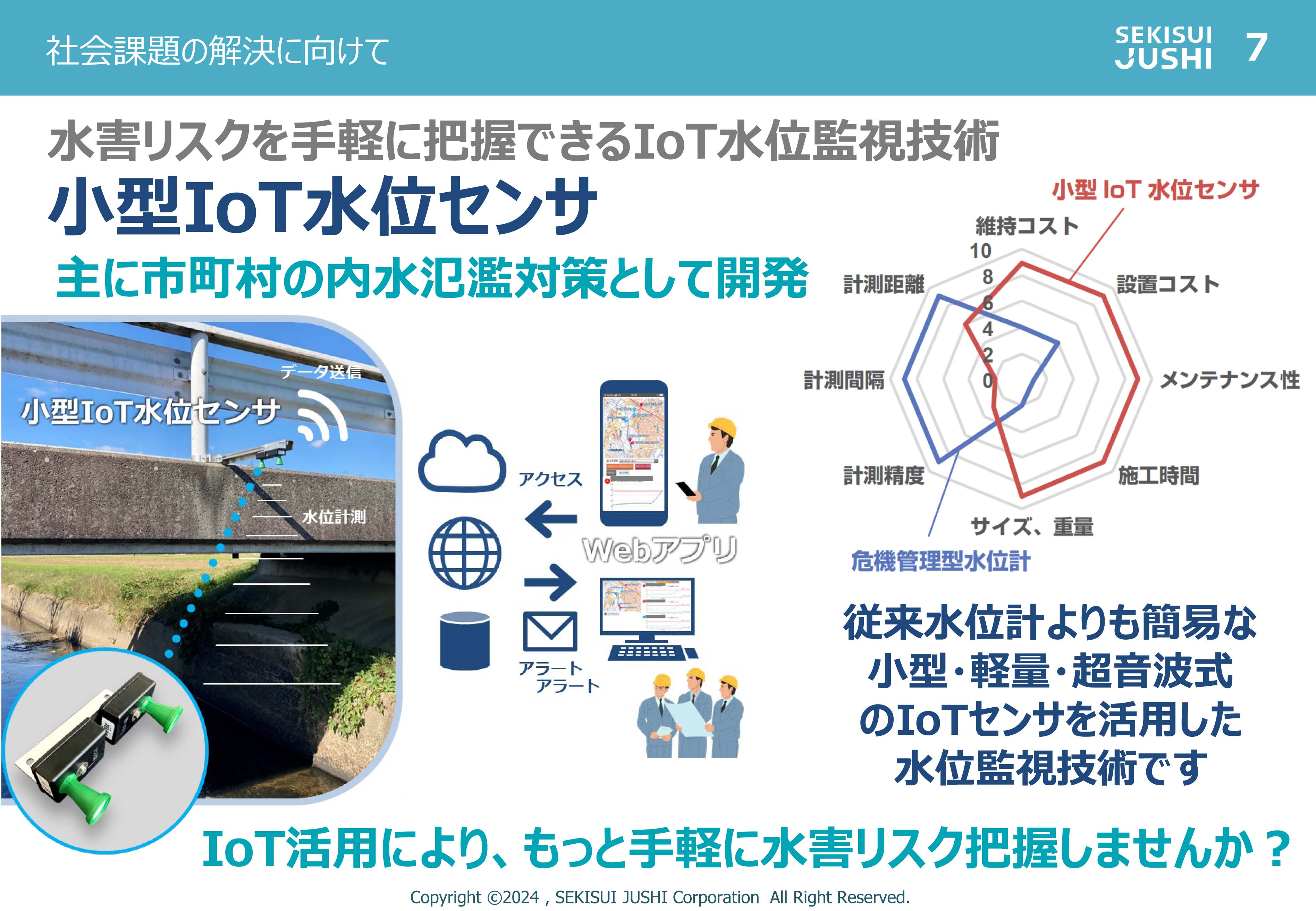

対策としては、内水氾濫箇所への水位計の設置がありますが、発生する箇所が多いためコスト面が厳しいとか、圧力式のセンサは占有許可や関係者との調整が困難である、といった問題があります。さらに、水路脇の柵などには重量やサイズの面で設置ができない、ランニングコストが高額で導入できないといった話も聞きます。これらの課題の解決に向け、水害リスクをもっと手軽に把握できるIoT水位監視技術として、小型IoT水位センサがあります。

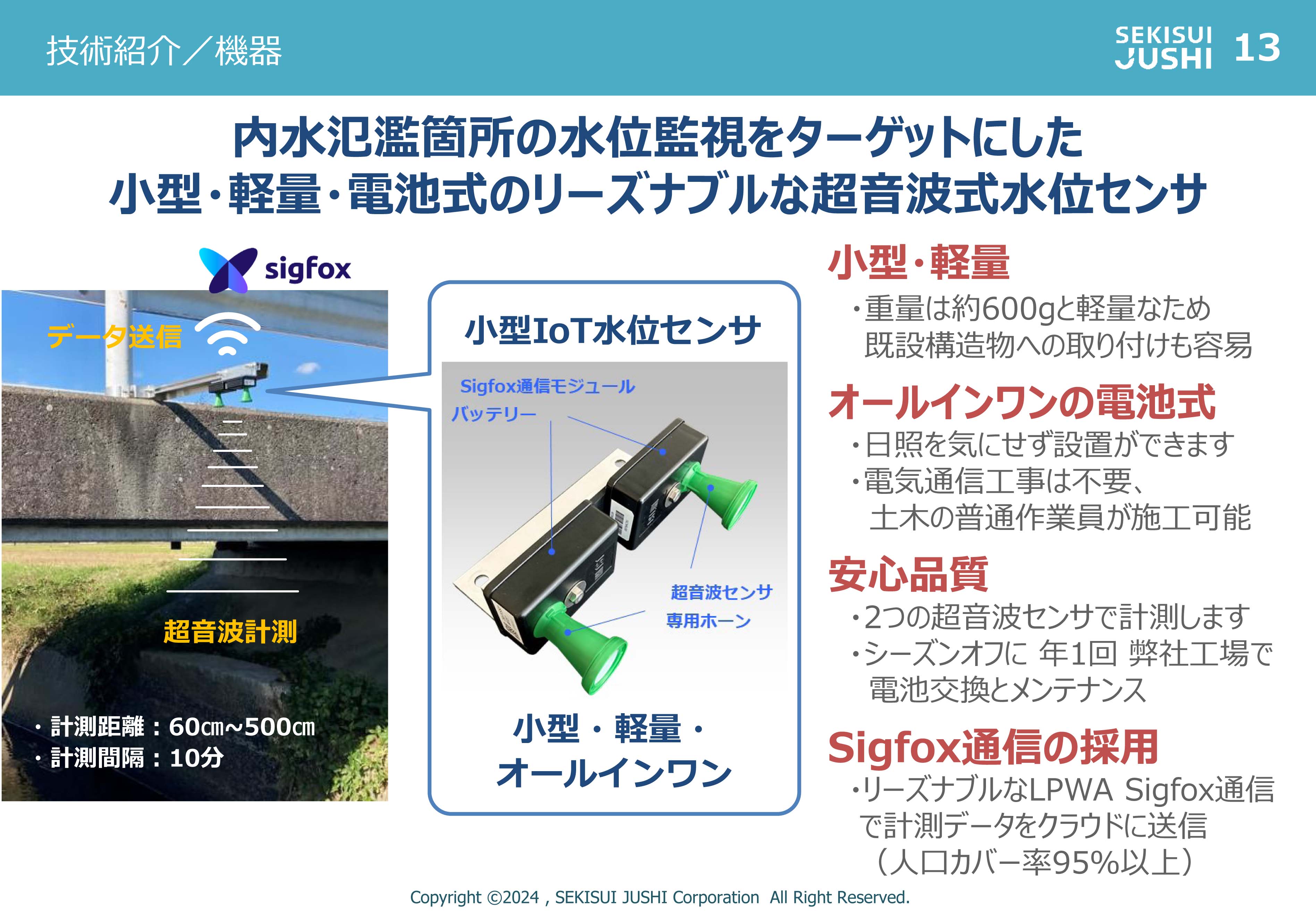

これは、市町村が管理している内水氾濫対策の箇所向けの対策として開発されたセンサで、従来の水位計よりも小型・軽量な超音波式の水位センサとなっています。この製品が持つ5つの強みを説明します。

IoT水位監視技術が持つ5つの特徴で自治体をサポート

強みの1つ目は、従来の水位計に比べて廉価での導入・運用が可能な点です。従来型と比較して、5年間の累計コストで約7割の削減が可能。遠隔で水位監視をするアプリも含めた監視システムで比較しても、6割以上の削減が可能です。

2つ目は、小型・軽量なので内水氾濫箇所への設置が容易だということ。内水氾濫箇所は狭い現場が多いのですが、河川の防護柵などへの取り付けも簡単で、工事費の削減にもつながります。

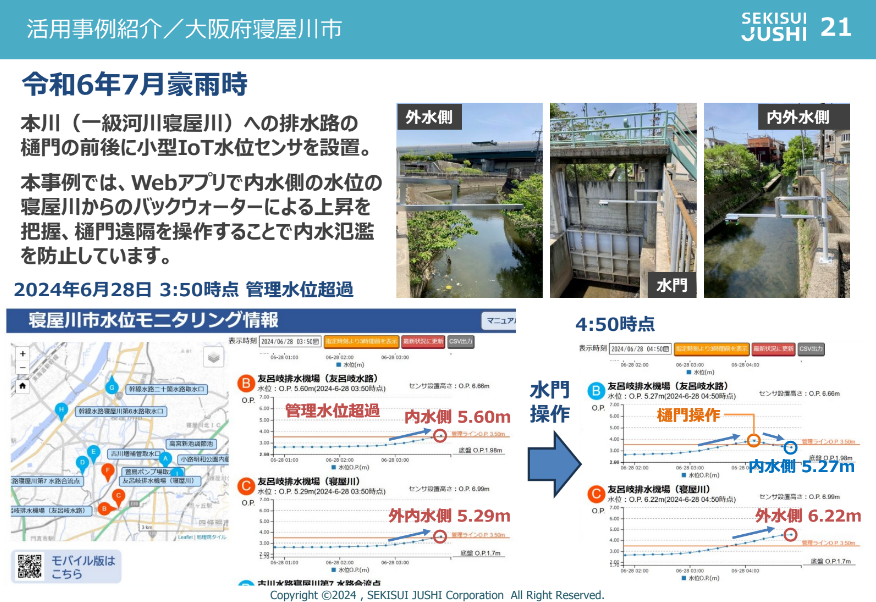

3つ目の強みは、リアルタイムで現地の水位変化の遠隔把握ができること。連続したデータが得られるので、そのデータにもとづく災害対応ができ、現在の水位の上昇具合を見ながら先の水位を推定したり、バックウォーター現象が発生している際は水門や排水設備の制御にデータを活用する、といった使い方ができます。

4つ目は、遠隔から水位を監視でき、アラートで水位上昇を察知できる点。こちらは後ほど自治体での事例を用いて説明します。

そして5つ目は、ICT活用による管理の省力化、情報伝達の迅速化です。災害パトロールの削減につながり、現場と事務所でデータを共有することも可能。このように、ICT活用による業務改善が可能なことから、デジタル田園都市交付金活用による導入もなされています。

製品自体は、本体のホーンの部分から超音波が照射され、水位を計測する仕組みになっています。最大計測距離は5メートル、計測間隔は10分間です。小型軽量で重量は約600グラム、様々な構造物に取り付けるのも容易です。電気通信工事が不要なため、土木の普通作業員が設置できます。

地域の水害リスクに立ち向かう、全国の活用事例

ここからは自治体における活用事例を紹介します。

まず、愛知県岡崎市です。同市では平成20年8月末豪雨で浸水した矢作川の準用河川、および用水路での水位監視を行っており、国道や鉄道の浸水を防ぐために本システムを活用しています。

大阪府寝屋川市では、本システムの導入にあたり実証実験を実施期間中の令和3年8月大雨時の計測データを分析したところ、大阪府水位計との荒天時の水位差4センチ以内のデータ一致率は99.6%だったため、本導入に至りました。

市内9箇所にセンサを設置、内水側と外水側の水位を比較して樋門や排水設備を操作することで一級河川からのバックウォーターによる市街地の内水氾濫対策に取組んでいます。

また、滋賀県竜王町ではバックウォーターによる内水氾濫対策として、本システムにより水路や樋門の水位を遠隔監視、災害時パトロールの回数減を図っています。ここではデジタル田園都市交付金を活用し、まちの予算負担を軽減する形で導入しています。

このように、地域の安全確保と、職員の負担軽減に貢献するソリューションとなっています。質問などがあればいつでもお問い合わせください。少しでも皆さまのお役に立てることができれば幸いです。

災害発生時の非常用トイレにおける“におい問題”について

第3部のテーマは、避難所における「トイレ問題」。食糧備蓄と同じように重要な、災害時の衛生的なトイレ対策について、独自のソリューションを持つ事業者が課題解消に向けたポイントを語る。

【講師】

株式会社ワンステップ 法人営業部

災害対策の中で、根強く残る“トイレ問題”について。

このパートでは、避難所などでのトイレで発生するにおい問題、衛生問題に焦点をあてて説明したいと思います。

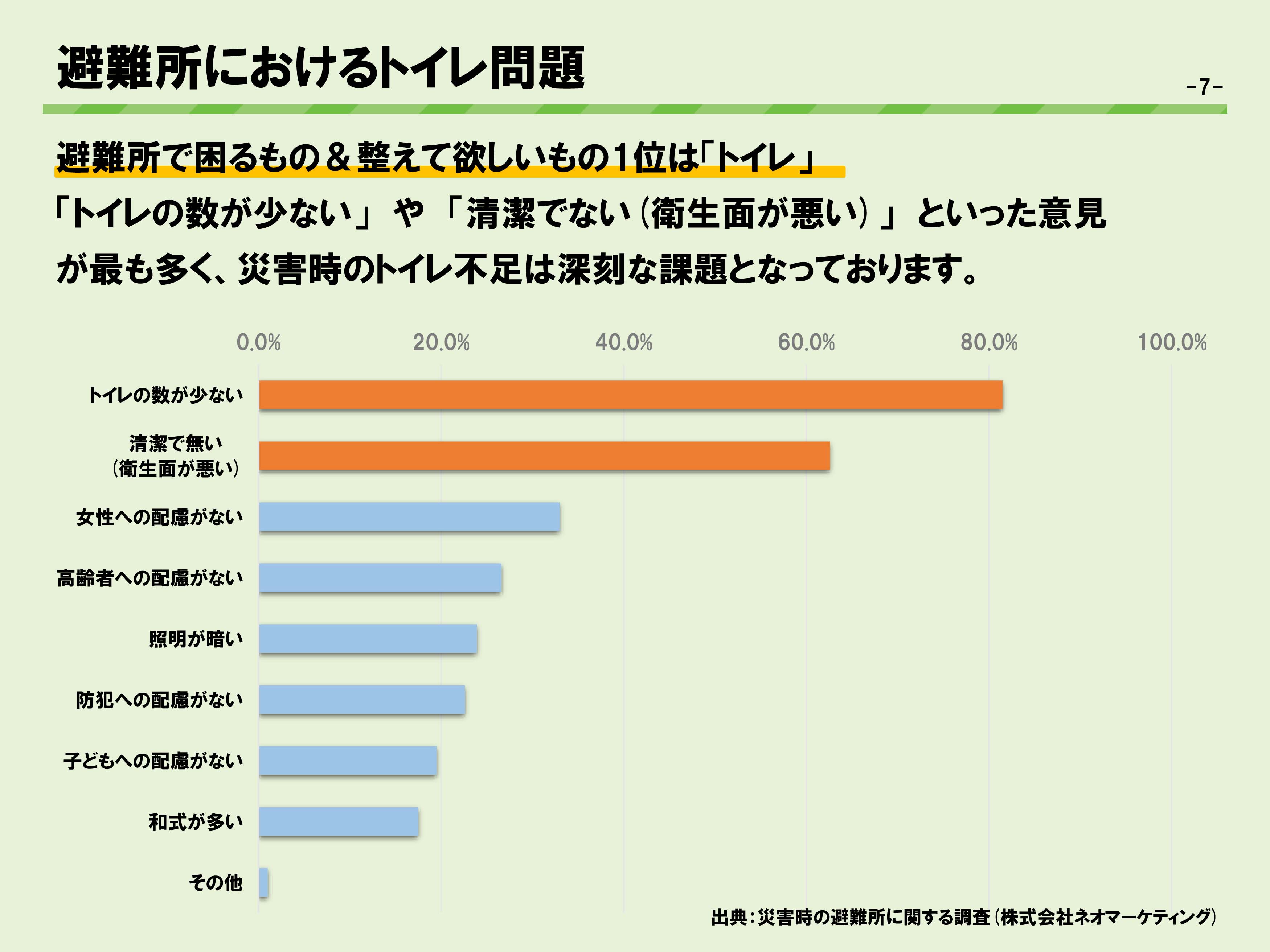

避難所において最も困ることは何か、という問いに対して、水や食料、寝具など様々な課題があげられますが、避難所での宿泊経験者500名にリサーチしたところ、トイレが1位となっており、約6割の方が「トイレが一番困った」と回答しています。中でも多いのが、トイレの数が少ないという点、次いで清潔でないという点です。

十分な数のトイレの備蓄が必要だという意識は浸透してきていますが、数だけではなく、菌のまん延やにおいの問題を排除した衛生的なトイレを備えておくことが被災者の安心につながるのだと分かります。

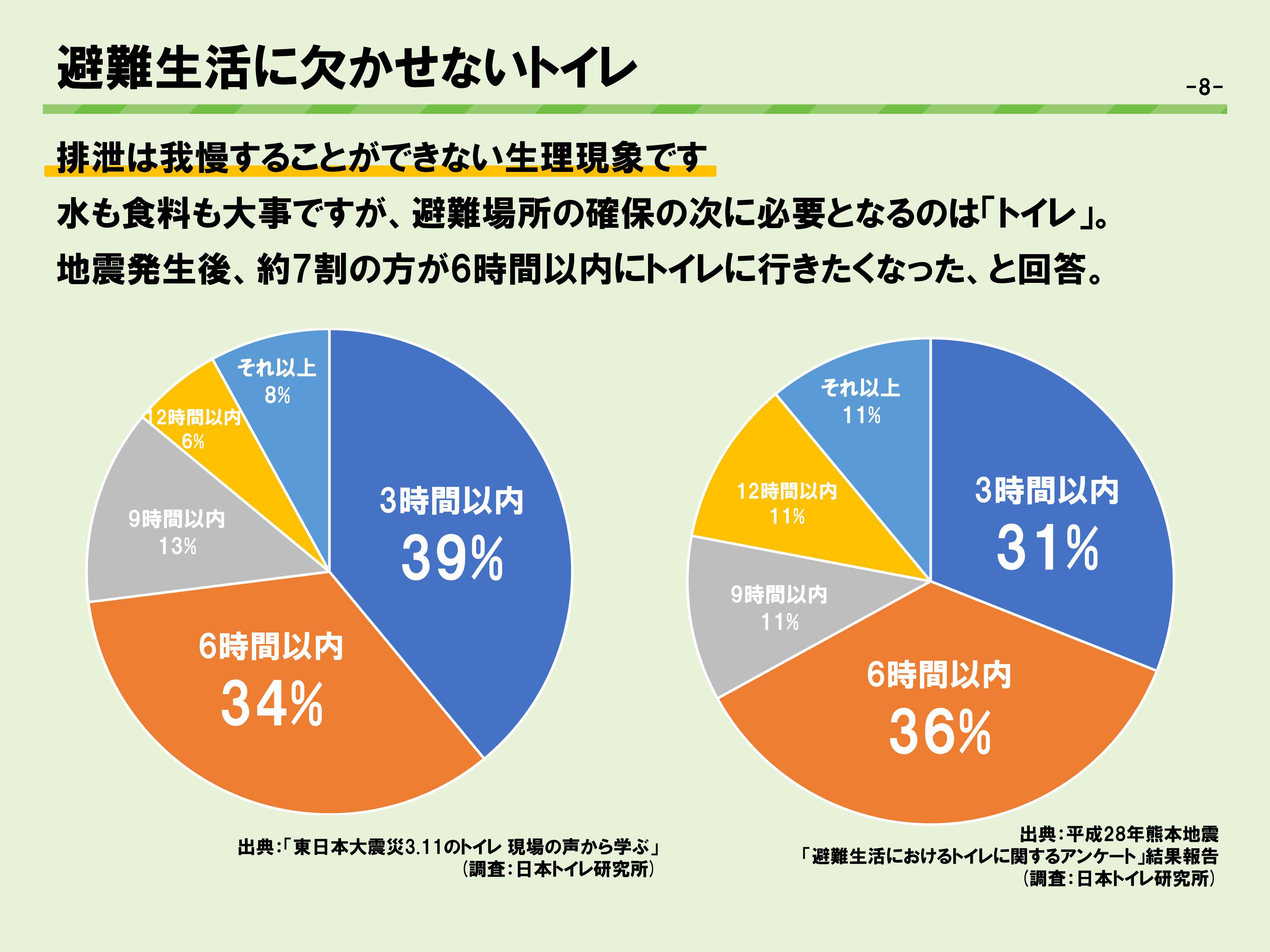

災害時、急場をしのいで安全な場所が確保できると、約7割の方がトイレに行きたくなることが分かっています。水洗トイレが機能しない中、被災者が一斉に動くことを想定すると、非常用トイレは必須。十分な備蓄がなければトイレは汚物であふれ、劣悪な環境になってしまうのです。

内閣府の「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」では、3日間分の携帯トイレ備蓄が推奨されています。しかし、日本トイレ研究所の調査によると、約6割の自治体が「災害時のトイレの備えが不足している」と回答。南海トラフ地震や首都直下型地震が危ぶまれている中、これは重点的に考えていかなければならない問題です。しかも数量だけでなく、衛生面の問題も見落としてはなりません。

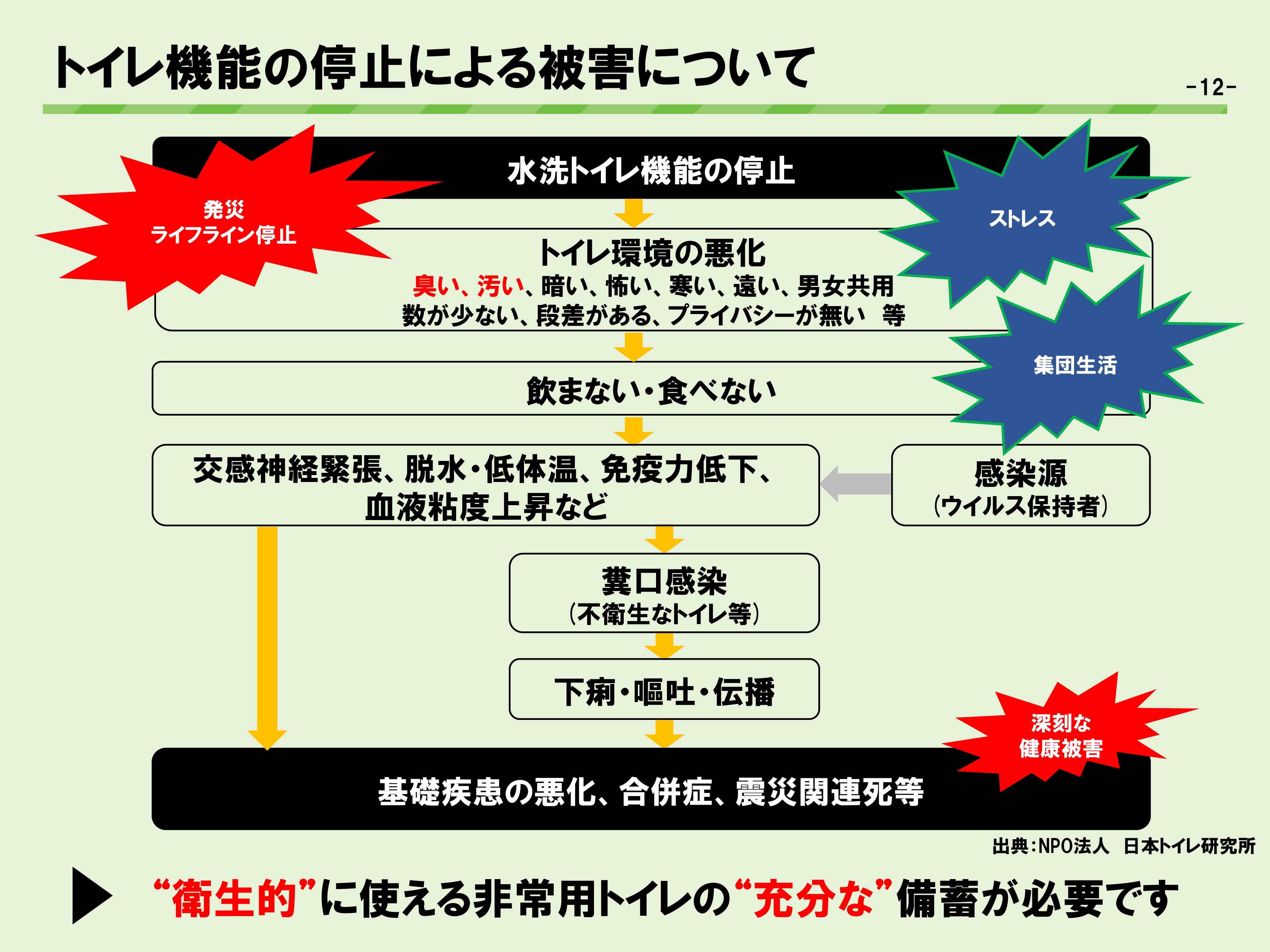

トイレが不衛生になると、「行きたくない」という意識が働き、飲まない・食べないという行動につながります。これが免疫力の低下を招き、脱水症状からエコノミークラス症候群を起こすなど、深刻な健康被害につながりかねないのです。

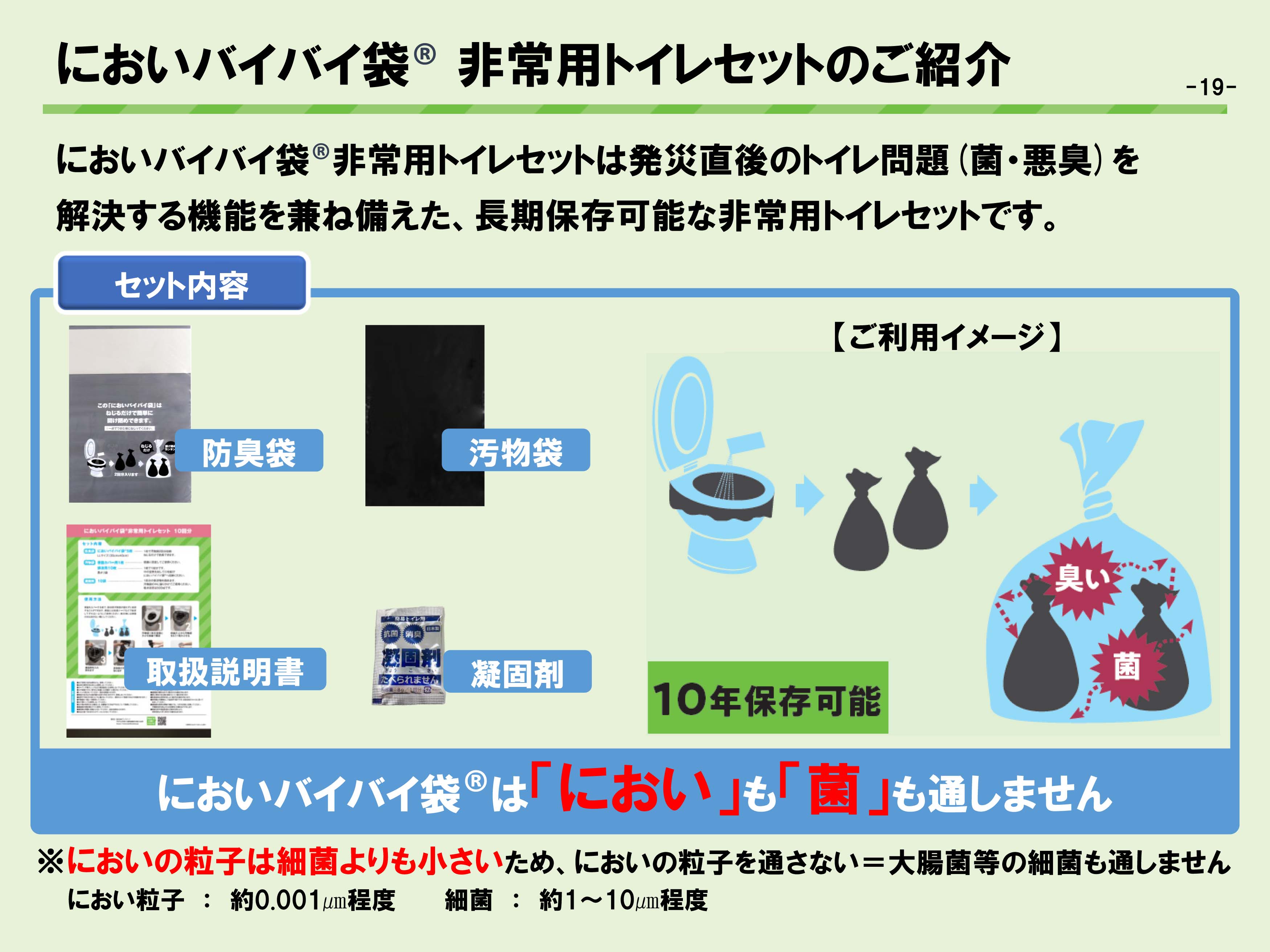

ではどのようなトイレを備蓄すればいいのか。一般的な非常用トイレセットは、汚物袋や便収納袋がポリエチレンの袋で作られているものが大半です。しかしこれらは防臭を目的に作られていないので、におい漏れを防ぐことには適していません。凝固剤についても、持続的な消臭効果は望めません。

そこで提案したいのは、ポリエステルを素材とした袋を使用することです。ポリエステルは分子間隔が狭く、規則性の高い構造をしているので、においの分子が通過する隙間がありません。つまりにおいを通しにくいのです。

においも菌も閉じ込め、管理もしやすい特殊素材の袋。

当社が提供する「においバイバイ袋®」は、東洋紡(株)が製造している特殊な「オリエステル®」という素材を使用した防臭袋です。この袋なら、時間が経過しても圧倒的な防臭力を発揮し、避難所などでのにおい問題を解消できると考えています。

この「においバイバイ袋®」は、においを漏らさないのと同時に、菌も通さない特徴があります。においの粒子よりも大腸菌などの細菌の方が大きいため、菌も通さないことにつながり、衛生的な環境を保つことに貢献します。

もう1つ、袋の口を“くくらなくても良い”という特徴があります。この袋は上部をねじるだけで簡単に口が閉まります。高齢者の方や手先の不自由な方でも、簡単に開け閉めが可能です。ねじった部分はフィルムがらせん状に絡まるので、袋の口からにおいが漏れる心配がなく、何度も開閉できるので入れ足しも容易で、ごみの削減にもつながります。ダイオキシンのような有害ガスも発生しません。

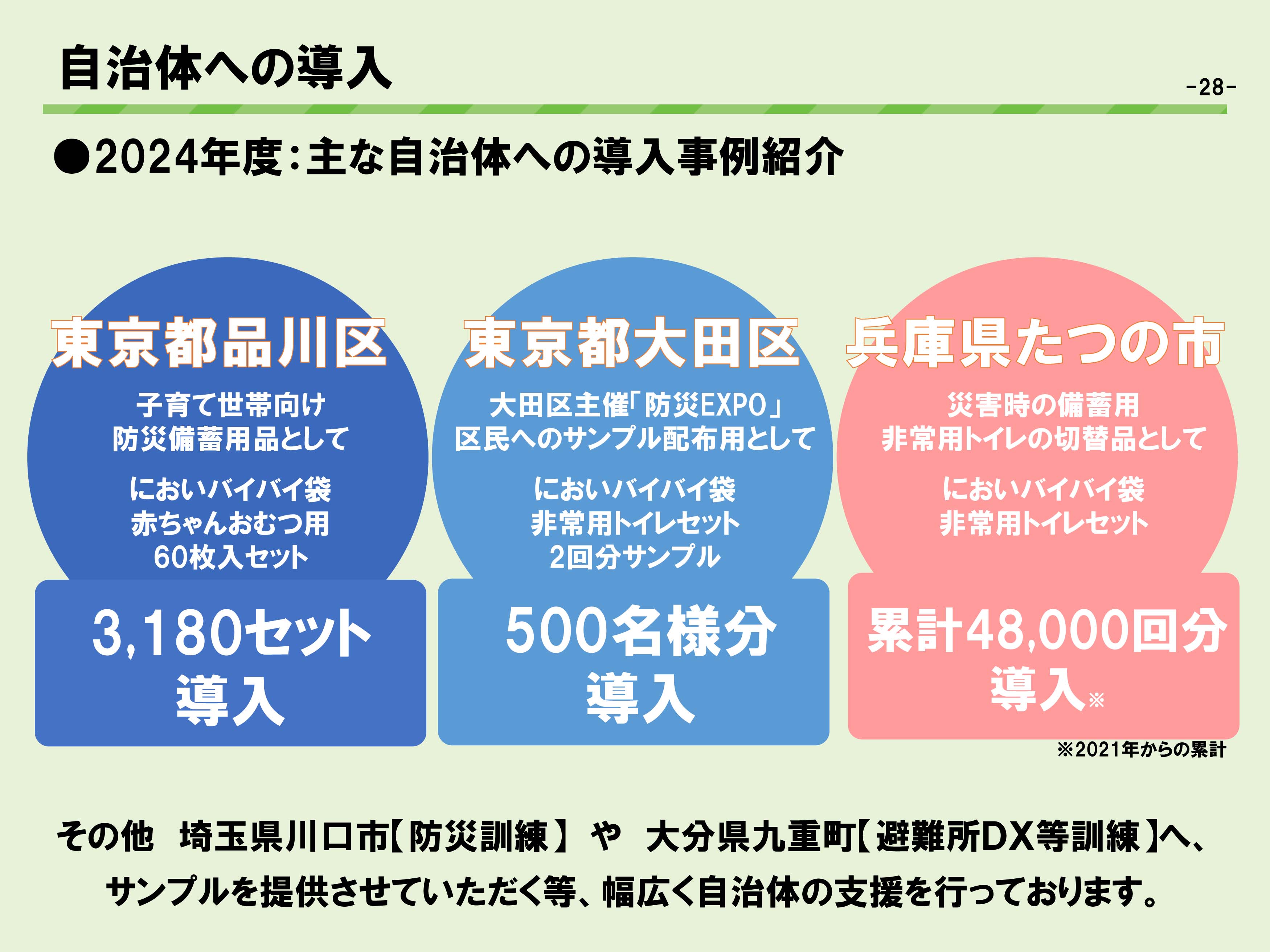

ここで、自治体での導入事例を紹介します。

品川区では、子育て世帯向けの防災備蓄用品として、においバイバイ袋®の姉妹品である赤ちゃんおむつ用の袋、60枚セットを合計3180セット納入しました。

また大田区では、区が主催した防災EXPOでの配布品として、非常用トイレセットの2回分サンプルを500名分納品しました。アンケート結果でも好評で、防災意識向上の一助になれたと考えています。

兵庫県たつの市では、現在備蓄している非常用トイレの切り替え品として、においバイバイ袋®の非常用トイレセットを導入。これまで累計で4万8000回分を納入しました。

そして、昨年発生した能登半島地震では、においバイバイ袋®、非常用トイレセットの120回分を合計100セット、トイレの回数にして1万2000回分を、東洋紡(株)と共同で支援しました。能登半島地震では水道インフラの復旧などが遅かったことから、「トイレは本当に困っていたので助かる」といった声をいただき、微力ながら被災地の力になれたことを誇りに思っています。

今後も、国内では様々な災害の想定が必要な状況です。その中で、水や食料だけでなく、衛生的なトイレを備えるということも大切。今回紹介した防臭袋を備蓄することで、被災者の生活の快適性も大きく変わってくると思われます。ぜひ各自治体の非常用トイレの備蓄を考える上で、重要なポイントとして捉えていただけると幸いです。サンプルが必要な自治体があれば、ご連絡ください。

能登半島地震と能登半島豪雨における避難所運営の実態と課題

第4部では、内閣府の防災担当・避難生活担当官が登壇。被災地支援をする中で次々にあらわれる課題を時系列で追いながら、それらへの対策と、自治体が備えておくべき事項についてアドバイスする。

【講師】 坂本 達哉 氏

坂本 達哉 氏

内閣府 政策統括官(防災担当)付 参事官(避難生活担当)付

把握できない避難所の状況、求められる物資…被災地の現実について。

内閣府防災担当・避難生活担当の坂本です。能登半島地震と能登半島豪雨において、政府の避難所担当として対応を行い、石川県庁の政府現地対策本部でも支援を行いました。その中で直面した課題を基に、地震災害において自治体が留意しておくべき点をお伝えします。

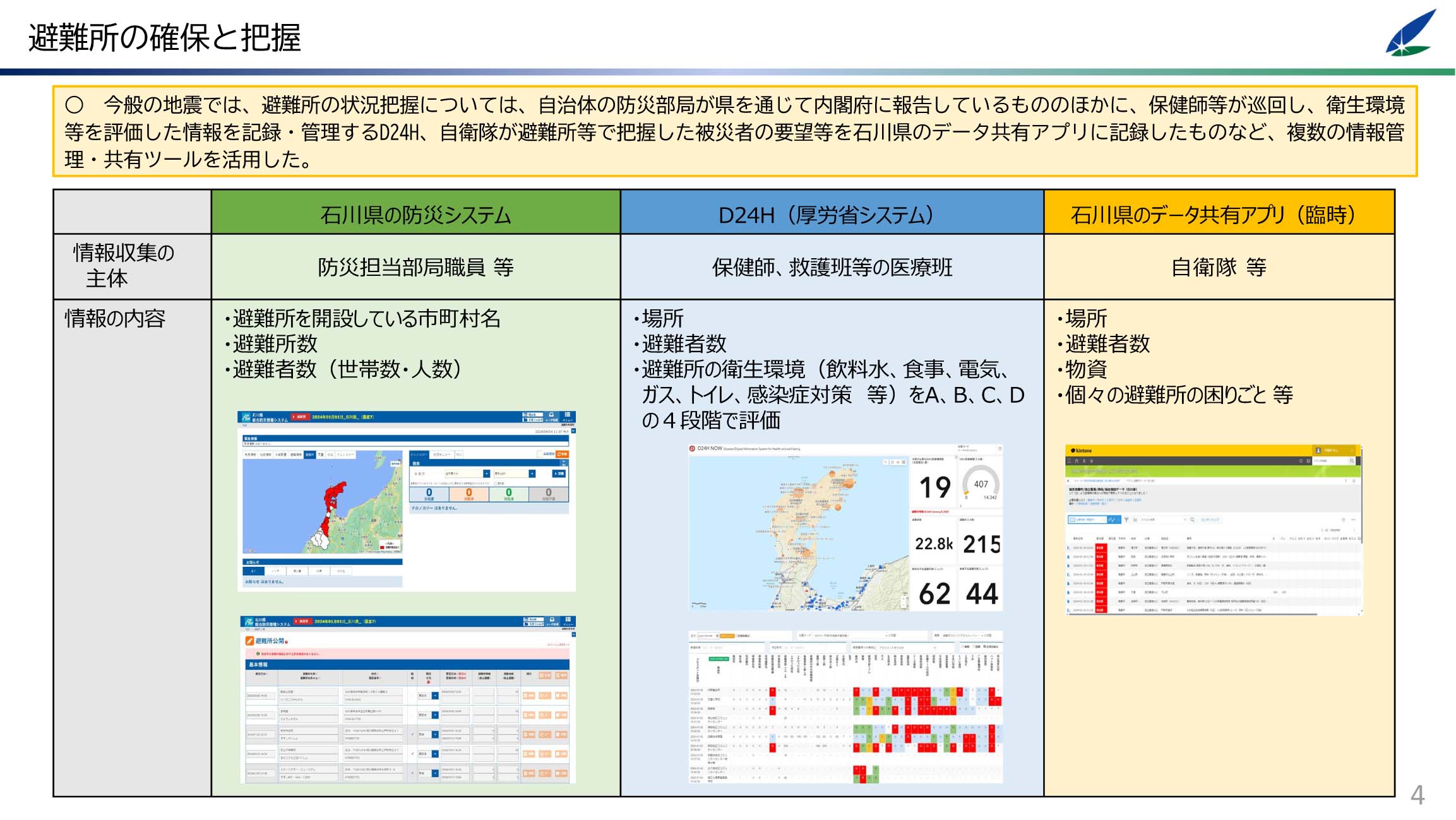

まず、発災時、最初に直面した避難所の課題は、市町の想定を超える避難者が発生したため、市町が事前に準備していた避難所では足りなかったという点です。市町が避難所として指定していない施設に避難者が集まり、県及び市町は避難所の全体把握に時間を要したという現実に直面しました。

これに対して、石川県では、ローコードソフトウェアを使用した臨時アプリを作成し、災害派遣を受けた自衛隊がアプリ導入されたタブレットを所持して、1軒1軒を回り全体像を把握していくという手法がとられました。

災害に対しては、十二分な事前対策を講じる必要があり、想定を超える避難者が生じる恐れがあるため、例えばあらかじめ避難所を多めに指定しておくことや、能登半島地震のような臨時の避難所が開設された際にどのように把握するかということ、また県又は市区町村の防災システムにどのように臨時避難所を追加するかという想定を事前に行っておくことが重要です。

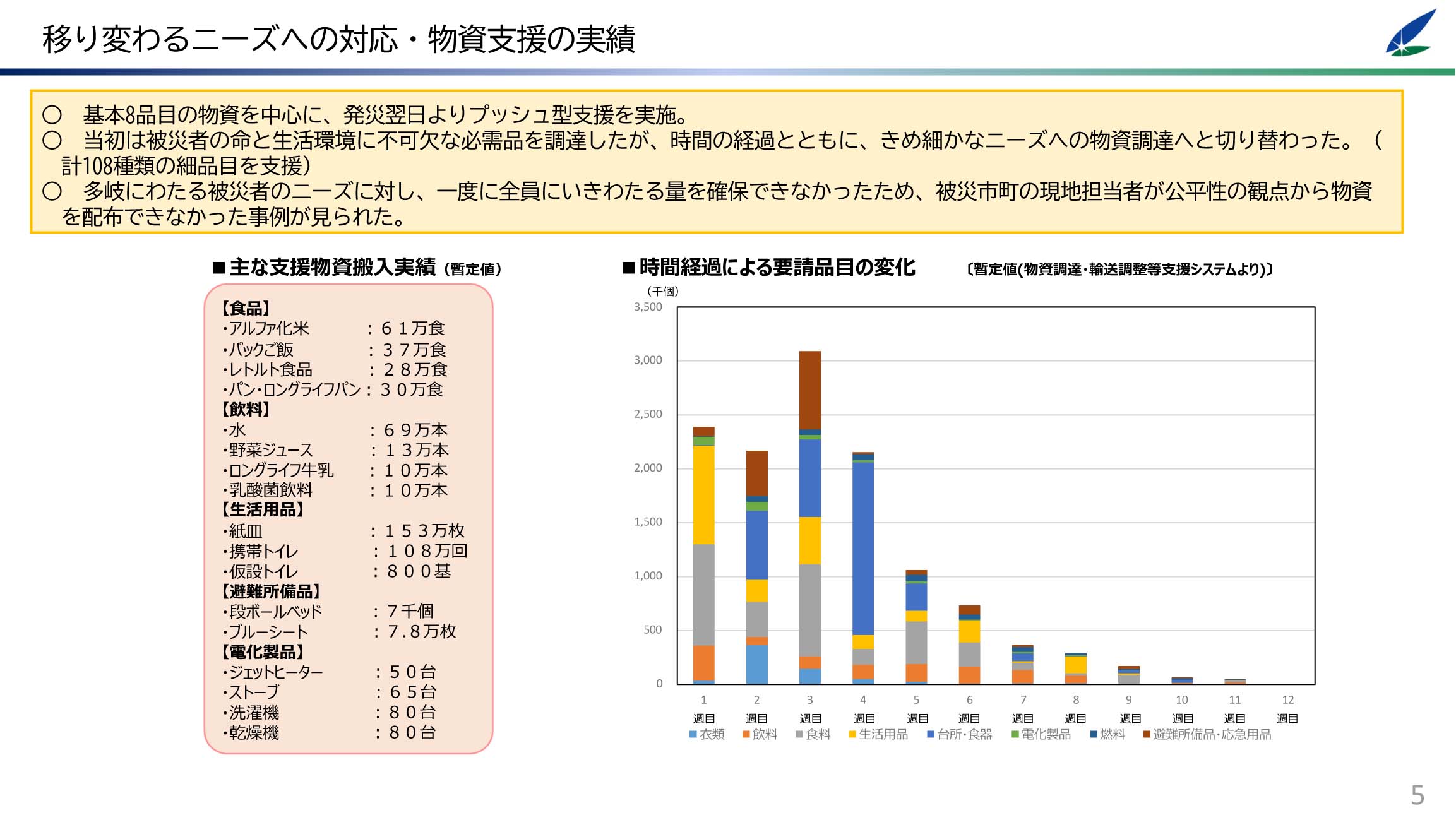

次に、避難所の把握と同時並行的に生じた問題は、物資ニーズへの対応です。災害関連死を防止するために、発災時から物資を充実させ、避難所の環境改善を整えておくことが必要です。特にトイレ・食事・寝床・入浴の“TKB”と呼ばれる項目については、発災直後から避難者に安定供給される必要があります。

今回の能登半島地震では、市町の想定を超える避難者が発生したこともあり、発災直後に十分な備蓄が避難所に供給されていたかというと厳しい部分があったかと思います。状況を改善するために政府では、物資のプッシュ型支援を実施しました。発送した物資については、発災後2日目に石川県の備蓄倉庫に到着し、3日目に県が被災地まで輸送したと聞いています。そう考えると、少なくとも3日分の備蓄は重要であり、支援物資も県・市区町村の物資拠点から避難所へ、どう運ぶのかを事前に検討しておく必要があります。

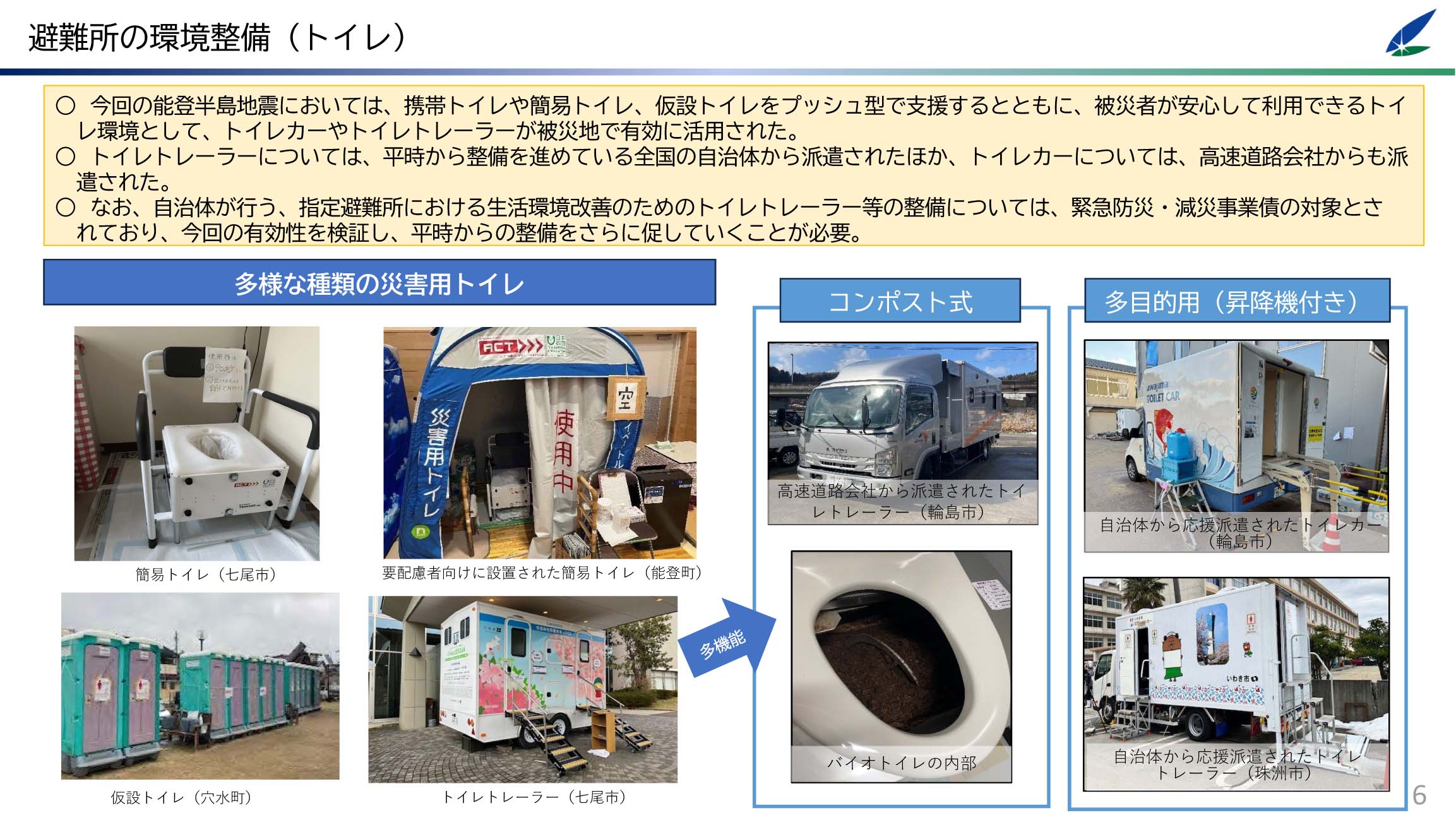

次に、早い段階で生じたのがトイレ問題です。上下水道の水道管が損傷し、トイレが使用できなくなりました。食事は1日3回ですが、トイレは1日平均5回だと言われています。つまり食事より早い提供が求められるといわれております。

内閣府では、トイレ問題に対するため、発災直後よりプッシュ型支援として、携帯トイレや簡易トイレ、仮設トイレ等を現地に提供しております。また、高速道路会社や自治体から、トイレ環境を備えたトイレカーが多く派遣され、被災地のトイレ環境が確保されました。

また、災害におけるトイレ問題は、トイレの確保だけではなく、し尿処理と生活用水もセットで課題となります。特に、仮説トイレやトイレカーは、し尿処理がないと一日も経たずに使用不可となってしまいます。備蓄の確保を念頭にしつつ、トイレの供給・生活用水の確保・し尿処理をセットにしたトイレ管理確保計画を定めていただくことをご検討ください。

多様な課題と避難者の要望、そして現場でできる対応。

トイレと同時期に起きたのが食事の問題です。自衛隊による給食支援、プッシュ型支援による多様な種類の食品の提供、NPOやボランティア団体、キッチンカー事業者の炊き出し等、様々な方法で食事が調達されました。時間の経過とともに温かい食事や、栄養を確保した食事のニーズが高まっていくことを感じ、1日でも早く被災地の食事環境を安定されるため、内閣府と被災自治体、NPO団体等が協力して、「セントラルキッチン方式」という手法を実践しました。

セントラルキッチン方式は、飲食店等を経営する被災地の料理人の協力の上、食材の調達や弁当の作成、避難者への配送をしていただき、自治体が費用を支出するという手法でした。

手作りで栄養のある適温食だったことから、避難者からの評判もよく、安定した個数の弁当が供給されました。

この手法は調理環境の確保が必要なため、発災直後に実施することは難しいと考えられますが、発災直後から準備を進めていくことで、早期に安定した食事の供給が可能となります。

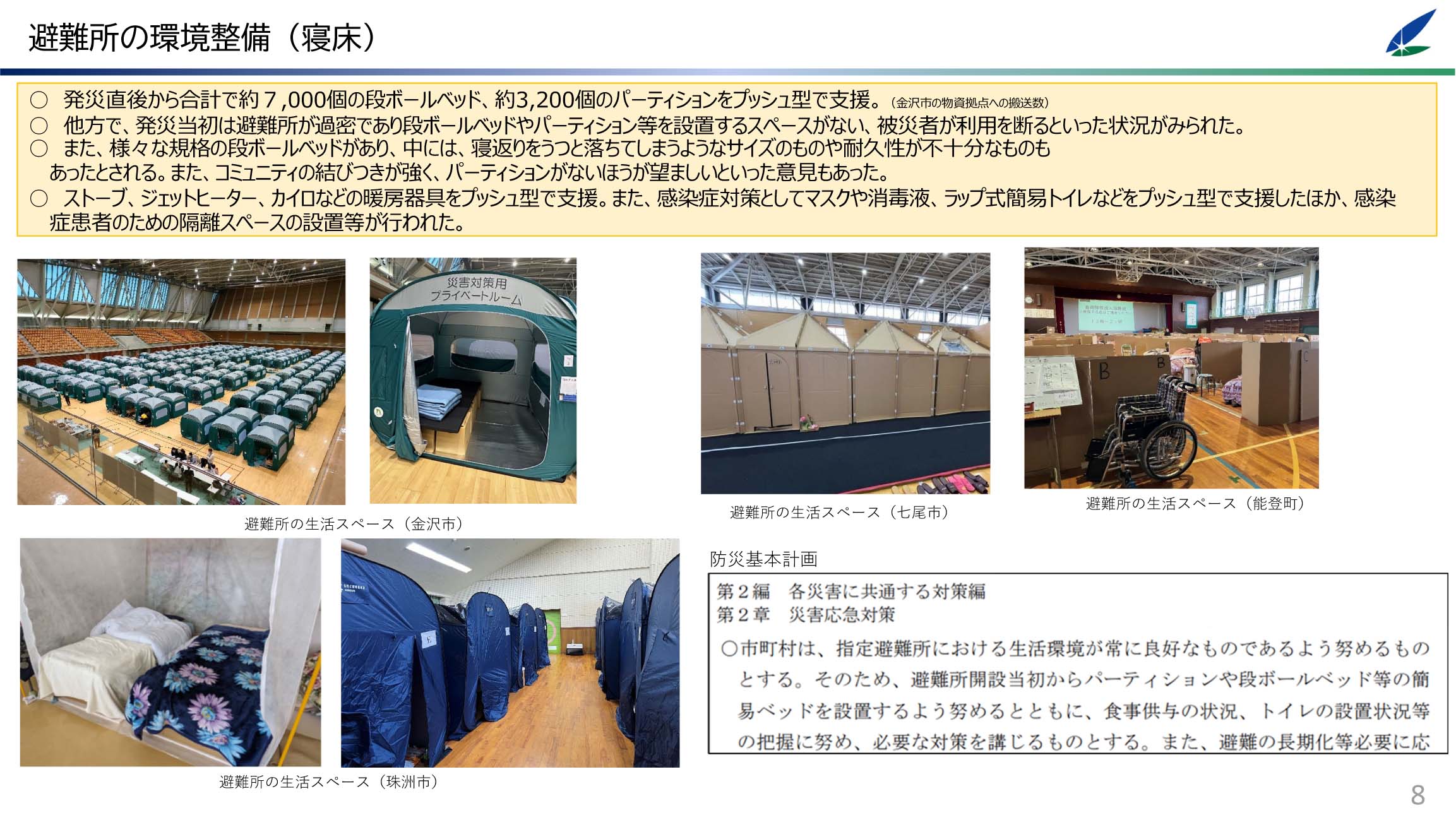

トイレ、食事の次に問題になったのが、寝床の環境です。避難所で雑魚寝すると、埃などによって呼吸器疾患のリスクがあると言われており、災害関連死を防止するためにも、簡易ベッドの設置が必要です。今回の災害でも、プッシュ型支援によって簡易ベッドを発災直後から現地へ提供しました。一方で、今災害では、普段布団で寝ている避難者も多かったようで、避難者自身がベッドの使用に抵抗がある等、ベッドやパーテーションの設置を進めることに苦慮しました。避難所においては、避難者の避難が進んでいる時点では、避難所のレイアウトを再構築することは住民理解を得づらい傾向もあります。内閣府としては、今災害での反省も踏まえ、令和6年に防災基本計画を改定し、段ボールベッド等の簡易ベッドやパーテーションを避難所開設時から設置していただくことをお願いしています。

災害時は「備えていたことしかできない」と言われています。まだ起きていない事象に対して準備をすることは簡単なことではないことと思いますが、内閣府としても引き続きの対応を行い、自治体と協力して防災対策を進めたいと考えています。自治体の皆様におかれましても、積極的な事前防災の対策をお願いいたします。

感震ブレーカーの普及促進について

本セミナー最後のテーマは、地震発生時の火災の防止。感震ブレーカーが普及しづらい理由と、それを解消するための方法について、専門業者が独自の知見と自治体での事例を交えながら共有してくれた。

【講師】

株式会社電池屋

地震における火災での被害者を減らすためのソリューション。

当社「電池屋」は、誘導灯や非常灯などの防災用品の企画・販売を行っている会社です。自治体や省庁の入札案件に対し、応札や応札業者の物品納品などで、ポータブル電源などの防災備蓄品をはじめ多くの納品実績があり、今回のテーマである“感震ブレーカー”も多数手がけています。

ここでは供給業者の立場から、自治体職員や議員からヒアリングした内容を踏まえ、感震ブレーカー普及に対する課題とその対策についてお話しします。

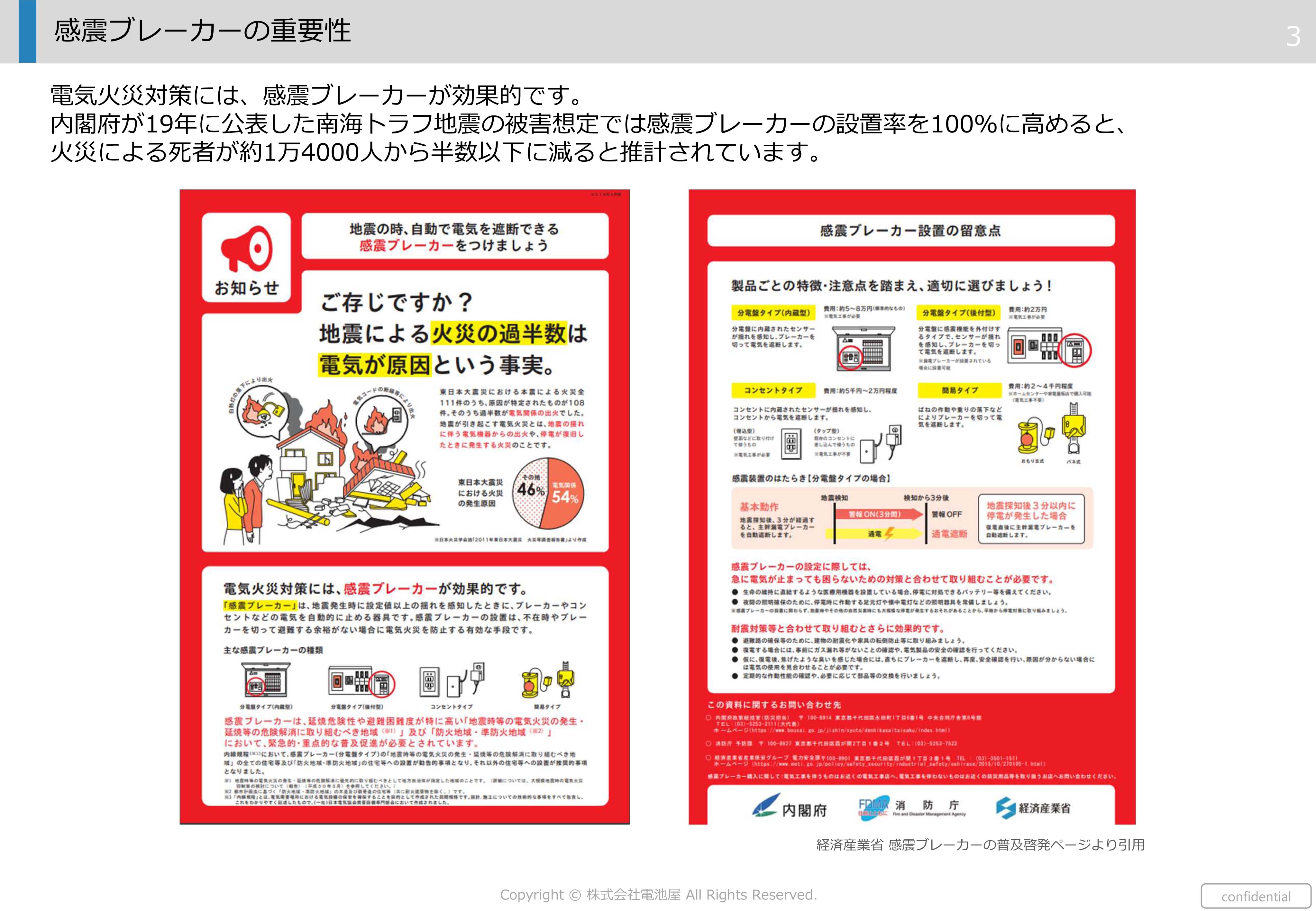

まずは感震ブレーカーの重要性について。内閣府が2019年に公表した南海トラフ地震の被害想定では、感震ブレーカーの設置率を100%に高めることで、火災による死者を半数以下にする効果があるとされています。また、消防庁からは昨年12月、設置状況に対する調査報告が出ています。

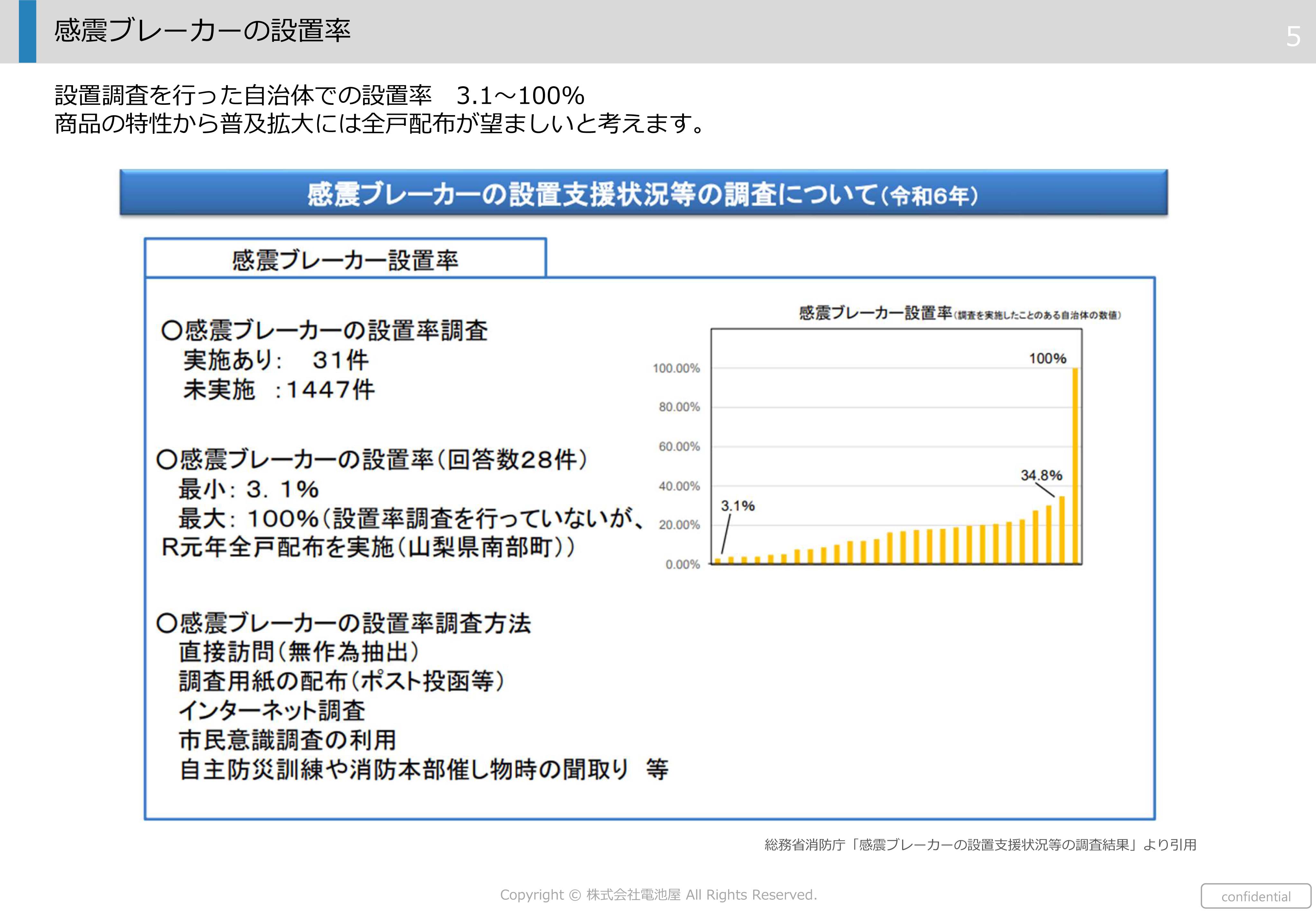

この調査報告のまとめを見ると、感震ブレーカー設置が2020年以降急速に拡大しているとされていますが、実際は設置支援を実施している自治体が約10%、というのが現状です。同じ資料に、自治体に対するアンケートのレポートもありますが、設置率が低いところは3.1%程度の設置という結果です。この中で山梨県南部町では全戸配布をしたので100%、という結果になっています。

感震ブレーカーという商品の特性上、木造密集地域の火災を予防するのが大きな目的なのですが、これが付いている家、付いていない家……とまばらな状況であれば、「感震ブレーカーを付けたのに延焼で燃えた」ということが起こり得ます。こういう点からも、普及率を高める目的で全戸配布を進めるべき商品だと考えていますが、やはり簡単には進みません。主な課題は2つ考えられます。

感震ブレーカー導入の課題と、その解消に向けた答えとは。

普及が大きく進まない理由の1つ目は、予算面での課題です。

地域への全戸配布には、大きな費用がかかります。以前、当社で2万戸に全戸配布をする想定で試算したところ、4億7千万円弱と出ました。PRをした上で、宅配便を使って送付し、届かなかったらもう一度送る。こうしたコストが積み上がり、莫大な費用になってしまうのです。

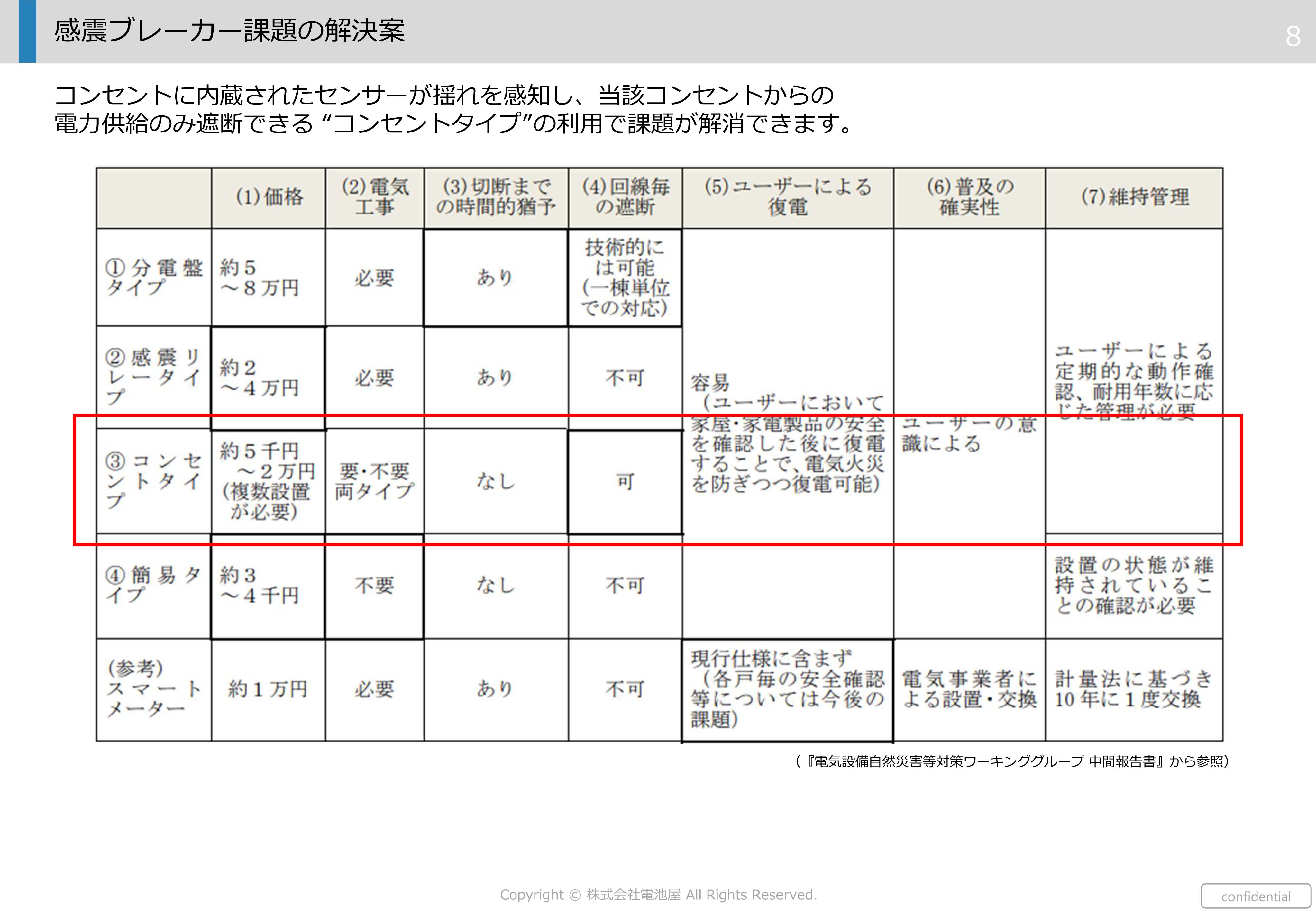

もう1つの理由は、感震ブレーカーの課題です。議会で感震ブレーカーの普及促進をすべきだ、という議論をされた自治体はあるのですが、付けることによるデメリットがあり、それを踏まえると難しいという結論になる事も多いです。具体的には、家全体の電気が消えることで照明やオートロックが使えなくなる。医療機器を使っていたらそれまで停止して生命に関わる。テレビやラジオから情報がとれなくなる。という問題があり、これをクリアしないと自治体として強く推奨ができないのではないか。ということが課題だと考えました。

まず予算課題ですが、こちらは宅配便を使うとコストが高くなる。宅急便を使用せずに配布ができないかというご相談は過去にあったので、実際どれくらい安くなるのか前述の4億7千万の試算から再計算すると、1億3700万円まで減らせる。71%削減ができます。これは郵便で送るという想定です。

次に感震ブレーカーの課題。感震ブレーカーにも色々なタイプがあります。これに対し、家庭内で使われる電源の中で、火災の原因になるものはある程度特定されているので、コンセントタイプの個別遮断タイプを選定すると、必要なところだけに取り付けるという方法がとれます。

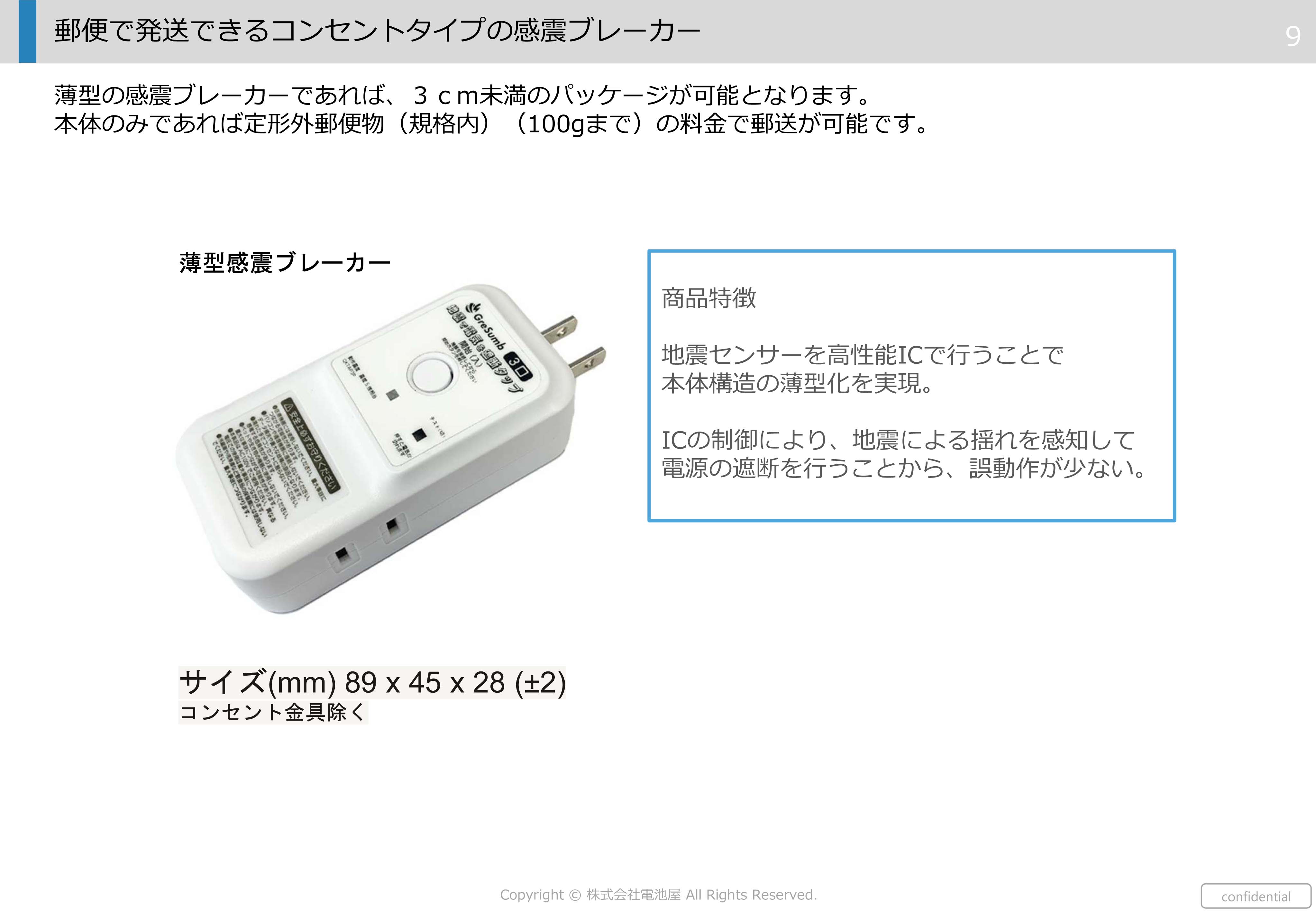

こうした視点から開発を進めてきた商品が完成したので、ここで紹介します。

上記が、令和7年4月にリリース予定の、厚み4センチ未満の感震ブレーカーです。ポストに入るサイズなので、定型郵便の袋に入れて切手で送ることも可能。センサーをIC制御にすることで非常に薄く作れたという点がポイントです。それに加えて、何かがぶつかったり、動かしたりといった地震以外の揺れで作動することはなく、従来からの感震ブレーカーの課題も解消しています。

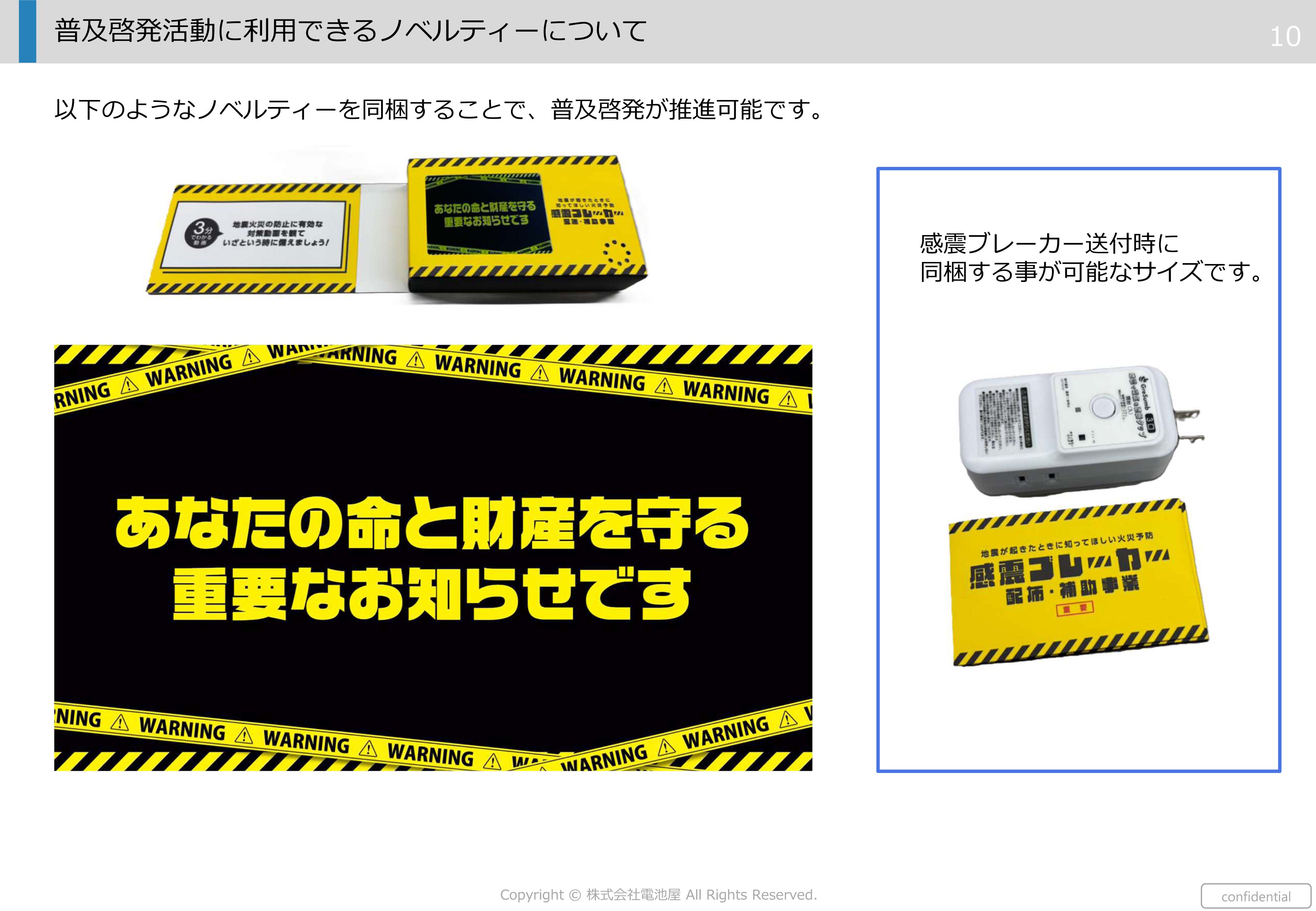

また、商品の普及にはPR活動も必要になりますが、当社では本体に同梱して、動画で感震ブレーカーの必要性を訴求するノベルティも用意しています。動画の内容は自由に変更可能です。

本ソリューションを検討される際の参考情報として、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」に、感震ブレーカーの設置が対象として含まれています。予算の面でも、こういったところをチェックしていただければと思います。

感震ブレーカーに関しては、災害用備蓄品や避難所の整備等に比べると優先度を下げられがちな印象がありますが、感震ブレーカーにより通電火災を抑制することで、避難所に行かなければならない人を抑制する効果もある事を踏まえて支援のご検討を頂ければ幸いです。

導入の試算や、他の防災ソリューションに関する相談があれば、気軽にご相談ください。

お問い合わせ

ジチタイワークス セミナー運営事務局

TEL:092-716-1480

E-mail:seminar@jichitai.works