公開日:

バリアフリーと景観を両立し、維持管理もしやすい歩道に。

型紙を活用した新技術の景観舗装

埼玉県では、令和2年度に県内各地でバリアフリー判定を実施。秩父駅前歩道の修繕にあたり、安全性と景観の両立を図る方法として「リリーフペイント工法」を採用。この選択の背景には、ブロック舗装の整備が抱える様々な課題があった。

※下記はジチタイワークスVol.37(2025年4月発行)から抜粋し、記事は取材時のものです。

[PR]大成ファインケミカル株式会社

埼玉県

埼玉県

秩父県土整備事務所

道路環境担当

主任

飯島 翔弘(いいじま あきひろ)さん

ブロック舗装の修繕が困難になり新技術の型紙工法に行き着いた。

公園や駅前広場など、景観を重視する場所で広く採用されているインターロッキングブロック舗装※。見た目が美しく、高い機能性を有するものの、施工から年月が経ち、補修が必要な状態になっているケースが散見されるという。

令和2年度に実施された特定道路整備現況調査業務にて、秩父駅前歩道の修繕が必要となった。飯島さんが現地を確認したところ、確かにブロック舗装の歩道には凸凹やガタつきが生じており、実際につまずく人の姿も目にしたそうだ。「ところが、実際に準備を始めたところ、同じブロックが見つからないのです。20年ほど前は一辺400mmのものが主流だったようですが、現在は300mmが主流のため、同じサイズのものがないと言われてしまって」。このままでは普通の黒舗装にするしかないが、車道を挟んだもう一方の歩道は今回の工事対象ではなく、ブロック舗装のままだ。ちぐはぐな印象は観光地の駅前としてふさわしくないと、代替案を探している中でたどり着いたのが、レンガやブロックのような見た目の歩道を型紙と塗装で実現するリリーフペイント工法だった。

同工法は、アスファルト舗装の上に型紙を敷き、その上からスプレー塗装を施すもの。色や柄を選べるので、現場の状況や要望に合わせた高いデザイン性をかなえられる。また、耐久性や透水性など、機能面でも評価の高い工法だそうだ。さらに、施工の面でもメリットがあるという。「以前のブロックだと一つずつ外して戻す作業になるので手間がかかり、技術や担い手不足の問題もあって、なかなか大変です。これなら、大がかりな工事が必要ありません」。

※特殊な形状の舗装用ブロックを敷設する工法

水道工事後の原状回復にタイミングを合わせて実施。

実は、すでに県庁周辺では同様の工法が採用されており、飯島さんがそれを知っていたことも、きっかけの一つだった。「県庁に行った際、レンガ調に塗装された歩道を見たことがありました。また、舗装のやり替え後に再び同じように塗り直されているのも目にしたことがあり、今回のケースにも適しているのではないかと思い、調べてみたのです」。

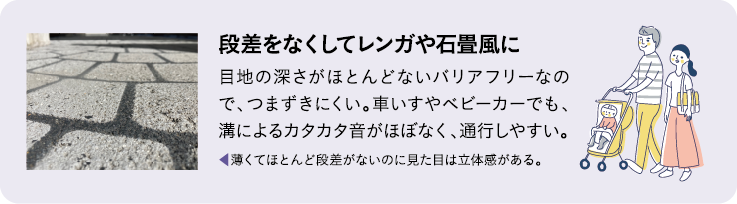

型紙工法は、レンガやブロックを敷いているように見えるが、実際は薄い塗装で仕上げられており、表面の凸凹がほとんどない。「“道路に色を付ける”という点水道工事後の原状回復にタイミングを合わせて実施。では横断歩道の塗装に近いですが、それよりもさらに薄く、段差はほとんど感じられません。また、ブロック舗装の場合、一部を補修して新しいブロックに交換すると、どうしても色合いの違いが目立ってしまいます。しかし、この工法なら均一に塗り直せるため、景観面でも利点があると思います」。

課内で提案したところ、工法自体は知らなくても、県庁周辺の事例を説明すると見たことがある人が多く、理解を得やすかったという。一方で、“秩父エリアで施工業者が見つかるのか”との不安もあったが、ヒアリングの結果、対応可能な業者が複数いることが分かり、採用を決定。ちょうど該当の歩道で水道管の入れ替え工事が予定されていたため、その復旧に合わせて実施することになった。「別々に行うと、工事後にきれいに戻したところを、また掘り返すことになります。時間も費用もムダになってしまうので、タイミングを調整しました」。

観光地にふさわしい形で住民の声に応えていきたい。

工事完了後、飯島さんが現地を歩いて確認したところ、歩道の段差はなくなり、バリアフリーに仕上がっていた。車いすやベビーカーも安心して通行できる状態だ。「全体が同じ色合いに整えられて、とても美しく仕上がっていました。住民からも好評で、“歩きやすくなった”“反対側の歩道も同じようにしてほしい”との声をもらいました。もうガタつくこともないでしょうし、よかったなと思います」。

同県は「埼玉県福祉のまちづくり条例」において、建築物や道路など生活関連施設についての整備基準を設定し、多くの人が住みやすいまちづくりを進めている。飯島さんは「住民のためはもちろん、観光客が多く訪れる秩父エリアだからこそ、安全性と景観を両立できる道路整備を進めていきたいです」と今後の抱負を語ってくれた。

そのほか導入自治体の声:神奈川県川崎市(かわさきし)

■人口 1,550,817人 ■世帯数 784,361世帯

令和7年2月1日時点

2駅を結ぶアクセスルートの整備にバリアフリーの型紙工法を採用。

川崎市ではJR武蔵小杉駅および周辺の混雑緩和を目的として、JR改札口の新設と併せて新たなアクセスルートを整備。住民の利便性向上のために様々な面に配慮したという。整備におけるポイントについて、担当者に話を聞いた。

川崎市

川崎市

まちづくり局 交通政策室

左:大室 諒知(おおむろ あつし)さん

建設緑政局 道路河川整備部

南部都市基盤整備事務所

中央:齋藤 広(さいとう ひろむ)さん

右:森 遼太郎(もり りょうたろう)さん

駅周辺の混雑を解消できる景観のよい歩道を目指して。

平成22年にJR横須賀線武蔵小杉駅が開業して以降、人口増加に伴うラッシュ時の混雑を課題としていた同市。平成30年にJR東日本と覚書を交わし、混雑緩和に向けた取り組みを推進してきたという。その一つとして、JR側に改札を新設し、東急武蔵小杉駅とをつなぐ新たなアクセスルートの整備があった。2つの駅を結ぶ歩道を整備することで、利用者の分散化を図ることがねらいだ。

まちづくり局の交通政策室で、鉄道の混雑対策やバリアフリー化を推進する大室さんは、「早期の混雑解消のため、対策が急がれていました。駅を結ぶ歩道なので景観への配慮と、工期やメンテナンスなどの面も重要です。それらを踏まえて、ペイント仕上げで進めようと基本計画段階で決定しました」と話す。

歩道の工事については建設緑政局の南部都市基盤整備事務所が担当。森さんによると、ペイントする方法としては“型紙工法”のほか、熱いアスファルトに型枠を押し込み溝をつけて塗装する“型押し工法”などがあるそうだ。「アスファルト舗装でも景観性の高いもの、なおかつ透水性舗装の上に施工できるものという前提で、“樹脂系の塗料で表面加工を行う方法”を指定して発注しました」。

機能性やメンテナンス性を評価し型紙工法を採用した。

条件を受けた施工業者からの提案の中に、リリーフペイント工法があったという。「耐久性や強度など機能性が高く、景観面でも考えていた色合いが出せるということで採用を決定しました」。齋藤さんは「工事後は道路公園センターが維持管理を担当します。事前に調整した上で進めたので、特に反対などはありませんでした」と付け加える。

市内ではいくつか施工事例があり、高津区役所前で同様の事例があったことも、安心材料だったようだ。色や柄については「東急側からアクセスルートまでの従来の歩道がインターロッキングブロック舗装だったので、それになじむように選定しました」と大室さん。

工事は令和5年1月に開始。約210m区間の舗装の施工と併せて、屋根やフェンスの施工を行い、同年12月に「綱島街道改札」の供用がスタートした。

既存のブロック舗装となじむバリアフリーの歩道が完成。

同市では、市内8地区を対象としたバリアフリー基本構想を策定しており、同駅周辺でもそれに従って取り組みを進めている。今回、新設した歩道についても、段差の解消や誘導ブロックの設置など、バリアフリーに配慮したそうだ。「既存歩道とのなじみもよく、現地を歩いても違和感はありません」。

実際に朝のラッシュ時間帯など、駅の利用者の移動ルートが分散され、混雑緩和の効果が表れているという。「今回の結果を踏まえて、JR稲田堤駅の駅前空間整備工事においても、同じ工法を採用予定です。今後も様々な面を考慮し、適切な仕様を総合的に判断していきたいと思っています」。

▲通勤ラッシュ時には多くの人が通るため、耐久性や強度も重視したという。(整備区間約210m/面積約540㎡)

▲通勤ラッシュ時には多くの人が通るため、耐久性や強度も重視したという。(整備区間約210m/面積約540㎡)

▲東急武蔵小杉駅側の歩道。新設するルートではあるが、元々のまちの景観になじむような色合いと柄を選定した。

▲東急武蔵小杉駅側の歩道。新設するルートではあるが、元々のまちの景観になじむような色合いと柄を選定した。

そのほか導入自治体の声:東京都世田谷区(せたがやく)

■人口 923,181人 ■世帯数 502,551世帯

令和7年2月1日時点

地域住民の声を取り入れて駅前の空き地を明るい空間に。

成城学園前駅の南側で、長期間空き地になっていたエリアの開放に踏み切った世田谷区。本格的な整備までの暫定的な活用だが、住民の要望に応えて、まちのにぎわい創出を目指す。

世田谷区

世田谷区

砧総合支所 街づくり課

街づくり担当係長

井澤 桂(いざわ けい)さん

駅前の空き地を開放するも景観向上のため塗装を検討。

平成15年に成城学園前駅周辺の地区計画を策定し、南北小広場の整備を予定していた同区だが、南口は用地買収が思うように進まず、長期間空き地であることが課題だった。イベントや祭りの際には一時的に開放していたが、自治会などからの要望を受け、令和5年度よりベンチを設置し常時開放することに。しかし、黒いアスファルトのままでは見栄えが悪く、景観上の問題があったという。

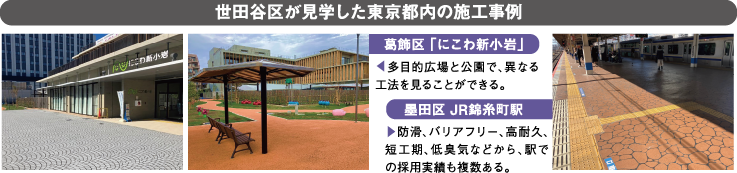

「駅周辺のにぎわい創出と用地買収の進展のためにも、約140㎡ある空き地の暫定的な整備を検討しました」と井澤さん。その方法を調べる中で、リリーフペイント工法が候補に挙がった。同区内では事例がなかったため、葛飾区の地域活動センターや、墨田区の錦糸町駅を視察(下記参照)。「タイルやブロック風に見えるのに段差がなく、いいのではと思いました。駅のホームは通行量が多く、施工後数年経過しているにもかかわらず、傷んでいる様子もなくて。透水性舗装への施工が可能な点も決め手でした」。

参加意識を高めるために住民投票でデザインを決定。

そもそも今回は本格的な整備着手までの暫定的な対応であり、大がかりな工事をしないという前提がある。コスト面の懸念もあったが、ブロック舗装に比べ低予算・短工期で良好な景観にできることを土木部門に説明し、採用が決まった。

塗料は33色、型紙は19パターンから選べるため、地区計画の変更に向けたキックオフイベントの一環として、色とデザインについての住民投票を実施。「3色と3柄を組み合わせた9パターンを用意し、投票してもらいました。結果、明るいベージュの石張り風デザインに決定しました」。住民投票による選定は、まちづくりへの参加意識を高め、自ら選択することで納得しやすくなる効果もあるようだ。

暫定でもできることを考えともに歩むまちづくりを。

工事は、令和7年1月末の2日間で実施され、両日とも午前中でほぼ作業が完了。塗装吹き付け時の臭いが少ないのもよかったそうだ。「施工中は駅に向かう人がのぞきに来るなど、興味をもっているようでした。色のノリもよく、目地との境もしっかりと付き、違和感なく仕上がっていると感じています。住民の感想も良好なようです」。今後は経年変化を見つつ、本格整備に向けて既存工法との比較も行っていくという。

▲色と柄が分かる原寸大のパターンを用意し、イベントの際に住民投票を実施。100人以上の投票があった。

▲色と柄が分かる原寸大のパターンを用意し、イベントの際に住民投票を実施。100人以上の投票があった。

▲一気に明るくなった広場。工事現場に投票結果を掲示して、住民が選んだことが分かるようにした。

▲一気に明るくなった広場。工事現場に投票結果を掲示して、住民が選んだことが分かるようにした。

お問い合わせ

サービス提供元大成ファインケミカル株式会社

機能商品事業部

(サービス提供元企業)

東京都葛飾区西新小岩3-5-1

TEL:03-3691-3112

Email:info_kinou@taisei-fc.co.jp

自治体問題解決セミナー(主催:肥後銀行 )

【 安全で居心地のよい、歩きたくなる街路づくり 】