公開日:

全国の市区町村の創意工夫あふれる取り組みを表彰する、愛媛県主催の「行革甲子園2024」が令和6年11月8日、松山市で開かれた。全国から寄せられた97事例の中から7件の最終選考事例の1つに選ばれたのが、愛媛県今治市の「地方版空き家バンクシステムと全国版空き家バンクシステムとのAPI連携による移住の促進」という取り組みだ。市の空き家バンクをデジタル化し、全国版の空き家バンクと連携することで、移住希望者の増大と作業時間の削減を同時に実現した。取り組みの背景と詳細を同市の担当者に聞いた。

※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。

Interviewee

愛媛県今治市

左: 総合政策部 企画政策局 市民が真ん中課 課長補佐 渡邉 泰洋 (わたなべ やすひろ) さん

中: 総務部 総務政策局 総務調整課 行政改革係長 向井 啓 (むかい けい) さん

右: 地域振興部 地域政策局 地域振興課 移住定住政策室長 智内 真登香 (ちない まどか) さん

「今治市は以前も行革甲子園でグランプリを受賞した事例がありました。それ以来の決勝進出ということで庁内の期待も高く、チーム一丸となって対応できたことを誇りに思っています」。

渡邉さんは喜びをこう語ってくれた。表彰式では「職員負担軽減と課題解決を同時に実現しているで賞」も贈られた。

プロジェクトが始動したのは令和3年頃のことだ。当時今治市は「住みたい田舎」ランキングで1位を獲得する前で、移住先として徐々に注目を集めていた程度。「瀬戸内の穏やかな気候と豊かな自然に加え、『しまなみ海道』で本州にも四国にもスムーズに行き来できるアクセスの良さは唯一無二の強み。潜在的な移住ニーズのキャッチアップが課題でした」と渡邉さんは分析する。

その一方で、同市の空き家率は23.2%と全国平均の13.2%を大きく上回り、愛媛県内でワースト2位の状況だった。特に瀬戸内の島々からなる島しょ部は人口減少が激しく、深刻な空き家問題に直面していた。この地域の古民家は移住先としての人気は高いものの、希望者からは「空き家の情報にどうアプローチしたらいいのかわからない」との相談が寄せられていたという。

空き家情報と移住希望をどうやってマッチングするのか。「それまでも移住政策として空き家バンクや空き家相談は進めていましたが、取り組みを体系化し、1つの窓口で情報を処理して、より広くの方に知っていただけるように工夫すべきだと考えました」と渡邉さんは話す。

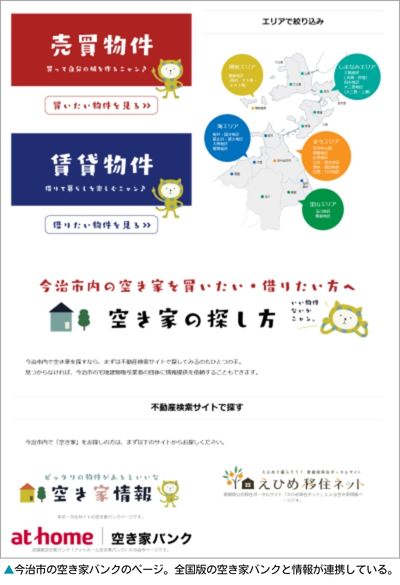

そこで、空き家相談と移住希望をデジタルでマッチングする施策が立ち上がった。同市が運営する空き家バンクシステムをまずデジタル化し、全国版の空き家バンクシステム(アットホーム社が運営)と連携して、市外・県外の移住希望者にリアルタイムで情報を提供する構想だ。

▲「住みたい田舎」として注目を集めつつあった今治市だが、移住希望と空き情報のマッチングが課題となっていた。

解決すべき第1の課題が紙による手続きの多さだった。市の空き家バンクへの登録作業に必要な紙が多すぎるために処理しきれず、受付や審査に時間を要していた。その結果、空き家バンクの情報の更新が遅れ、移住希望者が新鮮な情報を得られない状態が続いていた。この対策として、まず紙を印刷しない業務フローの構築が必要だった。

第2の課題は、移住希望者との連絡手段が煩雑すぎることだった。市職員にとっては、電話、メール、ファックスなど相手ごとに連絡方法が異なるため業務負担となる一方、移住希望者にとっては気軽に問い合わせる経路がなかった。このためWEBから気軽に相談でき、情報を共有しやすい仕組みが求められた。

第3の課題が、市と全国版の空き家バンクとの情報の鮮度の差だった。両方の空き家バンクの掲載項目が異なり、登録するため2回の作業が必要で、掲載に時間を要するため情報が十分に伝わっていなかった。両方の掲載項目を揃えて、同時に登録するシステムを目指すこととなった。

これらの課題を一気に解決するため、まずノーコードツール「kintone(以下、キントーン)」を導入して市の空き家バンクをデジタル化。紙を使わずに移住希望者とWEB上で情報共有できるシステムを構築した。そのシステムを全国版の空き家バンクシステムとAPIでリアルタイム連携し、同じ情報が同時に掲載できる仕組みを整えた。

「APIはデータベース同士をつなげる約束事のようなものですが、市と全国版ではいわば文化が違うので、結び付ける作業には相当苦労しました」と渡邉さん。結局は全国版のシステムに合わせる形で、市側のデータベースを全て組み換えたのだそうだ。その結果、1回の操作で両方の空き家バンクの情報更新や修正、削除が可能になったという。

一連のシステム構築により、今治市の空き家バンクに登録した宅建事業者からの空き家情報を市職員がキントーン上で管理し、そのデータを全国版空き家バンクに一括して連携する仕組みが整った。

一連のシステム構築により、今治市の空き家バンクに登録した宅建事業者からの空き家情報を市職員がキントーン上で管理し、そのデータを全国版空き家バンクに一括して連携する仕組みが整った。

これにより、同市の空き家バンクの従来の閲覧数である月間4万回に、全国版空き家バンクの閲覧数174万回が上乗せされ、移住希望者に鮮度の高い情報を届けることが可能になったという。

その効果は絶大で、令和4年の住みたい田舎ランキング1位獲得もあって注目度は加速度的に向上。移住相談の件数は令和2年度の228件から令和5年度は1,143件と、約5倍に増加した。また空き家の増加率は、平成25年度から30年度が27.8%増だったのに対し、平成30年度から令和5年度では13.3%と、大きく抑制されたそうだ。

「現状、データベースに約200件の物件が登録されていますが、このシステムを通じて約7割が不動産市場に流通するようになっています。肌感覚としても、相談を受けたうち3~4割が新たな住まい手のもとで利活用できている感じです」と渡邉さんは手応えを語る。これにより、将来の老朽化に伴う倒壊リスクも低下し、危険空き家の除却に対する1軒あたり80万円の公費補助の負担も軽減が期待できる。

また、空き家情報の登録やデータ管理、空き家バンクへの掲載などにかかる作業時間は、従来の年間700時間から最大400時間の工数削減を見込んでいる。年間120万円の人件費が削減される計算だ。

向井さんは「今回構築したシステムは、内部の効率化と住民の利便性向上を両輪で実現した事例と捉えています。窓口対応のデジタル導入というと、紙とデータを並行した処理などが煩雑となり、職員からはしんどいよねという反応もありますが、今回の事例をモデルとして、業務効率化の手法としてアナウンスしていきたいです」と、デジタル化の先駆けとしての効果も期待する。

また智内さんは「相談履歴を属人的に整理できる移住相談のシステムも新たに構築したのですが、過去に相談を一度されて、しばらく経ってもう一度される方が結構います。デジタル化で履歴が検索できるので、誰が電話を受けても続きの話ができます。おかげで『前回お話ししたことを覚えてくれているんですね』と好評をいただき、そこから空き家バンクをご紹介する話にもつなげやすいですね」と、現場レベルでの利点を挙げた。

今治市としては今後、事業者と構築したAPI連携の仕組みを機会をとらえてPRし、他の自治体への横展開にもつなげていきたいという。

「引継ぎ後の担当者でも過去の履歴が参照できるのでナレッジが形成され、データが蓄積されればされるほど、対応品質の向上につながると思います。他の自治体でも、システム実装とともにフロントの対応の充実化など、バランスを考えながら進めていただければと思います」と向井さん。

渡邉さんは「それぞれの自治体で運用しているセキュリティーポリシーとどのように適合させていくかという課題はありますが、多くの自治体がこのシステムを導入すれば、全国的にノウハウも積み上がっていくでしょう。皆さん一緒にやりませんか、という感じですね。やればやるほど空き家バンクが楽しくラクになると思います」と、多くの自治体で積極的な取り組みが進むことに期待を示した。

▲空き家バンクのデジタル化でノーコードツールを導入した今治市。今後のDX推進にもつながりそうだ。